中国的快递行业即将脱离战国时代,进入到两强相争。

icefighter@雪球

中国的快递市场几年前就已经从春秋时代进入战国时代。很快,战国时代也要结束了,一统天下之前最残酷的终极大PK正在拉开序幕。

A股的顺丰(002352.SZ),韵达(002120.SZ),申通(002468.SZ),圆通(600233.SH),美股港股上市的中通(02057.HK,ZTO.US),哪一个将成为最终的王者?

顺丰是今年的牛股之一。除非你对顺丰的未来有足够的信心,否则你肯定是不敢现在的高价买入的。

也许你更想做的是抄底其他还在底部的快递公司。例如韵达股份,跌个不停,可以抄底了吗?

在进一步讨论中国快递市场的终局之前,我们先从美国市场借鉴一些经验。

01 美国快递市场的经验,双寡头垄断

美国UPS以陆路快递为主,毛利率,净利率和市值都远超航空快递第一的联邦快递Fedex,为什么?

因为虽然航空快递面向高端客户,但是航空本身的高成本劣势,造成利润率不高。而UPS虽然以屌丝的陆路快递为主,但是陆路运输成本更低,反而利润率更高。

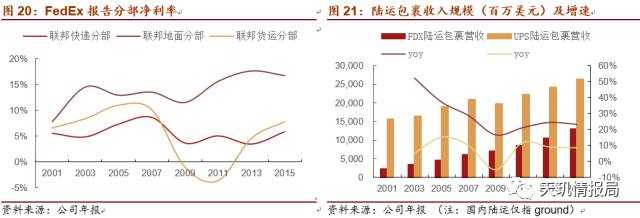

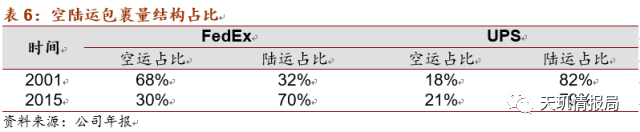

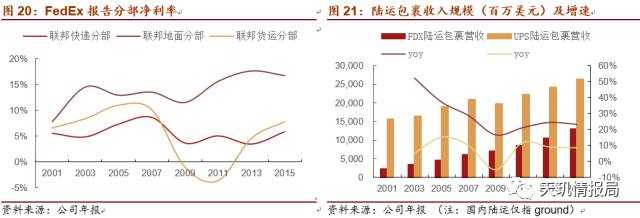

以FedEx为例,地面分部17%的营业利润率强于快递分部5%的营业利润率。

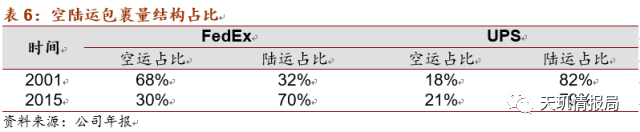

随着传统商务件增速放缓和电商件崛起,FedEx也在积极加码陆运业务。2001-2015年,FedEx的航空件数量几乎没变,总包裹量增长驱动力主要来源于陆运件量的高速增长。

Fedex陆运包裹量占比从32%大幅提升到70%。

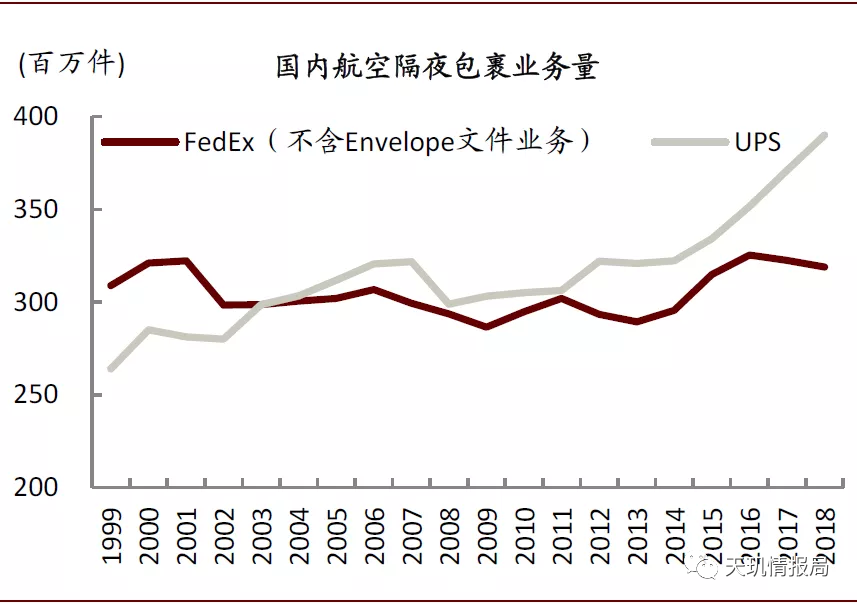

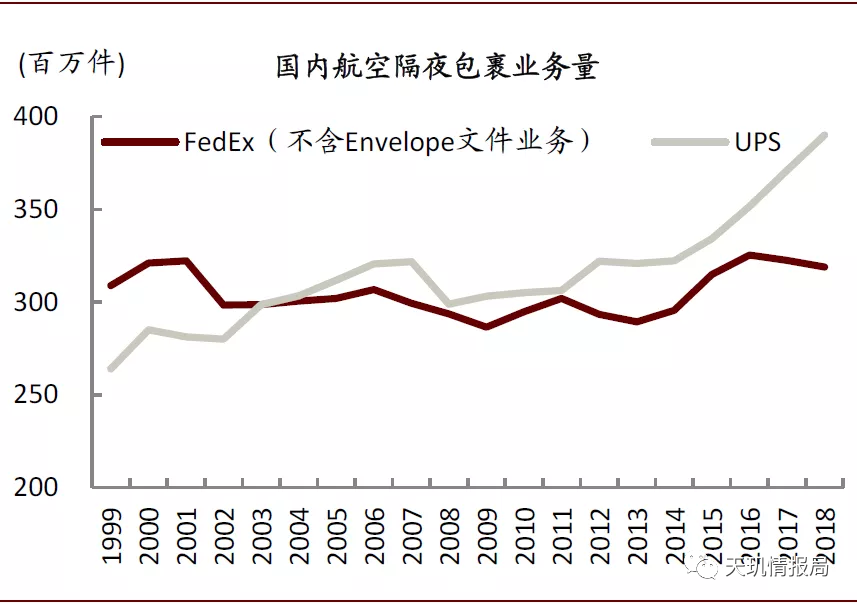

2003年UPS国内航空隔包裹业务量赶超FedEx。

其实目前Fedex和UPS的业务结构已经趋同,而UPS的航空快递业务量甚至已经超过Fedex,而陆运业务量仍然远超Fedex。

联邦快递目前市值700亿美元。UPS目前市值1500亿美元,是Fedex市值的一倍多。

如果依照美国的现状倒推中国的快递市场,那么低成本的中通快递反而最终可以反超高成本的顺丰快递。

那么中国快递市场的终局真的会是这样吗?这就不一定了。

因为中国快递市场有一个最大的变数。

互联网金主爸爸太多,京东,拼多多,都自己搞快递,而阿里巴巴,则通过资本控制的方式,让通达系几家内斗不休,市场份额难以迅速集中。

如同美国的联邦快递从航空往陆地进军一样,顺丰正在电商包裹等领域猛烈进攻。而中通则如同美国的UPS从陆地进军航空一样,一方面要巩固电商包裹领域这个大本营,另外一方面要往航空快递等领域进攻。

美国Fedex和UPS分别跨界杀入对方市场,目前快递业务趋同。那么理论上,现在顺丰和中通分别跨界杀入对方市场,以后业务结构趋同也是合理的。

所以,顺丰和中通,谁能成为中国快递市场的老大,还不好下判断。

那我们具体来分析一下。

02 当前中国的快递格局

中通成立于2002年,是通达系中最年轻的成员。那为什么中通能够最后入场,现在却成为通达系的老大呢?

因为中通最早明白了陆运快递的本质,中转直营化是关键。

2005年中通率先运营省际班车,开“中转直营化”先河。中通的揽件、派送由加盟商承担,在分拣、干线运输环节搞直营,完美融合加盟、直营两模式的优点。

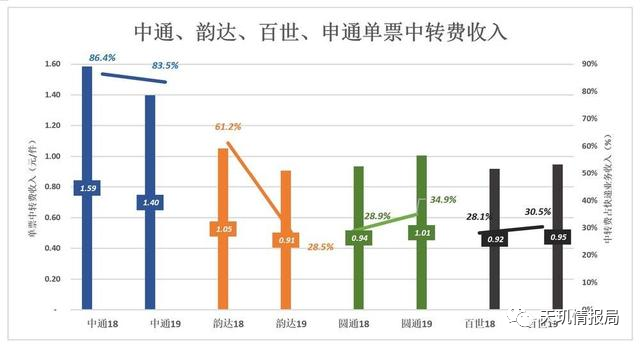

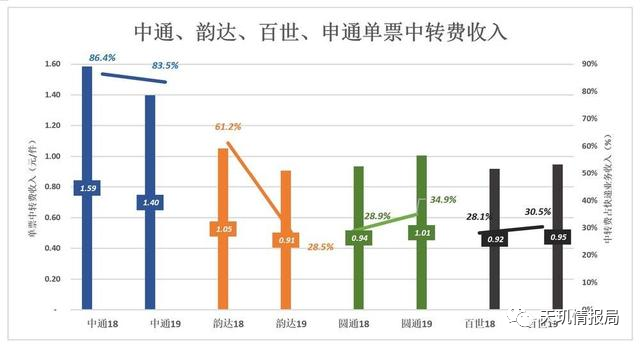

从营业结构看,中通几乎就是“专门收中转费公司”。

2019年中通业务量达121亿单,中转费收入74.7亿,占到快递业务收入的83.5%。每单中转费收入1.4元,远高于通达系其它成员。

2020年上半年,单件中转成本分别为:中通0.79元,韵达0.89元(估计值),圆通0.9元,申通和百世1.03元(估计值)。

从单件中转成本来看,中通依然是领先对手的。

截至2020年上半年快递市场占有率总体排名:中通(20.57%)>韵达(16.61%)>圆通(14.57%)>顺丰(10.79%)>百世快递(10.58%)>申通(10.38%)。

这CR6的市场份额已经达到83%。

随着行业市场集中度到达这种程度,今年的快递战国争霸赛开始变得越来越惨烈。

一方面,大家都在积极的降价抢占市场。

2020上半年,包括顺丰在内,通达系平均单票收入同比下滑均超过20%。

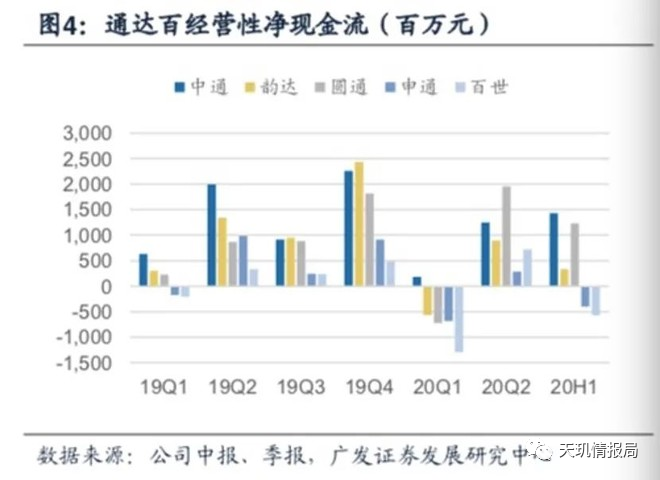

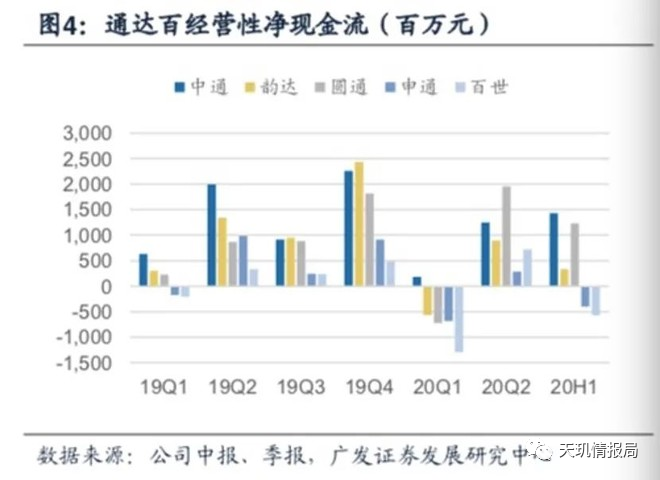

2020上半年,中通、韵达、圆通、申通扣非净利分别同比变化-10.67%、-52.87%、+8.15%、-95.94%;经营性净现金流分别同比变化-45.55%、-79.95%、+12.13%、-149.16%。

广发证券认为,在不考虑外部融资的情况下,经营性净现金流决定了快递公司继续扩张的潜力和参与价格战的韧性。截至2020年6月30日,中通的类现金余额是圆通、申通、百世总和的85%。

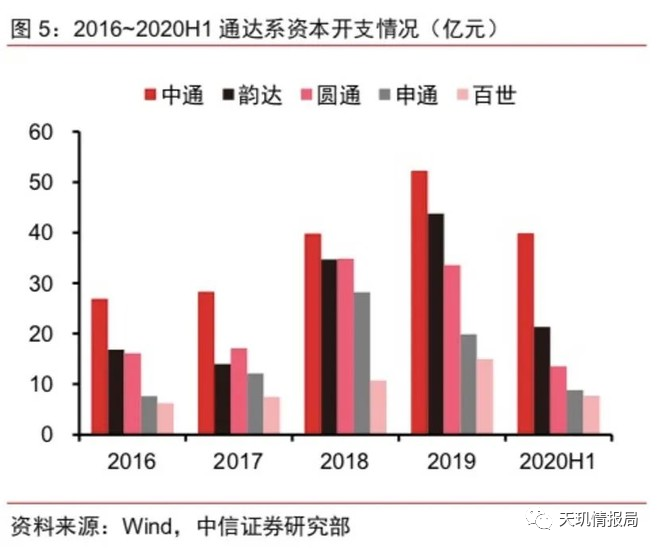

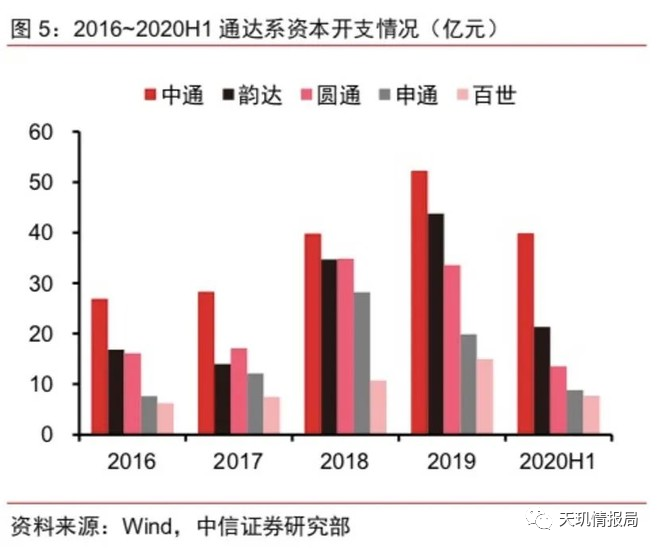

另外一方面,还是要继续融资,加大资本开支。

目前为止,中通已经是行业里拥有自主产权厂房最多的公司,是拥有自有车辆和自动分拣设备最多的公司。

而今年的半年度财报来看,中通的资本开支力度明显又比通达系的对手更加显著。

“今年是历年来投入最多的一年,有可能是前两年的总和。”赖梅松(中通CEO)说。

通达系今年都开始了疯狂的融资。

中通港股二次上市,募资98亿港元。申通、圆通在今年9月分别获阿里33亿元、66亿元增持。

9月24日晚,圆通速递最新公告称,公司非公开发行股票申请获证监会受理。圆通速递本次定增拟募集资金总额不超过45亿元。

这些巨额的融资,都意味着未来一两年,中国快递行业的价格战会疯狂持续。

现在市场上对陆运快递市场主要有几个担心:

1. 担心顺丰,京东众邮快递和拼多多极兔快递抢占通达系的市场。

顺丰大力发展低价电商快递抢占通达系的市场,京东众邮快递和拼多多极兔快递也各自在京东和拼多多平台内部试图替代通达系的订单。

2. 担心阿里的平衡策略导致通达系内部无法有效整合。

阿里巴巴入股最多的是通达系里比较弱的选手,圆通,申通,百世,其意图就是不希望这些弱者被干倒,从而削弱强者中通和韵达的市场整合能力。

3. 担心通达系的运力扩展,现有产能已经远远过剩。

有人做了估算,“中通目前保守算全年处理200亿个左右的包裹是没有任何问题,这也就意味着目前通达系里五家(中通、圆通、申通、韵达、百世)实际只需要3-4家就足够满足全部快递需求,也就是说这个行业价格要企稳,至少通达的五家要彻底出局1-2家才可以。”

其实这三个担心都可以证伪。

03 中通的竞争优势

物流业各个细分市场,其中为什么只有快递是最具备商业价值的,而其他行业例如集装箱海运,航空客运,大票零担和整车公路运输,都比较苦逼?

因为快递服务才是网络效应最强的。也就是说,规模最大,成本最低,理论上也应该服务质量最好。

快递网络作为一个网络系统,仅仅在少数区域做好了,最多影响局部区域的市场,对全网的时效和服务质量影响不大。

但是这个“成本最低,质量最好”的网络效应需要市场份额达到一个临界点。前几年,通达系每个公司的份额都是十几个点,远远达不到临界点,临界点通常要在30%左右。

三寡头,双寡头,都是稳定的竞争模型。当然最稳定肯定是单寡头,但是单寡头可不是那么容易实现的。

如果中通的市场份额第一个达到30%以上的临界点,理论上后来者要追赶难度是非常之大的,因为你局部赶超无效,需要全网赶超。

那么从十几个点的份额到三十个点以上的份额,容易吗?不容易,难度也许比从零起网到十个点份额还难。为什么?

这要从数学原理上来论证。

赖梅松(中通CEO):

“最早一个快递包裹得经过四次分拨才能到消费者手上,现在整个行业基本没有了。三次分拨的有一点,两次分拨的占大多数。未来如果能消除三次分拨,减少两次分拨,增加一次分拨,发展零次分拨,那效率就会进一步提升。“

“比如从桐庐发一车快递到上海,现在要经过杭州转运中心的分拣,如果做到桐庐跟上海直链,不通过杭州,它的交易速度更快,成本也更低。算一下,上海到杭州运费1200块钱,杭州到桐庐运费1000块钱,上海直达桐庐有可能只要1300块钱。

但这取决于你的规模、业务量。没有足够的业务量,比如一车直链到上海只有30方货,那是划不来的。规模、业务、效率,这些是一个整体。“

赖梅松(中通CEO)在今年9月份中通客户服务日活动现场透露:目前中通快递有90个分拨中心,按照规划未来除100个总部直管的分拨中心以外,还要建设200-300个小分拨中心。未来除了这张快递网以外,中通还将建设一张从始发站点到目的地中心链接的网,以及始发站点跟目的地站点链接的网。

根据数学原理,n个节点全互联,那么连接数量为n(n-1)/2,也就是n的平方数量级。

所以,从四次分拨,三次分拨到两次分拨,难度虽然增加,但是资源壁垒并不特别高。也就是说一个公司从零起网做到两次分拨,难度还不是特别大。而从两次分拨,到一次分拨,最后零次分拨(全互联网络),难度反而迅速增加了。

9月底中通港股二次上市时,中通快递CFO表示,香港IPO募集的资金将主要用于基础设施建设,中通可以在不降低价格的情况下扩大市场份额。未来3-5年内,每单位成本可能下降25%-30%。

为什么中通有底气,可以在不降低价格的情况下扩大市场份额?

我觉得最大的原因就是一旦中通的快递网络在业内第一个实现较大范围的一次分拨和零次分拨,那么在这些区域它的服务质量可以明显的被消费者感知,这样不用打价格战,消费者也愿意选择中通的服务。

你可能有一个疑问,难道只有中通才能升级到一次分拨和零次分拨吗?

我用通信网络来比喻。

二次分拨就像4G网络,全国都可以建设4G网络。一次分拨和零次分拨就像5G网络,速度高,但是成本也大大增加,只能在重点区域建设,否则注定亏本。

中通目前的市场份额第一,它最有条件建设一次分拨和零次分拨网络。其他快递公司连二次分拨都还没有建设完全呢。中通一旦完成较大范围的一次分拨和零次分拨网络建设,那么它的网络效应会大大加强,服务质量好,服务成本低,可以获得差异化的竞争优势,市场份额进一步提升。

一旦中通的市场份额进一步提升,那么理论上它更有能力继续升级一次分拨和零次分拨网络,进入良性的滚雪球。

当然你可能说,现在中国移动运营商不都上5G了吗,哪有什么差异化?我拿通信网络来比较物流网络,虽然同是网络,但是具体的网络结构还是有很大差异。

如果详细去比较两者,那还比较复杂,不好研究。我们可以用简单的逻辑推理,就是从结果倒推。通信网络的同质化,从2G,3G,4G,5G时代一贯如此。

全球各国除了国企垄断,通信市场不开放的国家,其他国家的通信服务都是同质化的,没有谁可以获得差异化的竞争优势。

物流网络虽然很同质化,但都跑出了一些差异化的龙头。

例如集装箱海运,跑出了海丰国际这个区域的差异化龙头。

海丰国际专注亚洲市场,实现了更密集的海运网络。在亚洲海运这个局部细分化市场第一个建成高密度的海运网络之后,网络效应明显,其他后来者就很难竞争了(无法实现同样的密度)。而中,欧,美三大洲之间的长途海运,却很难形成高密度的海运网络,无法实现网络效应,大家都是同质化竞争。

例如零担运输,因为产品同质化,美国的市场份额集中度不高,上市主要零担公司的平均毛利率水平在5%左右。

2009 年全美零担行业的营业收入骤降 24.4%。ODFL 却并未加入价格战,尽管丢失了12%的货运量,然而成为当年唯一盈利的上市零担公司。

而从此之后,ODFL的毛利高高在上,显著高于其他同行。

为什么?

因为美国零担行业的竞争焦点已从初级的价格竞争转向基于客户需求的服务质量竞争。

后来者在价格战的红海中厮杀,已经没有实力升级提供高质量服务了。ODFL的网络效应更加明显,强者恒强的局面形成了。

目前看来,通达系就如同2009年之前的美国零担运输市场,大家都在价格战中厮杀。

那么如果中通快递第一个建成一次分拨和零次分拨网络,显著提升了快递服务质量之后,它的毛利会否像美国ODFL一样,拉开和同行的差距呢?

我认为绝对会拉开,因为快递网络比起零担网络更加复杂,理论上来说网络效应会更加明显。正面的证明比较困难,反证比较容易。

美国的快递市场只有两个寡头,而零担市场份额集中度显著低于快递市场。

中国的快递市场和零担市场对比一下,结论也是一样的。

所以,未来几年,中通的网络效应会明显加强。中通的目标是在 2022 年市场份额达到 25%。我觉得这个目标应该是很可行的。

今年中通的市场份额超过20%,越来越接近网络效应的临界点。

事实上,今年中通的市场份额增速在通达系位居第一。

2020年上半年,中通市场份额增加1.22%,韵达增加1%,圆通增加0.87%,百世负增长1.09%,申通负增长0.47%,顺丰增加3.53%。

如果不考虑顺丰,那么通达系里中通的市场份额最大,份额增速也最快。

那么很有可能,未来随着网络效应的加强,中通的份额增速会越来越拉开与通达系的其他对手的差距。

这种情况下,即使通达系全部公司产能过剩也无所谓,因为中通的成本最低,它的产能不会过剩。

何况,快递业其实需要一定的冗余产能,因为双十一等旺季业务量暴涨,如果没有冗余的产能,爆仓问题太严重。

还有一点,也许目前我们认为的全行业产能过剩再过几年就不过剩了。今年9月份,赖梅松演讲认为,中国快递行业的红利还长期存在。

赖梅松:

“我们每年的增量超过全球或者接近全球任何一个国家,中国快递线上的占比还没有达到峰值,即线上销售还会持续增长,很快就会进入到千亿时代,或者单个公司进入到亿件时代。五年以后,有可能中国快递业会进入日均5亿件时代,所以前景非常大。”

阿里巴巴即使扶持圆通,申通,百世这些弱者,其实长远来看意义也不大,它最多是延缓了产能的出清,但不能绝对阻止产能的出清。至于京东众邮快递和拼多多极兔快递带来的威胁还比较遥远,理论上不会对通达系的几个领先者产生太大的威胁。

至于顺丰,目前份额才10%,仅仅略领先于申通和百世,这三家都是10%的份额,没有拉开差距。因此顺丰抢夺市场并没有持续的优势。

今年下半年开始,顺丰尽管7、8月份依然保持着较高的业务量增速,但其今年1至8月份累计的市场份额为10.29%,较上半年的数据减少了2.41个百分点。

04 结语

最后我们来总结一下今天的文章:目前市场普遍看空通达系,看好顺丰快递。

本文对标美国的快递市场,并特别强调陆运快递的网络效应,提出一个观点,中通反而可能已经站在最好的历史机遇面前。

根据快递网络的网络效应,中通可能是中国第一个接近临界点的快递公司,那么它在陆路快递市场的优势将是无与伦比的,很有可能以后只有中通的份额在增加,其他公司都缓慢增长,停滞不前,甚至倒退。

也就是说,以后虽然中国快递市场依然在增长,但是已经没有行业性红利,只有结构性红利,因为结构性红利需要一次分拨和零次分拨来实现,这个红利是属于行业龙头的。

根据美国市场的经验,陆路快递是最赚钱的市场。

而一旦中通快递真的突破30%的快递份额,那么理论上它在陆运市场的地位就彻底稳固,可以有更多精力进军航空时效快递,抢夺顺丰市场。

中通和顺丰,未来谁是中国快递市场的老大,还不好说。

只要在陆运快递这个最有价值的市场成为绝对领导者,中通以后市值反超顺丰是有可能的。而韵达这些落后的选手,和顺丰,中通的差距却越来越大了。

不仅仅是陆运快递这个大本营,韵达它们被中通拉开差距。其他市场,落后者更加没有资源去进攻了。譬如,快运(小票零担)市场是顺丰和中通,与安能物流,德邦物流之间的争霸赛,韵达它们没有太大的机会了。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/lhLnNtVWB8BuNgUunwnBzQ