做快递驿站一定要能吃得了苦,耐得住寂寞。做好365天,天天工作的准备,并且时刻不能懈怠,因为随时都有可能会被pk掉。

<end>

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/QVJpMve6EFquW0vKeQ8C6w

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

做快递驿站一定要能吃得了苦,耐得住寂寞。做好365天,天天工作的准备,并且时刻不能懈怠,因为随时都有可能会被pk掉。

<end>

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/QVJpMve6EFquW0vKeQ8C6w

可以确定的是,种种举措的背后,星巴克最应该做的,是回归初心。

作者 | 第二人生

报道 | 商隐社

舒尔茨怎么也想不到,40年来,伴随着星巴克的兴衰起伏,他会在CEO的职位上三进三出。

2000年,他第一次辞任CEO,想要回归家庭,却不料2008年重新出山,以解决当时星巴克的危机。

2017年,他第二次辞CEO,结果5年后,又被请回,以挽救星巴克新一轮的崩塌与转型。

终于,预计明年4月份,舒尔茨可以安心退休了。

但是危机一再上演,之前的战场在美国,而这一次,是在中国。

近一年来,星巴克中国市场同店销售额和营收额接连下跌,如今已跌去四成。而其对手瑞幸的营收却同比增长了72.4%,两者目前差距不到4亿元。

同样的情节在2007年也上演过。那年夏天,星巴克门店交易增长率降到历史最低,股价跌去42%。

营收下跌只是表象,大量问题正在暗涌。

在品牌公关方面,自2020年起,星巴克中国负面新闻频出。从“拒收硬币”到“使用过期食材”,从“接连涨价”到“驱逐民警”。每一次危机出现,星巴克都以模板化的说辞回应,给人以傲慢的印象。

在产品方面,小红书上有6400+笔记吐槽“星巴克难喝”,有10万用户浏览过。

在创新方面,星巴克去年一年仅推出30余款新品,远低于行业平均速度,这其中大部分是季节或节日限定款,难有爆品。

在体验方面,随便去一家门店你都很难感受到,星巴克昔日标榜的咖啡师竭诚热情的服务和优美娴熟的咖啡技艺。大部分情况下,人们只会在自提一杯咖啡后,匆匆离去。

在市场份额方面,从2017年巅峰时期的51%,一路下滑到2020年的36%。今年4月,门店数首次被瑞幸反超,短短5个月后,星巴克门店数仅为瑞幸的80%。

…….

这些信号似乎都在暗示我们——星巴克或许正面临棘手难题。

而这不是星巴克第一次崩塌,08年的那次危机正如同此刻的翻版。

事情还要从1992年说起,那时星巴克在纳斯达克上市,随之迎来高速增长期。

当工作不再具有挑战性,稍感乏味的舒尔茨选择辞去CEO。在后续两任CEO的激烈扩张下。到2007年,星巴克全球门店数量达到15011家,年复合增长率高达35.1%,远远超过计划中的“15%-20%”的稳健增长速度。

慢慢地,星巴克不再专注于咖啡,店内卖起了唱片、书,DVD机、游戏,甚至拍了电影。

终于,星巴克迷失了。

2006年,舒尔茨巡视世界各地星巴克的数百家门店后,注意到星巴克品牌内涵中某些内在特质的流失。于是他在备忘录中,写下了心中的忧虑:

“我们引进自动浓缩咖啡机的确解决了服务速度和服务效率的主要问题。但同时,我们也忽略了一个事实:这将使咖啡厅大部分的浪漫氛围与亲身感受大打折扣。”

屋漏偏逢连夜雨,备忘录不小心泄露了,全网开始疯传,记者、投资人、竞争者、星巴克伙伴、所有人都看到了。在各种质疑、惶恐、失望和幸灾乐祸中,星巴克陷入窘境。

问题开始成片成片地暴露出来,你或许能在其中看到今天星巴克的影子:

竞争对手不断崛起。麦当劳推出的麦咖啡在一项消费者盲测中,战胜了包括星巴克在内的其他咖啡品牌,被消费者认为口味最佳,且价格比星巴克要便宜60美分。

顾客消费行为的巨变。有越来越多的顾客不喜欢深度烘焙咖啡的口感,反而选择了清淡口感的咖啡。

创新停止。自星冰乐问世以后,星巴克几乎没有再推出过像样的新品。

品牌变得平庸。星巴克为了提高扩张效率过于精简了店内设计,有人吐槽门店风格“千篇一律”“枯燥乏味”。

咖啡师的服务和技术降低。有些咖啡师甚至在客人点单前就已经蒸好了一罐罐牛奶,放在那里备用,然后根据顾客需要再加热。但牛奶蒸煮过一次后,就会变稀薄且丧失部分甜度。

服务态度变差。门店的员工缺乏动力和热情。他们对星巴克的咖啡和公司理念也知之甚少。员工的考核和加薪往往不能挂钩,交班后的效率也很低下,有时一名员工要身兼数职,压力过大。

“第三空间”缺失。过高的自动浓缩咖啡机切断了咖啡师和顾客的联系,袋装的咖啡粉替代了手工研磨,咖啡的香气逐步消失,“第三空间”的氛围也随之消失。

供应链体系混乱。一些门店有大量库存积压,而更多的门店缺少原材料,门店及时收到所需所有物品的比例是35%, 数以千计的门店总会缺少某些东西。

信息技术系统严重落后。门店的电脑甚至不能上网,也无法运行如电子表格、Word和PPT等基本软件。

2007年第四季度,星巴克可比店面销售额从5%直降到1%,被舒尔茨视为“1992年以来最差的业绩”。

愤怒的舒尔茨终于忍受不了,次年年初重新担任起了CEO。上任后,进行了减店裁员、重新培训咖啡师,引进半自动咖啡机、完善供应链、发展信息技术系统等一系列举措。

两年后,星巴克业绩才实现扭亏为盈。

与此同时,2009年大洋彼岸,星巴克中国实现了9年来的首次盈利。在这个传统的茶文化国家,星巴克用9年时间培养了一代城市白领的咖啡品味和认知,伴随着中国城镇化快速扩展和人均GDP一路飞涨,终于迎来了春天。

之后很长时间,在中国咖啡市场上风光无限,也成为星巴克美国本土之外最重要的国际市场。

时过境迁,到2022年,星巴克在中国市场却险象环生,究竟发生了什么?

如今,星巴克正面临一个全新的,百舸争流的中国市场。

据艾瑞咨询《2022年中国现磨咖啡行业研究报告》,2021年,中国现磨咖啡市场规模约为876亿元,预计到2024年有望达到1900亿元,增长潜力极大。

2022年,中国现磨咖啡连锁品牌共计733个,其中28个品牌的门店数量超过100家。多个咖啡品牌在资本追捧下异军突起,2021年,21家咖啡企业获得融资,8家企业单次融资过亿。

在众多品牌中,势头最猛的莫过于瑞幸。这是一家同时打破最快上市记录和最快退市记录的企业,也是一家深陷“造假风波”后仍能崛起的企业。

如今瑞幸已经开了7195家门店,营收同比增长72.4%至33亿元,直追星巴克。

瑞幸做对了什么?明白这个问题,也就知晓了星巴克为何崩塌。

“财务造假”风波后,瑞幸管理层迎来大换血,进行了一系列改革,走向了重生之路。

在门店模式上,停止了疯狂“烧钱”补贴和盲目扩张的做法,开始有针对性地选址,并砍掉了表现不佳的门店。通过直营+加盟的组合打法,采取轻盈小店+外卖的商业模式,再加上布局相对非核心地区、进军低线城市等决策,节省了不少成本,很快实现了规模效应。

而星巴克自2017年就全部采用直营的模式,成本更高,直接影响了开店的速度。

今年4月底,瑞幸门店数首次超过星巴克,此后差距逐步拉大。

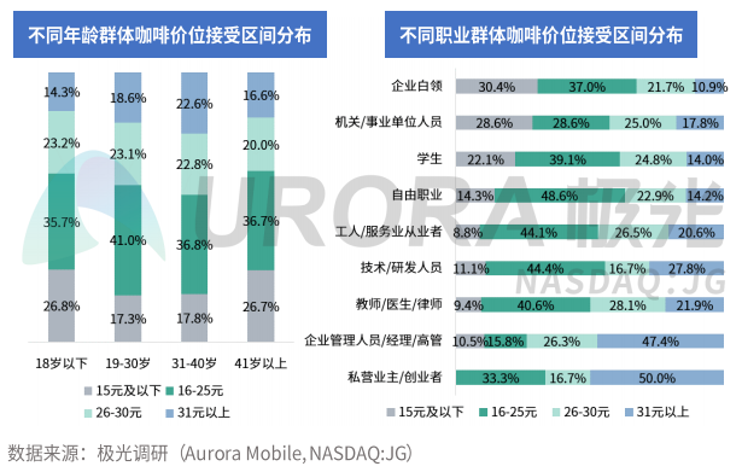

在产品价格上,瑞幸继续延续平价策略,用性价比撬开人群。数据显示,全年龄群体所能接受的咖啡价格在16-25元的咖啡价格,显然星巴克不在这个区间,而瑞幸在。

在新品研发上,瑞幸光在2021年就推出了113款新品,不乏生椰拿铁这样的爆款。而星巴克中国去年仅推出30余款新品。

可以说,瑞幸的崛起精准地踩到了星巴克薄弱的地方。

此外,星巴克不但要迎战瑞幸,还要面临“多强”。

M Stand是强调「一店一设计」的精品咖啡品牌;Manner像瑞幸一样,主打小店快速扩张模式;加拿大老牌咖啡Tims中国刚刚上市,凭借“咖啡+暖食”打造出差异化,让贝果风靡全网;幸运咖继承了蜜雪冰城的便宜,五六元一杯咖啡。这些品牌均实现了全国布局。

此外, 还有挪瓦咖啡、代数学家咖啡、Seesaw、Peets等诸多玩家,中国邮政、中国石化、李宁、海澜之家、喜茶、奈雪的茶纷纷加入战场,就连同仁堂、狗不理包子等老字号品牌都来搅局。

三顿半、永璞、隅田川、时萃等品牌也在便捷咖啡赛道南征北伐,在另一个维度与星巴克交火。

属于咖啡市场的“东晋十六国”时代已至。但仔细分析会发现,众多品牌中,星巴克正处于“不上不下”“高价低质”的市场定位。

论价格,星巴克建立了不少“啡快”店,这是咖啡自取店,没有第三空间服务。但令人迷惑的是,星巴克不希望啡快和普通门店形成价格竞争,于是规定两种门店的咖啡售价保持一致。这就意味着,同样是一杯没有“第三空间”服务的自取咖啡,星巴克卖40元,瑞幸只要20元。

论空间体验,星巴克各地的门店装修风格类似,常有人吐槽“千篇一律”“缺乏个性”。与那些小众精美的、力求一店一设计的精品咖啡M stand、Seesaw等相比缺乏竞争力。

而如果将这些精品咖啡的门店和星巴克的甄选门店对标,在空间体验上倒是打平了,价格上又出问题,同档次的咖啡豆,星巴克臻选要比精品咖啡门店贵出不少。

论下沉市场,星巴克更是难得直挠头。问题显而易见,40块一杯的咖啡放到一线城市都偏贵,下沉到三四线城市谁会买?

那么,星巴克为什么不降价?

且不说降价会不会影响品牌的高端定位,就说以星巴克现有商业模式,成本居高不下,尚且需要涨价来维持平衡,更别说降价。

哪些成本居高不下?这就说到星巴克的护城河了。

连锁餐饮的商业模式,成本结构上面临人工、房租、原材料三座大山。而压缩成本最典型的方式就是规模化,说白了就是不断开店。这三座大山,过去一直是星巴克的制胜的三大法宝。

可现在,三大法宝悉数失灵。

第一道护城河,是以伙伴和体验为核心形成了独特的品牌文化。

星巴克一直以来把伙伴(员工)看成非常重要的角色,是给予顾客优质体验的关键,所以专门对咖啡师进行培训,用不同颜色的围裙,区分咖啡师等级,还有正规的咖啡师升级考试路线。

所以星巴克比一般咖啡品牌更看重人力。在市场早期竞争不激烈的时候,人力成本问题凸显不出来,提供优质服务的利大于成本的弊。

可到了市场白热化的阶段,各品牌都想尽办法降本增效的时候,星巴克的人力成本就凸显出来。同时,精品咖啡和平价咖啡对星巴克上下挤压,它不得不加速扩展以争夺市场,这个过程中难免向体验和服务一步步妥协,人力成本的弊就大于利了。

第二道护城河,是强大的房租议价能力。

像星巴克这样的优质企业,入驻商场可以给商场带来流量,因此在房租溢价上享有特权。一般一个普通咖啡馆的房租成本在25%左右,而星巴克的房租成本只有5%—10%。

一些大房地产公司在建商用楼时会主动考虑引进星巴克,并且给星巴克更长的免租期和更低的租价。

但现在,星巴克议价能力丧失了。

各路对手崛起,商业地产们有了更多选择,这点从星巴克财报里可以明显看出,租金占营业成本的比重上升特别快。

第三道护城河,是星巴克拥有全球范围内现磨咖啡品牌最庞大的供应链体系,能够稳定原材料物价。

星巴克的供应链上游覆盖全球范围内种植咖啡的农民,运营了9个咖啡豆种植支持中心,以先发优势与上游咖农合作,同供应商形成稳定互惠良好关系保证了高品质咖啡的价格稳定性。

2012年,星巴克在云南建立了亚洲首个星巴克种植者支持中心,完善了在中国本土的咖啡供应链。

可是,去年全球咖啡豆的主要产地巴西受霜降、暴雨等恶劣天气影响,价格几乎翻了一倍。这已经超出了星巴克供应链稳定物价的能力。

于是,星巴克拿出了我们用脚趾头也能想到的方案——涨价。

其实,不止星巴克,瑞幸、Tims也都涨价了,但仍旧位于普通消费者的心理价位区间。

除了人工、房租、原材料三大成本上涨外,星巴克一直以来的王牌“第三空间”也开始失效了。

2019年末,新冠疫情爆发。今年,拥有1000家门店的上海,在财报第三季度期间,约有三分之二的时间受疫情影响;而在北京,有150家(约占当地门店数的1/3)门店关闭了近六周。

疫情重塑了用户的消费习惯。据统计,疫情之下,65.6%的人购买咖啡偏好自提,只有14.5%的人偏好堂食。

同时,德勤去年发布的一份报告显示,相比起刚开始饮用咖啡时,“快咖啡”的消费场景占比已从53%上升至70%。

一个不争的事实是,星巴克外带咖啡的销售额已经占其总额的30%。中国移动互联网的加速发展,让星巴克坚守了20多年的第三空间逐渐失效,外卖和自提开始成为咖啡的重要场景。

“第三空间”已成历史。

既然第三空间失效,星巴克为什么没有尽早发展出“第四空间”呢?

所谓第四空间,本质上就是数字化领域,沿用“空间”的说法,是因为星巴克强调在线上打造和线下“第三空间”一样的完美顾客体验。

可惜这份体验,不仅迟到了几年,至今也没做好。老派的星巴克没能跟上移动互联网发展的步伐。

2014年,随着4G商用,线上支付开始全面普及。在一线城市,咖啡品牌门店陆续支持线上支付,当中国大妈都会用微信支付来买菜的时候,星巴克中国2016年12月后才接入微信支付。

2016年7月,星巴克推出了一个中国会员移动支付。如果你是星巴克的会员,首先要有一个星享卡账户,其次还得有一张实体星礼卡,在手机端填写完星礼卡的卡号和密码后,就可以将星享卡与星礼卡绑定,到店刷星享卡,从而实现不带现金消费星巴克的愿望。

在此之前,人们只能现金、刷卡或Apple Pay;对于习惯了微信和支付宝的移动支付后,中国的消费者如果只带手机且并没有绑定Apple Pay,可能无法结账。

总之,很繁琐,很麻烦。

星巴克在外卖业务上也很迟钝。2017年11月,瑞幸咖啡成立之时,星巴克中国就已经开始与阿里商讨外卖合作,但直到2018年8月,合作才最终敲定,一项最为普通的线上外卖业务,竟然耗时9个月。

此前,星巴克一度不提供外卖服务,原因是中国市场要与全球保持一致性,中国区要做决策必须得到全球总部的同意,改革推进较为缓慢。

星巴克中国董事长王静瑛曾解释为“公司更加注重咖啡品质和顾客体验,星巴克须保证外送产品的品质与门店产品的品质相同。”

星巴克担心外送服务会影响了其核心理念“第三空间”——外卖配送时间长会影响口感、配送过程中咖啡可能会倾洒、同时涌入大量外卖订单会打扰到堂食顾客。

站在维护“第三空间”的视角,这些顾虑自然是对的,但在发展“第四空间”的视角,显然延误了战机。

其实,星巴克数字飞轮计划早在2016年就已提出,通过人工智能技术,根据历史消费习惯,实现用户的个性化营销和订单预测,从而影响到供应链。

然而其在中国的数字化道路行动迟缓,小步慢走。

2018年,王静瑛表示:星巴克中国目前针对数字化业务的优先级布局,按重要级顺序实际依次为数字支付、社交礼品、新零售技术解决方案、移动点单。

令人不解的是,开通线上支付后,星巴克首先做的竟然是用于宣扬品牌文化的社交礼品功能,而非新零售。或许,星巴克还没有意识到数字化转型的紧迫性。

《华为前员工,在星巴克后厨感受寒气》记录了这样一个真实的故事:

今年,星巴克才开始推行有效期自动化系统,自动计算保质期。而在此之前,店员要完全靠人工背诵的方式背下每一个食品和原料的保质期。令人诧异的是,这个系统竟然在星巴克管理层内部“吵”了一年,才正式推行。

与快如闪电的中国速度相比,星巴克简直像是《疯狂动物城》里的“闪电”。

黑格尔曾说,人类唯一能从历史中吸取的教训就是,人类从来都不会从历史中吸取教训。

对于2007年的危机,舒尔茨曾反思说:“当技术革命来临,星巴克却没能跟进……一家星巴克门店相当于一家年收入100万美元的企业,但它拥有的全部技术应用能力还不如一部苹果手机。”

接连两次信息技术落后于时代,说明了什么问题?星巴克尾大不掉,创新缓慢。

我们都知道,一个企业第一曲线的发展总会走到尽头,只有在到达第一曲线的极限点之前,勇于颠覆性创新,找到第二曲线,才能进一步发展。

商业评论家吴伯凡曾在一篇文章中提到:“组织变革之所以困难,是因为40%的心智模式自动化。它时刻左右着我们的思想和行为而我们不自知,更不用说摆脱它的摆布和控制。”

大多数企业都存在鲜明的组织心智自动化现象。比如百度很长时间的组织心智是搜索,新浪是媒体,而苏宁则是长期停留在线下。正所谓“江山易改,本性难移”,也就是“路径依赖”。

企业往往会按照常规逻辑,把资源和精力放在能带来增长的第一曲线上,创新便总是被束之高阁。第二曲线革命往往是在革自己的命。诺基亚的功能机那么好,当智能机出现,诺基亚没有紧跟,因为诺基亚担心智能机业务会与自己的功能机争夺市场。

而星巴克,它几十年一直重视“第三空间”,围绕“第三空间”的文化相当成熟,在“组织心智自动化”的惯性下,星巴克一直没有动力推进“第四空间”,反倒一直希望顾客都到店里去体验“第三空间”。

毫无疑问,缺乏创新的星巴克,失去了一部分顾客。

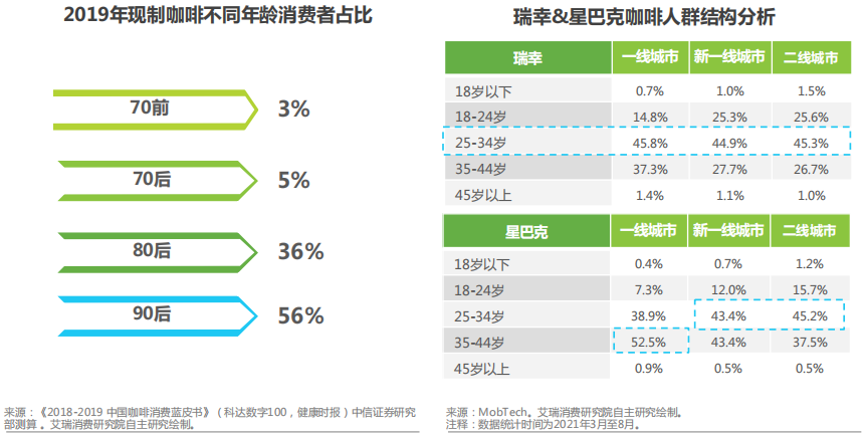

据艾瑞咨询的数据,2019年现磨咖啡消费占比中,90后占56%。而在一线城市中,瑞幸的主要用户年龄为25-34岁,占比45.8%;星巴克的主要用户年龄为35-44岁占比52.5%。

曾经钟爱星巴克的Y世代中产们,已随着时代的演进,卸掉了咖啡主流消费群体的标签。

而新时代的年轻人更看重本土品牌。据艾媒咨询的数据,44.7%的咖啡消费者更喜欢国内品牌,喜爱国外品牌的仅占25.1%。

另一方面,年轻人喜欢奶茶更甚于咖啡,咖啡奶茶化也成为一大趋势。

无论从那个角度看,古典的星巴克都与新时代中国的年轻人格格不入。

其实,星巴克早就改料到消费群体的演变,因为这不是它第一次经历。

针对美国市场的变化,舒尔茨曾写道:“三四十岁的顾客和整颗咖啡豆爱好者对星巴克颇为厚爱,可是二十来岁的人,说到咖啡馆就另有一套想法了。他们想要的是与众不同的好玩之处,不必有雅致的灯光布置,至于服务效率,也无所谓。”

看来,历史总在重演。

10年前,豆瓣还曾流传一份有关去星巴克的指南,详细说明了去星巴克该如何点单、着装,携带什么书和电子设备显得不掉价,足见星巴克在中国消费者心中“高大上”的品牌格调。

但如今在90后、00后眼中,去星巴克已和“高端”无关。

当问及星巴克是否高端时,00后咖啡爱好者馥芮说:“就那样吧,贵倒是真的。星巴克给人一种稳定、系统化、机械化的感觉。”

雪崩时,没有一片雪花是无辜的,正如星巴克崩塌时,没有一个问题是无辜的。

门店数被瑞幸反超,同店销售额断崖式下跌,推出新品速度过慢,“第三空间”失灵,房租、人工和原材料三大成本居高不下,数字化转型缓慢等。

我们见过了星巴克诸多问题,但如果要追溯底层原因,则要落到价值观和使命。

星巴克的官网上清晰表述着它的价值观,一共有四条:

第一条是,营造一种温暖而有归属感的文化,欣然接纳和欢迎每一个人。

然而却出现了“驱逐民警”事件。

第二条是,积极行动,勇于挑战现状,打破陈规,以创新方式实现公司与伙伴的共同成长。

可实际上,星巴克的“组织心智”落后,新品出新,慢;数字化转型,慢;对消费群体变化的适应,也慢。

第三条是,在每个连接彼此的当下,星巴克专注投入,开诚相见,互尊互敬。

但咖啡爱好者馥芮却说跟商隐社分享:“我走到吧台,店员问我喝什么,我说喝桃桃乌龙,他问我要不要冰,什么容量?全程十分不耐烦,很冷漠。”

第四条是,对于每件事,星巴克都竭尽所能,做到最好,敢于担当。

归纳为,要从从人文视角出发,星巴克追求卓越业绩。

星巴克的使命:“激发并孕育人文精神—对每个人、每杯咖啡、每个社区”( To inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and one neighborhood at a time.)

可见,以人为本和服务精神是星巴克变成一家跨国巨头的基因所在。

企业都有初心,可是在资本的洪流面前,在增长的渴望面前,初心仿佛变成了最形而上,最虚无缥缈、无足轻重的一环。

但唯有初心,才能让企业穿越百年的沧桑与巨变。

一个公司在持久的发展过程中其实背负着很多东西,面临无数抉择与困局。

要满足各大股东的期望。

股东总是鞭策公司要不断增长,于是短期利益和长期利益终有博弈。

“如果我们打算刹住飞速发展的车轮,哪怕只是一年,也会令股东们失望,他们盼着得到快速增长的收益。”舒尔茨写道。

比如2008年2月26日,当舒尔茨决定“关闭全美7100家直营门店停业,为咖啡师们提供3小时浓缩咖啡培训”的时候,董事会很多人反对,有人说这会被媒体解读为噱头,有人说这会带来几百万的营收损失。

但舒尔茨是如此坚定,重新培训咖啡师,重新开始回归星巴克体验,他知道自己走在正确的路上,这条路叫回归初心。

要面临创新与初心的平衡。

星巴克曾一度纠结过要不要提供三明治。当时,许多顾客十分喜爱星巴克的三明治,结果问题出现了,热三明治越受欢迎,咖啡师就越要频繁地用烤箱加热,结果烤箱中散发出烧焦的干酪气味盖过了馥郁的咖啡香气,良好的咖啡体验也随之不见。

尽管三明治是顾客的真实需求,但舒尔茨坚持停止供应三明治,直到通过改进三明治的原材料,消除了气味问题才重新上架。

要面临高风险的决策。

1994年6月,巴西遭遇严重霜冻,咖啡豆涨了超过三倍。两个严肃的问题摆在星巴克的面前,一个是咖啡是否跟着涨价?涨多少?另一个是,我们要不要现在买入咖啡豆,以防它继续涨价?或者我们要不要买低品质的咖啡豆?

为了应对本次危机,星巴克最终决定涨价,但为顾客做了最大程度的让步,每杯咖啡只涨了5~10美分;实际上,烘焙咖啡豆每磅却上涨了1~25美元。

同时,星巴克决定以现有市场价买进咖啡豆,而且不降低咖啡豆的品质。

日后,舒尔茨在自传里写到:“我们本可以采用其他公司也在用的方式:把优质咖啡豆和那些便宜货掺和着用,然后抬高价格。许多顾客都不会留意那有什么不一样。我们本可以省下几百万美元,但那样一来,我们就亲手制造了另一种不同的危机了。”

一个企业的发展要面临很多东西,在悬崖边做决策,在迷海中求结果,而初心为那一方指引。

“在我看来,如果我们把自己独有的以人为本的价值观作为代价以换取利益,那么即便达到20亿美元的收益,也是一个败局。”舒尔茨写道。

今年4月,上任五年的约翰逊突然宣布退休。为了稳住局面,舒尔茨不得不第三次出山,担任星巴克临时CEO,确保在找到接任者之前对公司进行无缝管理。

舒尔茨在回归声明中表示:“虽然我之前没有重返星巴克的计划,但我知道这家公司必须再次转型,从而迎接一个新的、令人兴奋的未来,一个让所有利益相关者迈向共同繁荣的未来。”

经过半年寻觅,星巴克终于定下了新CEO,他就是前利洁时掌门人拉什曼·纳拉辛汉。

9月14日,在全球投资者交流会上,星巴克公司正式发布2025中国战略愿景。

让人印象最深刻的举措便是扩店计划,至2025年,星巴克中国总门店数量预计将增长50%,达到9000家。

同时也在备受诟病的数字化转型方面着重发力。

在上次危机中,门店激烈扩张导致的发展失衡让星巴克崩塌,这一次,在危机四伏的转型前夜,选择激进扩张真的是明智之举吗?

是成是败,孰是孰非,恐怕交由时间才能评判。

但可以确定的是,在这些种种举措的背后,星巴克最应该做的,是回归初心。

舒尔茨说,在商业世界中有一个词很少被使用,那就是“爱”。他说,星巴克倾注了他的一生所爱,同时对员工抱有无上的责任感。

“当我重新回到星巴克时,我不断被提醒这家公司所拥有的文化、价值观和指导原则的力量。”他说,它们如此独特,以至于需要不断保持。

《基业长青》里有这么一段文字:一个人如果能随时准确地报时,固然让人佩服的。但是如果这个人不报时,而是制造了一个永远可以报时,甚至在他百年之后仍然能报时的时钟,岂不是更令人赞叹?

拥有一个伟大的构想,或身为高瞻远瞩的魅力型领袖,好比是“报时”,就像舒尔茨;建立一家公司,使公司在任何一位领袖身后很久、经历许多次产品生命周期仍然欣欣向荣,好比是“造钟”。

星巴克会诞生造钟之人吗?

*本文由微信公众号:商隐社授权野性消费吧转载,转载请联系原出处。 *本内容为作者独立观点,不代表野性消费吧立场。

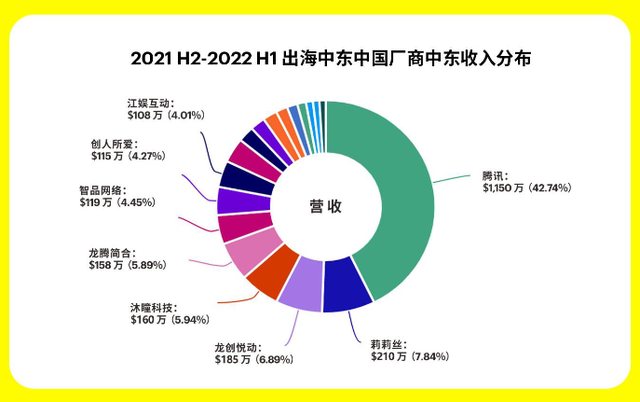

我在北京有四个朋友,他们给沙特王室做了一款游戏,成本不到400万人民币,可他们在沙特地区每个月流水将近4千万,虽然游戏里面玩家只有12个人……

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/kghhfA31GcdO2a3IpP2Cag

来源 | 楼市黄大大(ID:HouseLeader)

作者 | 瓜片

最近一份空置率报告,激起无数波澜。

结局是贝壳道歉,报告也删了,但改变不了背后这个残酷的事实:

绝大多数中国城市,房子早就过剩了!

事件起因,是贝壳研究院发布的一份《2022住房空置率报告》。

在调查了全国28个大中城市之后,报告得出了一个惊人的结论:平均住房空置率高达12%。

这直接给房地产拉响了警报!

参考国际情况,商品房空置率在5%-10%是合理区,10%-20%是空置危险区,空置率20%以上就是严重积压区。

只有9个城市处在合理区——

一线城市:北京、上海、广州、深圳

二线城市:厦门、天津、大连、苏州、济南

报告一出,很多省会城市都破防了,大受刺激。

被称为“最没存在感省会”的江西南昌,还因此火上热搜。报告中南昌的空置率,更是达到了恐怖的20%,喜提“空置率第一城”称号。

有本地的自媒体看不下去了,发文怒斥“假的”“标题党”!

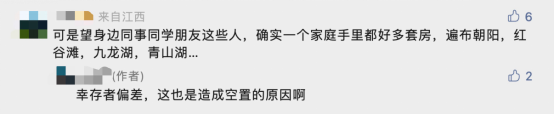

想不到评论区却“翻车”了,大家纷纷表示:身边南昌人基本都有好几套房。

联想到名下6套房的周公子,一切好像都合理了起来。南昌这么多房子空着,一定是因为周公子们太爱买房了!

这份报告的威力实在太大,南昌背后,一连串城市都跟着破防了:

空置率19%的廊坊坐不住了,限购大门彻底敞开,欢迎全国人民来随便买

17%的佛山更坐不住了,说我房子太多就算了,怎么还成了三线城市?

成都、武汉、杭州、南京、郑州这些强二线,统统被划成了“供应过剩”

……

至于那些没有进入统计的,人口不断外流的三四线城市,还有为大城市输送了无数小镇做题家的县城,情况只会更惨。

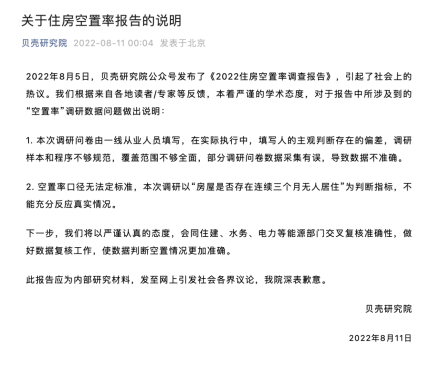

眼看影响力这么大,贝壳研究院今天凌晨发文致歉,表示存在“数据不准确”“不能充分反映真实情况”。

现在报告原文已经看不到了,但住房空置率高的事实,却不会因此消失。

真实的数据,甚至更糟糕!

我国的真实住房空置率,一直是桩“悬案”,并没有来自官方的统计公开。

贝壳这次调查,是把3个月以上无人居住的住房定义为“空置房”,选取了3万个小区,委派入职至少3年的老中介进行情况摸底。

最终,城市住房空置率=空置户数/总户数。

要说不准确的地方,确实是有的。填问卷的主要是中介,存在一定的主观判断偏差。对空置房的定义和城市空置率的计算公式,也有点粗糙。

来自国家电网的数据,或许更能反映真实情况。

国家电网将一年一户用电量不超过20度的住房视为“空置”,这数据够官方了吧。据此测算,2017年大中城市房屋空置率为11.9%。

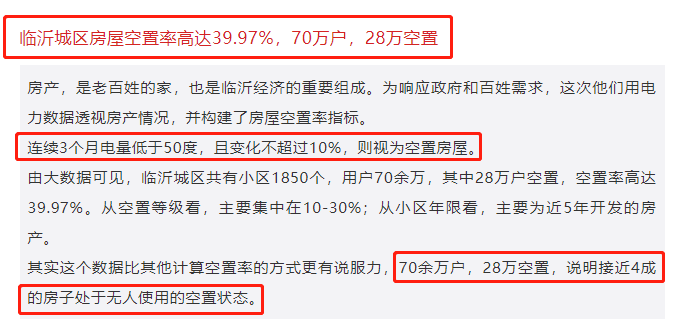

千万人口大市临沂,也曾通过供电数据测算空置率。连续3个月电量低于50度,且变化不超过10%的视为空置房屋。

结果发现,城区房屋空置率高达39.97%,70万户,28万空置。

人口密集的城区尚且如此,广袤的县城和乡村,又会有多少房子空荡荡地积灰?

2021年,扬州在一次中高风险区域排查中,查出疑似空置房9万多户。粗略计算,扬州住房空置率在10%左右,已经进入危险区。

那可是扬州啊,人均GDP排在全国第14,GDP排在全国37名的发达城市,依旧无法置身之外。

来自高校的学术研究团队,也曾致力于揭开空置率的秘密。

2018年底,西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的报告显示,中国城镇地区住房空置率是21.4%,2018年中国整体的空置房屋数量可能至少有1.3亿套。

被视为“行走爆料机”的退休官员们,嘴里蹦出来的数据,更是一个比一个猛。

原住建部副部长仇保兴表示:目前住房空置率已达15%,有的省份达到25%甚至30%。

前重庆市长黄奇帆指出:中国房子严重过剩,没有必要继续修建,没有需求了。20%的人口建造了全世界50%的房子。

相比之下,贝壳还算是比较乐观了。

一项项冰冷的数据,都在向我们揭露一个无比残酷的事实:

房子,已经过剩了。

所以,今年上半年将近500次的史诗级大救市,为何迟迟没有水花?

答案似乎已经找到:我们早就不缺房子了。

过去20年,房地产高歌猛进的最大功臣,是城镇化带来的巨量住房需求。

2000年中国城市化率为36.2%,2020年达到了63.89%,几乎翻倍。如果按照中国14亿人口计算,相当于过去20年,每年有2000万农村人口涌入城市。

大多数人往上数个三四代,有几个不是来自田间地头呢。

2000年,中国城镇居民人均居住面积还只有10.3平方米。2020年,这个数字变成了41.76平方米。20年时间,全国家庭户人均居住面积增长近4倍,已接近发达国家水平。

你知道吗?

央妈的《2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》显示,到2019年,中国城镇居民户均拥有住房1.5套,住房拥有率高达96%!

其中两套及以上的拥有率约为41.5%。

也就是说,中国几乎人人都是有房一族,唯一的区别是你的房子在哪里而已。

可怕的是,飞在中国房地产上空的最大灰犀牛,已经悄悄降临。

当年,还没转型情感博主的任教授,曾有一句广为流传的论断:房地产长期看人口,中期看土地,短期看金融。

人口,绷不住了。前阵子国家卫健委发文:我国将于“十四五”期间将进入人口负增长阶段。

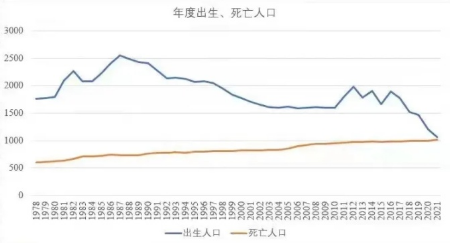

2021年,中国人口出生率为7.52‰,下坠速度极快,同年人口死亡率为7.18‰,不断向上爬升。生死两条线,已经无限趋近。人口负增长元年,很可能是今年。

一边是加速出现的空置房屋,一边是加速萎缩的购房需求。支撑房地产市场的最大基石,已经不复存在。而房子还在被源源不断地造出来。

更残酷的是,早在人口负增长出现以前,很多城市已经“失血过多”。

人人都知鹤岗人口流失严重,房价如葱,却不知“鹤岗化”已经蔓延到了富饶的长三角。安徽淮南,过去十年常住人口减少了30.8万人,GDP全省倒数第五,已经沦为被帮扶的对象。

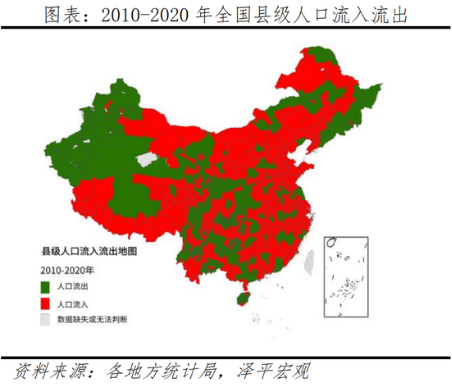

任泽平团队分析称,中国人口流动已从四六分化走到二八分化。人口流出地区占比,已经从63.9%增至77.9%。

人口流动方向则是从西向东,从北向南,从农村到城镇,从三四线到一二线。

未来,谁能抢到产业,谁就能抢到人。谁能抢到人,谁的房子才能卖出去。

无数留不住人的地方,只能无可奈何地滑向鹤岗。

其实,一座城市的空置率高不高,房子是不是过剩,自己出去转转就能知道个大概。

早在“双减”之前,我总会看看小区附近有没有学而思。一帮鸡娃的中产家长,足以支撑起一个片区的房产交易。

现在的话,可以找个晚上去自己生活的城市里转一转,看看有多少小区灯火通明,底商都有生意,又有多少小区月明灯稀,底商一片死寂。

哪条地铁线最拥挤,哪里的高速最塞车,哪里的学校最难考,亲戚朋友家的孩子出去读大学之后,还愿不愿意回来。

房产价值是在一次次交易中确立起来的。房子过剩的地区,新房卖不掉只能降价,二手房卖不掉只能僵持。房子彻底变成不动产。

很多人只是不愿意相信,自己手上的房子真的会变成一堆砖头。涨不起来,也卖不出去。

这份仅仅“存活”一周的空置率报告,实则拉响了警报。

1.人口流失地区的房子,赶快卖掉

2.非一二线强学区的老破小,赶快卖掉

3.空置率过高的城市和地区,不要买入

4.新城睡城,公寓别墅都不要买

5.两房换三房,刚需换改善

牢牢记住。未来有一天,你会感谢今天听从这些建议的自己。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/xrZHeUzjgNrW3_PSdc7jXQ

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/mSCP436heMMiHngD-E_WZQ