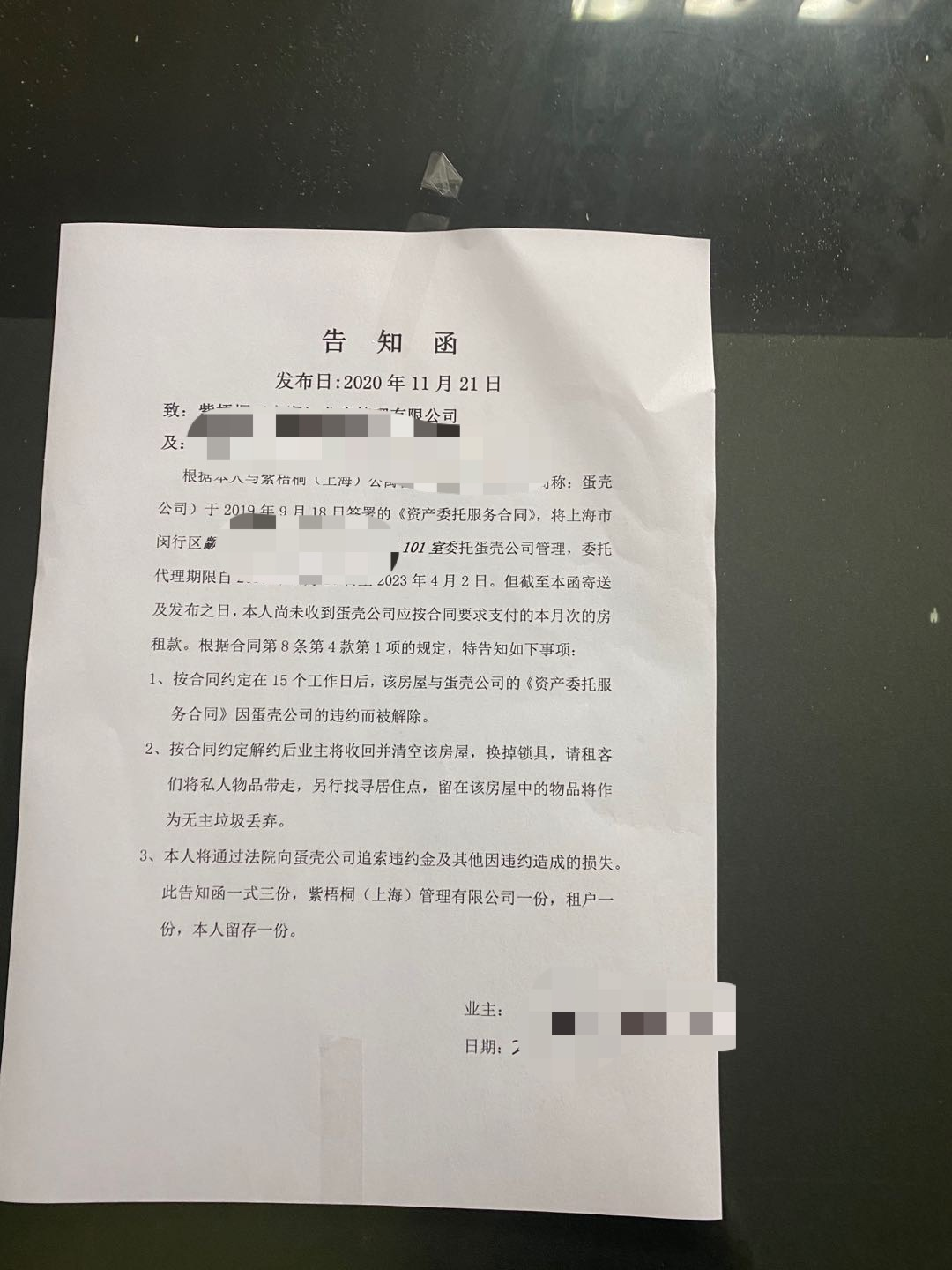

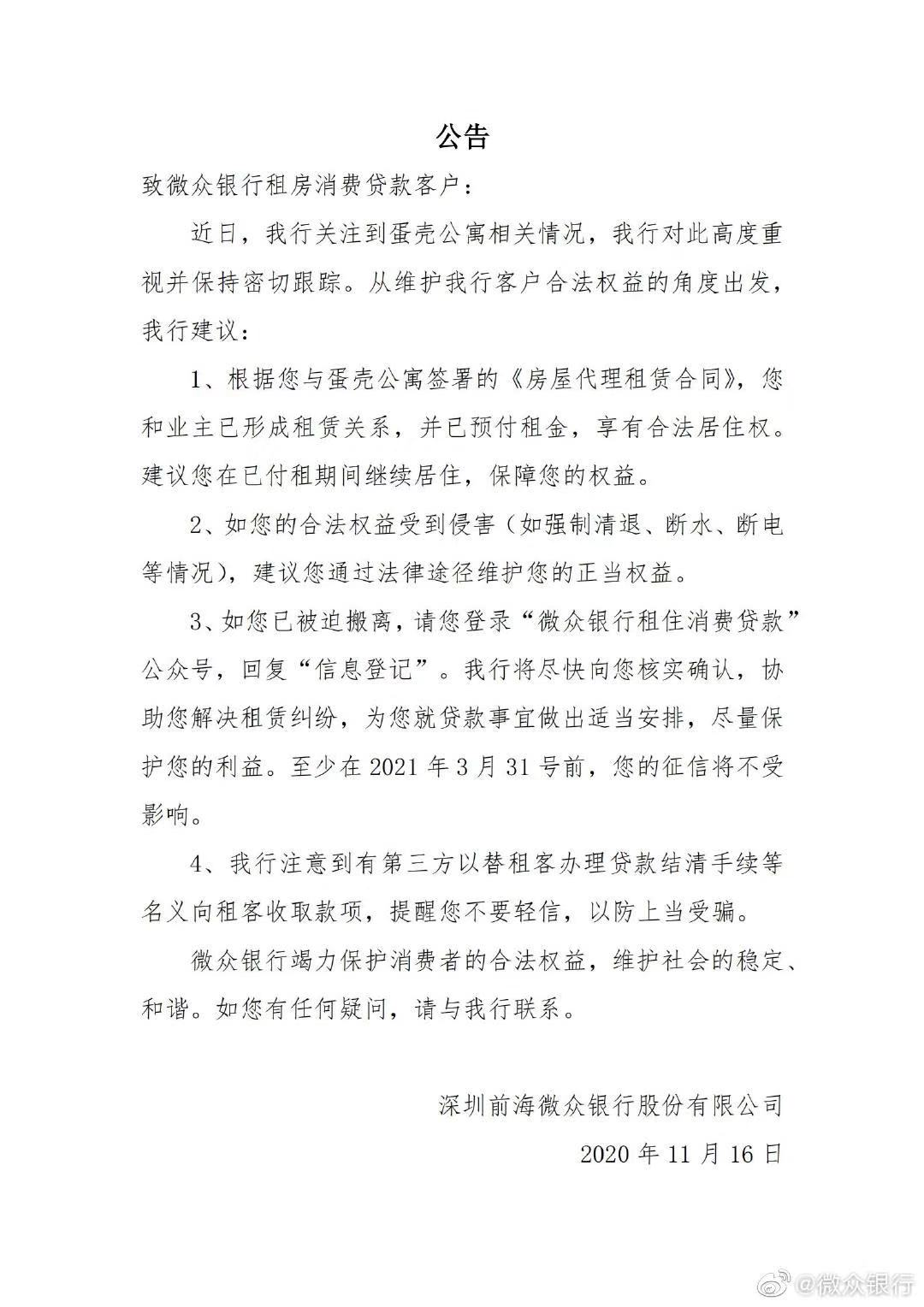

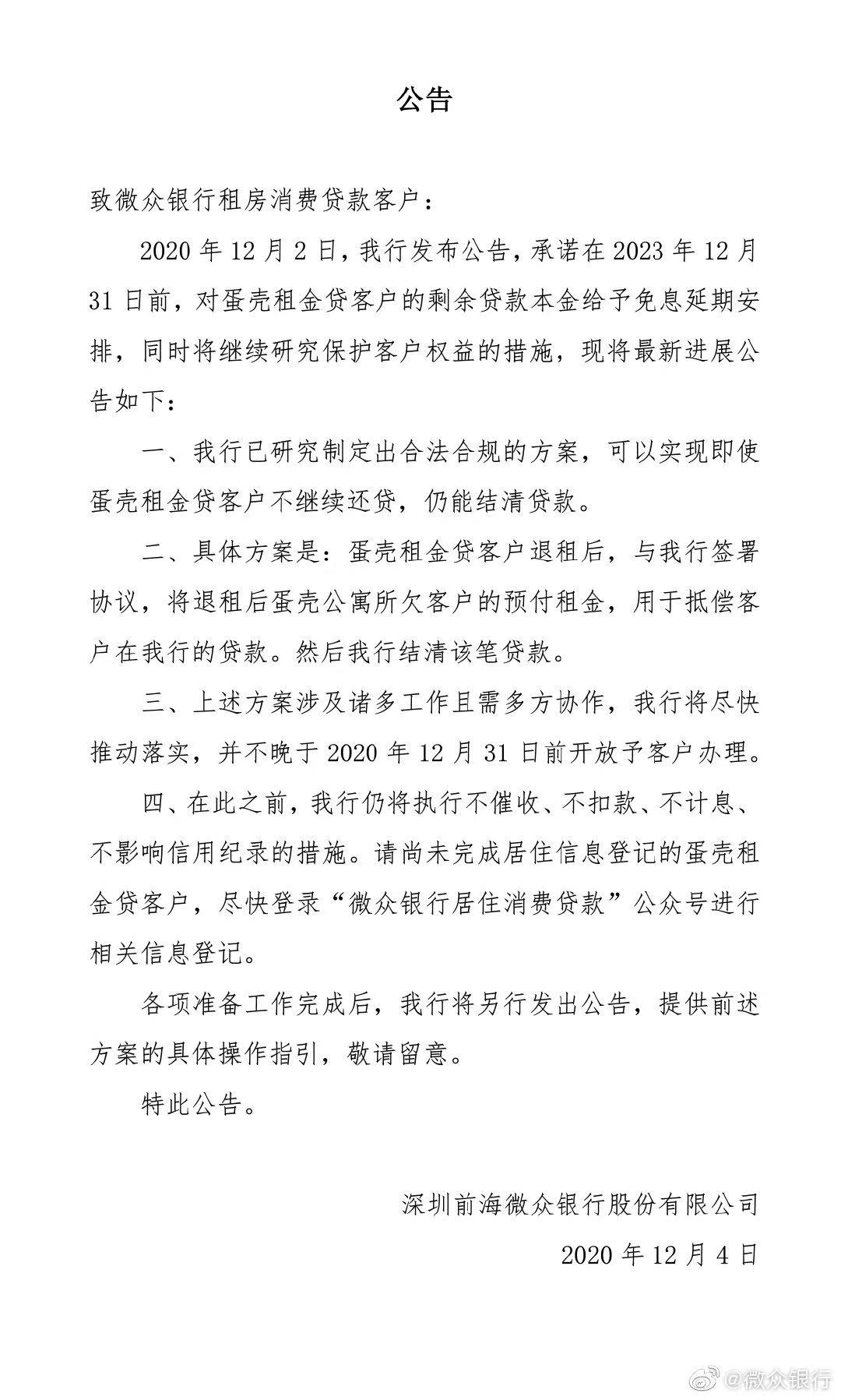

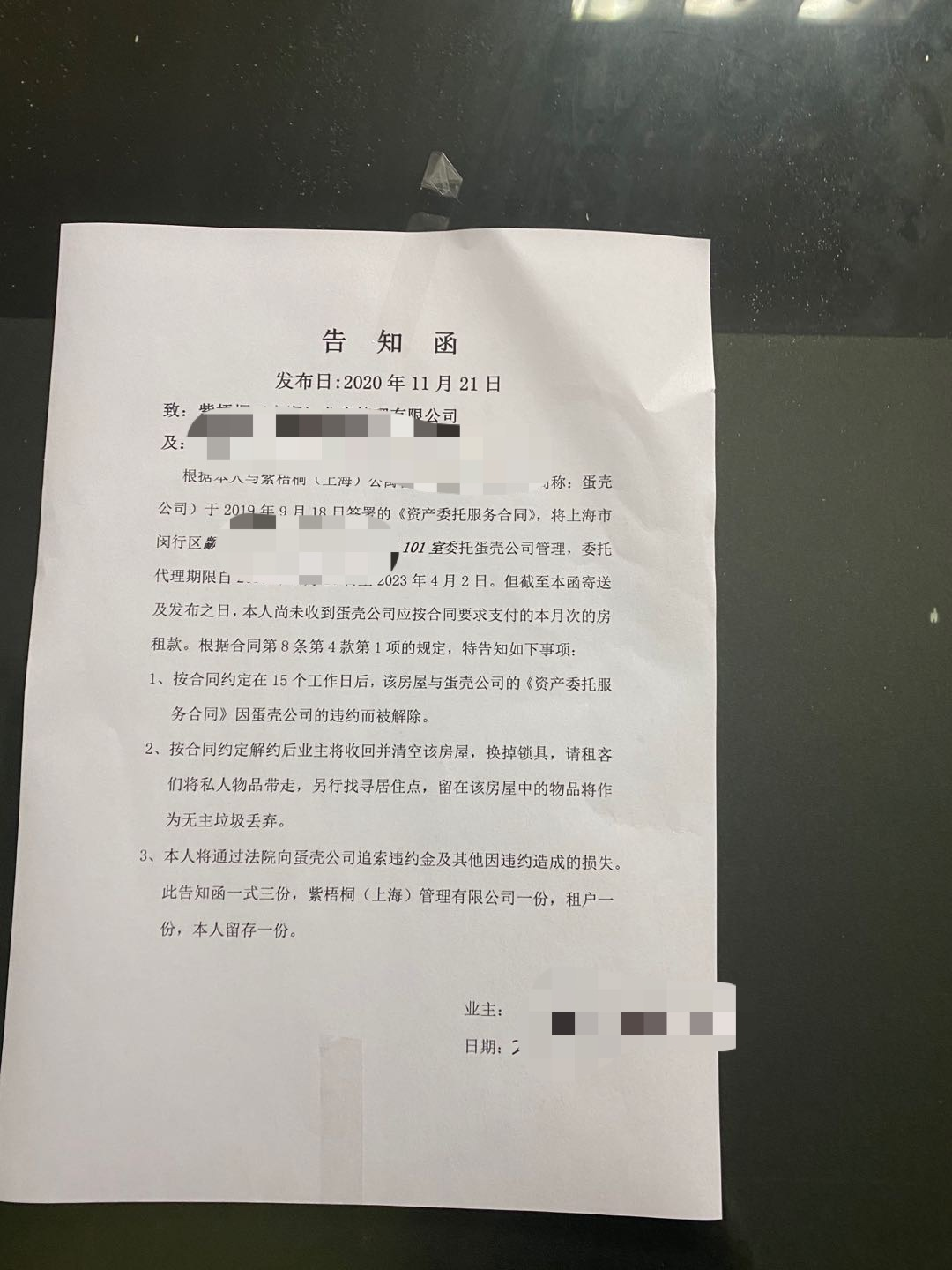

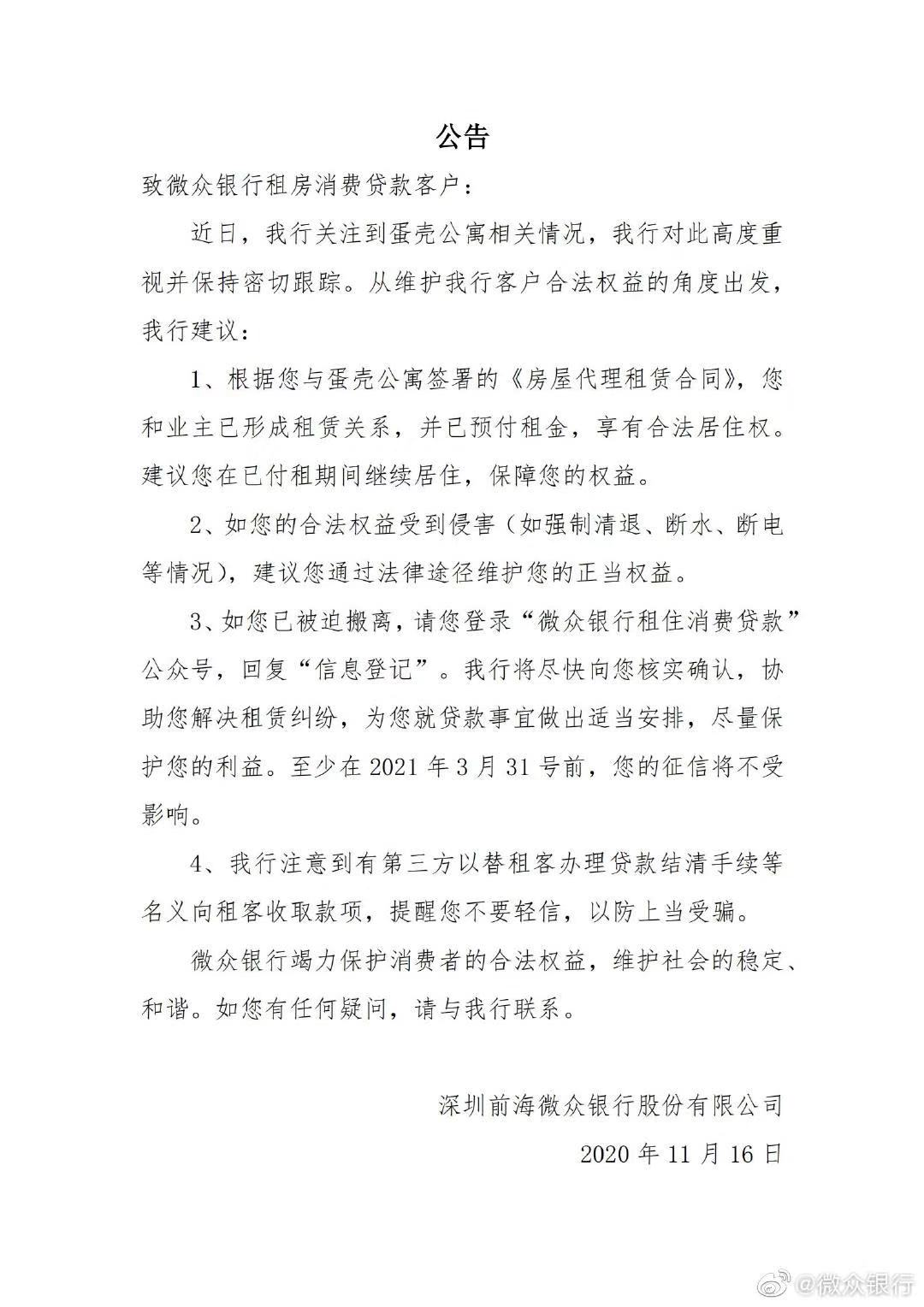

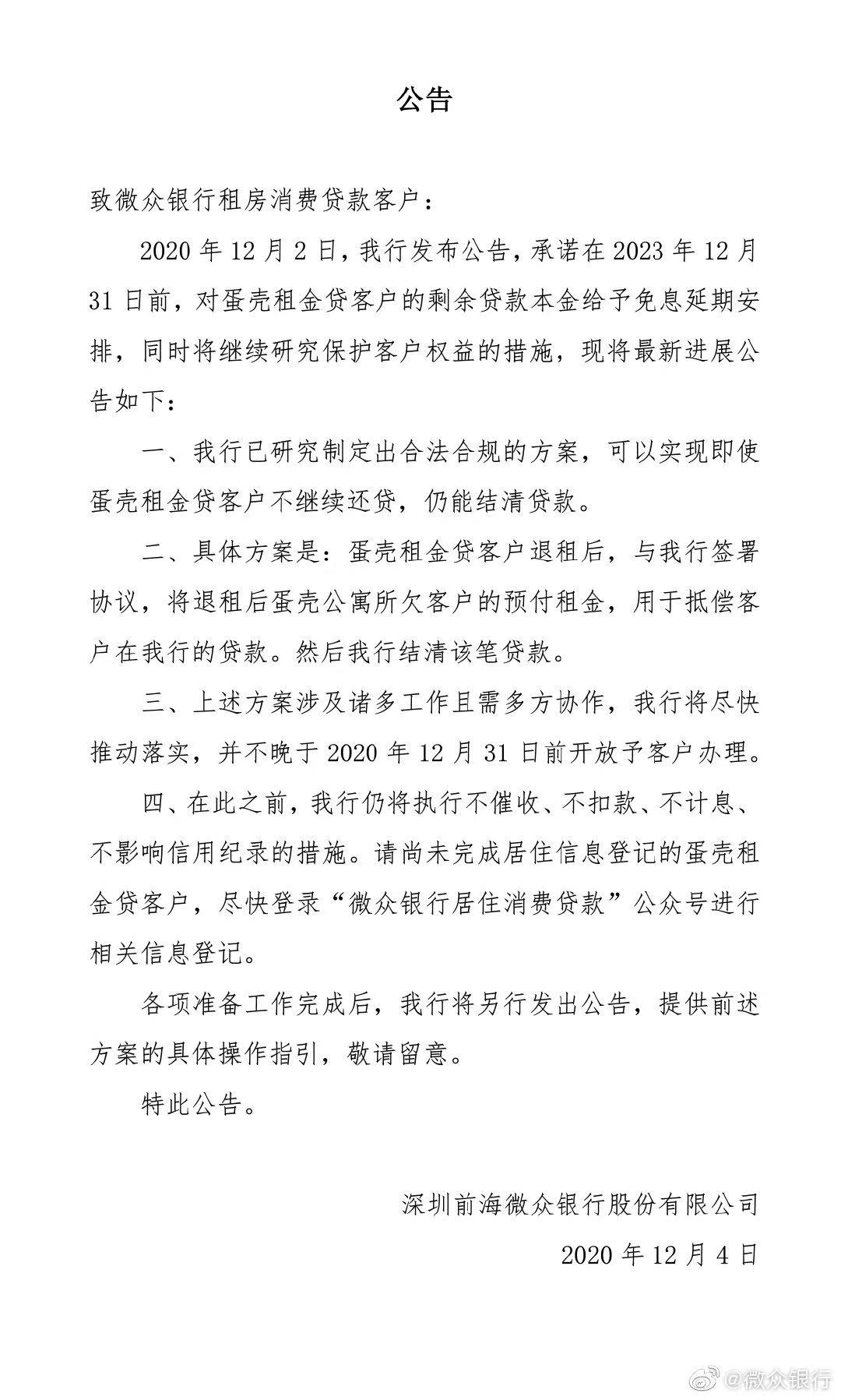

总结一下:从微众发送的这个公告来看,法律上是租户将解约后蛋壳应退还租户的未发生的剩余预付租金债权,转移给了微众银行。这样实现租户不用还贷的法律后果。

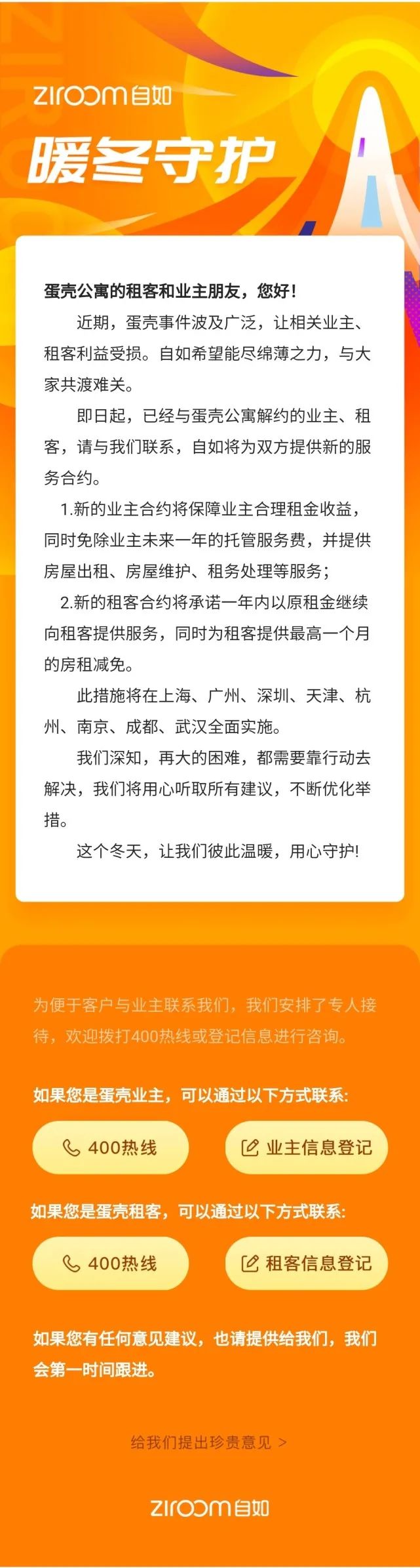

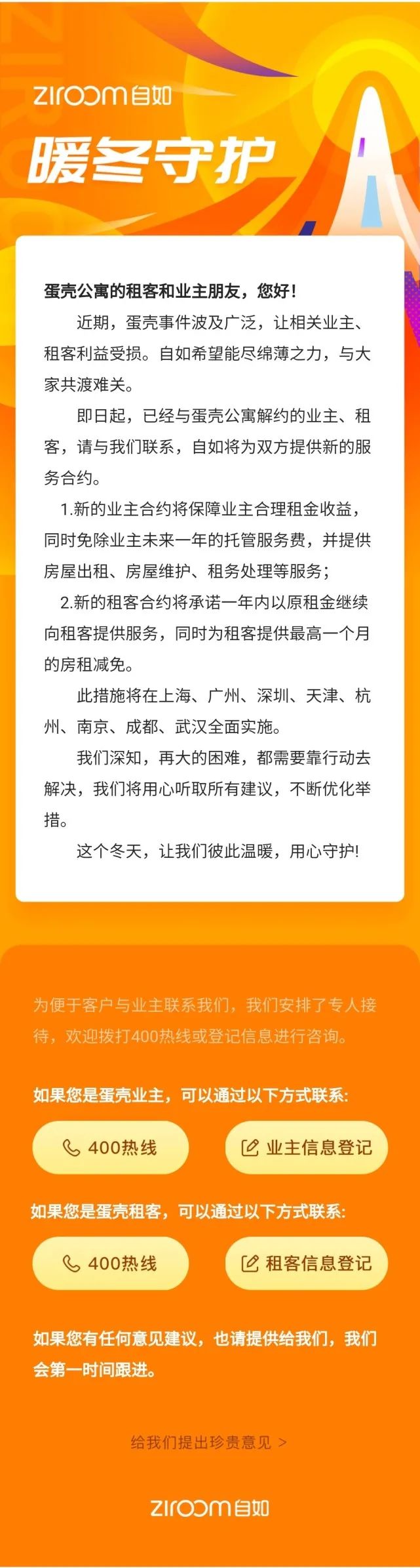

一个看起来会兜底的声明,建议租客们去试一下。

但这只是解决了一部分的困境,还有很多的苦恼,依旧留给了租客和房东们,比如直接用自己钱年付的租客们。

大部分长租公寓其实都会暴雷

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/UnZHb1nnC8TOfUGpk9KVmA

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

总结一下:从微众发送的这个公告来看,法律上是租户将解约后蛋壳应退还租户的未发生的剩余预付租金债权,转移给了微众银行。这样实现租户不用还贷的法律后果。

一个看起来会兜底的声明,建议租客们去试一下。

但这只是解决了一部分的困境,还有很多的苦恼,依旧留给了租客和房东们,比如直接用自己钱年付的租客们。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/UnZHb1nnC8TOfUGpk9KVmA

为什么散户也需要投资体系?

没有意义的投资机会

很多人都曾懊恼于自己看好的某个股票没有买,最后大涨,就认为自己的选股眼光很好,只是运气欠佳。乐观者更是认为,运气是平等的,说明自己下次能赚一票大的。

这类懊恼总是让我想起以前看到过的一个故事,有一群哲学家在讨论“自由的意义”时,对自由的定义产生了分歧,其中一个哲学家举了个例子:假如一座监狱的狱卒在三更半夜趁囚犯都熟睡时打开监狱的大门,请问,犯人们此时是自由的吗?

看好却没有买的股票,就像打开的监狱大门对于熟睡的囚徒不代表自由一样,这种投资机会不但没有任何意义,而且,如果你总是错过这类机会,或者二选一总会选错,因为运气长期看是平等的,所以恰恰证明你的投资体系有漏洞。

举一些简单的例子,常常有人看好某股,但觉得太贵,等便宜一点再买。

这看起来很简单,实际上,就算是“去估值泡沫”这么简单的机会,如果没有一个成熟的投资体系,这个想法也是无法完成的。

为什么呢?一个股票比较贵,未来回到合理估值,并不是你想像中的,它因为估值贵而慢慢跌下来让你买。它一定是借助一些利空事件来完成下跌,可能是很短的时间急跌下来。如果没有这样的事件,它就一直跌不下来。

所以,你嫌贵不敢买的公司,真跌下来一定是有实质性利空或大盘发生恐慌性下跌,要不要如期实施你的计划,既是一个价值判断的问题,也需要投资体系的支持。

很多人觉得,散户无非就是买几个股票,长期持有,不需要投资体系。

实际上,有没有投资体系的支持,不是机构与散户的区别,而是专业与业余的区别。

这个系列的第一篇就要把这个基本逻辑说清楚:为什么个人也要有投资体系?

什么是投资体系?

巴菲特第一次买苹果的时候,已经有好多年跑不赢指数了,再加上苹果一开始还是亏钱的,所以很多人嘲笑巴菲特说过不买科技股,结果还是买了科技股。而且要买也不早点买,等别人翻了几十倍再买,被套了吧。

结果却是,苹果再一次挽救了巴菲特的声誉。他在这只股票上赚了将近1000亿美金,弥补了他其他持仓的亏损。

其实他之前的业绩不佳和后来在苹果上大赚一笔。完全是一个体系的两面,一面是必须承受长期找不到合适的投资品种之痛,另一面是长期坚持体系后重仓出击一击必中的硕果。

按照巴菲特的投资逻辑,以合理的估值买看得懂的、具有长期稳定现金流的公司,再加上还要集中持有少数几家公司,到后期,以伯克希尔哈撒韦的规模,几乎无法找到能够长期跑赢指数的投资对象,所以他到现在还拿着可口可乐,别无选择。

所以这也解释了他为什么不早点买苹果。因为巴菲特要的苹果是具有稳定现金流和消费粘性的苹果,而不是正在开发前景莫测的革命性产品的苹果。这仍然是一笔消费股投资,只是带有一些科技属性。

从宿命论的角度来看,巴菲特买苹果就是一件命中注定的事情,苹果在用自己的成熟等待巴菲特,巴菲特也在等待苹果成熟。

所以,我要给“投资体系”这个词下一个我自己的定义:一个稳定的,验证过的投资体系,就像一张精心设计过的渔网,可以让你不再四处出击,寻找投资对象,而是耐心等待投资对象像鱼儿一样游到你的网里。

这段话其实就是巴菲特的“棒球手理论”,只是这里从投资体系的角度去理解。

所以投资体系其实目的并不在于扩大盈利,而是增加盈利的确定性——这对一家需要持续运营的机构而言,是至关重要的。

那为什么个人投资者同样需要增加盈利的确定性呢?

个人投资者需要投资体系的五个原因

个人投资者同样需要投资体系,有五个原因。

第一,摆脱自我怀疑和毫无意义的尝试

投资是一个无法简单归因的复杂活动,它有无数理论流派,无法简单的证明哪一派绝对有效,很多方法需要长期坚持,很难从短期得到正反馈,导致个人投资者在不断地尝试各种方法中不断地失败。

同时,投资又是一种基于概率的活动,个人感性经验常常会误导你。所以你需要借鉴一个相对有理论依据,又符合自己性格的体系,让自己摆脱自我怀疑,专注于研究与交易本身。

第二、用体系聚集自己的研究和交易。

价值投资者至少要有一套交易方法和一套研究方法,研究与交易的自洽是最基本的要求,但有一些方法之间的配合效果不好,还有一些研究方法与交易方法是矛盾的,比如基本面研究和做T降低成本,是两种完全不同的投资理念,需要两个团队来进行,投资者如果想一个人完成,那结果大多是顾此失彼。

方法的自洽靠的是投资体系,通过体系化,把研究方法和交易方法都固定下来,弱水三千,只取一瓢饮。关键要知道,哪一瓢是你的菜。

第三、聚焦能力圈

不同行业不同类型的公司,有不同的投资方法,而个人的经历、能力、见识、思考方法都是有限的,只有聚焦才能争取好结果。

每个人都有自己熟悉的行业,有自己喜欢的商业模式和公司类型,它们又对应着特定的投资方法,一旦你的投资体系固定下来,你就可以更好地聚焦这些领域,让自己的研究效率提高。

第四、培养正确的交易习惯

按理说,个人投资者买几只白马长期持有,是收益略低但胜率非常高的方法。但实际上,大量散户亏损的原因就是人性导致的错误的交易习惯,比如追涨杀跌,做T+0,这些方法难度极大,就算是短线高手也只能把胜率维持在六成。还有情绪化交易,喜欢留弱卖强,喜欢随意抄底,喜欢随意卖股票,过于相信低PE股票,盲目相信均值回归,等等。

而投资体系中的交易体系,可以帮助自己以标准化的操作约束自己,杜绝高风险的交易,减少不必要的交易,聚集高胜率的交易。

第五、控制风险

投资中,在遇到挫折时,最常见的错误反应就是急于把损失扳回来,而这个想法的结果就是小错变大错,大错变无法挽回的错误。

但在投资中,第一位的永远是控制风险。遇到反复错误,正确的应对是停止交易,检视自己的投资体系有没有致命的问题,如果没有,就只是短期的风格不对,那就等待风格转变。

而投资体系的设计中最重要的一条就是控制你的交易体系中必然会被放大的风险。

一场有意义但毫无必要的争论

年初时,一位擅长TMT投资的基金经理朋友与一位传统行业的研究员发生了争论。

基金经理认为,汽车是一个很糟糕的生意模式,新产品先要有巨额投资,但成功率并不高,导致这个行业非常的保守;研究员则认为,没有再比汽车行业更好的商业模式了,对上游和下游都可以欠款,这行业唯一的问题是不回报股东,管理层给员工打工。

到底谁的看法正确呢?其实这不重要。基金经理后来买特斯拉赚了钱,其逻辑是,这个行业规模大但商业模式不好,出现了一个颠覆者当然就是投资机会;而研究员去年在底部一直推荐我们重仓长城汽车,因为这是现有商业模式中最具成长性的标的,最终听了他的话的人也赚了钱。

每一天投资界都在进行无数的争论,这些争论既有意义又毫无必要。“有意义”是指,投资中的价值发现是一个用钱投票的过程,有说服力的投资逻辑会随着争论被更多投资者认可,让股价自我实现;“毫无必要”是指每一个投资逻辑只适用于对应的投资体系,赚自己该赚的钱。

有了投资体系,你只能赚你的投资体系内能够赚到的钱;但没有投资体系,你可能就永远无法确定自己的钱在哪儿。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/0aitTs-Cf8OYLoTNTUBoVA

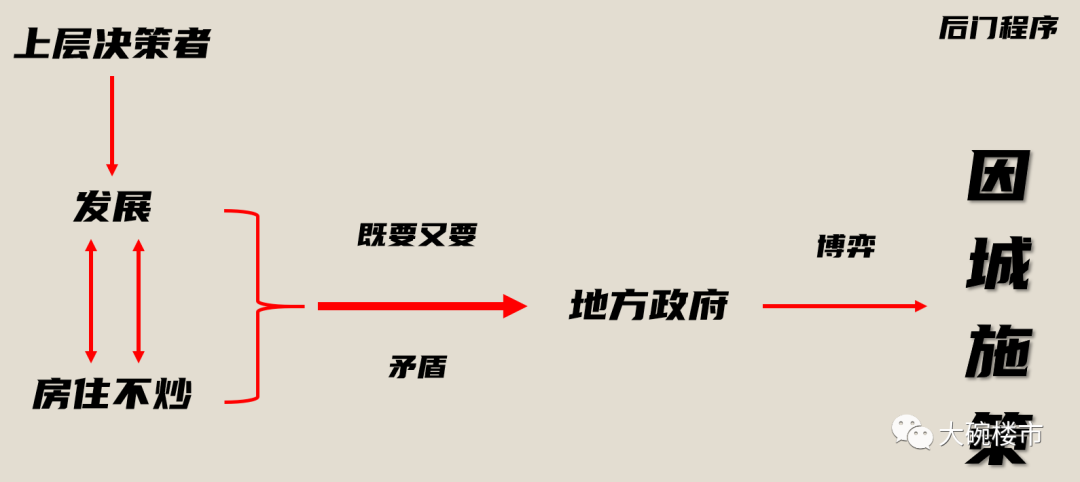

当下的楼市,用一句通俗的话讲就是:

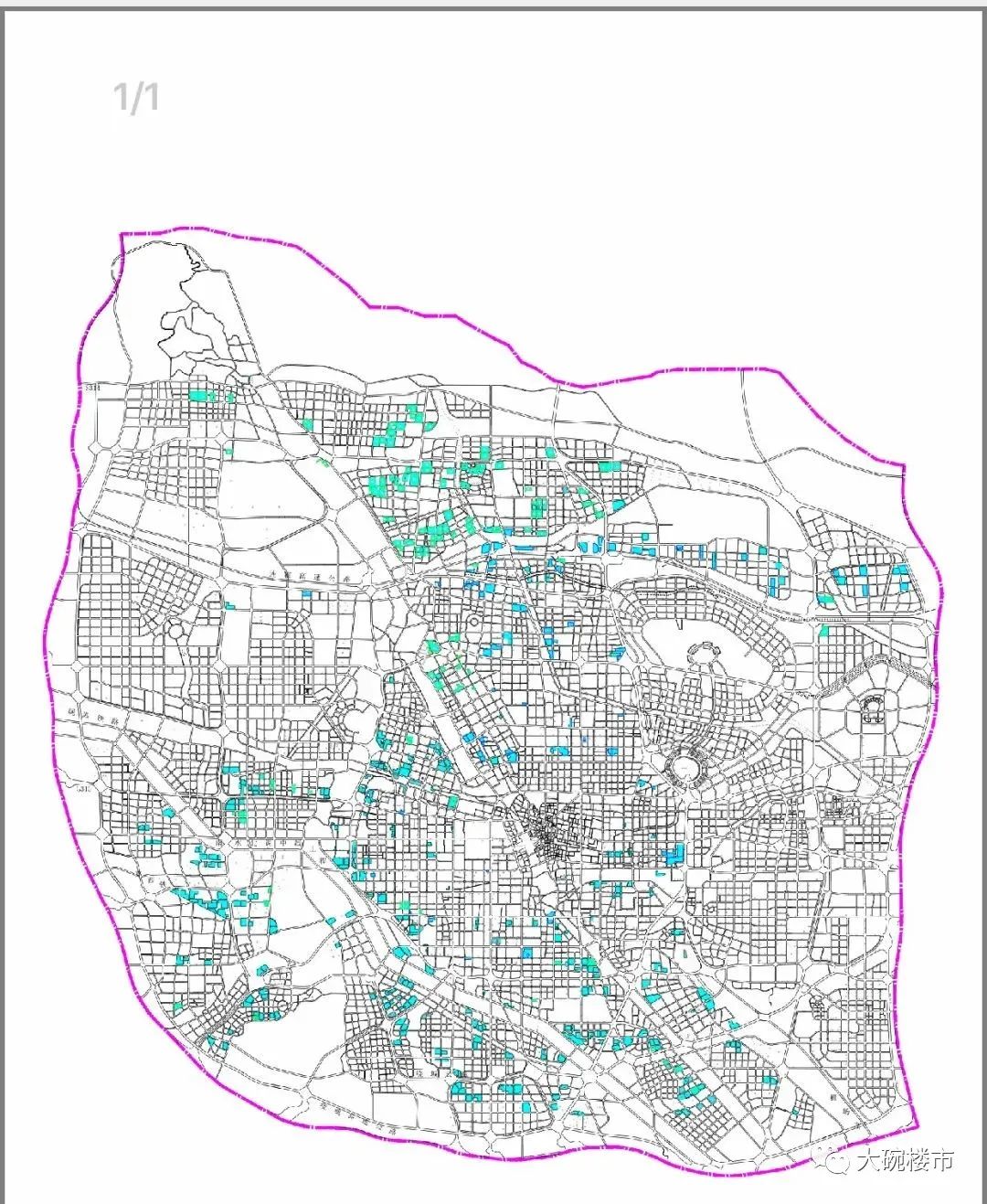

2017年,郑州住宅用地供应25000亩; 2018年,郑州住宅用地供应12269亩; 2019年,郑州住宅用地供应8858亩。

◎本文作者 | 葫芦娃

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/nY0J5_nJ3_cPBK_yecEQHg

受“有房才有家”和“买房造富”等思想的影响,过去十年,国人买房投资的热情只增不减。叠加地方对土地财政的过度依赖,以及开发商、投资炒房客疯狂炒作,房地产市场也迎来前所未有的狂飙式发展。

仅仅10年时间,全国房子均价由三千多一平,飙涨到近万元一平,国人的购房成本大幅增加。5年前,50万还能在二线城市全款“随便选”,但是现在,放眼全国,50万恐怕连一套像样的房子的首付款都不够。

买房问题一直困扰国人,究其根本原因还是,房价过高,在很多人的印象中,房价一直都是“只涨不跌”的存在,而且其涨幅远远高于居民的工资收入增幅。打个简单的比方:一个人,工资收入每年每月上涨500,合计每年只有6000元。但是房价每平上涨500,一套100平的房子,那就是5万元。这个涨幅差距下,国人靠工资收入买房,难度只会越来越大。

那么过去二十多年,房价何以能做到“只涨不跌”?经济学家给出的答案是,房子严重稀缺。“供不应求”的局面下,房价只会越来越高,尤其是一二线城市,土地有限,新房供应有限,但是人口在持续增长,购房需求也在逐年增加,房价很难下跌。

时至今日,很多地方的房价依然在上涨,果真是我们的房子建设的还不够吗?事实真相并非如此。

西南财大、央行报告、链家大佬、潘石屹等均步调一致认为:房子并非不够住,有近2亿套房每年都在“空置吃灰”

西南财大:西南财大18年第三季度的报告显示,真正的刚需只有15.1%。报告说得很明确,现如今的楼市已经不是真正服务于刚需,而是投资炒作者的天下。再早之前,财大的数据显示,中国的空置房屋已经高达2亿套(全国各类房产总和是近8亿套,按照空置率25%计算,空置房屋数量大约2亿套),我国城镇地区住房空置率为25.4%,;商品房的空置率已高达26.6%,一线城市的住房空置率为16.8%,二线城市的住房空置率为25%,三四线城市的住房空置率高达30%。

央行报告:2020年4月份,央行发布城镇居民调查报告显示,中国居民家庭平均拥有住房数量高达1.5套,住房自有率更是达到惊人的96%,其中四成家庭至少拥有2套房。此外,城镇家庭户均总资产高达317万,居发达国家水平。

链家大佬左晖:中国在四五年前就不缺房了,房地产最大的问题是分配不均,极少部分人掌握着绝大多数房产,不住也不出租。中国大概有2亿套房常年在“空置吃灰”的状态下涨价升值。

地产大佬潘石屹:不是房子不够住,而是投机炒作房地产的行为太猖獗。个人、企业、开发商等均惦记着囤房。建10套房子,有3套是空置浪费的,房子建再多也不够用。

综上所述,结论已经非常清楚:其实从2018年开始,中国早已告别房屋短缺的时代。结合空置率和大量开发商手里的土储和未售房源,初步判断我们至少有2亿套房子是处于“空置吃灰”的状态。

那么问题来了,房子既然早已严重过剩,为何房价还在死撑不降?尤其是很多“三无”的三四线城市,房价按照供需理论、按照基本面支撑,早该下降了。为何还能做到“保持稳定”,有些城市甚至可以做到在“毫无支撑”的情况下继续缓慢上涨呢?

“国宝级”房地产、经济学专家黄奇帆2019年在一场重要论坛上仅用14字就“戳破”了真相:炒高房价的主要动力就是炒地皮。不得不说,这一次黄奇帆终于说出了实话!

此话确实不假,过去这些年我们总是有一个认知误区,觉得房价是炒房客一手推高的,不可否认,楼市确实有炒房客的身影,但按照胡润统计的数据显示,其实我国的炒房客比例并不高,只有不到5%。把推高房价的“重罪”强扣在炒房客的头上,显然不妥。

黄奇帆表示:任何房产商买土地,批租土地,必须要自有资本,而不能都后边“背个银行”,如果房产商要多少钱,银行就给多少钱,那么炒地价现象就来了。炒高房价的主要动力就是炒地皮,控房价就决不允许炒作地皮,只要把土地价格控制了,房价就不会上去的。其实,我们把黄奇帆的这两句话翻译过来就是:开发商凭借银行给的充足资金,在拿地过程中可以肆无忌惮,然后就很容易拍出高溢价的地块甚至“地王”。众所周知,在房价的成本构成当中,地价占到40-50%的比重,所以一旦地价水平走高了,房价自然也就水涨船高。

对房地产市场的金融管控已经上升到了国家制度层面,而且根据相关机构的统计显示,新规下,80%-90%的房企都会“踩线”。

到底谁才是推高房价的“罪魁祸首”?黄奇帆尖锐发声的才是实情:过去这些年房价不断上涨,其实说白了就是土地价格的不断上涨——房子的建安成本顶天了只有3000元一平,一线动辄五六万一平的房价,其中地价就占了60%,刨去管理、税费、营销等费用,其实开发商最后建成卖出的利润空间也不过10%。房价利润的大头被谁拿走了,我不说大家也都心知肚明。

高房价的真相被“戳破”,那么未来到底该采取何种措施有效降房价呢?黄奇帆也开出了“药方”:控房价的根本就是决不允许“炒地皮”。一方面,要严格约束开发商的炒地行为,做到两点即可:第一,制定新规,直接规定房企买地必须使用自有资金,即限制房企的银行贷款。黄奇帆直言,过去这些年,开发商拿地实际上背后都“背个银行”,开发商需要100亿元,银行就拿100亿元,需要200亿,银行就拿200亿元,那么‘地王’、炒房等现象就是怎么来的;第二,杜绝“囤地捂地”不开发的行为。对开发商的土地开发严格监管,拿地后在规定时限内,国家有权再收回土地;另一方面,从根本上扭转供地不足现象。各大城市未来不仅要加快供地节奏,更要研究制定可行的节约土地、有效利用土地的政策。

无独有偶,周天勇教授也曾经愤怒发问:地价这样涨,房价能控制得住吗?在他看来,想要实现“房子是用来住的不是用来炒的”,尽使一些治标不治本的办法,用处不大。要想真正彻底地抑制高房价,必须从根源上解决问题,即有效增加供地,把地价牢牢控制在合理范围内。毕竟地价占据房价的大头,只要土地的价格控制住了,房价也就不可能出现大幅波动。

有人可能会说,专家光说真话,光顾着“戳破”真相,对于降房价,对于刚需买房没有任何实际意义,降房价、控地价国家要拿出真行动才行啊。

其实国家一直在行动!首先,2018、2019两年,全年整体供地增加2成,尤其是一线城市,土地供应节奏加快了很多;其次,从2016年起,国家就一直在推动“土改”,直到2019年5月,新政才落地:闲置宅基地可转变为建设用地入市,集体用地可入市建租赁住房;不仅如此,今年3月12日,国务院发布“新规”明确提出:试点“下放”用地审批权。首批试点省份为北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆,试点期限1年。这个政策有何实惠:直接增加了大城市的有效用地规模,供地增加,对平抑地价、降低房价都是非常有利的。

需要重点指出的是,虽然国家已经在行动了,但过程必然是漫长的,而且最终的结果仍然可能不会让所有人满意。毕竟降地价和地方财政收入的冲突目前来说是无解的,所以不能过度依赖国家通过“土改”的方式来把房价降低到每个人都能买得起的地步。

既然不可能通过降地价的方式把房价降到3亿农民工都能买得起的地步,那么未来3亿人的住房问题,该如何有效解决呢?黄奇帆也给出了“答案”:房地产政策是双轨制的,并不是让商品房非要降到农民工买得起的地步,而是通过公租房、动迁安置房、共有产权房等保障房释放,帮助3亿低收入农民工群体有效解决住房问题。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/6wUmYBvjwTaW8FN9XktXIQ

正常情况下,初三毕业进入高一,延续初三的内容进行深入学习2年后,复习准备高考。

这不符合实际情况,实际情况的是高一几乎一切重新开始,初中的知识几乎没用。

在中考里几乎满分的考生,在自招里志得意满的学生被高中的课程杀得七零八落,落花流水。相比初中,高中有以下3个特点,这些特点丝毫不考虑学生来自公办初中还是民办初中:

1.高中的教学量特别大,2年内要掌握的知识点整体竟然达到初中4年的3倍以上。

2.高中的教学进度特别快,根据第1点的延伸,要在2年内消化如此庞大的知识量,上到四大名校,下到菜场高中,都快如闪电。

3.高中的知识难度特别大,每一门科目都有多知识综合,多知识结合,多板块混合。

为什么初中简单,高中就一定要搞这么难呢?

而高中的难,也是市重点高中拼命自招的原因,因为仅仅按照高中的时间要让大量学生优秀特别困难,所以最好是学生在初中的时候就学过一点,哪怕多学一个学期,那就多出一个学期来复习,高中一共才5个半学期!

我们以前痛骂市重点高中为了自己的利益戕害上海基础教育,搞得人心惶惶,填鸭满天飞,但若从最根本来考察,这么做的根本原因是高中课程和高考的实际情况造成的,因为高考就是完全不顾中考,高中就是完全不顾初中,这样自说自话就把难度加上去非常非常多。

如果要说高中为什么一定要把难度加这么高,理由倒是很充分:因为高中教育不是必须的,国家没逼着你读。

既然国家没有要求每个人都读高中,读高中是你自己的意愿,那么国家自然不用考虑你初中的水平。

高中就是这样的特殊地带,它是义务教育和高等教育的缓冲地区,极其重要。高中教育出了问题,大学就招收不到好的学生,但高中教育却又不是必备的,甚至国家都不希望高中生太多,而定下了高中生和中等职业学校招生1:1的比例,也就是所有初中毕业生,国家设计是一半的人去读高中,一半的人去做工人,其实还有很多都没有去读,直接就去打工了。国际不希望人人都去做大学生,而是希望有非常多的人群可以从事工业,服务业等等行业。

上海这个比例大概是7:3,像上海这么个国际化大都市,依然有着数量非常多的三校生。同时,上海的本科生一般占一年新生儿童的一半左右,换言之上海人每一届里也有一半的人没有大学读,即使比例远远高于全国,也绝不能说上海大学生已经到了“普及”的地步,只有一半怎么都不能算普及的。

国家的需求和家长的需求,学生的需求发生了一些错位,家长和学生都觉得大学是必由之路,尤其是上海家长,他们会天经地义地觉得初中和高中是连在一起的,毕竟名字都一样的。

但国家却不这么想,国家很明确,初中是义务教育,高中不是义务教育,两者是两套系统,中考的性质是初中毕业考,不是高中招生考。高中招生只是参考了初中毕业考的分数而已。

但高考就是招生考试,而不是毕业考试,高中毕业有自己的合格考体系。

从中国的政策来看,高中毕业可以考大学,参加高考,你不管多少岁都可以随便考,只要你高中毕业。

高中教育整体来看是一种自由度很大的教育,你会发现市教委对高中几乎没有什么教学方面的要求,只要高中不把学生逼疯逼傻或者出事情就行了,你就是天天把学生关到8点,天天让学生做题做到1点也没办法管,因为国家会认为这一切都是你自愿的,国家可没有逼你读高中。

所以,国家也没说过你初中的时候不能学高中的东西,只是说学校不许教,机构不许教,因为这还是义务教育,但是你爸妈自己教完全可以,不会说你爸妈教到一半执法队冲进来了。

更大的问题是家长不知道有这个脱节。

许多家长不太熟悉高中,加之许多学生在民办初中,在培训机构学习量已经很大,可能觉得高中也就这样,许多最后还是不适应。对于一般学生而言,更是对于高中艰苦卓绝的学习环境一无所知,依然盲目自信,最终只能自欺欺人。

相比中考,高考非常残酷,几乎没有什么回头的余地,所以,上海所有的初中生都应该了解初中和高中有巨大的鸿沟,仅仅把中考学好没有大用,多多少少中考600分的人,最后高考也不过是二本院校。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/jdi-kx4Zf5MP8YsSrPuzYw