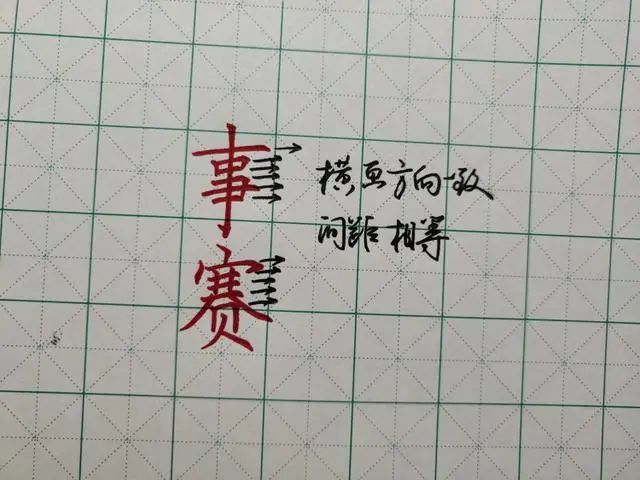

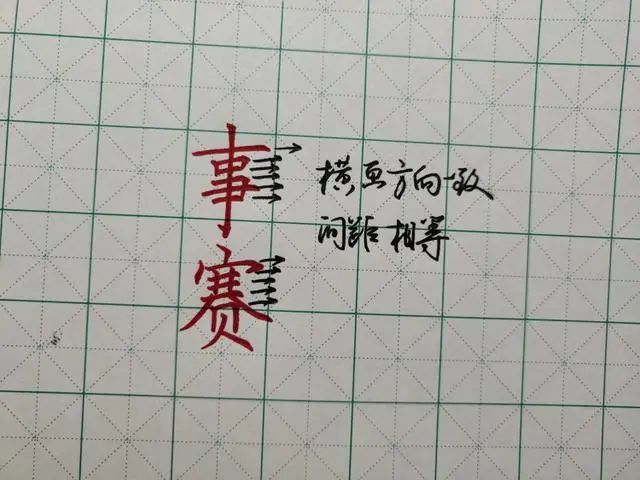

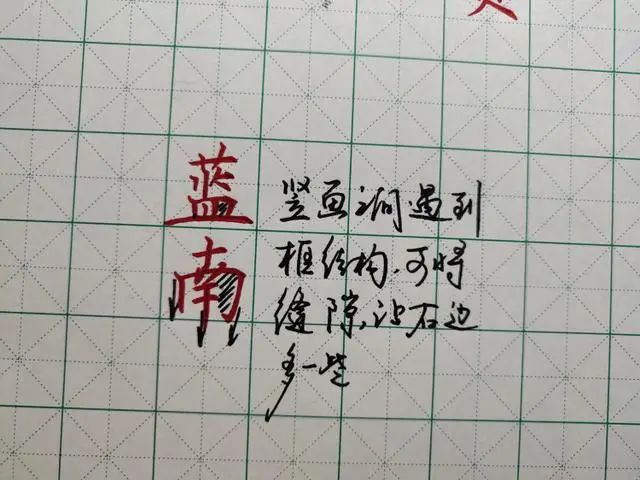

规律一

横与横间距相等

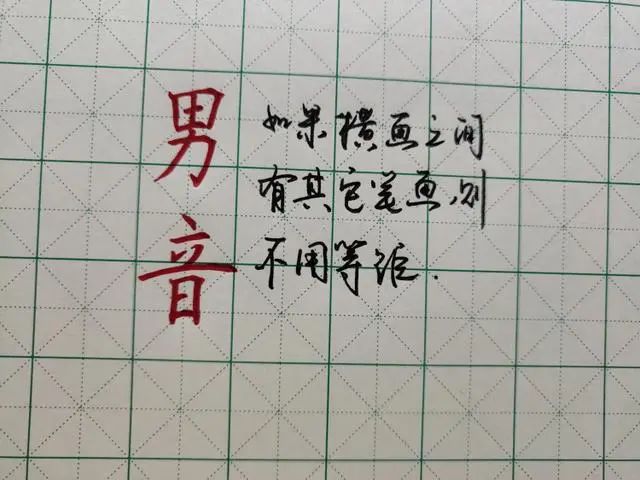

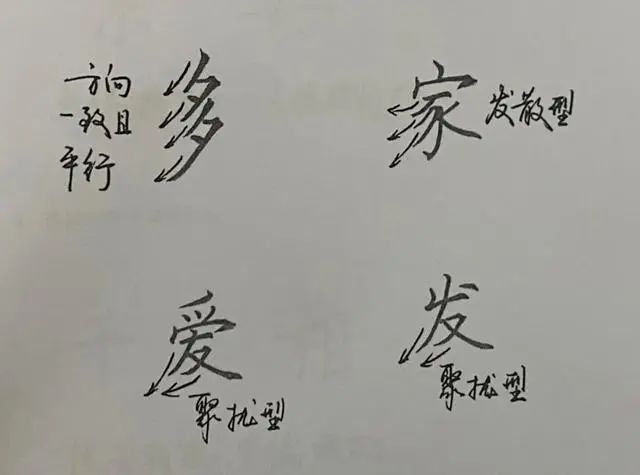

规律二

竖与竖间距相等

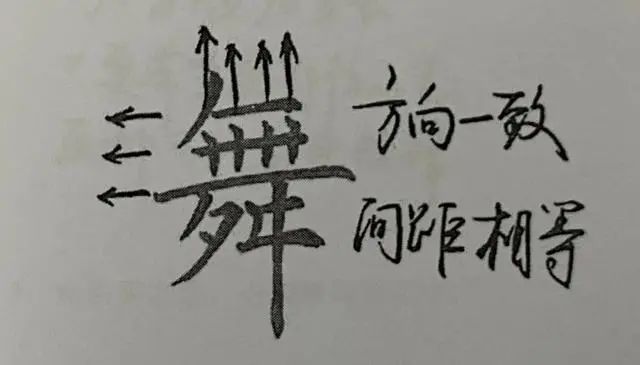

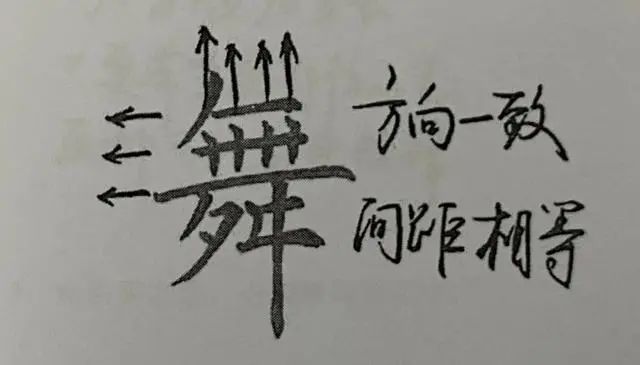

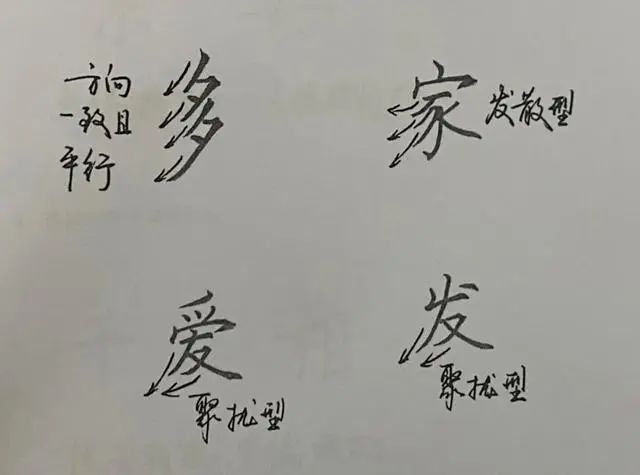

规律三

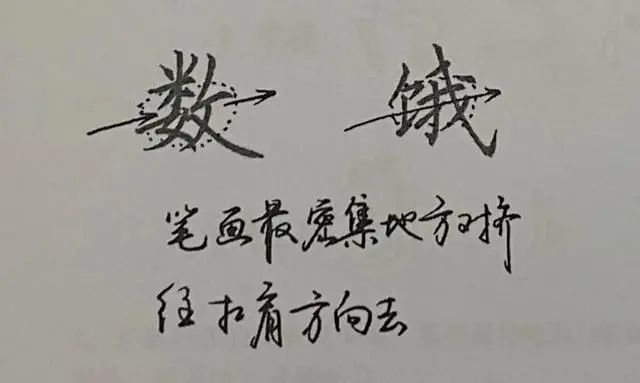

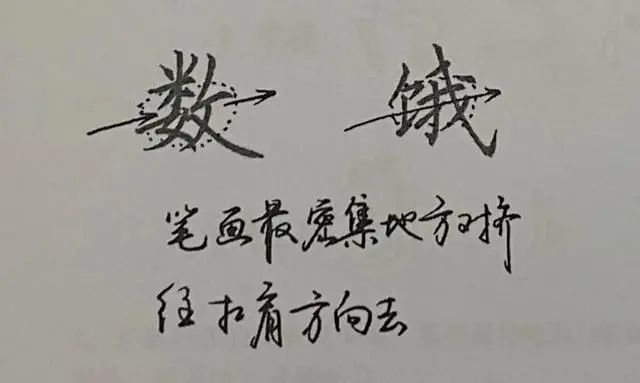

撇画方向平行关系;或者发散关系;或者聚拢关系。

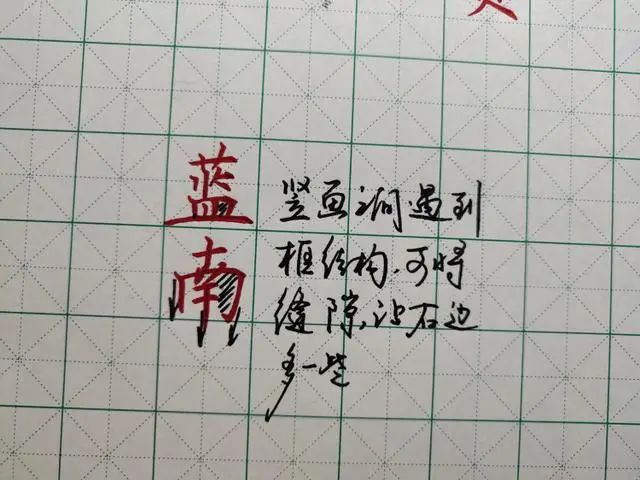

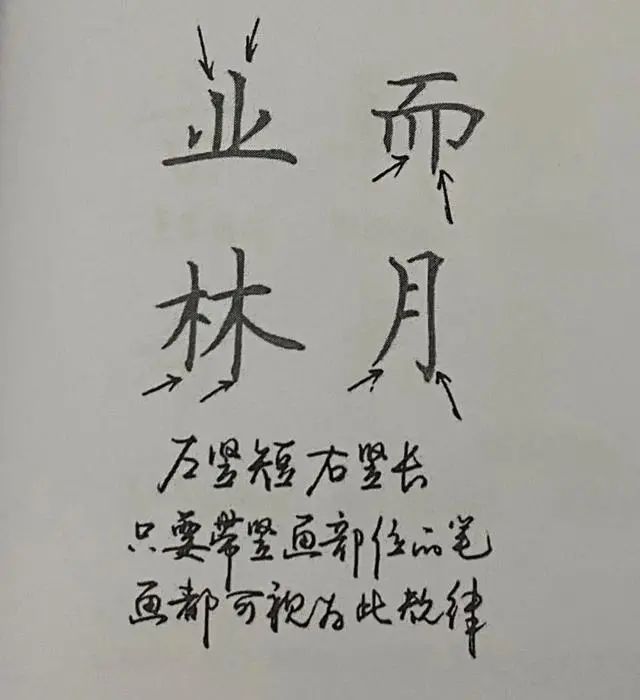

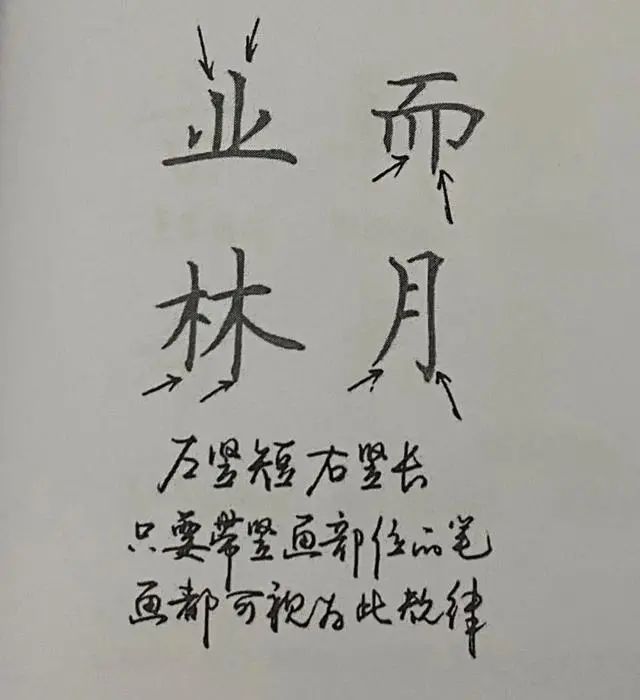

规律四

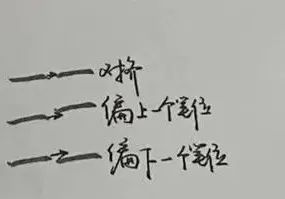

左竖短右竖长

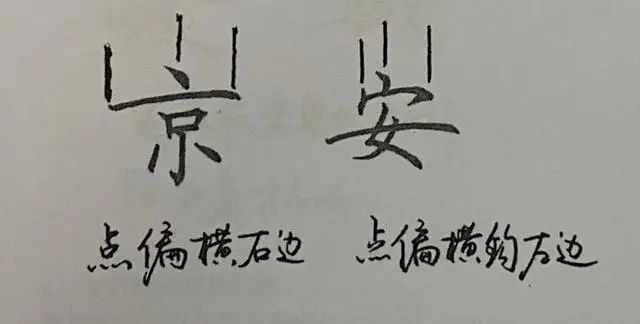

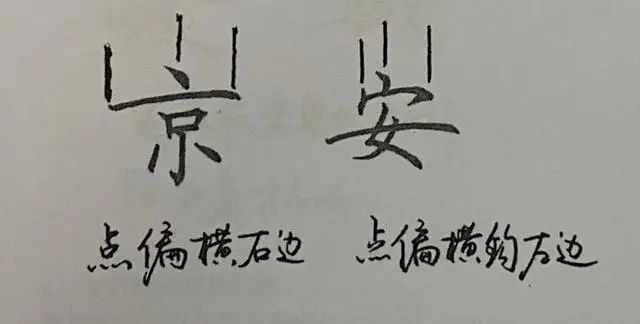

规律五

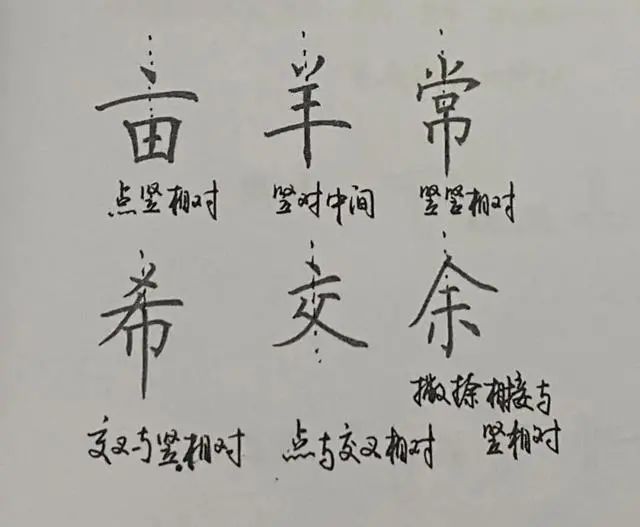

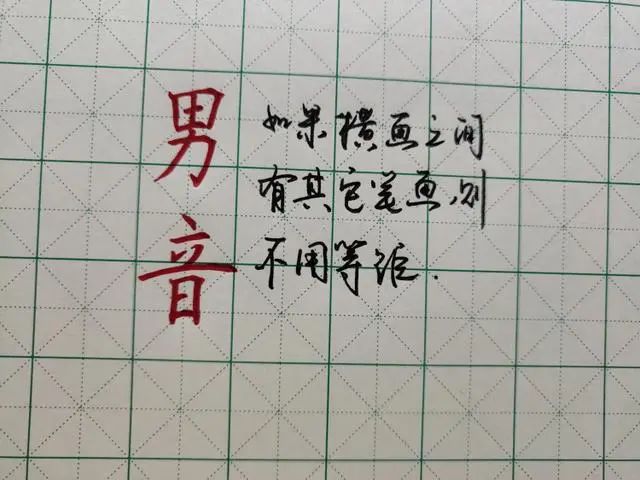

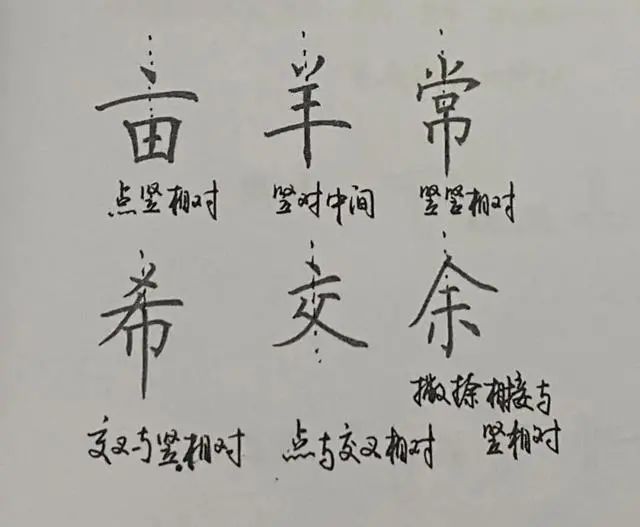

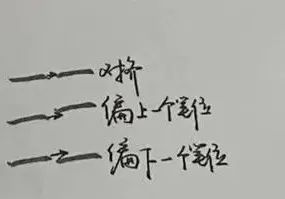

点偏横右边,点偏横钩的左边

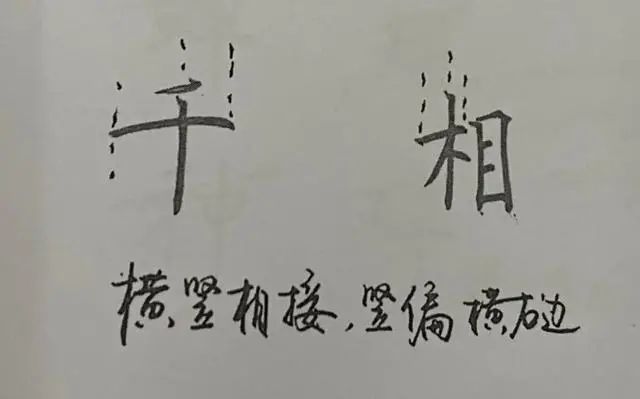

规律六

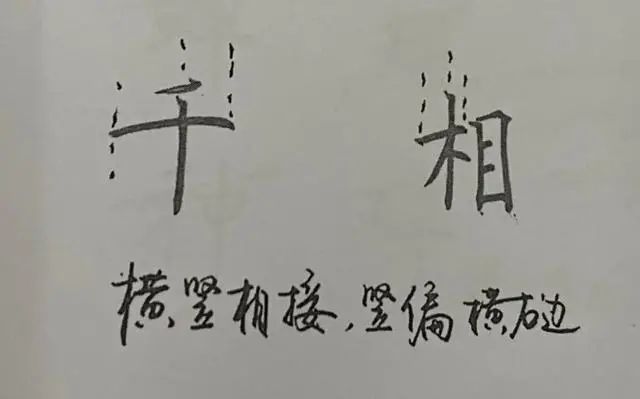

横竖相接,竖偏横右边

规律七

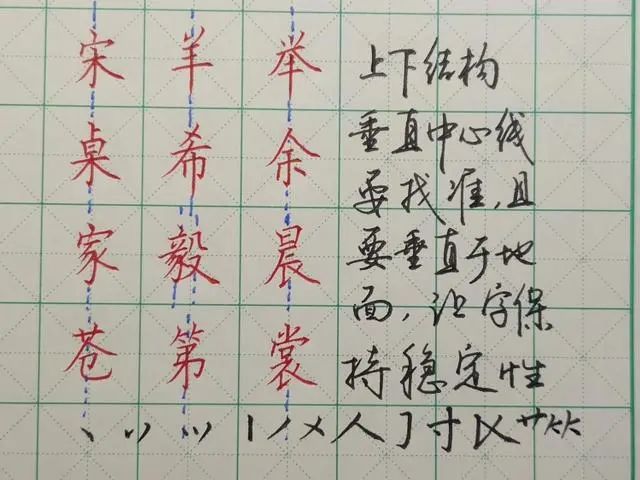

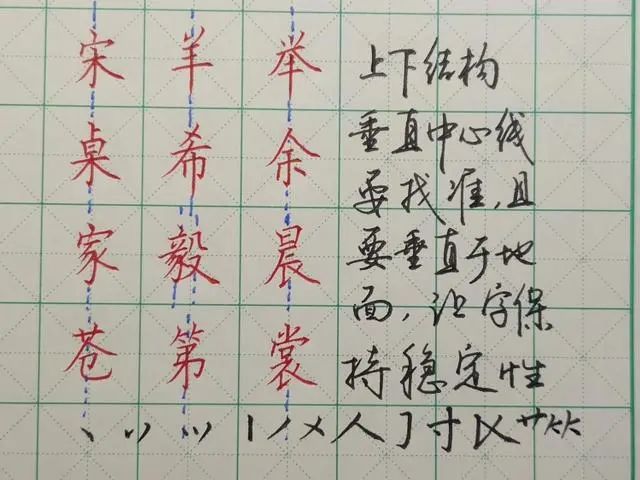

垂直中心线

规律八

横向抗肩中心线

规律九

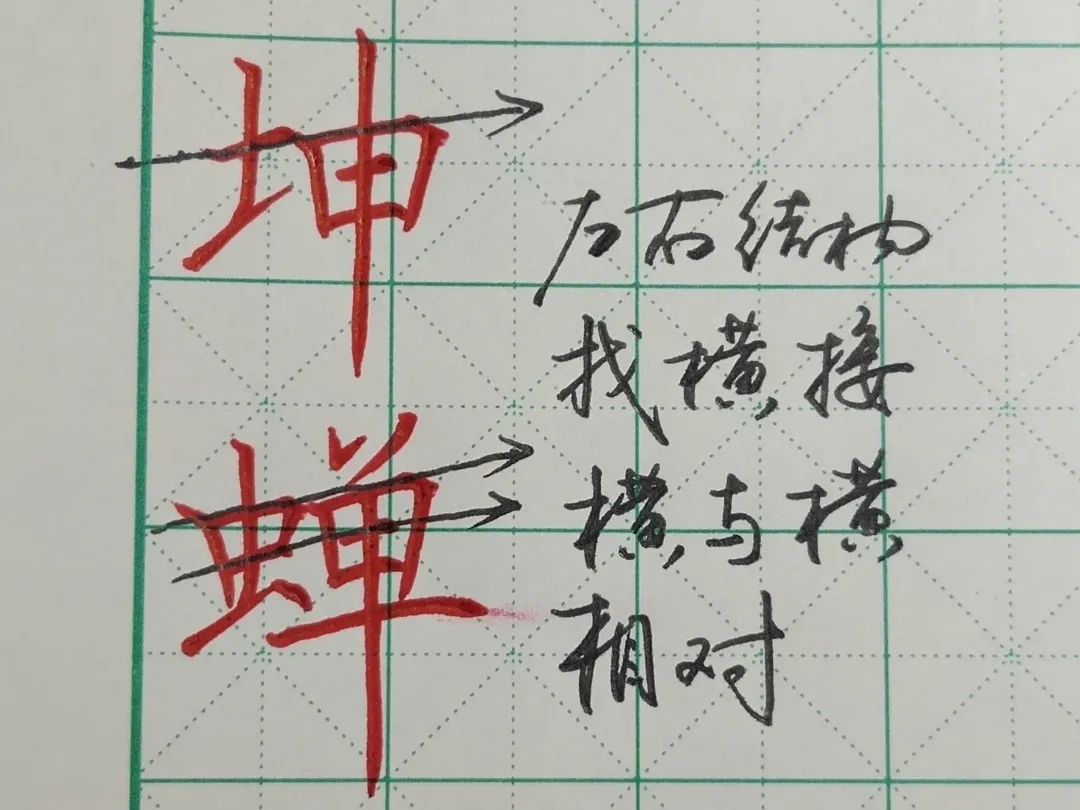

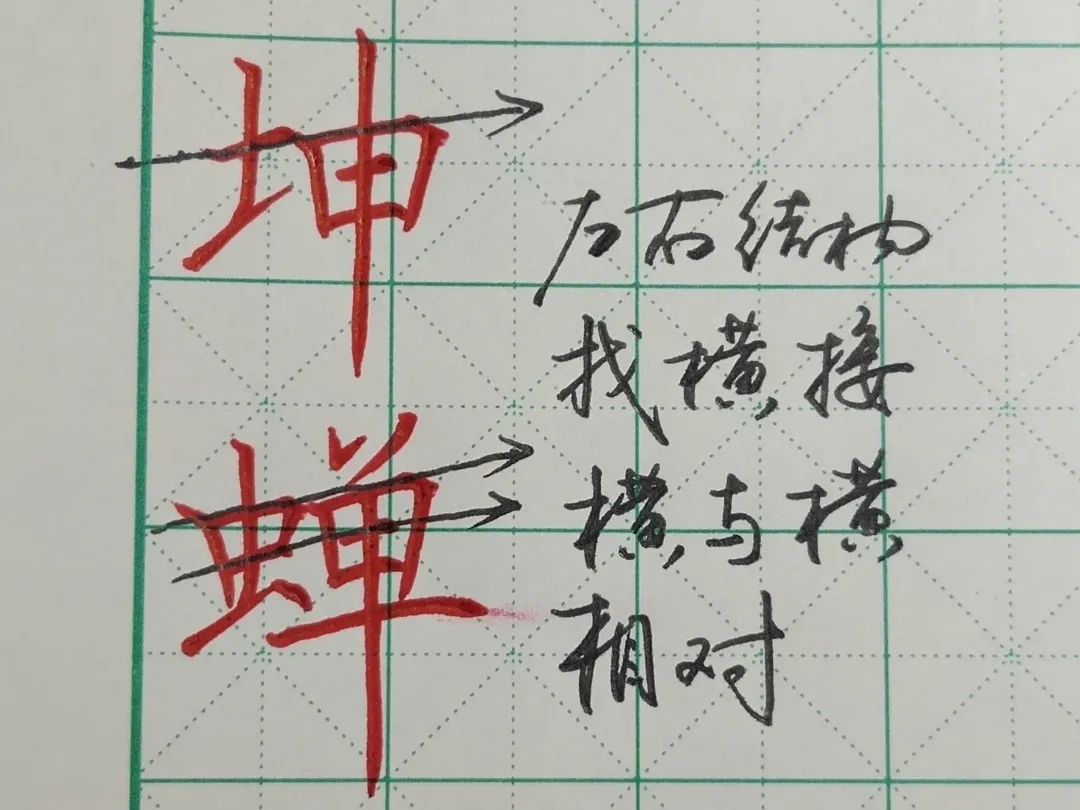

左右结构找横接笔

– THE END –

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/yK_bKH5Vbe2cXb0foiLqxg

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

规律一

横与横间距相等

规律二

竖与竖间距相等

规律三

撇画方向平行关系;或者发散关系;或者聚拢关系。

规律四

左竖短右竖长

规律五

点偏横右边,点偏横钩的左边

规律六

横竖相接,竖偏横右边

规律七

垂直中心线

规律八

横向抗肩中心线

规律九

左右结构找横接笔

– THE END –

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/yK_bKH5Vbe2cXb0foiLqxg

原创:财主家没有余粮啦

来源:财主家的余粮(ID:CaizhuFinance)

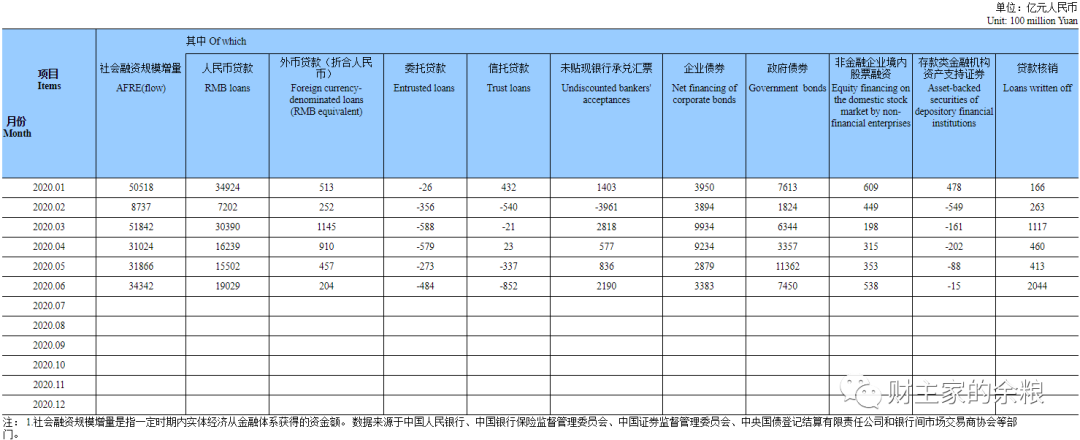

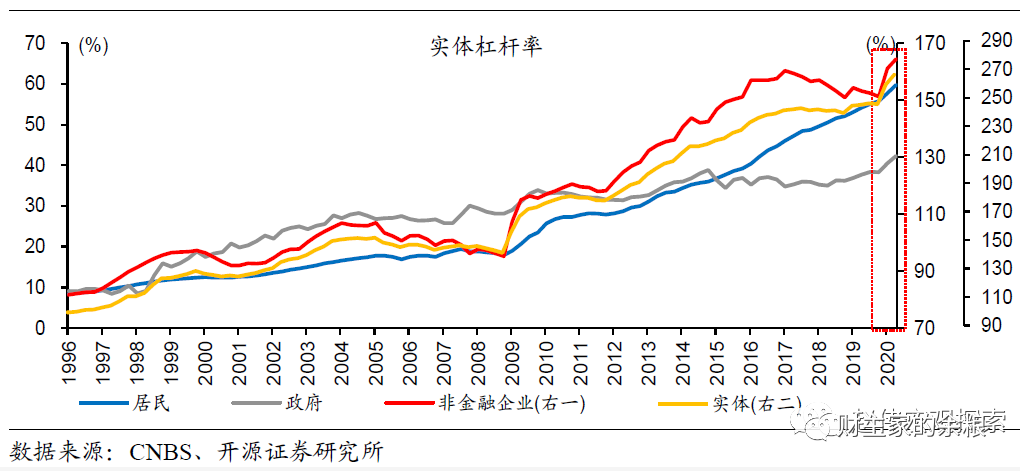

2020年1-6月份,中国社会融资增量数据为20.84万亿元,这就意味着实体经济从金融体系中得到新的信用(货币)总额为20.84万亿元,其中:

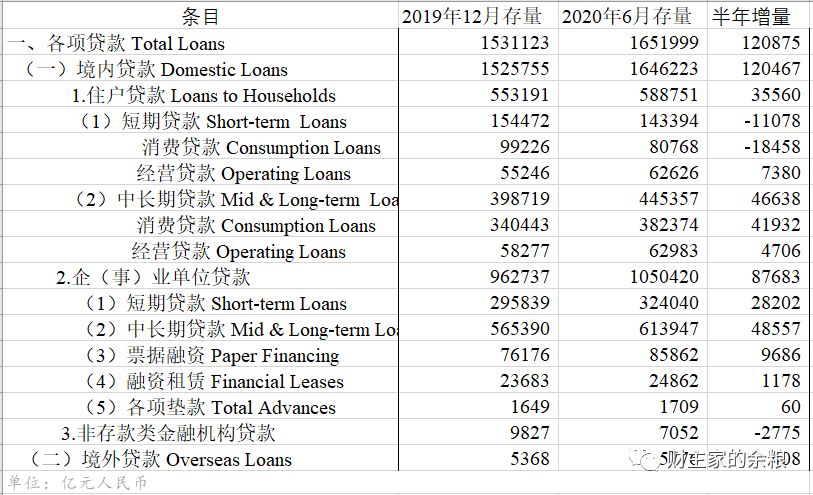

这就要用到央行另外公布的一份数据:金融机构人民币信贷收支表。

好了,总结下来,在过去半年的21万亿元的新增人民币中,谁拿走得最多?

信用货币时代,谁能最先拿到新钱(通常是以最低的利率成本得到),就相当于额外向全体居民征收了铸币税,也就在整个社会的经济竞争中占了大便宜,也相当于整个国家都在补贴这部分人(企业)。

另一方面,说一千道一万,信用货币时代的钱,最开始都是通过“借债”借出来的,所以发钱的新时代,同时也必定是债务的新时代。

相比往年,过去半年中,正是因为“各路诸侯们”都拿到了更多的新钱,所以导致了中国经济的整体债务比率大幅度抬升,而拿钱最多的部门,也是债务杠杆增加最快的部门。

永远膨胀的欲望,永远扩张的债务,永远增加的货币……

嗯,祝福我们生活于其中的每一个人,都永远好运吧!

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/0Jy9GPCvOYQgFyjK9W7TVQ

经常有读者问我:

你总说我们要多思考,可是每天的生活就那样,究竟要怎么思考,思考什么呢?

跟大家分享我上周日的一天:

读完一篇推理小说,写了一篇书评发给作者,并跟作者聊了聊写作的一些问题。

总结了对一款游戏的体验,写了几条建议发给制作组。

回答了一个问题,顺手整理了某个模型的源流,做成一页笔记。

跟合作伙伴和公司管理层开会,帮他们提了一个点子,并安排下去筹备试行。

……

这是我一天正常的工作吗?不是的。这是周末一天,在工作和阅读之外做的事情,也就是消遣。

为什么提这个呢?主要是想告诉大家:思考并不是一件很麻烦、很复杂的事情,它本来就应该是生活中的一种习惯。

就拿读小说来举例。

很多人读一篇小说,专注的是当下的感受,读完就完了。过了一段时间,也许还记得一点人物和剧情片段,也许完全忘记了。这很正常。

但其实可以更进一步:一边读,一边让自己去思考:这部小说好在哪里,为什么好?不好在哪里,可以如何改进?我从中可以学到什么,思考到什么?

比如:周日读的推理小说里,作者设计了一个伪解答,讲了一个民间传说故事,到最后一页才抛出真解答。但在行文中缺乏气氛的渲染和铺垫,导致伪解答力度不够,从而导致前面的阅读体验很一般。

于是我就结合之前看过的同类型小说,向作者提议:前面铺垫一些民俗学内容,再把文风整体压得沉重一点,让读者能够接受这个伪解答,效果或许会好得多。

这个想法有道理吗?当然不一定对,它只是我不专业的一个主观判断。但通过这种方式,这个事件可以在我的记忆里留下更深刻的痕迹 —— 不仅仅是这本书本身,还在于我所想到的这些想法。

这才是生活的痕迹。

正如我经常强调的一句话:很多时候,读一本书、一篇文章, 你从中读到了什么,其实不一定很重要,你在这个过程中想到了什么,才是最重要的。

为什么?因为你所读到、看到的事物,都是外在于你所存在的,它们并不是你的一部分;反过来,只有当你跟它们产生共鸣,你在大脑里对它们进行深入的加工,它们才跟你的生活产生了联系。

我们可以这样理解:

生命是什么?其实就是一系列的事件,在时间之流中起伏、涌动。而我们每一个人,都驾着一叶小舟,漂流在时间之流上,不断地跟这些事件碰触、发生联系。

如果仅仅停留在「感受」,那实际上是没有生活的 —— 你只是不断在「遭遇」它们,接触,丢下,离开,前往下一个地点。重复循环,直到生命尽头。

什么样才算是「生活」呢?只有当你对这些事件进行筛选,把一部分容纳到自己内部,再用它们跟新的事件互动、交换,再次容纳「新的东西」进来……如此循环往复。那些历经一路最终留在我们船上的,才构成了我们的生活。

举个例子:看完一部电影,只是停留在「喔,还不错」的程度,那也许过不久就会淡忘,只会记得「我好像看过它」。

但如果你能从中得到某种东西 —— 也许是一种启发,灵感,审美体验,抑或是一种力量,你会在某个深夜突然想到并进行反刍,会代入人物的内心世界去剖析和审视自己,会推荐和分享给朋友,甚至对它的技法进行一些思考和探讨 ——

那么,它就会成为你生活的一部分,成为你用来思考其他问题、理解其他问题的一种方式。

简而言之,就是内心世界对外在世界的映射、加工、内化和交互。

当然了,绝对的「有」和「无」是没有意义的。所有人或多或少都会有思考,只是程度和量的区别而已。

但是,当我们说一个人的生活「丰富」或者「贫瘠」时,我们指的是什么呢?很大程度上,就是指你内心世界相对于外在世界的复杂程度:是简单地复制和模拟它,还是会对其进行复杂的加工?

所以,为什么我一直强调要「独立思考」?就是因为,全盘接收外界的一切并不加以思辨,或只留下基本的感受而不加以加工,本质上,是任何机器都能够做到的事情,亦即对外界的刺激作出反应 —— 那其实就有点浪费了我们进化出来的智能和自由意志。

只有当你有选择性、主动对信息进行批判、审视、加工的时候,我们作为人类的主体性才得以体现。

所以,很多朋友会说:为什么要动脑呢?我不动脑也觉得很快乐,这不就足够了吗?

但在我看来,生活的意义是什么呢?并不仅仅是快乐,也不只是体验,而是我们作为一个主体的成长。并且,通过这种成长,能够更好地跟这个世界交互,能够干预和影响这个世界的其他主体。

这是比起单纯的「快乐」,更有意思,也更有价值的事情。

进一步,我们来看。

思考是孤立的吗?显然不是。它需要什么呢?原材料。思考的本质是大脑对信息的加工,你首先需要足够的信息,才能进行加工。获取这些信息的过程,就是学习,也叫作「输入」。

同样,当我们对信息加工处理之后,会产生一些结果,可能是灵感,可能是观点,可能是文字,也可能是行动……总而言之,我们大脑中原本杂乱的想法,会通过这个加工过程,变成一套有序的成果。这就是「输出」。

把它们组合起来,就构成了一个非常经典的框架:IPO模型 —— 输入 – 加工 – 输出(Input – Process – Output)。

(智识营的朋友一定很熟悉,这就是我给智识营九节课设定的大框架)

IPO 模型体现的是什么呢?信息的流动。如果某个环节断裂或堵塞了,信息就会阻塞。因此,一个好的系统,一定是能够良好运转 IPO 模型的系统。

近段时间,我就给自己定了一个很小的目标:努力实现 IPO 模型的流通。

什么叫「IPO 模型的流通」呢?我们可以从反面来理解。在信息的流动中,如果缺少了其中某个环节,会发生什么?

1)松鼠模式:只有输入,缺少加工和输出。

这就会造成信息的囤积。读了很多书,听了很多课,但只是把它们存进笔记里,从来不去动脑或行动。久而久之,笔记本越来越厚,但你从中真正获取到了什么,得到什么改变了吗?没有。

2)青蛙模式:只有加工和输出,缺乏输入。

这就会导向无意义的幻想,也就是「民科」。实际上,有效的思考和无效的思考,最大的区别在哪里呢?有效的思考是以思考为起点,去主动地、有针对性地获取信息,来支撑自己或者修正自己,构建自己的知识体系;

而无效的思考,是以思考为终点,停留在自己编织的逻辑里面,把自己的世界封闭起来,听不见外面的声音,从而难以成长、难以寸进。

3)金鱼模式:只有加工和输入,缺乏输出。

这就会造成生命体验的碎片化。你会感觉你的人生是由一个个碎片组合起来的,想法、灵感、计划……仿佛总是产生了就又消失,难以持续形成一个整体。

原因就在于:你没有能把这些无序的想法重构成有序的成果,并落实到行动,从而,你的体验可能会很充盈,但会缺乏真正有效的成长。

4)驴模式:只有输出,缺乏输入和加工。

这种就会导向「盲目」。如同我之前说过的:单单为了做一件事情而去做它,但却不去想「我为什么要去做」,从而,把大量的时间和精力耗费在可能毫无意义、毫无价值的事情上,像无头苍蝇一样不顾方向地折腾。

这种情形下,一旦你想清楚「我究竟想要什么」,或者开始去想这个事情,你就很容易惊觉:原来我自己之前都在浪费生命。

5)传声筒模式:只有输入和输出,缺乏加工。

这种就是最简单的了:你只是在「复读」别人的观点,没有一丝一毫自己的东西。那你的生活又在哪里呢?

一种好的生活,一定是要避开这五种模式的。

举个简单的例子:我的习惯是,学到一个知识点(I),我会去思考它跟其他知识点的联系(P),然后用自己的话把它表述出来,最好能够把它相关的前置知识也讲清楚(O),这就是一个最简单的 IPO 流程。

如果缺乏了中间这一步,只是单纯把它复述一遍,那就很容易形成孤立的碎片知识,并没有真正地掌握它。

如果缺乏了最后这一步,只是停留在大脑里,那就很容易把它忘掉 —— 毕竟,大脑是用来思考的,不是用来储存的。

而同样,当我思考它跟其他知识点的联系时,我不会停留在「想当然」的地步,而是会继续搜集资料,来验证和支撑我的猜想……否则,就很容易变成「民科」。

当然这只是一个很简单的例子,希望能帮你理解我这段时间的计划 —— 也就是保持足够的输入,足够的加工,以及足够的输出,使得这三者形成一个平衡,不囤积,也不过度。

跟大家共勉。

那么,在这个过程中,有哪些基本的思考技巧,可以帮助大脑转动起来呢?

分享一套我总结出来的思考方法,如果你依然不明白「我们应该如何思考」的话,也许能帮到你。

1. 复述:我获取到了什么信息?

无论是读书、听课,还是在工作中学习新技能、新经验,时时刻刻在内心反刍,多问问自己,让自己复述获取到的信息,是一个非常有效的办法。

一方面,它可以有效拓宽你的认知空间,强迫你调用大脑,提高记忆力;另一方面,它可以帮助你更好地统合你的生活体验,把它变成一个有序的整体。

这也是我坚持做「生活记录」二十年的原因,本质上是一样的。

2. 提炼:在这些东西里面,最核心的是什么?

经常有朋友问我,如何提高自己提炼信息的能力?实际上,这个没有什么技巧,最好的方式就是多练习。

比如:

读一部小说,问自己:它最吸引我的一个点是什么?是什么使得它跟别的作品不一样?

跟别人沟通之前,问自己:如果只能用一句话吧表达我的想法,我会说什么?

读完一篇文章,闭上眼睛思考一下:作者最核心的观点是什么?哪些东西是把它删掉也没关系的,哪些是绝对不能删掉的?

……

慢慢练习,你会发现,你对信息的敏锐度,会变得越来越高。

3. 整合:我如何从一个更高的角度去鸟瞰它?

举个例子:你读了很多小说,那是否可以去试着总结它们的共性、写法、结构?找出一些这个作者的特点,他想表达和探索的东西,或者这一类作品的常见模式。

像我闲暇时会去整理「推理小说常见诡计」,就是这么一个思路。

同样,你读了我那么多文章,那么,有哪些观念、理念是我经常强调的?支撑我这么多文章的底层原理和思维是什么?这些都是可以去思考的点。

4. 分析:它的原因可能是什么?

我有一个习惯:在日常生活中看到一个事件,或者一种现象,我会试着去把它抽象,给它建立一个模型,再去思考:这属于一种什么样的现象,它产生的原因有可能是什么?

当然,要避免自己陷入「青蛙模式」,最好是对自己的判断和猜想保持怀疑和审视,能够找资料去支撑它更好。

这可以有效地调动你的大脑,让你变得更加「聪明」。

5. 批判:我可以选择相信什么?

这就是常见的「批判性思维」和「独立思考」了。最简单的,就是多问问自己;

作者的核心论点是什么?

他的论据和逻辑是什么?

我在多大的程度上能够相信和接受它们?

实际上,批判的意思,绝不是二元对立的「对」和「错」、「真」和「假」,而是像这样:假如1是「完全不信」,5是「完全相信」,我对这个观点和结论,可以抱持多少的信任度?

绝对的相信和否定都是危险的。能够容纳更多的信念、等待去厘清和审查它们,选择性地使用自己相信的那部分、同时不排斥被推翻的可能性,才是一个人「脑力」的表现。

6. 代入:如果是我,我会怎么做?

我有一个小习惯:在生活中经常会转转念头,想一想:如果是我,我会怎么做?

比如去探访、参观一些实体店铺的时候,我会考虑:这个效果是怎么打造出来的?大概的成本是多少?如果以后我也做,会不会考虑借鉴?

又或者,跟别人交流、聊天时,聊到一个有意思的模式,我也会想一想:这个模式有没有哪个地方跟我是契合的?我可以如何把它引入进来?那些地方是我可以考虑尝试一下的?

我们经常说「产品思维」「商业思维」,其实这就是一个非常有效的,训练产品和商业思维的小技巧。分享给大家。

7. 联系:它跟什么东西可以联系起来?

这是我一直强调的一种思维方式,可以说是对我影响最大的一种思维方式。

举一个最简单的例子:读一部小说,我会一边思考:有没有别的小说,跟它采用了相似的主题和技法?它们之间的异同点是什么?它在哪些方面是出类拔萃的?

读一篇文章,我也会想:我有没有读过内容和主题类似的文章?它们之间是否能够融合、整合起来,形成一个更大的主题?

知识是有网络效应的:任何一个知识点都绝不是孤立的,它一定要跟其他的知识点联系起来,才能发挥它的价值。联系的知识点越多,它的价值也就越高。

8. 定向:对我来说,什么才是更重要的?

这个问题,也许值得你在每一天的日常生活里,不断地去思考。

我在之前的文章里提过:我们的人生,实际上就是在大量的「要我做」里面,寻找空隙去追求「我要做」 —— 那么,我的时间和精力应该用在什么东西上?

我目前所有要做的事情里面,哪些是重要的,哪些是次要的?哪些是必须全力以赴的,哪些是可以转交给别人、或者根本不做的?

很多时候,决策的本质并不在于「选择」,而是「舍弃」。懂得舍弃什么,愿意舍弃什么,是一种勇气,也是一种尤为可贵的能力。

9. 复盘:我还可以如何做得更好?

最容易获得成长的方式,就是从自己做过的事情里面获取经验和反馈。一切学到的东西,一定要落实到行动,再从行动中得到反馈,才能真正变成属于你的东西。

所以,我常常说:如何应用你从我的文章、课程里学到的内容?不要追求「一下子改变我的人生」,这当然是不可能的 —— 更有效的方式是渐变:拎出一个方法,去行动、尝试,然后进行复盘总结,问问自己:

我以前是怎么做的,现在是怎么做的?

怎么样才能使我做得更好,解决我的实际问题?

只有以实际需求为驱动力,把知识放到行动中,通过反馈和复盘不断地驱动这个循环,你才能真正获得成长。

10. 创造:我可以为别人提供什么?

当你已经有了足够的积累,建构起了自己的知识体系,那么不妨想一想:我可以通过创造一些什么东西,来更好地帮助别人,影响这个世界?

最简单的方式也许就是写作。分享你的心得、经验、思考和方法论,给予别人启发,帮助别人少走弯路。

也可以是指导,咨询,培训,抑或是分享,提议,交流……都可以。我之前提过一个简单的「5分钟给予」:哪怕你没有太多的时间精力,你也不妨每天抽出5分钟,在你熟悉和擅长的领域,去帮别人一把,给别人一点指点或反馈。

去创造,不要消费。它是你跟这个世界,真正产生联系,真正去干预世界、影响世界的关键所在。

也是我们每一个人实现生命意义、获取幸福感的最好方式。

—— 闲聊时刻 ——

希望这套「思考工具箱」,能帮你体会到思考的乐趣,不再抗拒「动脑」。: )

1)关于 IPO 模型的五种负面模式:

松鼠得名于爱囤积的习惯;

青蛙得名于「坐井观天」;

金鱼得名于「7秒记忆」;

驴得名于蒙眼推磨和胡萝卜与驴;

传声筒,顾名思义。

是不是非常好记。: )

2)你也许还记得我在前面文章写过的「贝叶斯大脑」。实际上,大脑是非常容易习惯一个模式的:你经常不动脑,大脑就会习惯不动脑,从而抗拒动脑;你经常动脑,大脑就会反过来抗拒「不动脑」。

所以别再说「我就是不想动脑」啦~

3)有朋友反馈:我周四晚发的文章,经常要到周五才能被微信推送。

所以建议大家,想第一时间看到我的文章,可以星标一下,也可以多点赞、留言、分享,训练一下算法。

这个模式确实挺烦的,看微信未来会不会改进吧。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/I3gUYdlGd79m91L9wyjxPA

“这里躺着一个沉睡的巨人,让他睡下去吧,一旦他醒来,将会震撼世界的。”

中国不是一个国家,而是一个伪装成国家的文明。 ——《文明的冲突》,亨廷顿

朕惟中国之君,自宋运既终。天命真人起于沙漠入中国为天下主。传及子孙百有余年,今运亦终。海内土疆豪杰分争,朕本淮右庶民,荷上天眷顾、祖宗之灵遂乘逐鹿之秋,致英贤于左右。于南郊定有天下之号,曰大明。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/xNjlsseIma_wcNE7l9-O8Q

大家可能平时有所耳闻,有部分患者是需要每隔一段时间去做肾透析的,一旦停止则就会有生命危险。

现代社会压力大,聚会喝酒、外出就餐也越来越频繁,很容易大鱼大肉和高蛋白摄入较多,再加上高血压、糖尿病等慢性疾病,导致出现慢性肾病的人越来越多,而且还有低龄化的趋势,连血液透析也逐渐变得年轻化。

今天,我们就来聊聊血液透析领域的绝对龙头健帆生物。

首先我们简单介绍下血液透析的市场情况。

根据2012年发表在《柳叶刀》杂志上的首个全国性慢性肾病横断面调查显示,不同地区间的慢性肾病患病率差异较大,总患病率为10.8%,因此预计全国慢性肾病患者约1.4亿人。

而慢性肾病是不可治愈的疾病,不断发展将演变为终末期肾病即尿毒症(ESRD),导致水电解质及代谢废物蓄积在患者体内,需进行血液净化治疗。

截至2018年,我国血液透析患者约58万人,相较于2017年新增12.5万人。根据行业调研数据,估计我国实际尿毒症患者人数已接近300万人,且未来3-5年可能以15%左右的年复合增速持续增长。

所以,随着我国老龄化进程的推进以及糖尿病、高血压等慢病人群的扩大,我国血透市场快速扩容的趋势已较为明显。

从市场规模角度,以2018年我国血液透析患者约58万人来计算,假设每名患者平均每年的治疗费用在8.5万元左右,则我国血液透析市场的存量规模近500亿元,每年的增量市场也在近百亿规模。

血液净化技术已成为疑难危重疾病的重要解决方案,包括血液透析(HD)、血液灌流(HP)、血液滤过(HF)、血浆置换(PE)、免疫吸附(IA)等多种治疗模式。目前组合型人工肾(血液透析+血液灌流)为血液净化最主流应用之一,而且已被大量临床证实尿毒症清除率最优。

不同血液净化方式对尿毒症毒素的清除率为:血液透析+血液灌流>血液透析滤过>血液滤过>血液透析,至于其中具体的技术细节、技术优势等,一是由于篇幅受限老裘就不在这里展开了,再者由老裘来讲述的话可能也是班门弄斧,我们就不纠结于此了。

我们主要看看健帆生物的技术特色。

在很早起,国内主要是利用全血进行灌流,但这种方式存在吸附材料生物相容性较差、对血液有形成分(血小板为主)存在破坏等情况,容易产生相应并发症。

后来,以健帆生物为首的国内公司逐渐攻克这一痛点,在血液灌流器采用了中性大孔树脂作为吸附材料,其核心材料技术有效提升了吸附载体的生物相容性能,为广泛应用全血灌流技术提供了安全有效的技术保障。

血液灌流相比其它血液净化技术拥有多方优势:比如可以直接在透析机上使用,无需专属灌流设备及血浆分离器,操作简单,易于在医院培训普及;再比如血液灌流相比其它大多净化技术价格更低,具备高性价比优势。

并且,血液灌流器不仅仅可以被用于尿毒症,还可以被用于全身炎症反应综合征、多器官功能障碍综合征、皮肤病、高脂血症、黄疸等肝性脑病、戒毒等多个领域的治疗。

至于健帆产品的行业地位,这里老裘引用一下公司的年报:

“血液灌流技术是新兴的医疗手段,尚处于行业发展的初期阶段。目前国内从事血液灌流器产品生产的公司数量有限、且规模较小,公司的产品处于行业主导地位。由于公开披露的权威研究数据有限,因此尚不能取得公司主要产品市场占有率数据,但公司在经营过程中尚未发现能够对公司产品产生明显竞争压力的产品。”

相信行业地位已经很明显了,并且根据我们的调研,健帆生物的市占率至少是在80%以上。

在国内,公司是国家高新技术企业,“高性能血液净化医用吸附树脂的创制”项目曾获“2009年国家科技进步二等奖”,承担两项“国家重点新产品项目”、三项“国家级火炬计划项目”;被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”,是全国首批、广东省第二家通过医疗器械GMP检查的企业,承担了多项国家级及省级科技及产业化项目。

在国外,公司也持续关注新的利润增长点,目前完成了对50个国家的销售,并且公司产品在越南、伊朗、土耳其、德国、泰国、拉脱维亚等国家纳入了医保。

2019年5月,公司还成功举办了第一届健帆血液吸附国际高峰论坛,这是首次以中国原研原创的血液吸附技术为研讨核心的国际性高峰论坛。论坛吸引了包括中国工程院院士陈香美,意大利维琴察San Bortolo医院维琴察国际肾病研究院院长及创始人Claudio Ronco教授等来自14个国家的400多名专家齐聚珠海,聚焦血液吸附技术应用开展多元交流。

介绍完公司“拳头”产品以及技术地位后,我们再看下公司的报表。

从业绩增长来看,公司2019年实现营收14.3亿元,连续第二年同比增长超过40%,实现归母净利润5.7亿元,同比增长42%,连续第三年同比增长40%以上。

从业务分类来看,血液灌流器产品收入拆分如下图所示。公司2019年灌流器产品实现收入12.98亿元,同比增长40.35%,其中肾病产品HA130收入9.68亿元,占比74.6%,贡献主要业绩。

从盈利能力来看,由于公司是行业老大,盈利能力也是毋庸置疑的,2019年毛利率高达86%,且每年都在缓慢提升中,净利率为39%,今年一季度更是高达48%。

顺便聊一下,既然公司有这么高的增长率,同时在业内又没有明显的竞争对手,有朋友会担心公司产能能否跟上?大家可以放心,公司其实早有安排了。

第一是珠海健帆园扩建项目,于2019年3月开工,2019年年底完工,血液灌流器产能达到500万支/年,可实现年产值30亿元,相比公司2019年的收入水平,仍有至少翻番的空间,产能中短期不会存在瓶颈;第二个湖北黄冈项目,于2019年2月开工,今年1月完工;第三个天津项目,目前也按计划推进中。

所以,从产能部署角度看,公司对自己未来的目标是明确和清晰的。

从销售能力来看,截至2019年底,公司销售人员已超过900人,超过了总员工数的一半。在尿毒症领域,公司产品已覆盖全国超过4900家大中型医院。在肝病领域,目前产品已覆盖700余家三级医院。

从研发能力来看,公司2019年研发投入为6800万元,占公司营业总收入的4.78%,占比虽不高,但金额同比增长48.36%。公司及控股子公司共拥有授权专利190项,其中发明专利41项(包括1项美国授权专利)。未来公司将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。

从现金流量来看,公司2019年经营活动现金流量净额为5.84亿元,同比增长51.92%,并且上市以来现金收入比都大于100%,现金流情况良好。截至2019年底,公司账上货币资金12.72亿元,现金流相对充沛。

从激励机制来看,公司对外形势一片大好,那一定也是要给一起奋斗的员工带来福利的。

公司上市至今共实施4次股权/期权激励,累计覆盖员工近800人(接近一半了)。在最新一次股权激励中的业绩考核指标为:以2019年公司营业收入为基数,2020/2021/2022年营业收入增速不低于30%/75%/140%,换算过来即同比不低于30%/35%/37%;且以2019年扣非归母净利润为基数,2020/2021/2022年扣非归母净利润增长率不低于30%/65%/110%,即同比不低于30%/27%/27%。

一般来说,收入的增速还是可以努力的,但同时又要实现扣非后净利润的增速,这个难度就相对大了。所以,从公司激励计划中,我们也不难看出公司对未来很有信心。

最后关于公司的估值问题,我们简单就聊几句吧。

其实也比较明显了,保守点估计,就直接根据公司的激励计划增速进行折现即可;当然也可以激进一些,看好透析市场的渗透率和公司产品未来发展空间,用较为激进的方式进行估值。

如果折中计算一下,那公司2020年归母净利润增速可能在35%-40%左右,毕竟公司今年一季度没有受疫情影响而增速下降,依然保持了40%以上的增长,这点还是非常难得的。

好了,今天就先到这里了。这篇文章给大家介绍了血液透析领域以及龙头健帆生物,希望能给大家带来一些收获,喜欢老裘团队的也可以点击右下角“在看”支持一下哦,谢谢大家!

本文内容仅供参考,不作为任何投资建议;

股市有风险,投资需谨慎。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/NfnnRQPWT6k4QpoYyOfZgQ