“吃苦耐劳”从不是一种美德,而只是一种无奈与被PUA。

关于天门山四人相约跳崖的事件,昨天已经写过《乐观是一种道德责任》一文,从感性上做了一点规劝,今天想再写一篇文字,从理性角度略微分析一下,这起案子到底意味着什么。

从目前报道的综合梳理看,我得知这四位相约跳崖者的身份是这样的:

彭某,男,河北人,家庭经济条件不好,当地村民说其家庭是村里最穷的那几户之一。

张某,男,福建人,家中独子,今年23岁(四名跳崖者中最年轻),初中毕业后到广东打工。

陈某,女,四川人,家境普通,家中除父母以外,还有一个兄弟,一家四口,其生前性格很开朗,而陈某男朋友的姐姐也证实,印象中陈某是个很好的女生。

刘某,男,河南人,今年34岁(四位跳崖者中最年长),有一个十三岁孩子跟妈妈生活。父母身体不好,常年吃药,经常给家里生活费。

可以看出,这四位跳崖者的籍贯不同、性格不同、各自经历也不尽相同,可能唯一的共同点,就在于他们共同遭遇了同一种命运的折磨:贫穷。

是的,沉重的生活压力和看不到希望的未来,让他们感觉到贫穷将是一条延绵在他们人生路途上看不到尽头的苦行路,在这条路上他们感觉自己走的实在太累了,于是决定相约在美丽的天门山自杀,结束这场漫无止境的苦行。

但单以“受不了穷”去解释天门山相约自杀案,却也存在一个疑点——贫穷作为一种曾经中国人普遍具有的特质,不是骤然降临到这片土地上的。

我昨天的文章后面还有读者留言:小西,你说你们这一代人忍受不了贫穷和空间小,可你想想你们父母那一辈人其实活的更辛苦啊!中国人祖祖辈辈不都这么过来的么?

这个问题,有点接近前几年引发热议的“农二代”问题。很多社会调查者发现的,曾经给中国经济发展提供最大劳动力供给的农民工群体正在陷入枯竭,与一代农民工吃苦耐劳不同,二代、三代农民工们不约而同的出现了“躺平”、少工作、不结婚、不生育、赚钱欲望低等现象。“三和大神”等新闻,其实就是这种“农二代”现象的衍生品。

而天门山四人相约跳崖的事件则警示这个社会,受不了贫穷折磨的年轻人、“农二代”、“穷二代”们,可不仅会“躺平”,而且可能会自杀。

这就需要提供一个解释,为什么中国人曾经最鲜明的“美德”——吃苦耐劳,为了偏偏到了这一代,突然没了?

曾写作《乡土中国》一书的费孝通先生,在总结中国传统的农业乡村社会时,曾提出过一个词汇:他说传统中国农村一直是一种“匮乏经济”。

这种匮乏经济从本质上讲,是农业生产模式不可调和人地矛盾造成的——由于可开垦的土地一共就那么多,而人口总在不断增加,所以中国在清末最终形成了一种人多地少的“过密”状态。在这种“过密”状态下,农民们被迫进行一种“零和游戏”:你的地多了,我的地就少了,你成了地主、那我就得是佃农。那我们之间的关系,必然就是你死我活。

所以农村社会给个体的发展空间是相当有限的,于是就会广泛存在“闲汉”、“懒汉”、甚至觉得自己“穷命一条”、活着没啥指望、随时准备死的“赖汉”。而大多农民在农闲时也会呈现出慵懒的状态,聊天、打牌、晒太阳。

但你用心分析一下,会发现他们的这种懒散、绝望,是“非不为也,实不能也”——土地就那么多,地里能长出的财富就那么多,就是这么匮乏,你能咋办?

贫穷在这种“匮乏经济”社会中,是一种不得不忍受的命运。

以这个角度去观察最近四十年来中国的改革开放和农民工进城潮,就会意识到这场变革是多么的深刻而伟大——它改变了中国农业社会几千年来不得不遵循的“匮乏经济”,打破了这个生存死局。

与农业必须依靠土地不同,工商业可以单纯依靠协作来创造财富。于是传统农民们惊奇的发现,他们的“余力”有处使了。只要进城务工,再苦再累,干一天的活儿就能有一天的收入。这对曾不得不忍受穷日子的“农一代”们来说,有着无与伦比的诱惑力。

我当年做记者时,曾经系统的采访过一些最早进城务工的农一代,发现支撑他们忍受艰辛、在城里拼命苦干的最重要原因,说来说去,无非一句话:“不想再受那种穷了。”

我当时有点不理解:这些农一代在城里日子过的也很穷,那他们所惧怕的“那种穷”又是“哪种穷”呢?

后来明白了,就是费孝通所说的有力无处使、贫穷不可改变的“匮乏经济”。

而这些苦难与痛楚的经历、让家庭成员能更好地生存,构成了这批人拼命干活的重要动力。

而明晰了这一点,再反观“农二代”“穷二代”们现在所处的困境,就能理解他们为什么在吃苦上“不及乃父”——那种发展空间有限,有力气也无从改变自己贫穷状态,正重新降临在他们的生活中。

看看三联生活周刊写这四个自杀者的报道,你就能感觉到他们就生活在这种苦境当中。前两天看到一个新闻,说广州的外卖送餐员居然史无前例的招满了,这其实是一个警示,说明在没有新的工商业模式被创造出来的大背景下,城市里的“可耕地”(工作岗位)也几乎被开垦用尽了。还有大量的“孔乙己”被要求脱下长衫,加入到基层劳动中去。那问题就来了——那些本就处在基层的骆驼祥子、“农二代”、“贫二代”们该怎么办呢?

中国人,尤其是中国农民“吃苦耐劳”,这在过去四十年中似乎是一个常识。但我们不应该忘记费孝通的提醒:这种“常识”也是要论经济环境的。

在一个有足够的空间发展,有一份力气挣一分钱的“充裕经济”中,农一代们可以发挥他们吃苦耐劳的本性,可是如果社会重新陷入“匮乏经济”的循环,传统农业社会那种状态就有可能重临,而在那种社会里,有力无处使的“闲汉”“懒汉”“赖汉”,也曾是传统中国农民的常态。

千万不要以为中国的底层穷人只有“吃苦耐劳”这一种性格,他们展现其性格的哪一面,是环境决定的。

还有另一种变革正在发生,而它更深一些:底层中国人为之吃苦耐劳的那个“信仰”,正在消失。

马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义》一书中有一句名言:“人是一种悬挂在意义之网上的动物。”

韦伯说这句话,是为了解释新教徒为什么更容易发展资本主义:从近代宗教改革以后,欧洲就崛起了这样一批新教徒,他们拼命地工作、攒钱,却又死守着这些财产、不肯花钱,平素异常节俭的度日,宛如苦行僧。最终,他们积累的万贯家财成为了实现工业化大生产的“资本”。

以外人的眼光去看新教徒的这种“能挣不花”的行为,是有点匪夷所思的,劳动挣钱,积累财富本来就是为了享受么。只挣钱不花钱,这辈子活的有什么意思呢?

但韦伯解释说:这样做有意义,因为“人是一种悬挂在意义之网上的动物”,新教徒们悬挂的那张“意义之网”就是他们的信仰,他们的新教伦理。

新教伦理要求这些教徒必须努力工作、赚钱,通过积累财富证明自己的成功。而同时又需恪守节俭的生活,证明自己是“上帝的选民”。他们的人生就为了这个意义之网而动,所以他们觉得自己获得挺有意思。

以韦伯的这个观点去审视传统中国人,你会发现我们的父祖辈其实就是“中国式新教徒”,他们也吃苦耐劳、能挣不花,只不过悬挂他们的“意义之网”有所不同——它名叫“家族”(或者说“家庭”)。

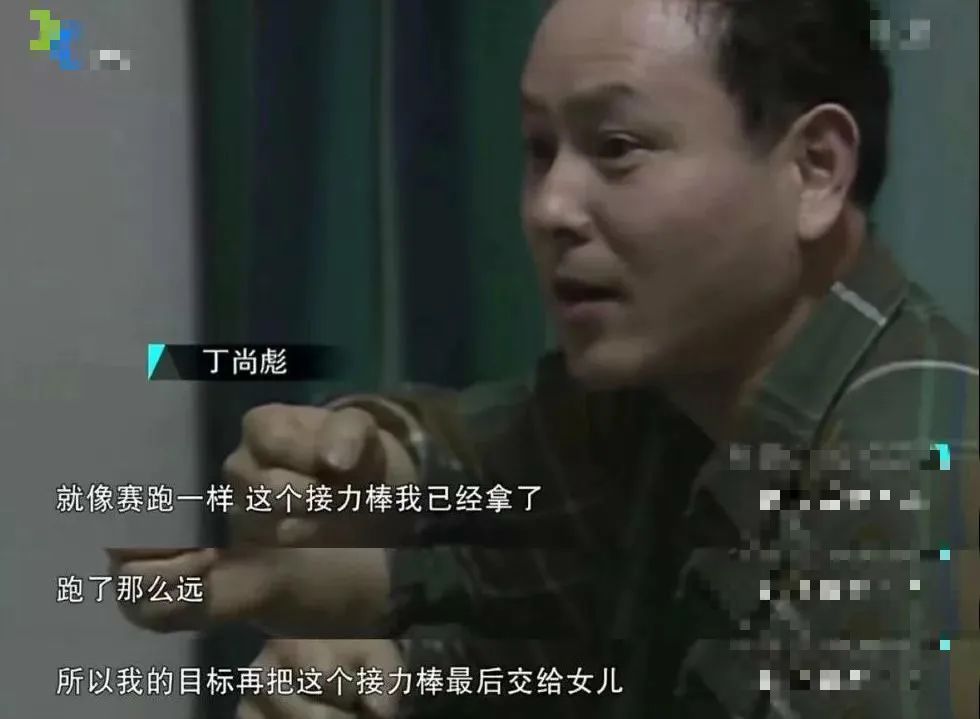

有一部曾经在日本引发大热的中国纪录片,叫《含泪活着》,讲述一个中国男人告别妻女、远渡重洋到日本去打黑工,每天做三份工作,一天工作十几个小时,却住着最破的房子、过最节俭的生活,把维持基本日用之外的所有工资都寄回家里去。这个男人这样在日本一干就是十几年。而他这样做的目的,其实就是为了女儿、为了他的那个家。

“含泪活着”的丁尚彪,是个非常典型的“中国版新教徒”。

是的,太多传统中国人就是这样悬挂在那个名为“家庭”的意义之网上的,他们的社会意义和生命意义都依托于家族或宗族的延续——换句话说,也就是为家人而活,而不为自己而活着。

“为家人,含泪也要活着”。这构成了传统中国人的终极关怀和一种准宗教信仰。

更有意思的是,这种生存模式不仅具有“内向性”,还具有“外向性”——如前文所言,传统中国的农村社会是“过密”且“零和”的,这导致邻里亲戚对你家庭的兴衰、人员和财产变动都特别的敏感。中国农村逢年过节的保留节目就是七大姑八大姨都来问你在外面工作怎么样、挣多少钱、娶媳妇找老公没有,就是这种敏感的代表。

一个传统外出务工者在外面吃再多的苦、受再多的累,只要过年回家时,能在乡亲面前展现自己“抖起来”的那一面,显示自己有身份、有地位。传统村庄社会就能给予他们尊严回馈,以弥补他的辛劳。

所以中国人特别推崇过年过回家。

这张名曰家庭、家族、宗族的意义之网,给上一代“吃苦耐劳”的中国人不竭的奋斗能量,甚至我们可以说整个中国的奇迹式繁荣,就悬挂在它之上。

但问题就在于,这些吃苦耐劳的农一代外出务工者,这些“中国版新教徒”们,既是这张意义之网的能量发挥者,却又是它的掘墓人。

随着大量外来务工者离开村庄,来到城市,乡村家庭的意义之网在过去这些年中恰恰是解体最严重的,甚至甚至很多村庄的亲属、邻里关系因为外出务工造成的“空巢化”,其崩解的比城市还要严重。

于是“农二代”既没有那么强的家庭联系,也不再以这种家庭联系的利益为自己最高行动指针。于是他们成为了从意义之网上掉落的“飘零者”。他们不再属于那个传统的家庭、家族,不再为家庭、家族而活。为自己而活着,又实在太辛苦,他们找不到“含泪活着”的意义。找不到把自己悬挂上去的“意义之网”。于是“躺平”、乃至轻生,就成为了很多人的选择。

我就认识这样的农村出来的青年,他们没有躺平、努力工作,人也很善良,但却是比我还前卫的“不婚不育族”。我曾问一位这样的姑娘,你为什么要这样呢?她给讲了一段她小时候吃苦的经历:因为家里穷,学校寄宿出不起自己的床铺,不得不跟同学“蹭床睡”,半夜被挤下来也不敢抱怨,只能在地上忍了一宿。因为家里穷,有一次带到学校的饭菜没吃,回家已经馊掉了,父母却因为心疼粮食,硬逼着她把馊了的饭菜吃掉……

她讲述了这些故事之后,我有点理解她不婚不育的想法了——一个忍受了这么多穷困苦难的人,对活着有一种本能的惧怕,不想再受下一代的牵累、让下一代也吃这种苦,把自己的悬挂到那个名为家庭的“意义之网”上,这是可以理解的。

而讲到此处,我们再回看那跳崖的四人,就会发现他们还有一个共同的特点:都未婚或者已经离异。

而这样的“穷二代”,正在变得越来越多。比如去年曾经引起轰动的自杀少年刘学州,身上就有这种气质——他是从家庭这张意义之网上掉落的人。

是的,越来越多的青年(尤其是农村青年、贫困青年),正在从传统家庭的意义之网上掉落。所以他们不再像父辈那样“皮实”,不再愿意为家族、家庭“含泪活着”。他们想为自己活着。

而如果贫穷和痛苦让他们实在无法忍受,他们就宁可去死。

综上两点,我们基本可以得到断言——“吃苦耐劳”作为一种民族性格,很可能将在可预见的未来在中国退场。下一代中国青年从整体风貌上不会再像上一代人那样任劳任怨、只吃苦而不求享乐了,他们将对劳作、对回报和对发展空间更加敏感。

而这种民族性的改变很可能将是永久的,因为中国这几十年农民工进城的浪潮,已经彻底改变了我们的乡村。

这件事的意义非常重大。

众所周知,劳动力资源充沛,且特别吃苦耐劳,一直是中国维持经济高速发展的一个重大优势。有人甚至戏称其为“人矿”。如果这个比喻是恰当的,那么中国人不再那么“吃苦耐劳”,再配合上出生率的减少,四舍五入,几乎相当于“人矿”枯竭了。我们正在丧失曾赖以为系的最大发展优势。

你可以想象一下沙特如果没了石油,俄罗斯没了石油,美国没了尖端科技优势,瑙鲁没了鸟粪,阿根廷潘帕斯草原不长草了……大约会是个什么状态,这是一个前所未有的发展逆境。

但基于此,难道我们就应该呼吁新一代中国青年,尤其是基层“贫二代”,向他们的父辈学习,继续“吃苦耐劳”么?

并不!

有句话我憋在心里,一直没有机会说。那就是我总疑心,吃苦耐劳根本不能算一种传统美德。

就如同费孝通所指出的,能够忍耐贫穷而艰辛的生活,那是中国人在“匮乏经济”下不得不忍受的一种现实。只是因为不接受这个现实的人都死掉了,才给了一种大家都接受这个现实,甚至生活就应该这样的假象。

但这种不幸,本应已经随着近代工商业文明的勃兴而终结了。小罗斯福总统提出的人所应享有的四大自由中,之所以有“免于贫困的自由”,就是因为在这个增量世界中,不应再有人明明愿意用劳动改变自己的贫困却不得。

所以贫困不值得被赞颂,苦难不值得被赞颂。一个人若能耐劳,他就不应当忍受贫困之苦。上一代中国人用“匮乏经济”时代留下的“吃苦耐劳”在“充裕时代”中工作,创造了中国经济的奇迹。但我们不应当认为这种“吃苦耐劳”就是理所当然的。这种旧时代的“美德”一定会随着经济的发展而瓦解。

而我们社会所需要寻找的,是一个能让从传统家庭“意义之网”上脱离出来的年轻人重新挂上去,让他们为之活着(哪怕不是“含泪活着”)的新“意义之网”。

从这个角度讲,我们也应该更多的去开眼看世界,因为这一代中国年轻人所经历的这种“无意义”,恰恰是很多发达国家曾经经历过的,他们对这个问题做的解答(哪怕是经常被批判的“个人自由主义”)虽然并不完美,但也好歹是一张现代的“意义之网”,可以供年轻人悬挂他们的人生。

比如,你可以看看《阿甘正传》,这个故事的行进动机,

就是如羽毛般飘零的主人公在寻找悬挂他人生的那个意义。

同时,更要让那些在贫苦中挣扎的年轻人看到改变他们生活的希望,在这一点上,我想没有什么比一个活跃而繁荣的自由市场,一个开放而充满无限可能的流动社会更完美的答案了。

请实现它。

总而言之,“吃苦耐劳”的性格,也许很快将从我们的民族清单上抹去。

它曾给我们带来极大的发展优势,但请不要怀念它。

苦难和劳作从不值得美化,它只会给人带来心伤。

所以“吃苦耐劳”并不美好,更不理所当然——没有任何人应该甘受穷困,却只劳作不抱怨的。这不公平。

对新一代年轻人,给他们呼疼的权利,给他们躺平的自由,给他们一个理由,让他们带着微笑与希望,而不是再像父辈们一样含着眼泪的——活下去。

全文完

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/AACSeG6aYmB5DK_I_432Vg