转自:https://mp.weixin.qq.com/s/PdyVcut4eSfCppgy8F3jtw

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/PdyVcut4eSfCppgy8F3jtw

参考资料:

[1]. 方方日记,《高科技作起恶来,一点不比瘟疫弱》,2020.1.25

[2]. 方方日记,《我们没有口罩了》,2020.1.27

[3]. 方方日记,《病毒是不会介意谁是平民谁是领导的》,2020.1.28

[4]. 方方日记,《时代的一粒灰,落在个人头上就是一座山》,2020.2.2

[5]. 方方日记,《我们都在为这场人祸付出代价》, 2020.2.5

[6]. 方方日记,《在沉沉的暗夜,李文亮就是这一束光》,2020.2.7

[7]. 方方日记,《死亡的幽灵,依然在武汉徘徊》,2020.2.19

[8]. 方方日记,《检验你的只有一条,就是你对弱势人群的态度》,2020.2.24

[9]. 方方日记,《让后人知道,武汉人经历过什么》,2020.3.2

[10]. 方方日记,《引咎辞职,从中心医院的书记和院长开始》,2020.3.9

[11]. 方方日记,《下一个吹哨人,该轮到谁?》,2020.3.14

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/rhA-OBX_H92CC08S1ApQjQ

来源:文子稻

ID:wenzidao666(本文不代表金融纵横谈立场)

作者简介:文子稻,前报社媒体人,文章视角刁钻,文笔犀利,剖析真相。个人微信公众号:文子稻(ID:wenzidao666)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/durvWmGZCqeK0J9ogmAbcQ

鲍里斯的病情发展,可能是英国防疫漏洞的实证。

英国时间4月6日晚19时,英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)因新冠肺炎病情恶化,被转入伦敦圣托马斯医院重症监护室(ICU)。

这距离他“预防性入院检查”,不到24小时。

《泰晤士报》指出,鲍里斯抵达医院时,院方向其提供氧气、辅助呼吸。但首相府否认这一消息,并称鲍里斯意识清醒,“为防止其病情恶化可能会用到呼吸机,作为预防措施,将其转至重症监护。鲍里斯将继续在ICU内接受工作简报。”

英国广播公司(BBC)称,有理由认为,鲍里斯的病情“比他或官员们准备承认的,要严重得多”。“ICU是照料病情最危重患者的地方。这足以说明一切。”

在上述消息被国内外媒体广泛关注的同时,英国累计确诊52279例,死亡5373例,病死率达10.9%。

“鲍里斯的病情发展,可能是英国防疫漏洞的实证。”BBC指出。

确诊感染后,鲍里斯居家隔离,通过网络接受工作简报。/GETTY

英媒推测:鲍里斯病情不乐观

3月27日,鲍里斯在推特发文,称自己确诊感染,将居家隔离。“待在家里,就是在保护我国的医疗系统,拯救生命。我们终将一起打败这个病毒!”

此后一周,首相府坚称,鲍里斯只有“轻微症状”。

但多份报道援引匿名信息称,医疗小组对鲍里斯的健康“越来越担心”,“首相没有听从建议多休息,反而一直忙于工作。在日常疫情会议中,我们不断听到咳嗽、喘息声。”

4月3日,鲍里斯又发推特,称“仍在发热”,将继续隔离。后有媒体指出“是持续高烧”。5日晚20时,鲍里斯在医疗小组建议下入院。

“确诊感染1周,仍无好转,情况不容乐观。”媒体援引1月24日《柳叶刀》杂志论文,指出结合新冠肺炎病程发展,在发病7日后入院的患者中,有51%的人出现呼吸困难;2天后,27%者出现急性呼吸窘迫;3天后,39%的人出现危重症状。

而从中国武汉新冠肺炎患者的救治经验可知,部分轻症患者在出现症状5-7天,病情会加重。其恶化原因之一,往往是因为在轻症时,没有得到对应治疗。

武汉大学中南医院重症医学科主任彭志勇撰写论文称,该院一线临床经验显示,部分没有基础疾病的年轻患者,病情急转直下,是因为其对缺氧状态的“代偿能力”很强。即身体已经严重缺氧,但仍意识清醒。有限的氧气全被用来保障身体最重要的器官——大脑和心脏。这增加了诊断的难度。

4月3日,鲍里斯在推特发视频,称自己仍在发烧。/Boris Johnson@Twitter

轻症居家隔离,拖成重症?

“从某种意义上说,鲍里斯的命运,可能是6600多万英国人共同的命运。因为他们共同遵循英国公共卫生部(PHE)的防疫指南。”《卫报》评论,在该指南下,英国坚持:轻症患者若独居在家,应在发病后,自我隔离1周。若症状改善且退烧,即可恢复正常生活。非独居患者则需全家隔离14天。

按照这一标准,和鲍里斯同日确诊的英国卫生大臣汉考克(Matt Hancock),也采取居家隔离。他自述,期间体重下降约3公斤,无法入睡、进食或饮水,“喉咙里就像有玻璃”。1周后,汉考克称症状消失,回到工作岗位。

除英国外,法国、美国、意大利等国家亦采取轻者居家隔离政策。

在法国,目前至少有19785名患者处于居家隔离状态。在“疫情风暴眼”美国纽约州,当地时间4月5日,已累计确诊122031例,只有16497人入院治疗,余下10余万人皆居家隔离。

路透社称,轻症居家隔离政策的初衷,是试图避免医疗资源挤兑、减少医疗需求,并避免社会经济停摆,让社会付出远超疫情的代价。

但4月2日,《柳叶刀》发文,鲜明地反对居家隔离。该文称,根据中国早期流行病学证据显示,超过50%的新冠肺炎患者家中,至少有一名家庭成员患病;家庭聚集性感染占所有聚集性感染的75%-80%。

此外,居家隔离时,疾病监测难以实施。组织医疗护理、频繁监测疾病进展、及时转运医院或ICU,也存在较大困难。

英国《卫报》表示,英国治愈率低、死亡率高,可能就和轻症居家隔离政策有关。

英国NHS下辖医院面临极大的接诊压力,多数医院的ICU超负荷运转。/The Independent

迟迟未将大规模检测列为“优先任务”

迟迟不将大规模检测,列为“优先任务”,亦是英国被诟病的一点。

3月12日,NHS决定,不再对轻症、密切接触者进行检测。英国首席科学顾问帕特里克•瓦兰斯(Patrick Vallance)称,自己认可“群体免疫”的科学概念,“人口大规模感染不可避免,预计将有4000万人感染新冠病毒。”

3月16日,英国伦敦帝国理工学院发布数据,称英国当时采取的“缓和”策略,可能导致25万人死亡,致NHS崩溃。“我们曾期待建立群体免疫,但现在意识到,在这个情况下是不可能的。”该院传染病研究人员阿兹拉·加尼(Azra Ghani)表示。

次日,英国改变策略,称将提高大规模检测能力。

但问题接踵而至。在德国、韩国等国动员大量实验室展开检测之际,英国致力于建立集中检测系统。当其试图重启大规模检测时,试剂盒供应不足、原材料生产断档、各地检测标准不一等问题,日益突出。

截至4月3日,英国日均完成检测7511份。同期的德国,日均完成5万份。政府承认,在NHS约120万名员工中,只有2000余人做过病毒检测。这可能导致大量轻症、无症状感染者未被发现。

4月4日,鲍里斯的怀孕女友西蒙兹(Carrie Symonds)坦言,她1周前已出现新型肺炎主要症状,但一直在家卧床休养,没做过病毒检测。

3月下旬,《卫报》等媒体曾尝试采访相关部门,了解134家定点收治医院的入院数据,尤其是重症监护数。但只得到闭门羹。

在走访一些医院后,媒体发现,在南伦敦地区,3月6-17日间,转入ICU的患者数量激增13倍。其中,86人为危重患者,4人启用ECMO(人工肺)治疗。但,即使病情危重如此,有一半患者仍属“疑似”,未得到确诊。

一名穿着防护服的工人正在消毒英格兰某中心附属药房。该药房有工作人员被确诊感染。/AFP

不让NHS被拖垮

《泰晤士报》指出,PHE防疫指南的核心之一,是确保国家医疗服务体系(NHS)不被拖垮。

NHS因实现全民免费医疗,一度是英国的骄傲。甚至作为国家象征,登上伦敦奥运会开幕式舞台。

但作为英国医疗体系的“主动脉”,它非常脆弱。近年来,人员短缺、设施匮乏、资金紧张等问题,持续困扰NHS。其报告显示,截至2019年第一季度,NHS有3.5万个护士岗位空缺,近1万个医生岗位空缺。

而就新冠肺炎患者收治来说,从疫情暴发至今,NHS的运营难问题,愈发突出。下辖多家医院持续处在高压、满负荷运转的状态中。

3月25日,英国累计确诊8677人。当日伦敦传出消息,因每6名新冠肺炎患者中,就有1人需转入重症监护,当地相关床位将于3月27日达到100%使用。

BBC数据显示,NHS有重症监护床位4100余张,成人呼吸机4000余台、儿童呼吸机900余台。而在医疗实力最强的伦敦地区,为满足新冠肺炎诊疗需求,重症监护床位需扩容129%。

为缓解病人收治压力,包括英国在内的诸多疫情大国,开始修建“方舱”医院。但由于确诊人数可观,已建成的方舱床位数如“杯水车薪”,且收治病人有要求。

4月3日,伦敦“方舱”医院南丁格尔医院首批开发500张床位。该院原为伦敦ExCel国际展览馆,预计将设4000张床位,500张床配呼吸机。

该院将收治“需要重症监护但生存机会最大”的年轻新冠患者。年龄较大或患有严重基础性疾病者,仍依循原有指南收治。

和武汉方舱医院收治的轻症、疑似患者对比,从功能上看,伦敦南丁格尔医院更像是武汉的火神山医院和雷神山医院。

让人担心的,还有医疗防护用品缺乏。

近日,英国从中国购入的防护物资抵达当地,包括300台呼吸机、3300万个口罩及100万双医疗防护手套等。4月1日,NHS称,向医疗机构提供防护物资。但未提及是否包括医护人员急需的帽子和防护服等。

此后,BBC援引一位英格兰中部医生的发言称,由于缺少防护用品,一些医护在接诊患者时,不得不脚套垃圾袋、目戴游泳镜,以保护自己。

4月3日,伦敦“方舱”医院南丁格尔医院首批开发500张床位。当日,伦敦累计确诊新冠肺炎1.2万余人。/10 Downing Street

资料来源:

1.ADAM PAYNE, et al. Boris Johnson has been put in an intensive care unit after his coronavirus symptoms worsened. Business Insider

2.ROWENA MASON, et al. Boris Johnson admitted to hospital with coronavirus. The Guardian

3.CAELAINN BARR, et al. Coronavirus UK death toll: why what we think we know is wrong. The Guardian

4.Coronavirus: Boris Johnson moved to intensive care as symptoms worsen. BBC

来源:“医学界”微信公众号

作者:燕小六

校对:臧恒佳

责编:田栋梁

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/AoIAdRHGEtbNDxNfyGCP_A

首发于“人神共奋(ID:tongyipaocha)”微信公众号

经济增长的童话都是骗人的……

一个悲伤的童话

从3月初美股的第一次融断开始,就有人把它跟1929年的经济危机相比,随着巴菲特惊呼“活久见”,随着“八融八耻”,随着越来越没有下限的各国一季度经济负增长预测数据,再加上实实在在的消费冰冻,全球经济危机似乎不可避免了。

想要知道这次疫情会不会演变成全球经济危机,就要理解为什么会有全球经济危机;想要理解为什么会有全球经济危机,就要搞清楚为什么会有经济增长;想要搞清楚为什么会有经济增长,就要深入分析为什么工业革命之前全球经济一直没有增长?

而这一切都要从一个经典的经济增长模型开始说起。

宏观经济学估计大家也没兴趣听,就从我以前为儿子读过的一篇童话故事说起吧。

小熊和小猪是好朋友,这一天,森林里赶集,小熊做了饼干,小猪做了面包,想拿到集市上卖。

没想到来早了,一个人都没有。小熊等了一会儿,集市还没有开始,肚子却饿了,摸到身上刚好有一块钱,就买了小猪的一片面包。过了一会儿,小猪也饿了,就用这一块钱,买了小熊的一块饼干。

再过了一会,集市还没有开始,小熊又饿了,翻出那块钱,又买了小猪一片面包,然后是小猪买小熊的饼干,小熊买小猪的面包……

集市终于开始了,小熊和小猪不但提前把面包和饼干卖光了,还都吃得饱饱,两个小伙伴手拉着手,边走边想:“真是一个幸福的早上啊。”

让我们用宏观经济学的视角分析一下这个童话:

假设这个交易是一日三餐,那么每天的就是2*3=6元,一年GDP就是2190元。而且每一年的GDP都是一样的,因为小熊小猪的胃口每天都是一样的,它们俩也只有一块钱,交易规模也只能达到如此。

所以,这种状态下,经济永不增长。

可是,童话都是骗人的,生活的真相是这样的:

有一天,小熊生了一个小小熊,每餐的面包需求量增加到一块半,但它只有一块钱,所以小猪只能卖给它一片面包。小熊苦苦哀求,但小猪也没有办法,这不光是一块钱的问题,小猪只有这么多面粉,只够小熊一个人吃的。

为了让小小熊吃饱,小熊天天都是半饱,后来就死了。

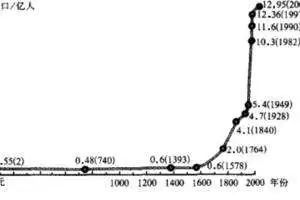

这就是工业之前经济与人口关系的真相。人吃饱了,就要生孩子,人口就会增长,可生产食物的自然资源是有限的,食物渐渐不够了,一旦发生饥荒和瘟疫,就容易爆发战争,等战争把人杀死一批,食物够吃了——恢复均衡状态,社会又开始了新一轮发展。

经济增长的原始驱动力在于人口的增加。人,既是消费者也是劳动者,即创造经济需求,也提供生产供给。经济增长的制约因素是自然资源的数量和利用能力(面粉的供给与面包的生产能力),还有资本 (只有一块钱)。

工业革命之前,人们解决不了这两个制约因素,造成了人口周而复始的增长与毁灭,经济增长水平只能长期停滞。

那么,工业革命是如何让这个悲伤的童话变成增长的童话呢?

增长的童话

小熊生下了小小熊后,森林里来了两个人,一个是贪婪的银行家,一个是聪明的科学家。

银行家借给小熊一块钱,让小熊有钱向小猪多买半块面包。但小猪还是没有足够的面粉和生产能力啊,科学家说“看我的”,他就发明了一种可以提高面包生产效率的方法。

当然,扩大生产规模,小猪也要有相应的资本投入,于是银行家又借给小猪一块钱。

虽然小猪和小熊要把自己的一部分收入分给银行家和科学家,但因为整个经济规模增加了,所以每个人都更有钱了,可以消费更多的产品。小小熊长大后,不再做饼干,而成了艺术家,又扩大了产品供给的种类。

这就是最原始的“生产要素供给、技术进步、储蓄和投资的转化”的经济增长模型:人口不停的增长,源源不断地提供劳动力与消费需求、科学家不停地发明新技术,公司不停地生产和升级产品,银行家提供一切资金需求,而增长又产生了更丰富多样化的消费需求。

然而,这个看上去很完美的增长童话中,却隐藏着危机的种子。

问题到底出在哪呢?

危机之源

四个人都希望能多生产,多赚钱,但小熊、小猪和科学家都有一些限制,让他们不能想生产多少就生产多少,想发明什么就发明什么。可银行家却是个例外,只要他愿意,他是想借多少钱,就可以借出多少钱。

大部分人对银行都有一个误解,认为银行是把储户手里的钱吸收进来,再把这些钱借给企业。

这是大错特错了。

最简单的证据:如果银行把你存进来的钱,转手借给企业,那么你存在银行的钱是不是应该减少了?实际上你银行卡里的余额,一分钱都不会少。

真相是:银行放贷款的钱,根本不是你存进来的钱。如果不是金融法规的硬性约束,银行根本不需要你的存款也能放贷款。

那么银行到底哪儿来的钱放贷款呢?答案很魔幻,但却是现代经济高增长的根本原因:钱是银行凭空“变”出来的。

放1千万贷款的过程是这样的:银行会计先在贷款科目上增加1千万,再在企业存款账户增加1千万,Bingo!就这么简单,整个国家的钱就凭空多出1千万,这就是俗称的“放水”。

很多人问,如果企业把1千万用于进原料买设备,这1千万是不是就消失了?

并没有消失,那就变成了银行与银行之间、银行与央行之间的往来了。

当然,现实中银行放贷款是有很多约束条件的,存贷比、资本充足率,等等,但总体上而言,银行扩大信贷规模比企业扩大生产容易多了,而央行的放水能力更没有硬约束。

银行家凭借自己的信用能力,不停地鼓动小熊小猪扩大生产规模,把普通饼干升级成皇家曲奇,把普通面包升级成牛奶吐司;同时建立很多风险投资基金,加速科学家成果的转化能力;还能让小小熊的一幅画价值上千万,创造虚拟财富;并向所有人提供信用卡,发放住房信贷,再编一个美国老太和中国老太的买房故事,鼓励他们提前消费,以接住不断扩大的生产能力……

正常经济增长是这样的:人口增长——需求增长——资本扩张——生产扩张——经济增长——人口增长……

信贷刺激下的经济增长是这样的:资本扩张——需求增长——资本扩张——生产扩张——经济增长——资本扩张……

人口增长速度是有限的,资本扩张的速度是无限的,当然后者推动的增长速度更快。

更重要的是,资本扩张有“反身性”,资本扩张刺激了生产与消费,而生产与消费的增长又给银行家一种经济繁荣需要大量资本的虚假信号。相互刺激的反身性,让银行家产生了一个错觉:资本是救世主,而不是万恶之源。

当越来越高的增长率被看成是正常的,甚至是下限,这一切就成为危机之源。

金融危机背后的经济危机

事出反常必有鬼,银行的钱当然不可能凭空变出来的,到底是哪里来的呢?答案很简单,贷款都是要还,这一“还”,一笔存款和一笔贷款同时消失,财富也就烟消云散了。

你大概明白了,银行借出的钱不是钱,而是信用,是“未来的钱”。

事实上,现代社会的钱,绝大部分跟古代的钱不一样,是一种信用。

前面说了,在贷款没有收回之前,企业把借来的钱用掉后,这笔钱实际上就成为银行与银行之间、银行与央行之间的借贷关系。

这些“未来的钱”在各大金融系统之间奔涌,不想也不能被消灭,因为人民把增长看成是天经地义的事,对失业的容忍度越来越低,这些未来的钱一旦消失,无论是选票还是维稳的目标,都将岌岌可危,而这一切,都需要经济高增长来维持。

但“未来的钱”取决于人们对未来经济的预期,预期变好,银行家就会选择让“未来的钱”在现在产生足够的收益;可一旦预期变坏,银行家就会选择回避风险,收回信贷,让“未来的钱”消失。

金融魔术结束的一刻,只剩下目瞪口呆的观众失去了他们所有的钱,企业家身陷债务,还有几个来不及从游戏中逃走的银行家。

传统的政治经济学对经济危机的解释是,工人收入越来越低,没有钱消费资本家生产出来的商品。这可以解释马克思时代的经济危机,就像小熊没有钱给小小熊买面包,引发危机,但却无法解释银行出现之后危机。

银行家主宰世界后的经济危机都是金融危机——银行家利用小熊小猪们想更快拥有更好生活的愿望,过度投入资本,创造了一个虚假的增长魔术,魔术结束,未来的钱消失的同时,又让本应支持经济正常增长的资本一起消失——这就是经济衰退。

假设经济增长是一条直线,银行家出现后的增长就变成先向上过度增长的虚假繁荣,又向下过度恐慌的经济危机。经济增长就始终处于过度繁荣和过度萧条的周期性,如钟摆,在正常位置停留只有一瞬间。

所有经济危机都有一个导火索,但本质是都是之前长时间的过度繁荣过度增长产生的危机“势能”:

上个世纪70年代危机的导火索是油价上涨,真实原因是50、60年代的经济繁荣;1997年东南亚经济危机的导火索是索罗斯做空泰铢,真实原因是新兴经济体的经济泡沫。、

不过,2008年金融风暴的导火索是房地产次级债危机,在风暴边缘的欧洲,引发了严重的经济衰退,但在风暴发源地的美国,却并没有引起经济危机。原因在哪儿呢?

这个原因,正是判断本次疫情导致会不会导致全球经济危机的答案。

两次危机的异同

本次疫情引发的金融危机,跟2008年有很多相似之处。

两次危机之前,都有过度繁荣的局部泡沫,2008年泡沫是房地产次级贷款过度发放造成的房地产泡沫;而本次疫情前,美股经历了长达十年的单边牛市,股价上涨的推动因素中,除了业绩上升之外,主要是公司回购股份和减税带来的虚假增长。

两次金融危机的过程都是典型的流动性危机,短期内资本大量逃离,“未来之钱”的大规模消失,带来投资品的超跌。

不同的是金融危机向实体经济传导路径,2008年是因为波及到银行信贷,对企业经营造成影响,相当于森林里的银行家带着钱跑了;而本次疫情真正的影响是“社交疏离”造成的消费需求暂时的下降,相当于小熊生病了,既不能生产饼干,也没钱买面包,整个经济体系暂停。

此时,银行家是一个真正的正面角色,提供的是真正的救急钱,让小熊在生病时能有钱买食物,让经济体系不会因为暂停而休克,这才有美联储开启“无限QE”模式。

那是不是说疫情过后,消费需求恢复,经济就能走上正常轨道?

这就不一定了。前面说过,外部事件只是导火索,会不会引起长期经济危机,本质上要看之前是否积累了足够多的虚假繁荣。

2020年之前的全球经济增长,必然有一部分是虚假繁荣,问题在于虚假的成份有多少,是不是足以形成一次新的经济危机?

我个人的判断倾向于乐观,因为真正让2008年的金融危机没有变成经济危机的力量,是本文之前提到的一个至关重要的角色——科学家。

经济增长真正的SuperHero

银行家可以让小熊的食物从黑面包变成牛奶吐司,需求成倍增长,也可以让小猪的工厂产能增长一倍,但他无法让小熊去消费还没有发明出来的商品,它对小猪面包房产能的提升也是有限的。

换成经济学的说法,资本可以刺激短期需求,但它无法改变长期供给水平。

长期而言,制约经济增长的就是供给水平,包括劳动力和资源的利用水平,所以宏观经济学的“总供给理论”认为:经济增长短期看需求,长期靠供给。

再来分析影响供给的因素,人口的增长不以人的意志为转移,所以提升生产供给水平的,就只有科技水平的提高。

科技推动经济增长的方法,就像亨利▪福特说的:“如果你在汽车没被发明的年代,问人们需要什么交通工具,人们只会告诉你,他最想要一辆更快的马车。”

如果汽车没有被发明(任何发明都是偶然的),现代经济就少了汽车产业链——无论消费者有多么强的出行需求,这一部分GDP都不复存在。

同样。如果没有PC,没有人觉得自己需要个人电脑;如果没有电子商务,没人觉得逛街有什么不方便的;如果没有Iphone,没有人觉得功能机不好。

短期而言,世界由能激发需求的营销专家、提供消费信贷的银行家主宰,但长期看,历史的发展从来都是某人创造了一样划时代的东西,于是整个世界突然向前前进一大步。

如果银行家总是一次次的制造危机又拯救经济的捣蛋鬼,那么科学家才是真正维持世界经济增长的SuperHero。

回头看2008年的金融危机,之所以积累的房地产泡沫的破裂没有引发长期经济危机,美国经济在经历了不到两年的停滞后,又开始快速前进,其最重要的支撑力量是新技术革命,硬生生地把泡沫变成真正的世界,创造了更多“真实的需求”去留住原本属于“未来的钱”,缩短了衰退的时间。

所以,基于同样的逻辑,我对疫情不会引发长期的经济危机持乐观的态度(前提是疫情能在今年被控制住,疫苗或特效药在一年内开发成功),因为我们仍然处于技术变革和企业家创新精神的繁荣期。

相对而言,中国经济可以更乐观,因为处于技术变革的更前期,可以创造的价值比已经创造的价值更大,泡沫的程度弱于增长的潜力。

唯一的不安定因素是国家对民营企业家产权的保护,企业家的创新是高风险的活动,必然需要有对产权的绝对保护,不能老是喊,别让这个跑了,别让那个跑了。

留人心,靠制度,这可是比一万个基建项目更重要的事情……

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/R6Xq4VcIKQMSRF4r_6XW6A