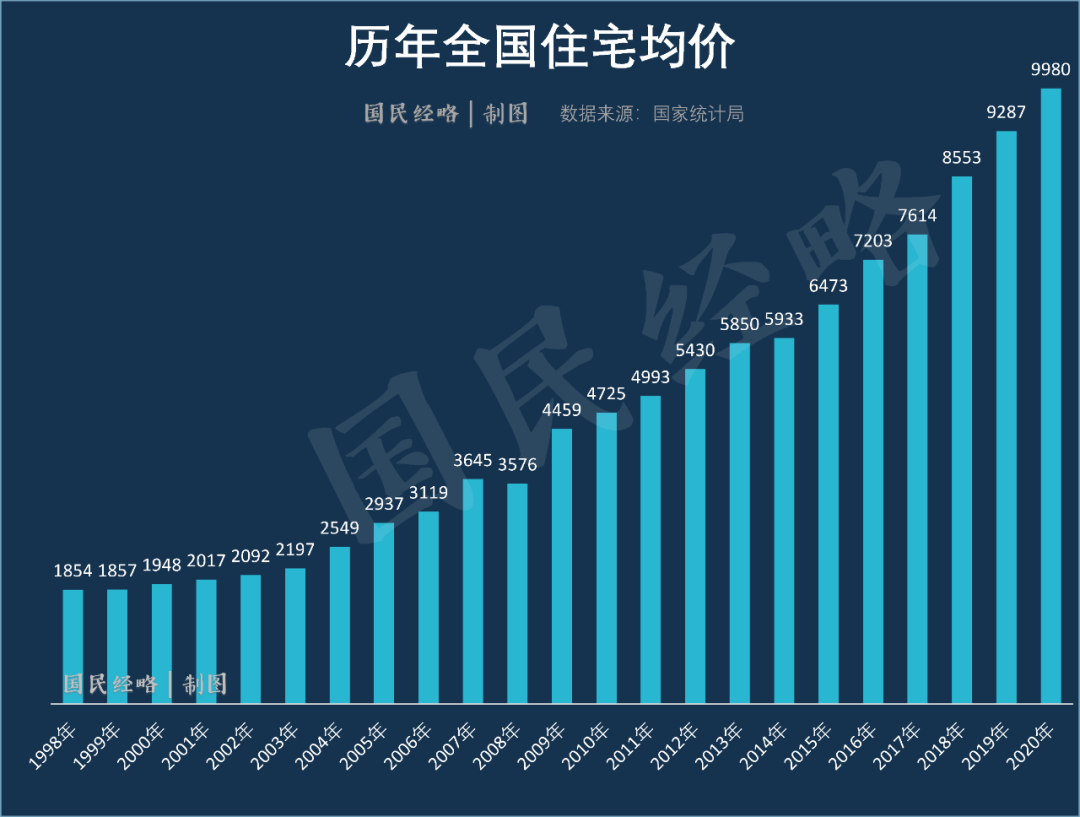

数据显示,2020年,全国商品房销售面积176086万平方米,比上年增长2.6%。商品房销售额173613亿元,增长8.7%。

数据显示,2020年,住宅销售面积增长3.2%,办公楼销售面积下降10.4%,商业营业用房销售面积下降8.7%。 住宅销售额增长10.8%,办公楼销售额下降5.3%,商业营业用房销售额下降11.2%。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cBl8dIxhO6HkU2wkPIzwhA

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

数据显示,2020年,全国商品房销售面积176086万平方米,比上年增长2.6%。商品房销售额173613亿元,增长8.7%。

数据显示,2020年,住宅销售面积增长3.2%,办公楼销售面积下降10.4%,商业营业用房销售面积下降8.7%。 住宅销售额增长10.8%,办公楼销售额下降5.3%,商业营业用房销售额下降11.2%。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cBl8dIxhO6HkU2wkPIzwhA

这是最好的时代,也是最坏的时代;

这是智慧的年代,也是愚蠢的年代;

这是光明的季节,也是黑暗的季节。

狄更斯在《双城记》中的这句名言,似乎适用于每个时代。

一个现实是,从2020年3月到现在,各国的印钞量,已经赶上2008年之前5000年文明史的印钞总和。

随之而来的,是一个万物暴涨的时代。

1.9万亿美元,拜登的“第一把火”

距离拜登宣誓就职的日期,越来越近了。

这位第46任美国总统,还没上任,就给美国民众送上了一份“大礼”。

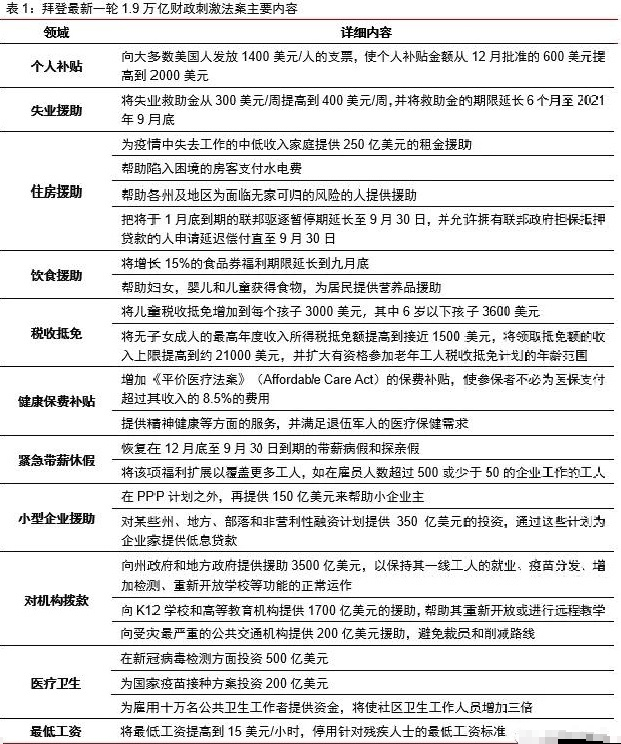

拜登在当地时间1月14日晚公布了一项刺激法案,总规模达到1.9万亿美元。这个法案名为“美国营救计划”,拜登希望给美国家庭和企业提供额外的财政支持,直到新冠疫苗在美国普及。

按照“美国营救计划”,这1.9万亿美元,约4000亿美元将用于抗击疫情,约1万亿美元将为美国家庭提供经济纾困,约4400亿美元为小企业、州和地方政府等提供援助。

看完之后,你会发现,这个方案最大的特点,就是到处撒钱。

为什么要这么做,用拜登的话来说就是:

“美国的健康正处于危险之中,没有时间再等了,我们必须行动,现在就行动。”

拜登撒钱,是为了安抚受疫情困扰的民众,保障失业困难民众的温饱,使他们不至于不顾疫情而冲上街头。

只要大家不冲上街头,加上核酸检测和疫苗,美国的疫情大概率还是可以控制住的。疫情控制住了,美国经济才能重启。

坐在家里就能白拿钱,美国民众肯定高兴。特朗普估计就得哭晕在厕所了,自己省下来的钱,给拜登做了嫁衣。

那么,这1.9万亿美元从哪来?

根据目前的数据,美国联邦债务总额已逼近28万亿美元,公共债务占GDP的比重已经超过100%,而美联储资产负债表也突破了7.4万亿美元。

答案当然是印钞。一旦拜登的拯救计划通过,美联储的印钞机又得加速转动。

实际上,凭借着美元霸权赋予的超级权力,从去年3月份开始,美国政府和美联储就开启了疯狂的“印钞”救市计划。

疫情一开始,美国就释放了3.7万亿美元,到现在已经释放了7万多亿美元。

要知道2008年的美国金融危机,美联储用了3年多时间,经过4轮量化宽松,才将1万亿美元扩张到2012年末的2.85万亿美元。美联储买的政府债,现在已经占到了美国生产总值的20%。

拿2019年世界各国GDP来比较,美国去年3月份一口气印的3万亿美元,相当于世界GDP排名第5的英国一年的国民生产总值。

换句话说,其他国家辛辛苦苦赚十几年的收入,美国可以轻轻松松直接印出来。

这就是美元的“钞能力”。一切的源头,只因美元的世界货币属性,谁让全世界都认美元呢。

在风险可控的范围内,印钞就能解决的事,无论是哪一个美国总统,都乐意去做。

拜登这“第一把火”,迎风就能起势。

大放水时代,万物暴涨

美国疯狂大放水,钱会流向哪?

一般来说,如果一个国家在短时间内疯狂印钞,本国货币会迅速贬值,物价会迅速飞涨。

这个可以参考如今的津巴布韦币和1946年前后的当局法币。21世纪初,津巴布韦遭遇恶性通货膨胀,2008年,津巴布韦发行了全球迄今为止面值最大的纸钞,一张钞票的面额高达100万亿元,但这100万亿,却连一块面包都无法买到。去菜市场买个菜都得带一车的货币。

但,尽管年年疯狂印钞,美国从2000年至今,物价通胀水平基本保持在2%左右,在2000年的前几年,美国甚至保持了0通货膨胀。

美国低通胀的秘密,同样在于美元的世界货币地位。超发的美元并没有在国内市场流通,而是被美国输送到全世界,也就是说,通货膨胀也被输送到了全世界。

超发的美元要输送到全世界很简单,就是海量进口外国生产的各类商品。最后,美国购买到了全世界劳动人民的生产成果,而其他国家手里多了大量美元。美国继续印钞,其他国家手里的美元很快就贬值了。

通过这种方式,美国成功实现了国内通货膨胀的乾坤大挪移,顺利收割了全球财富。

美联储放水,华尔街在全球无压力轻松做老板,其他国家肯定不能坐等被收割,所以也会跟着放水,印钞、增发债券、降低利率……

所以,你会看到,疫情以来,大家都在放水,全球成了“一片汪洋”。

根据统计,如果按照名义价值计算,从2020年3月份到现在,除中国之外的10个主要西方国家,印的钞票,抵得上2008年之前5000年文明史所有的印钞量。

9个月,抵过去5000年,你想想,这水得有多大!

全球大放水的结果显而易见——我们进入了一个万物暴涨的时代。

大宗商品在涨。

原油在涨,经过2020年的跌穿地心,如今原油市场已经恢复正常,加上沙特限产,原油价格已经涨到了2020年3月份以来的最高点。玉米在涨,从1900元/吨,上涨到2600元/吨;铝从11000元/吨上涨到16000元/吨;铜从42000元/吨上涨到59000元/吨;最疯狂的是铁矿石,从500元/吨,上涨到1100元/吨……

股市在涨。

拜登上台后,市场预感到更大的经济刺激即将到来,标普指数再创新高,站上了3800点。

2020年以来的A股不必多说,大家都在期待新一轮牛市的到来,公募基金认购火爆,发行规模创下3.16万亿元的新高。当然,没有变的是,这依旧是一种“结构性牛市”——一部分股票牛气冲天,大部分股票熊态毕显。

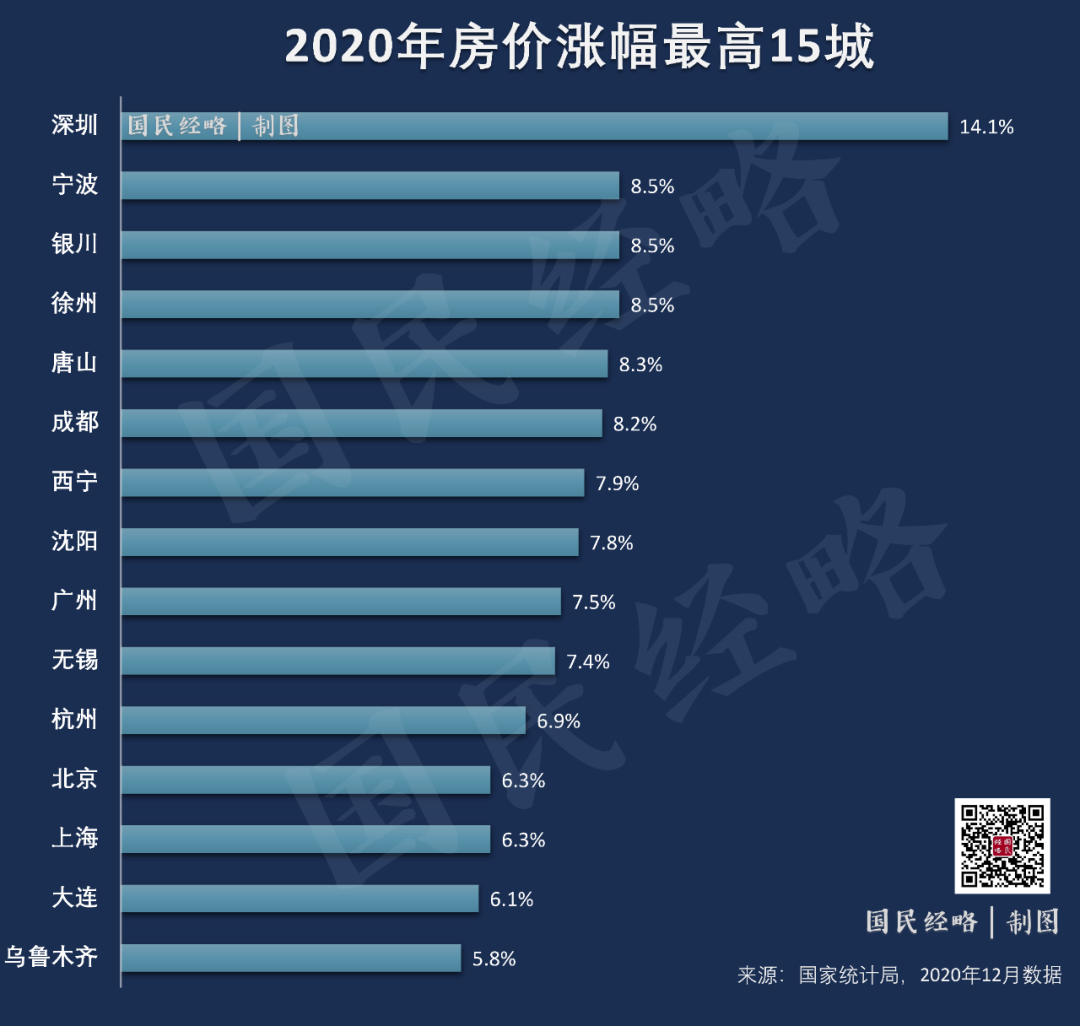

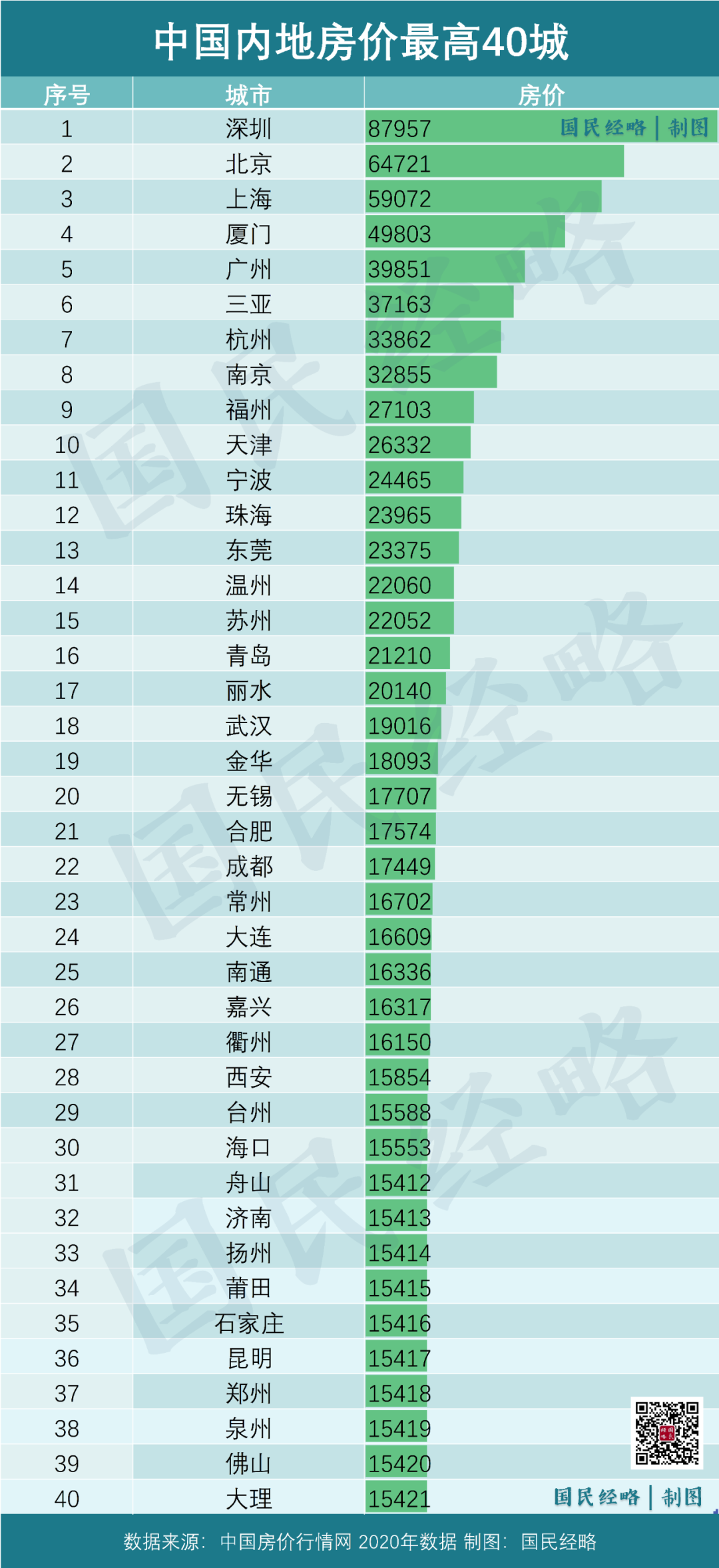

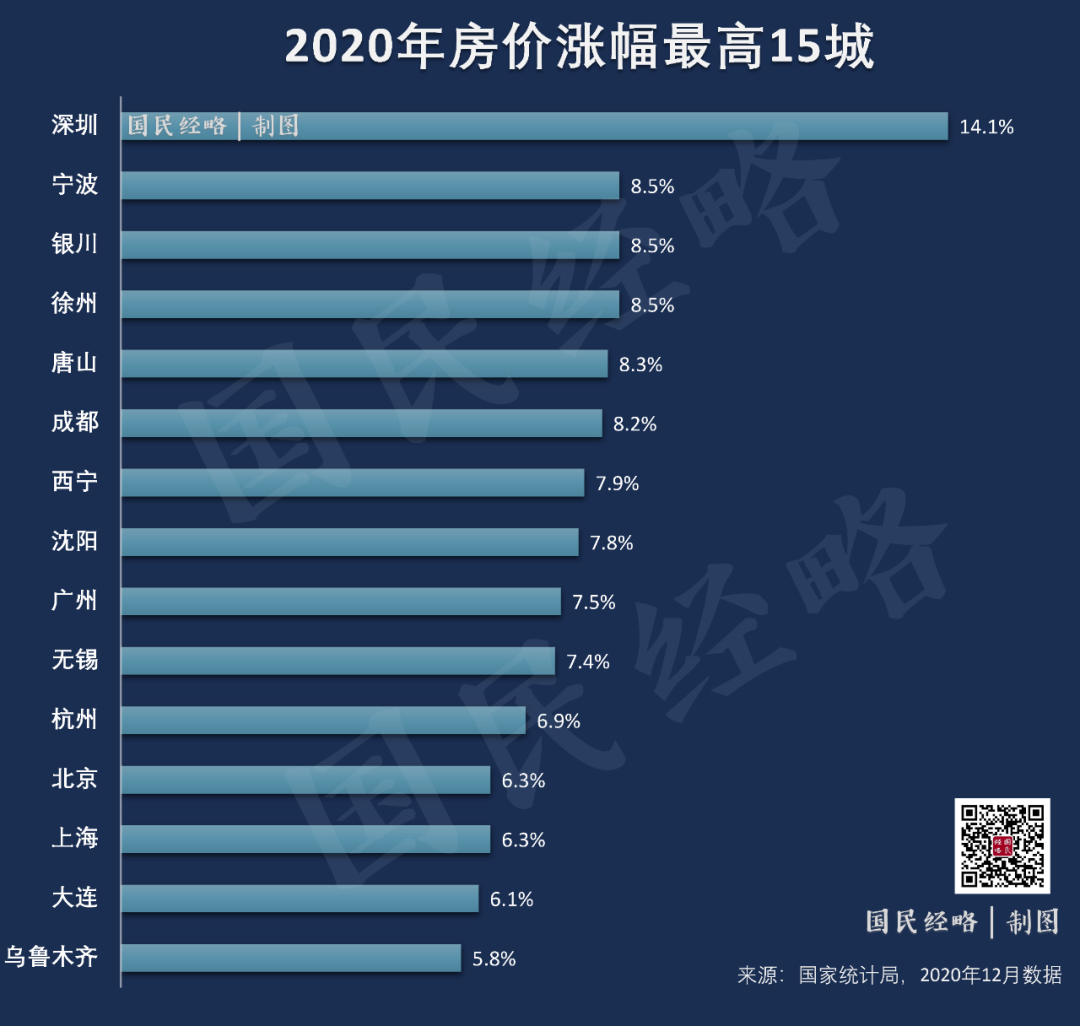

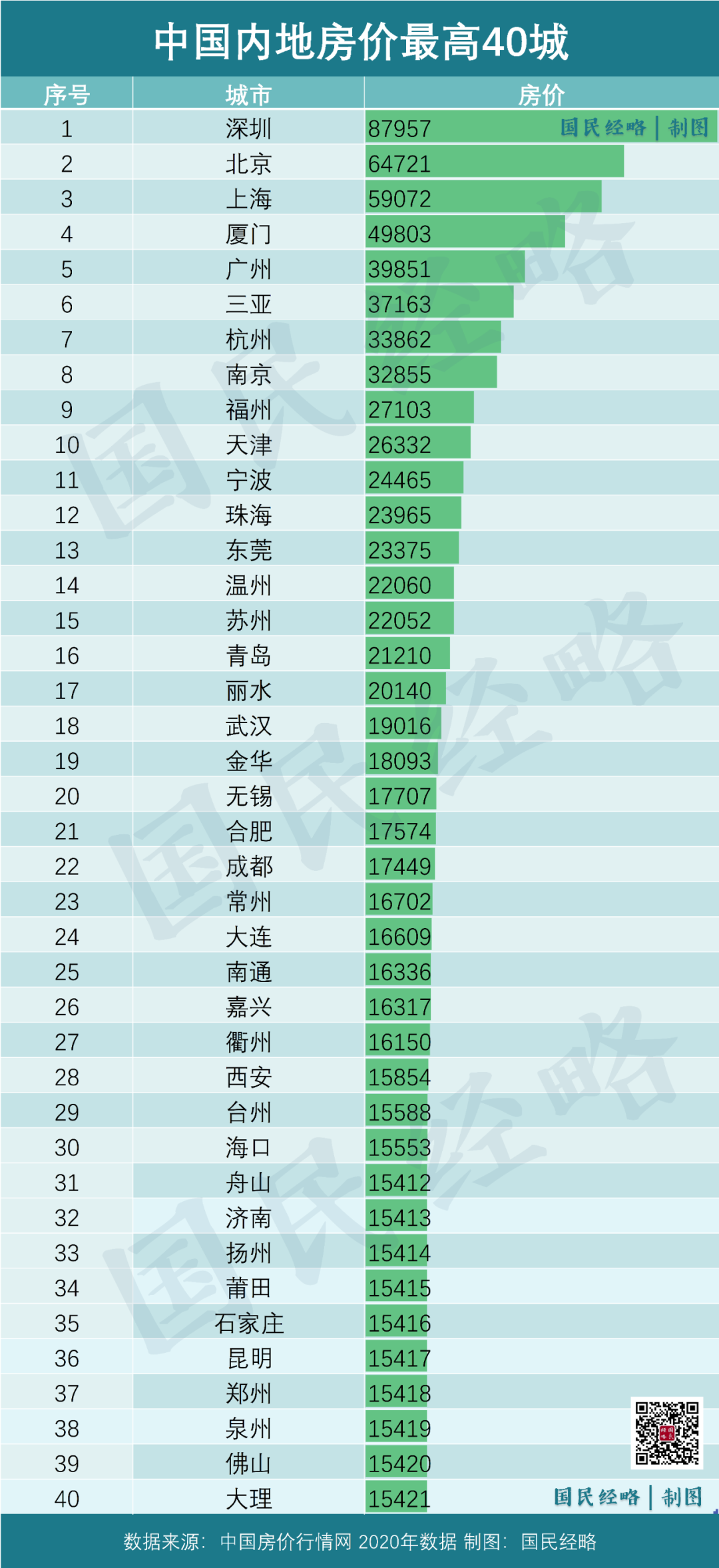

楼市在涨。

在中国,深圳、上海、广州、杭州等城市房价继续拉升。在最近的上海,甚至有学区房一月之间涨超20%。1月10日挂牌的梅园二街坊仅37.72平方米的1985年建“老破小”学区房,单价已经高达19.8万元/平方米,直逼汤臣一品。

尽管如此,近一周该房已有九组中介带看9次。

最猛的还是比特币。

2021开年两周,币圈就经历了一场从天堂到地狱再到天堂的冰火N重天。

去年,比特币价格在3月份一度下探至3867美元后开始不断爬升,虽略有波动,但一路向好,不断突破6000美元、8000美元、10000美元、20000美元大关。终于,在2021年1月3日攀升至3万美元,1月9日突破4万美元,涨幅超过900%。

仅仅两天之后,比特币又急转直下,下跌近1万美元,但很快又拉升至4万美元。

这场魔幻大戏,还在继续。

水流不均匀

在这样一种“万物暴涨”的趋势面前,每个人的感受是不一样的。

我们先来看一个数据。在2020年二季度,北京豪宅成交量同比增加55.6%,上海同比增加63.5%,深圳同比增加83.8%,均创下2018年以来季度销量新高。

在上海,浦东顶级豪宅碧云尊邸开盘,最便宜的房子1700万,最贵的高达8000万。而且,购房者要先交600万认购金,才能看到项目沙盘,获得排队摇号资格。

就是这样的豪宅,开盘遭到了疯抢,富豪们为了抢房,甚至当场大打出手。许多人第一次见识到,有钱人买房,真的像买白菜一样。

疫情之后,全民的报复性消费浪潮没有到来,但有钱人的消费,却在全面复苏。

除了豪宅,有钱人还在买豪车、买高端保险、买理财、买股票,他们的生活似乎并未受疫情太多影响,甚至越来越好。和豪宅售楼部一样,在奢侈品店,在豪车4S店,门口都排着长龙。网友感叹:

“疫情这点风险,无法撼动这群有钱人。”

富人变得更富,穷人却更穷了。

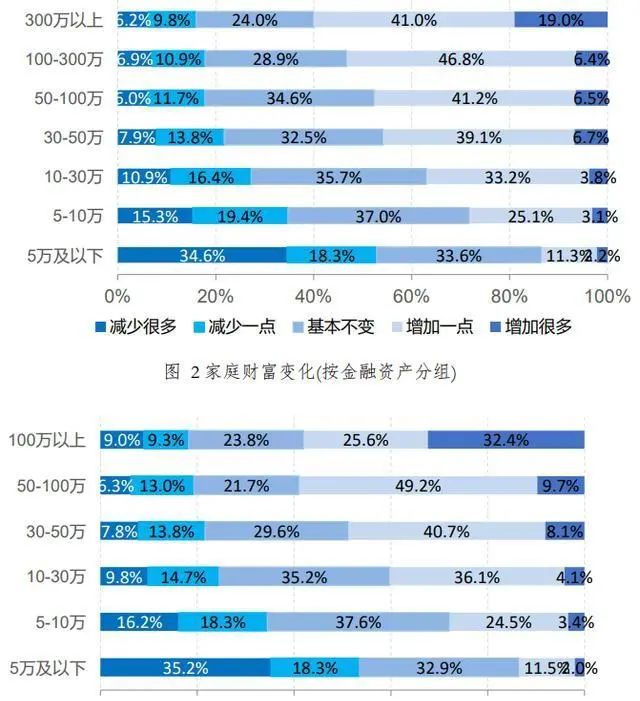

《中国家庭财富指数调研报告》显示:今年一季度,超过50%的金融资产或年收入5万及以下的家庭财富在减少。

而19%的金融资产300万以上,或32.4%的年收入100万以上的家庭,财富反而在增加。

豪宅在狂欢,全国楼市占比高达80%的刚需市场,却一片凄凉。

贝壳数据显示,2020年前8个月,66座城市中,新房市场累计成交套数同比下滑11.0%。房租的下跌更是明显,有房东甚至在微博上感慨:

“不降价根本租不出去,现在的穷人们,实在太穷了。”

银行的数据也在验证这个迹象。

招商银行个人客户存款数据显示,不到2%的个人客户(金葵花)占有总财富近50%。另有不到0.06%的个人客户(私人银行)占有总财富近30%。

根据官方数据,2019年全国人均存款为5.87万元,其中5.6亿人的存款数额为零。私人银行客户和金葵花客户的人均金融资产分别为2731.66万元和150.20万元,是全国人均存款的465倍和25倍。

6亿人每个月的收入也就1000元——这是真的。

从原因上来看,富人们资产配置齐全,且懂得适时抄底各种资产,有更多手段截流货币超发带来的财富。财富积累得越多,未来他们抗击风险的能力就越强。而穷人的收入来源单一,主要靠工资。疫情之后,他们失去了工作,或者被减薪,收入急剧减少。

大放水超发的货币并没有涌向普通人,而是变成了富人手里的筹码。富人又用这些筹码率先抢占了那些优质核心资产,实现了财富的增值。

所谓的危机,对于有钱人来说,是机;对穷人来说,只有危。

尾声

很多人都有一个期待——

拜登上台后,这个疯狂的世界能稍微正常一点。

但实际上,无论谁上台,结果都一样,大规模的经济刺激不可避免。

2020年,美联储印了3.2万亿美元。做一个对比,你可能会更有概念,中国人民从1980年到现在,靠着辛勤劳动并付出了环境污染的代价,用无数的钢铁、袜子、毛衣、塑料玩具等,也就攒下了3万亿美元的外汇。

你攒40年,人家印钞只要一年。

也许,无论是东方还是西方,无论是国家还是个体,都笼罩着同一个咒语——

“凡有的,还要加倍给他使他多余;没有的,要把他剩下的也夺走。”

——《新约·马太福音》

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/c3Ajy3WkqSy8Nqhm4WhJ7w

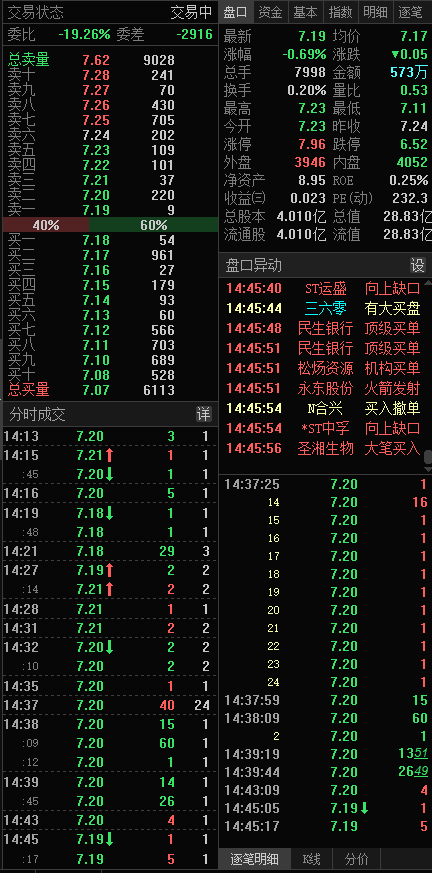

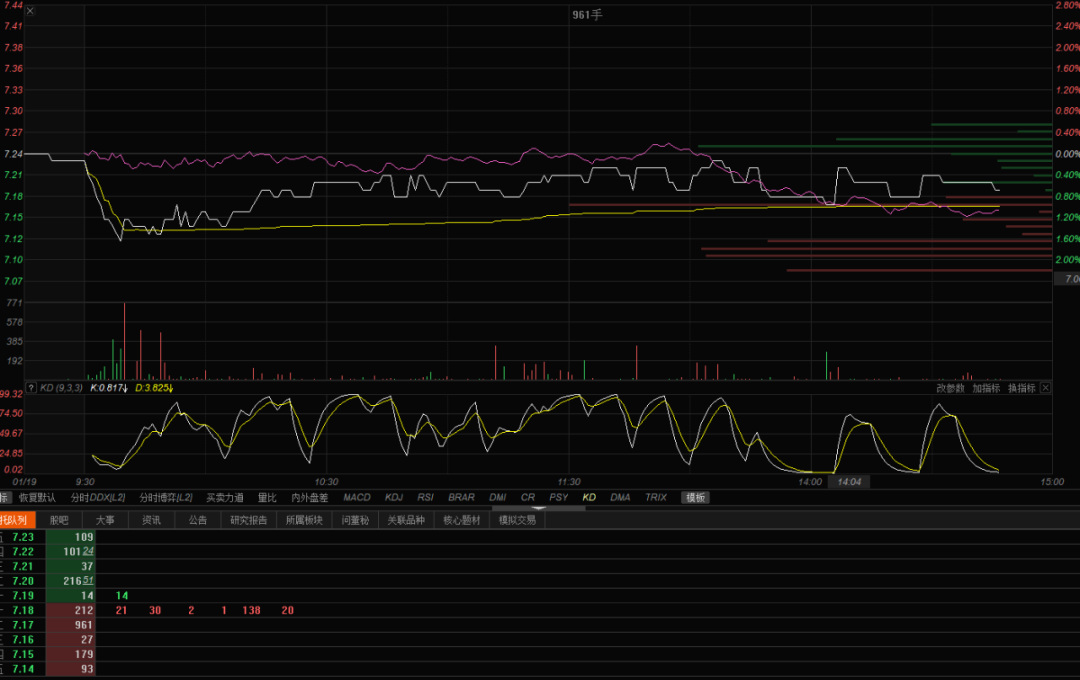

最近在看一个股票,实际上是套了N年的一个票,

一路地下跌,真可谓是一江春水向下流

分时图感觉就是一个织布机

象这种票,基本上已经只有些许的散户在操作,

看成交手数都是个位数的,

筹码是否已经清洗干净,理论上是收集不到什么筹码了

幻想如果有庄家这个时候应该能够轻松拉起

当前唯一的问题是大盘在3500多点,从3600下来的,

是否有向下变盘的可能?

想要成妖,也是可以逆市拉一把的

小散户的幻想就是这么的不切实际又想发财。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/2Tc6uqyb48v96ElXjTc31A

作者:侯本旗(清华经管中国研究中心特邀研究员、九卦金融圈专栏作家)

来源:21世纪经济报道

有媒体报道称,1月12日,平安银行市值首次超越邮储银行,1月15日,招商银行市值首次超越建设银行。实际因为计算有误,招商银行市值与建设银行相差3000亿,但差距一直在缩小。

如果说这两个首次超越主要受资本市场短期波动和计算“乌龙”的影响,去年三季度以来招商银行市值连续超越中国银行、农业银行,平安银行市值超越交通银行,则反映了全国性银行市场竞争的新格局。

一、战略

2016年底重组管理团队后,谢永林董事长迅速组织团队研究提出“科技引领、零售突破、对公做精”三大策略方针。科技引领是指坚持以科技创新全面重塑银行机体,力争以全新的科技手段为用户提供高效、便捷的服务;零售突破是指力争在智能化零售银行转型上获得根本突破,更好满足多样化金融需求;对公做精是指通过精选行业、精耕客户、精配产品、精控风险,打造精品公司银行。

如果说平安银行市值的快速提升得益于战略聚焦和执行,招商银行市值的持续增长则得益于战略洞察和坚持。

二、激励

以“杨三角”闻名管理学界的杨国安教授,除了组织能力三角外,还提到一个公式:企业成功=战略*激励。平安银行招商银行的市场超越,得益于其激励机制设计,尤其是管理层的选聘和激励。

高管选聘

平安银行高管由平安集团市场化选聘,招商银行高管由招商局集团市场化选聘。市场化选聘的实质是根据战略意图和业务需要选聘高管,而不是论资排辈。一个典型的例子是平安银行行长特别助理蔡新发先生,加入前没有金融业工作经历,加入平安银行后负责零售战略落地,做出来业界瞩目的业绩。

市场化选聘的高管,首先对银行绩效负责,做不好会被淘汰;其次对个人职场声誉负责,做不好自己的市场价值会显著下降。大行由组织选拔任命的高管,首先组织负责,其次对银行绩效负责,基本不用考虑市场声誉和市场价值,得到组织认可,业绩平平也可以在组织内调动甚至晋升。

股权激励

现代银行治理架构下,激励的关键着力点高管层与股东的委托代理关系。基于股东价值增长的股权激励机制,是管理层激励的关键,高管层分享股东权益增值是股权激励的核心。

招商银行2007年、2008年分别实施了第一期和第二期层基于H股的股权激励计划,授予9位高管十年期股票增值权,行权“窗口期”内,高管人员可以一次或分次行使已经生效的股票增值权。监管层限制银行股权激励计划后,招商银行转而采用限额内二级市场购股持股补贴方式,继续保持高管层等关键员工分享股东权益增值的激励机制。受监管层对银行股权激励计划的限制,平安银行没有股权激励计划,但银行高管作为平安集团O类干部,可以参与集团和子公司股权激励,激励力度与主要银行业绩挂钩。

笔者在某大行工作期间,曾负责高管层等关键员工股权激励计划的设计和报批,遗憾的是,董事会审议批准的股权激励计划,在股东大会前无限期搁置。

薪酬激励

股权激励外,平安银行、招商银行高管薪酬采用市场化模式,薪酬标准领先市场。从年报披露的数据看,2019年薪酬位居前两位的银行高管是平安银行行长胡跃飞和招商银行行长田惠宇。大行行长薪酬均不足百万,居于行业四分位以下。

管理层激励外,组织能力的关键是员工激励,包括银行薪酬总额决定机制,员工薪酬制度,员工职业发展和淘汰机制。

(1)

薪酬

从年报披露的数据看,2019年人均薪酬位居前两位的也是平安银行和招商银行。比薪酬水平更重要的,是薪酬总量确定机制,据说招商银行薪酬总量以当年营业收入的一定比例核定,这种机制的核心是员工权益优先,员工收入随银行收同步增长,是相对刚性的,利润和费用的平衡,短期和中长期费用的统筹,可以通过调整年度业务费用和利润额度来实现。

比薪酬总量机制更重要的,是薪酬分配制度。平安银行、招商银行都实施市场化公司化的员工薪酬制度,个人固定薪酬标准以岗位价值和履职能力为基础核定,浮动薪酬根据业绩贡献确定,并根据外部劳动力价格和人才竞争情况调整关键岗位的薪酬标准。

形成鲜明对比的是,除一线员工外,大行员工薪酬标准基本上根据职务层级和资历确定,股改上市时引入的岗位和业绩管理都没有很好地落地实施。除一线员工和分支行管理层外,总分行部门间和部门内部由于岗位界定和业绩标准不清晰,“高水平大锅饭”形象普遍存在,这是近两年骨干员工流失加剧的重要原因。

(2)

成长与淘汰

薪酬以外,员工最关注的是能力提升和职业发展机会。学贯中西的管理学者肖知兴教授曾经提出以“共享”为核心的现代公司激励机制:财富共享+能力共享+价值观共享。

能力共享在发挥个人能力自我实现带来的成就感以外,还包括工作中的能力进步和职务晋升带来的成就感。后者主要来源于有挑战性的工作和以能力为核心的晋升制度设计。招商银行平安银行的战略洞察、战略抉择和战略执行,为员工能力提升提供了应对挑战提升能力的环境和机会。

从心理学的角度看,比“优者胜”更重要的是“劣者汰”,人是社会动物,关心自己得失也关心身边人得失。业内经常关注招商银行平安银行的业绩产品和服务,而没有关注驱动业绩和服务的激励约束机制。虽然力度和方法不同,平安银行招商银行都借鉴美国GE公司经验,采用271或361绩效等级强制分布制度,绩效考核排名靠前的员工得到职务晋升薪酬晋升和培训发展机会,排名后10%的员工不仅拿不到目标奖金或拿不到奖金,也没有晋升发展机会,被调整岗位或解除劳动合同。强制分布不仅在业务人员中实施,分行行长和总行部门总经理也在各自的分组中实施。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/_jy362ReJ-JgsONnoxi7Bg

我们连手中的枪,都是对手造的。

作者 | 张静波

来源 | 华商韬略

(ID:hstl8888)

“中国人购买科研仪器的热潮,不知救活了多少外国公司!”

科技部原副部长的一句话,道尽了中国科技界的无奈。但科研仪器不能自主的后果才刚开始显现。

01

2018年,北大核磁共振中心一台机器出了故障。当校方向国外厂商求助时,对方却甩脸子说:

先付23万元人工费,他们再去准备液氦。

换句话说,如果没成功,这几十万就白花了。

堂堂中国最高学府,何时受过这种气?该中心愤而终止了双方合作。

此事在当时惊动了国内数十位教授。但这种挣扎注定是徒劳的,因为国内几乎没有厂家能生产这种叫核磁共振仪的东西。

中国人到海外抢奶粉、抢马桶盖,路人皆知,科研仪器受制于人,很多人还头一次听说。

但这种局面,已经存在很多年。

早在2010年,中国就取代美国,成为全球制造业第一大国。但十年来,中国对国外高端仪器的依赖不但没减少,反而在上升。

数据显示,我国每年进口近千亿美元仪器设备,仅次于石油和半导体。其中,90%的高端仪器被国外公司垄断。

以核磁共振仪为例,全世界只有德国布鲁克等少数几家公司能提供。

就是这家年营收只有20亿美元的德国公司,独占中国80%以上的市场,把北大拿捏得死死的。

而这,还只是冰山一角。

冷冻电镜,是研究蛋白质结构的重要工具,全世界只有美国FEI、日本电子、日立能生产。国内连山寨版都造不出来。

稍微低端一点的扫描电镜,国产份额也不到10%。

质谱仪用于测量微观粒子的质量,目前基本依赖进口。高端的液质联用技术,则完全来自美国安捷伦、赛默飞等厂商。

因为国内不能生产,中国每年上万亿的科研固定资产投资,60%用于进口设备。

被拿捏的远不止实验室。

在关乎14亿人健康的医院里,包括CT、核磁共振仪、大型X光机,几乎被GE、飞利浦和西门子(俗称GPS)三家垄断。

几年前,人民日报记者曾走访上百家企业,发现那里的生产线和研发中心,几乎沦为“洋装备”的盛宴。

中国制造在西方的商场里,德日制造在中国的工厂里,美国制造在中国的实验室里。

这样的调侃,多少令人尴尬。但真正让人后脊发凉的是:国外很小一个隐形冠军不供货,就能让中国科研停摆,让中国万亿产业瘫痪!

02

你以为这事只跟实验室有关?其实,它与我们每个人的生活息息相关。

“中国光学之父”王大珩曾说过:仪器是认识世界的工具。

1609年,伽利略用自制望远镜,第一次看到了月球环形山,开启了近代天文学。上世纪60年代,扫描电镜的发明,让人类对微观世界的观察,提升至分子水平。

400年来,人类就是在科学仪器的不断改进中,发展出现代科技文明。

20世纪以来,60%以上的诺贝尔奖获得者,使用自己设计的仪器,发现了别人没发现的东西。

科学仪器对科研水平的提升,最好的例证之一来自清华大学。

2013年之前,清华大学的生命科学在全球还没多大影响力。那之后,施一公团队采购了一批当时还不怎么流行的冷冻电镜,建成世界上最大的冷冻电镜中心。

紧接着,清华仿佛开挂一般,频频在《细胞》《自然》《科学》三大权威学术期刊上发文。

科技水平的提升,最终受益的是千行百业。

质谱仪最早是科学家用来测定原子和分子质量的。上世纪60年代,美国宇航局用它来检测太空中的有机物。

如今,大到国家安全,小到食品、药物、环境……60%以上的行业,都依赖质谱仪进行监测和检测。

美国商务部早在上世纪90年代就指出:仪器仪表只占工业总产值的4%,但它对国民经济的影响超过60%。

而就是如此重要的一个产业,我们却长期依赖进口,并因此处处受制于人。

2010年,华大基因从全球基因测序领域龙头企业——因美纳(Illumina)手中购入128台基因测序仪,一举成为全球最大的基因测序机构。

但紧接着,Illumina开始涨价。华大基因没办法,只好走上自研之路。

清华虽然建成全球最大的冷冻电镜中心,但设备全部从美国FEI进口。为了将价格砍到3000万元/台,施一公曾花两周时间,与对方讨价还价。

在被GPS设备垄断的大医院,一次PET-CT扫描,动辄上万元,老百姓苦不堪言。

03

但实际上,在许多高端仪器领域,我们一开始并不落后。

电子显微镜,简称电镜,是人类观察微观世界的眼睛。

按结构和用途,电镜又分为扫描电镜、透射电镜等。前者看纳米级世界,后者看原子级尺度图像。

我国早在上世纪50年代,就开始研制电镜,距离世界上第一台透射电镜的诞生不到30年。

1958年,从德国留学归来的黄兰友和长春光机所的王大珩,联合研制出我国第一台透射电镜。

到70年代末,我国研制的透射电镜,已达到国际先进水平。为此,还发行过纪念邮票。

用途更广泛的质谱仪,我们同样在上世纪50年代,就开始研制。

1959年,北京分析仪器厂在前苏联援建下,开始生产质谱计,共生产数十台。60年代,南京工学院研制出四极质谱探漏仪。

此时,距离德国Paul教授申请专利,不到十年。

然而,接下来的发展令人大跌眼镜。动荡十年不曾停歇的中国仪器行业,却在改革开放的市场化浪潮中土崩瓦解。

由于国企改制,许多历史悠久的国营企业被私有化。民企虽然体制灵活,但力量单薄。

旧的科研体系被打破,新的体系还没建立起来。就在这个空窗期,凶猛的外资巨头杀了进来。

在造不如买的影响下,国内开始全面引进技术。很多仪器厂被外资收购,队伍也散了。

与此同时,同样起步于50年代的日本仪器行业,因为一直坚持自主发展,孕育出日本电子、岛津、日立等行业巨头。

最终的结果就是:今天,当美、日、德等国的高端仪器横行中国时,国内再也找不到一家能够生产透射电镜的企业。

虽然2011年以后,国家设立专项基金,民企也开始初露锋芒,但这样的追赶,来得太迟了。

04

科学仪器是一个研发周期长、技术壁垒极高的行业。

比如,给北大甩脸子的德国布鲁克,其创始人冈瑟·劳金本来就是研究核磁共振的先驱。另一巨头瓦里安,则诞生在斯坦福工业园内。

刚学会走的中国民企,哪见过这样的学霸级创业者?更要命的是,这个行业虽然重要,但规模实在太小。

小到什么程度呢?当今世界最大的科学仪器公司——美国赛默飞,2019年的仪器营收仅63亿美元。

这样的营收,放到中国房地产行业,只能排在30名开外。

就这,赛默飞已占到全球科学仪器行业TOP 20总营收的1/4。排名第二的日本岛津,仪器年营收只有21亿美元。

学霸级的技术门槛,学渣级的营收,这样的行业,对于刚解决温饱的中国企业而言,基本上没啥吸引力。能坚持下来的,大多靠情怀。

毕竟,开个饭店、建个网站,都可能比这更赚钱。

而就在国内企业一窝蜂搞房地产、搞互联网时,全球科学仪器产业经历了一场剧变。

头号种子赛默飞,自2006年以来共发起200多次并购。2016年,更是斥资42亿美元收购了冷冻电镜厂商FEI。

“并购之王”丹纳赫,自1986年上市以来,累计收购600多家公司,其中就包括大名鼎鼎的徕卡。

一拆一并之下,国内仪器公司与海外巨头的实力差距,愈发悬殊。

截至目前,中国一共有1000多家科学仪器厂,大部分产值低于1000万元。

而据美国化学会的数据,2018年全球科学仪器行业TOP 20,美国8家,欧洲7家,日本5家,没有一家中国企业。

2009年,北京大学曾做过一个调研,结论是:

过去20年,我国科学仪器与发达国家相比,差距不是缩小了,而是逐步拉大。

好在国家已经意识到这个问题,科技部和国家自然科学基金(NSFC)设立重大专项,加码投入。不少仪器公司也在崛起。

2006年,北京东西分析仪器有限公司自主研发出第一台质谱仪,吹响中国科学仪器迈向高端的冲锋号。

被Illumina卡脖子的华大基因,也知耻后勇,通过自研和收购海外技术,跻身全球三家可量产临床级别基因测序仪的公司之一。

上海联影医疗更是推出中国首台超高场动物磁共振系统,打破GPS长达30年的垄断。

05

2011年,美国前总统奥巴马在英特尔参观TEM实验室时,用FEI的透射电镜看到了单个原子,并兴奋地表示:“他们让我对美国的未来感到乐观。”

奥巴马的兴奋,来自美国在全球科学仪器上的霸主地位。

人类过去400年的历史,一再向我们证明:谁掌握了最先进的科学仪器,谁就掌握了科技发展的主动权。

然而,过去四十年,我们在这个关键领域,却输在了起跑线。

这种切肤之痛,在科技产业奋力追赶、试图打破发达国家围追堵截的今天,尤其剧烈。科技战就要打响,我们却连手中的枪,都是对手造的。

中兴、华为事件,只是芯片禁售、断供,便已经让我们被动不已。将来有一天,如果科学仪器也被断供,谁来托起中国科技的明天?

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/mrYJit0ZjSQ6to8aqhdaHg