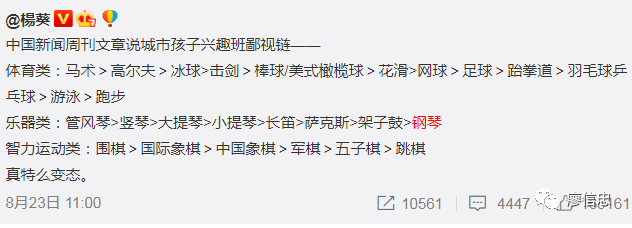

前几天微博有一则热议的话题,中国目前的兴趣班鄙视链

我一看傻眼了,乐器之王钢琴竟然已经成为鄙视链末端的乐器了吗?

学管风琴?他们家是有教堂要继承吗?学吉他呢?学国乐呢?都是不入流了吗?

中产阶级脸上,似乎永远写着”不能输”三个字。

中产家庭长大的孩子,在吃得饱穿得暖环境下长大,比较舒服;但又背负了父母童年的缺憾,以及继续阶级向上流动的期待,某方面压力颇大。

但有什么好排鄙视链的,反正学得再多,长大后99%还不是成为无聊普通人。

我小的时候也被逼着学过很多兴趣班,能想起的就有:音乐(包含各种乐器)、游泳、绘画、捏陶、心算、珠算、英文、书法、跆拳道、作文、功文数学,直到进入90年代,又多了个计算机。

现在?对以上兴趣的掌握值基本为零;父母的大钱全白砸了。

我长大那几年,正好赶上了台湾中产阶级家庭兴趣班的热潮;七十年代末台湾经济实力突飞猛进,许多人成家立业了,买了房子,有了小孩,有了一些钱,很自然就会想对下一代进行一些投资。

许多父母,尤其是年轻时有心愿未尽的父母,都期待和向往放在孩子身上,简单的说,就是自己未能完成的梦想,希望孩子去替他完成。

就以已经成了鄙视链最末的钢琴来说吧!

在那个年代,成家立业买了小公寓,反正房贷都花了那么多钱,再花个十万元分期买一台钢琴摆在家里,虽然以当时物价来讲不算便宜,但一方面可以当作布置,另一方面,看着小孩弹琴,琴声悠扬,全家和乐,多么和谐的画面,这也变成一种憧憬和流行,甚至成为父母的成功人生的指标之一。

中产幻想

八十年代初期,你只要走过台湾的住宅区的安静,尤其是晚上,经常是左邻右舍都传来钢琴声,有时候是小提琴声,说实在话大部分都弹得拉得不怎么样;可是说来也怪,就从来没听过谁在抱怨太吵,几乎是一个人人有功练的年代。

兴趣班的重点在于”兴趣”两个字,但”兴趣”怎么又变成孩子痛苦的来源呢?

小朋友弹得好不好,也要看老师教得好不好。当年因为市场广大,钢琴老师供不应求;再加上教钢琴是高薪,忽然之间就冒出了一大堆”教钢琴的老师”。说实在话,家长也真的分不出老师的质量好坏;从留洋学音乐回来的人,一直到主修音乐的大学生高中生,又或只是早学了几年钢琴,只要有心,人人都可以当钢琴老师。

因为不是每个老师都那么专业,很多小朋友也被教得乱七八糟,甚至讨厌钢琴;就跟我大学时去当家教,教小朋友数学,觉得小朋友怎么那么笨,连这个都不会,后来才发现,根本是我自己教不好,这道理是一样的。

当年我痛恨钢琴可归功于一位严格的老师,他是一位有着艺术家般卷卷头发的中年先生,我上钢琴课,他总是坐在我旁边盯着,一弹错,也不管我这小节弹完没,手上的木板就直接朝着手背重重打下去,这可让我恨死钢琴课了;每次我忐忑不安得在外面等上课时,听到琴房不时得又传来钢琴”轰”的一声,就知道里面那个小朋也被老师打。

人人学乐器,多少也跟家长的虚荣心比较心态有关,不管同事间邻居间都会比来比去,只要见到同样学乐器的孩子,就会客套得说:「唉油!你们家小明好棒棒喔!」当然啦!还要顺便转几个弯探探这小明练到哪里,有没有比自家的强,这样比来比去,也就造就了家长的虚荣心。

慢慢的,学音乐再也不是一种兴趣,而是”面子”;家长会希望小朋友在考级上一关过一关,自然要求老师在这方面加强,而老师为了保住饭碗及要求更高时薪,自然就教学导向摆在考级上;最可怜的是小朋友,被逼着弹一些自己也不喜欢的练习曲及调子;常常是哭着学,这又不知道造就了对钢琴充满怨念的小朋友。

所以现在台湾几乎每个子女已离家的空巢家庭,家里客厅都摆放着一架长满灰尘,摆满杂物,充满怨念的钢琴。

学音乐这玩意儿,还真的很需要天份,也不是每个小孩都成得了朗朗或李云迪,可是偏偏家长都不想承认这一点。

比接受自己是普通人,父母是普通人更难的是接受自己孩子是普通人

二十几年前,我们这代人或多或少都抱着”以后让孩子自己发展兴趣”的念头;只是当我们都成为父母后,又走上了同样的死循环,继续逼着孩子做些自己做不到的事。

我们终于成为小时候最不喜欢的那种父母。

如果有可能,父母甚至希望孩子十八般武艺样样精通;所谓”为你好”那只是父母一厢情愿的想法,对小朋友说那是恶梦;每天放学后,紧接着就是去兴趣班或补课,回到家以后,都还没喘过气来,妈妈一句「快去练琴」就足以让你崩溃。

当我们终于成为无聊的大人后,完全忘了自己还是小孩时,对世界总是充满了好奇充满了兴趣;我们忘了孩子与自己是完全不同的人格个体。

现今父母的心态也很奇怪,逼着孩子参加一些兴趣班;但只要上了初中,发现这些兴趣有妨碍到课业的危险时,也就是孩子我的志愿写「以后我要当画家」时,就硬生生得把这兴趣给掐断,不让你再继续学下去。

“兴趣班”应该是父母送给孩子的一份礼物;做父母的总会老去先走;只有一门兴趣,会永远陪在孩子的生命中,成为他漫漫人生路中的调味剂。

所以”兴趣”哪有什么好做为鄙视链的呢?

比如说钢琴考级嘛!绝对是扼杀小朋友对音乐兴趣的元凶;毕竟也不是每个小朋友长大之后都是要吃钢琴这行饭;如果不走这条路,干嘛学琴的都要去考级,学音乐说到底还是玩得开心最重要。

如果你有个儿子,你跟他说”学乐器有气质”,不如跟他说”学乐器好把妹”来得实际。

我在台南经常住的民宿,主人是一位气质优雅的音乐老师;她那经常有些老朋友一同来玩音乐,带着各自的乐器过来

有出租车司机、国小老师、餐厅乐手、公务员、老板娘….,他们从年轻一起玩音乐玩到老

我羡慕他们,兴趣真正成为人生的一部分,日子过得有滋有味

绝大多数对孩子兴趣班的投资都算打水漂了;但给小孩多一些自由的空间,只需要引导,不需要强迫;他们终有一天会知道自己人生要往哪里走。

前阵子跟朋友吃饭,谈到他儿子读浦东国际学校;他兴奋找出手机照片:你看,他们之前板球比赛,板球知道伐?像棒球….我心直口快:喔我知道,印度人很爱玩….只见他眉头皱了下,夫人眼神闪过杀机;我急忙改口:英联邦很流行,算绅士运动;才见他恢复慈祥笑容。

啊!中产阶级的友谊小船,一不小心就翻

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/sDPv4K2oOiVV-SK8Vq4xsA