高考结束没多久,我一个搞在线教育的朋友和我讲,他们最近赚翻了,忙完这一季起码能赚够在杭州一套房的首付。

我是满脑子问号,监管重拳之下,在线教育都快被团灭了,你们咋还能割韭菜?

因为疫情,这两年资本大量涌入在线教育,一些机构就开始虚假宣传,搞焦虑营销,甚至和网贷公司诱导分期、超期收费,最后卷钱跑路,整个行业乌烟瘴气,我后面单独开一期来调查深扒。

朋友和我讲,这些教育机构很多已经调整业务线专门来搞“高考志愿填报”这块肥肉了,定向收割高考毕业生,他们很清楚:

这时父母非常舍得给孩子花钱,最好骗。

更魔幻的是,我竟然调查到,一些浓眉大眼的“考研名师”摇身一变就成了“高考志愿规划师”,也冲进来为莘莘学子“服务”了。

我假装学生家长,卧底进课程咨询之后发现“考研名师”提供的竟然是江湖上失传已久的“一条龙服务”,不愧是名师,这个我们后面展开来讲。

他们主要卖什么呢?

各种所谓的“大数据”志愿填报指导,高价N对一咨询,指导会员卡;性格智能评测等等。

狠一点的机构甚至能把咨询卖到10个达不溜。

有些机构走微商的路子,低价分销,各大电商平台,各种教育自媒体,甚至很多学校的老师也成为了他们的渠道,疯狂地向学生和家长推销。

我通过工商信息查询,和高考志愿填报相关的企业已经有1700多家,而且相当大一部分都是近一年内成立的,众多坑蒙拐骗的公司就藏在其中。

为什么很多“志愿填报服务”是赤裸裸的骗局?

这些所谓的“志愿规划师”到底是什么来路?他们又是如何坑骗高考学生和家长的?

这背后又隐藏着多大的利益?

大家好,我是专业揭露商业内幕,脱下各色行业底裤的名侦探牛腩,今天,我们将一起来脱下这帮“高考规划师”的肮脏底裤。

1

浓眉大眼的“考研老师”也冲进来吃“高考志愿填报”这块蛋糕,我是没想到的。

您不是逃离北上广的“考研名师”吗?怎么就突然变身“高考志愿规划师”了呢?

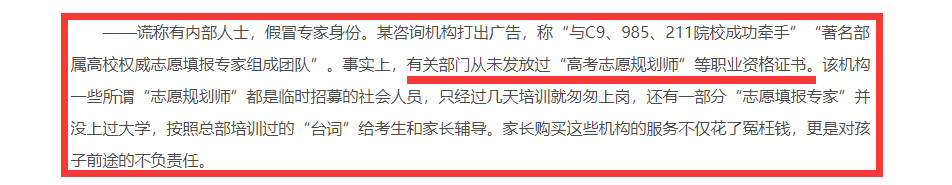

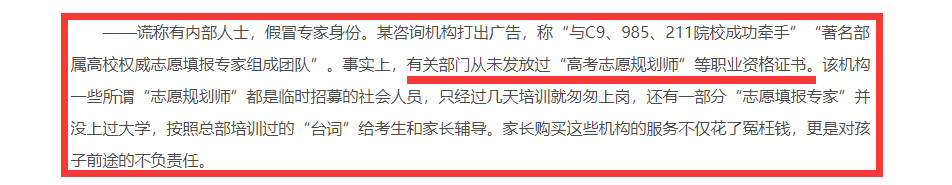

这个称呼我熟啊,这不就是6月16日被教育部发文点名批评的“典型案例”吗?

您顶着这么个招牌,改吃这碗饭我是没想到的。

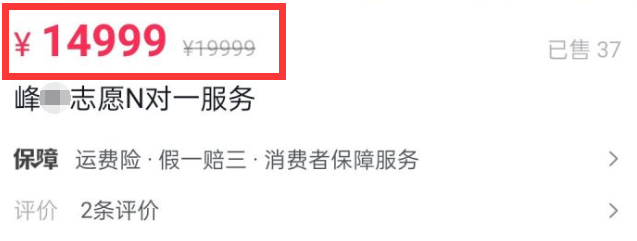

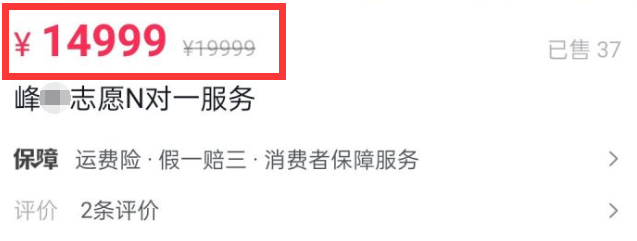

再看看“考研名师”的服务价格,好家伙,N对1竟然仅需14999,知名教育博主亲自下场就是不一样。

这么金贵的课程,到底包含什么内容呢?

说实话,我胆子挺小的,正面表扬影响力这么大的人,我是有些心虚的,希望大家多多支持保护一下吧。

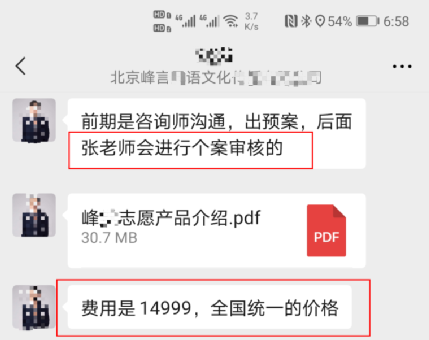

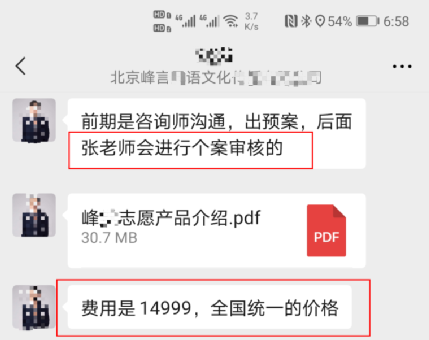

我继续往下调查,加上了他们所谓的咨询老师,要到了一份30多M的PDF:

我们严谨一点,根据咨询老师微信上的解释,这个所谓的“N对一”,可能是几个“咨询师”先出方案,最后我们“考研名师”审一下。

这个钱花的可太超值了!

什么叫N对一?谁是1?要是没有1的话,我不介意来啊宝贝!

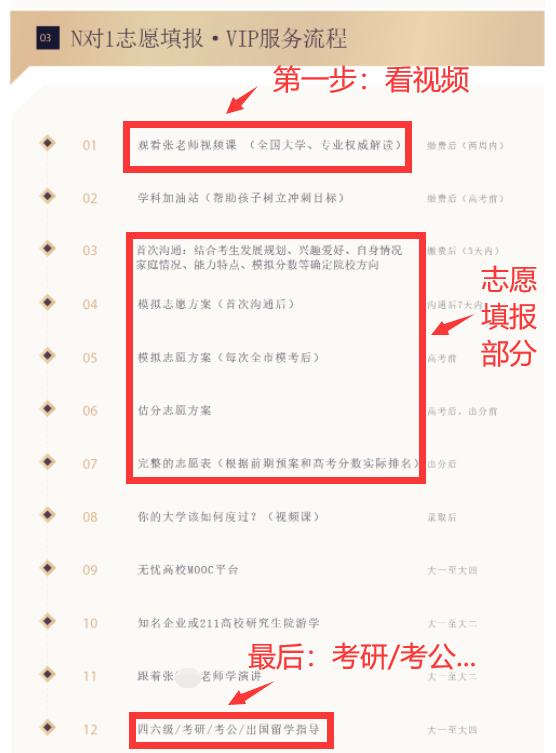

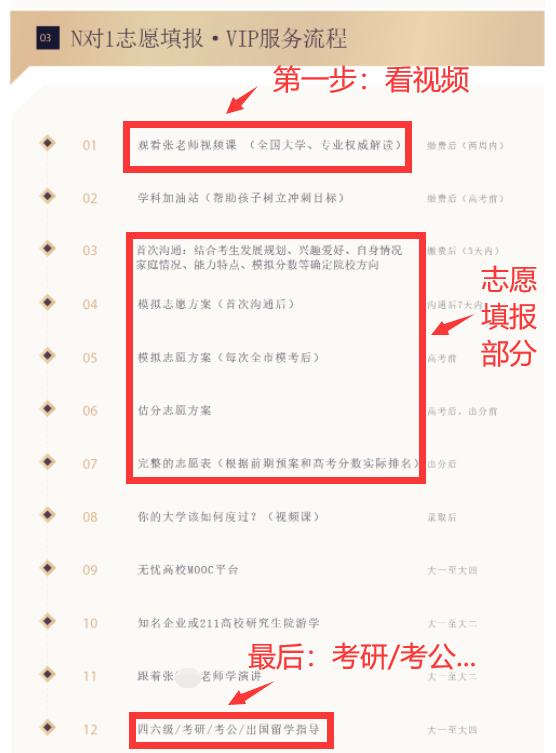

这份14999的课程包含了12个流程,看起来非常超值,仔细去看,你会觉得更加超值:

一份一万多的课程,第一步竟然是看视频,这样的安排太棒了,不愧是N对一服务。

请问看了能上清华北大吗?

更超值的是,12项课程里面竟然还有:

“02 学科加油站”

“08 你的大学该如何度过”

“09 无忧高校MOOC平台”

“11 跟着考研名师学演讲”

这种听起来就很成功的课程,让我感觉更加“超值”了!

更“超值”的是最后一项:“四六级/考研/考公/出国留学指导”。

敢情我们的考研名师真的是用心良苦,放长线培养莘莘学子,高考填志愿的时候就琢磨怎么让还没读大学的人计划考研了。

不愧是搞考研培训班出身的,这就叫不忘初心,这才是真正的“一条龙服务”!

让我不禁想起一个老江湖教育我:营销要从娃娃抓起!提前锁定目标客户!

高啊,我的“考研名师”。

为了让这一万多看起来值一点,“考研名师”用心良苦,把能塞的课程都塞进去了,咣咣放一堆,看着挺多,实际上却是也挺多。

但是这些东西有没有用呢?

律师函警告,说话要体面,我不讲太多,希望大家理性判断。

我继续深入调查:

可能是太赚钱了,“考研名师”非常看重这项业务,注册了商标,开发了APP,甚至还搞了一个官网:

看着还挺正规的,结果我下滑到下面的栏目“付费资讯”:

怎么还“vivo NEX双屏版”和“SEO推展”?

不负责任的推测一下,难道这是让建站公司改的模板,字还没改完就迫不及待地出来造福莘莘学子搞培训了吗?

如果是外包的话,建议抓紧看看是哪个倒霉蛋找的外包公司吧,活儿太烂了,问一下是不是吃回扣了?

我创业失败三十八次,这行我也熟悉啊,做套DEDECMS的仿站成本不超过500啊,团队里面有好人啊,该清理门户啦,

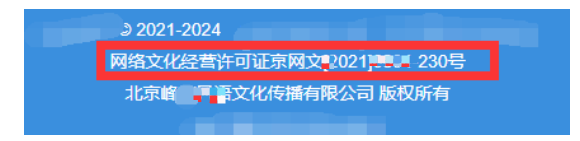

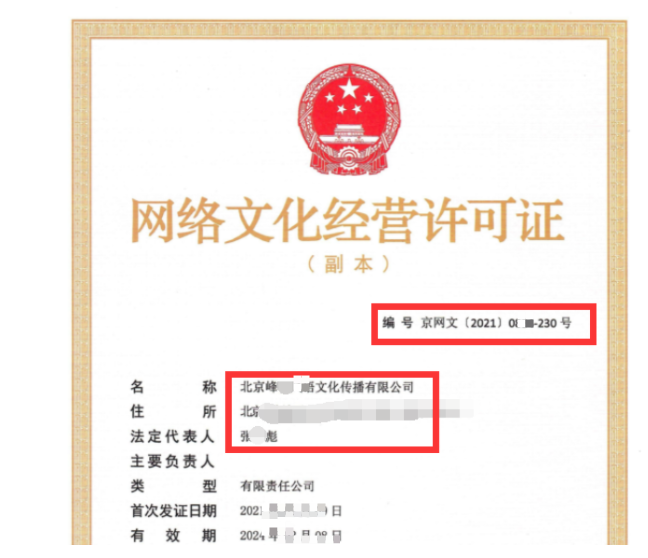

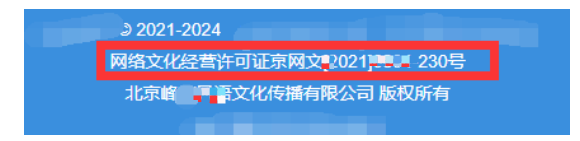

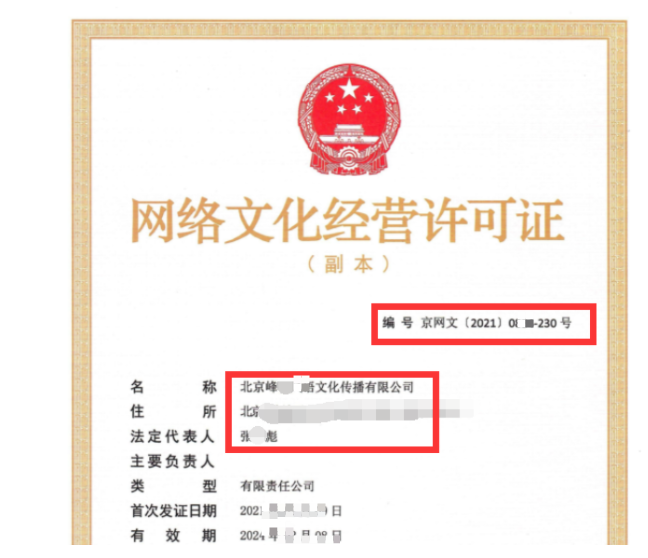

为了别冤枉好人,我还特地查了一下网站的备案号:

确实是我们彪哥本人啊,毕竟注册法人不能用艺名的不是?

亲爱的张老师,我讲这些主要还是为了和您一起助力行业成长,对事儿不对人,解决问题为主,我提到的这些点我都留存证据做公证了,希望咱们律师函能体面一点。

这些在聚光灯底下的人都敢这么搞,那些躲在阴影中的小机构吃相如何呢?

2

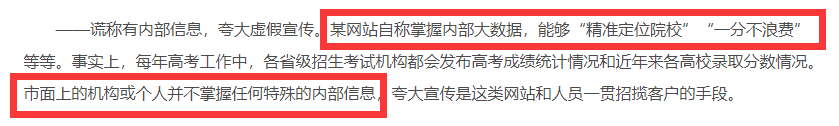

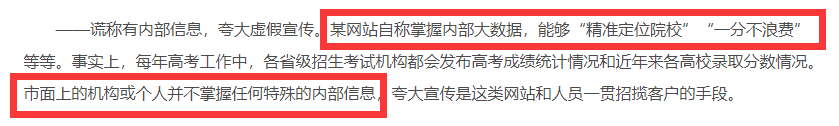

有些公司为了欺骗家长,扯虎皮拉大旗,号称和招生部门有合作,可以拿到内部数据,然后通过“大数据分析”,精准预测你的录取情况,“一分都不浪费”。

作为一个科技从业者,我可以负责任地讲,这就是扯淡,在利用大家对“大数据”的迷信。

还是亮出教育部的辟谣:任何机构都不掌握任何特殊信息,也不可能有合作。

从专业角度看,这些机构所谓的“内部数据”顶多是爬取历年各地高考相关的公开数据,搞一个简单的分析模型,根本没有多少技术含量。

我为什么讲软件给的结果顶多可以作为填报参考,不能迷信呢?

因为“采集”的环节“数据污染”就太严重了,政策每年都有变化,很多官网数据都更新不及时,甚至有很多错误,他们数据清洗也不可能做太好,基于这些“劣质数据”搭建的模型,会存在很多隐患。

朋友跟我讲一些同行,所谓的大数据预测就是拉几个刚毕业的学生开发出来的,卖得还特别好。

有些志愿填报软件给的建议甚至会出现信息不全和严重错误的情况。

大家一定要注意甄别。

3

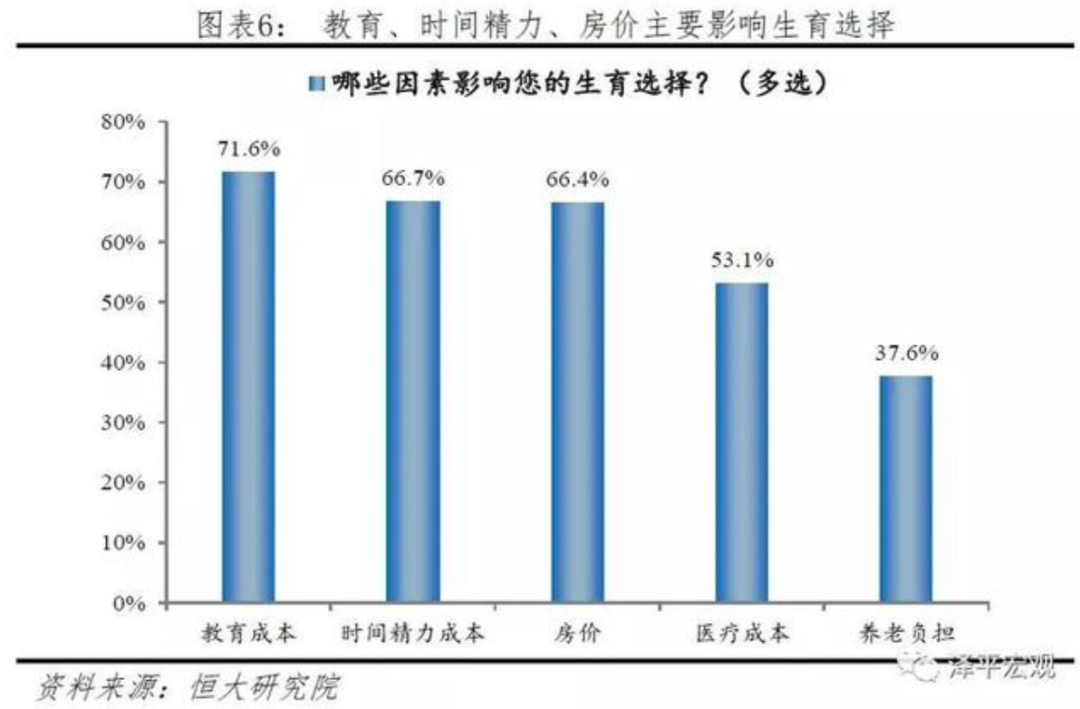

这个行业就是资本疯狂扩张的恶果,他们冲进来不断用“焦虑营销”蛊惑刚考完的学生和父母,宣扬什么“志愿报不好,高分也白考”,很多农村出身或者自己没什么文化的父母,又想尽可能给孩子最好的,他们知道自己没能力给太多,孩子辛辛苦苦培养了这么多年都过来了,也不差最后这临门一脚。

然后就落入了资本精心布置的陷阱,太多父母省吃俭用,哪怕这些产品很贵,也咬牙买了。

但付出之后,等待他们的又是什么呢?

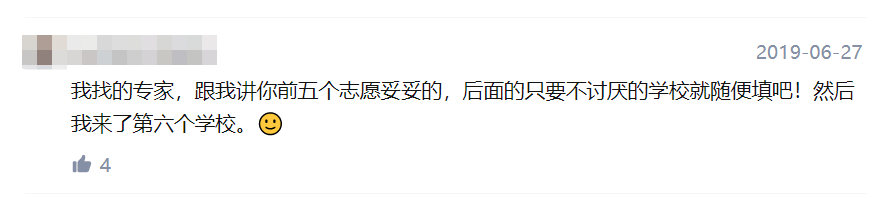

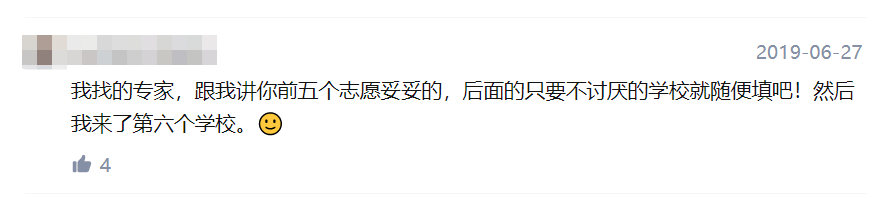

资本乱象之下,这个行业很多机构就指着“高考开张吃一年”,所谓的“咨询专家”“规划师”都是临时招聘,临时培训:

他们很多人甚至连大学都没上过,靠着淘宝上几块钱买的资料和公司培训的话术就上岗了,实际做的就是销售的工作。

让饱含期望的家长和考生一步步被骗入陷阱,越陷越深:

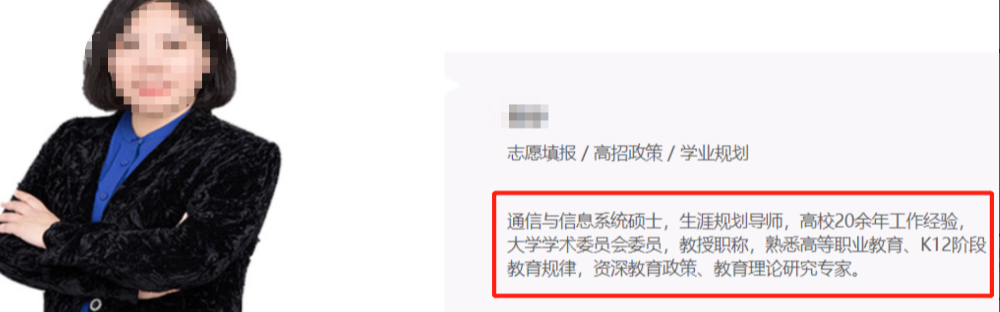

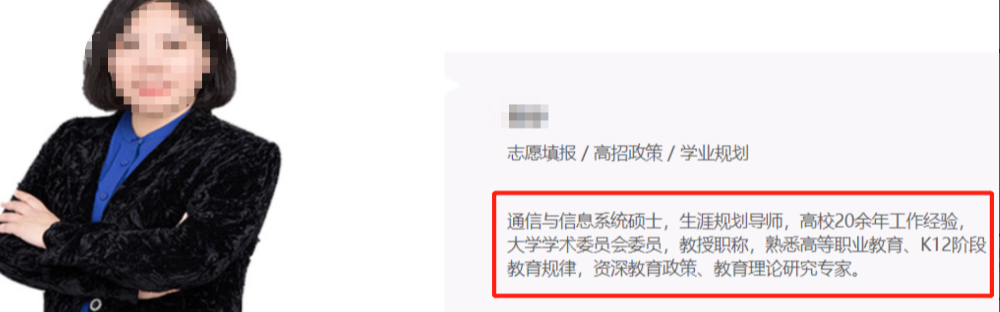

更过分的是一些包装出来的“假专家”收着几万的咨询费,号称什么专业硕士,高校几十年工作经验。

很多人就是在玩文字游戏:

敢不敢讲讲具体是哪个大学的硕士?资深研究专家是谁评定的?

什么职务能拿出来公开讲讲吗?

空口白牙,张嘴就来,四处招摇撞骗,连高考生都不放过。

更离谱的是有些机构为了营销,承诺“录不上退款”,然后会给一些特别保守的选择,纯浪费分数的那种,这就是误人子弟!

而更丧尽天良的是,一些填报志愿的机构会联系野鸡大学,卖人头给他们,牟取巨额暴利。

高考生在很多垃圾学校眼里就是香饽饽,招一个生,三四年下来,生活费学费,起码能骗十几万。

但是这些烂学校收费死贵,在当地根本招不到生,只能全国各地去买,去骗。

这些学校的学历,毕业证根本没有一点价值,企业不认,甚至毕业证可能都是假的,学校是违规办学,违规招生。

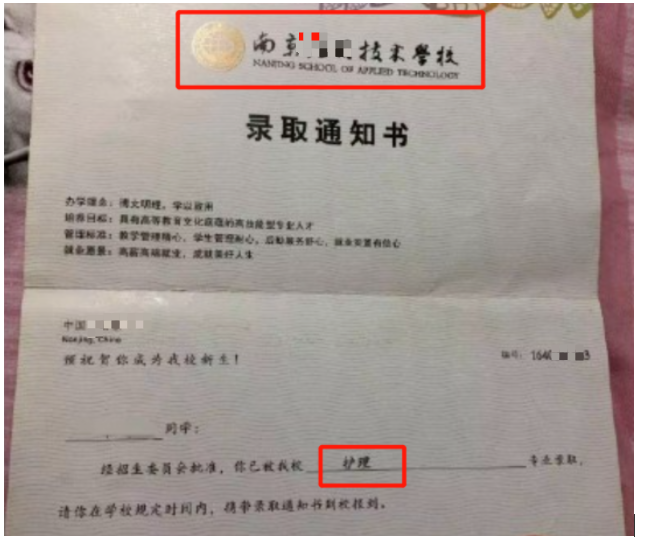

典型就是那个“某某经贸大学”,听上去很正规,其实蹭名字的野鸡大学,是个假学校,连官网都是照抄的河北经贸大学,甚至连首页Bananer校名图片都照搬:

真是抄作业连名都抄,“考研名师”看了都自愧不如,这难倒是你们圈里的优良传统吗?

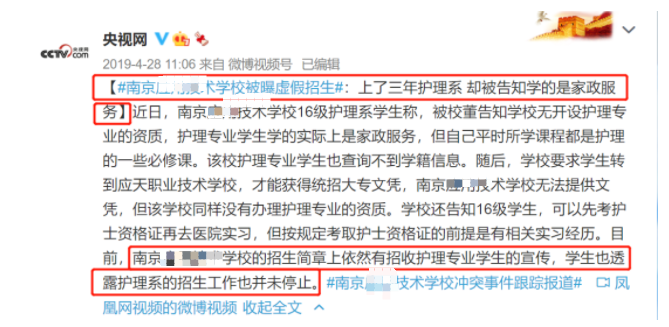

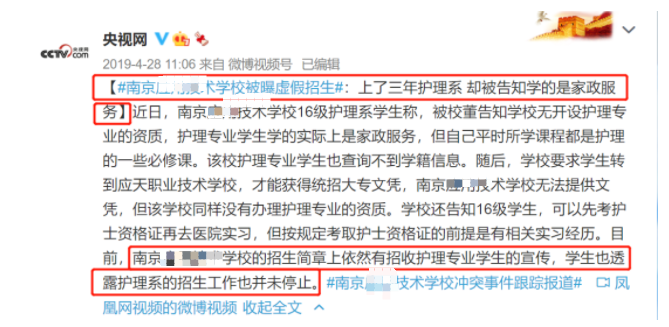

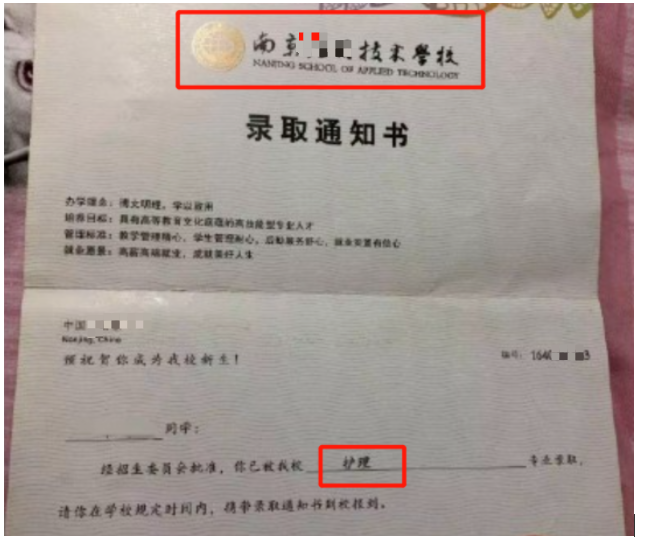

还有被央视曝光过的某技术学校,学生上了三年的护理系,结果最后被告知学的是“家政服务”

而这些名字听上去还可以的学校,很有可能出现在那些软件APP给你的录取建议里。

所以大家在购买使用这些软件的时候,一定要慎重慎重再慎重,不要迷信他们宣传的大数据和专家,多信源查验,多渠道确认,多通过老师和学校咨询建议,自己也不能偷懒,多看多研究,千万不要轻信盲信各种第三方给的建议。

自己要对自己的选择负起责任来。

最后讲几句心里话:

高考算是人生的一个分水岭,大家怀着憧憬结束寒窗苦读,开始走出原先那个小小的世界,外面的世界很精彩,但是外面的世界也藏着的诸多的险恶和诡诈,一个充满坎坷和惊喜的世界刚刚开始。

作为一个长期科普骗局套路,经历过诸多黑暗的过来人,希望大家可以怀着最美好的期盼去成长,同时也带着最严谨的判断力去生活。

希望你也会爱上这个魔幻的世界。

今天的内容就先到这里,我是创业失败38次,满肚子行业黑料的互联网“踩坑”人士牛顿顿顿。

记得关注我,我们一起脱下这个世界的伪装。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/r3xeIfSKs7C9pG91XeVg_w