数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

25万年前,智人从树上爬下来,开始了狩猎采集的原始社会形态。而那个资源匮乏的时代,却是离“粮食危机”最远的时代。

但人类的DNA是这样编程的:要追求更多。朝不保夕、生死未卜,这些是贬义词。当人们开始将更多谷物、果树的种子据为己有,开始占领更多土地进行耕种,侵略更多草原放牧,“Civilization”——文明的篇章才正式开启。

文明让人类更富有,却也让人类患上了一种富贵病——粮食危机。

这是萦绕在全球文明左右的“诅咒”,从中国到埃及古王朝,从印加帝国再到近现代欧洲,都不曾避免。正如天下大势如周期般循环往复,分分合合总是留下一地鸡毛。每逢和平时代,人们吃饱了撑的,于是人口开始激增,土地承载能力上限遭到突破,资源短缺和分配不均导致社会矛盾激化。

这时“诅咒”就会跳出来,用战乱、瘟疫等各种方式削减人口,然后经济活动萎缩甚至走向崩溃,男女老少为混口饭吃投军从戎、落草为寇,至少比饿死来得积极和体面。

而当人口数量减少到了一个底部,又是下一轮太平盛世。

千百年来,人类总是试图走出这种历史循环,但是很可惜,一次次无功而返,到底是人类能力太弱,还是周期律实在太强大?

历史书里,关于明朝的倾覆,标准答案是政治黑暗与制度腐败。

但深入历史长河,你会发现真相远比那些结论复杂——曾将百米大船派往印度洋的强盛朝代,被一粒米从内部攻破。

明万历年间,一艘船承载着中华民族的千年焦虑,从菲律宾吕宋岛诡谲多变的海域出发,驶向中华母国。船主陈振龙,对船只进行了一点改造,他把几尺名叫红薯的高产作物,绞在吸水绳中企图“走私”回中国。

这次“走私”,旨在挽救大明王朝。

此时的大明王朝正面临“粮食危机”,各方面都出现崩溃的征兆。

明朝初期,没有重大政治变故和军事冲突,对北部蒙古人的战争势如破竹,社会增长预期稳定,人口随之快速增长。从明初洪武14年到明末万历年间,全国人口从6000万增加到近2亿。

可是,粮食增长空间很快耗尽,难以负荷庞大人口。明初粮食亩产大概在220~240市斤,而明末仅增长到256市斤左右。加之小冰河时期的连年干旱、鼠疫横行,粮食供应雪上加霜。

要知道,粮食是那个时代社会稳定的压舱石,人们没有饭吃就会揭竿而起。陈振龙曾经2次“走私”番薯回国,可惜都失败了。当时统治菲律宾的西班牙殖民者,以“国家安全”为由,完全禁止番薯出口。

而这第3次,陈振龙终于将番薯带到了福州,并且在当地试种成功。只可惜,救国大业还是晚了一步。没有等到番薯全国推广,李自成杀入北京,崇祯全家自杀殉国。

判将李自成与张献忠都是陕北人,其部队骨干也以陕北军人为主,西北明军饿肚子的事早已天下通闻。起义骨干来自职业军人,军队窝里反,明朝焉有不亡之道路?

到了清朝,爱新觉罗后人深谙外粮食供应之重要,番薯、花生、土豆迅速遍植中国,也由此带了人口的激增。自西汉末到明末从未超过2亿人口的中国,在康乾盛世的时候,更是达到前所未有的2.9亿,在清末达到了4亿。

粮食多了,就高枕无忧?也未必,因为人口也会激增,粮食和人口的矛盾,始终萦绕,要不然,清末也不至于外国大炮一击就散了。

一个名叫马尔萨斯的人,看穿了这个上演了千百年的周期循环。

他提出,人口增长超过资源承载能力,终将导致危机,且问题无法根本解决,因为资源开发速度永远比不上人口增速。

于是我们看到,从唐代到明代,再到清代,人口上限虽因农业技术进步而缓慢爬升,可怎么也逃不开“合久必分”的周期律。

封建生产关系中,“诅咒”的应验可归结于技术进步缓慢;可即便在工业革命后,“诅咒”也并没有消失。

19世纪70年代,第二次工业革命带来电气化技术红利,“文明世界”欣欣向荣。新的生产关系、生产工具解放了农业部门生产力,例如机械化的农业,跨国集团大农场的盛行;交通、通信技术让世界变得更小;由粮食增产和殖民主义推动的全球化,也让人们对“粮食自由”充满信心。

但到20世纪初,工业革命技术红利逐渐消失,创新脚步开始放慢。没有新的底层技术革命,这个世界的商业格局也就从增量竞争时代,过渡到了存量竞争时代,激化殖民国家间矛盾。

在全球殖民进程中崛起的德意志,一跃成为超过英法,仅次于美国的第二大工业国。这威胁到当时老牌殖民国家英法——殖民地就这么多,蛋糕不能被摊薄。后来,萨拉热窝事件点燃导火索,“列强”内卷,世界大战一打就是4年。

而一战结束仅是大衰退的开端。

为确保德国无法东山再起,同盟国对其进行极限“制裁”,德国大量发行货币以支付巨额赔偿,使20世纪20年代该国恶性通货膨胀;欧洲其他参战国家也大量举债来重建家园。

在大西洋彼岸,“49年加入共军”的美国吃到了欧洲重建红利,其“经济泡沫”迅速增长,创造了资本主义经济史上的奇迹。整个美国社会的价值观念都在发生变化,发财致富成了人们最大的梦想,投机活动受青睐。这段时间史称“疯狂20年代”。

这一繁荣,潜伏着深刻矛盾。

美国工业增长和社会财富的再分配极端不均衡。这一时期兼并之风盛行,社会财富越来越集中在少数人手中。全美最大16家财阀控制了GDP的53%,全国1/3国民收入被占5%人口占有;约60%美国家庭挣扎在每年2000美元水平上下,仅够温饱;21%家庭年收入不足1000美元。

购买力严重不足,社会剪刀差扩大,居民消费受抑制。此时,美联储失策和银行业持续危机,导致通货紧缩陷入失控,M2在1929~1933年间缩减了1/3。

几乎在同一时间,国际贸易逐渐坍塌,将经济衰退推向大萧条。欧洲恶性通胀冲击国际贸易秩序,美国出口由1929~1933年,从52亿美元降至17亿,产品价格随之下跌,最大打击对象是美国农业部门。美国农业一直没有从战后萧条中完全恢复,农业长期不景气,农村购买力不足,农民人均收入只有全国平均收入的1/3左右。

面对贸易崩塌,农业部门的对策,无异于给通缩火上浇油。资本家维护农产品价格,而他们的做法,是销毁农产品减少供应,维护产品价格。

终于,奇妙的画面出现了。一边食品的大量积压,另一边人们买不起食物饿肚子。朱门酒肉臭,路有冻死骨。

恐慌很快裹挟整个西方。银行大规模挤兑,资本家套现保护资产;普通人也加入挤兑,将钱取出以免忍饥挨饿。为转移矛盾,别有用心之人开始贩卖民粹,甩锅犹太人、苏联、“其他人”。

于是马尔萨斯“诅咒”再次应验。愤怒带来怨恨、贪婪带来投机,秩序再次崩溃。二战爆发,男女老少为混口饭吃投军从戎,互相残杀,人口再次来到一个底部。

此时的马尔萨斯“诅咒”,其实已经脱离了粮食和人口的范围,而是更大范围的资源和人口的周期律。

二战结束后,更完善的粮食供应体系建立。

一方面,农业技术更先进。

杂交水稻自1976年起在中国大面积推广应用,使水稻单产和总产得以大幅度提高,如今已在印度、孟加拉国、越南、菲律宾、美国以及巴西等国大面积种植;得益于大农业规模效应的低廉价格,以及节约农药和除草剂成本的特性,转基因作物得到农民青睐,迅速扩散;物联网技术和新材料应用在农业生产,提高了种植效率。

另一方面,供应链安排更加高效,降低流通成本。

跨国公司将发展中国家作为生产基地,促进当地农业实现集约化、机械化,通过规模降低粮食边际成本;粮食商品和期货交易中心,极大方便农产品在市场上流通。

可马尔萨斯“诅咒”真的摆脱了吗?

也许不是巧合:底层技术革命恰好70~90年左右一次,技术红利期约40~50年。二战后,西方迎来20年“黄金时代”,重建家园再次催生增长浪潮,货币供应带来繁荣,第三次技术革命(信息技术革命),让世界充满信心。

也许不是巧合:21世纪初,底层技术革命边际效益挖掘,驶出快车道。二次能源逃不开“烧开水”的条条框框;基础物理研究陷入停滞;电子产品创新速度放缓,最尖端技术创新开始聚焦于突破摩尔定律,商业模式的创新开始聚焦于场景之间的“互联互通”——存量技术之间相互融合。

更可怕的是,大萧条之后第75年,粮食危机再次出现。

2020年10月,尼日利亚近1/3的州政府粮食物资遭到民众抢劫。民众声称疫情期间没有收到任何援助,不抢夺就要继续饿肚子。

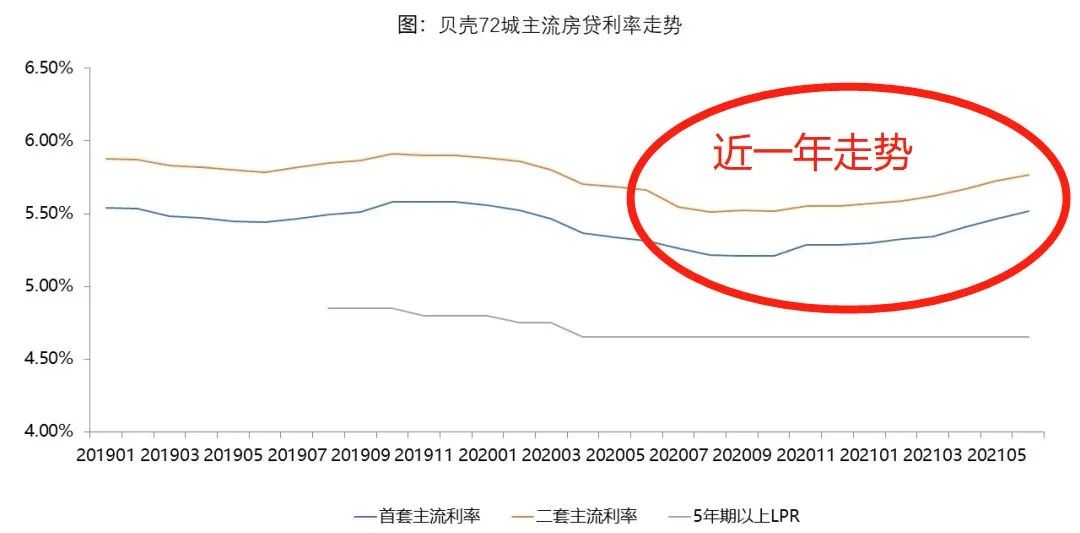

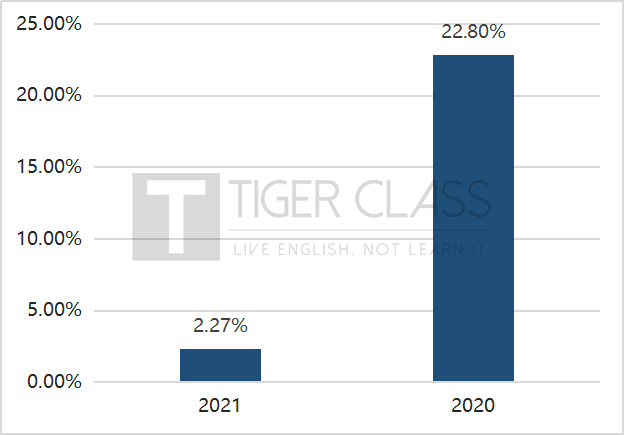

而另一边,粮食急速涨价。2020年6月份开始,不到4个月,每蒲式耳美国小麦期货从473美元涨到665美元,涨幅40%;伦敦小麦从157英镑涨到189英镑,涨幅20%;美国大豆涨价超25%;瘦猪肉涨超70%;牛肉涨近20%。

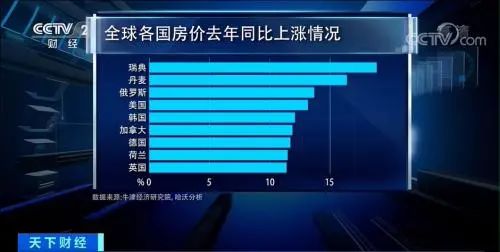

不仅在尼日利亚,俄罗斯、土耳其和印度都受到了冲击。俄罗斯为控制粮价,对小麦出口征收关税和实施配额;2021年1月,土耳其食品价格同比涨18%,里拉贬值;印度人口众多,叠加蝗灾和新冠,新一轮动荡近在眼前。

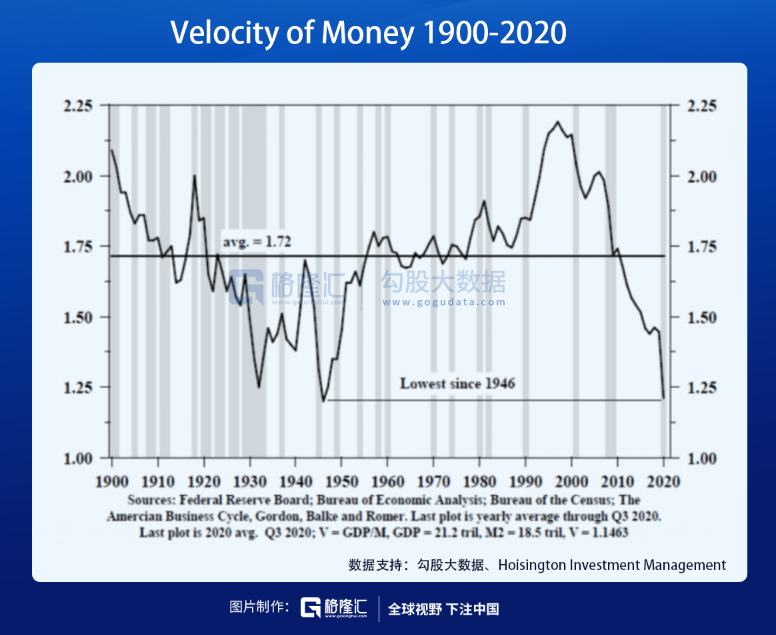

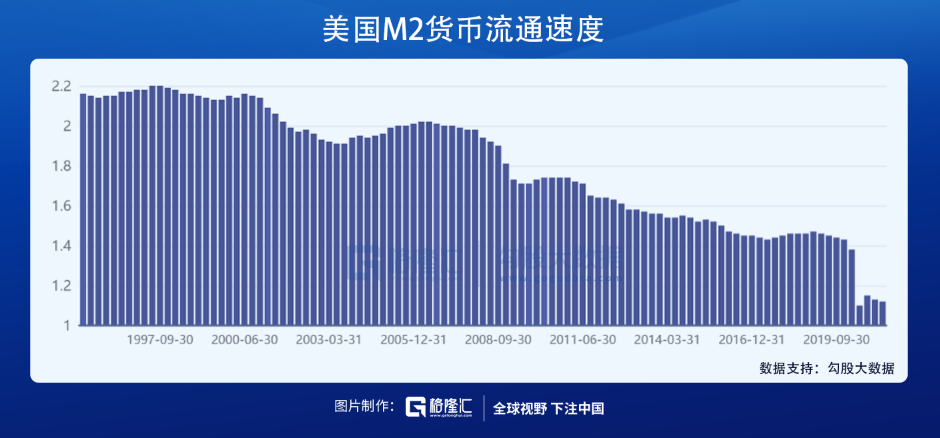

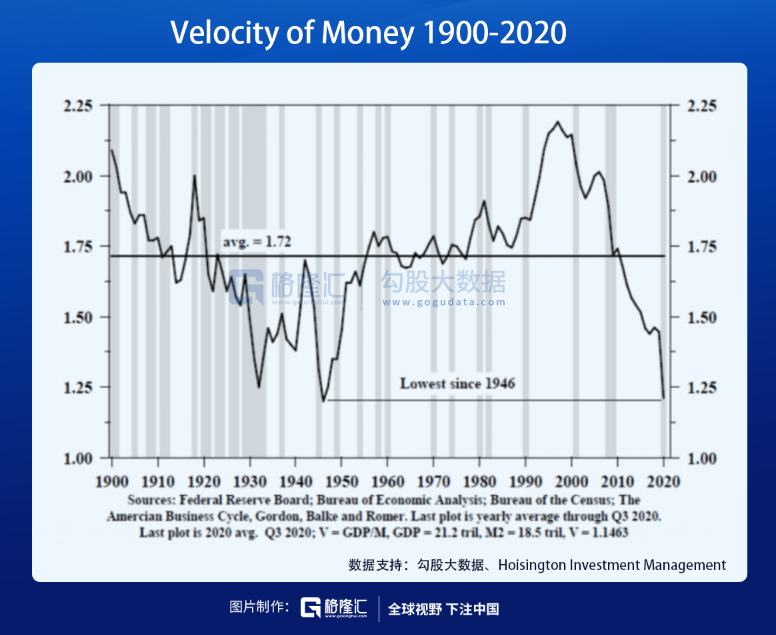

供需失衡预期下,资本伺机而动,美联储“核动力印钞机”进一步火上浇油。美联储的资产负债表飙升至2020年的7万亿美元;截至2021年4月,美国M2货币供应量达到20.26万亿美元;而3月份货币流通速度仅为1.12,政府大规模刺激和美联储无限量QE,没有为经济带来应有促进作用。

增发的钞票除了炒股、炒金属、炒比特币,还炒农产品。

热钱涌入,粮价上涨,至于导致资源错配、让部分人吃不上饭,对不起,华尔街不care。

大势像股市,具有波动性。左边力量强大时,资本家收割人民“韭菜”,资本集中度提升,经济迅速增长,蛋糕不断做大;右边力量强大时,阶层固化、社会分裂,经济停滞,货币超发……人民揭竿而起反抗资本家。近年来民粹主义、逆全球化和“占领华尔街”运动,仅仅是体现。

只要继续粉饰阶级矛盾,将仇恨转嫁到其他族裔、其他性别、其他意识形态身上,华尔街就是安全的;这场资本狂欢,就能够接着奏乐、接着舞。

“大人,时代变了。”

一场文艺复兴,解放了人类思想;一场工业革命,解放了人类生产力。技术、思想的前进,确实在不断提升开发、调用自然资源的能力。

当下科技昌明,通过农产品育种、转基因技术,提高农产品产量,完善农产品交易体系,降低生产、流通成本,能够养活70亿人类,当低价农产品向世界倾销时,传统农业几乎不值一提,瞬间瓦解。

但我们为科技带来“粮食自由”欢呼时,忽视了许多“看不见的手”正在错配资源。也就是在最近十年里,每一场战争、每一次经济崩溃、每一轮社会动荡,都能够在某个角落制造无数饥荒和流民,把发达国家、发展中国家都卷进去。

周期律似乎很强大。尽管马尔萨斯“人口诅咒”建立在人口野蛮生长前提上,但时代却在用道法自然丰富“人口诅咒”内涵。25万年前智人出现,科技进步到21世纪,我们却一直在吃饱饭这个简单问题上挣扎。

也许跨过这道坎将是光明,一个技术红利造福所有人的天府之国。又或者,无论再怎么解决粮食问题、资源问题,物质总量有限,而文明永远需要扩张。

而现阶段,我们亲临时代浪潮,唯有直面问题本身。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/u4Q9fIiXqgwIoRXFasDK4w