来源:价值世界(ID:chinavaluenet)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/iEWTk7yotMwKB4O4RPZQbA

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

来源:价值世界(ID:chinavaluenet)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/iEWTk7yotMwKB4O4RPZQbA

◎作者丨傅斯特

2021年,可能会悄悄改变每个人的生活,让普通人不得不活得更努力。

为什么这么说?

首先,就是一系列新规新政密集出台。

2021年,中国经济结构加速转型,“高层定调”、“高层决心”被频频提及,这里关乎地缘政治,关乎国计民生。

多的不展开,重点讲讲三个对普通人影响最大的新规:

1)2021年是资管新规过渡期的“大限”,打破刚兑,保本理财产品清退。

2)开年不到2个月,楼市限购政策不断出台,以一线城市为首要狙击目标,对房价采取“露头就打”的打地鼠战术。

3)1月31日重疾险新规落地,所有旧定义产品都停售了,不管性价比高低。

我们回过头看看,过去很多人在银行买理财,看重的就是一个字“稳”,现在则是连银行也不兜底了。

过去20年闭眼买房,怎么买怎么赚。但这几年,房价涨幅整体趋缓,上海、深圳2020年末出现“楼市打新”,也被层出不穷的新政策打了下去,广州更是直接从银行端限制贷款规模。

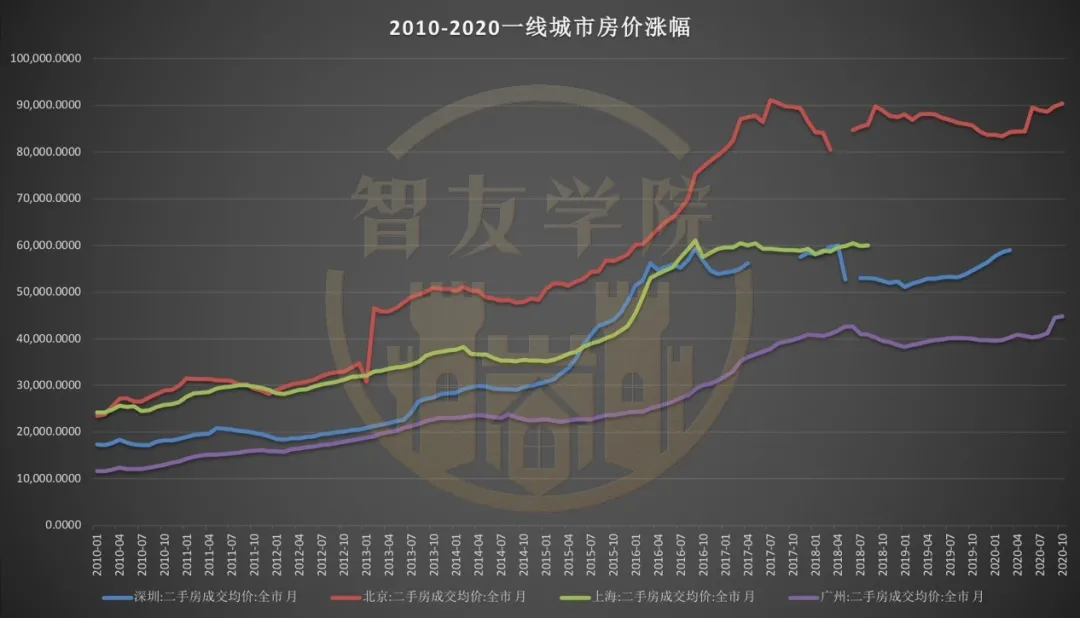

一线城市房价十年涨幅,数据来源:Wind

就连保险业也有新规,2021年1月31日重疾险新规后,之前性价比高的产品我们也不再买得到。比如,现在轻度甲状腺癌不再按重疾赔付,而按照轻症赔付。

感觉上这些新规似乎都是在剥夺普通人的福利。时代变了,如果说过去多的是低风险高收益的无脑投资,现在我们要正式告别无脑获取10%收益的时代了。

其次,通胀才是个人财富的最大“杀手”。

新规嘛,适应一下就好。但是通货膨胀才是钝刀子,伤人不见血。

没有人打包票通胀绝对会来,但通胀有一万个理由会来。

因为疫情,2020年全球十几个主要经济体,包括中国印钞量接近100万亿美元。要不,楼市和股市凭什么涨?

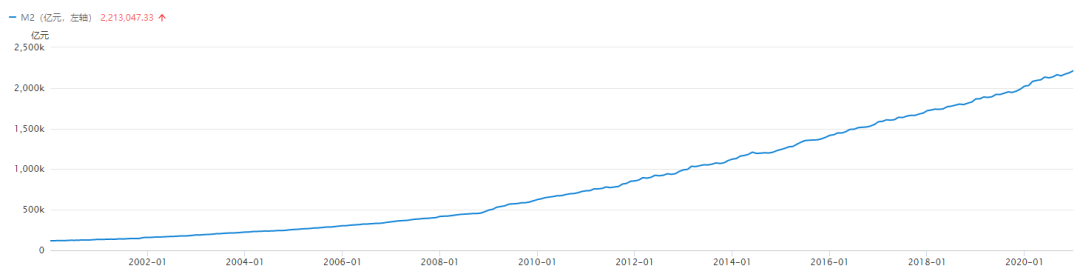

(中国M2数据)

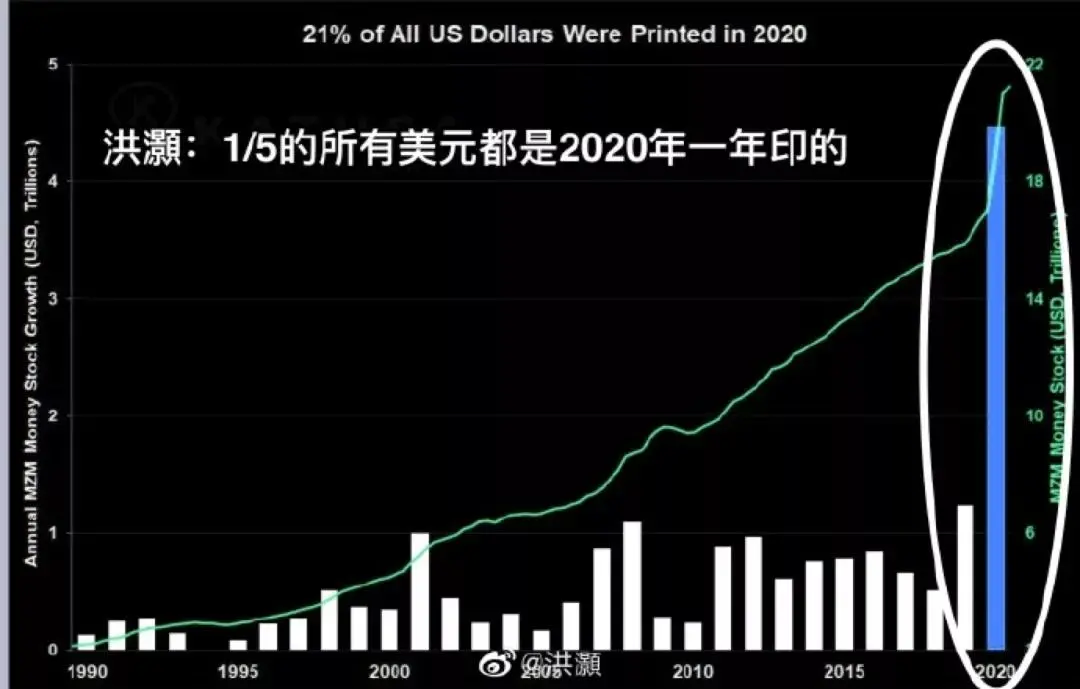

著名分析师洪灏表示:“有史以来的美元总量,有21%是2020年这一年印出来的。“老美收铸币税,那叫一个狠,通胀压力转移了一大半。

春节前,央行马骏出来发话,提醒资产泡沫风险,表示资产大涨是因为流动性和杠杆率的变化。

“去年我国几个主要的股市指数都大幅上升,接近30%,在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市,不可能与货币无关。另外,近期上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率的变化有关。”

而2020年下半年,监管层也通过一系列金融整顿,包括对蚂蚁金服、影子银行、互金平台的整顿,调节宏观杠杆率。

老百姓应该担心吗?应该,通胀风险是长期潜伏存在的。

但是为了不被通胀侵蚀财富,老百姓便匆匆忙忙上车资本市场,其实是下一个风险。

第三,最被忽视的,是狂欢的股市,新鲜的韭菜。

资金不去银行,进不了楼市,腾出来老百姓的4万亿存量资金,往哪里去?看着股市涨了一整年,眼下的银行理财和支付宝收益实在不香。不少普通投资者把钱买基金去了。

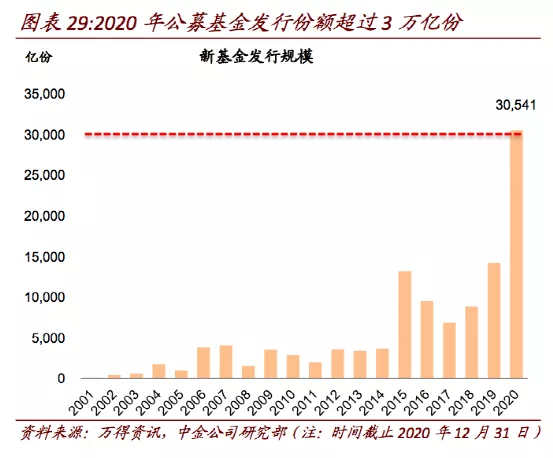

2020年新基金的发行量和2021年1月的募集规模,令人咋舌。今年以来,国内新基金发行总规模已经突破7千亿元,募集规模同比增长超过37%。

如果已经进场,相信你就会知道,要在资本市场里把钱赚进口袋里,哪怕是简单的基金,也不是那么无脑简单。

对于新基民而言,追热门板块和追涨杀跌永远是一道坎。为什么明星基金经理总是吐槽“基金赚钱,基民不赚钱”?我们不妨问问自己买了能不能拿得住。

尤其是刚开始接触基金的年轻人,在投资上表现得更为激进,这里其实缺了安全垫,下文会讲讲怎么样安全又大胆地赚钱。

总的来说,2021年,远没有想象中简单。

面对一系列财富巨变,普通人应该怎么应对?

一,要有配置思维,务必锁定长期收益。

我们回过头想想自己的管钱习惯,大概有个分类:

1)肯定有一部分钱是用于日常开销和固定支出的,这叫做“着急的钱”,随时会用上;

2)也有一部分钱是“不着急的钱”,几年内用不上,大家一般会用来做投资。

所以大部分人已经有两个账户:现金账户和投资账户。

为了更好地规划理财投资,我们还需要两个账户把完整的资产配置体系搭建起来——“防风险的钱”、“安全的钱”。

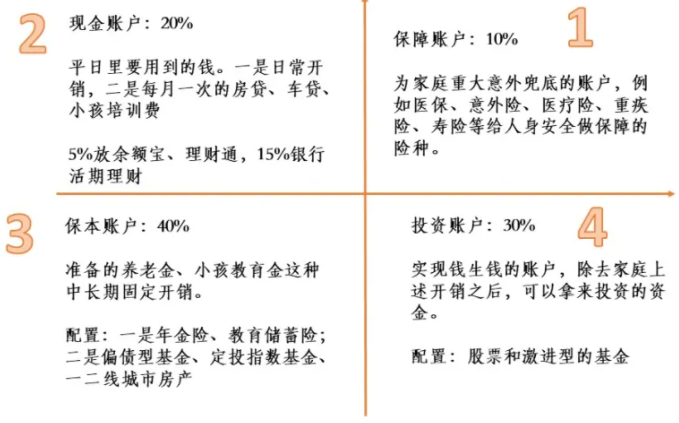

总结一下,就是四个账户:

1) 防风险的钱:保障账户,通过购置保险等撬动高额医疗保费,转移生命财产风险。

2) 着急的钱:现金账户,强调便利性和安全性,不能亏,随时能花。

3) 安全的钱:保本账户,强调安全性,可以放得久,但必须保本。

4) 不着急的钱:投资账户,强调高收益,同时也意味着高风险。

高瓴资本张磊曾表示,比起重仓1-2支股票的投资方式,大卫·史文森的分散投资、配置理念更适合普通人。

如果是年轻投资者,可以先从现金账户、投资账户配置起。而配置的下一步,就是尽可能地寻找优质的投资产品。

二,学会识别各类投资产品。

大多数人平时买投资产品,只知道简单区别银行理财、基金和股票。

但是为什么你买的基金暴涨暴跌,别人买的基金却是稳稳的幸福?为什么不同的银行理财收益不同?

这些产品的下一层,是更细分具体的金融产品。

很多买了多年基金的基民都还没搞懂各类基金的区别,比如股票型基金、债券型基金,固收+……还有大家平时挑选的各类理财产品,有的理财产品本质是存款,有的理财产品是货币基金……

一句话总结,要穿透产品的底层资产。一个很简单但大多数人都不会去做的办法——看产品说明书,后面也给大家举个例子。

三,现金不一定为王,但现金管理很重要。

最近很多人争论到底是持有资产还是现金为王,其实合理的配置才是王道。现金仓位是必须认真管理的,因为现金账户的作用被大大轻视了——

1. 提供维持日常开销的现金流:三个月内要用到的钱,日用品、餐饮、交通、房租、房贷车贷等;

2. 应对突发事件;

3. 现金仓位,是安全垫,也是低点入场的砝码。

太多人喜欢孤注一掷,把所有钱扔进基金或股票里,用花呗维持日常开销,再用下一月薪资填上。如果过了无息还款期,实际上自己每个月都被花呗赚钱。但如果我们合理管理好现金账户,不仅花得方便,还能赚3%甚至更高的收入。

但是资管新规出台、互联网存款被清退后,可以放现金的类现金产品越来越少,我们有哪些产品可以放现金零钱?

1. 货币基金:余额宝、零钱通

2. 银行活期存款

3. 现金管理类产品

前面两者大家都比较熟悉,但收益的确越来越低。

大家熟悉的天弘余额宝收益

但第三个现金管理类产品,不就是货币基金吗?

其实不尽相同。现金管理类产品,收益率不仅比货基更高,而且流动性会更好。

业界来看,现金类管理产品是比货币基金更方便的零钱理财产品。普及以后,必然是市场的香饽饽。

一个数据足以说明——现在各家银行火力全开,2020年银行业全年共有324款T+0现金管理类产品发行。

比如招商银行的朝朝宝,收益高于货基,是现金管理类产品中一个不错的选择。

2021年不简单,对于普通投资者来说是一个挑战。

老百姓能不能应对新规新政的改变,能不能在投资理财上有新的突破和成长,实现财富增值?陪伴成长的同路人显得尤为重要。

对于投资同路人,我们应该要有更高的标准。在我看来,有三点:

1、把客户利益前置;

2、陪伴式长期主义;

3、绝对的专业主义。

最后,我想给普通投资者三点建议:

1) 理财政策的动向,需要关注。把握大方向的正确,跟着趋势做理财、选产品。

2) 不管家底怎样,一定要做好配置。现金账户、保本账户、投资账户、保险账户合理规划,一个都不能落下。

3)培养基本的理财选品能力。学会看产品说明书,学会挑选优质的理财产品。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/O0HmYJBC_kZTT0TsZnZi_A

免于失去工作恐惧

什么是财务自由

职场上每一个人都渴望财务自由,本文就讲一个理财中的重要概念:财务自由度。

什么叫财务自由度呢?既然是财务,那么它首先与收入或资产有关。

以前有过外卖自由、超市自由、餐厅自由、旅游自由、买房自由等说法,很明显,财务自由也跟消费水平有关。

财务自由度就是衡量“资产收入”与“消费水平”的关系的指标。

“财务自由度”的核心是“自由”,大家想一想,对于成年人而言,最大的不自由是什么?

是工作!

因为你有很多花钱的事要做,所以你必须工作才能有收入;但因为工作要占用大部分时间,那些花时间的事你也不能做。

人生最大的不自由难道不是“享受需要的时间和工作所占用的时间的矛盾”吗?让你忍受工作的痛苦和无聊的,不正是失去工作的恐惧吗?

所以,有人用一个简单的公式去衡量财务自由:

财务自由度=投资性收入/消费支出×100%。

免于失去工作恐惧

分子的“投资性收入”代表家庭所有的金融资金(包括银行存款、证券账户、货币基金等)所产生的收益;分母的“消费支出”包括房贷、车贷在内的所有用于家庭消费的支出。

这个公式的意义就是:如果不工作,你能在多大程度上维持现在的生活水平?我称之为“免于失去工作恐惧”的财务自由。

如果你没有任何金融性资产,那么你的财务自由度就是零,说明你一旦失业,基本上就无法维持现在的生活状态。

如果你的家庭每年投资理财的收益是10万,你的家庭日常消费支出是20万,那你的财务自由度就是50%,代表如果不工作,你还能维持现在的50%的生活状态。

财务自由度达到100%以上,工作在谋生上的意义就大大降低,你自然更关注工作的成就感、价值感这些更高阶的人生追求,这就叫物质基础决定上层建筑。

达到100%的财务自由度的难度有多大呢?假设你是一线城市的三口之家,一车一房有贷款,孩子就读于普通公立小学,一个不过分奢侈、也不过分委屈自己的生活费用,包含房贷大概在30万左右一年。

达到100%的财务自由度,你的投资性收益要达到30万,如果你没有任何股票或股票性基金一类的高风险收益的投资,仅仅是买4%的理财产品,那么你的金融资产要达到750万。

如果是二三线城市,可以降低房贷标准,20万一年的生活费,对应的金融资产的标准是500万。

根据胡润最新的财富报告,金融资产在600万以上的,全国有144万家庭,也就是说,只有0.4%的人可以达到100%的财务自由度。

当然,金融资产达到这个级别的人,不可能只买理财产品,一定会配置一些波动性较大的权益类资产,如果收益率上升到6%,100%的财务自由度的金融资产门槛就分别下降到一线城市500万和二三线城市333万。

看起来仍然是一个很遥远的理想,有没有什么办法可以缩短这个时间呢?

决定财务自由度的三个因素

从财务自由公式的角度,财务自由度取决于三个变量,一是积累的金融资产,二是投资收益能力,第三是消费水准。

因为投资收益水平需要慢慢提高,消费水准相对更刚性,操作意义最大的还是金融资产。

金融资产是一个积累的量,其来源包括两部分:第一部分是工作收入减去生活消费开支后的剩余的量,这一部分与收入水平正相关,与消费水平负相关。

收入水平是影响最大的因素,可一般收入水平高的家庭,消费水准也低不了,生活中也不乏高收入的“月光族”,财务自由度一直处于1%的水平,即金融资金本身只能支付三个月的生活费,收益只能支付三天半的生活费。

当然,为了早日实现财务自由,过度压缩消费水平也不是一个好办法,财务自由就是为了让生活过得舒心,自然消费水平不能太低,否则像“三和大神”的消费水平,10万元金融资产就“财务自由”了。

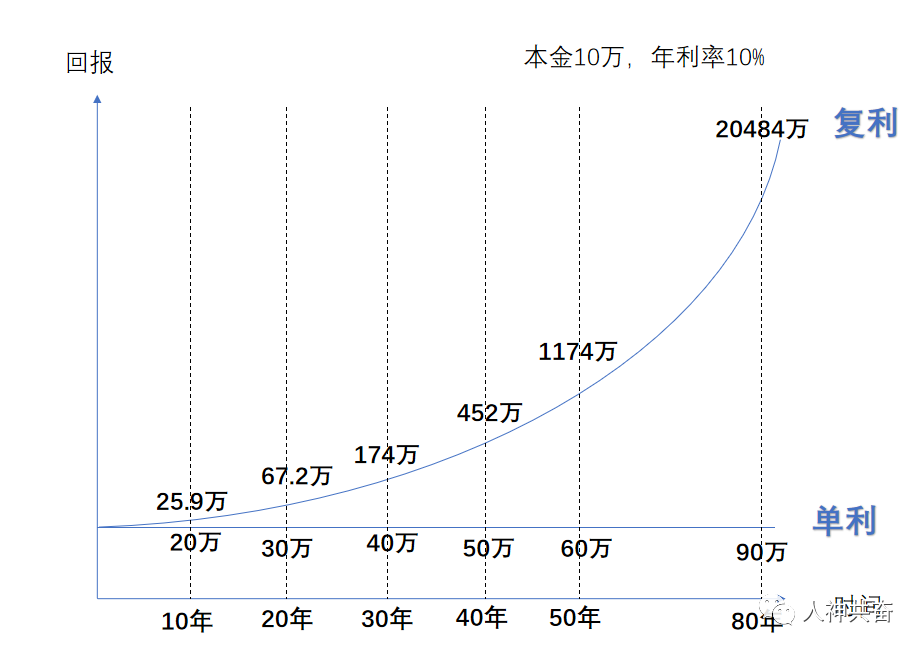

金融资产的第二个来源是收益再投资的部分,这一部分很容易被忽略,但这就是投资中最重要的“复利原则”,决定这一部分的因素,包括投入资本、收益率、坚持投入和风险控制等多种因素,长期积累下来,这一部分的比重将远远高于第一部分的本金。

很少有人一进职场就能拿到高收入,所以金融资产的积累主要取决于:

1、收入增长速度

2、积蓄与消费水平的平衡

3、以复利的原则坚持投资

难度就在第三点“复利原则”,看上去简单,执行起来却有两大难度。

实现复利的两大障碍

大部分年轻人对于复利的心态是:“我才不会去想几十年后有多少钱,我现在就要钱,马上就要钱。”

复利原理是不错,但年轻人在投资上有一个巨大的障碍:投资的最初和后期,钱生钱的速度差不多,但绝对收益与相对效用却差别巨大。

从绝对收益上说,投资一万元和一千万元,赚10%的难度差不多,但前者的回报是1000元,可以维持一个初入职场的白领一周的生活,后者的回报是100万,就算是富豪,也能用上几个月了。

复利越往前越不起眼,越往后才越有威力。可单位金钱对人的相对效用而言,却是越年轻越高,越年迈越低。大学时,一百块能花出一千块的效果,到了四十岁,花一万块只能得到一万块的效用,而到了老年,十万块用来治病,其快乐指数甚至为负。

另一种常见的错误心态是急于通过投资来实现财务自由,追求过高的收益率,忽视了均值回归的风险,反而欲速不达。

这两年的牛市给大家一个高收益的错觉,但拉长到十五年以上横跨两个牛熊的投资周期看,中国最好的公募基金经理投资回报年化也就是25%,巴菲特巅峰十年的年化收益也能达到25%,但之后也慢慢降到15%。

随着中国经济增长率的下降、市场的成熟,就算精挑细选组合投资,也只能给出10%的长期年化收益的预期。

还有人亲自下场成为股民,姑且不论你是否能达到职业投资者的水平,就算你有投资天赋,还有一个值不值的问题。

能够获得稳定高收益的都是职业投资者,他们花在投资上的时间和压力并不比工作少,追求财务自由的目的就是不为生活压力而工作,那么职业投资岂不是南辕北辙?

只有不太花自己的时间精力通过基金等专业投资者实现的财务自由,才算是真正的财务自由。

复利对应的收益率要求并不是很高,但需要稳定,风险控制。如果没有复利的贡献,就很难达到财务自由对应的金融资产的要求,举一个一线城市里中等收入水平的白领家庭的例子吧。

为了财务自由

结婚通常要花掉年轻人所有的积蓄,所以大部分家庭的金融资产从婚后才开始积累。假设一个一线城市家庭两人年薪扣除房贷后20万,没有孩子的头三年每年可积累金融资产10万。有孩子之后,虽然生活开支变多,但薪水也会增长,假设仍然保持每年10万的积累速度,从28岁到40岁,本金的投入达到120万。

再看复利的部分,如果加大权益类投资的比例,采用比较激进的全部投入股票基金的投资方案,按照精选优秀公募基金组合10%的长期年化收益标准,40岁时,可投资的金融资产为230万。

以家庭年消费(含房贷)30万一年为标准计算:

如果继续采用全部投入权益性资产的进取型方案,继续得到10%的年化收益,230万一年是23万,则当年的财务自由度为77%;

如果转为相对保守的一半权益资产一半理财产品的平衡型方案,年化收益率降至7%,一年的收益是16万,则当年的财务自由度为53%。

如果想要在40岁时能达到100%的财务自由度,前一种进取型投资方案需要这12年,每年积蓄13万,后一种平衡型投资方案需要每年积蓄18万,而且必须全部用于高风险收益的权益类资产。

如果之前12年只投资年化收益7%的平衡型投资,那就分别需要每年积蓄16万和23万。

无法避免的“失去工作的恐惧”

很明显,绝大部分人很难在40岁前达到100%的财务自由度,也就是说,我们无法避免“失去工作的恐惧”,我们仍然需要忍受加班的摧残,上司的挑剔。

而且,即使100%的财务自由度只是代表你不再为了生活压力而工作,而真正可以不工作的财务自由则是需要200~300%的财务自由度,即,你的资产性收入要能覆盖2~3年的家庭开支,这是因为投资性收益随着经济周期波动,你投资中的权益类资产越高,波动就越大,需要覆盖更长时间的生活开支。

所以我们必须接受工作的意义,而不是将其视为幸福的代价,那种“达到财务自由就周游四海”的不切实际的想法,只会让我们更加痛苦。

我们长期以来形成了一种思维定势,工作以外的世界都很美好,只是因为那是我们不曾拥有的世界,所以更现实的想法应该是怎么把无聊的工作变得有趣有意义,如何在50%的财务自由度下,找到生活与工作的平衡,那是我们给自己的人生课题。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/pNpcLT3wFh9UFRbr7m-fCQ

从PEG到DCF

买“X茅”并不是良方

今年A股的怪现象越发让投资者郁闷,就连机构投资者都大呼看不懂。

沪深300上升5%,所有股票中位数下跌-12%;

一边是抱团股65倍的茅台、200倍的宁德时代比亚迪爱尔眼科、100倍的迈瑞恒瑞金龙鱼,一边是估值越来越低的地产银行,还有大量增速20%,PE却不到15倍的中盘股;

但抱团不是上保险,同样是去年抱团的版块,食品饮料上涨9.8%,军工却下跌15%;同样是去年的“三傻”,银行涨幅13%,保险下跌8%;

甚至连沪深300也出现了分化,指数上涨5%,中位下跌-1.7%

市场资金向基金集中,基金的资金向头部基金集中,导致市场的资金越来越集中于部分高景气赛道的部分明星龙头股。这些头部机构也在思考一个问题,如果继续集中下去,这些头部机构之间怎么做差异?又怎么拉开相对指数的超额收益?

买“X茅”并不是一定是良方,云集了各种“X茅”且有一定主动性的上证50增强基金中,最强的南方50增强涨了10%,最弱的中海50增强仅涨了3.5%,低于上证50的5.5%。

这样下去,今年可能出现的尴尬情况是,就算指数继续上涨,主动型基金很可能半数跑不赢指数,巴菲特提出的挑战将在A股提前出现,这将是所有基金经理(包括明星基金经理)的梦魇。

为什么机构也有玩不转的时候?因为任何投资体系都有缺陷,资金量的突然放大,会放大这个缺陷,而机构投资体系中最大的缺陷就是估值方法。

PEG估值与DCF估值

很多人指责机构已经不考虑估值了,但真正的原因在于估值方法的改变。

从2017年开始,外资给A股带来的不仅仅是资金,还有估值体系的变化——从PEG估值逐渐转变为DCF估值法,而目前的种种怪现象,皆因此而起。

PEG估值的核心是按增速给估值,PEG的基数为1,把增长的百分号去掉变成PE数值,再根据企业和行业的基本面,优秀的企业上浮,一般最高到2,差的下折,但最差也就是0.5。

按PEG估值法,一家还可以的企业,过去四个季度(或预计今年)的利润50亿,增速20%,按PEG=1,给20倍PE,合理估值就是1000亿。

PEG估值法比较好理解,而且会给正处于高速增长中的企业以高估值。

再看DCF估值法,这个方法的核心是按未来成长的空间给估值,把企业未来可获得的自由现金流加起来,再以某个利率折现到现在。

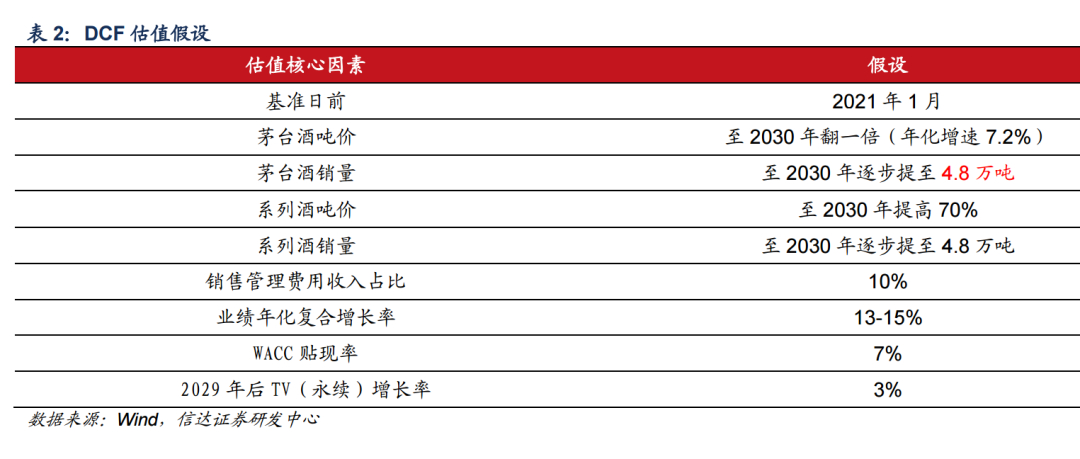

下图是某机构为茅台估值的一系列假设条件:

还是上面的那家企业,如果DCF估值法估出价值为2000亿,而今年的利润是50亿,那么合理PE就是40倍,相当于PEG=2。

正常发展的企业,两种估值方法得到的结果应该差不多。但那些未来空间大但目前利润及增速一般的企业,DCF估值法会给出一个很高的估值,此时,如果从PEG的角度看,就是高估了,比如上面的例子。

DCF估值法因为太过繁琐,现在用的多的是简化版的“终值折现估值法”:

先判断这个赛道进入常态增长后的收入空间,比如5000亿,再给出龙头公司的市占率,30%就是1500亿,再按利润率给出净利润,10%就是150亿,再参考该行业的常态增长型公司的估值水平,比如20倍PE,可给予3000亿市值,假设这个目标将在5年内达到,再假设你的预期收益率是年化10%,现在的合理市值就是3000除以1.1的5次方,为1863亿。

如果现在的TTM净利润是15亿,合理估值就是124倍PE,这个估值水平,折算成PEG的角度,业绩五年增长10倍,年均增速为59%,相当于PEG为2.1。

如果只是根据当下的增速预测未来,如果当前增速并没有体现未来的潜力,比如是正常的30%,那就顶多给PEG=2,才60倍估值。

从未来的某个确定性的时点倒推现在,这是一种“终局思维”。

PEG估值看的是当下,DCF看的是未来,PEG估值看的是速度,DCF看的是空间,PEG估值是百米冲刺的视角,DCF是马拉松的视角。

打个比方,PEG就好像是找钟点工,年轻力壮有经验,就给20块一小时,新手就给10块钱;DCF就好像是校招,招985/211跟中专生,虽然现在都是新人的活,但前者可以是后者薪水的两倍,看中的主要是未来的发展空间。

那么,PEG和DCF估值方法,到底哪一种更合理呢?

产业结构导致的估值变化

这两种估值法的差别,反应的是经济与产业结构的变迁。

2017年以前的中国经济结构,PEG估值更能体现公司的价值。2008年金融危机之前,中国经济所有的产业部门都在高速增长,且看不到尽头,终局思维无从谈起。

到了2008年到2015年这一段时间,虽然经济增速在下降,但上市企业的资产并购潮起,外延式增长看上去也像是增长的永动机。

2017年以前,一个行业的小企业增速通常更快,所以估值普遍比大公司高。那时市场新机会不断,小企业更灵活,也更愿意把握这些新机会,就算乱搞失败了,还有个壳资源价值保底。

在PEG估值法下,动不动就50%以上增速的公司,才能给高估值,而那些20%的稳速增长的消费类公司,最多值30倍估值,所以2017年以前,海天在30倍、茅台在20倍、爱尔在40多倍估值附近徘徊了很多年。

但到了2017年以后,供给侧改革导致成本上升,去杠杆让企业不敢投资,贸易战又打击了出口企业,消费被高房价所拖累,资本市场的无序并购又被监管严格限制,快速增长的条条大路都被堵上了,投资者终于看清真相,90%的企业没有发展空间了,加速增长就是加速死亡。

2017年以来的中国,特征上更接近于一个防御型经济体,消费医药等行业成为资金关注的重点,高层更关注金融风险的防控,所以10%能活下来的企业,就成为“吞噬怪兽”,它们要么处于一个“长坡厚雪”的赛道,要么有规模成本优势,要么有长期积累的垄断资产,要么有优秀的管理层,这些企业不需要高增长,也能拿到高估值。

就像20岁以前的学生,因为未来的空间很大变数更大,所以就看现在学习的成绩好不好,有没有考上重点高中名牌大学。

但到了40岁,能力的重要性下降,未来的空间才决定一切,大城市和中小城市不一样,传统企业和新兴行业不一样,大公司和中小企业不一样,就连身体好不好,家庭关系是不是和谐,都有很大的关系。

大华和海康,安防系统的老大和老二,现在都在向人工智能转型,2017年以前,大华的估值比海康高,现在是海康比大华高。

白酒,以前是名酒涨不过地方酒,大酒涨不过小酒,现在完全反过来。

既然是产业特征决定了估值方法,那么必然有一些行业超越了时代的特征:宁德时代,既有高增速,又有大空间,估值200倍起步;爱尔眼科,占据眼科黄金赛道,体外培养注入体内,高度确定性,估值慢慢推上200倍;迈瑞医疗,借助工程师红利在医疗器械这个上万亿的大赛道里每年攻下一个品类,估值稳坐100倍……

不过,仅仅从行业来看,这些企业的高估值并不那么令人信服,两市中最确定空间也不错的茅台,估值并非最高,一年前更是掉到了30倍。

理解两种估值方法的差异,还要回归投资者的投资理念。

PEG的现在与DCF的未来

这两种估值方法不但体现了对企业价值看法的不同,也是对时间感受上的差异。

PEG是站在现在看未来,它觉得未来是模糊的,只有现在是真实的。

别跟我说什么永续增长,鬼知道20年后的人用什么牌子的酱油,还喝不喝白酒?只有现在的增速是真实的,收购一家公司增长30%,提价增长50%,只要业绩出现,所有的疑问都会烟消云散。

——不要说过去,不要问将来,如今才是唯一。

而DCF是站在未来看现在,它觉得未来才是本质,现在不过是幻相,只能把未来贴现到现在。

一支股票,如果不打算持有三年,你就不配拥有一天。任何增长都有天花板,在一个总盘子500亿的市场,营收50亿到100亿高增速不难,但从100亿到200亿,增速必然下降,成本必然上升,到了200亿,市占率40%,很多企业就无法增长了,就必须扩品类,增加了不确定性。

——我的未来不是梦,我认真地过每一分钟;我的未来不是梦,我的心跟着希望在动。

到底现在更可靠,还是未来更重要,投资者的价值观决定了他们对一家公司的看法。

长坡厚雪,却常常高估

从理论上说,DCF估值法更符合价值投资的理念,长长的坡,厚厚的雪,讲的都是未来的空间,而PEG看的是此刻“滚雪球的速度”,小的雪球自然滚得快,大的雪球自然滚得慢。

如果今年增速30%就给30倍,明年增速50%就给50倍,可公司还是那个公司,在做实业的人心中,难怪要把二级市场的人都看成赌徒,

所以从2017年外资大规模进入A股市场开始,从消费股开始,龙头股慢慢切换到DCF估值法,导致PE估值体系不断向上限突破。

那么这些“X茅”们,现在的估值是合理的吗?非常遗憾,DCF估值法天然有高估的倾向。

DCF估值的“长坡厚雪”的理念更强调赛道,其简化版的终值贴现估值,依赖于三个假设,行业的终极空间,公司的终极市占率,达到这个市占率的时间,这三个假设条件高度依赖投资者的对企业的看法。

大部分散户投资者职业经验并不丰富,更不用说是管理经验,对企业的理解停留在想像力的层面,看了几份研报就能给出一家企业的终局。

而掌握了定价权的机构大资金,一定程度上具备了判断估值合理性的能力,但他们在短期化的考核机制下,并不介意在泡沫期继续持有。

虽然市场有纠错机制,并不会轻易形成泡沫,但DCF估值法的另一个缺陷,终于使其走向彻底的泡沫。

放弃现在的代价

DCF估值不但是主观性,还是个性化的,一千人眼中有一千种估值。

下面两个机会,你选哪一个?

A:99%的胜率,赚4%

B:50%的胜率,赚20%

说茅台贵的,是被贫穷限制了计算能力。一般人可能还要算一算概率,但对于能搞到2%的低利率的人而言,这道题的答案很明显,选A,再加10倍的杠杆。

因为龙头股业绩的高确定性提供了相当的安全边际,在市场氛围不错的情况下,其股价往往处于轻微的泡沫之中,使得其收益率保持在略高于利率或无风险收益的水平。

可一旦遇到低利率环境,大量高杠杆资金就会追逐这种确定性的机会,从而推升股价,这才是疫情爆发起来后,高确定性公司估值暴涨的原因。

高杠杆低利率高确定性低收益率,才是暴富的安全机会。

DCF估值或终值折现估值的计算都涉及到贴现率,每一个人的预期收益不同,给出的合理估值也不同。

牛市属于买方定价市场,价格由出价最高的一批人决定,所以在低利率的环境中,DCF估值法必然会算出一个泡沫化的估值来。

也许当下并没有泡沫,但泡沫化终难避免。

PEG估值法当然也有泡沫,可只要一季不及预期的财表就能打回原型;而DCF估值既然放弃了现在去追逐未来,那么泡沫一旦形成,就会自我强化,暂时的低业绩只会带来更高的PE,只有利率的改变才能最终刺破泡沫。

从长远看,我们都已经死了……吗?

现在的投资者,把没有办法验证的高估值逻辑统统归为“信仰”。

永续价值的贴现,这个词也绕开了一切问题,几乎可以解释一切。

而罗大佑在《恋曲1980》中唱道:“你曾经对我说,你永远爱着我,爱情这东西我明白,但‘永远’是什么?”

投资是一个“黑箱游戏”,它投入的是当下的成本,必然回到当下的价值。凯恩斯在他的《货币改革论》一书中留下了一句名言:“长远是对当前事务错误的指导。从长远看,我们都已经死了”。

但未来又很重要,投资是“时间游戏”,时间会改变一切,估值必然波动于时间的长河,如果只盯着当下的价值,我们就都会沦为赌徒,如果不对未来下注,资本市场(包括一级市场)的价值发现,资源配置的作用也会荡然无存

我们既生活在当下,也生活在未来,而在当下与未来之前,只有一道脆弱的、却必不可少的东西在维系,那就是“泡沫”——在投资圈之外,那玩意儿被称为“希望”。

估值系列

2020-11-15 低估值投资策略,两类是陷阱,两种是机会,怎么区分?

2020-11-8 什么样的企业可以长期保持高估值?

2020-9-13 海天涨到100倍PE,仅仅是抱团炒作吗?

2020-6-27 好公司,股价到底多贵才合理的?

2019-6-23 最直观的估值方法:会相亲,你就会估值

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ftQzda9sw1J31CNovGYMCg

今天周二,正好昨天很多人求金融投资书单,我就把原来在帝呱呱发过的书单再在这边重新发一下。

其实,我是一个特别喜欢和人打配合的性格,只要找到靠谱的伙伴,我能做“甩手掌柜”的就做甩手掌柜,我愿意相信我的合作伙伴。

但投资和教育孩子我却一直都是亲力亲为,我也一直“鼓吹”大家这两个领域你必须得自己懂!!

不瞒大家说,我是几个银行的私银客户,成为私银客户有非常高的资产门槛,有些银行要求存款300万以上,有些要求500万以上。每次私银经理看到我账户上趴的有钱的时候,就会打电话给我推销他们的投资理财产品。

当然银行也会把优质的私银服务当作宣传卖点。

但是!!!每次他们给我推荐产品的时候,我多追问他们几句,产品的结构是什么,底层资产是什么的时候,他们就只会用银行提供的统一话术来回答我,却根本回答不了我的问题,这只能说明一个问题:他们还不够专业。

所以你看,即便是银行宣称最好的金融投资服务人员,水平也就这样,你敢不自己学,只跟着他们走吗?

当然,大家也不要觉得只有中国这样,美国作为金融大国,也好不到哪里去。特别牛逼的基金如果你不是大富豪,根本无法参与。而市场上管理散户资金的,水平只能说:礼貌而不失尴尬的微笑。

今天推荐的书单是一些入门级的书单,投资的领域有很多难啃的大块头,这些我都没有放在这次的书单里,因为上来就看这些书,只会打消你的积极性,让你放弃学习的想法。

所以下面的书单,我是按照由简到难的顺序编排的,即便是其中最难的那一本,也远没有到艰深晦涩难读懂的地步。财富一点点积累,阅读也是一本本的精进。

这两本并列一起,是因为他们是最通俗易懂的财商入门书籍了。

如果你有一个小学5-6年级以上的孩子,这些书也可以给他们看。

内容很简单,但如果你是小白,可以多看几遍,第一遍看内容,第二遍带着自己的生活阅历一起,边思考边看,相信每次会有不一样的收获。

这是一本大气磅礴的书,写的是真故事,完全可以当一部小说来看。我还记得大一的时候看完这本书的感觉,就是一个字:哇!

书里讲述了华尔街是怎样从一条无名小街一步步演变成世界金融的中心。对资本市场毫无了解的人,可以从这本书读起。了解一下资本市场的血腥与赤裸裸,也了解一下社会财富的周期性运动。

大的视野和格局,有助于你摆脱当下的焦虑和羁绊。

这本书的副标题是“我们是如何陷入贫穷与忙碌的”,我在以前的推文里也介绍过这本书。

有一个词叫做“穷忙”,穷人的忙和富人的忙有什么区别呢?怎样摆脱穷忙的折腾呢?

书里给了非常重要的建议:想要打破“穷忙”困境,那就不要让自己陷入“稀缺”之中。

这本书一针见血的指出:极少有理财经理会把客户的利益放在第一位,如果你对金融一无所知,那你投资就参与了一个“赢得输家的游戏”,谁是输家?你自己!

这是大实话!你有没有被理财经理、保险经纪人忽悠的团团转的时候?有没有在云里雾里之中买了自己根本不懂的产品?不要觉得这是你运气不好“遇人不淑”,这根本不是运气的问题,这是大概率会发生的事情,中国美国都一样。

那怎样参与这个游戏呢?有什么让财富增值的方法呢?仔细研读这本书吧,大家看完这些书,有知识的打底,在看我的实操分享,应该会更加有收获。

很经典的一本入门级读物。当我还是一个小白的时候,在投资这个领域苦苦挣扎,在赚钱、亏钱中起起伏伏,直到我遇到这本书。

这本书不像其他的经典那么晦涩难读,当我反复阅读之后,就彷佛在黑暗中找到了前行的灯塔。作者会分析股票、债券的潜在收益,以及其他投资机会的潜在收益,包括货币市场、房地产、保险、黄金、收藏品等。

同时作者还表明,在长期的有效市场中买入并持有指数基金很可能胜过专业人员。书里还为各个不同年龄段的投资者量身定制了生命周期投资指南,也是令人受益匪浅。

这本书跟上一本一样,在我还是小白的时候起到了灯塔的重大作用。

豆瓣有一个书评说出了我的心声:“精彩绝伦投资箴言录,没一句废话。书中还有迄今为止我看到的对投资风险最棒的诠释。”

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/D-dOOND4Tvs2n5A6bg8y7A