文 | 清和 智本社社长

几乎一夜之间,“厉行节约,杜绝浪费”成为了社会焦点。这令还存有饥饿记忆的一代人立即紧张起来。

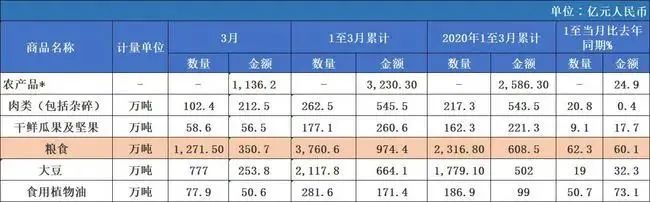

国家统计局公布数据显示,今年全国夏粮总产量2856亿斤,比2019年增加24.2亿斤。然而,国家粮食和物资储备局官方发布消息,截至今年8月5日,主产区小麦累计收购4285.7万吨,同比减少938.3万吨,减少比例超过20%。今年粮食稳定增产,国家储备粮收购为何又大幅度减少?

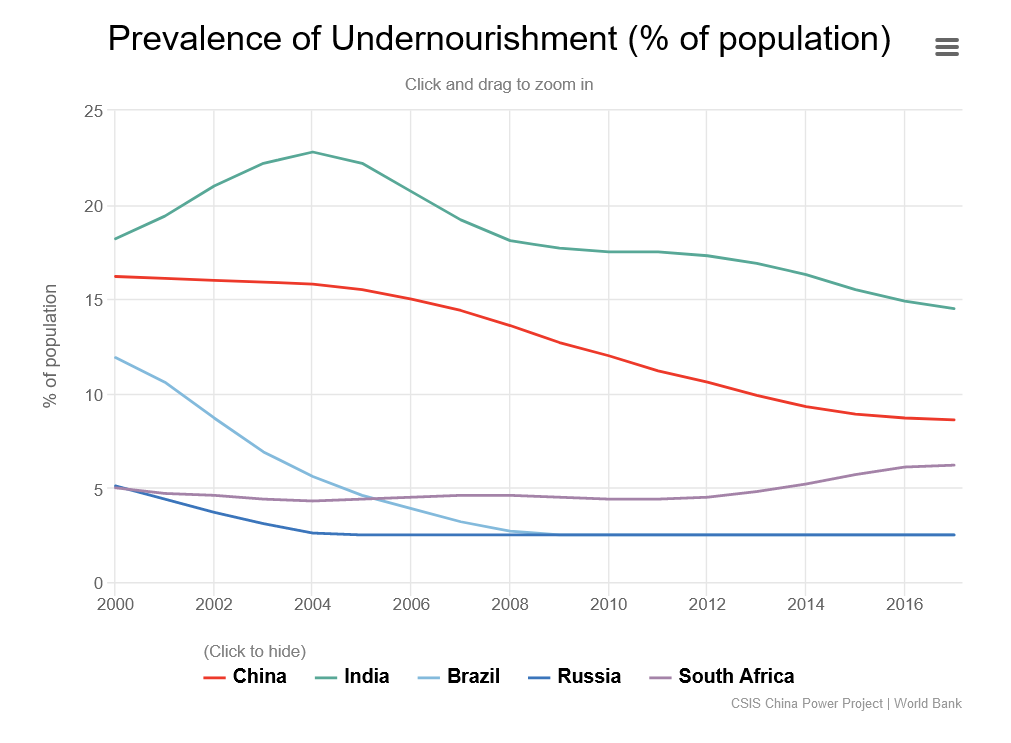

不久前,联合国机构发布《2020年世界粮食安全和营养状况报告》,指出2019年全球有近6.9亿人挨饿,比2018年增加了1000万人,5年内增加了近6000万人。到2020年底,约有8300万至1.32亿人因新冠肺炎疫情引发的经济衰退而挨饿。

联合国秘书长古特雷斯忧心忡忡:“我们的食品系统正在失灵!”全球真的面临粮食危机吗?

本文从经济学的角度,探讨经济全球化、中美硬脱钩、农业技术与中国粮食安全的关系。

本文逻辑:

一、中国如何养活十四亿人?

二、真正的粮食危机是什么?

三、逆全球化是否诱发危机?

(正文约7500字,阅读时间约30分钟,感谢分享)

中国如何养活十四亿人?

中国会出现粮食危机吗?

目前,中文网络上最有力的稳定言论是中国粮仓殷实:2010年以来,我国人均粮食占有量持续高于世界平均水平,2019年超过470公斤,远远高于人均400公斤的国际粮食安全的标准线。大米、小麦、玉米三大主粮的国内自给率均在98%以上。

今年受疫情和洪水冲击,中国夏粮产量依然达到2856亿斤,增产24.2亿斤,相较去年同比增长0.9%,创历史新高。

不过,这是从静态角度看问题,没能给出趋势性的判断:未来几年是否发生粮食危机?

从中国粮食增产动态过程——中国如何养活14亿人,我们或许更能够全面深入地认识这一问题。

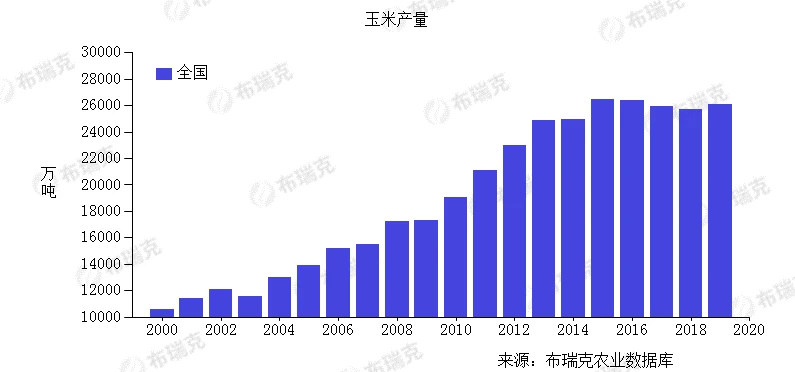

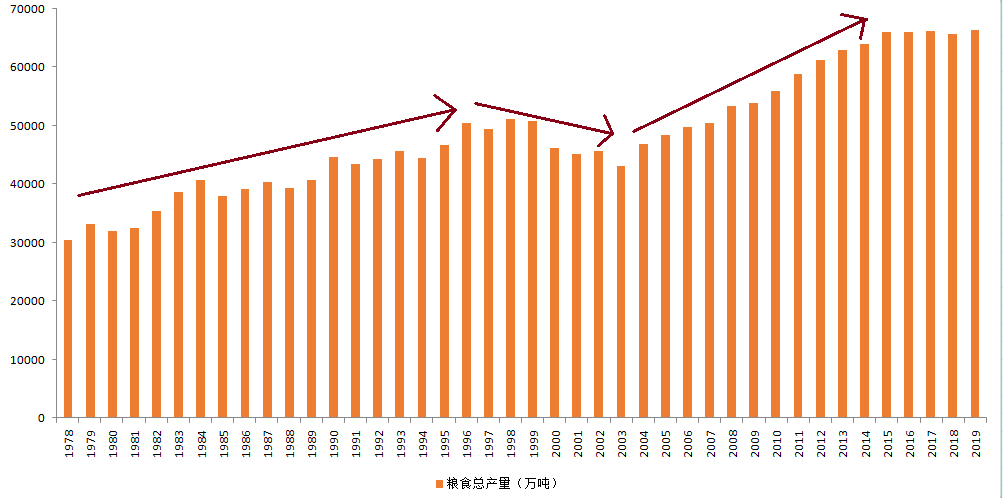

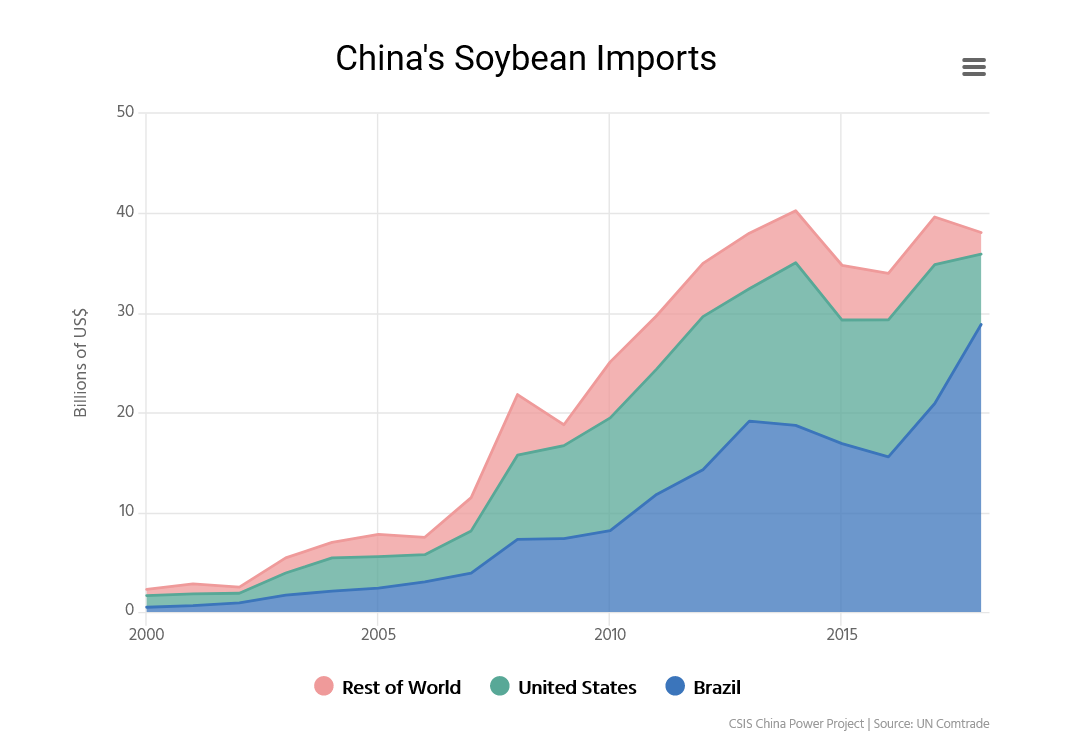

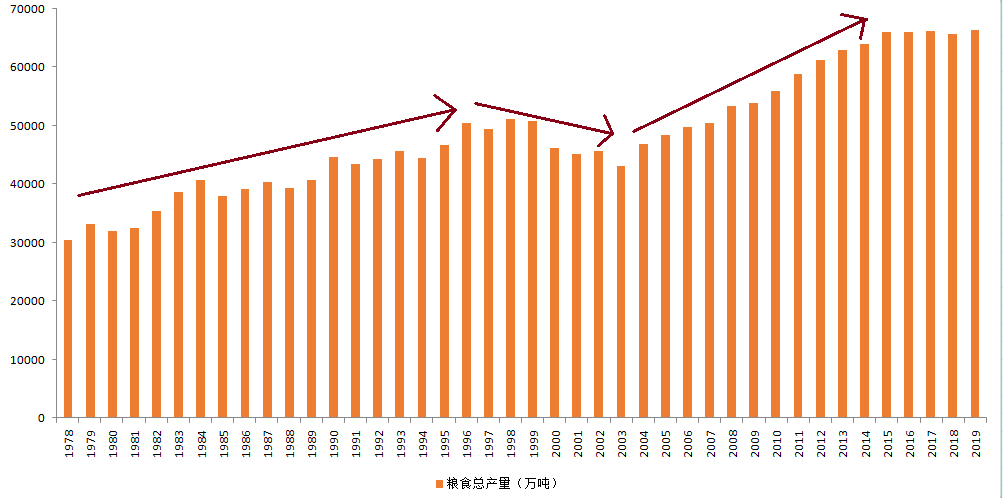

公开数据显示,1978年以来,中国粮食产量整体呈上升态势:

1978年粮食总产量为3.04万吨,到1990年达4.46万吨,增长率高达46.7%。这一时期的粮食增产主要有两个因素:一是农村土地产权改革,家庭联产承包责任制提高了农民的积极性。二是现代农业技术的引入,如农业、化肥、农耕机械等。

进入90年代粮食总产量稳定增长,但到1996年突破5万吨时,中国粮食产能遭遇了改革开放以来的第一个瓶颈。之后几年粮食总产量持续下跌,2000年减产10%,2003年跌至4.3万吨,低于1990年的水平。

图:1978年-2019年中国粮食总产量,来源:国家统计局

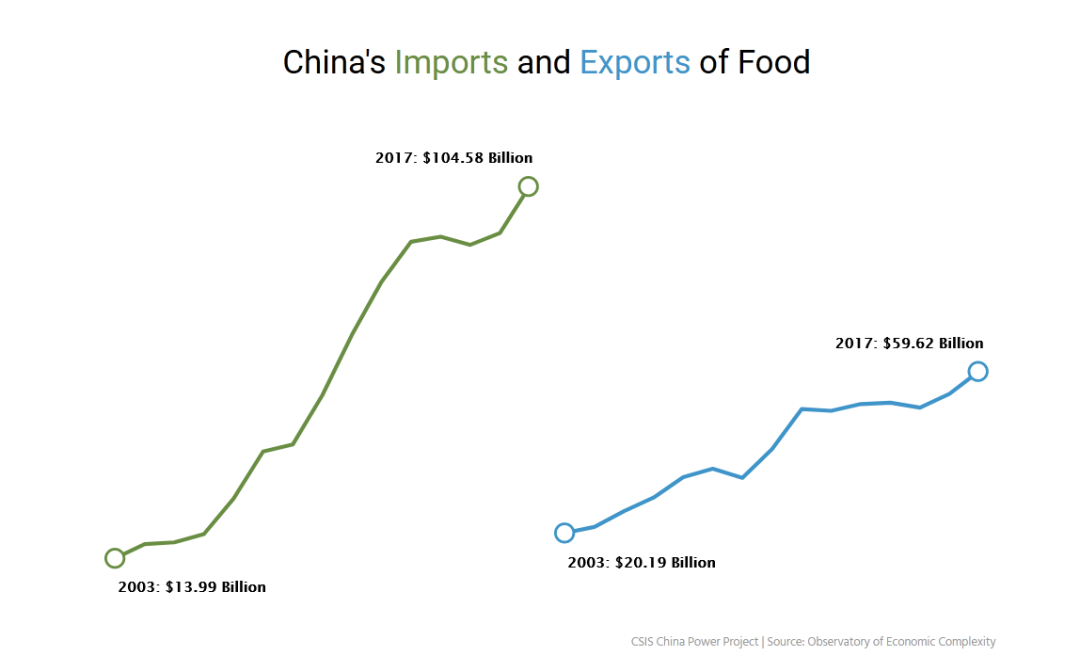

所幸的是,2003年后粮食持续稳定增产,2007年重回5万吨,2013年突破6万吨,2019年达到6.63万吨,再创新高。这一轮粮食的稳定增长,主要得益于全球化下的粮食结构优化。

关键事件是中国在2001年底加入WTO。入世谈判非常艰难,其中农业是极其敏感的议题。当时,国内有人反对说,如果让美国农产品进入中国控制了国人的口粮,中国粮食安全得不到保障。但是,中国高层渴望达成农业方面的协议。

1999年4月朱镕基总理访美。朱镕基希望这次访美能够达成入世协议,但是当时美国的政治气氛不太友好。

据首席谈判代表龙永图回忆,朱镕基到白宫对克林顿总统讲:我们这次能不能签,取决于美方的政治判断,无非是三种可能,一个是不签;第二是如果政治气氛合适的话,就决定签;第三是如果不签的话,双方能不能先签署在农业问题上已经达成的那些部分的协议。

为什么当时朱镕基急于达成农业方面的协议?

其中很重要的原因是,中国高层希望入世来缓解粮食压力和粮食安全。当时中国高层的考虑是基于迫切的现实:九十年代中国粮食产量基本满足需求,但处于偏紧状态。从1996年开始到入世之前,中国粮食总产量却持续下滑,人口增长率还在1.04%。如此,十多亿人吃饭的压力巨大。所以,中国希望通过国际市场来优化粮食结构和提高粮食产量,通过进口廉价粮食来养活更多人口。

具体是怎么做到的?

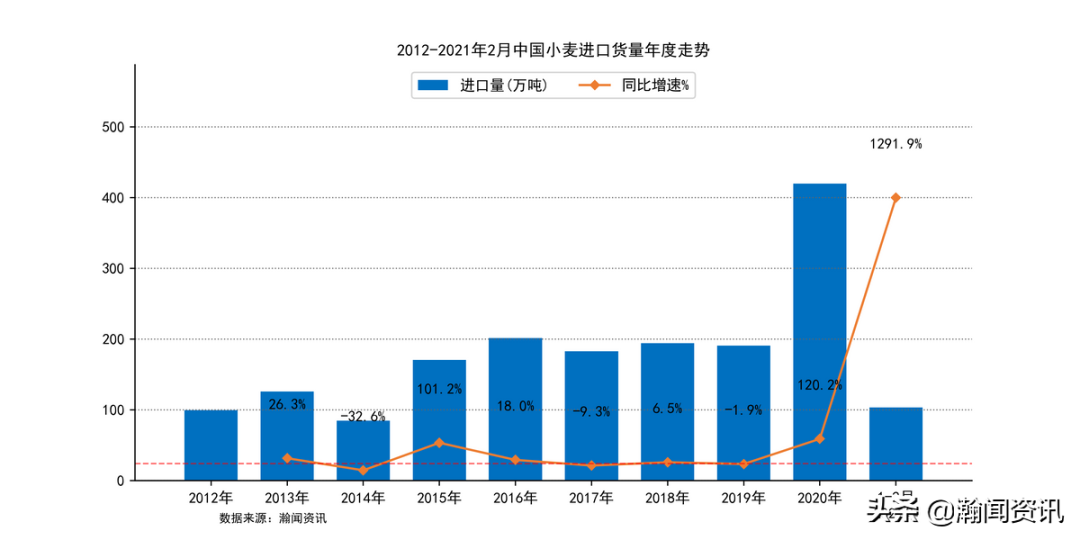

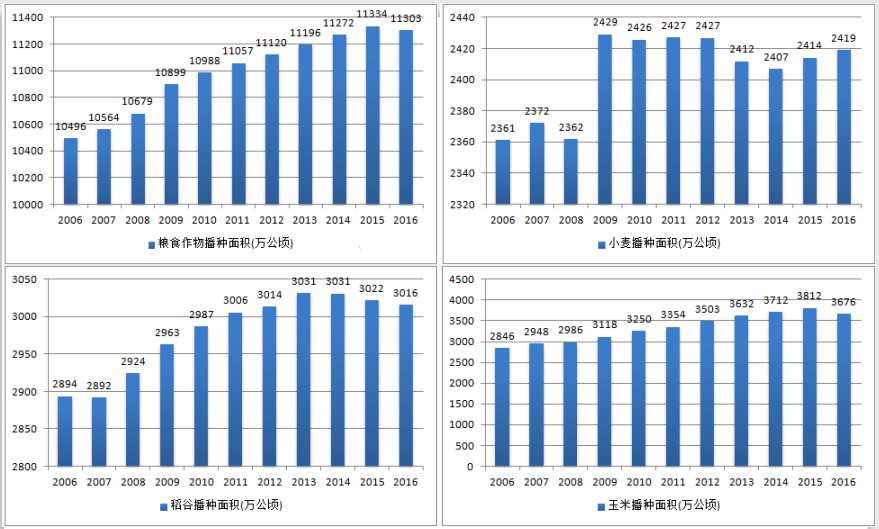

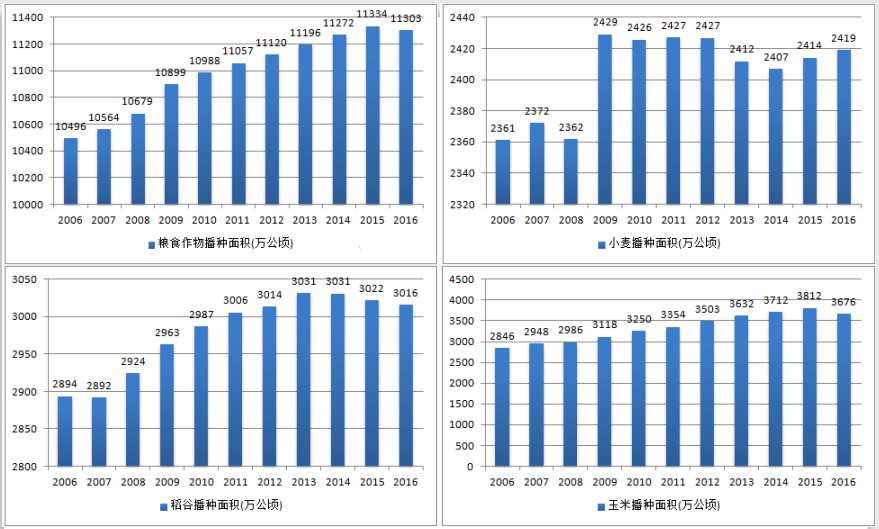

入世后,尤其是2006年开始,中国粮食作物的种植面积保持稳定增长。其中,小麦、稻谷和玉米三大主粮的播种面积增幅较大。

2008年之前,小麦种植面积低于2400万公顷。2008年全球粮食涨价,中国加大了小麦的播种。从2009年开始,小麦播种面积均超过2400万公顷。稻谷和玉米的播种面积也是从2008开始增加,稻谷到2011年稳定在3000万公顷以上,玉米到2012年稳定在3500万公顷。

随着播种面积的增加,小麦、稻谷和玉米的年产量也水涨船高,从而推动中国粮食稳定增产。

另一方面,中国减少了大豆、粗粮、糖料及棉花的种植面积或比例,将更多的土地腾出来种植小麦、稻谷和玉米。

图:2006年-2016年中国粮食作物及三大主粮的播种面积,来源:大国粮商

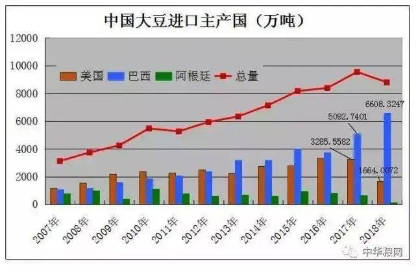

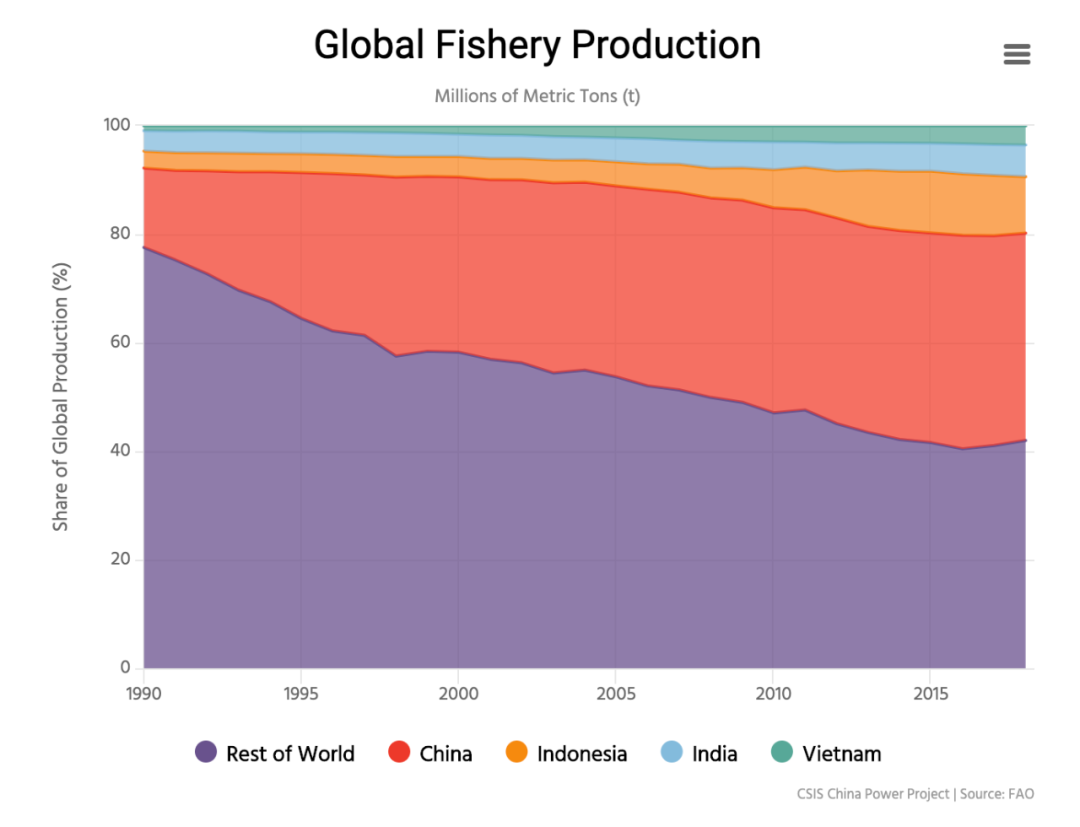

2001年,中国大豆播种面积为948万公顷,到2012年播种面积下降到了717万公顷。同时,年产量也从2001年的1540万吨下降到2012年的1300万吨。其中,2006年中国大豆主产区黑龙江种植面积同比减少了25%,2007年又比2006年减少了12%。

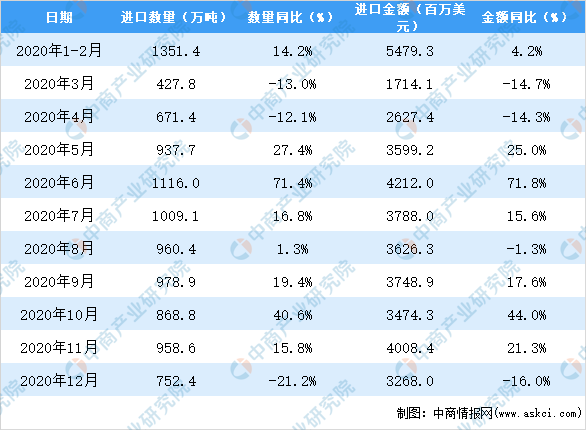

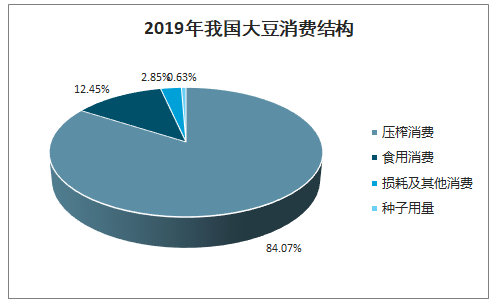

另一个数据显示:2002年中国大豆进口量刚超过1000万吨,到2017年这以数据达到9556万吨,增加了9.5倍。其中,2006年,中国大豆净进口2800万吨,约是当年国内产量的1.8倍。

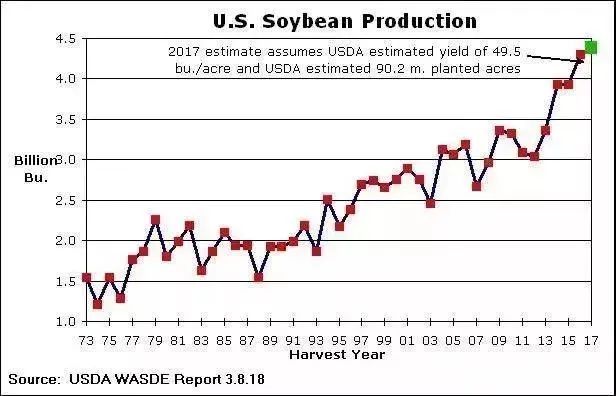

这种全球化的粮食结构优化完全符合大卫·李嘉图的比较优势理论【1】。比较优势理论告诉我们“两优相权取其重,两劣相衡取其轻”,中国种植大豆、大米、玉米、小麦的成本都高于美国,但是大豆最甚。因此,中国向美国进口大豆,国内多种植三大主粮(还有主粮安全考量)。

以当前美国芝加哥期货交易所的价格为例。按1:6.93的汇率折算,美国大豆价格约2855元(人民币)/吨,中国大豆的期货价格约3300元/吨,每吨差价达445元。在2008年之前,这一差价更大。

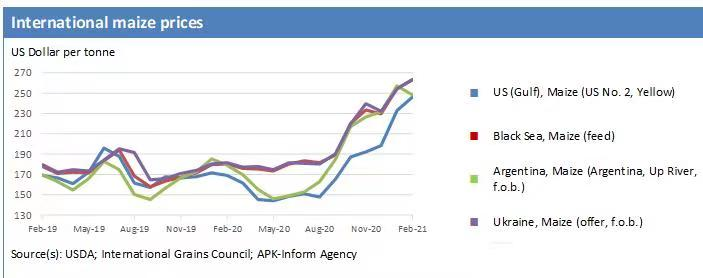

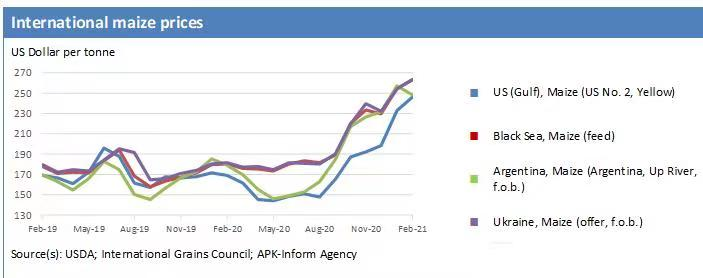

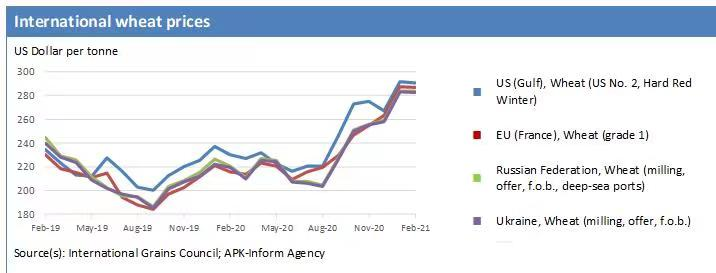

同时,美国小麦期货价格为1282元/吨,中国小麦期货价格约2500元/吨,每吨差价高达1218元;美国期货玉米的价格为921万/吨,中国玉米期货价格超过2200元/吨,每吨差价高达1279元。

可以看出,中美之间小麦、玉米的差价要大于大豆。这说明,通过十多年的采购,中美之间的大豆价差有所平抑。

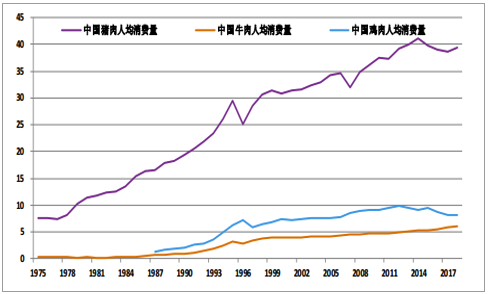

大豆是饲料的主要原材料。美国廉价的大豆是其肉类价格低廉的重要原因。美国生猪批发价每千克在8元(人民币)左右,中国首非洲猪瘟冲击,生猪批发价格每千克涨到30多元。如今国内的饲料原料不少来自美国的大豆。如果不是廉价大豆,中国肉类价格还会更高。

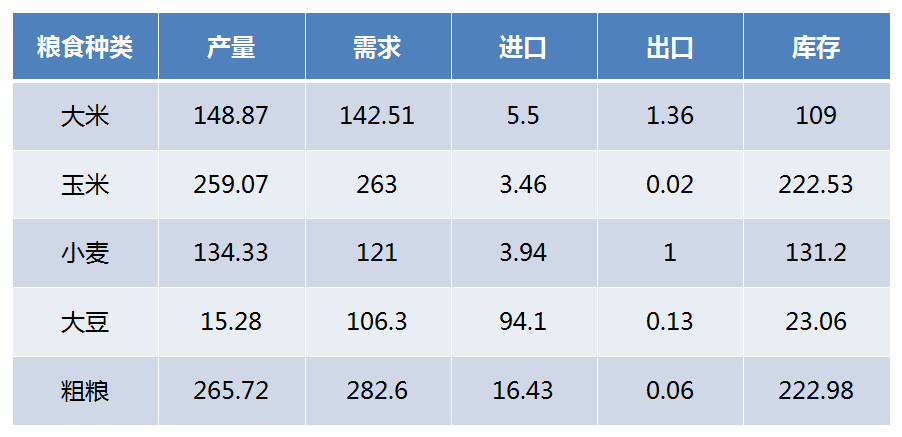

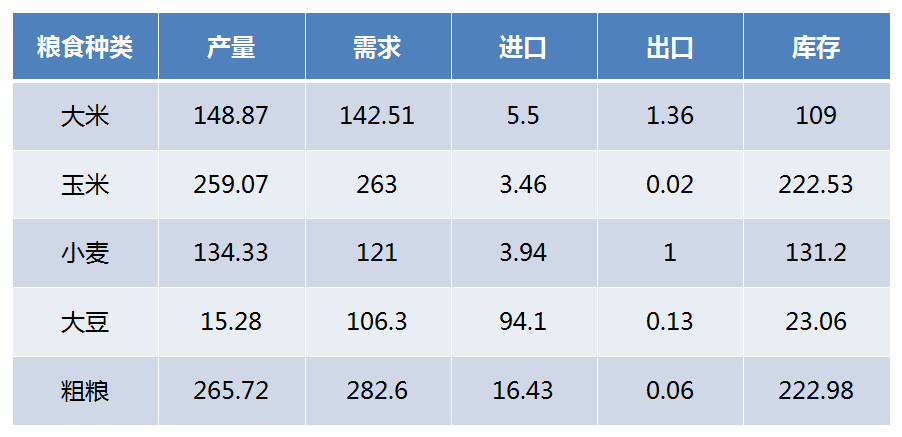

图:2019年中国主要粮食供需状况(单位:百万吨),来源:苏宁金融研究院

所以,入世以来,中国利用了国际市场资源,有选择地调整了粮食结构,减少了大豆、粗粮等种植,采用进口替代的方式弥补,同时扩大了三大主粮的种植面积,从而形成了今天中国粮食的基本盘。

如上图,大豆、玉米、小麦是中国三大主粮,自给率超过98%。玉米和粗粮的年需求规模在2亿吨以上,大米和小麦在1亿吨级别。大豆需求量不小,在一亿吨级别,占全球大豆消费需求的30%。但产量很低,只有1528万吨,而且库存不足,年进口量达到9410万吨,进口依赖度接近90%。【2】

这是中国养活14亿人口的基本盘。这基本盘表面上是粮食高自给率的结果,但其实是建立在全球化粮食资源优化配置的基础上的(如今全球各国皆如此,以下分析)。反过来说,如果逆全球化持续,中美硬脱钩,中国的粮食基本盘或生变。

这是中国粮食安全的短期隐患。

真正的粮食危机是什么?

入世后,中国利用全球化资源优化了国内粮食结构,提高了粮食产量。这里的全球化资源包括商品资源,还包括关键的农业技术资源。

种子技术革命,是现代农业增产的根本动力之一。美国是全球最大的种子出口国和技术强国

,美国孟山都、杜邦和先正达三巨头控制了全球三分之一的种子销售。

中国是全球种子进口大国。种子进口国高度集中在美国、荷兰和日本三个国家,其中对美国的进口依赖度是最高的。

2000年开始中国种子进口总额持续增加,从7740.87万亿美元,增加到2010年的30122.98万亿美元。中国种子进出口贸易长期处于逆差态势。其中,2006年种子进口总额达到了32837.51万美元,逆差额达到最大的2.33万亿美元。

在全球前十名国家种子进口贸易总额中,中国在2000-2010年间的进口占比遥遥领先。其中,2002年、2003年进口占比超过90%,2008年、2009年和2010年均超过80%。

比如,美国黄沙大豆是1990审定的高产品种,在美国亩产高达千斤以上。次年,引入中国,亩产也接近千斤。不过,中国的种植成本比美国高不少。这是为什么?

除了种子外,农业机械、农药化肥及现代化大农场管理也是现代农业革命的关键。

上个世纪40年代,美国农场开始大规模引入联合收割机,粮食生产效率大幅度提升。美国约翰·迪尔公司是世界上最大的农业机械制造商。它与凯斯纽荷兰、爱科集团和日本的久保田占据了世界农业机械市场的半壁江山。最近20年,中国尤其是大面积普及农业机械。近些年,岭南丘陵一带都引入了小型联合收割机。

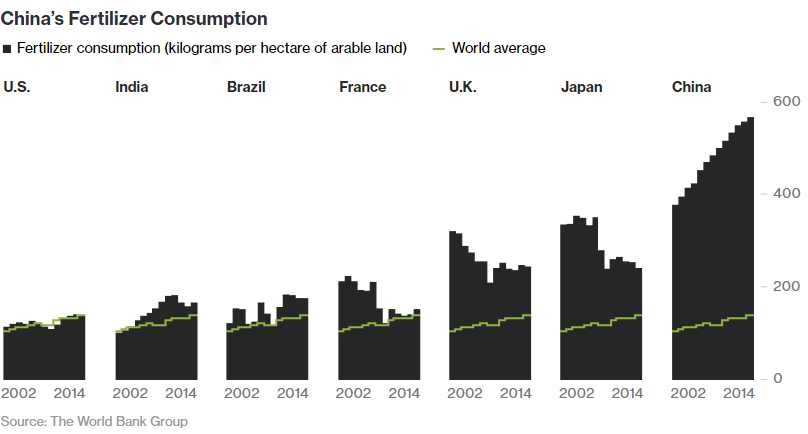

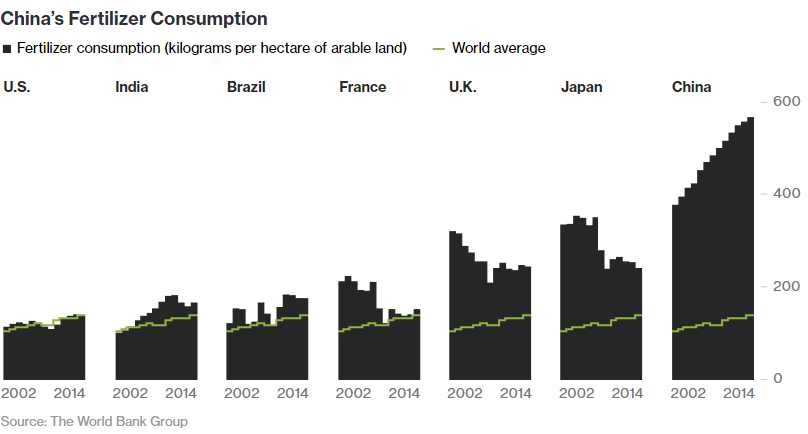

化肥中的氮,原本是二战中炸药的主要成分。战后,原本军用的氮和硝酸盐生产工艺民用化,农业化肥技术突飞猛进。尤其是六十年代后,矮秆杂交种子研发成功,使作物在吸收化肥后不会倒伏,化肥在美国农场大规模使用。美国科赫肥料和CF肥料是世界级肥料制造商。最近几十年,中国粮食增产得益于化肥技术的进步,但存在过度用肥的问题。

再看农药。以草甘膦为例,草甘膦又称除草剂,可以快速高效地控制杂草,大大节省了人力。美国孟山都开发了抗草甘膦的转基因作物,主要是大豆、玉米和棉花。在这类转基因品种上使用除草剂,效率高且不伤害作物。目前,这三大作物分别占据了美国栽培面积的90%、67%和67%。美国孟山都、杜邦和先正达还是农药生产巨头占据了全球一半的农药销售。

从经济学的角度,耕地的肥力会呈现递减规律,从而导致粮食产出持续递减。这是当年马尔萨斯做出悲观判断(马尔萨斯陷阱)的主要依据。只有提高技术水平,推动边际递减曲线右移,才能避免粮食产出持续递减。这就是现代农业技术解决粮食危机的经济学解释。

但是,另一个角度反映,中国农业技术水平还比较落后。我这里引用彭博社专题文章《耕耘世界—中国在全球布局以防粮食危机》中的数据【3】:

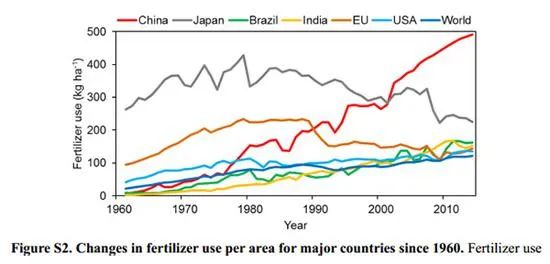

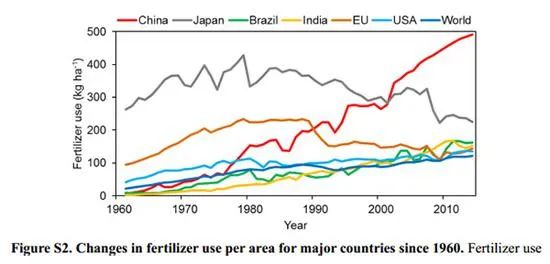

化肥使用量:中国每公顷农田的化肥施用量接近600千克,远超世界平均线,是美国、印度、巴西、法国的两到三倍。另外一个数据显示,中国农药施用量也是欧美国家的一到六倍。

究其原因主要有两点:一是户均耕地面积小,规模经济不足;二是国产化肥、农药技术偏低。

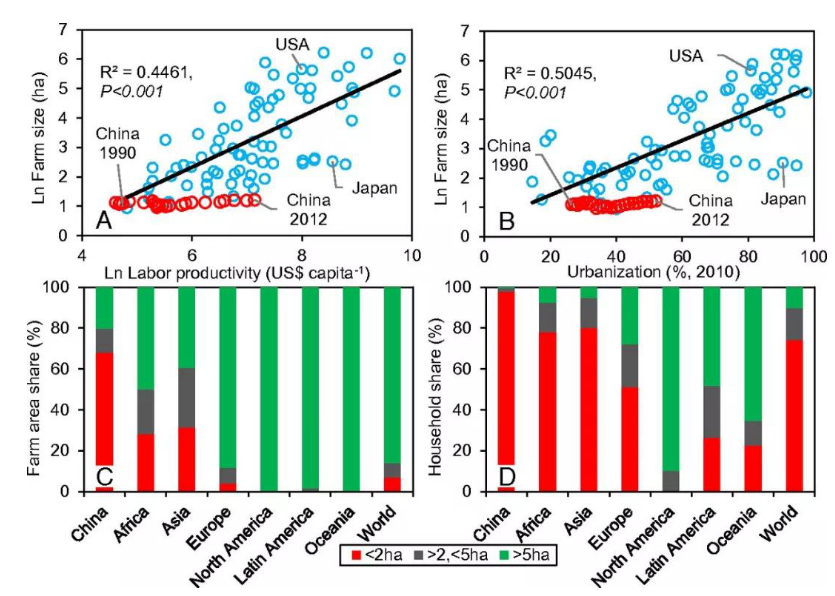

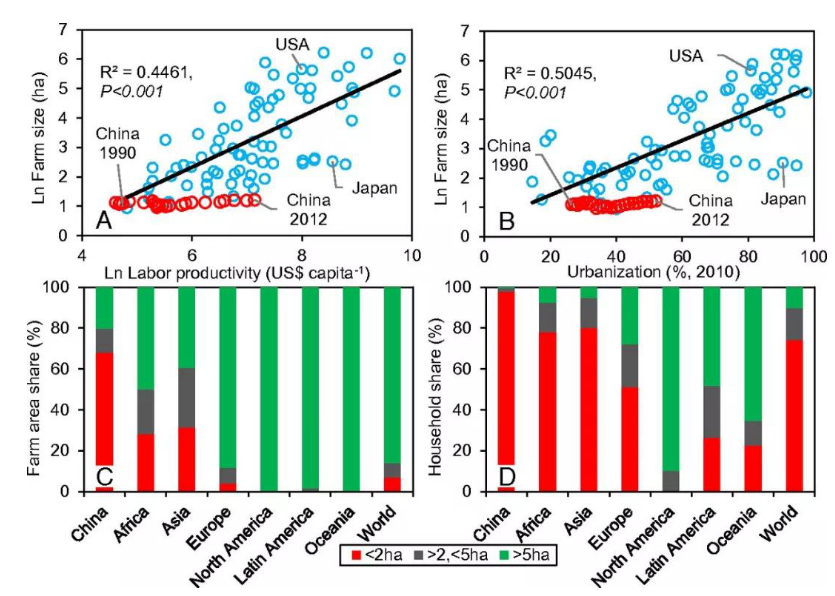

这说明中国农耕还处于粗放状态,技术含量、经济效率和规模经济偏低。浙江大学谷保静在《美国科学院院刊》(PNAS)上发表的文章通过量化统计显示,户均耕地面积每增加1%,每公顷化肥和农药施用量分别下降0.3%和0.5%。【4】

图:中国(红)、日本(灰)、巴西(绿)、印度(黄)、欧盟(橙)、美国(浅蓝)、世界平均(深蓝)单位面积化肥施用量自1960 年来的变化曲线

为什么中国的农业技术水平整体偏低?

主要原因有三:

一、农业技术水平上游的育种、化工、高端制造缺乏竞争性。

中国90%的农作物品种是由500多家科研院所完成的。据统计,目前全国市场上有1万多个合法品种,其中有种植面积的仅有3000多个,占30%左右;有70%左右的品种种植面积很少,甚至没有种植面积。【5】另外,农业、化肥的上游原料及技术主要在中石化、中石油手上。

二、粮食下游收购市场缺乏竞争性,粮价偏低抑制了积极性。

三、农产品及技术进口受限制,降低了国内市场的竞争性。

中国加入WTO时只保留了八种商品的进口国营权,其中包括粮食、棉花、植物油、食糖、化肥五类。

四、农村集体土地缺乏流动性,难以产生规模经济,抑制了经济效率、农业机械及农业技术进步。

彭博社专题文章显示,中国93%的农场占地面积小于2公顷,美国89.3%大于5公顷。澳大利亚每个农民耕作面积为156公顷,美国为73公顷,法国为25公顷,中国只有0.5公顷。【3】

中国“碎片化”经营的原因是,在现有的农村集体土地制度下,土地很难流转。很多农民既在城镇打工,又兼顾种植少量的地。在种情况下,施肥用药偏于粗放,大型农耕机械无法派上用场。

农业技术和土地制度抑制了农业经济效率,导致农民流失,土地荒芜,村庄荒凉。

浙大谷保静团队调研全国范围内逾2万农户发现,在“打工”与“种地”之间,存在一种预期收入的竞争关系。研究量化分析认为,18亩是一个临界点。耕作面积超过18亩后,农民才觉得专心农业劳动比进城打工更为赚钱【4】。但是,中国的户均面积远低于这个规模。

在经济现代化进程中,农业人口转向工业,农村人口转向城市,是大势所趋。比如,1900年,41%美国人是农场工人,现在只有不到1%美国人在农场工作;1940年,美国有700万人在农场,但现在只有2万。

这里需要区分客观因素和主观因素。客观上,农业是天然的“计划经济”,受限于气候、土壤及季节周期。农业的土地、农民无法在全球化市场中流转,也影响了农业效率。工业多数不受此气候和季节周期限制,资本和高级人才可跨国流通,工业效率较高。农民倾向于从农业流转到经济效率更高的工业领域赚取更多收入。

如果经济资源是自由流动的,工业的经济效率对农业和服务业产生溢出效应。大量农民在工厂中赚取更多的收入,然后购买更多的粮食、食品,从而带动农业增收。于是,一些农业技术工人、资本也会进入农业,提升育种技术,扩大种植规模,使用农业机械。如此,农业的效率限制逐步会被农业技术进步解放。

图:各国农场规模、耕地面积、劳动生产力及城市化,来源:谷保静团队【4】

最后,农业与工业之间形成一种竞争动态平衡。正如今天的美国,84%农产品由大型家庭农场提供,大型农场带动了农耕机械工业发展。美国农业飞行员一年的收入不低于商飞飞行员。

但是,如果主观因素,如市场壁垒、土地制度、粮食收购等,抑制了农业技术进步和效率提升,那么农民、人才、资金、土地则长期从农业流向工业领域。这是中国粮食安全的长远隐忧。

逆全球化是否诱发危机?

结合以上短期隐患和长期隐患,我们可以看出,粮食安全并不能简单地看自给率。

通常,粮食危机出现之前有些预兆:

一、突发世界性灾难,如大规模虫害、大型自然灾害及世界性金融危机。

2020年发布的《全球粮食危机报告》称,2019年遭受严重粮食不安全的原因来自3个方面:冲突、气候变化和经济危机影响的国家,有10个国家出现了最严重的粮食危机。这10个国家人口合计占全球粮食危机总人口的66%,即8800万人。

如今新冠疫情席卷全球,短期内未必会造成世界性粮食危机,但会让原本存在粮食安全及饮食健康的贫困地区雪上加霜。报告指出,截止到2019年底,全球有1.35亿人口处于粮食不安全状态,其中7500万儿童发育不良,1700万儿童消瘦。受到新型疫情大流行和蝗灾的影响,预估2020年底,这一数据将会增加一倍,超过2.5亿人。

二、粮食进口大国开始屯粮,同时通过补贴等方式加大本土粮食耕种面积,政策上应对可能爆发的粮食危机。

三、粮食出口大国开始限制或停止出口。

四、舆论上出现粮食危机与粮食保障两种独立言论,后者以安抚社会情绪,防止民众抢粮、屯粮。

我认为,最需要提防的反而不是第一个预兆,而是第二三四个预兆。为什么?

真正引发粮食危机的并非供应不足,而是人为造成的粮食供应受阻。根据苏宁金融研究院研究数据,2019年全球谷物供给量26.19亿吨,超过全球谷物26亿吨的需求量,2015年以来,谷物产量持续超过需求量。【2】

从全球范围来看,粮食作物供大于求。当前,全球累计库存谷物8.17亿吨,创千禧年来的新高在全球完全无产量的情况下,全球各类的粮食储备仍能满足5、6个月的需求。

但是,当前粮食安全的真正威胁是逆全球化及全球供应系统受阻。

经济学家阿马蒂亚·森指出,在许多饥荒的实例中,食物的供应能力实际上并未显著减少。导致大规模饥荒的原因是社会和经济因素,如工资降低、失业、食物价格昂贵、食物分配系统崩溃等,这些因素造成了社会中某些群体的人们陷于饥饿。

这位出生于印度孟加拉湾的经济学家,在九岁时亲身经历了1943年孟加拉大饥荒,这次饥荒造成了三百万人死亡,是近代人类历史上罕见的饥荒灾难。经他后来研究,如此巨大的人口损失,是完全可以避免的。因为饥荒发生时,粮食供应是足够的,但不论市场路径、政府路径都未能将食物送到灾民之手。

森大部分时间投身到拯救饥荒与贫困的工作之中,他有句广为流传的名言:“事实是显著的:在骇人听闻的世界饥荒史上,从来没有一个独立、民主而又保障新闻自由的国家发生过真正的饥荒。无论在哪里,我们都找不到这一规律的例外。”

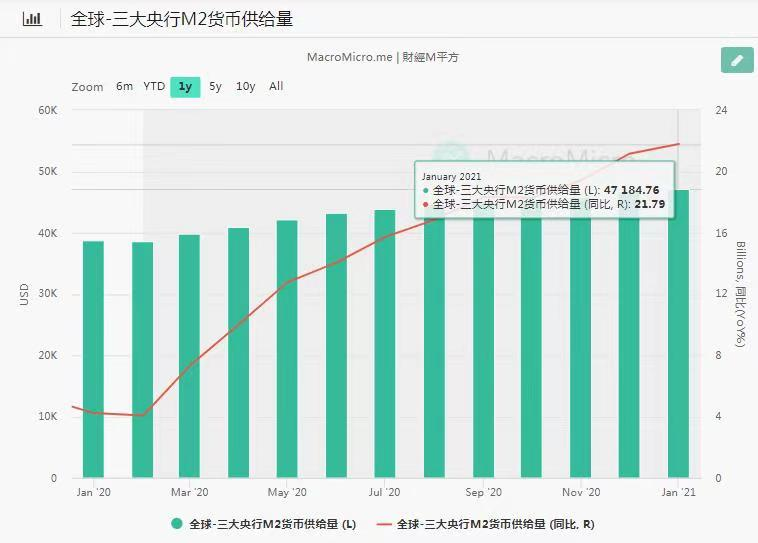

不过,这句话如今需要放在逆全球化大背景下考虑。新冠疫情和中美硬脱钩可能加剧粮食资源的全球化供应及配置。

首先,各主要国家粮食的自给均依赖于全球化市场。

虽然全球各国粮食的平均自给率超过八成,但这是全球化优化资源配置的结果。

根据苏宁金融研究院的研究数据【2】:

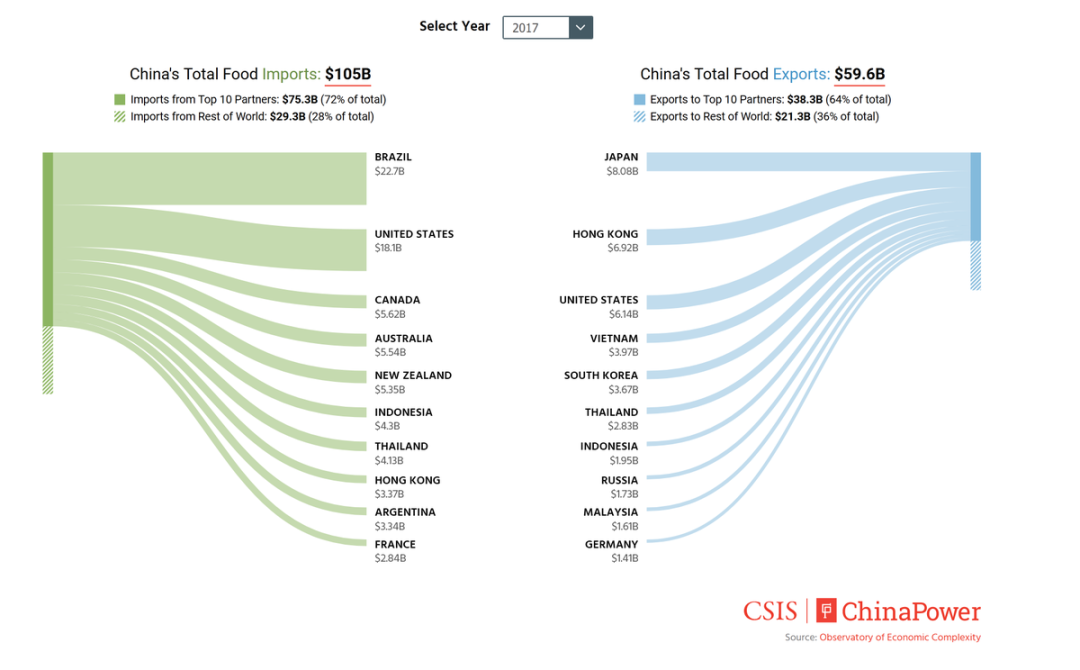

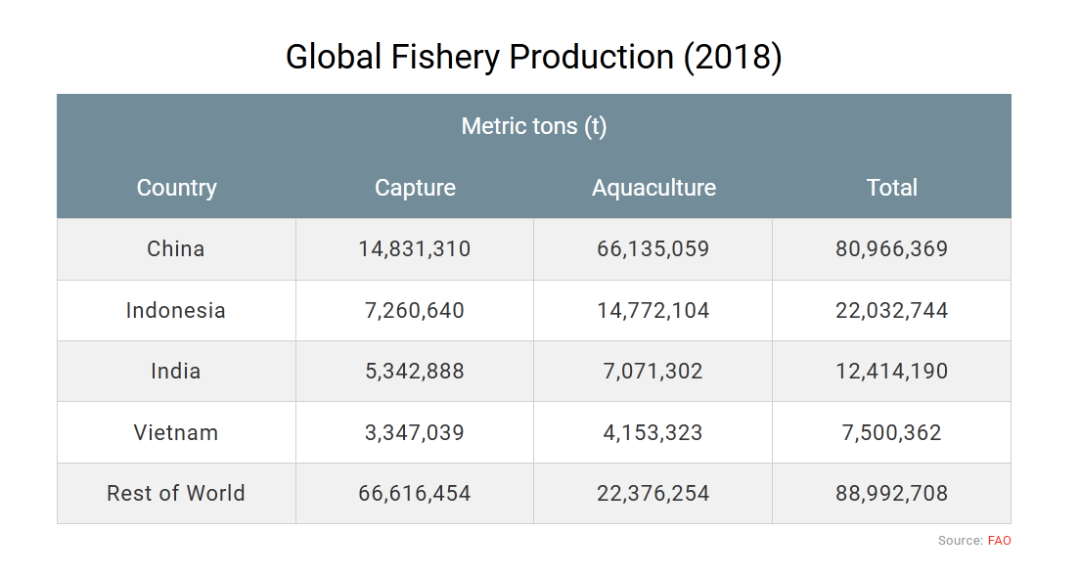

美国、加拿大、俄罗斯、阿根廷和欧美是全球主要的粮食出口国。其中,美国是最大的粮食出口国,出口总量超过1亿吨,约占全球总出口量的四分之一,品种以大豆和玉米为主。中国是第一大粮食进口国,进口品种以大豆为主,进口量占全球大豆总产量的27.5%。

俄罗斯出口小麦和混合麦为主,总量为3185吨。美洲和欧洲以出口小麦为主,合计占全球比重的90%左右。亚洲和非洲是小麦的重要进口地区,其中亚洲占比超过40%,非洲占比超过20%。亚洲人习惯使用大米,生产了全球80%的大米,同时出口大米数量占全球化比重也接近80%。

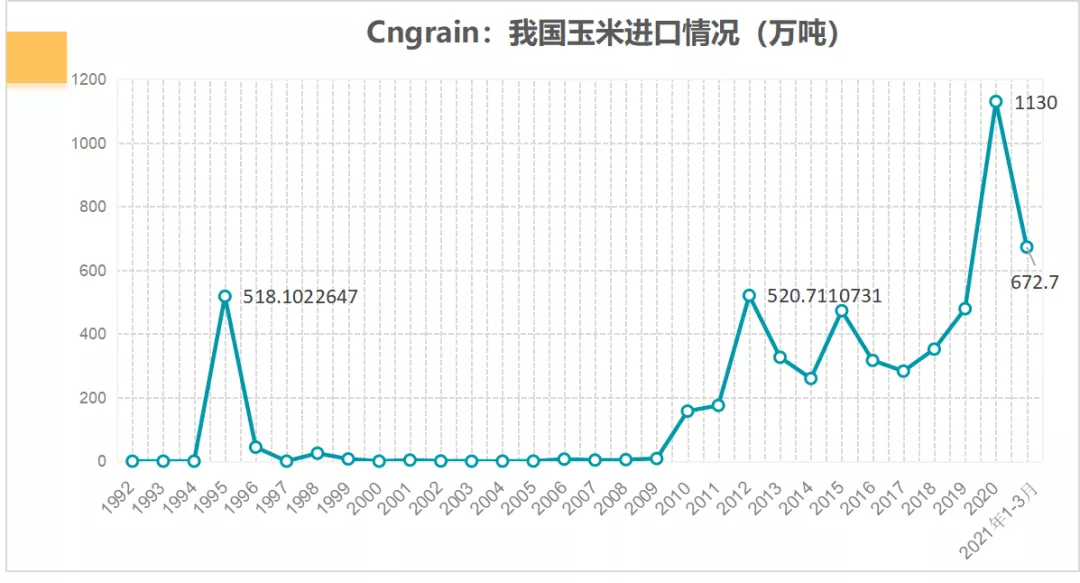

美国、巴西、阿根廷是全球玉米产区,出口量占全球市场的70%以上。亚洲是全球玉米的主要进口区,亚洲进口量占全球市场的40%以上。

所以,当今世界各国较高的粮食自给率,是建立在全球化粮食分配的基础上的。中国大量进口美国的廉价大豆,腾出更多空地种植小麦和稻谷。日韩大量进口欧洲、美洲的小麦和玉米,更多的资源生产稻谷和发展高科技农业。

一旦逆全球化,全球粮食资源配置受到限制,那么全球各国粮食的平均自给率将会下降,部分国家可能面临粮食危机。

目前,已经有部分国家开始阻止、中断粮食全球化供应。新冠疫情期间,越南禁止了大米出口。塞维尔亚停止了葵花籽油和其它农业物资出口。哈萨克斯坦禁止小麦、胡萝卜、糖和土豆等农产品出口。埃及在今年3月28日开始停止了三个月的豆类产品出口。

全球第二大粮食出口国俄罗斯在今年4月份宣布停止向除了欧盟以外的国家出口小麦、大麦、玉米、混合麦等各种谷物。这是俄罗斯近10年来的首次实施谷物禁运。实际上自今年4月以来,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等原11个独联体国家,陆续暂停了对中国的大豆出口。

所以,作为全球第一大粮食出口国,美国是否实施出口限制,对全球粮食安全起决定性影响。通常,美国不会采取极端手段。但是,如果中美矛盾升级,不排除粮食禁运或主动减少进口的可能性。

目前,全球四大粮商中,邦吉、嘉吉和阿奇尔丹尼斯米得兰都是美国公司。他们与法国的路易达孚控制了全球80%的粮食交易量,掌握了定价权和全球粮食供应链。

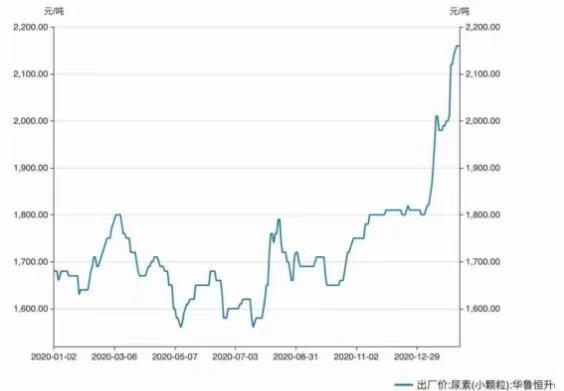

如果美国禁止向中国出口粮食,或者国际粮商行使价格控制权,亦或是中国减少采购美国粮食,如之前对美国猪肉实施进口限制,那么,对中国粮食市场造成第一波冲击的是肉类价格上涨。因为中国粮食进口主要是大豆,年进口量超过8800万吨,占国内大豆需求总量的84%,占全国粮食进口总额的73%,而进口大豆是家畜饲料的主要原料。

第二波冲击才是大米、小麦、玉米等主粮。虽然这三大主粮的自给率高,但一旦大豆进口出问题,容易对主粮自给率造成冲击。如果大豆进口终止,中国需要腾出用地种植更多大大豆,否则大豆及大规模的豆制品价格将快速上涨。由于中国大豆产出率很低,要满足超过1亿吨的年需求量,将消耗大量的耕地。如此,小麦、玉米、大米的种植面积将减少,进而冲击主粮供应。

所以,大豆进口可谓牵一发而动全身。可能有人觉得,大豆不是主粮,对中国整体粮食格局构不成威胁。但其实,大豆的年需求量与小麦是一个级别的,比大米少一些,占大米、玉米、小麦、大豆、粗粮总需求量的11%。

值得注意的是,粮食供应具有很大的乘数效应。大豆单品进口额大幅减少,在豆制品和肉类市场的反应会放大,进而扩大了主粮及整体物价水平上。这主要是由市场预期造成的。粮食安全问题极其容易引发经济风险,物价腾贵,通货膨胀。

原农村农业部副部长屈冬玉曾表示,粮食安全包括数量安全与结构安全。中国粮食进口超过10%将对全球市场构成巨大冲击,主粮进口1%作为调剂可以,5%对世界的影响就会很大。

比如,今年夏粮虽然增产,但国家粮食和物资储备局收购小麦却大幅减少。主要原因是农户及粮商预期粮价上涨而“惜售”,国家粮食和物资储备局为避免粮价波动而减少收购。

监测数据显示,今年7月底前后各主产区小麦价格在每斤1.12至1.22元左右,较去年同期每斤高0.02元左右;早籼稻价格为每斤1.12至1.4元左右,较去年同期每斤高出0.04元左右。

最后回到农业技术上。全球化粮食供应根本上是由技术支持的,如果逆全球化和中美冲突加剧,农业技术输出受阻,种子进口困难,全球粮食减产将立竿见影。大多数人并不愿意看到中美走到这一步。所谓有备无患,粮食安全人命关天。所谓开源节流,开源以技术为本,节流以严控“喝茅台”为先。

参考文献:

【1】政治经济学及赋税原理,大卫·李嘉图,译林出版社;

【2】疫情会引爆全球粮食危机吗,陆胜斌、顾慧君,苏宁金融研究院;

【3】耕耘世界—中国在全球布局以防粮食危机,彭博社;

【4】Policy distortions, farm size, and the overuse of agricultural chemicals in China,Baojing Gu,PNAS;

【5】中国农作物商业化育种现状及发展对策,杨晓东等,农学学报。