作业:

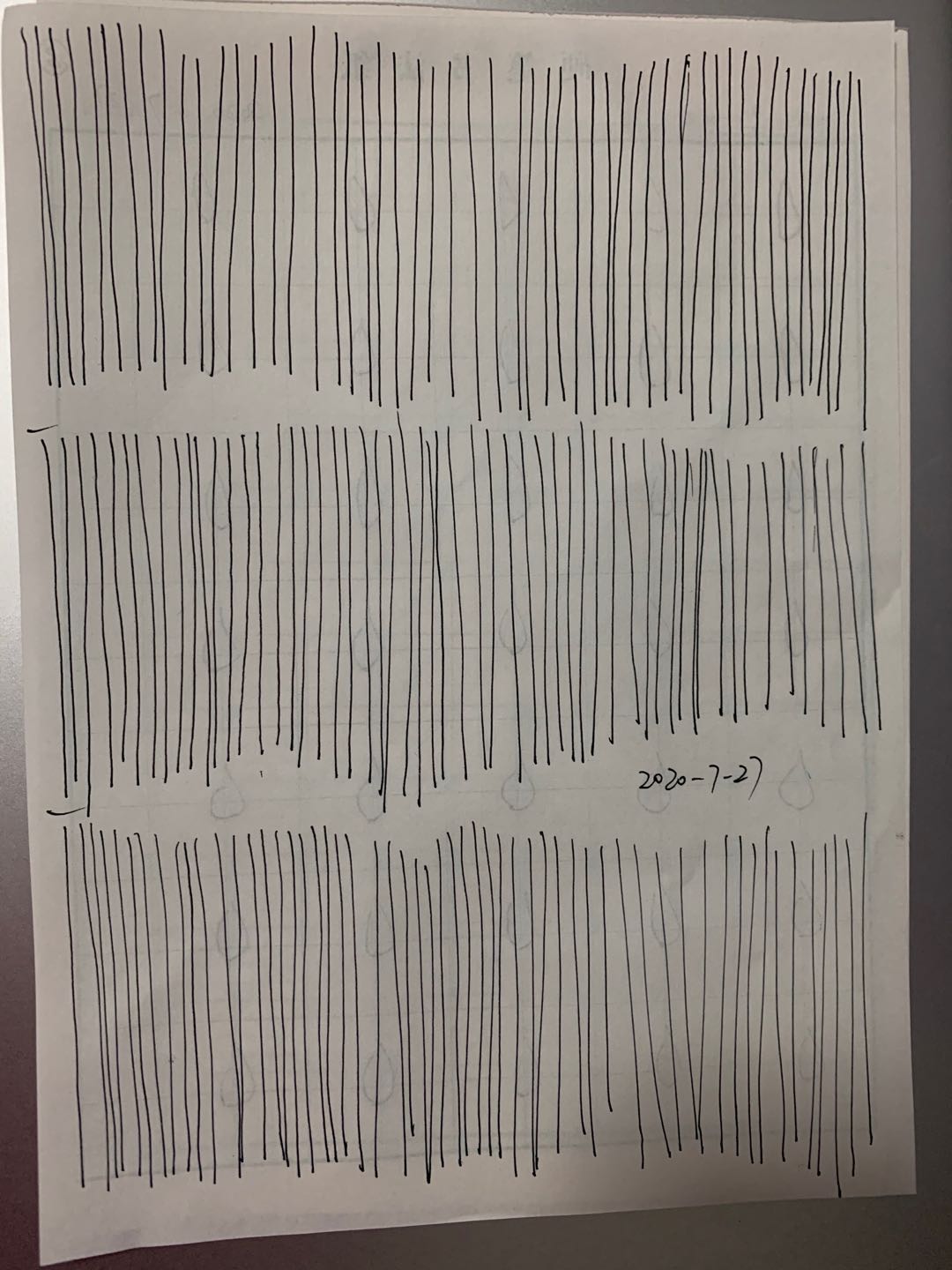

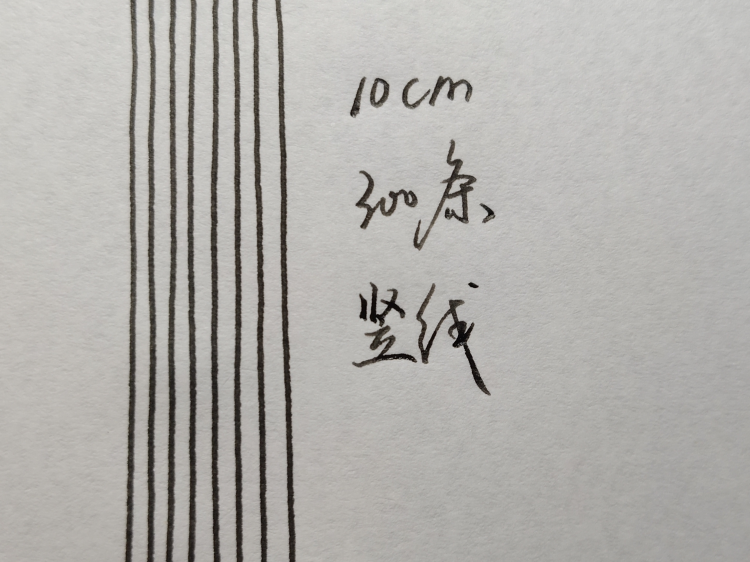

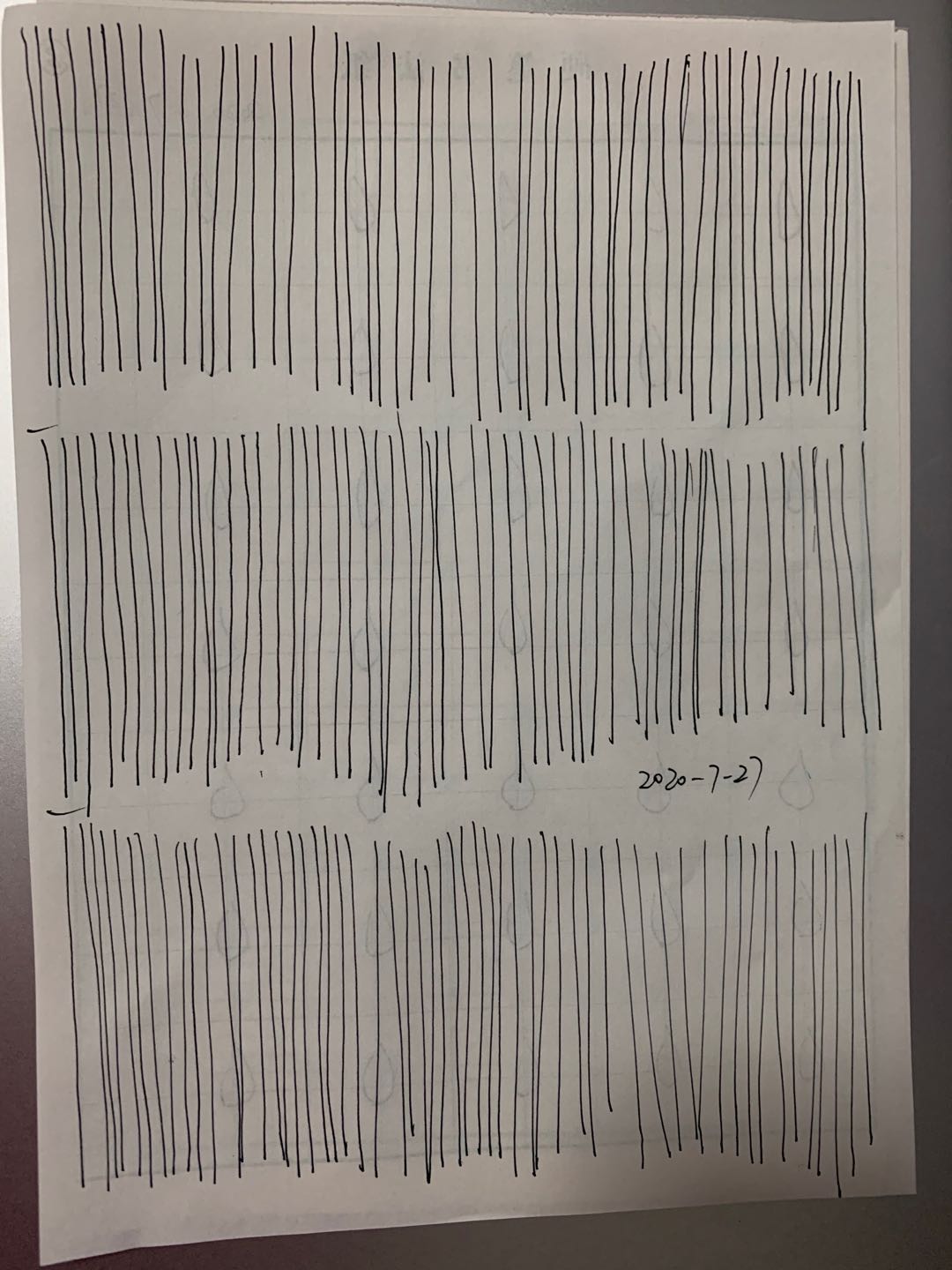

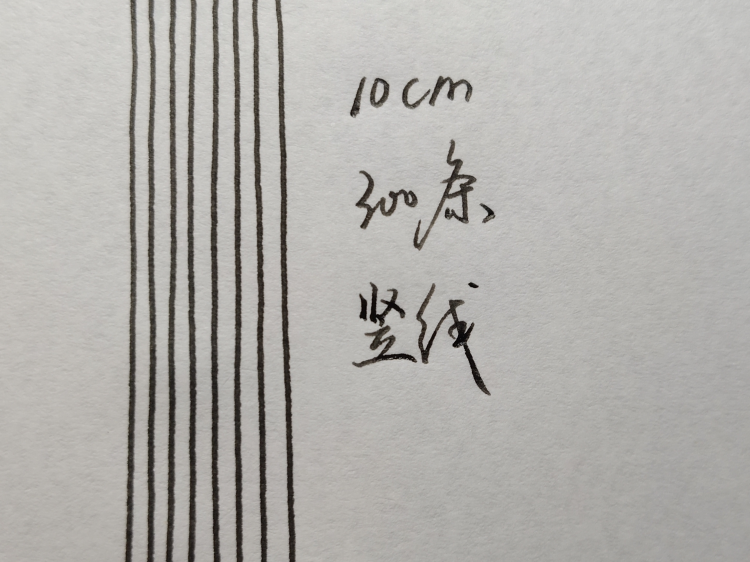

1:控笔能力练习,竖线10公分以上,300条。

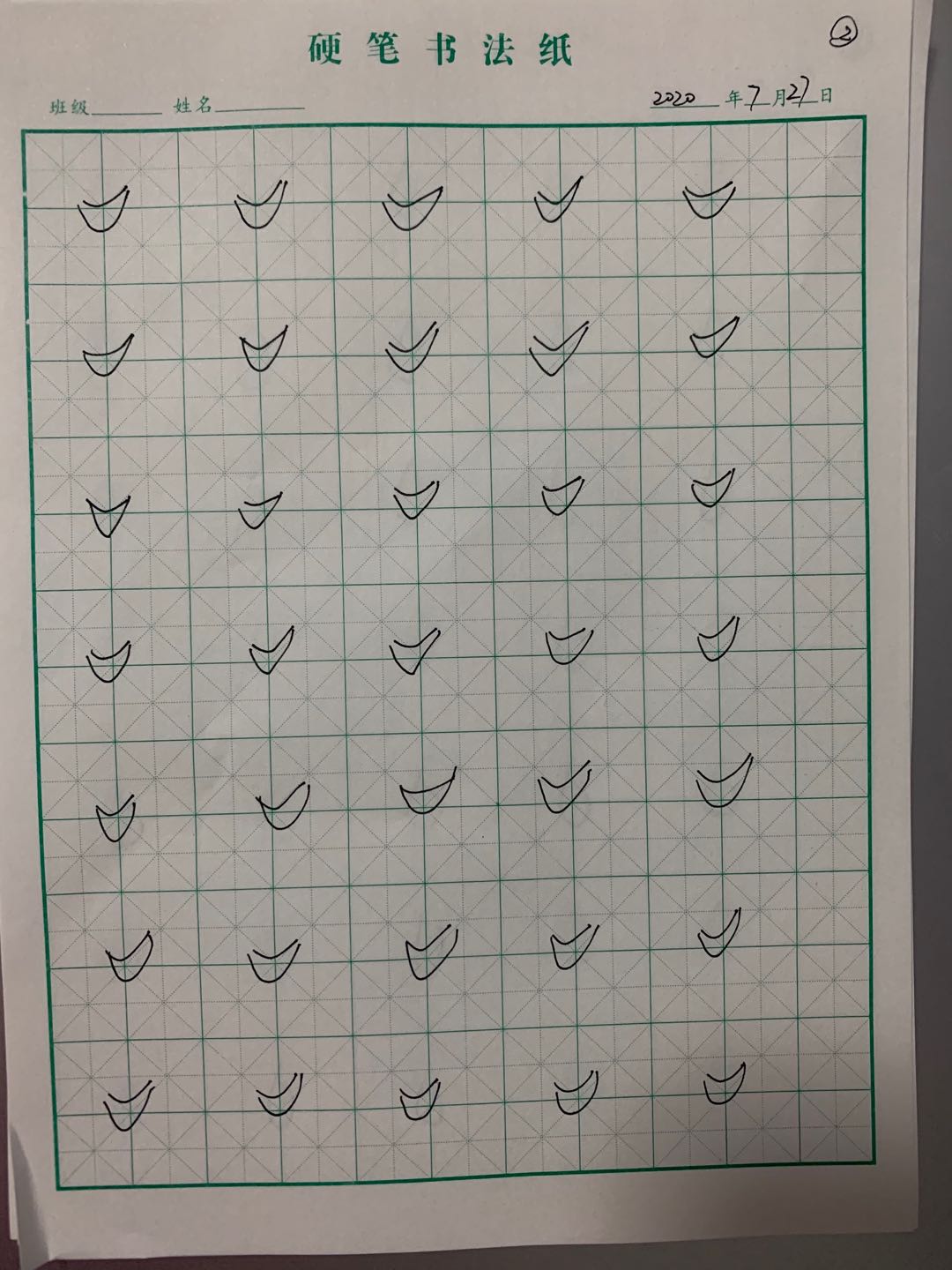

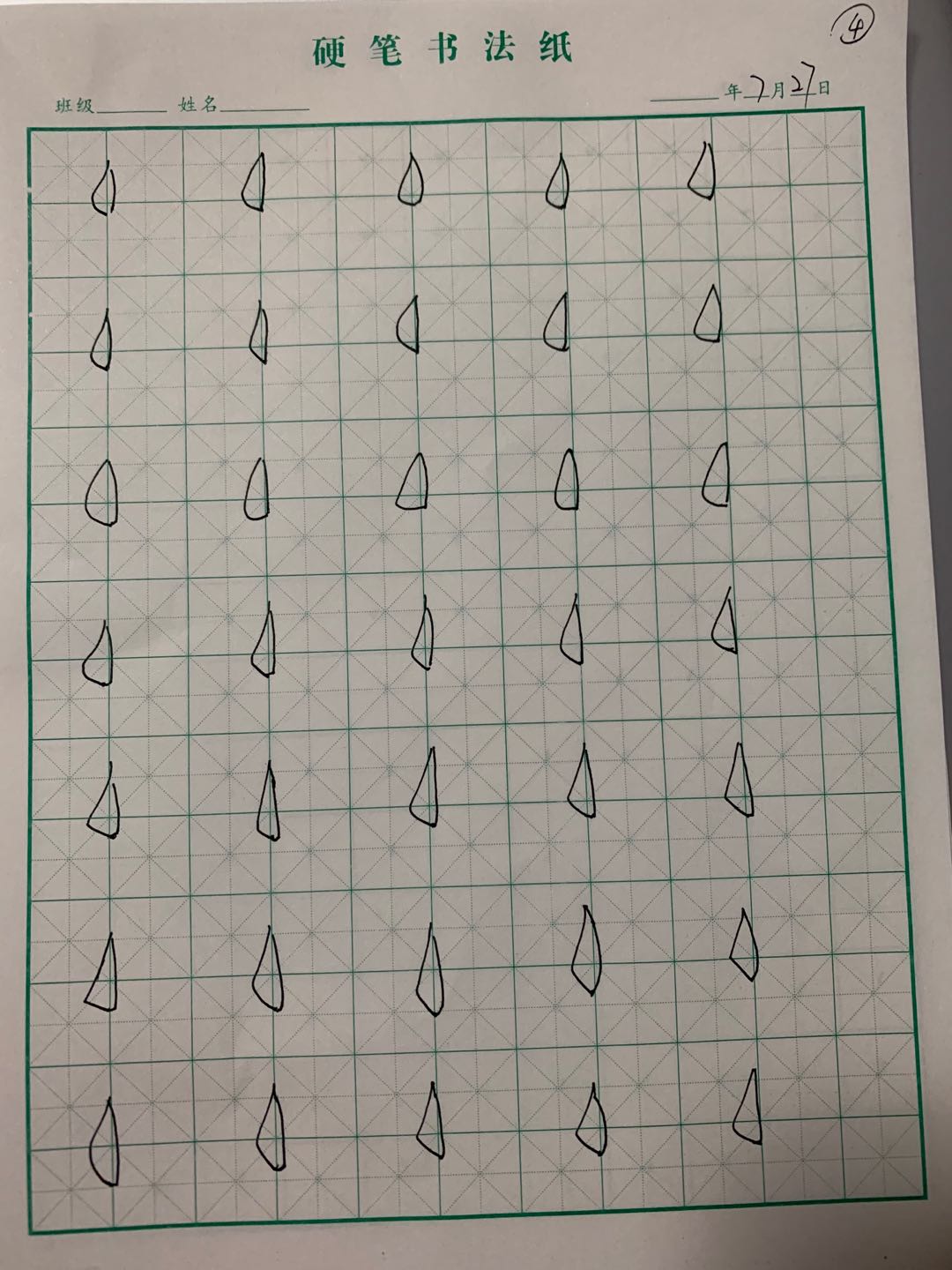

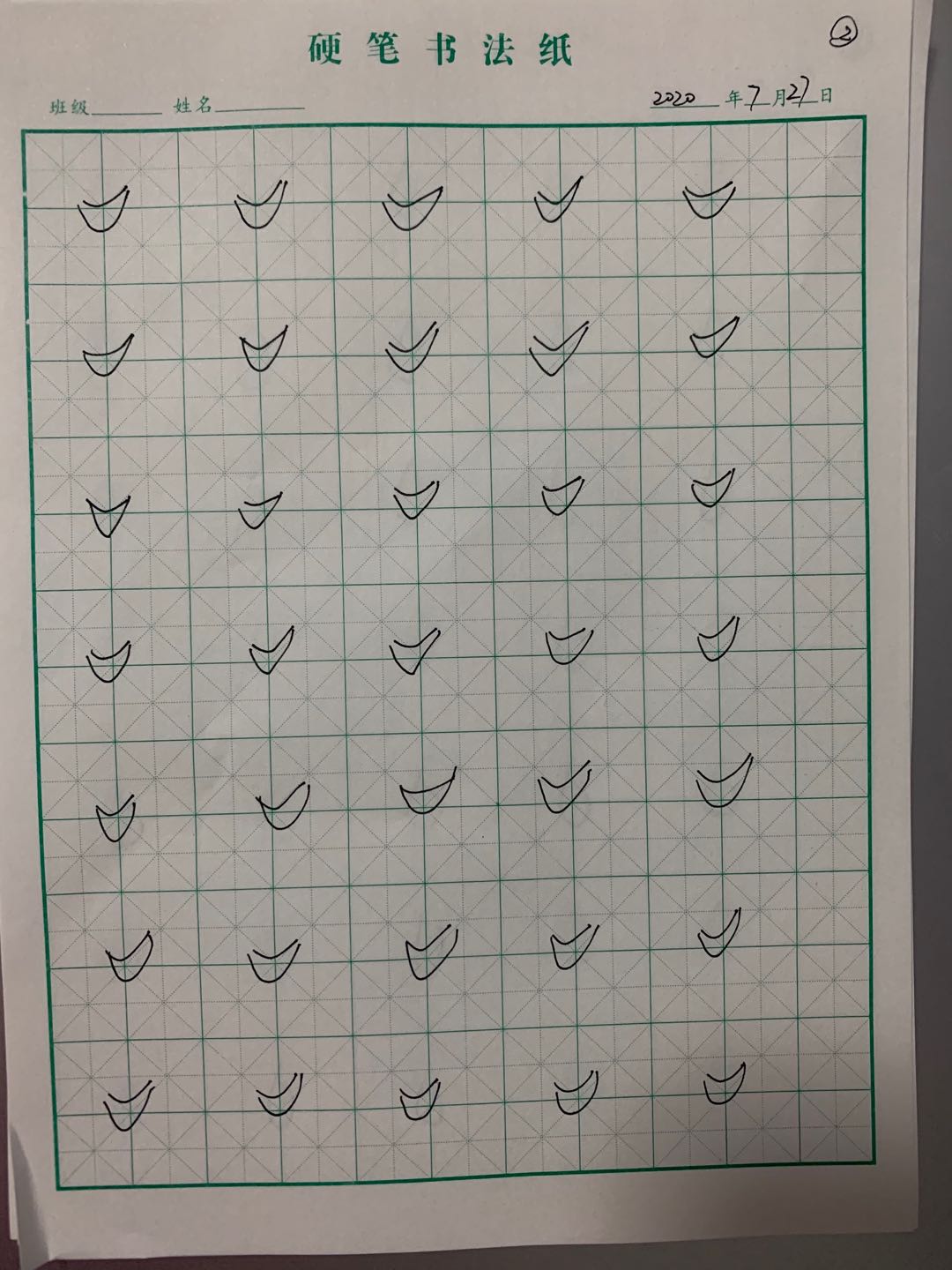

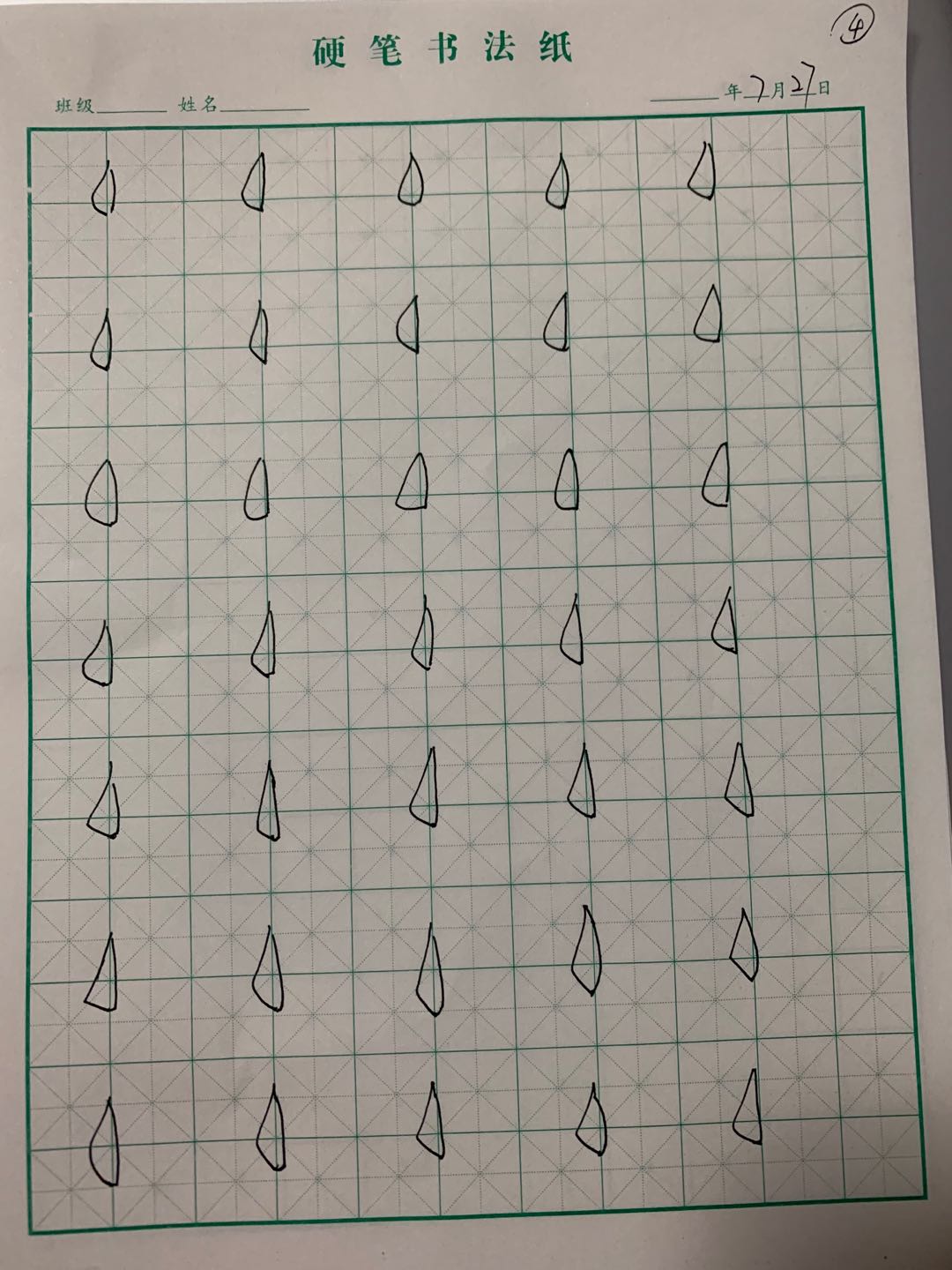

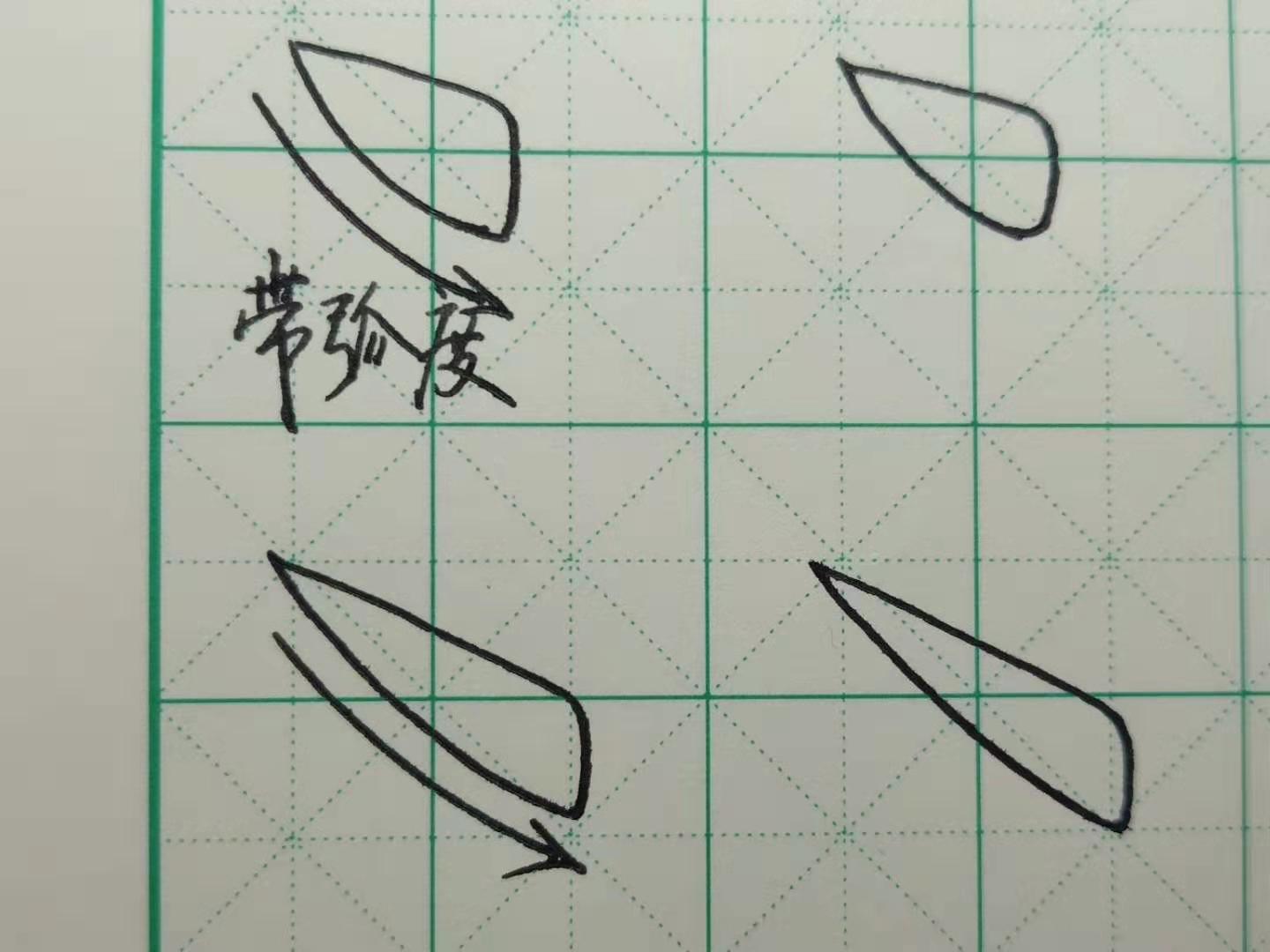

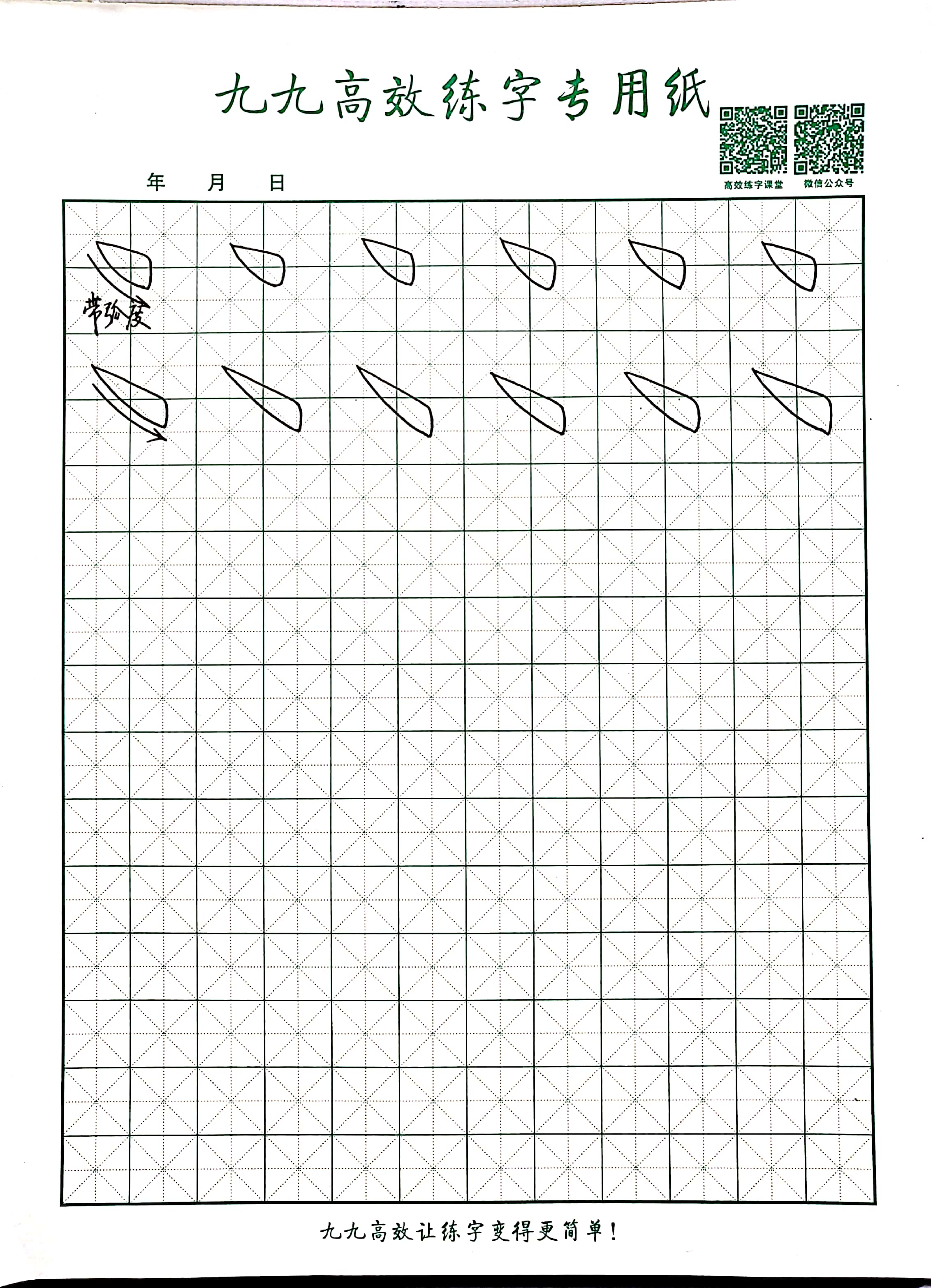

2:双钩法练习扬点和左点,各两张纸。

3:单线条练习扬点和左点。

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

作业:

1:控笔能力练习,竖线10公分以上,300条。

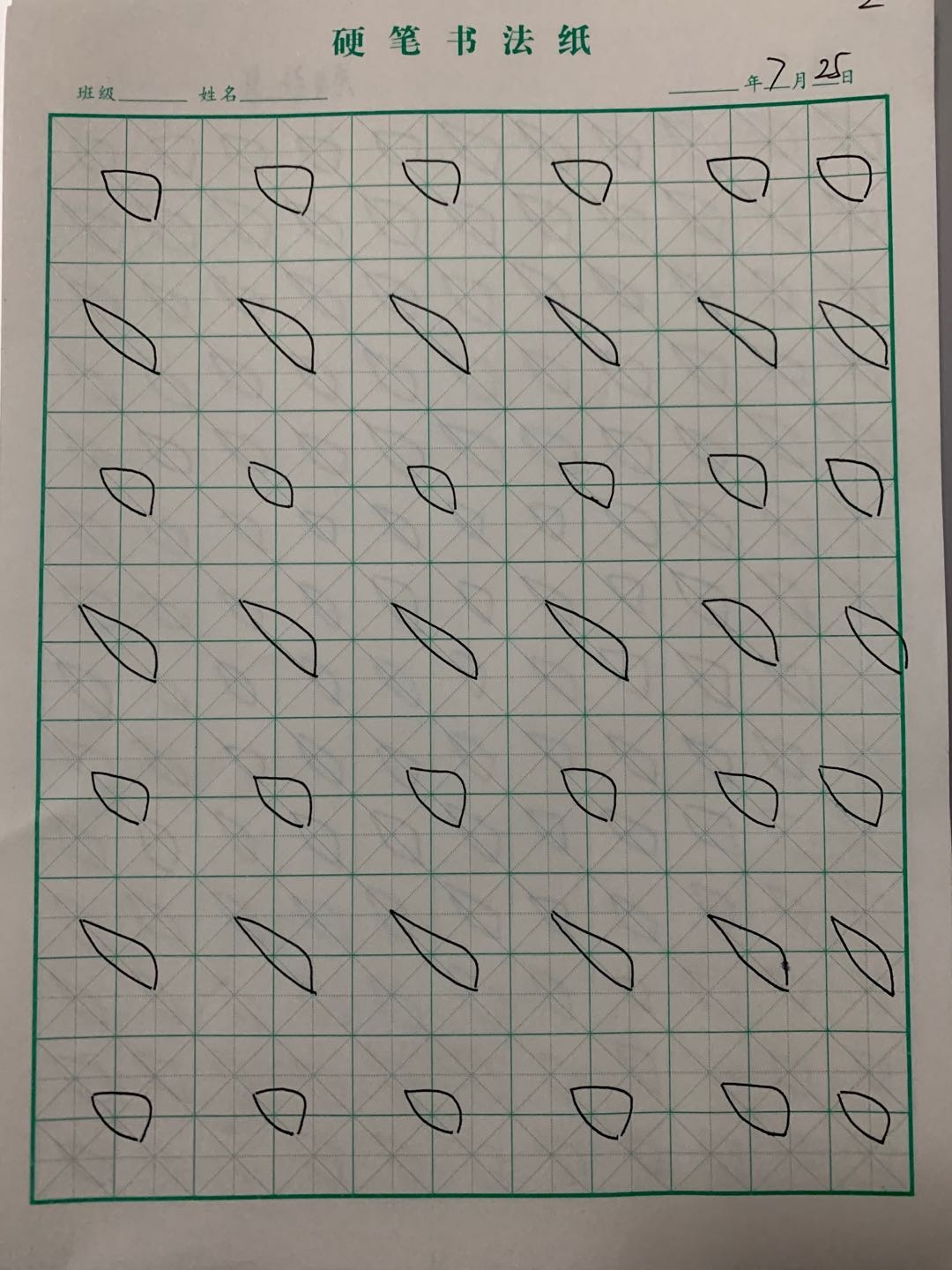

2:双钩法练习扬点和左点,各两张纸。

3:单线条练习扬点和左点。

没用心写,凑合了4张,全撕掉了

作业:

1:明确横竖撇捺的发力方式及需要用力的地方在哪里。

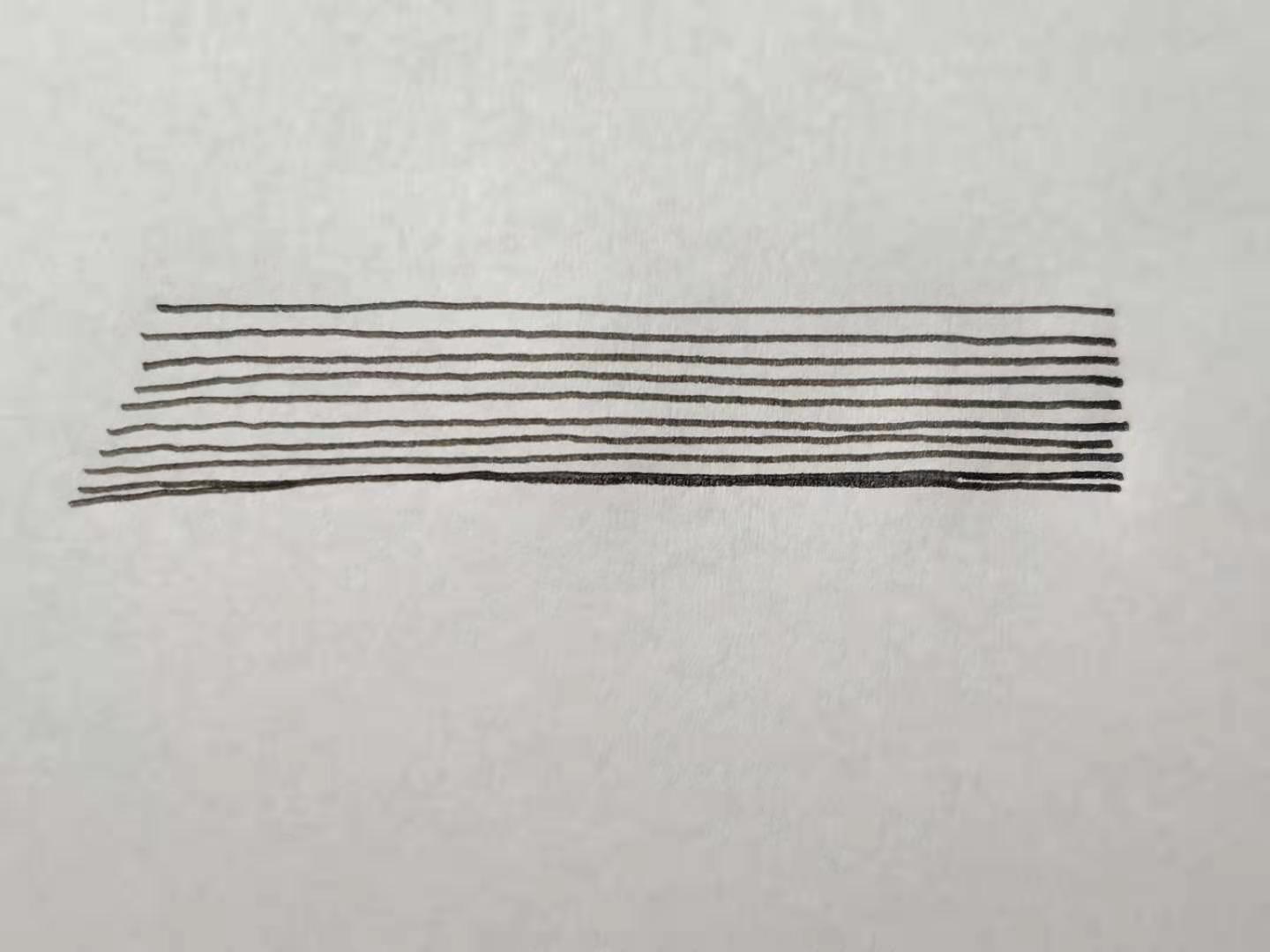

2:画水平方向的横线300条,每条长度不少于10公分,每条线之间保持平行,且间隔越小越好。

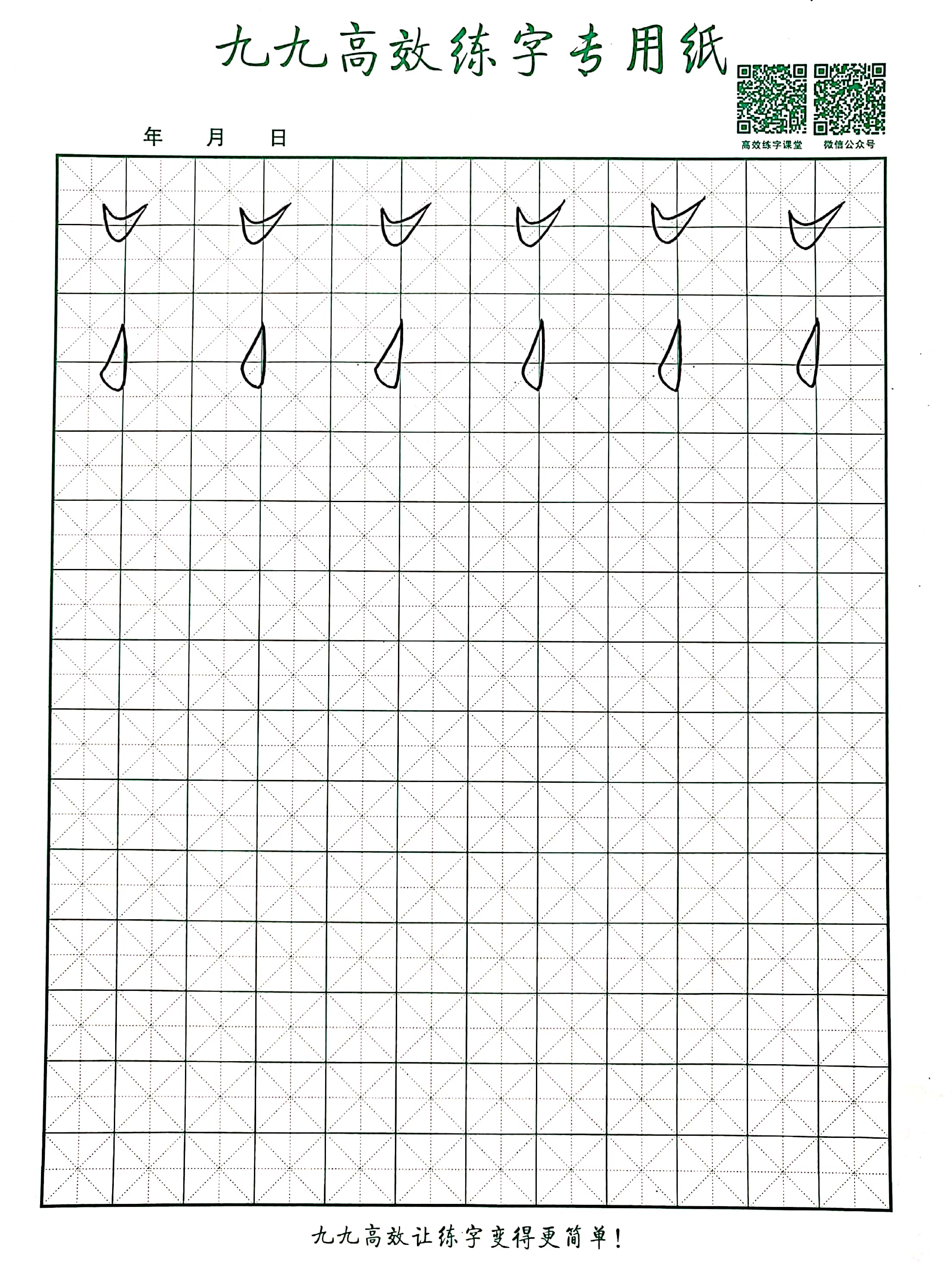

3:用双钩法将撇点和提点,根据模板的格式,各写两张纸。注意细节和准确性。

人们说当一个人激励自己要奋斗时,往往会做二样事,一个是练字,还有一个是背单词,那么就先从练字开始吧

加油、加油

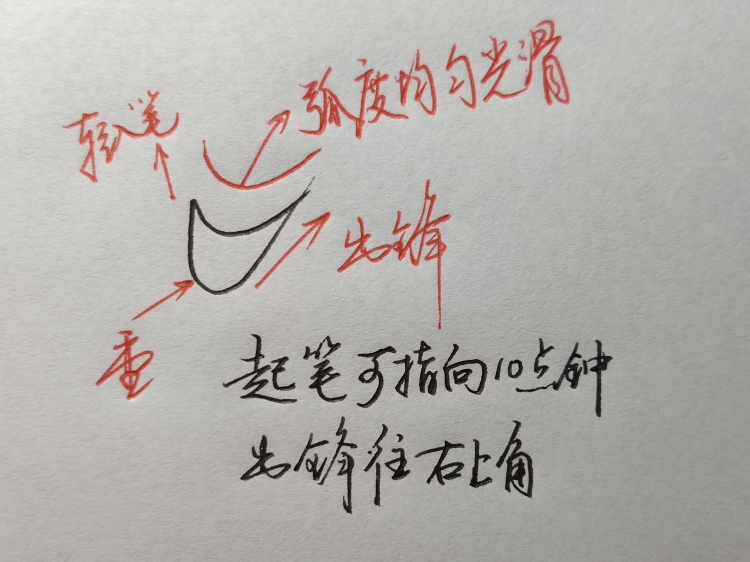

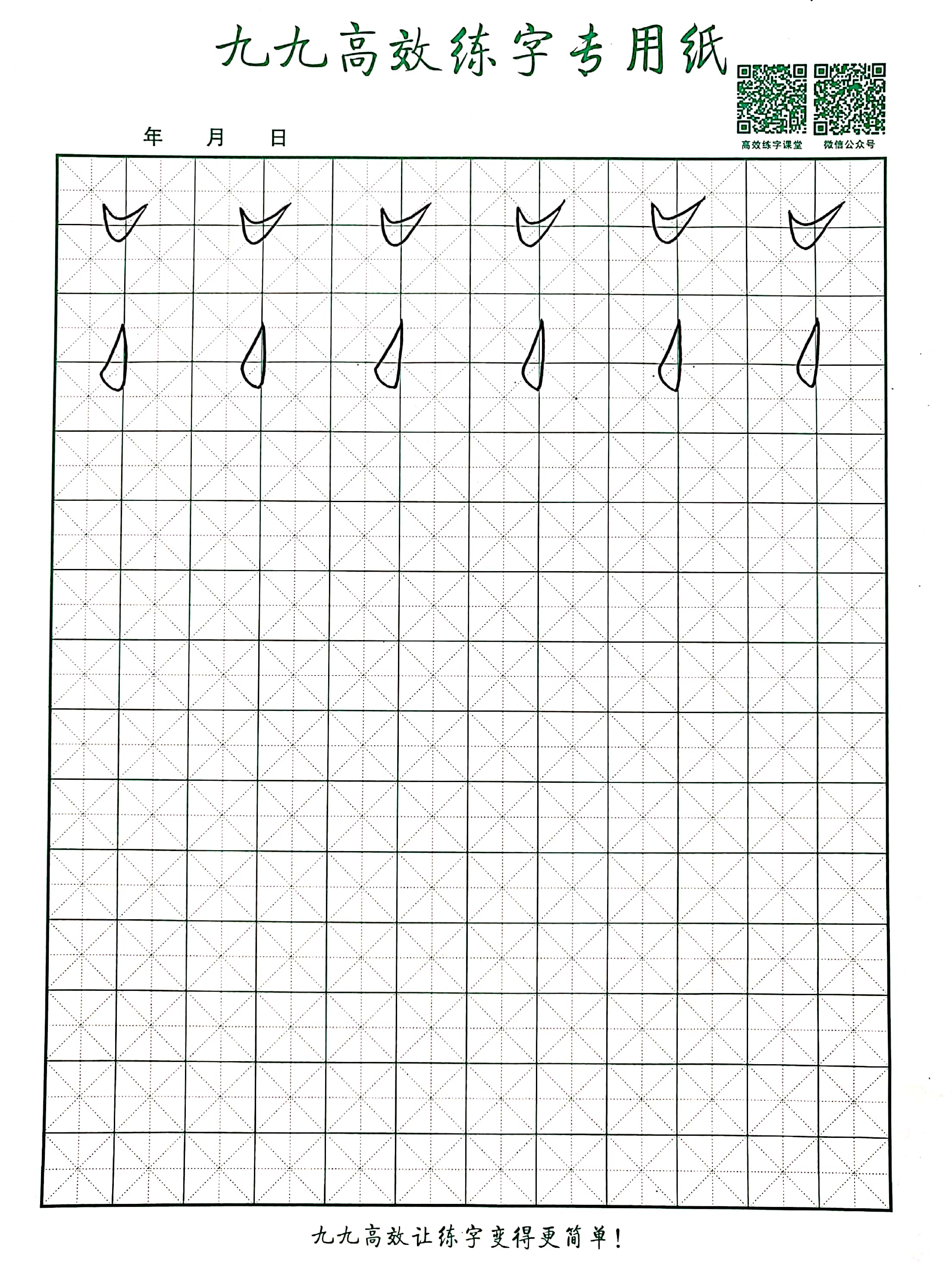

作业:

一:检查和调整握笔姿势

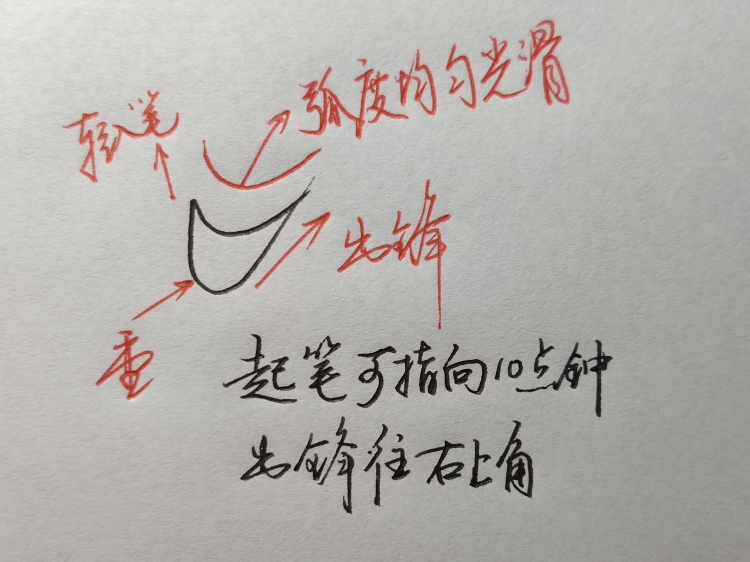

二:掌握轻入笔的动作

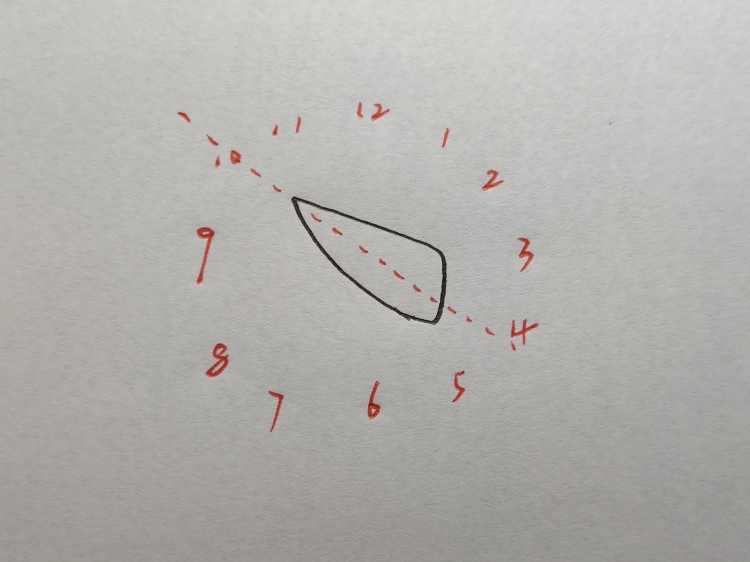

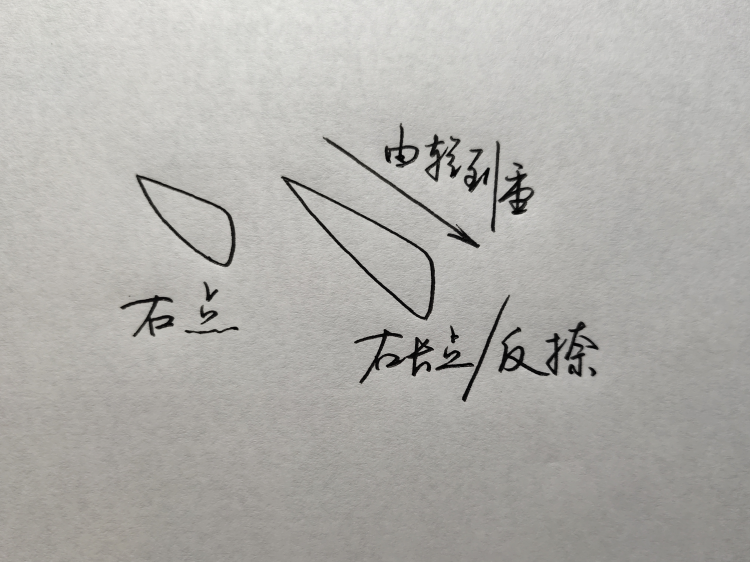

三:练习单线条右点和右长点

四:用双钩法练习右点和右长点,根据给的模板格式,各写两张纸。

来源:家庭杂志

来源:家庭杂志

life观察

去发现 去思考 去生活

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/oO1c3IGhPqgByDjMYmuNOA

2020年是不平凡的一年,编剧们似乎跟商量好了一样,瞅准了“中年焦虑”这个词一顿狂轰滥炸。

从年初的《我是余欢水》到《乘风破浪的姐姐》,再到如今的《三十而已》,不管是剧集还是综艺,都逃不掉“中年危机”的阴影笼罩。

作为一个才华横溢,色艺双绝的90后青年艺术家,如果不是他们天天在电视上惨兮兮的提醒我,我都没意识到,马上就要步入中年了。

一部剧,一部综艺,从立项,剧本创作,审核,选角,招商,拍摄,后期,排档期,整个制作流程下来,少则几个月,多则几年,但神奇的是,周期如此之长的事情,竟然同时被大家精准的押在2020年密集上映,你不得不佩服这些从业者的敏锐嗅觉。

刚刚踏入30岁门槛的90后们,被“焦虑制造者”们围猎了。

《三十而已》拍的好吗?

作为一个剧集,品质不低,我几乎是熬夜追完的。

但是这部剧里夹带的“私货”太多了。

《三十而已》是一个赤裸裸的都市悬浮剧,双脚离地,很多剧情和人物设置都是脱离现实的,但是它们却有一个共同的目的:最大限度的激发出你内心的焦虑。

小土豪顾佳,拼命都没能把儿子送进贵族幼儿园,但在富婆王太太那里,只需要一封信。

顾老板娘,平时也是个前呼后拥,保姆司机的“人上人”,为了让更富的富婆办事,甚至可以去给人家提鞋:

剧里的阔太太们,一个个眼睛都长在头顶上,根据财富值甩脸色,比自己富的就卑躬屈膝,好话说尽,碰见不如自己的,就颐指气使,趾高气昂。

动不动连拍个合照都把你截掉:

越是想活的体面一点的姑娘,就越是倒霉,房东临时涨房租,涨租没几天,就又要把房子卖了,租房的烂事儿全摊到王漫妮身上,编剧们太知道怎么制造“悲剧”了,无非就是把一个美好的东西毁灭给你看。

这样你才焦虑嘛:

这些身家动辄几千万几亿的富太太们,一个个都像没见过世面的势利眼和幼稚鬼,顾佳只需要一个几十万的包就能打入富婆内部,懂点奢侈品的知识就能站到鄙视链上游:

片中对那些“阔太太”“贵族幼儿园”“奢侈品社交”的简单粗暴描写,就好像那个“皇帝也用金锄头”,“东宫娘娘烙大饼,西宫娘娘剥大葱”的平民幻想一样。

在剧中,有钱人就可以为所欲为,就能做“人上人”,处处都充满了对金钱力量无所不能的崇拜描写。

这个套路太熟悉了。

我都怀疑这帮编剧,是公众号小编下岗再就业,这不就是大杀四方的“咪蒙体”吗?

创造对立,激发矛盾,贩卖焦虑,这些曾经被各路知识付费和成功学大师们拿来卖课带货,无往不利的秘诀,终于破圈,打开了“全网狂虐中年人”的潘多拉魔盒。

更滑稽的是,每当《三十而已》中谈到女性的年龄焦虑时,那个赞助商金主爸爸,XX金刚侠面膜就恰到好处的弹出来。

每当我看见这一幕时,经常感慨于:长江后浪推前浪。

这可比我们这些烂写字儿的高级多了,剧情负责渲染焦虑,广告马上提供解决方案,简单直给,场景式消费,这难道就是科技的力量吗?

买买买成为了最好的抗焦虑剂。

让我觉得最魔幻的是“王漫妮的游轮行”,公司送的票,自费,还是分期付款一万八升到行政仓,又跑去自费吃了一顿牛排配红酒,然后就深有所思的发出了灵魂拷问:

那些下层,普通舱的普通人怎么就想不到,上来,自费,吃一顿好的呢?

她到那儿吃的是什么呢?

服务生给她倒了一杯红酒,点了一盘牛排,还要收服务费。

说实话,大家也都喝过红酒,再贵能有多好喝 ?

根据我有限的人生经验,只要是酒都不如饮料好喝,5块钱一罐的蓝莓味无糖可乐口感最佳,推荐大家试一下,五块钱买不了吃亏,也买不了上当,但是你能买一罐无糖可乐。

再说牛排,那牛排能有多好吃?

一坨肉,烤的半生不熟,无非就是口感嫩一点,我吃过一盘500的牛排,也吃过一盘2000的牛排。

有差距吗?有。

好吃吗?还可以。

口味差距有价格差距那么大吗?对不起,没有。

奢侈消费都是一样,口感好一点,价格差很多,但是你要跟我说“好好吃一顿”,一杯红酒,一盘牛排,对不起,我觉得无论是按照中餐的标准,还是西餐的标准,都算不上“好好”。

还有升舱第二天的镜头,王漫妮从行政VIP客房醒来,清晨的阳光洒在她那张也不知道为什么睡了一夜还化着妆的脸上,露出了甜甜的微笑,起来拉开窗,海风吹过,闭上眼睛,趴在栏杆上享受着大海和阳光。

这是剧中王漫妮,咬着牙分期付款,一个月工资不一定够的,价值18000的“人上人”的快乐。

这完全就是赤裸裸的对消费主义的美化。

为什么我的经验就不是这样的呢?

我也坐过邮轮,但是我睡觉认床,换个地方就失眠,对于我来说,那个镜头应该是翻来覆去一晚上没睡着,阳光打在我的脸上,我骂了一句娘,“这么贵的房子连个窗帘儿都没有”,我擦了一下眼角的眼屎,顶着乱糟糟的头发和一脸的油,骂骂咧咧的起床。

推开窗户,船在海浪上晃的我直想吐,憋着一肚子尿,在栏杆上趴一会,咸腥的海风,呼呼的往屋里边灌。

一会还得顶着我的中国胃,去自助餐厅吃那些面包片、沙拉、烤肉,培根,只煎一面的鸡蛋和牛奶咖啡,然后就跑到甲板上拿着信号不好的手机处理老板和客户们那些10086条未读消息。

去年公费旅游,2000一晚的希尔顿,我是三天加班,没睡个囫囵觉,衣服都没机会脱。

旅游就旅游,谁还没出去玩过,没必要美化的跟做梦一样。

编剧们“花招百出”,渲染年龄焦虑,夸大租房困境,制造贫富对立、美化消费主义,方方面面都在试图扭曲和放大生活的不快,简直就是一个人间惨剧PRO,中年危机加强PLUS版本,制造的焦虑量大味足,绝对管饱。

剧中无数的情节,都在简单粗暴地渲染财富的力量和消费主义的快乐,对有钱人的生活简单化,浪漫化,有钱就有权利,有钱就可以当人上人,就可以骑在别人头上拉shi,而且越有钱越快乐,越没烦恼。

但是,我对社会的观察不是这样的。

我认识很多有钱人都很低调,待人谦和,赚的多的人,大多数工作更拼,要面对的问题越多,需要肩负的责任也越大。

盘子越大,日子就越不轻松。

而且,根据我的经验,钱这个东西的边际收益是递减的,和买东西一样,一分钱一分货,十分钱二分货。

花100万,并不会比花10万快乐十倍,烦恼少十倍。

有钱当然好,能解决很多问题,但他并不是一切生活苦难的良药。

但是对于制作方来说,这不重要,制造对立,渲染焦虑是内容行业的财富密码,更容易获得爆炸式的话题热度,也更容易得到广告商爸爸的青睐。

一套组合拳下来,要成交有成交,要热度有热度,一个大热剧集就被创造出来了。

焦虑已经成为了一种时代情绪,剧中谈到的问题确实也是我们这些年轻人每时每刻都在遭遇的,但是,或许一切都没有想象的那么糟糕,更没剧中这么的惨烈和戏剧化。

更触动我的是《三十而已》中,那些人在城市中流动的故事。

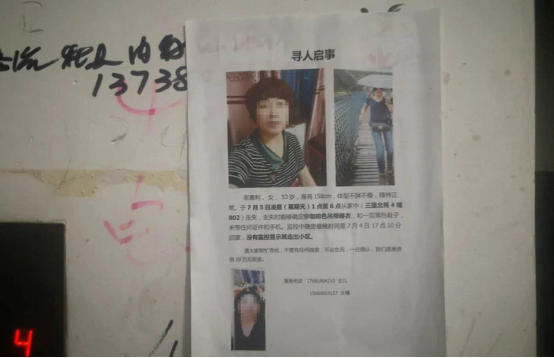

王漫妮,一个沪漂,来沪8年,拼命的想要往上流动,在这个城市扎根。

但是,8年,她仍旧是一个奢侈品店的一线销售,每天挤着地铁,一个月一万五的工资,租着8500的房子。

很多年前,她和家里打过这样一个赌:

我跟家里说过几乎一模一样的话,相信很多在外面飘着的人也曾经讲过类似的话。

我之前在北京带过几个不大不小的团队,因为招聘,每年都要面试很多人,几乎所有的公司都会有很多“基础岗位”,这些工作几乎没什么价值,也学不到什么东西,机械,重复,纯执行,就是一个赤裸的拿钱来买时间的交易。

但是,没价值也总会有人来做。

每年,无数的毕业生涌进大城市,这些新鲜的职场补充剂,没有工作经验,没有技能,大多数人最后做的都是最基础的岗位。

我把人一批批招进来的时候,我心里就想,这些人5年后,90%都是留不下来的,我的经验和观察告诉我:

不是所有人都能一直进步;

也不是所有人都能掌握,精进一门技术;

更不是所有人经验多了之后,就能带人,做管理;

大多数岗位的大多数人,5年之后,还是那个样子,就像王漫妮的生活一样。

没有谁规定,生活必须是一直向上的。

我经常会讲一个比喻,年轻人就像茶树上刚长出来的茶叶,进入城市,就是一个被开水冲泡的过程。

城市的水泥钢铁之躯,扩张是很残酷的,是以无数人的青春和生命为食的。

每一年新鲜的茶叶都会涌进这个蒸腾着的茶壶,滤走最好的那几年时间,然后落寞的离开。

但是离开,并不是生活的终点。

我也曾经在很多城市中流动过,让我印象最深刻的是北京,那是一个永远灰蒙蒙 ,永远拥挤不堪的城市。

我觉得,我是一个很能吃苦的人,加班也好,睡公司也好,天天吃盒饭也好,地铁挤死人也好,很少有什么苦是我吃不了的,我觉得一切都能接受,不就是做个拼命三郎嘛,拼就是了。

苦没给我留下太多回忆,北京给我印象最深的,却是一个地铁站,我经常会给朋友分享这个地铁站的故事。

那是一个夏天,我离开中关村,途中需要经过一个地铁站,那个地铁站前面,有几排长长的比人还要高的围栏,它们排成一个连续的,大大的S型弯道。

那应该是我第一次见这样的东西,但是却莫名觉得眼熟。

地铁的门打开,所有的人都涌进去,人快速灌满这些S型的围栏,所有人在清晨八九点钟的太阳下,流着汗,挤挤挨挨,人群散发出那种夏天特有的暖烘烘的臭味。

所有的人走着小碎步,一步一步的往前挪动,耳边嗡嗡的响着细碎的人声,大部分人眼睛盯着手机,表情麻木,身体跟着人潮往前涌动。

十几米的距离,我就这样跟着人群挪动了十几分钟,对我来说,那是无比漫长的十几分钟。

这十几分钟,让我想了很多,关于排队,关于尊严,关于我想要什么,关于人该怎么活,关于未来的很多。

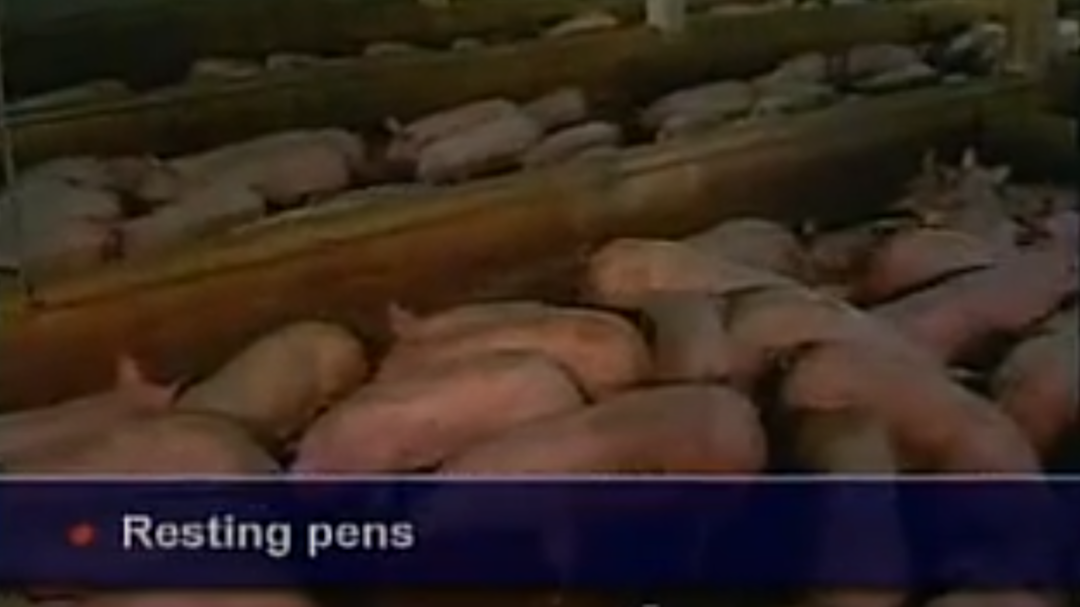

后来我终于想起为什么这个铁栅栏让我如此熟悉,我之前看过一个讲述德国杀猪流水线的纪录片,那个屠宰场猪仔出栏,去往屠宰流水线,接受电击之前,通过的就是这样一个长长的被栅栏围起来的,很多个S弯的铁栅栏。

它们一样挤挤挨挨的往前走,走到尽头,等待着电击屠宰器的审判。

S型栅栏是应对人群拥挤时段排队的常用方案,用S弯道是为了防止队伍过长,充分利用空间,尽可能的维持排队秩序,总体来讲,这是一个还不错的方案。

但是我不知道是过分矫情还是怎样,我站在里面的时候,我就觉得我失去了最后一点作为人的尊严。

我记得那个地铁站是露天的,进去之后,还有很长很长的一个上坡要走,没有电梯,只能往上爬。

进站之后的那条路,让我想了很多很多。

我只记得,再也不想回到这个地铁站,再也不想排这样的队伍,再也不想看见那个比人还要高的铁栅栏。

这是这个城市让我伤心的一个场景。

但是好在,后来一切都好,我能遇到喜欢做的事情,能碰上很多有趣的人,过着我还算满意的生活。

今年是2020年,第一波90后已经30岁了,按照以前的说法“三十而立”,一个漂泊的人,想要在城市里立得住,本就不是一件容易的事情。

长大确实是个痛苦的过程,每一代年轻人都有每一代的焦虑。

成长无非就是一个梦不断破碎和不断接受梦破碎的过程,不必粉饰困难,也不必丧失希望,更不必被焦虑奴役。

这本就是生活的真相。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/yPYGpwHk8Ed1wcO5Hco7eg