编者按:2021年5月11日,国家统计局公布了第七次全国人口普查数据:全国人口共141178万人,与2010年的133972万人相比,增加了7206万人,增长5.38%;年平均增长率为0.53%,比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。过去十年人口保持低速增长态势,但增速逐渐下降,引发人口焦虑,故推荐人口系列文章。

近年出生人口数据显示:2017年1723万,同比下降63万;2018年1523万,同比下降200万;2019年1465万,同比下降57万。一边是出生人口逐渐下降,一边是死亡人数的持续上升,2019年接近1000万,尤其是建国后婴儿潮一代人迅速凋零,日渐逼近人口拐点(这里指人口负增长)。

出生人口为何下滑?人口拐点为何提前到来?如何应对生育问题和教育焦虑?

本文从经济学的角度分析当下中国的人口问题。

本文逻辑

一、人口拐点

二、替代效应

三、家庭羸弱

【正文7500字,阅读时间30’,阅后点赞,感谢分享】

人口拐点

进入近代社会以来,全球人口规模持续增长,但人口出生率经历了短暂暴涨后持续下跌。如今,越来越多的国家正在逼近“人口悬崖”,迎来人口拐点。

这是一个正常现象吗?

生育是一个极为复杂的行为。首先,生育以家庭为单位,生孩子靠夫妻双方,国家、政府和企业都使不上力。其次,生育是一种生理行为,受限于男女资源的有效配置。最后,生育还是家庭及婚姻制度下的代际活动,关系到代际繁衍、基因延续及财富传承,超出了个人的生命周期与预期。

但是,我们可以将生育行为理解为经济行为,这有利于我们认识生育的本质与规律。所谓经济行为,就是每个人、每个家庭生育,都会考虑边际成本与边际效用。比如,是否生二胎,我们可能会考虑二胎带来的经济负担,是否造成母亲职业竞争力下降以及身材受损,是否加重老人带孩子的艰辛。这些都是成本因素。当然,我们也可能会考虑,多个孩子给这个家庭带来哪些快乐,给大宝多一个陪伴,给老去的自己多一个保障。这些属于效用因素。

人是在边际上做选择,生育也是在边际上做选择。具体来说,人(家庭)是在生育数量和生育质量上做边际选择。比如,你有一笔储蓄,考虑用于生二胎多抚养一个小孩,还是投入到大孩的教育中。

进入近代社会以来,一个明显的趋势是:人们倾向于减少生育数量,提升生育质量。于是,人口生育率持续下降,人口素质则不断提升。为什么?根本上来说是个人(家庭)基于边际成本与边际效用的考量。

在牛顿尚未降临之前的古代社会,经济长期停滞,技术落后,出生婴儿的死亡率高,成材率极低。人们会考虑增加生育数量,以抵御高死亡率的风险。以前的家庭生得多,但不太关注小孩的教育(成材率低),到了一定年龄,就让小孩去干活赚钱。小孩多可以增加家庭收入,给养老提供更多的保障。

但是进入近代社会后,自由市场、医疗技术及公共教育的提升,大大降低了出生婴儿的死亡率,也提高了成材率。最开始,很多家庭还延续生育惯性,维持着高生育率,但是死亡率的下降推高了新增人口。刚迈入近代社会的国家容易出现一波婴儿潮。

经过一段时间,人们开始反应过来了,死亡率下降了,不需要生育太多,逐渐减少生育率。同时,随着成材率的提升,家庭将更多的储蓄投入到现有孩子的教育上,而不是增加生育数量。

所以,伴随着自由市场、医疗技术及公共教育的提升,人口出生率持续下降,人口质量持续增加。但是,需要注意两点:

第一,人口出生率持续下降,但并不意味着出生率会下降到零,人口一定会出现负增长,一定会走向消亡。

因为人(家庭)是在生育数量和生育质量上做边际选择。如果多生育一个孩子的成本下降、效用提升,出生率也会上涨。比如,过几年你的家庭收入提高,孩子母亲可以辞职做全职妈妈,然后选择生二胎。又如,法国政府最近十多年来着力降低家庭生育成本,生育率持续上升。目前,英美法的人口还是正增长,人口拐点也没到来。

第二,人口出生率下降是一个漫长的过程,人口悬崖一般不会突然到来。因为减少生育数量的边际效用,需要由生育质量(孩子教育)的提升来弥补。而教育是一项长周期的投资,如果没有足够的家庭储蓄或者公共教育不足,家庭不会迅速减少生育数量而全情投入小孩教育。

比如,英国、法国、美国的总和生育率下降,经过了上百年的漫长周期。从全球范围来看,人口的总和出生率从之前的6左右快速下降到3左右,然后进入一个相对缓慢的下降过程。到上个世纪五六十年代开始,随着避孕套的普及,生育自由再次得到解放,欧美生育率快速下降,然后稳定在1.7左右。整体来看,从1950到2019年,全球总和生育率从4.97降至2.27附近。

以上分析的是人口数量自然演变过程,接下来我们要重点关注的是:什么力量加速了人口数量减少,制造了人口悬崖?人口拐点为何提前到来?这是我们研究人口问题的重中之重。

生育是人在边际上做选择,这个前提是人的选择是自由的,不受任何外力限制的。而人口数量加速下滑和人口悬崖的出现,说明这一前提被改变,生育行为被扭曲。排除战争、瘟疫等因素外,主要有以下两点:

一是国际技术迁移与生育政策干扰。

上述我们讲到,英法美国家的总和生育率下降是一个漫长的平滑过程,没有出现人口悬崖。

为什么?因为英法美一直是近代技术的探索者以及经济的领头羊,这些国家的自由市场是平滑的,经济及家庭收入的增长、医疗技术的进步以及公共用品的投入,是一个持续的过程。因此,这些国家的人口,从出生率下降到人口质量的提升,是一个相对平滑的边际替代过程。

但是,新兴国家则不同。二战后,欧美国家积累的200多年的工业技术迅速转移到新兴国家,经济水平、家庭收入、医疗技术、公共教育在短短几十年内彻底被改变。这对人口增长造成一个巨大的脉冲。很多家庭还没反应过来,维持着高出生率惯性,而出生婴儿死亡率又迅速下降,出现了一波巨大的婴儿潮。比如,日本、中国、韩国以及众多亚洲国家都在二战后几十年内出现了婴儿潮。当然,欧美国家也出现婴儿潮。它们的共同因素是战后和平和军人复员,不同点是国际资本与技术转移的红利冲击了亚洲国家的出生人口。

当时,不少亚洲国家开始实施限制生育政策,比如日本、新加坡、中国都在婴儿潮后期开始限制生育。限制生育政策进一步改变了生育的自由选择,改变了生育的平滑度,导致了数量上的“人口悬崖”。

人口悬崖是指在某个阶段新增人口数量突然暴跌,死亡人数突然大规模增加,立即进入人口拐点,人口负增长迅速扩大。

为什么?生育限制时期的婴儿出生率低,不少是独生子女,这批人的基数不足,成年后生育规模自然减少。同时,独生子女抚养老人的压力无法分摊,提高了他们生育的成本,进一步打击了生育率。另外,原来婴儿潮这群人逐渐老去,死亡人口迅速增加。二战后,亚洲新兴国家的人口增长率都不平滑,人口出生率突然滑坡,人口死亡率迅速上涨,人口拐点提前到来。

结果是,与英法美的人口数量平滑过渡相比,日本、中国、韩国的新增人口先暴涨后暴跌,人口出生率迅速下滑。目前,人口总和出生率,韩国是1.3,日本是1.4,新加坡是1.26,均低于法国的1.9、美国的1.8和英国的1.8。

从暴涨到暴跌经历的周期非常短,人口出生率下降的速度要远远快于英法美。比如,日本的人口总和出生率从70年代开始下降,进入90年代后迅速下滑,如今跌到英法美之下。日本政府意识到问题,在人口总和出生率1.6以上就取消了生育限制。

二是房价高企与公共资源不足。

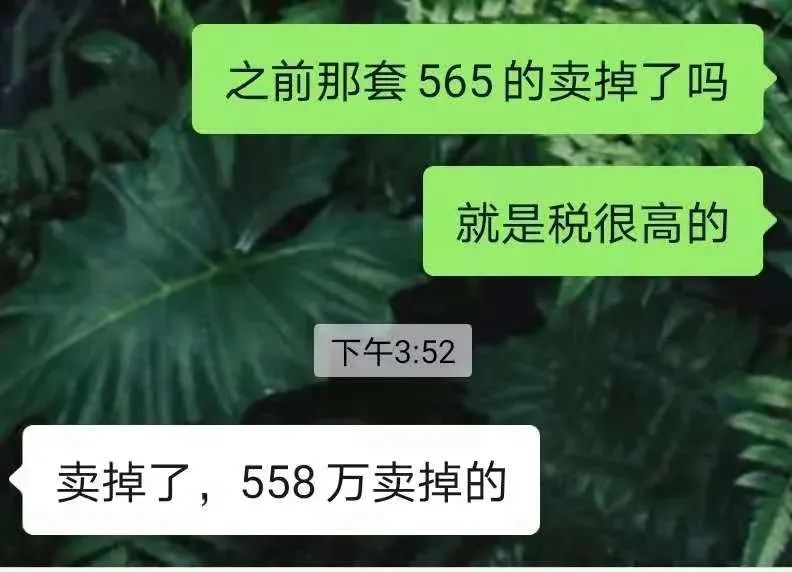

最近十多年,房价高企,增加了结婚成本,推迟了生育年龄。房价高企和学位房捆绑,增加了生育成本和教育成本,抑制了生育。

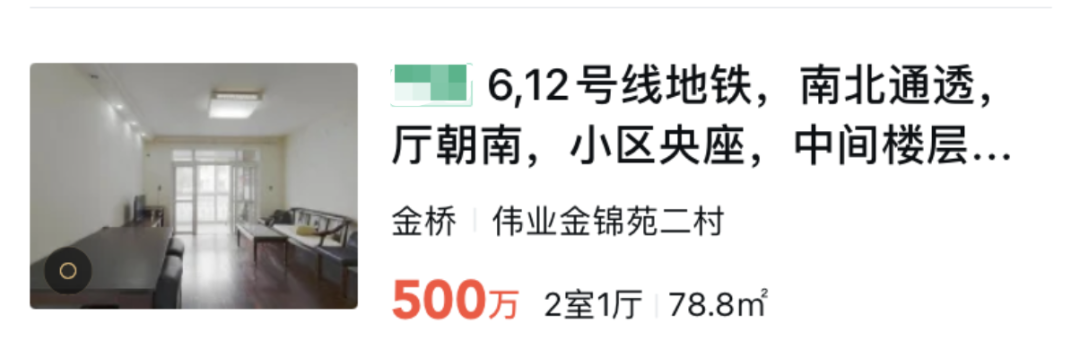

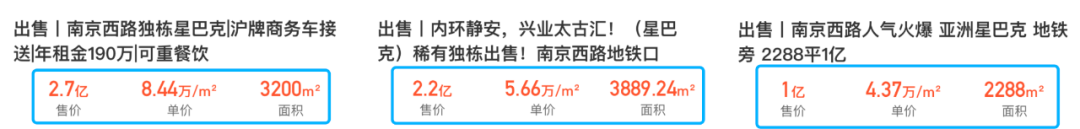

如今,房贷是中国家庭的第一债务来源。房贷透支了上一代的养老金、这一代的家庭储蓄以及下一代的消费及教育支出。在深圳,多生一个孩子,两房换三房,购房成本需要多增加一两百万,租房成本增加一两千。

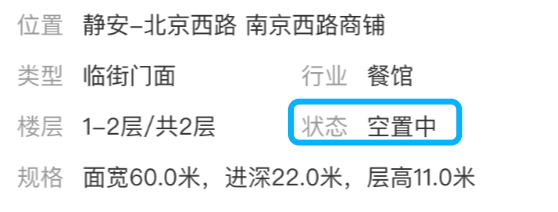

如果算上学位房,中国的教育投入是全世界最高的。学位房的实质是公共教育资源不足以及不均衡,更多的家庭去争抢稀缺的优质的学校。但是,很多家庭无力支付学位房以及公共教育不足带来的教育费用,这很大程度上抑制了生育。

如今进入生育年龄的年轻人,不少是独生子女(独生子女约1.8亿),他们上担负着的父母的养老,自己还要承受高昂的房价和高压的工作,下要承担小孩高昂的教育费用,根本无力多生育。

以上两大因素扭曲了家庭的生育选择,导致中国出生率下滑,人口悬崖陡峭。中国人口总和出生率从1970年代之前的6左右,降至1990年的2左右,再降至2010年后的1.5左右。这个数据低于全球平均水平的2.0以上,低于发达经济体的1.7,低于英法美,与日本、德国相当。

中国婴儿潮在1952年到1977年,除去中间三年,年均人口增长规模都在2100万以上。这群人的年龄逐渐靠近中国的人均预期寿命(77岁),预计未来死亡率会较大幅度增加。低迷的出生率和较高的死亡率,将加速人口拐点的到来。

替代效应

人口拐点提前到何时?

联合国《世界人口展望(2017)》对人口规模有9个预测方案,基于不同假设预测的中国人口峰值最早在2021年,最晚在2044年,其中有7个方案预测的峰值在2032年及以前。

如今,人口出生率快速下滑,人口拐点的时间往前推移。社科院的预测是,如果中国总和生育率一直保持在1.6的水平,人口负增长将提前到2027年出现。

纠结于未来三年还是五年,意义已经不大,根据上述分析可以推断:不断高涨的房价、公共资源(学校与保障房)不足及不均衡等,正在扭曲生育行为,改变人口曲线,制造人口悬崖,拉近人口拐点。

有人认为,人口增长率下降是全球性问题。有些国家快一些,有些国家慢一些,中国的人口拐点只是比一些国家来得早一些,不必要过度焦虑。

其实不是,这只是表面现象。上述我们分析了,全球人口出生率下降是一种趋势,但是需要区分原因——自然的边际替代还是非自然下滑:

如果人(家庭)是在边际上自由选择的,那么人口出生率下降会产生替代效应,即人口素质的增加。当家庭收入低时,父母选择少投入教育,多生几个孩子。当家庭收入增加时,父母选择少生育,多投资孩子的教育。这会导致一个比较良性的边际替代:家庭在孩子教育提升获得的效用弥补了少生育的效用损失;国家在人力资本获得的改进弥补了人口数量减少的损失;经济从数量型增长转变为效率型增长(技术与知识创新)。

英国、美国、法国是人口自然过度的典型代表,它们在人口数量和人口质量形成了比较良性的边际替代。排除移民因素,英美法不仅人口增速下滑没有亚洲新兴国家严重,还赢得了人口素质的提升。

日本、德国、新加坡和韩国在人口的边际替代上仅次于英美法。日本人口增速在泡沫危机后下滑严重,社会快速跃进深度老龄化。好在日本在危机后实施了一系列改革,大规模投入教育与科研,人口增速虽没提升,但科技进入全球顶尖水平。德国的人口增速低迷,但其金融制度和房产制度一直抑制着房价和通胀,德国家庭可以将更多的资源投入到教育和技能上。

如果人(家庭)的生育选择受到外界因素的干扰和限制,那么人口的替代效应可能下降。结果是,人口数量快速下降,社会进入深度老龄化,但是人口质量没有提升,技术竞争力不足,经济增长缓慢。落实到家庭就是,孩子生得少,独苗没养好。

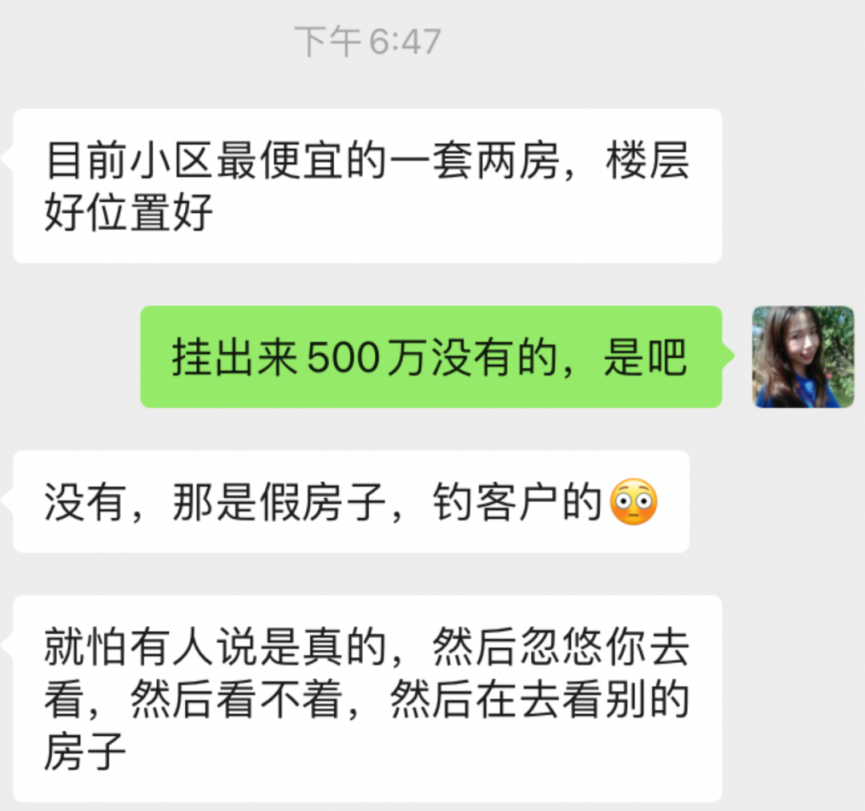

比如,普通家庭在深圳购买一套两居室的学位房,8万一平,一共500万。三成首付需要150万,按15年按揭贷款计算,月供2.7万。假如夫妻两人加起来月收入4万(可批贷),每月家庭开支只有1.3万。假设首付款不需要借钱,由家庭储蓄支付。如果加上带孩子的父母其一,这1.3万包括一家四五口的生活开支、孩子的教育费用以及父母的养老。这在深圳是相当紧张的。

这样的结果是:一、不敢生二胎,第二个孩子出生后要换三房(经济条件不允许),母亲工作可能受影响,家庭开支不够;二、孩子的教育投入不足。为什么?在深圳,8万一平的学位房对应的学校教育水平也就一般,参考深圳南山深圳湾学校的中考成绩(学位房20万一平)。每个月家庭开支仅有1.3万,对小孩的教育投资不足。父母一个月工资4万,超出深圳的平均收入,工作压力偏大,对孩子教育时间投入有限。

这个家庭状况还算不错,家庭收入不低,父母健康可带小孩,但结果也是令人担心。

问题出在哪儿?

核心就在房价太高。高房价(学位房)既抑制了生育,又打击了教育;既抑制了消费,还打击了养老。

这好比,一个工厂主手上有1000万,可以选择买入一批设备,扩大量产规模(利润虽然低一些);也可以选择引进一些技术工程师,改进工艺,提高生产效率和利润率。但是,这几年,房租涨价迅猛,这1000万全花在厂房租赁上了,既无能力扩大生产,又无能力提高技术。你说这家工厂有前途吗?

央行学者研究称,人口素质的提升不足以对人口数量下降形成替代。关键的问题是原因是什么?什么阻碍了替代效应?什么扭曲了家庭的生育选择?什么打击了家庭对教育的投入?这些才是需要我们重点关注的。比如教育存在各种问题,家庭对教育的投入很难转化为有效的生产效率。这很大程度上抑制了人力资本提升对人口数量下降的替代。

如果替代效应不足,社会将面临一个严重的问题:未富先老。

人口曲线不平滑在前期造成婴儿潮脉冲,中期制造人口悬崖,到后期就是人口老龄化脉冲。这导致年龄上的人口结构问题,即老中青幼数量不匹配。

人口出生率曲线陡峭的背后是老龄化脉冲。英法美人口出生率下降周期长,其老龄化的周期也长。从老龄化到深度老龄化,法国用126年,英国用了46年。但是,出生率滑坡的国家,老龄化也在大跃进。日本用了24年,中国预计只需要20年。

要解决老龄化问题,要不保持较高的出生率,要不培养高素质人才。但是,人口曲线不平滑的结果是,既没有足够的劳动人口,也没有一定的高素质人才,创造充分的财富,来满足大规模的养老需求。

数据显示,美国和日本进入深度老龄化社会时,人均GDP都在2万美元以上。中国马上进入深度老龄化社会,但是人均GDP不过1万美元。这就是替代效应不足(高素质人才不足)催生的养老难题。

在“421”家庭中,未来的希望全部寄托在这一个孩子身上。但是,对孩子教育投入不足,成材率偏低,一个孩子以后可能需要承担六个老人的抚养压力。六个老人或许有养老金,但是需要孩子投入时间和精力抚养老人。随着老龄化的加剧,这种家庭既没有数量上的优势,也没有质量上的竞争力,唯有一堆生存压力。

最后,这个家庭唯一的财富可能是一套牺牲三代人的储蓄和消费换取而来的房产。但是,随着人口数量下降,人口深度老龄化,房产价格也会下降,家庭唯一的财富可能所剩无几。有人说,房价下降后,生育成本也就下降了,生育的意愿可能会增加。这是房价扭曲对生育扭曲的被动反应。

家庭羸弱

我在《家,会消失吗?》一文中提出一个观点:家庭组织的效率不足,导致不婚、离婚、少生、不生,最终引发人口危机。

现代社会,企业很有效率,个人也很有效率,社会组织也很有效率,但是个人、企业以及社会组织,只能创造财富,不能创造“人”。造人、育人,他们使不上力,还得看家庭看夫妻。家庭是唯一的人口产出部门,也是人口素质提升的关键部门。如今家庭没有效率,出轨率高、离婚率高、单亲家庭多、不婚不生族多,人口出生率下降,人力资本的提升受阻。

家庭效率为什么不足?

家庭效率不足,有家庭组织及婚姻制度自身的问题。但是,我们需要关注的是,人为因素对家庭部门的打击。

通常,家庭、企业、政府、社会组织都是相互竞争的,也是相互促进的关系。他们共同竞争资源,谁的资源配置效率高,谁就更有竞争优势。在农耕时代,家庭是第一大生产单位。如今,企业是社会财富最大的创造者。家庭中的女性成员,如今越来越多进入企业组织。企业有助于家庭财富的增加,从而提高了家庭对教育的投入。

但是,企业也可能打击家庭效率,对生育造成负面影响。比如,对劳动的保护不足,对女性的就业歧视,提高了家庭的生育成本,降低了生育意愿,减少了对孩子的陪伴时间。反过来,如果家庭部门长期无效率,也会影响企业的效率。这一代人加班加点,没有时间生孩子和教育孩子,下一代劳动力数量和素质不足,企业失去长足发展的人力基础。

所以,解决人口问题(人口出生率低迷、替代效应不足)关键看公共部门的制度以及公共用品的投入。

首先,需要解除限制性生育政策,让生育权归回家庭及个人。

有人指出,放开二胎后,人口出生率上涨了两年,之后又下降了。所以,生育政策开不开放对人口出生没有影响。其实,这是逻辑错误。上述分析,人口问题是怎么产生的?根本上说是人为干扰了家庭的自由生育权。开放生育是将生育权回归自由,让家庭的生育可以在边际上自由选择。开放二胎没有提振生育率,主要是高房价抑制了出生率。如果全国房价下降一半,二胎出生率自然会上涨。即便不生二胎,家庭也可将更多的储蓄投入到一孩的教育中。这就是家庭的自由选择权。

其次,公共部门制定公平的制度,平衡企业与家庭之间的关系,让个人在家庭与企业之间自由选择。比如,加大公司解雇孕妇的成本,让妇女可安心怀孕。又如,加大对加班过劳工作的管理,给打工人保留生育的体力和时间。

最后,也是我们需要关注的重点,公共部门需要加大以家庭为单位的公共资源投入。

过去,个人、政府以及整个社会,都将企业界定为效率部门,政府将大量的公共资源投入给企业,帮助企业提升效率。比如,机场、高速、高铁、港口、产业园区等基础设施建设,可以降低企业的交易费用,提高经济效率。

企业产生效率,进而创造税收,政府通过转移支付建设公共福利。但是,企业创造税收后,大量的财政又回到了基础设施上,反复投入到企业相关的配套之中。这导致一个问题:家庭部门的公共用品严重不足。比如,公共教育、公共住房、公共医疗、失业保险、就业培训、生育保险、生育补贴以及家庭个税补贴。

我以五险一金为例。政府扶植企业,企业有效率雇佣更多员工,购买五险一金。五险一金给家庭提供了一定的保障,但是有两个问题:

一是养老金不足。日本人均社保支出在过去15年内增加了50%,其中老龄化相关支出占比从1975年的33%提升到2015年的68%。日本政府财政中医疗保险、养老保险等社保支出逐年增加,目前已占到国家财政支出预算的33.7%。中国的公共财政对养老金的倾斜力度还需加大,需要划拨更多的国有资产填充社会基金。还有不少农村家庭没有覆盖到社保,这类家庭的养老负担重,老年人健康状况较差,年轻人无力投入更多的时间和储蓄多生育,或提高孩子的教育。

二是五险一金的结构问题。在深圳户籍员工的五险一金中,养老保险的比例最高为22%,但是生育保险只有0.5%(单位缴纳),失业保险只有3%。这种结构对生育的扶持力度太差,生育保险不多,失业保险太低,领取太困难,抑制了女性的生育意愿。另外,还有很多企业不缴纳住房公积金,或缴纳金额极少。如今高房价尤其是学位房对人口出生及教育提升构成打击,但是住房公积金没有起到对冲作用。可能还起了反作用,公共部门的住房公积金购买比例高,他们成为了抢购优质学位房的主力军。

西方国家越来越重视对家庭福利的投入。德国在1995年设立德国家庭事务、老年人、妇女和青少年部;英国于1997年在内政部中设立专门的家庭政策单位等。专门的家庭事务部门可以提高家庭福利和家庭效率,从而提升生育率和教育水平。

我引用泽平宏观的研究数据(《中国生育报告》,泽平宏观):在经合组织国家中,家庭福利开支占比越高的国家,生育率越高。2013年除了土耳其外,32个国家的福利开支占比GDP的比例平均为2.4%。其中,冰岛的家庭福利开支占比为3.63%,总和生育率为1.93;而韩国家庭福利开支占比为1.32%,总和生育率为1.21%。

过去,公共部门对企业、个人的公共投入很大,但现在要加大对家庭福利的投入,包括家庭保障房、家庭生育补贴、家庭教育基金、家庭个税抵扣等。

比如,以家庭为单位提供更多的生育补贴,增加产假和陪产假时间。有个反例,美国民主党政府为了得到黑人的支持,针对黑人单亲家庭,而不是完整的家庭提供生育补贴。这就相当于鼓励黑人母亲不婚生育。这一政策彻底毁掉了黑人家庭,单亲黑人家庭激增,家庭教育失败,黑人犯罪率增加。

又如,欧美国家针对家庭部门提供更多的个税抵扣,夫妻一起申报个税可以返还更多。这种政策就是针对家庭的福利。中国也在推行个税抵扣改革,鼓励家庭申报,加大对教育费用的抵扣。

又如,政府要针对家庭提供保障性住房。深圳推出大量的人才房,不少是针对个人。这个思路是吸纳全国优秀人才。但是,真正对家庭有利的做法应该是面向家庭提供更多的保障性住房,降低生育成本和教育成本。

再如,政府提供更多的公共教育资源。公共教育是家庭福利的重要项目。但是,如今公共教育投入不足以及不均衡,导致家庭教育成本过高。这是当前抑制家庭生育的关键,也是阻碍人力资本提升的关键。泽平宏观的数据显示,2014年经合组织国家0-2岁入托率平均为34.2%,入托率越高,生育水平越高。但是,中国0-3岁婴幼儿在各类托育机构的入托率仅为4.1%。公共幼儿园和托儿所严重不足,“没人带”让很多家庭谈“生”色变。

结婚难,生育难,教育难,住房难、养老难,看病难,如今的家庭承担了太多太多。太多本应由公共部门承担的职责落到了家庭上,太多来自企业的不公平压力传递到家庭里。如果家垮了,或许人也就没了。

当然,终极难题是:孩子是不是必需品?