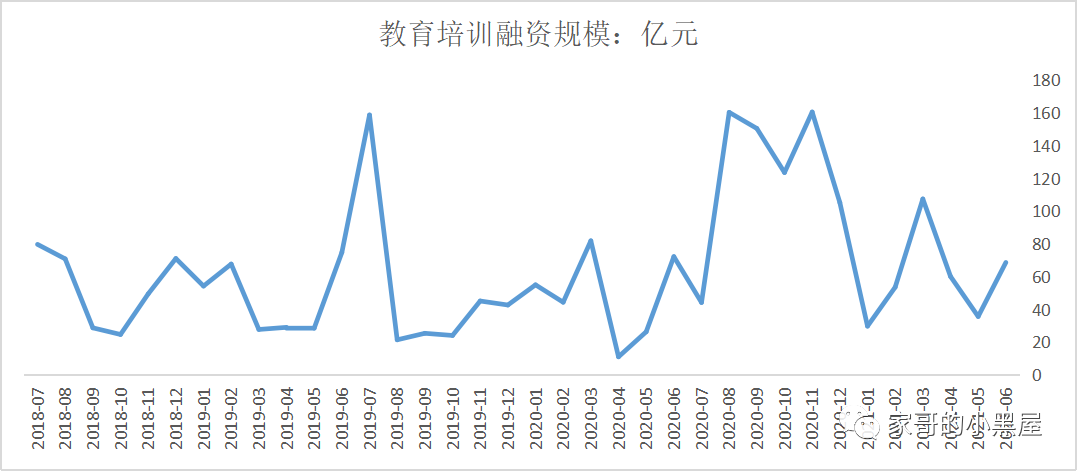

《意见》提出,学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作;上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构,不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。 校外培训机构的这些情况被禁止:占用节假日和寒暑假,拍照搜题,聘请境外外籍人员,做广告,高收费,长时间上课。

学校教育、家长、学生、教师已经在很大程度上被校外培训机构绑架,校外培训大有再造一个国民教育体系的趋势。

保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基。

推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业集群发展,构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式。