转自: https://mp.weixin.qq.com/s/FQTdLc8kk3POcfAQDQn8AA

2011年,曾经有一个小姑娘因为炫富,引发了红十字会的信任危机。

红十字会大喊冤枉,说跟这个小姑娘毫无关系,但很多吃瓜群众都不相信。

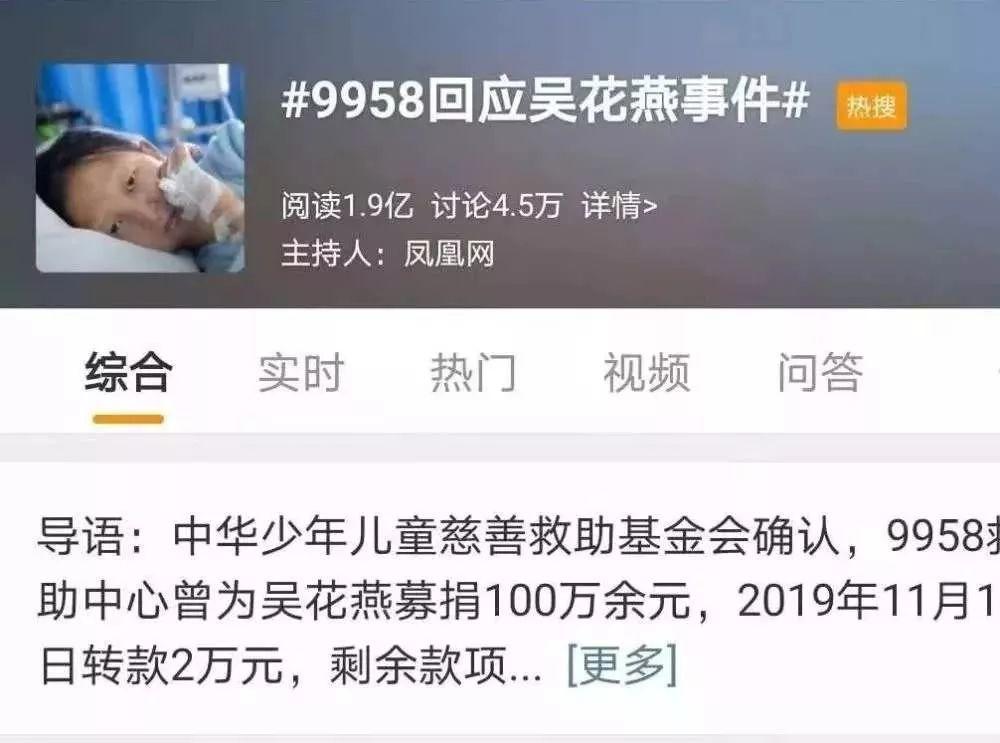

如今,又是一个小姑娘因为病危,引发了儿慈会的信任危机。

这回吃瓜群众更愤怒了:以前是小姑娘占慈善组织的便宜,现在慈善组织开始占小姑娘的便宜!

把两个小姑娘的故事放在一块儿,你品,你细品,好多疑问就有了答案。

曾经的“郭MM事件”,简直是慈善组织的一场噩梦。在他们眼中,网络上的吃瓜群众就像洪水猛兽一样,仿佛无数双眼睛,无数张嘴,太可怕了!

慷慨解囊不问去处,那个人心淳朴的时代再也回不来了。

近些年,慈善行业有了新发现:水能覆舟,亦能载舟。网络同样可以做公益,而且一呼百应,效率要高得多!

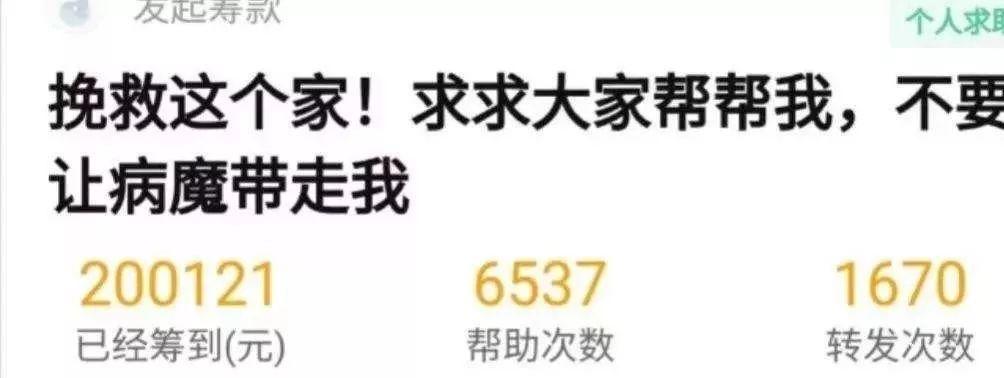

传统的动员式募捐,一般以特大灾难事件为由头;网络公益就不一样了,可以收集日常生活中的悲情案例,更容易赢得同情心。慈善捐款不再是集体行动的随波逐流,而变成了个体意愿和爱心的表达,大众公益的时代终于来临了。

更重要的是,以前的公益组织,总是高高在上、慢慢吞吞的衙门作风,如今利用互联网,还可以借助民间技术和资本力量,实现“去中介化”。

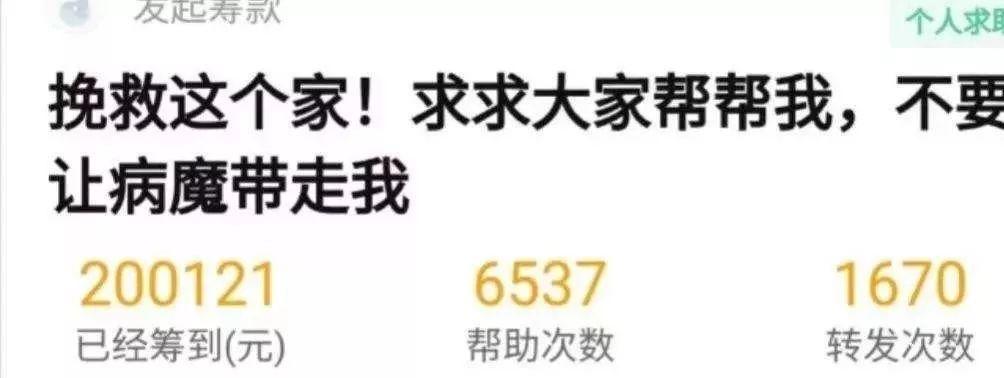

搜集悲惨的案例,写出煽情的文案,移动支付让人动动手指就能捐款。于是,公益事业开始了轰轰烈烈的“互联网+”大转型。

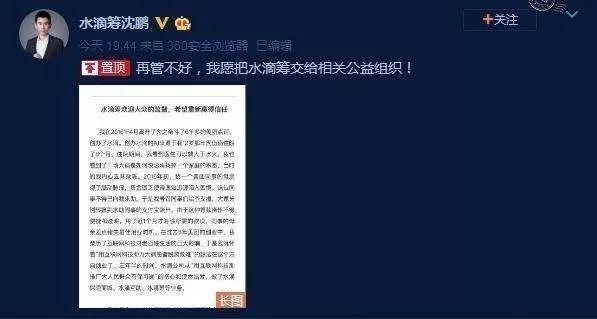

在慈善界,近几年最成功的互联网平台要算是水滴筹。这个大病众筹平台,上线三年多,就帮助一百万人,融资筹款达到二百多亿,迅速积累了名气。

不过有句老话:善门难开。慈善事业是一个很不好做的营生。因为法律规定:慈善组织是不能盈利的。

而水滴筹平台本身也是一家民间商业公司,方方面面开支都是要成本的。如今不能赚钱,还要倒拿钱来补贴,就算互联网公司善于融资,敢烧钱,时间长了也玩不起啊。

水滴筹也费尽心思琢磨赚钱的招,善款不能动,那就在平台上卖保险吧,这也算流量经济嘛。

不过哪里有流量,哪里就有竞争。在慈善行业,那些身世悲惨的案例,竟然成了募捐平台的金矿。但问题是清平世界,哪有那么多悲剧可以消费?

为了抢先发现资源,水滴筹搞起了地推,挨个医院扫楼“拉人头”,还教受助者如何包装身世卖惨……

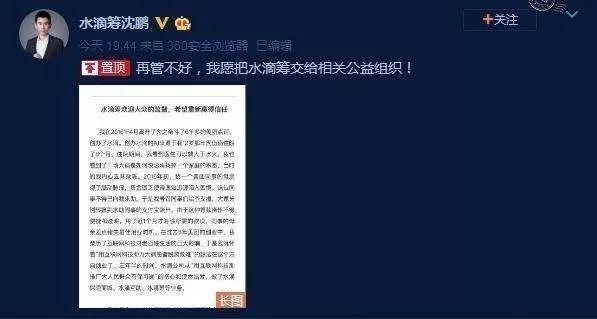

慈善功利化,消费同情心,对受助者审核不严……水滴筹被网友骂得焦头烂额,连老总沈鹏都无奈表示:“实在做不好的话,就把平台交给公益组织!”

果然隔行如隔山,守着这么大的资金流水,活得如此寒酸,真给慈善行业丢脸!

有人批评,网络公益平台的背后,其实是流量经济,是吃人血馒头,吃相太难看!

吃相难看,关键不在于吃,而是在于看。小灶为啥都在包间里?就是让大伙看不见。

焦头烂额忙着整改的水滴筹,其实可以换个思路。为啥总抱着流量经济不放?思维太狭隘了。

比如这一次风波中的9958,听着像个山寨小游戏平台,其实人家是谐音“救救我吧”。作为血统纯正的慈善组织。虽然名字土,但运营模式真值得水滴筹好好学习。

比如你水滴筹派员工去医院扫楼,费尽口舌找受助者?浪费人力物力还要挨骂,蠢不蠢?

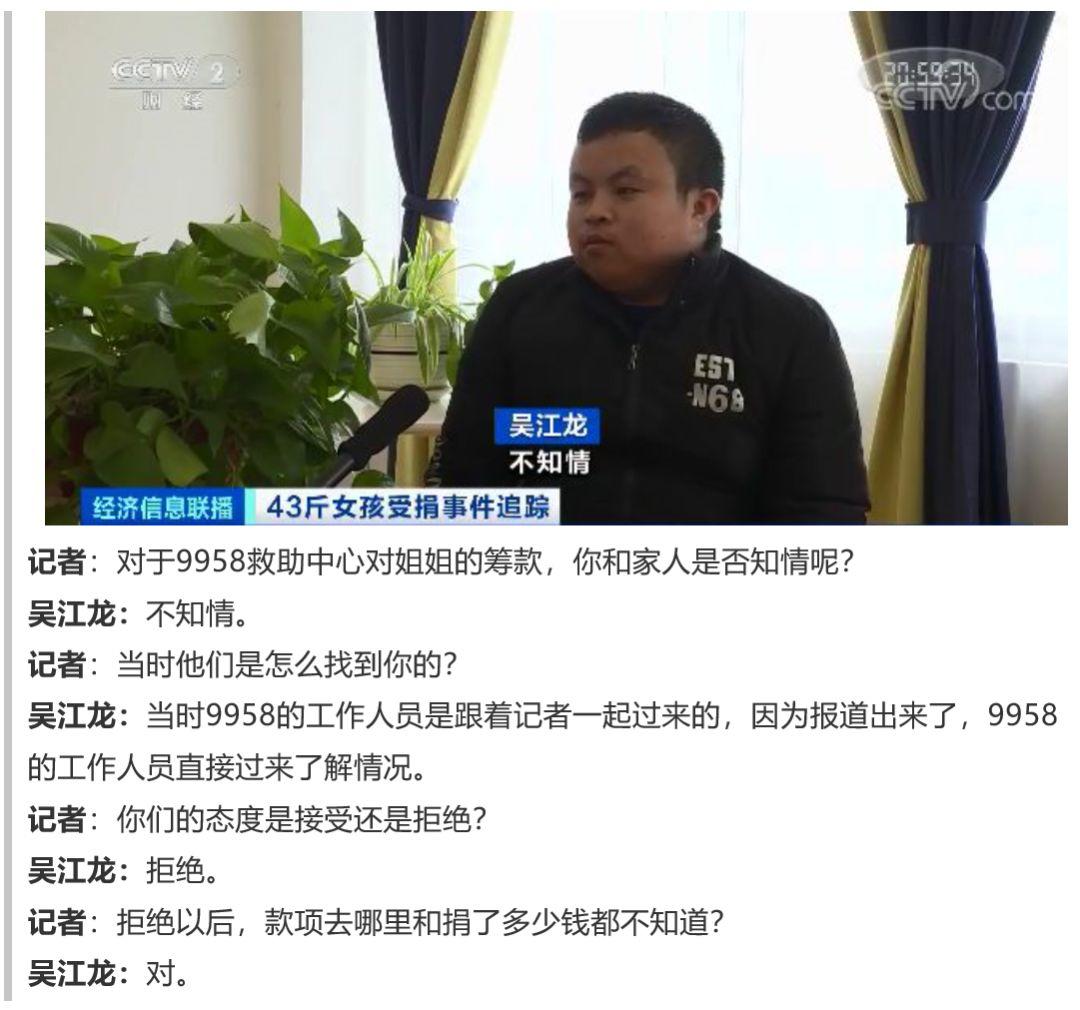

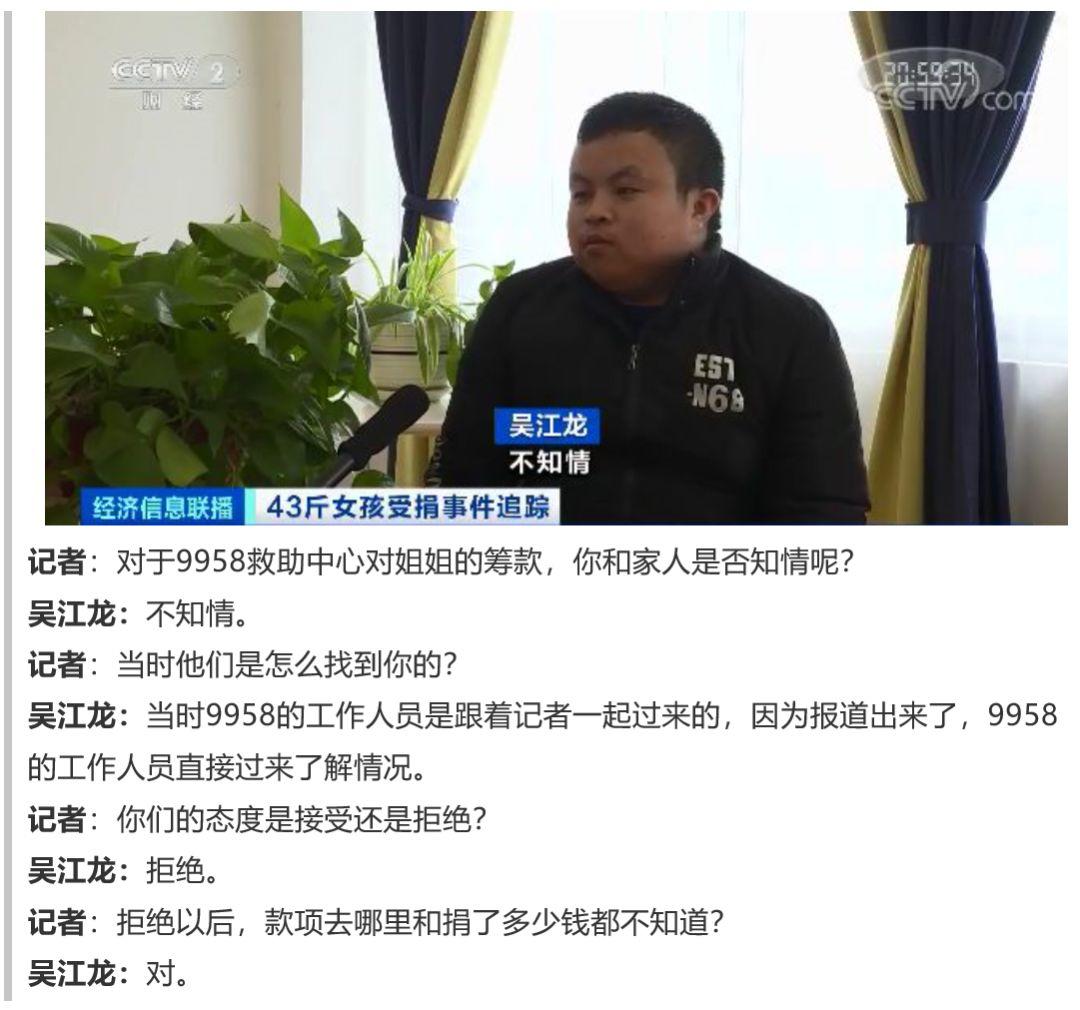

毕竟有患者自尊心强,不愿意被炒作。但人家9958募集捐款,不一定需要当事人同意:

反正咱是做好事,何必拘泥于条条框框!不同意也要捐!

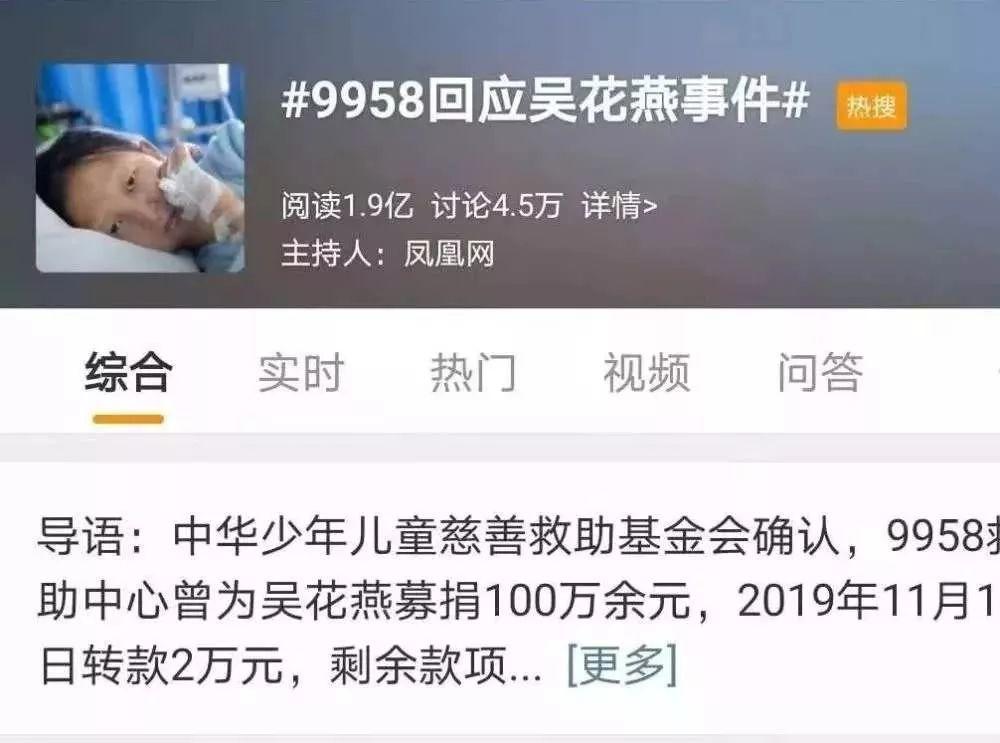

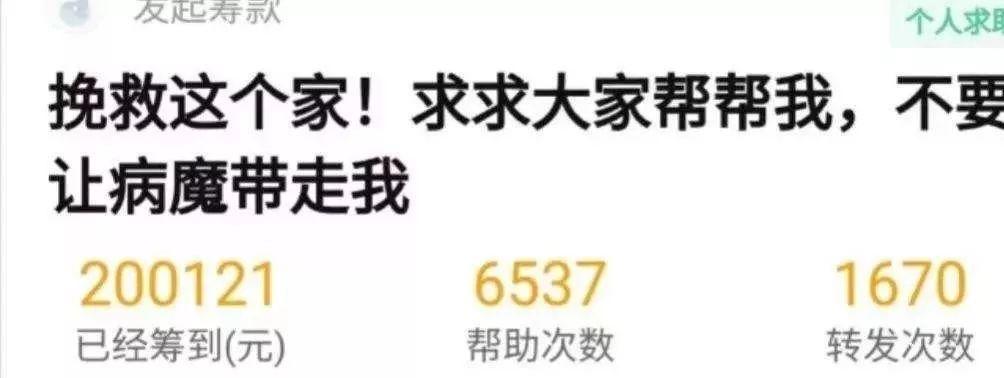

遇到吴花燕这个热点,更不能放过。你看这没几天,爱心人士就捐了一百万,年底KPI超额完成了!

但问题来了,捐款应该怎么给呢?万一对方不收就尴尬了。

没关系,不要就先留着呗,谁会嫌钱烫手,反正总有借口。

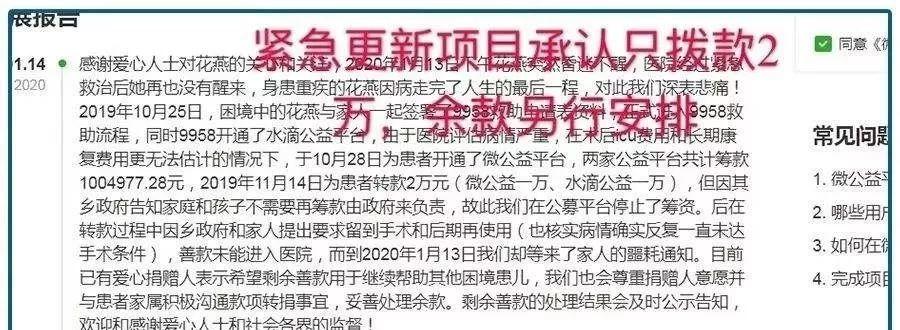

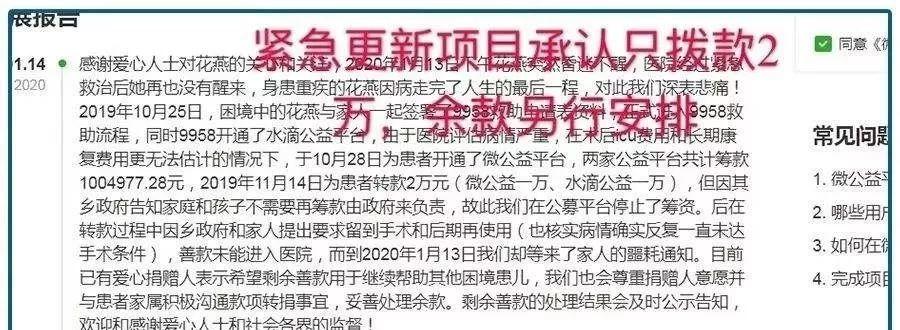

9958的回应是,当地政府“阻挠”他们拨款。后来又说,一百万捐款只给了两万,剩下的钱计划是动手术的时候再用。

结果这话被镇政府和医院给打脸了。镇长说,基金会根本没有和他们联系过。医院则说,连那两万也没收到。这下成了糊涂案。

也许是因为吴花燕很快病逝,导致账目有点乱。但后来有吃瓜群众发现,儿慈会还有一些救助项目,人都死了,“捐款通道”仍然开放。

还有人质疑:你作为儿童公益基金,吴花燕都二十多岁了,为啥要去搞募捐?

估计是搞慈善心情太迫切,甭管三七二十一,先捐了再说!如此广开善缘,积善之家必有余庆。据央视报道,儿慈会竟然攒下了四亿用不完的捐款。

虽然收取了6%的管理费,但这么一大笔沉淀资金,谁不想做点文章呢?马云都想到搞余额宝呢!于是儿慈会拿去买了理财产品。

不过你竟然有这么多钱,为啥还要募捐?就不能直接拨款救人吗?

人有多大胆,地有多大产。所以,水滴筹规模越大越亏钱,还要公司倒贴;而儿慈会规模越大越赚钱,财报比上市公司还好看。

网上还传出9958主管王昱的微博照片,不仅是政绩出色的女强人,而且爱心满满。不仅关爱儿童,还亲自给狗狗做饭。

你如果是老板,你会投资哪种模式?互联网思维估计要折戟于慈善行业,毕竟狼性文化,还是斗不过没有底线。

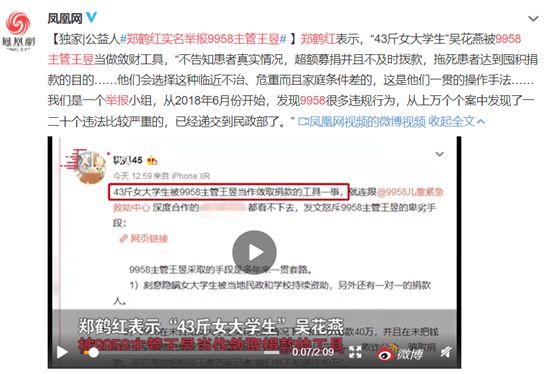

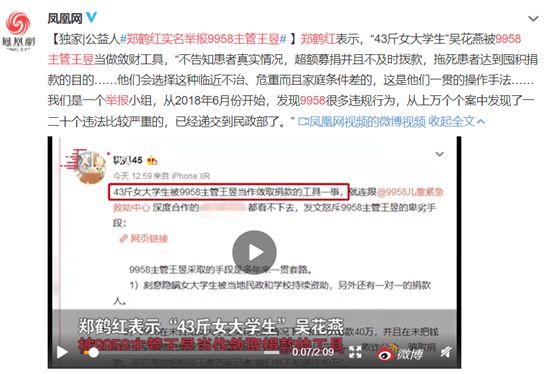

终于有公益人士看不过去,要实名举报儿慈会9958主管王昱:“不告知患者真实情况,超额募捐并且不及时拨款,拖死患者达到囤积捐款的目的……”

鲁迅先生确实说过,不惮以最坏的恶意来揣测……不过我们还是应该饱含善意来理解公益事业。

未必是心眼坏,可能就是缺心眼,暴饮暴食,消化不良,结果就变成一只懒洋洋的貔貅。

公益平台的本质不在于效率,而是建立人与人的信任。如果光盯着流量,人血馒头吃得越来越技术化,信任迟早要被透支光。

有了互联网加持,慈善机构确实提升了效率,但似乎只是提高了募捐的速度,募捐风风火火,用钱就慢慢吞吞。

一快一慢,就是生存之道。水滴筹,你能学得懂其中奥妙吗?

来源:老斯基野驶(ID:lsjyeshi)作者:非议斯基