◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 黄汉城、S博士、逍道一

今年政府工作报告仅9500字,为改革开放40年以来最短。

但这份重磅文件当中,仍隐藏着很多普通人注意不到的信号。

第一个玄机,关于增速的奥秘

今年政府工作报告对GDP的预期目标设定为6%以上。这个增速与世界顶级金融机构的预测,存在巨大的水位落差。

不久前,摩根士丹利、高盛、花旗、德意志银行预计2021年中国GDP增速为7.5%——9.5%之间。

世界银行的预测是7.9%

国际货币基金组织IMF的预测是8.1%。

如果我们将视野转换到国内。中国科学院预测科学研究中心也是颇为乐观的,该机构认为2021年中国经济将快速回升,预计GDP增速为8.5%左右。

在全球经济一片黯淡之中,世界对中国保持了很高的期待。外界普遍8%的预测,比过去几年高出很多,这本身就不简单。

其次,世界顶级金融机构的预测,与中国自己提出来的目标虽然也经常有所不同,但是相差足足两个百分点,这在过往十年里是非常少见的。

这些都说明,中央保持了极为务实的一面,希望能留给地方高质量发展的空间,给予各省区产业结构调整的更大耐心。

避免在任务层层分解的过程当中,地方陷入债务驱动、投资驱动的发展陷阱。

第二个玄机,2035年GDP翻一番

今年是十四五规划的开局之年,异常重要。

之前在制定十四五规划刚要的过程中,文件起草组经过认真研究和测算,认为从经济发展能力和条件看:

“我国经济有希望、有潜力保持长期平稳发展,到十四五末达到现行的高收入国家标准、到2035年实现经济总量或人均收入翻一番,是完全有可能的。”

这个目标,大概率在这几天审议通过的纲要当中,会有一定的体现。

这也意味着,未来十五年,中国的GDP总量将从当前的103万亿跃升到207万亿人民币左右。按照现有汇率折算,就是30.5万亿美元。

30.5万亿美元是什么概念?

它比今天全球三分之一的GDP还要多。

相当于当前日本+德国+印度+英国+法国+意大利+巴西+加拿大+俄罗斯+韩国+澳大利亚+西班牙+墨西哥十三个国家的总和。

(制图:韩笑妍)

发达国家5亿多人再加上18亿中等收入人口创造的所有国民财富,才能顶得上中国14亿人。

这是非常令人吃惊的规模。

多个机构认为,如果还是循着原有的发展轨迹,没有大的改革、大的重构,想要完成2035年翻一番的要求,挑战性还是很高的。

举例来说,中国现在出生率很低,人口数量红利正在极速衰落。78年后借助廉价劳动力承接全球产业大转移的基础优势正在消失,东部沿海的制造业普遍出现用工荒。

前几天春节假期结束工厂招工,中国空调行业的巨头格兰仕就在广大农村里刷广告,给工厂介绍100人,就能赚26万块。

耍耍嘴皮子,一套老家的首付就有了,真的是比打工强多了。

但就是这么好的生意,广东这个世界工厂还是难招到人。

熟练技术工人的短缺,让中国劳动生产率的增速有可能会出现了下滑。

不得已,东部沿海上马了一个个无人工厂。

国际机器人联合会的报告指出,2014年底,在中国每1万名工人仅拥有约36个机器人。五年后,也就是2019年每万名工人拥有机器人的数量飙升至了187台,用自动化来提高生产的质量和稳定性。

但仅有这些就够了吗?

不,远远不够。

以各国的最低工资来算的话,好几年前澳大利亚每小时人均薪酬就达16.88美元,法国12.09美元,新西兰以11.18美元。

中国大概1美元左右,相当于干三个小时才能买到一个巨无霸汉堡包。

为什么国内外的收入如此悬殊呢?简单点来讲,就是发达国家的生产效率高,在同样的时间单位里头,平均每个人所创造的产品或者服务,比中国更多更值钱。

中国的差距还有点大。

因此,仅仅是简单的运用机器人,并不足以让打破原有的发展轨迹,让中国十五年后达到30.5万亿美元的国民生产总值。

它要求综合性的、全方位的大改革,大调整。

为此,今年政府工作重点以及正在审议的十四五规划纲要做出了很多具体的部署,落实要素市场改革。

“实施教育提质扩容工程,劳动年龄人口平均受教育年限提高到11.3年”。这是提高人口质量。

“进一步缩减外资准入负面清单”。这是减少保护力度,倒逼民族产业提升竞争力。

“推动中欧投资协定签署。”这是消除国内投资壁垒,促进资源更有效配置。

……

其中,非常重要的领域发生在制造业。下面我会详谈。

第三玄机,制造业是压舱石

今年的政府工作报告,在2021年重点工作中提到“制造业”5次,比去年多了2次,而且分量明显加重。

去年提及制造业时,说法较为宽泛:推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高质量发展。大幅增加制造业中长期贷款。

主要属于方向性的意见。

今年则非常详实,做出了相当多的扶持制造业发展的安排:

允许所有制造业企业参与电力市场化交易,进一步清理用电不合理加价,继续推动降低一般工商业电价

延续执行企业研发费用加计扣除75%政策,将制造业企业加计扣除比例提高到100%,用税收优惠机制激励企业加大研发投入

对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额,提高制造业贷款比重扩大制造业设备更新和技术改造投资

招招,都是制造业老板们最愿意看到的优惠政策。

报告还提及,今年“中央本级支出安排负增长”,但是“中央本级基础研究支出增长10.6%”.

为了提高中国制造业的含金量,中央也是拼了,自己的三公支出要压缩,但基础研究支出却要提升一成。

这很像当年那种宁可政府饿肚子,也要中国制造业上高度的气势。

以上种种都说明,2021年的重中之重,一定是属于制造业的。

在新形势下,制造业被赋予了新的内涵和新的使命——唯有实体经济才是富国之基,唯有制造业,方是强国之本。报告中“制造业”和“创新”两个词如影随形。

创新在报告中出现了40多次,是出现频率最高的词之一,可见中国对目前制造业大而不强充满了危机感和紧迫感。。

今年中国全力押注制造业,就是为了“强化国家战略科技力量”、“增强产业链供应链自主可控能力”。

以期尽快解决当今中国所面临的一批“卡脖子”问题,不再让其制约国家安全。

该任务非常突出,甚至是一切工作的首要战略目标。

一旦中国在基础零部件、基础工艺、关键基础材料取得新的巨大突破,我们就能比其他国家更快步入第四次工业革命。

如此,中国的劳动力效率才会得到巨大的提升,把一个14亿人口的大国推向高速增长的通道。

它不仅关系到我们的人均收入能否达到发达国家水平,也关系到2035年中国的GDP能否翻一番。

第四个玄机,财权正在下沉

央地财政关系出现了新调整。

去年受疫情影响,全球经济陷入史无前例的下行通道。连带着,去年政府工作报告中首次提及“中央本级支出安排负增长”,这是前所未有的举措。

中央本级支出不增反减,可以说是颠覆了自94年分税制改革以来的做法。

今年,中央本级将延续这一做法,而且还要“进一步大幅压减非急需非刚性支出”。

与此同时,报告提及:

对地方一般性转移支付增长7.8%、增幅明显高于去年,其中均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等增幅均超过10%。

建立常态化财政资金直达机制并扩大范围,将2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制、规模明显大于去年,为市县基层惠企利民提供更加及时有力的财力支持。

很明显,中央正在压缩自己的财权,并想方设法将财政资金下沉到了地方去。

第一为了刺激经济增长,近年来中国推行万亿规模的减税降负政策,地方上的钱袋子本来就紧张。

今年报告提出,为了市场主体恢复元气、增强活力,需要再帮一把,将继续执行制度性减税政策。

比如说,将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元.对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收所得税。

比如说,延续执行企业研发费用加计扣除75%%政策,将制造业企业加计扣除比例提高到100%。

比如说取消港口建设费,将民航发展基金航空公司征收标准降低20%等等。

地方税源进一步压缩,必然要求财政进一步下沉,从而减轻地方负担,缓解财政运行困难。

今年,我们的赤字率拟按3.2%左右,较往年正常年份的2.6%-3%要高。多出来的部分,很可能会大部分转移给地方。

第二1994年的分税制改革挽救了一场财政危机,财政收入开始向上快速高度集中,中央国库不再空虚,却也造成了地方财权小、事权大的错配。

地方财权被削弱后,如果不压缩其他刚性支出,大概率只能走上卖地和举债之路。

前者让地方患上土地财政依赖症,地价+房价居高不下,这直接影响了房地产市场的健康发展。

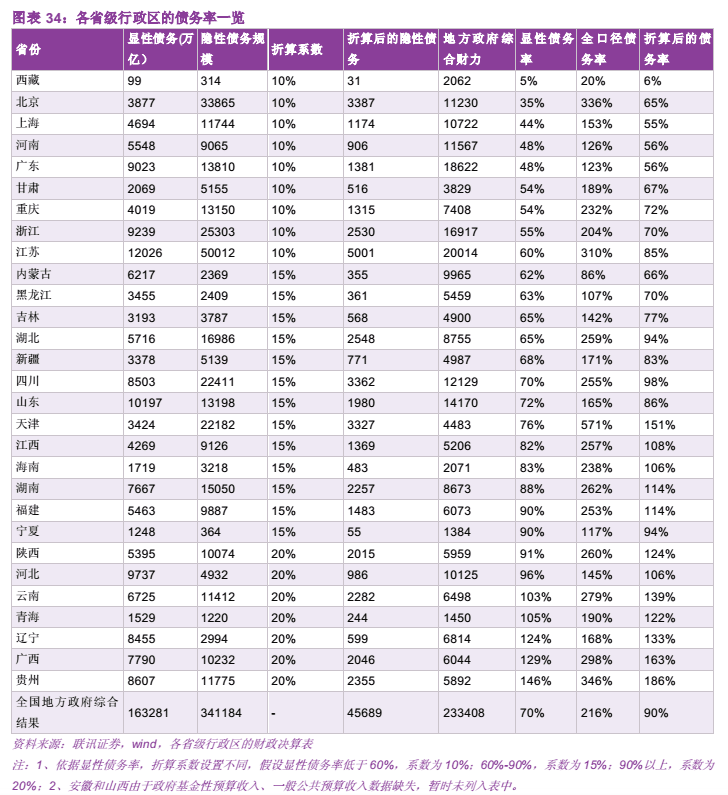

后者则造成了灰犀牛式的地方债务。据联讯证券2019年数据,从全国范围来看,地方政府显性债务率只有70%,低于IMF提出的政府债务率控制标准区间(90%-150%)。但在全口径债务率口径下,有21个省份超过了150%的警戒线。

过去一段时间,在几轮大放水下,国内的公路、大桥、机场、医院、学校、水电站、垃圾处理厂等基础设施遍地开花……

不管利用率是否饱和,反正经济是一片繁荣,工人有加不完的班,生产服务业也跟着水涨船高。

但是中国目前的债务与GDP之比已超过280%。在世界其他任何地方,债务占比高达一定程度后都会迎来经济奔溃。

所以,举债之路是不可继续持续下去的。

财权下沉,成为了一种历史的必然。中央未雨绸缪,做出战略性的制度安排,有利于中国经济更加平稳的发展。

我们正在面临一场深刻的改革进程中。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/_8SfDTa_jIvc1QcUi0A-Mg