最近已经没有人在问牛市是否已经来了,但是牛市的降临反而让大多数普通投资者更加躁动不安。

随着7月中旬的大幅调整,巴菲特的恩师格雷厄姆的一句“名言”又火遍了朋友圈:——牛市是普通投资者亏钱的主要原因。

短短十几个字,精妙地揭示了牛市到来之后大部分投资者在人性的贪婪和脆弱下做出的种种不理性行为最终导致亏损。

老爷子另一些没那么广为流传的名言则佐证了这一点:——牛市到来之时,对一个聪明投资者的基本要求是能抵御股票销售员的吹嘘。——牛市持续的时间越长,投资者的失忆症状就越严重,不出五年,就没人相信熊市会再次发生。

不过对于牛短熊长的中国资本市场来说,五年的牛市显得过于奢侈了——A股历史上不到10次牛市,短则几个月,长的也不过2年多。

让我们简单回顾一下2000年以来的几轮牛市,看看价投之父的箴言是否适用,以及本轮牛市与之前是否有所不同。

短命的牛市,苦命的韭菜

不计1999—2001年的跨世纪网络股泡沫、2003-2004短命的五朵金花行情,新世纪的第一次大牛市,始于2005年6月,适逢人民币汇改和股权分置改革启动,人民币开始升值;中国资本市场流动性增加的同时也开始迈向全流通时代。

当然,刚启动的改革并不会马上作用于市场,上证指数仍处于998点低位,传闻此时4000亿救市资金入场,160多个交易日将指数拉到1300点,机构开始纷纷建仓。

传说到2800点时救市资金翻倍撤出,留给私募接盘,继续一路托高股价,虽然经历了2007年5月末上调证券买卖印花税率引发的波动,但早已疯狂的市场已经完全被情绪所掌控,到2007年10月,上证指数已飞升至6124点,两年间暴涨514%。

但狂欢也就到此为止了,当机构开始有序撤出时,许多散户才在破万点的高呼中撸起袖子,跃跃欲试,最终被高位套牢,在接下来的一年,美国次贷危机波及到国内,大跌延绵1年之久,有些人亏怕了退缩了,还有人愈挫愈勇,最后陪到底裤不剩……

第二轮小牛市,从2008年10月持续到2009年8月,上证指数从1665点涨到3478点,涨幅101%。

持续时间不到1年,主要是全球金融危机后激励政策所引发的反弹。

第三次牛市为2014年7月至2015年5月,上证指数从1849点涨到5178点,涨幅180%。

虽然涨幅不如第一轮牛市,但铸顶后跌幅极猛,3周内大跌31.76%,而且没有二次铸顶,很多没来得及下车的散户几乎是瞬间跌入谷底。

正如世界顶尖投资者约翰·邓普顿所说,牛市在悲观中诞生,在怀疑中成长,在乐观中成熟,在亢奋中死去。

三轮牛市中机构都扮演着着的收割者角色,在大多数人悲观、怀疑的时候早早入场,散户往往在乐观时上车,亢奋中All-in,最后在顶点被套牢。

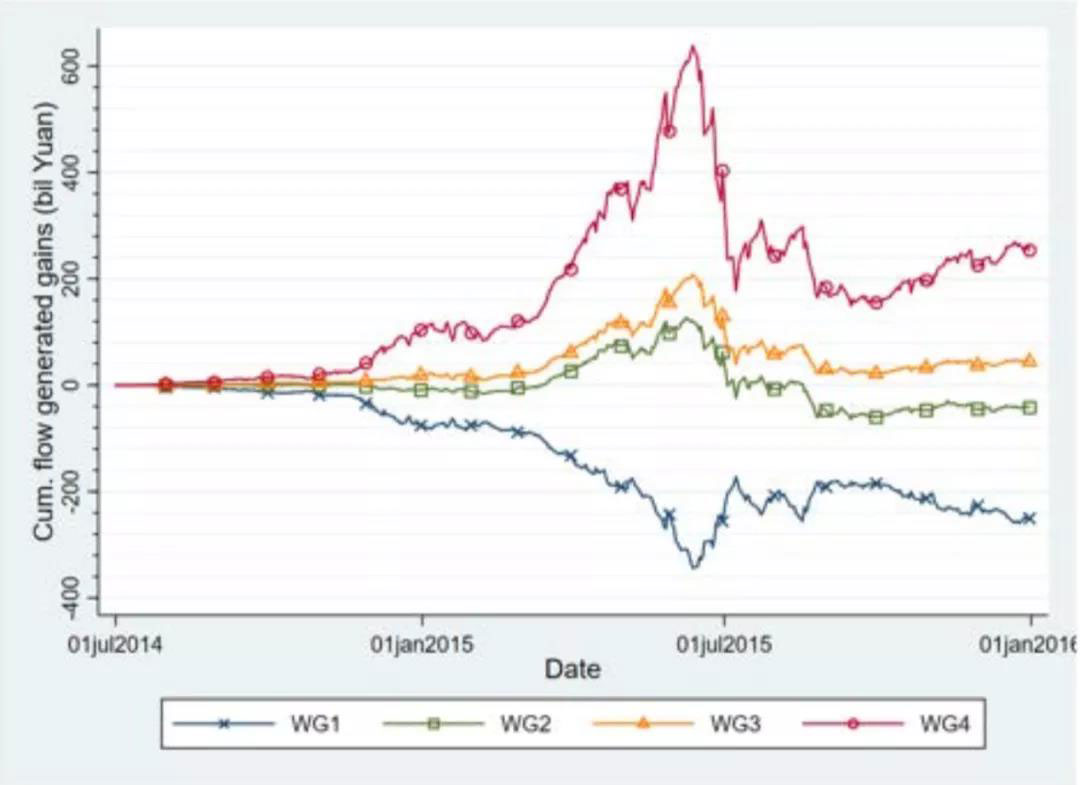

但以上多是一些定性描述,VoxChina的几位经济学家本月初发表了一篇报告《中国资本市场中的财富重分配》,统计了2014/15年股市泡沫破灭的有关数据,从定量的角度佐证了格雷厄姆的结论。

0.5%盈利,85%亏损

报告指出,在2015年股灾期间,最富有的0.5%的中国家庭在这一轮市场上获得了收益,而处于底层85%的家庭亏损惨重,财富消失了2500亿元。

而在熊市则很难有这么大的差距。

这像极了最近流行的另一则段子:

——熊市中凭本事赚的钱,在牛市亏完了。

而段子背后的数字,则更加残酷:

4000万上交所账户(包括散户、企业和机构)的交易记录显示,在牛市开始成形时,财富前0.5%的投资者进入了股票市场,而后85%减少了他们的股票持有量。

高点即将来临时,机构迅速退出市场,将部分股票出售给较小的个体散户,另一部分则出售给企业。

从2014年7月到2015年12月,收入最低的85%的投资者损失超过2500亿人民币,同期,收入最高的0.5%却获得高达2540亿回报,现实比二八定律还要夸张。

来源:VoxChina

换句话说,在18个月之内,小散户损失了28%的资金,而拥有大资金的机构和专业投资者却获得了31%的收益。

虽然我们都说炒股不是零和博弈,但在牛市到来之时,资本市场的财富再分配就是如此残酷——穷人损失的和富人赚到的钱在金额上几乎相等。

这是资本市场的原罪吗?不尽然。

在金钱唾手可得又转瞬即逝的牛市,人性的缺点、贪婪与恐惧被无限放大。

散户们在赚钱和亏钱的过程中摸爬滚打,虽然也在不断吸收知识与信息,但他们面对的,是职业的机构投资者和一些恶意做短线套利的游资。

前者经过专业训练,在投资决策上有着科学合理的机制来规避风险,而后者的目的正是为了收割散户。

下一步,何去何从

时隔5年,我们又来到牛市的中心,这一次的市场有何不同,散户又该如何选择呢?

中国资本市场经历几十年的发展,监管已经日趋成熟开放,随着去刚兑、打击网贷、开放外资、引入注册制等一系列举措之后,今天的A股已不同往昔。

但这不代表着散户在股票上赚钱的几率增加了,反而意味着散户将逐步消失。

我们所羡慕的美股十年长牛,其中最重要的基础之一就是美国散户比例很小,而机构投资者占据主导。

把专业的事交给专业的人,这句话无论在哪个领域都是一样,在投资领域更是如此。

还是用数据说话,根据上海证券基金评价研究中心的统计表明,绝大部分基金产品的投资者回报率都落后于产品本身收益率。

投资者回报率等于基金本身的收益加投资者择时损益,这个结果说明,比起频繁买卖基金,拿着一只好基金不动往往更赚钱。

正如一位知名业内人士所说:

“大量的基民买基金买错了的原因,一是不断地做时机选择,二是不断地做品种选择。

而正确的抉择往往是逆人性的,如果你总是在某只基金表现最好的时候买,在表现最差的时候卖掉去换其他的基金,最后一定赚不到钱。”

转自:https://www.cmtzz.cn/article/37281?ft=wx-xd-tl