华融转型正在路上。

作者 | 李白玉

国内四大AMC之一的中国华融,最近有点忙。

8月2日,中国华融发布消息,拟实施华融消费金融股权转让和华融信托股权重组项目。

具体来看,根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,中国华融拟将持有的华融消费金融70%股权对外公开转让。同时,针对华融信托的存量债务情况,中国华融拟与主要机构债权人协商以“债转股+股权转让”方式对前者实施股权重组。“中国华融坚持回归本源、回归主业,确保可持续经营发展”,中国华融在公告中表示。

事实上,中国华融的股权转让在此前已经展开。早在6月29日,中国华融就曾公告,拟转让所持有的华融中关村不良资产交易中心股份有限公司79.6%的股权。如果转让完成,华融交易中心将不再是中国华融的附属公司,并且不再于集团的综合财务报表综合入账。

自4月初延迟发布年报以来,华融陆续转让旗下子公司股权的举动,也引起市场极大关注。动作频频,华融意欲何为?处置子公司,于华融而言是利是弊?

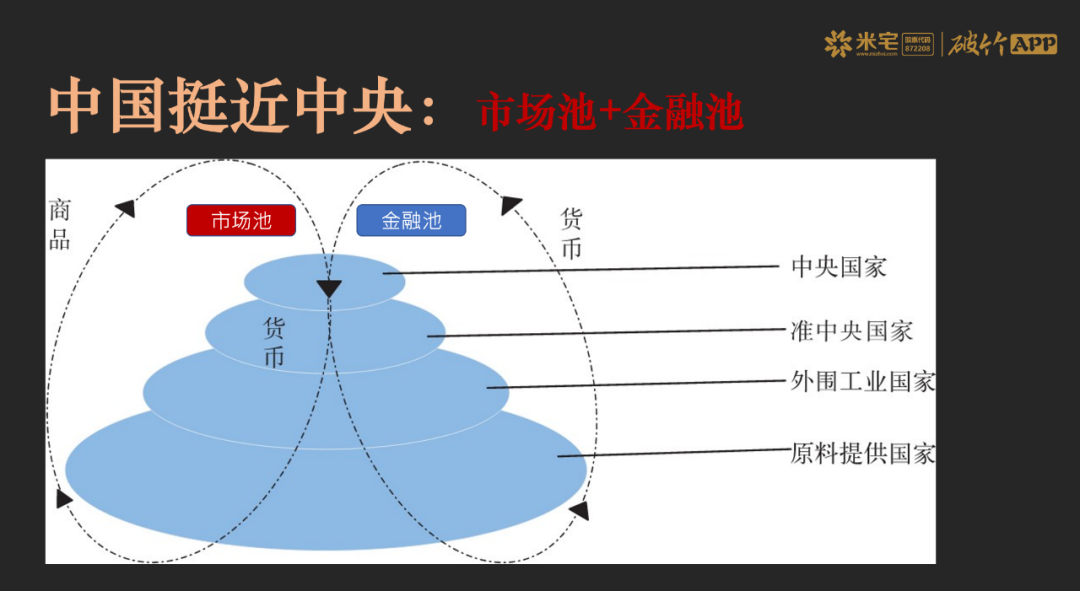

自2009年起,华融迅速扩张,一步步从政策性金融机构转变为市场化全牌照大型金控集团。金融控股、综合经营是全球也是中国金融业的大势所趋,在当时,多元化经营被认为可以提升华融抗风险的能力。

直到2017年末,中国华融旗下拥有华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融信托、华融期货、华融消费金融等多家营运子公司,对外提供不良资产经营、资产经营管理、银行、证券、信托、金融租赁等多牌照、多功能、一揽子综合金融服务。

“华融成立的背景是为了处置银行不良资产,在完成历史使命后,发展了多种业务模式,形成了全牌照的金控公司。这样就有一个问题,各个公司之间可能会出现监管套利、空转套利的情况,这是不符合防范金融风险、支持实体经济发展的精神的。”社科院金融所副教授李虹含如此评价。

事实也证明,这样狂飙突进不仅没有减少华融自身风险,反倒使其自身置于治理真空中。

修剪枝蔓,将养分集中于主干,是华融目前的发展思路。

财报信息显示,刚刚剥离的华融消金在业内处于垫底水平。2016年-2019年,华融消金的收入总额分别为9010万元、7.66亿元、12.01亿元、10.29亿元,对应税前利润分别为-0.37亿元、1.28亿元、0.168亿元、-2.63亿元。

作为对比,截至2020上半年,集团核心业务、不良资产主业保持平稳,不良债权资产收入为人民币167.74亿元,同比增长7.4%。

中金分析称,“华融集团内的风险积累主要集中在华融汇通、华融实业和华融国际几家非金融子公司、以及持有金融牌照的华融证券、华融信托、华融金融租赁等,这些公司账面仍有大额信用风险敞口且杠杆高企,债务的偿还依赖金融资产的变现回收,资产质量问题值得关注。”

多元化未能增强综合实力反成业绩拖累,而主业稳定且突出,华融转让子公司全面回归主业,既是落实监管要求,也是为公司自身更好发展的必然选择。

2012年10月12日,财政部、中国人寿共同发起设立的国有大型非银行金融企业中国华融,其前身为成立于1999年的中国华融资产管理公司,对应接收中国工商银行的不良资产。

完成股份制改造的华融,于2014年8月引入战略投资,中国人寿、美国华平集团、中信证券国际等八方共计投资145.43亿元。次年中国华融登陆香港联交所,代码2799。

这段时间,中国不良资产管理行业也大致经历了政策性业务、商业化转型和全面商业化三个阶段发展;参与主体也日渐丰富,从四大资产管理公司逐渐扩展到地方金融资产管理公司、民营资产管理公司和外国投资机构等。

这些机构在化解金融风险、维护金融体系稳定、盘活存量资金、推动银行和国企改革等方面发挥了举足轻重的作用,成效不可磨灭。

90年代末银行系统坏账形势十分严峻。1999年国务院相继批准成立了信达、华融、东方和长城四家全国性AMC,各由财政部出资100亿元全资控股,负责剥离处置四大行的不良资产。

据美林公司估计,1998年中国四家国有商业银行的平均坏账比率为29%,J.P摩根银行的估计数为36%,当时国内保守观点估计的坏账率也在30%左右。作为对比,2020年底全国商业银行的不良贷款率为1.84%。

信达、华融、长城、东方分别对口中国建设银行、工商银行、农业银行和中国银行,承接下总计1.4万亿元的巨额坏账。其中,华融化解工商银行4077亿元不良贷款。6年后,工商银行完成股改并上市,2020年12月工商银行总资产33万亿元,是1999年的10倍。成为如今“宇宙第一大行”。

全面商业化后,资产管理公司主要通过市场化手段批量收购银行不良贷款,加快金融体系风险出清。据银保监会公布数据,2020年银行业处置不良资产3.02万亿元。而据华融公布,其全年收购资产包规模超1800亿元,市场占比40%,可大致估算2020年资产管理公司共收购处置银行业不良资产4500亿元,约占银行业处置总额的15%,其中还不包括重组等手段处置的不良。

除了批量收购处置金融机构不良资产以外,资管公司也通过重组方式进一步参与化解中小银行风险,对人员、业务和资源进行整合,并增加品牌背书。如华融湘江银行,就是2010年初,华融在重组原株洲市商业银行、湘潭市商业银行、岳阳市商业银行、衡阳市商业银行和邵阳市城市信用社(一般简称“四行一社”)的基础上,以新设合并的方式设立。

不论是成立之初的政策性收购不良资产包,还是后期多元化多手段处理金融风险,华融的职能随着时代变迁时刻紧跟监管要求,对于支持国有银行改革发展、国有企业减债脱困、化解系统性金融风险,维护金融体系稳定运行都发挥了重要的“安全网”和“稳定器”作用。可以说,华融防范化解金融风险的企业基因,决定了其在不同时代下必然要担当的社会责任。

今年4月初,华融董秘、副总裁徐勇力就年报事件回答记者提问时表示,中国华融近年来坚持聚焦主业、回归本源……加快不良资产收购处置力度。

最近动作频频,加速剥离非核心资产,化解自身风险,是华融对外释放的信号,进一步体现了回归主业的决心。

2020年疫情袭来,金融对实体企业的重要性显得更加突出。在此背景下,中国华融的问题企业重组业务新增投放保持增长,落地实施中国重汽、云南城投、“15华联债”收购重组等一批国企主辅业剥离、大型实体企业纾困、违约债券收购等创新业务;同时,中国华融对股权业务结构进行了优化, 服务国家战略,全年实施市场化债转股项目35个,六成以上投向科技创新、生物医药等战略新兴产业。

中国华融的一系列主动举动,跟整个大环境也有一定关系。《中国地方资产管理行业白皮书(2020)》显示,截至2020年末,不良贷款余额已达3.5万亿元,较年初增加2816亿元。市场规模扩大的同时,入局者也在增多。银保监会数据显示,截至今年5月份,地方AMC名单已达到58家,总注册资本达到2200亿元,总资产超6000亿元。其中,近一半的机构总资产规模超过100亿元。这里面的“竞争者”,已经不限于“国家队”,部分民营机构也开始“掘金”不良资产市场,截至2020年底,已有5家民营背景地方AMC获批开业。

不良资产收购业务在当前环境下迎来春天。当前社会不良资产增多、AMC经营范围扩大、由对公不良贷款拓展至个人不良贷款的背景下,AMC公司作为能够提供长久期资金的实体,重要性日益增强。在此背景下,身为国内四大AMC之一,华融自身在整个不良资产处置行业,地位仍然不可小觑。

以不良资产经营为主业的资产管理公司,积极收购银行推出的不良资产包,同时也加快了不良资产处置的速度,正在积极探索运用投行化思维,借助综合手段处置不良资产。

有行业专家认为,选取适当的切入点,打造资本性投行模式,对于盘活资产管理公司存量资产、支持实体经济发展十分重要。当前,国企主辅业剥离、大中型民企并购重组、上市公司纾困、中小金融机构救助等都是资产管理公司实施投行技术的领域。

在此背景下,华融加快剥离一些拖累业绩的子公司甚至金融牌照,聚焦前景广阔的不良资产经营主业,对过于庞大的华融来说,意味着回归擅长的赛道。

对于华融控股的金融及非金融子公司来说,在监管鼓励四大AMC回归主业及子公司资产质量对华融集团形成拖累的背景下,不排除有剥离重组的可能性。

作为处理不良资产的专家,华融会如何处理自身的资产和债务?让我们拭目以待。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/7H5EGmILV5_tapdrgn07WA