1953年9月12日,中国人民志愿军取得抗美援朝战争的伟大胜利后,毛主席发表重要讲话《抗美援朝的伟大胜利和今后的任务》。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/ddZO1FRuRQj2_kFUBHky0Q

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

1953年9月12日,中国人民志愿军取得抗美援朝战争的伟大胜利后,毛主席发表重要讲话《抗美援朝的伟大胜利和今后的任务》。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/ddZO1FRuRQj2_kFUBHky0Q

◎作者 | 黄团长

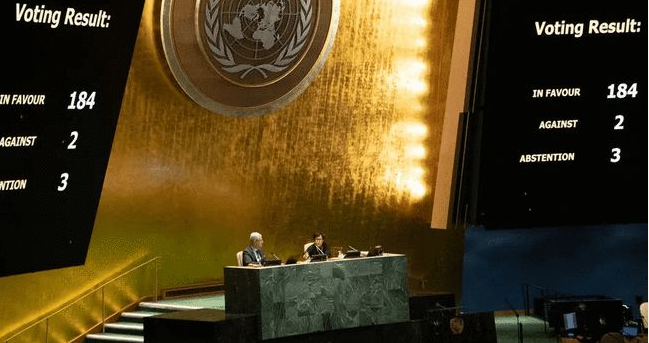

很多人没有注意到,中国的地方国资系正在越来越多地扮演“白衣骑士”的角色。

朝野关注的万科股权之争,最终由深圳国资调停,深圳地铁成为第一大股东而终局。

合肥连续豪赌京东方、半导体产业、蔚来汽车,国资撬动大产业,助力城市冲击万亿俱乐部。

放眼全国,广州、珠海、上海、江苏……各地国资系都在汹涌出动,成为商业帝国里的特殊玩家。

越牛的城市,越是掌握一支强大的“国字号”资本。

因为,资本牌桌背后站着的,是焦心如焚的地方政府,在疯狂争夺时代的发展机遇。

近日,国资“白衣骑士”又出现了!

据了解,广东省内一家地方国资平台出手,入股雪松国际信托(即中江信托),目前双方已签订股权转让的框架协议:

对价高达百亿级。

又是一笔重磅交易。作为世界500强的民企雪松,终于卸下信托这个沉重包袱。而广东,则斩获一张沉甸甸的信托牌照,进一步提升金融竞争力。

这样的反向“混改”模式,再次形成了一种双赢格局。

未来,这样的“国进民进”场景,将会越来越频繁出现,不断改写中国经济的版图。

在雪松这场“交棒”之前,金融领域最广为人知的“国进民进”案例,当属民生证券。

2020年8月,东方国际、张江集团等10 家上海国资背景企业战略投资民生证券,使得这家三十年历史的老牌券商中,国资持股比例超过30%。

上海国资系一出手,就是惊天手笔。

甚至,民生证券做出了券商发展史上罕见的举动——总部搬迁,由北京迁入上海。

从高贵的金融决策中心北京那里斩获一子,这事儿相当不易。

要知道,优质企业、稀缺牌照,都是最抢手的资源,没有巨大的决心和投入,怎么可能“虎口夺食”。

此后,民生证券全力支持服务张江科学城,成为浦东新区发展的一张新“王牌”。

民生证券经营规模并不算大,年利润不过9.3亿,但作为金融券商,服务的却是一大批地方上市企业。2020年,民生证券保荐的IPO项目达到30家,数量在全国券商中排名第五。

这对于上海建设国际金融中心、科创中心具有特殊的意义。

现在,上海国资系一年的营收高达3.8万亿元,位居全国之首,比今天的全球第一大企业沃尔玛还要高。

(单位:亿元 制图江文华)

国有资本的进退平衡,为众多顶级民企赋予资本的强力加持。

跳出金融领域来看,国资系进入民企,扩张成功的案例就更多了。华为、万科、魅族等企业,都成为国资进入的选项。

最典型的是深圳国资委,在一系列投资并购后,它成了很多巨头背后的大金主:万科、恒大、平安、中集集团、国货航、怡亚通、天音控股等等……

深圳国资委主任余钢的态度,可以代表当下国资在投资时的基本原则:

坚持战略上匹配,包括城市发展战略、国资的战略布局;

坚持实现国资保值增值;

坚持合作共赢;

“国进民进”日益成为潮流,民企得到强力加持,渡过难关取得发展,而国资获得丰厚的资本回报,实现保值增值。

在这个原则下,注资抢占具有竞争力的民企,也日益成为地方政府“PK”的火热新赛道。

以新能源汽车为例,合肥可以说是最大的搅局者。

在豪赌赢了京东方、半导体产业之后,合肥重仓进入新能源汽车,先是投蔚来100亿,后来又拿出20亿给零跑汽车,志在必得。

广州大力支持小鹏,又120亿投资宝能新能源汽车;上海国资投资平台联合上汽领投威马100亿元D轮融资,又联手上汽/阿里打造智己……

新能源汽车之都,竞争日趋白热化。

一旦时机成熟,这些投资行为,也能给地方政府带来丰厚的回报。

在挺过了最难的时刻后,蔚来等到了新能源汽车的风口,2020年营收冲到了162亿,完成对赌目标,公司市值也一路飙升到700亿美元。这一次,合肥又赢了。

“关键时刻信心比钱更重要”。

蔚来创始人李斌说,在最困难的时候,合肥市的投资让蔚来在资本市场恢复了活力。

而对于中国来说,地方政府之间的竞争,一直被视为改革开放后经济发展的最大密码。国资之争,绝不仅仅是资本混战这么简单。

新能源汽车争夺战背后,是一个大国弯道超车的梦想。

目前看来,此次广东国资入股雪松,也是选准了一个绝佳的时机出手。

想当初,雪松接手的中江信托,是一个由“明天系”遗留下来的不折不扣的烂摊子。

在接手的第一天,张劲就曾被数百名愤怒的投资者围在了南昌总部,举着高音喇叭站了8小时。可见解决问题的难度有多大。

当时,这家机构的董事会已经停止运作,总计35个产品违约,涉资79亿元。

但到了今天,雪松信托已经解决了大部分的风险项目兑付问题,牌照相对来说已经非常干净,资源的稀缺性更加凸显。

伴随着大湾区金融产业分工体系日渐形成,当前广东发展最重要的一环是推进共建粤港澳大湾区国际金融枢纽。

作为经济第一大省,广东金融长期以来靠深圳撑起门面,广州、珠海等城市都在谋求提升金融地位,在科创金融等领域也屡有动作。

早在今年4月,广州期货交易所设立,更是赋予了广州打造国际金融枢纽的强信号,示范效应更为突出。

越来越多高端金融要素的聚集,无疑有着相当份量的筹码,将为广东形成完整的国际金融高地提供支持。

一张信托牌照有多珍贵?

在四大类金融机构中,信托牌照是最少的,全国仅仅68家,且银监会明确表态不再新发,就这么多了。

按照中国金融业分业经营的原则,银行、保险、证券各司其职,只有信托,能够非常灵活地横跨各个领域,整合资源。

简单地说,信托类似于“全牌照”,几乎可从事各种资产管理和财富管理业务,被称为天生的投贷联动载体。

比如,广州就一直在谋求一张信托牌照,此前还参与对爱建信托牌照的争夺,引起广泛关注。

2017年,广州基金曾想用70亿收购上海爱建集团,为的就是信托及证券牌照,最后偃旗息鼓,显然是上海相关部门挡了下来。

直到今天,广州基金所代表的广州市,只是参股了大业信托、爱建集团,确实没有控股的信托公司。

雪松集团本来就是广州第一民企,也是广东重要的世界500强企业之一,必然成为地方政府合作的优先选项。

对广东国资而言,这显然也是情投意合的一次“牵手”。

(雪松控股总部)

一张信托牌照,成了雪松逆境翻身的重要砝码。这两年,处理中江信托的复杂危机,已经让雪松步履沉重。

这不仅仅是因为历史遗留风险项目极为庞杂,还关系到天量资金和人力资源的投入。

接盘中江信托后,雪松设立了专职部门、专职团队,希望能竭力出清遗留的风险和包袱。砸下真金白银,不到一年内就完成了对涉及中科建飞、龙力生物等暴雷事件中卷入的风险项目的兑付。

在2019年接盘当年,雪松国际信托对不良资产计提减值了14.26亿元,导致当年业绩发生较大亏损,合并净利润为-15.34亿元。

2020年,雪松国际信托仍然处于亏损状态。根据银行间市场未经审计的数据,其2020年净亏损达12.23亿元。

直到此次出售股权之际,依然有38亿的到期遗留项目未被成功化解。主要为政信类项目,需要与地方政府斡旋谈判。

面对信托监管快速趋严的大环境,以及政信类项目破局的压力,此时引入广东国资作为强力加持,显然是一个明智的抉择。

同时,售出雪松信托控股权带来的百亿级资金,也给雪松控股注入充沛的现金流,激发新的活力。

已经连续3年进入《财富》世界500强的雪松,在化工制造、国际大宗商品供应链、产城融合和文旅产业等均有布局,实力不可小觑。

收购的上市公司齐翔腾达,4年来营业收入增长320%,净利润增长94%;

2020年,雪松控股完成对英国钢贸巨头斯坦科的并购,为中国钢铁行业低碳转型,推进碳中和拓展了新的空间;

在大本营广州,雪松与广州建设共同出资成立城投雪松,占股49%,一举拿下了大源村、洪圣沙地块、永宁街长岗村地块,大力推动旧改……

(齐翔腾达厂区)

在超百亿规模资金的助推下,雪松控股依托产业链资源优势,更有把握推进各项业务的突破,加快转型实业+城市综合运营。

卸下包袱后,一个轻装上阵的雪松,将带来更为宏大的想象空间。

参考资料:

《雪松完成了使命》雪贝财经

《已签署框架协议,广东某国资拟入股雪松信托》国朝说

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/hTlCmmXQU5BaVJBMxLadeA

一场囚徒困境式的闹剧正在主导油价。

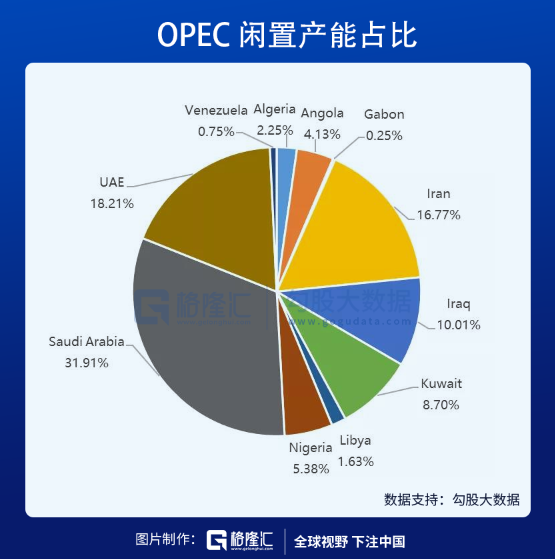

6月份国际油价站稳70美元并一路上行,原因是全球经济复苏对工业原料的需求大幅增长,而供应端尚未恢复。产油国的增产计划被寄予厚望,却未曾料想,掌握定价权的OPEC组织在关键时刻爆发了内讧。

上周五OPEC+产油政策会议无果而终后,原定于7月5日的部长级会议也遭取消,这让市场多空双方的博弈更加激烈。截止7月11日,WTI原油期货报价74.63美元,此前一度冲上77美元,创下80个月的新高,和去年的低点相比已上涨近4倍。

这一幕,像极了2014年。

1

原油是典型的周期性行业,定价取决于供需两方的变化,需求依赖于全球的经济形势,随着经济周期上下波动,而供给分散于各个势力手上,欧佩克的出现无疑是为了避免行业内卷,以一个统一的意志决定什么时候增产或减产,长期来看能够熨平周期性的供需错配。

2020年疫情下,全球经济衰退,对原油的需求大大降低,于是在二季度,OPEC+连续达成了历史上最大的减产协议并对减产规模进行了延长,稳住了不断下跌的油价。

随着需求的回暖,原本用于应急的一致行动协议也逐渐放开限制。4月初,OPEC+产油国同意5、6月日均增产35万桶,7月日均增产约44万桶。整体上,OPEC+已经恢复了一年前因疫情而停产的近40%的产量。

7月1日以沙特为首的OPEC和俄罗斯已在会上初步达成一致,自愿“从2021年8月至12月每月将石油产量增加40万桶/日,并计划将原本的协议截止时间从2022年4月延长至2022年底”。

然而,最后一刻阿联酋突然发难,坚决要求上调对本国的减产基准,从而让自身增产70万桶/日。经过多日谈判斡旋,双方仍陷僵局不肯让步,导致8月份增产计划无法进行,于是市场集体看涨。

这是一个典型的囚徒困境。

油价稳定在某个平衡区间内,可以实现所有成员的利益最大化,但是这个时候如果有某个成员决定撕毁协议,超量增产,则会损失整个联盟的利益,但短期内“犹大”则可以实现自我利益最大化。

当价格涨到暴利之时,联盟的约束力必然会下降。对阿联酋来说,除了联盟老大沙特之外,它是减产规模最大的,如今油价高企,想要弥补去年损失的财富。但站在沙特和俄罗斯的角度,阿联酋的提议是难以接受的,这会让更多的成员要求同样的待遇,从而破坏整个石油联盟的长期利益。

不患寡而患不均,对一个因利益绑定的组织而言,从来都是大忌。

市场逻辑的转变已经充分表现在了油价走势上:

阿联酋一闹事,增产计划落空,投资者预期短期内供给仍会趋紧;而当这一事态延续一周多还没能解决之后,新的担忧就出现了,如果这个联盟失去了对成员的约束力,有可能会引发一场增产竞赛;僵局得不到解决,在EIA原油库存超预期下降的刺激下投资者重新看涨。

2

供给不足,是这轮油价持续走高的主要逻辑。

需求侧,根据 EIA 最新报告,随着灾后重建的进行,全球石油需求量将在2021年日均增长533万桶,达到 1.006 亿桶/日,回到疫情前的水平;而按照目前 OPEC+ 的政策走向,其供应量仍会低于正常水平,到年底新增产能仅有80万桶/日。

我尽量避免用“阴谋论”之类的说法,但维持现状确实能够使得石油联盟利益最大化。

回顾过往的油价大跌,多是由需求疲软和政治危机导致的,极少数才是因为石油联盟对不听话的产油国的惩罚性增产.比如去年3月份的恐慌,就是沙特阿拉伯和俄罗斯分歧引发的一场惩罚性价格战。

最近一次的油价持续大跌,是2014年。以中国GDP增速放缓为信号,一轮全球经济周期见顶后,需求回落,适逢美国页岩油革命,产量大增,油价从最高100美元/桶急速下跌。而另一大供应方OPEC也没有减产护盘,有很多原因,比如大手大脚惯了的政府们缺钱、维持联盟的市场份额等等。

说这么多,其实只是想表达一个观点——石油价格并非单纯的市场行为。

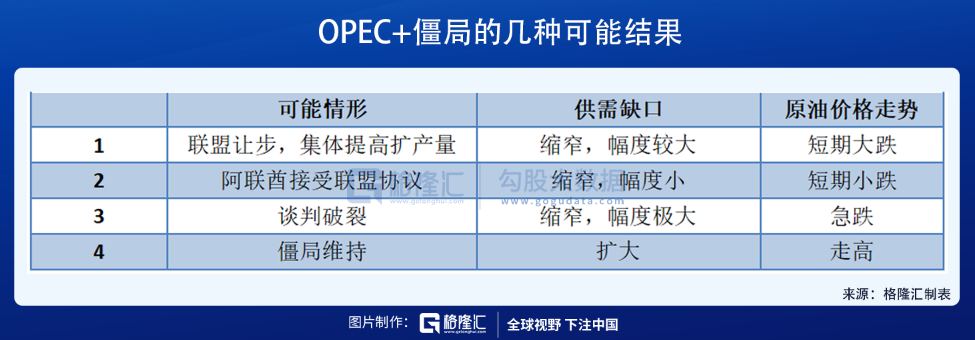

不管这场闹剧是不是有意为之,最后的结果不外乎4种:

第一、联盟方让步,阿联酋以更高的原油基线增产,同时作为补偿,其他成员国的增产计划也相应有所提高。在这种情况下,供需缺口得到弥补,油价将会有一波急跌,然后在一个较低的价格区间稳定下来。

第二、以其他利益作为补偿,阿联酋让步,40万桶/日的增产计划如期进行,但供需问题没得到解决,价格稳定并趋涨。

第三、双方谈崩了,联盟破裂,在阿联酋强硬的增产下其他成员国各自为战,爆发价格战。

第四、维持僵局,增产计划迟迟难以推动下去,油价上涨动力强。

美国插足中东事务后,用战争暴力惩罚不守规矩的成员国的方法行不通了,以至于联盟约束力大大下降。过去几年来部长们谈判的结局基本都是破裂,导致原油价格剧烈震荡,直到吃到教训付出真金白银的代价后,才重新抱起团来谈判。

2020年3月,因为墨西哥强烈抵制,导致OPEC+减产协议无疾而终,国际原油市场迎来巨震,联盟老大哥沙特一怒之下掀起价格战,和俄罗斯、美国三方进行了一场混战,一度引发了“负油价”,各方损失惨重。于是在4月上旬,代表们在谈判桌上定下了联合减产协议,才得以止损。

天下熙熙,利来利往。

以目前的局势来看,第3种情况发生的可能性极大。

至于其他三种情形下,并不影响当前的市场方向。中期来看,需求侧的复苏是快于供给侧的,油价存在继续走高的基础。截止7月2日当周,美国API原油库存继续大幅减少686.6万桶万桶,远超400万桶的预期。

3

在这轮油价大涨的同时,“三桶油”一改长期的萎靡,股价迎来一波不小的反弹。港股市场上,中石油从去年3月开始反弹,累计涨幅超过60%;中海油一度涨超64%,至今仍有40%多的涨幅;中石化稍差,从阶段高点回落,只剩23%左右的涨幅。

中期基本面上,原油依然坚挺。不过,还需要关注伊朗的回归。如果美国解除制裁,届时这个大产油国可能会以富有竞争力的价格来重新夺回市场份额。当然,也不排除高油价压力下的国际政治势力干预的可能,尤其是当下的油价已经开始影响美国经济。

沉寂已久的铁树终于开花,让人看到了周期上行的曙光。

但早在中石油上市之时,石油股就已荣光不再,如今全球碳中和协议的落地,正在不断削减对原油的有效需求规模。现在市场爆炒的新能源就是最好的例子。过去燃油车涨了全球石油消耗量的20%以上,在新能源车替代的长期逻辑下,这部分的需求终会清零。

正如凯恩斯所说,从长期来看,我们都会死。

看得到结局,但过程可以很长,也可以足够曲折。前文中说到,石油的供给并不是单纯的市场行为,而是由行业意志主导的,需求下降,供给端也能通过利益联盟或者暴力的形式不断收缩,在很长一段时间内继续维持供小于求的格局不难,极端的情况下油价再创新高也不是什么天方夜谭。

未来几年内在行业新进的产能减少的情况下,石油企业有望吃到短期需求增长的红利,周期上行的边际影响会暂时压过碳中和,不过终究改变不了大势——能源属性逐渐被化工商品属性替代。需求在走下坡路的趋势下,最后表现出来大概会是螺旋式下跌。

盛宴也许还会有,但注定没法长久。

选择标准:经典、可读性强,大浪淘沙淘下来的书,适合初学者。

一、投资类

这些书都是与巴菲特投资思想有关的书。

1.本杰明–格雷厄姆:《聪明的投资者》、《证券分析》,菲利普·费雪:《怎么选择成长股》

巴菲特说过:“我的投资策略是85%的格雷厄姆+15%的费雪”

2. 巴菲特:《巴菲特致股东的信:投资者和公司高管教程》

根据巴菲特每年在年报中写给股东的信的汇编,是巴菲特思想的“一手资料”。巴菲特致股东的信英文原版(A message from Warren Buffett): http://www.berkshirehathaway.com/

3.查理.芒格:《穷查理宝典》

美国投资家,沃伦·巴菲特的黄金搭档,伯克希尔·哈撒韦公司的副主席。美国“最有智慧”的人。

4.李录:《文明、现代化与价值投资》

号称巴菲特的接班人,最懂芒格和巴菲特思想的中国人。

5.段永平:《雪球特别版:段永平投资问答录》

段总的投资理念最能体现巴菲特、芒格的思想。

6.唐朝:《价值投资实战手册》,公众号:唐书房

职业投资者,巴菲特、芒格的思想践行者。公众号详细地记录了自己的持仓和公司研究心得。

二、财报类

这些书都是与比较通俗易懂的。

1.《手把手教你读财报》,唐朝:职业投资者

特点:非会计专业职业投资者写给业余投资者的财报分析书,通俗易懂,一个详细案例(贵州茅台)贯穿全书。

2.《一本书读懂财报》,肖星(女):清华大学教授

特点:语言比较生动,内容比较简洁,可读性强,适合外行入门。缺点是不够深入。

3. 巴菲特教你读财报(新版)(美)克拉克 著,李凤 译 /2015-08-01 /中信出版社

特点:作者是巴菲特儿媳妇(前),书名很俗,内容非常通俗易懂。

4.价值投资者的财报分析,作者:夏立军、李莫愁,出版社机械工业出版社 /2021-01

特点:定位明确,可作为价值投资者的财务分析入门书。

三、其他

1.经济金融类

亚当.斯密:《国富论》,Shiller:《非理性繁荣》

2.管理类

波特:《竞争战略》,柯林斯:《基业长青》、《从优秀到卓越》

3.企业传记

《腾讯传》、《海底捞你学不会》、《浪潮之巅》

4.个人传记:

艾萨克森:《乔布斯传》,科比:《曼巴精神:科比自传》

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/OafxmmiQXvUdBoyEf0_vOw

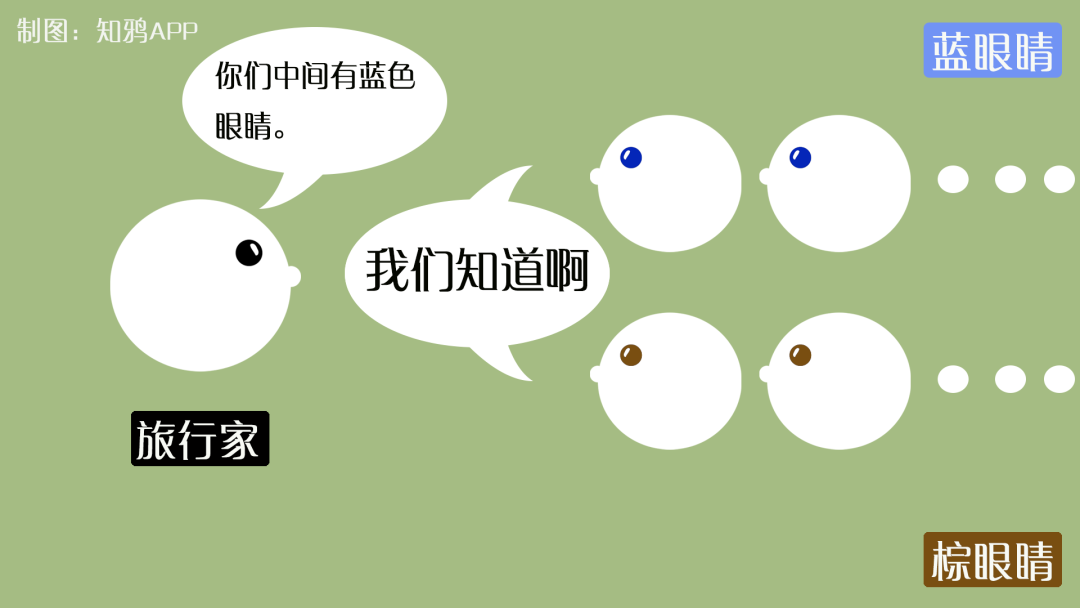

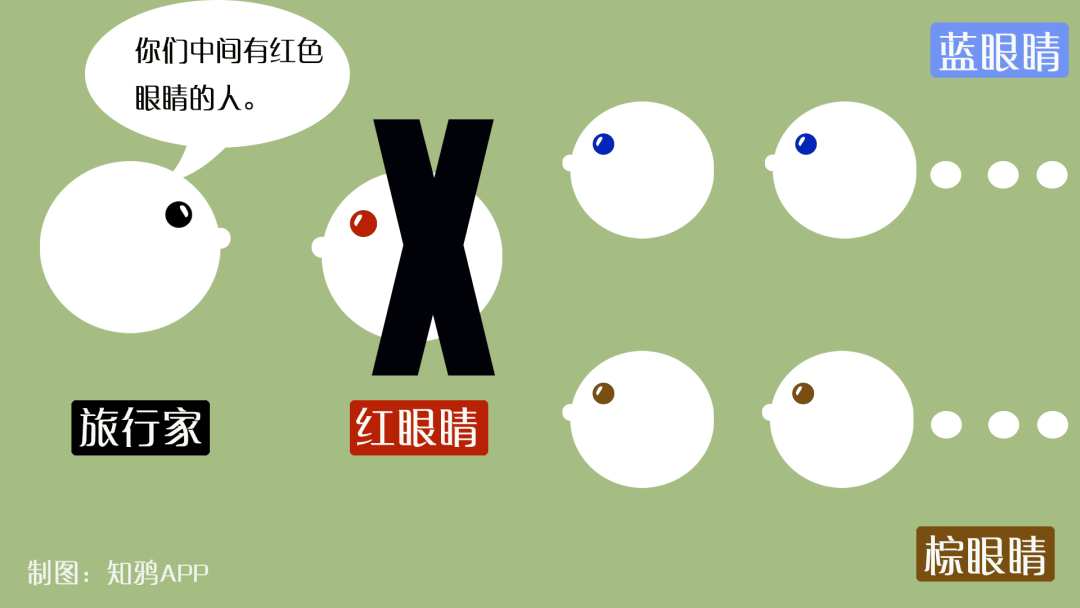

中文网络上流行着一个烧脑的悖论问题,是由著名澳籍华裔数学家陶哲轩提出、在2008年专门开贴讨论过的题目:

假设一座岛上住有1000个人,其中100个人为蓝色眼睛,900个人为棕色眼睛。

但这座岛上有一个奇怪的宗教禁忌,任何人知道了自己的眼睛颜色,都必须自杀。

同时,这一问题有几个严格的前提:

(1)岛上的人都会严格遵守这一宗教禁忌;

(2)岛上没有镜子,居民也没有其他途径直接获取自己眼睛颜色的信息;

(3)岛上的人不准就眼睛颜色情况作任何交流。

突然有一天,一个外来旅行家来到岛上,他对岛上的居民说了一句话:

然后问,这座岛上会发生什么?

陶哲轩给出的答案是:100位蓝眼睛的人,全部会自杀而死。

所有蓝眼睛的人必须死?为什么会得出这一结论?

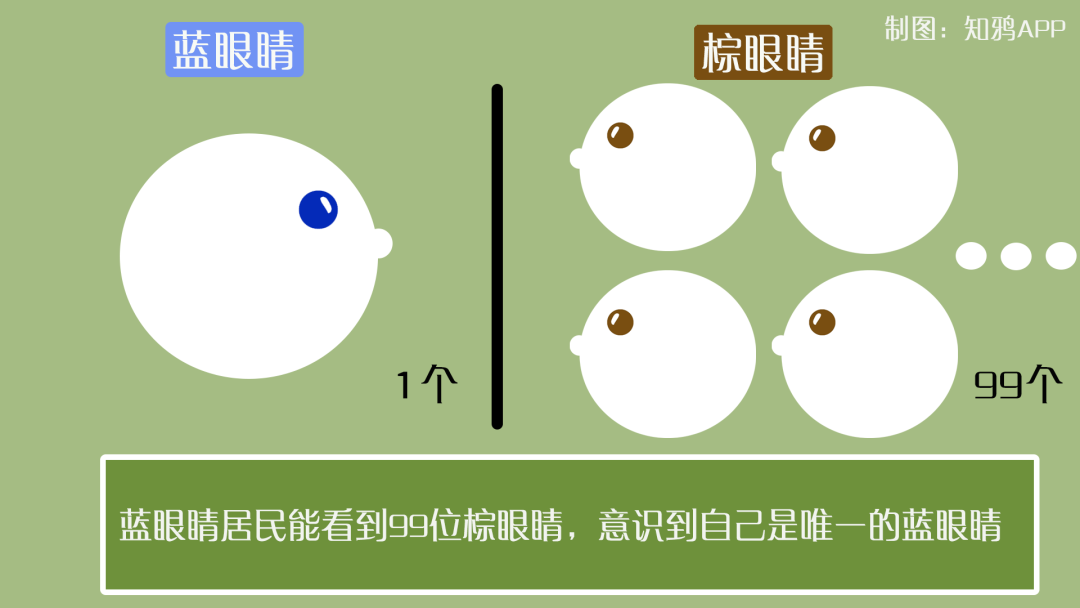

我们将问题简化一下:

假设一:岛上有100个人,其中1位是蓝眼睛,99位是棕眼睛。

旅行家未上岛时,99位棕眼睛不知道自己眼睛的颜色,但知道除自己外,岛上有98位棕眼睛与1位蓝眼睛;

而对那1位有着蓝眼睛的人来说,其余99位均为棕眼睛;

当旅行家说出「你们中间有蓝色眼睛的人」,蓝眼睛的人意识到,自己就是那个蓝眼睛;

他必须自杀。

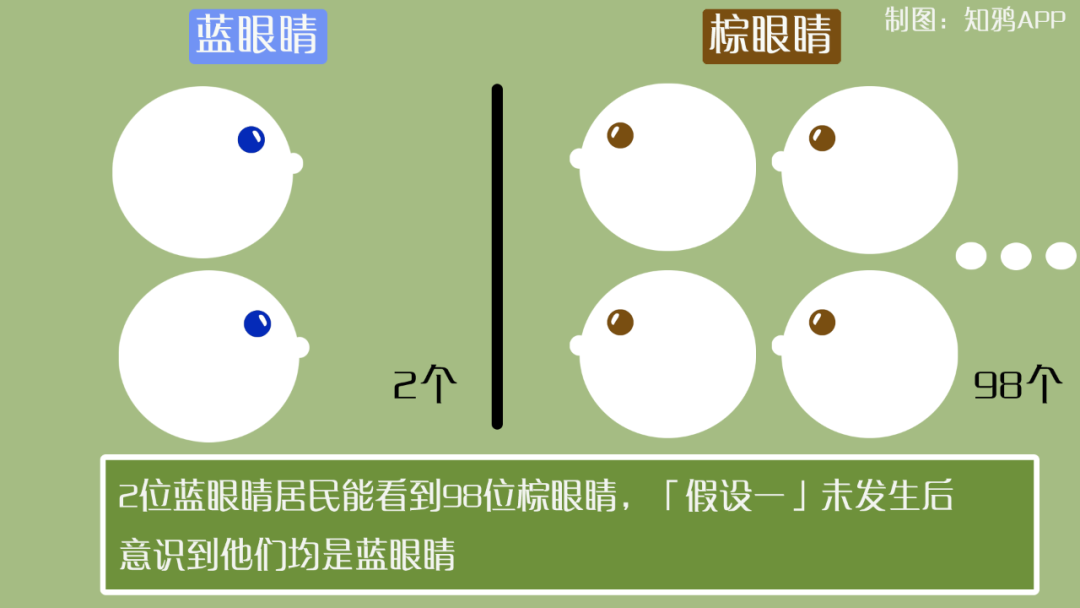

旅行家未上岛时,98位棕眼睛不知道自己眼睛的颜色,但知道除自己外,岛上有97位棕眼睛与2位蓝眼睛;

而对那2位蓝眼睛的人来说,他们能看到98位棕眼睛与1位蓝眼睛;

当旅行家说出「你们中间有蓝色眼睛的人」,2位蓝眼睛的人不能确定自己是否为蓝眼睛,于是第一天平安无事;

第二天,2位蓝眼睛均发现对方那位蓝眼睛并未自杀,即证明「假设一」不存在,双方意识到自己与对方均为蓝眼睛,于是2位蓝眼睛同时自杀。

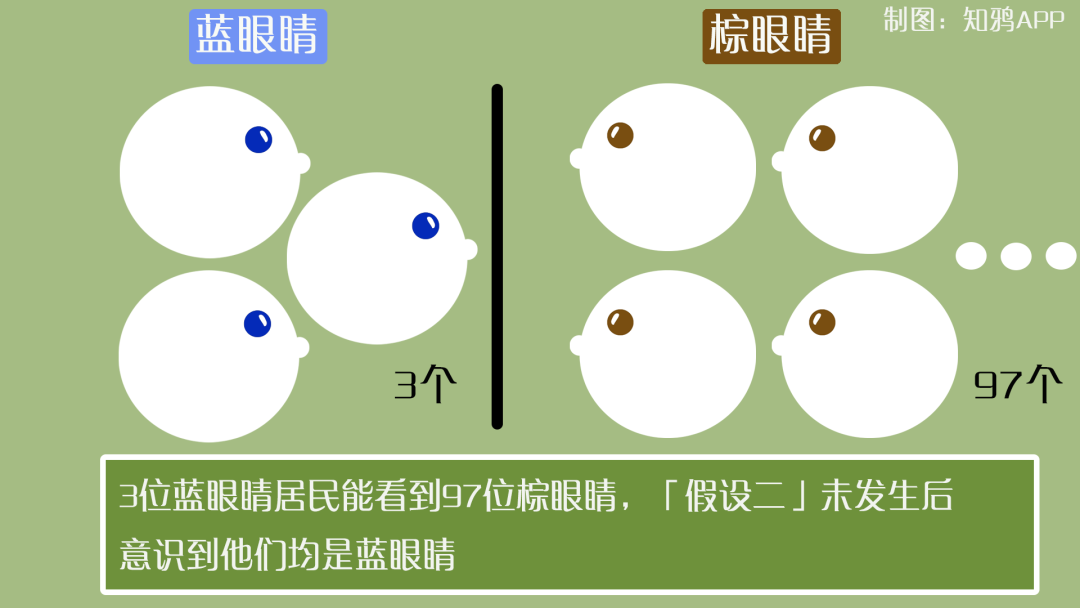

假设三:岛上有100个人,其中3位蓝眼睛,97位棕眼睛。

旅行家未上岛时,97位棕眼睛不知道自己眼睛的颜色,但知道除自己外,岛上有96位棕眼睛与3位蓝眼睛;

而对那3位有着蓝眼睛的人来说,他们能看到有97位棕眼睛与2位蓝眼睛;

当旅行家说出「你们中间有蓝色眼睛的人」,3位蓝眼睛的人均不能确定自己是否为蓝眼睛,第一天无事发生;

第二天,3位蓝眼睛的人依旧不能确定自己是否为蓝眼睛,仍平安无事;

第三天,3位蓝眼睛的人发现自己眼中的2位蓝眼睛均未自杀,意识到「假设二」不存在,岛上必然存在3个蓝眼睛的人,而第三个人便是自己;

于是,3位蓝眼睛同时自杀。

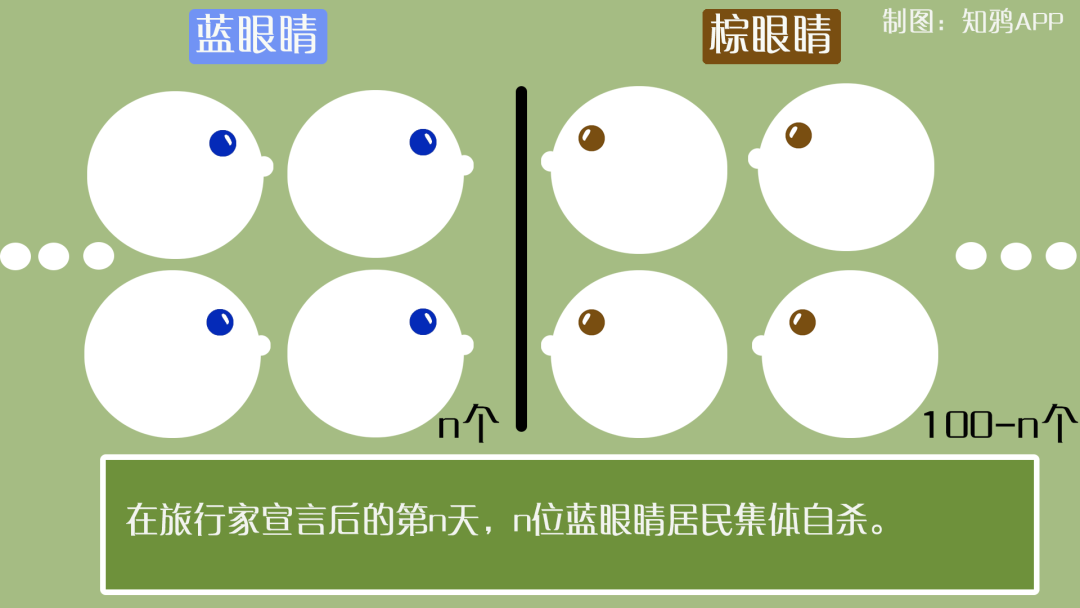

以此类推,若岛上有4位蓝眼睛,他们眼中将有96位棕眼睛。而到了第三天,无人自杀,证明「假设三」不存在,每位蓝眼睛都将意识到自己就是那「第4位蓝眼睛」,随即自杀。

归纳起来,结论是:

岛上有n位蓝眼睛居民,当旅行家说出「你们中间有蓝色眼睛的人」的第n天,蓝眼睛居民将全部自杀。

这就是陶哲轩对「100位蓝眼睛的人,全部会自杀而死」答案的解释。

当然,这一解释还有一个前提:

岛上的居民均拥有严密的逻辑推演能力,能够通过上述假设情况,推判出自己是否为蓝眼睛。

这一逻辑推演虽有些烧脑,但十分精彩。

陶哲轩利用这一有趣问题,惹得网友纷纷加入讨论,彰显了「数学」与「逻辑」的魅力。

但是,这一问题却存在着一个明显的悖论。

陶哲轩的答案一定对吗?

岛上居民又不是瞎子,当蓝眼睛人数大于1时,他们所有人都能看到「岛上存在着蓝眼睛」,这时旅行家说的话不是一句人人都知的废话吗?

既然是废话,岛上蓝眼睛居民怎么还会傻到一起赴死?

所以,这一悖论问题指向了另一个答案:

所有蓝眼睛居民都不会死(n>2时)。

这一题目的迷人之处,不在于「全部会死」的严密逻辑推演,而在于「全部不会死」的悖论陷阱。

一面是都会死,一面是都不会死,哪个答案为真?

我们将悖论问题分为两层来探讨:

问题一:

在「假设一」中,只有1位蓝眼睛居民时,自杀顺理成章;

但在「假设二」、「假设三」、直到「假设n」中,蓝眼睛居民为何要因旅行家的一句废话而自杀?

问题二:

如果所有蓝眼睛居民集体自杀,剩余所有棕眼睛是否都将意识到自己是棕眼睛,然后集体自杀、岛上居民全部死亡?

答案是所有蓝眼睛居民自杀?还是蓝眼睛不用死?还是岛民全部自杀?

解决这一悖论问题,首先需要证明旅行家的话是不是一句「废话」。

如果是废话,蓝眼睛居民便不会自杀。

如果不是——怎么可能不是?

判定旅行家的话是不是废话,需要用到两个概念:

「共有知识」(mutual knowledge)与「公共知识」(common knowledge)。

「共有知识」就是大家都知道的知识。当n>1时(n为蓝眼睛居民数),「岛上既有蓝眼睛、又有棕眼睛」是所有人共有的「共有知识」。

但是,你知道我也知道吗?

你不知道。

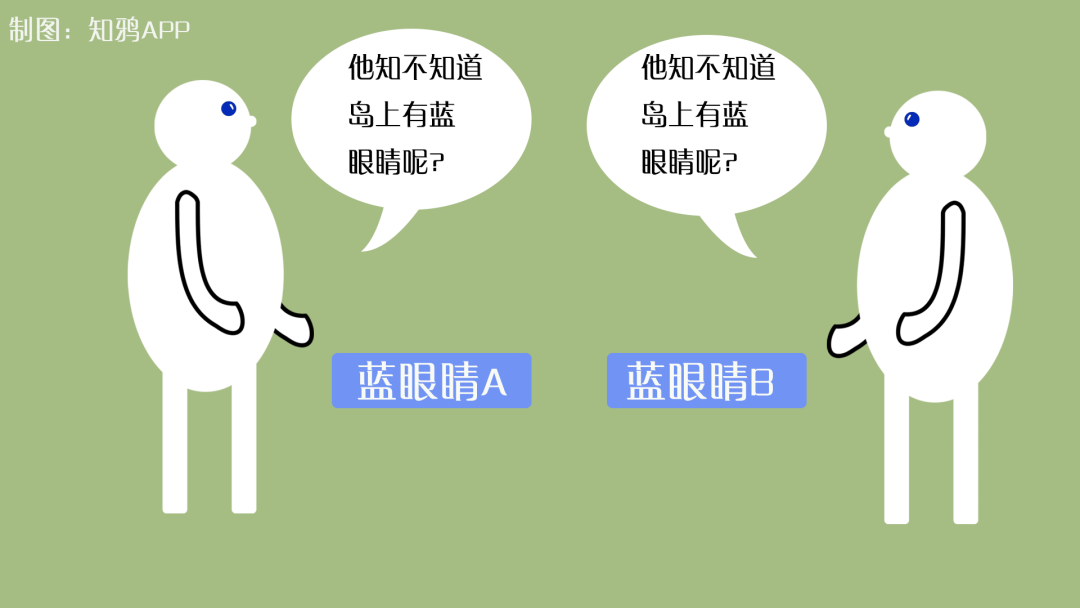

以n=2时为例,岛上存在2位蓝眼睛,A和B;

A不知道自己眼睛的颜色,他会这样思考B:

其中,(1)和(3)背后的逻辑是一样的,可以合并:无论A是棕眼睛、还是第三色,都可归纳为是「非蓝眼睛」,结论都是「B将不知道这一共有知识」。

A只会有上述三种思考;同理,B也会这样思考A。

而当旅行家宣布「你们中间有蓝色眼睛的人」后,A之前认为的「B有可能不知道这一共有知识」的猜想被打破。

A之前不知道B是否知道这一共有知识,而现在因旅行家的一句「废话」,A知道了B一定拥有了这一共有知识。

这一微妙的信息变化,就是「共有知识」与「公共知识」的差别。

也是证明旅行家的话不是「废话」的关键。

这里引用一句著名人大附中物理教师、爆红网络的李永乐老师的解读:

公共知识的威力是巨大的,它是杀死所有蓝眼睛人的「罪魁祸首」。

当共有知识变为公共知识后,A与B两人都在等待「假设一」的出现;

可第二天人们发现「假设一」并未发生,无人自杀;

A与B遂意识到,自己也是蓝眼睛,于是自杀。

我们继续往下思考。

当n=3,或n>3时,所有人不仅都知道「岛上人既有蓝眼睛、又有棕眼睛」这一共有知识,也会知道其他人都能观察到这一事实,即「我知道你也知道」。

这时,这一信息似乎既是共有知识,又是公共知识,旅行家的话不还是一句废话吗?

悖论陷阱依然存在,如何解释?

以n=3为例,蓝眼睛C亦会有三类思考:

(1)我是棕眼睛,A或B居民眼中有98位棕眼睛,1位蓝眼睛;

(2)我是蓝眼睛,A或B居民眼中有97位棕眼睛,2位蓝眼睛;

(3)我是第三色,A或B居民眼中有97位棕眼睛,1位第三色,1位蓝眼睛。

问题就出在「我不是蓝眼睛」的猜想中,即思考(1)和思考(3)。

在C眼中,如果我不是蓝眼睛,虽然我知道A与B都拥有「棕蓝并存」的信息,但如果我不是蓝眼睛,情况就回到了n=2时的假设,A、B两人都将无法确定对方是否拥有共有知识。

所以,此时对于C来说,他也不能确定B是否知道A(或A是否知道B)拥有「棕蓝并存」的信息。

故而,此时并没有形成真正的公共知识。

同理,当n=4时,在D眼中,如果我不是蓝眼睛,虽然我知道A、B、C均拥有「棕蓝并存」的信息,但如果我不是蓝眼睛,情况又转回了n=3时的假设。

此时,对于D来说,他也不能确定C是否知道B知道A有无「棕蓝并存」的信息。

以此类推,无论n等于几(n>1),都永远无法形成真正的公共知识。

只有旅行家看似「废话」的公开宣言,才能使所有人知道所有人都知道所有人知道。

但是,D知不知道C,真的有那么重要吗?一个隐蔽到不能再隐蔽的微小信息变化,真的能杀掉所有蓝眼睛的人?

事实就是如此。

这就是信息的力量,也是沉默的代价。

当一个社会中,所有人都共知一件事,但无人发声,便无人行动,可一旦有人发声,便能掀起飓风。

这种社会效应与上述逻辑推演有共通之处,李永乐老师在网络视频中讲解「棕蓝眼睛问题」时说:

◆ 李永乐老师对「棕蓝眼睛问题」的解读。

然而,这一情况在现实中并不会发生。

因为没有人能拥有如此严密的逻辑,「所有蓝眼睛必须死」只存在于数学的逻辑实验中。

现实中,如果岛上有多位蓝眼睛的人,他们一定都会觉得:旅行家在放屁。

他们对这微妙的信息变化,毫无察觉,充耳不闻。

站在数学的角度,所有蓝眼睛的人必须死,站在现实的角度,则未必会有人死。

假如我们摈弃道德评价,将岛民的自杀机制理解成一种完美的机制,将岛民的全部自杀理解为一场最大限度的市场效益,那这一完美市场逻辑的运行与完美市场效益的收获,必须有完美的人的逻辑来加持。

然而,现实中不会有完美的人的逻辑(理性人),因为现代社会分工加剧,人与人之间存在信息差。

现实中的博弈,粗略地讲,如果双方均知道对方可能的选择有哪些,就叫「完全信息博弈」,如果无法完全获知,就叫「不完全信息博弈」。

如果一方知道的多,另一方知道的少,就叫「信息不对称」。而专门研究「信息不对称」的学问,就叫「信息经济学」。

信息经济学从博弈论中分支而出,又成为一门独立的学科。

而今,世界上已有10位信息经济学专家获得了诺贝尔经济学奖(2020、2007、2001、1996年度),亦有7位博弈论专家获得了诺贝尔经济学奖(2012、2005、1994年度)。

以美国经济学家、2001年诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)的信贷配给理论为例:

假设一家银行有1000万贷款要放出去,而市场存在100家企业竞争贷款,出现供不应求的现象,这时,银行应该把钱贷给谁?

很多人肯定会想:谁出价高就贷给谁,银行应该提高利率,把机会留给那些愿意以高利率贷款的企业。

但是,斯蒂格利茨教授却认为,那些不惜以极高利率贷款的企业,往往是「喜欢借了又借」「不惜代价也要借」的企业。

现实生活中也是,那些经常借钱不还的人反倒是越喜欢借钱,而那些讲信用的人却很少借钱。

因此,单纯以高利率作为选择企业的标准,结果往往会导致企业无法还款、银行坏账,导致更混乱的经济现象。

这时候,银行就要在「信息」上下功夫。银行要仔细考察100家企业的信用信息,政策机制、社会环境也要监督企业与银行做好信息披露。

1981年,斯蒂格利茨与美国经济学家安德鲁·韦斯(Andrew M. Weiss)合作,将他的理论写成《不完全信息市场中的信贷配给》(Credit Rationing in Markets with Imperfect Information)一文,发表在《美国经济评论》(The American Economic Review),并因此获得2001年的诺贝尔经济学奖。

「信息」在经济学中至关重要。

回到「棕蓝眼睛问题」,岛民获取到完全的信息,便能实现最大的市场效益(自杀);而旅行家的一句公开宣言,也是市场中不可或缺的一种信号。

我们常常说,价格是一种市场信号,它能传递出真实的供求关系。因此,在经济学理论中,如政府管控价格这样的行为,都会使这一信号扭曲,从而影响人或市场的决策。

就如旅行家的公开宣言,如果传递出的是错误信息,岛民只能按照错误信息进行判断。

解决「信息难题」,是经济学的重中之重。正因如此,信息经济学才愈发凸显它的魅力与价值。

为此,「知鸦」特邀著名博弈论专家、信息经济学专家、中山大学岭南学院王则柯教授,以通俗易懂、结合生活案例的方式,带领我们走进经济学的大门,走进「人人都能懂的信息经济学」。■

参考资料

王则柯. 信息经济学平话. 北京大学出版社, 2006.

陶哲轩. The blue-eyed islanders puzzle. WordPress, 2008.

李永乐· 你真的读懂了《皇帝的新装》吗?为什么需要呐喊的力量?. 微信公众号「李永乐老师」, 2020.

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/rkWCoIfZeuJjvDqSrSntcw