“ 本轮大宗商品不存在超级周期。全球经济在疫情开始前就处于下行周期,由于疫情的原因,使得供给跟不上,库存下降,所以这一轮的行情是一个补库存的过程,属于短周期,在三年左右这样一个周期。”

“如果预测的话,今年年底内会出现大宗商品的价格的明显下行。”

“ 李迅雷建议在宏观政策方面采取更多调控手段。第一,保中小企业、保就业。因为大宗商品价格的上涨对于中小企业、中下游企业都带来了不利的影响。第二,保持稳定的货币政策。大宗商品价格上涨属于暂时现象,而货币政策是具有长远性,稳定性的。第三,提升人民币的国际地位,有助于抵消负面影响。”

“我们只有人民币国际地位提高了,那么我们在应对美国的这种向全世界征收铸币税上面,可以能够抵消一部分。”

“我们讲的通胀更多的都在关注PP CPI,物价的上涨,它是需要有居民收入的上涨所支持的。货币的超发更多的钱是流到了资产领域,而没有流到商品,产生更大程度的资产泡沫。不是导致物价飞涨,这也是因为全球持续的和平,我们的产能没有被破坏,受疫情影响是暂时的。”

“居民收入的增长跟物价倒是有很大的相关性,但是跟货币的发行增量、整个增速看相关性并不大。”

“……随着这个大家预期的变化,大众商品的价格的上涨进入尾声的可能性又产生了,但即便不去引导预期,我想这个价格也会下跌,毕竟最终还是要取决于基本面的变化。如果基本面这一块,那全球经济复苏走弱,经济又回到原先这种下行的轨道上来。那么这种投机的动力(投机的依据)也就不足了。”

“你可以看到美国在过去50年时间里面,那么通胀肯定是比1971年布雷顿森林体系解体之前,累计通胀率要高,但是与此同时房价的累计涨幅,股票市场的股价的累计涨幅,还有黄金的累计涨幅,都是要大大超过。物价的上涨,同时也大大超过居民收入的上涨。

这说明什么呢?居民收入的增长跟物价倒是有很大的相关性,但是跟货币的发行增量、整个增速看相关性并不大。”

6月9日下午,在“中国宏观经济论坛”第27期研讨会上,中泰证券首席经济学家李迅雷就“疫后经济复苏期大宗商品价格上涨的挑战与应对”这一热点话题做出了以上判断。

以下是投资作业本(微信ID:tuozizuoyeben)整理的精华内容,分享给大家:

李迅雷:首先来讲的话,分析大宗商品价格上涨无非就是从供给端、需求端和流动性三个因素去考虑。

那么三个因素我想前两个因素大家都分析比较多,就是全球经济的复苏,然后疫情出现结构性的分化,在资源国它还是就受到疫情影响比较多,作为制造业大国,制造业强国,疫情的好转的比较明显,复工复产是进行了,但是供给还是有点跟不上。

那么第二个原因的话,关于这一次大宗商品价格可以持续多长时间的问题。

我个人觉得是到了后期了,第一个不可能有超级周期的,因为全球经济在疫情之前就处在一个下行周期当中,由于疫情的原因,使得供给跟不上,库存下降,所以这一轮行情充其量就是个补库存的周期。就是个短周期,在三年左右这样一个周期,很难持续很长时间的,因为不能说疫情之后全球经济就逆转了,全球经济在疫情之前出现这么多的问题就迎刃而解了,实际上什么都没解决。

那么我认为还是全球经济下行的趋势、长期趋势不改变,中期趋势也不改变,改变的就是短期趋趋势,短期趋势是因为挖了个坑,然后我们现在在做填坑的动作,填坑填完了,那么这个上行周期也就结束了。

所以我认为它是一个短周期,是一个短暂的,现在已经步入到后期了。如果做个猜测的话,因为这东西到后来就是一个预期,如果猜测的话,感觉今年年底内会出现大宗商品的价格的明显下行。

第二个是需求因素。

那么需求因素上面,中国在这一轮是缺席的,但是中国又是全球的消费大国,大众商品的消费大国,大概在钢、铁、铜、铝、锌、粗钢等等的占比大概要占到全球的一半左右。

中国在这一轮里面的话,它没有产生明显的需求,我们的房地产房住不炒。然后基建投资也是长期低于预期的,所以其实没有一个强有力的刺激来拉动这轮大宗商品的价格的上涨。

而美国的话,美国其实还是炒预期。当下没有实实在在的需求,拜登的基建不可能完全兑现,肯定要大打折扣的。而且基建也不是说一两年内就能够完成的,估计要拖个8年9年时间,那么这个分解下来,每年的话分摊下来其实量并不是太多的。

此外,它通过这样一个拉基建是不是能够全面兑现呢?估计很难,既有有共和党的不同声音,又要需要经过国会的讨论,美国这样的经济它的特点就是效率低下,它跟中国不一样,中国是一个效率比较高的这种体制。

所以在这种情况下面,我觉得来自于美国的需求也是有限的,供给端迟早都会恢复,因为疫情长期也不可能一直持续下去,它肯定还会有一个逐步好转的过程。从目前来看的话,全球的疫情都是包括那些资源大国,它也处在一种好转的过程当中。

所以我想供需这两段块来讲的话都不支持大众商品价格的持续上涨,那么剩下一个就流动性因素了,好,这个是最难预测的。

就这一轮的美国经济的刺激,它不同于往年,比如说在08年他的刺激主要是货币政策,因为历年美国所出现的问题或者全球所出现的问题,都是由于经济的繁荣,然后导致泡沫的破灭,然后开始去杠杆,所以他不需要用搞太多的财政政策,当然也需要用到一点。

但是不像这一轮的话,它完全在经济的下行过程当中,出现疫情,在这个时候,财政政策跟货币政策双管齐下,尤其是财政政策用的力度是尤其大,对整个通胀的推升还是符合逻辑的。因为美国他发钱发到了老百姓手里面了,消费能力自然就有了。

但是对中国来讲的话,中国目前消费还是比较偏弱的。虽然疫情的复苏比其他国家都要好,但我们总体来看的话消费还是偏弱,全球也不是说所有国家都在搞强刺激,但是唯一不好判断就是大家的预期,大家预期这一轮可能要上涨,那么越是估计要上涨的,越是买的话,这种投机的氛围越是重,就目前来讲的话可能大家还有一个预期,比如说中国搞碳达峰碳综合,所以在供给端的话又会缩减,但是这种预期要改变,就需要我们采取一些举措来好增加供给。

在这种情况下面,可能随着这个大家预期的变化,大众商品的价格的上涨进入尾声的可能性又产生了,但即便不去引导预期,我想这个价格也会下跌,毕竟最终还是要取决于基本面的变化。如果基本面这一块,那全球经济复苏走弱,经济又回到原先这种下行的轨道上来。那么这种投机的动力(投机的依据)也就不足了。

我也问了几个这种研究这些大宗商品的行业分析师,他们认为现在国内的中国的供给已经是比较充裕了,库存也在增加了,但是需求端还是有限,但是有不少商品价格它是全球定价的,在这方面我们缺乏话语权,水涨船高也是难免的。

但最终它作用下肯定有反作用,反作用如果我们的下游持续低迷,企业的成本压力过大,在这种情况下面会影响到居民的收入的提高。如果居民收入难以提高的话,那么最终下游一段的有效需求不足,那么这个会反过来又上传到中游和上游,最终导致这些大宗价格的上涨乏力,最后最终回落,但这需要有一个时间的过程,我们千万不要在大众商品价格涨得很疯狂的时候,然后说有个超级周期,我想我们还是要最终我相信还是会回归基本面,这是我的一点,仅供参考学习。

货币超发可能会引起资产价格上涨,

但不一定引起CPI上涨

因为全球经济你把它时间拉长了一点,看看其实从1971年布雷森森林体系解体这么长的时间里面,全球货币都在超发,但并没有引发长期的通胀。

讲到美国,你可以看到在过去50年时间里面,那么通胀肯定是比1971年布雷顿森林体系解体之前,累计通胀率要高,但是与此同时房价的累计涨幅,股票市场的股价的累计涨幅,还有黄金的累计涨幅,都是要大大超过。物价的上涨,同时也大大超过居民收入的上涨。

这说明什么呢?居民收入的增长跟物价倒是有很大的相关性,但是跟货币的发行增量、整个增速看相关性并不大。

这一轮的其实也是一样,全球这种大放水,那么水是往高处流,那么这样的情况下面就是更多的是表现为资产价格使用价。

所以这一轮的物价确实从去年疫情到了4月份,到了一个低点,到现在为止的话涨幅已经非常大了,就这一轮应该说大宗商品价格的上涨都是超预期的。在一年多一点的时间里面涨幅有如此巨大,这已经是超预期了。那么已经涨了那么多了,那么后面还能够再打多少?我觉得,这是我始终对这轮大宗商品价格不会持续持久上涨或者不会继续大幅上涨的原因。

当然我们讲的通胀更多的都在关注PPI CPI,物价的上涨,它是需要有居民收入的上涨所支持的。货币的超发更多的钱是流到了资产领域,而没有流到商品,产生更大程度的资产泡沫。不是导致物价飞涨,这也是因为全球持续的和平,我们的产能没有被破坏,受疫情影响是暂时的。

这么长时间全球的供给能力应该是非常大的,只要这个商品价格上涨,有利可图的话,供给还是会持续上涨,所以我觉得价格的上涨它还是需要有基础的,尤其是中国在二战之后,取代了美国、日本、德国,成为全球制造业的第一大国。

所以中国其实是在输出通缩的,在以往那么长时间,全球货币超标这么厉害,但为什么全球没有产生恶性通胀呢,中国制造业产能的形成主要是从90年代以后开始的,到2000年以后的话,中国出现了整体的产能过剩,总量才能过剩,然后商品从短缺经济时代变成过剩经济时代,我想基本的趋势是不会发生根本变化。这也就是我对于通常不担心的原因。

我也观察过中国历史的通胀都跟GDP相关的, GDP如果说是上去了,通胀肯定会起来一些。没有一次是GDP往下走的时候出现通胀,这主要还是因为我们本身就是制造业国家,大量制造商品的国家,在这方面不用太担心,当然我们国务院也有个基本的定调,认为通胀是暂时的。

所以我也是希望国家在宏观政策上面采取更多的调控手段来抑制大宗商品价格上涨,因为大宗商品价格的上涨,对于我们的中小企业、下游企业、中游企业都带来了不利的影响。

这方面我想从保中小企业保就业这个角度来讲的话,也应该要一直这种大宗商品价格上涨,因为由于我们在诸多的大宗商品价格上面缺乏定价权,确保影响力,在这个时候我们更要发挥体制的优势去消除这种带来的负面影响。

那么第二个建议,货币政策要保持稳定性连续性,要有定力。价格出现上涨,是暂时的,货币政策是更加长远的。长期来讲,货币政策还是要保持到了稳定性连续性。在这方面我想我们还是要有一个举措。

第三个,应该要提高人民币的国际地位。

从这次美国的大放水过程当中,我们可以体会到美国就利用了它的国际货币的优势。

发行美债,然后给美国的失业人口,普通家庭发放补贴来刺激美国经济复苏,刺激美国的老百姓消费。

我们只有人民币国际地位提高了,那么我们在应对美国的这种向全世界征收铸币税上面,可以能够抵消一部分,提高国际货币的地位,这个是一个长远的东西,我们应该从现在开始要早做准备,提高我们人民币的国际地位,这样人民币的竞争力能够提高。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/2fmW7Wz79GCLafzVgrga4w

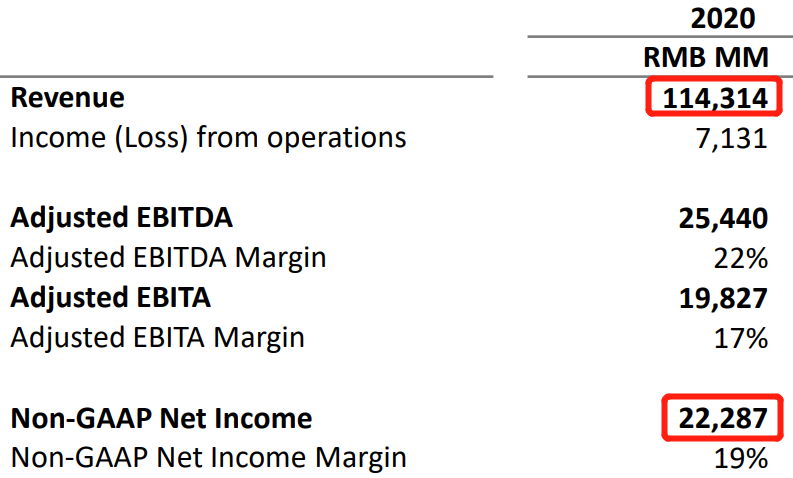

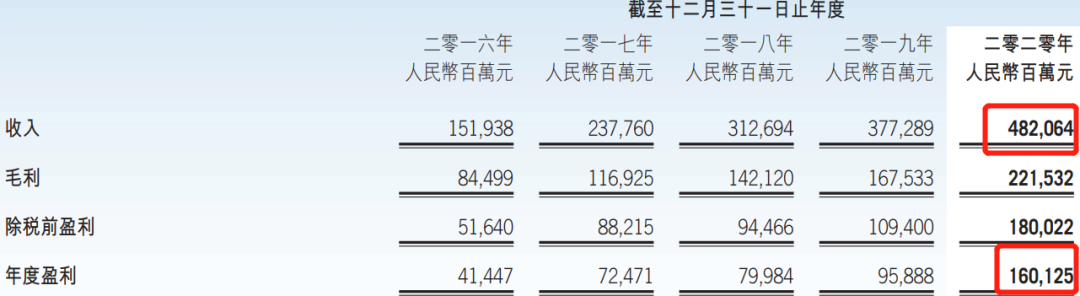

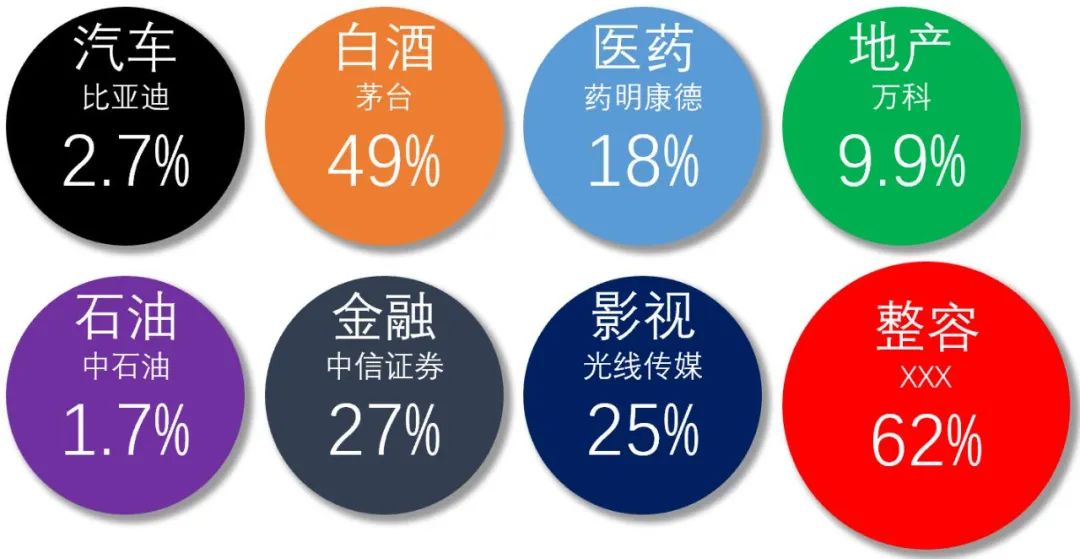

来源:天风证券

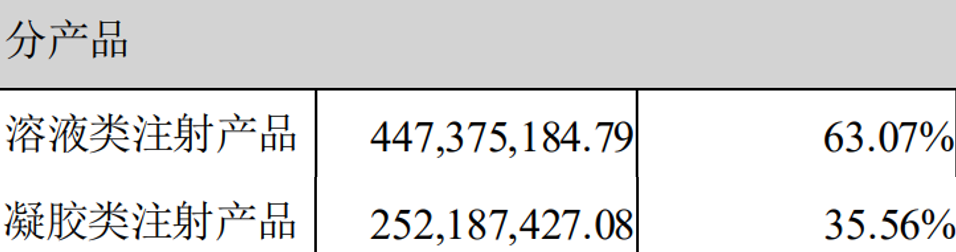

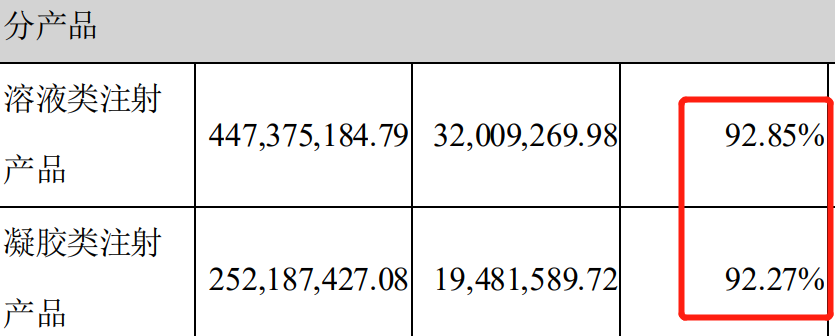

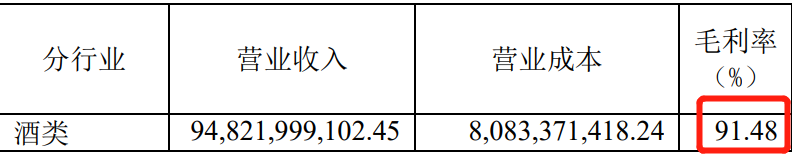

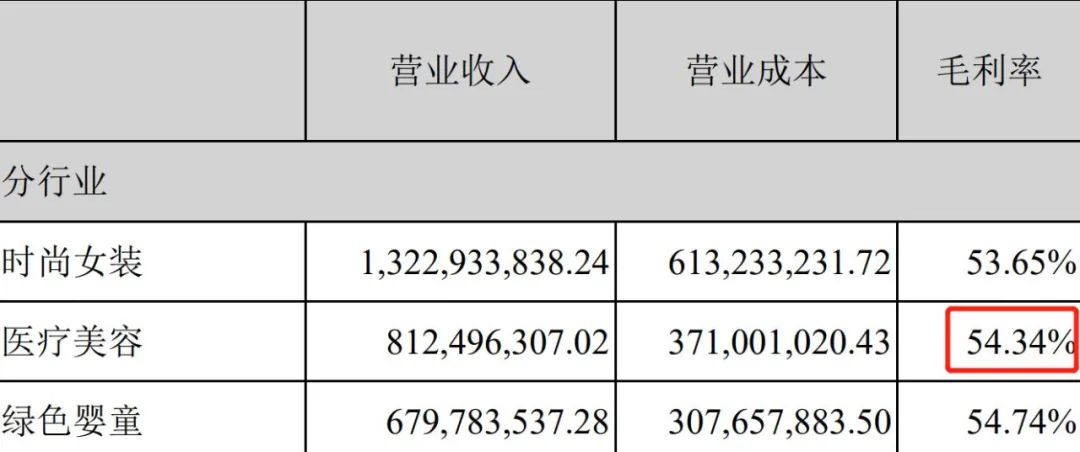

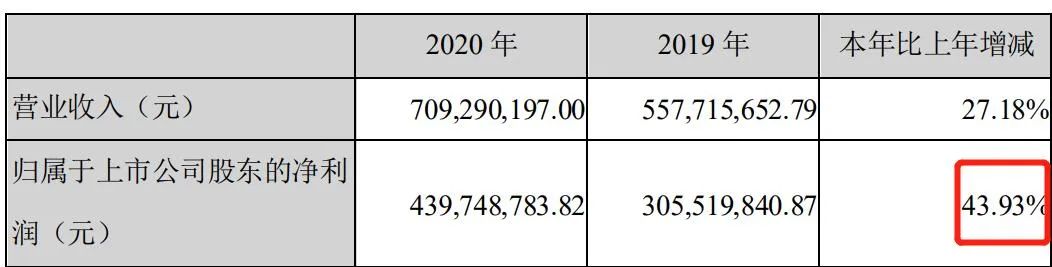

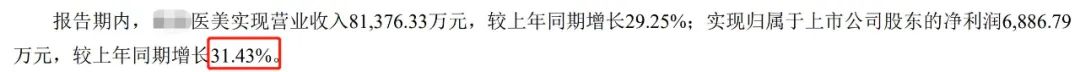

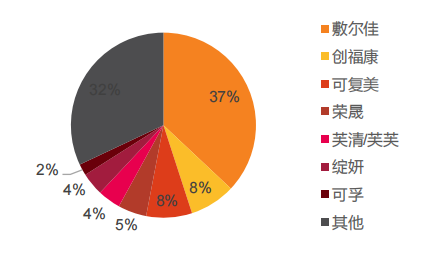

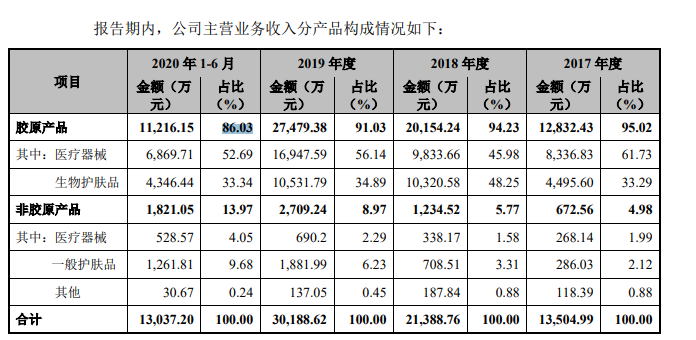

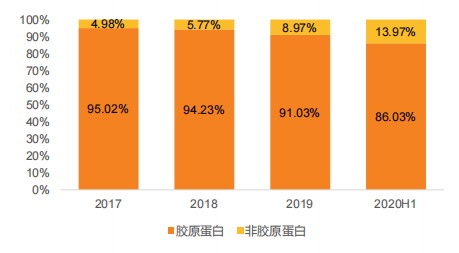

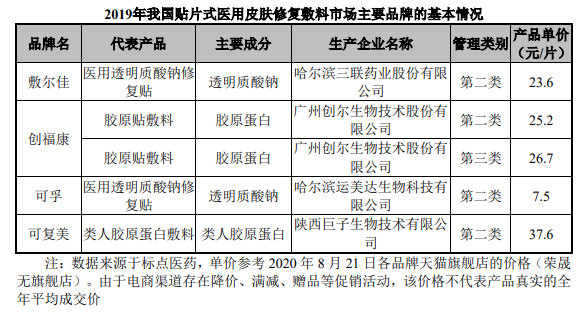

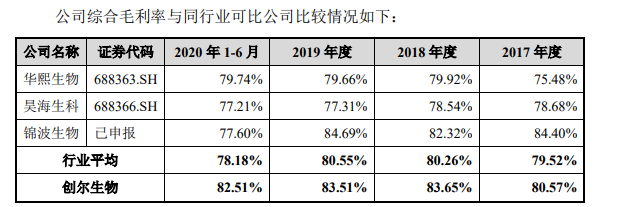

来源:天风证券 来源:招股书

来源:招股书 来源:天风证券

来源:天风证券

来源:招股书

来源:招股书

来源:招股书

来源:招股书