许多分析把今年的疫情和03年相比,来推测对经济的影响。

2003年非典时,第二季度GDP增速从一季度的+11.1%下降到+9.1%(第三次经济普查后数据),降低了2个点。总体来讲,对全年经济数字影响不太大,很快就实现了V型反转,中国经济也走出了1998年开始的经济低谷。

2003年 vs 2020年,各方面都发生了巨大变化,想根据非典经验来推测对今年经济的影响,我想了想,可能光对比当年的全国数据还不行,原因有二:

-

相比17年前,中国的产业结构有了长足进步,城镇化率、人口集中度、服务业占比、需要全国性协作和交流的产业比重都大幅提升,在遇到阻碍协作和交流的灾害时,受损会更严重。

-

全国范围的高强度警戒,从一线到农村,比03年全国的平均水平也更高。

基于这两点,塞冬觉得,在全国经济数字以外,还可以参考下当年北京的经济情况,原因也简单:

-

如今中国的发展进度、内陆大城市的产业结构,在很多方面已经达到乃至超越当年的北京。

-

全国的封闭、警戒程度,接近乃至部分超越当年的北京。

我们先对比下03年北京的经济结构,然后再看看当年非典对北京的影响。

当然,一个国家 vs 一个城市,无论规模还是结构,区别都很大,但2020年的中国和2003年的北京,在很多程度上还是蛮像的:

-

一方面,经过十多年的发展,现在我国第三产业的比重已达到五成多,接近2003年北京六成的水平,对服务业的依赖度大增。

-

另一方面,近几年经济发展最好的代表性大城市,其产业结构已经发展到(乃至部分超越)十多年前北京的水平。其支柱产业对全国乃至全球性大协作的依赖度大增。

2003年的北京,还没有像现在这样是一座极度依赖服务业(三产占比超过8成)的城市,而是现代制造业和服务业并举,工业对经济增长的贡献不亚于服务业。

汽车、钢铁、石化、甚至组装手机,都是当时北京的支柱产业——如今忙着疏解中低端产业和人口的北京,当时还是索爱、诺基亚、爱立信的重要生产基地,手机产量仅次于广东,最大出口品也是手机。

感受下当时的工业强市北京(第一次经济普查数据):乙烯:占全国32%,省市区第1;程控交换机:占全国52%,第1;汽车:占全国11%,第2;手机:占全国20%,第2;电脑:占全国9%,第4;铁矿石:占全国5%,第6;粗钢:占全国5%,第10。

这样的产业结构,大家应该不陌生,这几年的经济明星——武汉、成都、郑州、重庆、合肥、西安等等,大都是这个路子:

-

以汽车+手机产业链作为新制造业龙头。

-

辅以石化钢铁等基础配套和刷数据产业。

-

再加一些外来IT公司分舵(03年的北京是外企IT分舵集中地,现在的内陆大城市是中资IT分舵集中地)。

就相当于现在我国有了很多在经济结构、人员流动、产业协作等多方面和十多年前北京差不多的大城市。当然也有很多不同,比如如今高铁的便利性、信息流动程度和当时不可同日而语,整体经济发展程度比当时的北京更高。

15年前刚上大学时,同寝室有一位室友来自武汉,包括我在内其余三个人都来自小地方,觉得能生长在武汉这样的特大城市很幸运。这位室友却说:“哪里哪里,武汉就是个大县城,没什么了不起的”。

当时的武汉虽然也是全国交通枢纽,但大部分产业、大部分市民的工作和生活状态还比较传统和静态,支柱产业以相对本地的工业大厂为主。全年机场吞吐量仅330万人次,不足2019年的1/8——和2019年的宜昌、南通、鄂尔多斯差不多,排不进2019年的全国前50。

而现在的武汉,已经成为全球产业链的一环、成为辐射范围广大的物流/服务/消费和信息中心,机场年吞吐量和2003年的北京差不多,航空以外的高铁高速则远胜。其他内陆中心城市的情况也类似。

哪怕是小地方,和当年也很不一样了——塞冬小时候所在的西部四线小城,2003年的城镇化率不到30%,意味着大部分人口还处于比较静止的准原始经济,城里的产业支柱就是几个依靠本地资源的重工业和三线军工企业。

而这个小城现在大部分人口已经城镇化,经济工作亮点是新引进的几个沿海转移产业,旅游业占GDP比重超过10%,汽车保有量是当年的十多倍,机场吞吐人次已经很接近2003年的武汉。高铁、高速公路出行成为常态,以前几年去不了一趟成都重庆,现在周末想见个朋友吃个火锅也可以高铁跑一趟。一二线的生活方式也逐渐普及,购物+吃饭+看电影+教育培训一条龙的大型购物中心遍地开花。

而在戒备和封锁程度上,下至老家小城的村镇一级,都采取了和03年北京类似的社区级封锁。

十多年前只出现在少数城市的大流通、大协作,就这样在广大内陆普及。如果说03年时老家小城更多是在电视上感受非典,和位于非典中心的北京氛围很不相同,那这次则和03年的北京一样,深度参与其中、且深度受影响。

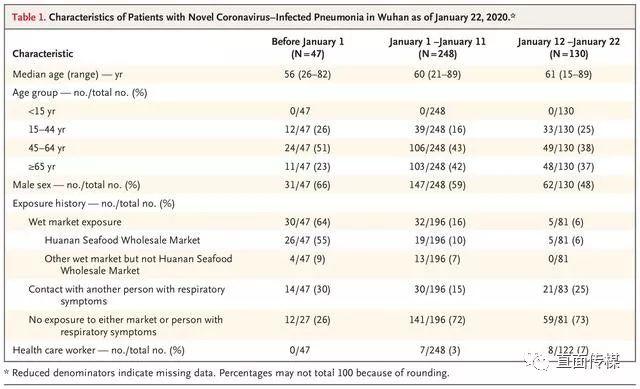

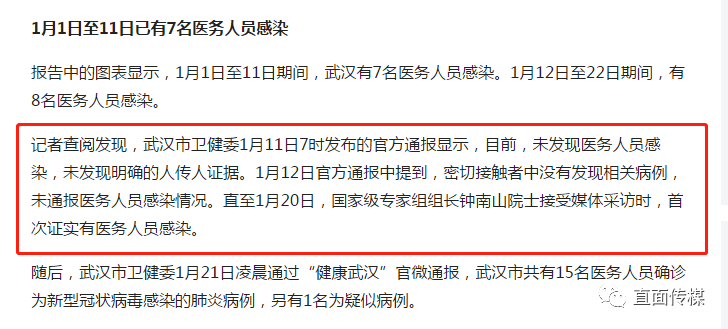

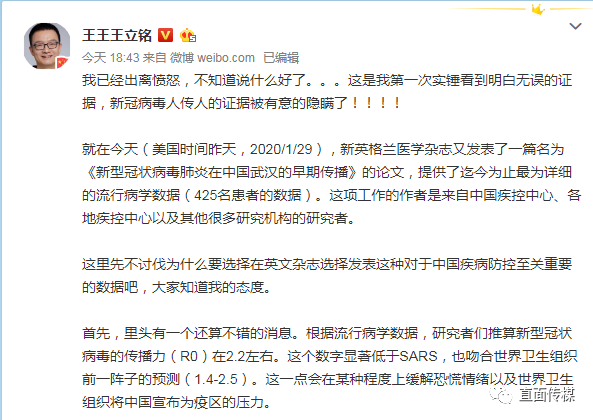

我们再看看03年北京的经济数据,数据来源:

http://www.beijing.gov.cn/zfxxgk/110002/gzjh33/2008-04/24/content_141988.shtml

2003年一季度,北京的经济增速高达12.7%,受非典影响最大的5月经济增速下降到4.8%。整个上半年增速9.6%,毛估第二季度只有6.*%,比第一季度腰斩,比全国的跌幅大得多。

香港也是03非典重灾区,作为服务业高度发达的全球金融和信息节点,经济受损也很严重,03年一季度经济增速+4.5%,二季度变为-0.5%

2003年一季度,北京社会消费品零售总额增速高达24.2%,上半年只有13.7%,毛估二季度基本没增长。5月最严重时,北京的旅馆客房出租率下降52.8%,交通总运量下降72.3%。2003年全年接待海外游客下降40.4%,接待国内游客下降24%。

2002年全年,北京民用航空和铁路旅客运输分别增长17.2%和8.8%,到2003年变为-2.5%和-14.8%。

从以上角度来看,塞冬认为:可以把03年的全国数据和北京数据相结合来看待本次疫情的影响——大概率会比03年更严重。

2020年的中国,不仅是工业和服务业高度依赖协作和流通,农业也同样如此。

以畜牧养殖业为例,2003年时,我国的禽蛋养殖规模化程度还很低,规模化养殖率只有30%,商品化率仅40%,大部分靠农村自备饲料散养。

而现在的禽蛋养殖的规模化和专业分工程度已经显著高于03年,而这对物资和人员流动,对资金链的要求也显著提升——种鸡运输、跨省饲料运输、跨省层级分销。当前疫情可能会对整个链条带来较大冲击,下面是“养鸡吧”里的相关讨论:

再说养猪:从1997年到2003年,我国猪肉价格保持了相当长时间的稳定。非典期间,由于生猪外运受阻,导致养殖场亏损,继而开启了从2003年夏季到2004年秋季,我国21世纪的第一个“猪周期”,猪价最大涨幅超过60%。因此,本次疫情可能会对猪肉价格走向正常的道路带来一定不利影响。

图片来源:http://www.zhujiage.com.cn/article/201701/707397.html

蔬菜方面,塞冬查看了新发地市场发布的大年初三蔬菜供需趋势,链接如下:http://www.xinfadi.com.cn/news/marketanalysis/view/1478782.shtml。其中讲述了疫情带来的这样一些变化:

-

部分地区疫情防控导致进村道路不好走,司机不愿意出车。

-

部分地区封路影响地头收购。

-

部分地区不许人群聚集,影响蔬菜地头加工能力。

-

湖北产地的几类蔬菜不能进京,供应偏紧。

在多种因素叠加下,新发地市场今年大年初三的蔬菜价格比去年大年初三上涨29.23%,比今年大年初一上涨11.08%。

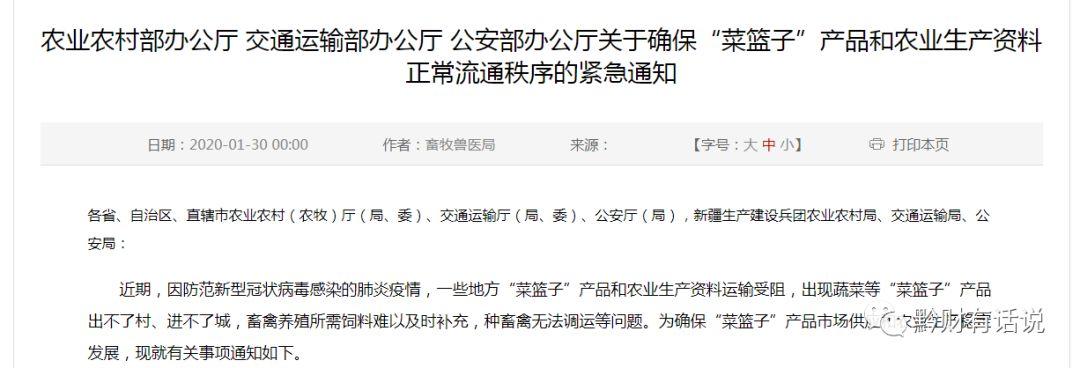

为此,今天三部委发布了确保农产品正常流通的紧急通知,如下图所示,来源:

http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/tfw/202001/t20200130_6336493.htm,希望能尽可能减少防疫带来的物资和人员流动不畅问题。

最后,2020年和2003年很不一样的是所处的周期不同。

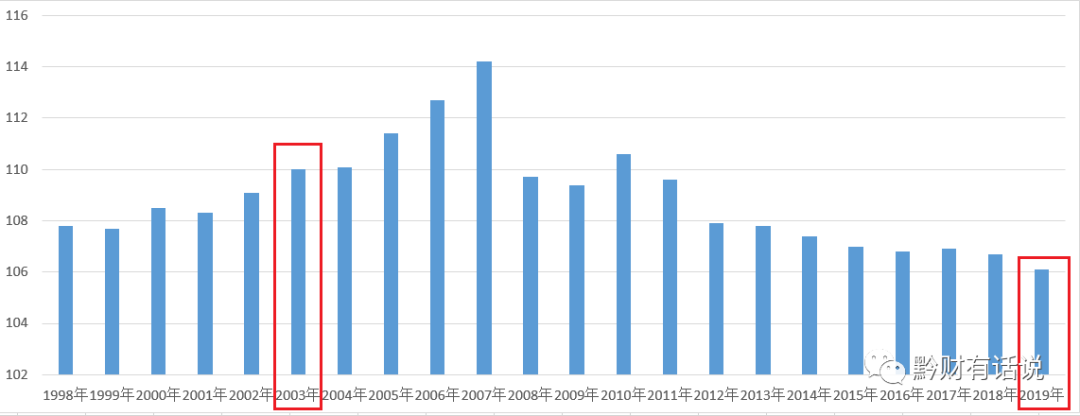

2003年的中国,正在走出1998年开始的经济低谷(98-02年还面临通缩压力),开启了新一轮双位数高增长周期。下图为1998-2019年的GDP增速:

2003年-2007年,连续5年GDP增速破10%,外贸增速20-30%。加入WTO、80后年轻人口高峰、城镇化高峰、重工业化高峰,多种有利因素相叠加。非典疫情结束后,经济指标迅速反弹。

而2020年的当下,正经历着经济从高速增长向中速增长的转变。65岁以上人口比重达到12.6%,出生率千分之10.5,少子化程度和90年代中早期的日本,以及15年前的韩国和台湾地区相当,而老龄化程度则已经达到韩国2015年水平。

财政收入方面,2019年1-11月名义增速仅3.8%,扣除通胀后基本横盘。财政支出方面:扶贫、环保、养老、医疗、债务付息等刚性需求集中涌现。2018年财政决算中,补贴城乡居民基本养老和医疗保险的增速分别达到19.5%和27.2%,债务付息增速18%。

(数据来源:财政部网站,http://yss.mof.gov.cn/2018czjs/index.htm)。

打个比方就是:

-

2003年的非典,对于我国经济而言,就像是年轻小伙发力起跑后又蹲下系了个鞋带。

-

2020年的新冠,则像是一个中年人,事业过了巅峰,家里上老下小事情很多,下楼梯的时候又把脚崴了。

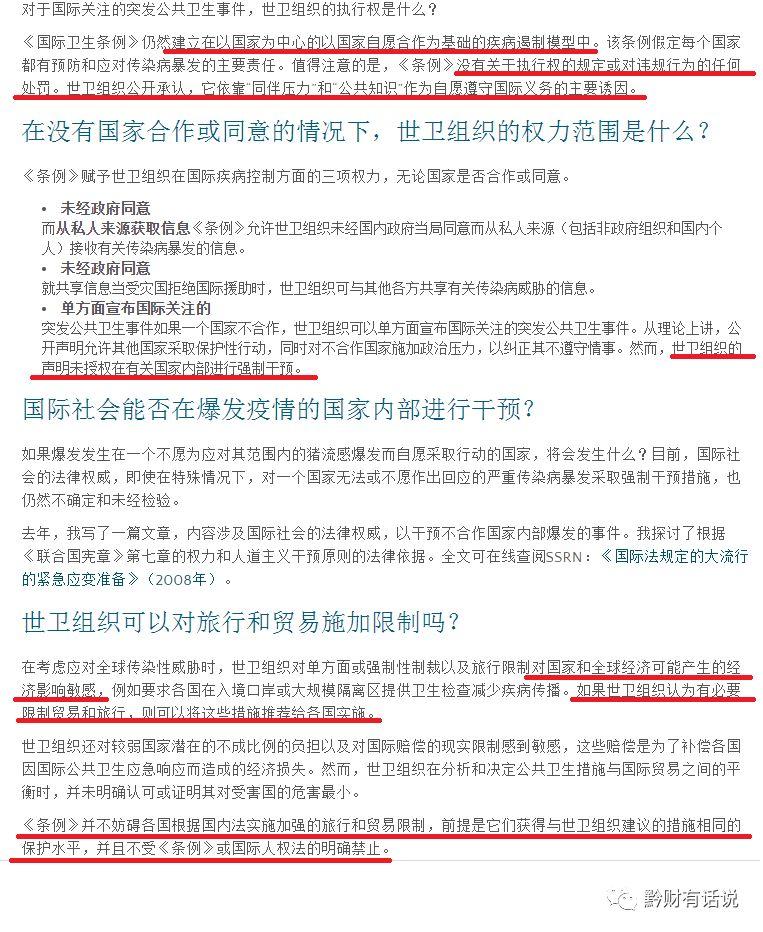

至于很多人关心的WHO可能宣布PHEIC(国际公共卫生紧急事件),其作用主要是让疫情相关国家及时通报情况,并对其他国家给予旅游和贸易上的建议,且并没有强制性。

PHEIC更多是短期对市场的冲击,而不会有太大实质性影响。2009年的H1N1病毒主要肆虐墨西哥和美国,2016年的寨卡病毒主要是巴西,这两次PHEIC的宣布都没有对国际贸易和旅游产生大的影响,2016年巴西还开完了奥运会。

这里推荐一篇2009年的文章,介绍了墨西哥、美国H1N1病毒被列为PHEIC的法律义务和后果,作者是美国计算机协会(ACM)的国际律师和全球政策总监。链接如下:

http://www.insidejustice.com/intl/2009/04/30/swine_flu_who_pheic/

引用其中关于强制性的一段内容(机器翻译,大致能看懂,详细见原文)。

大意是:

-

WHO只有建议权而没有强制力。

-

WHO会考虑对当事国和全球经济造成的影响,当有必要时才会推荐对旅行和贸易进行限制(09年H1N1时,WHO不建议采取旅行和贸易限制)。

-

不妨碍各国的国内法——PHEIC可能会给一些国家带来借口。

有宣布PHEIC权力的是WHO总干事,同样也是总干事为各国提供决策信息和建议。考虑到现在的WHO总干事几乎被全球“批判”亲中,个人认为只要国内控制得力,WHO不会主动给我们找麻烦。

最重要的还是我们自身疫情的发展趋势,这决定了对经济影响的广度和深度。

近日大红的华山医院张文宏教授认为疫情可能会有三种走势,并在未来两周内看到初步走向:

-

完全胜利:病人在2-4周内治疗结束,2-3个月内全国疫情得到控制。

-

焦灼:疫情得到部分控制,病人数温和、可控增长,抗疫过程长达半年到一年。

-

失败:类似2009年猪流感,蔓延到全世界。

可以说,即使是最乐观情况,对经济的影响也几乎会持续整个第一季度。现在能做的就是祈祷疫情朝好的方向发展,并进行科学决策,将影响降到最低。

小结一下:

-

当前的经济结构比03年进步很大,制造业全国/全球大协作、服务业和消费占比大增、农业也更加专业化分工化,对阻碍交流协作的灾害也更加敏感。

-

当前的经济形势和具有多重利好的03年很难比,一个是开启新周期前的阵痛,另一个是结束高增长、软着陆时的绊脚石。

-

最后,WHO的PHEIC不是致命影响,最主要的还是看我们自己的疫情控制情况,未来一两周很关键。

微博id:北京塞冬

公众号:黔财有话说

知乎id:塞冬

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/HMDX818RE2yGojY1b8bfsg