一个不成熟的想法。

这两天我们在中印边境牺牲的烈士上了新闻,

尤其是看完视频,我更觉得愤怒,印度人在越界的情况下,我方本着诚意只有几个人上去交涉,他们却居然凭着人多势众发动攻击,造成了我方人员伤亡,幸而我方增援部队及时赶到,给予对方痛击,迫使其留下大量伤亡人员逃窜。

从边境争端也可以看出,印度整个社会对于中国的态度,可是不像我们对待他们一般,中印之间的矛盾,现在还真的不是终点。

最近相继看到了两个关于铁路的新闻,又让我有了一些新的体会。

在中国人眼中,铁路似乎不是什么高科技,毕竟我国已经掌握了铁路基建和车组制造技术,按照那个为人熟知的定律,一项技术只要中国人掌握了,立刻就会变土了,就没有那么高端,没有那么高科技了,所以铁路技术在我们看来,也就没有那么高大上了。

但是其实,铁路技术,尤其是高速铁路技术在这个地球上,

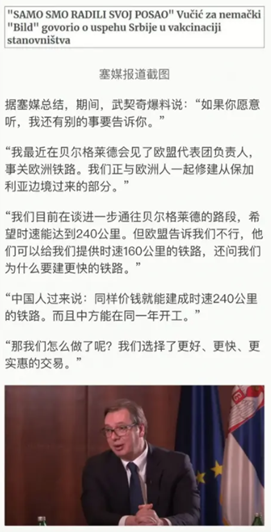

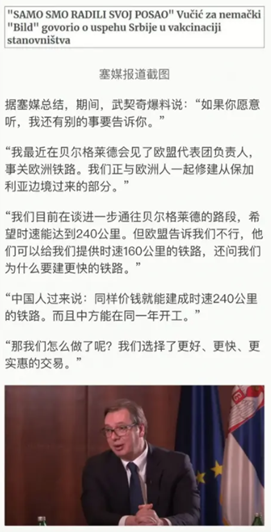

仍然是只有少数国家才能够掌握的。前几天看到的塞尔维亚总统武契奇接受德国《图片报》的专访,2月17日该报纸把专访刊登在了其网站上,塞尔维亚媒体对此进行了翻译报道。

在接受采访时武契奇说:

“我最近在贝尔格莱德会见了欧盟代表团负责人,事关欧洲铁路。我们正与欧洲人一起修建从保加利亚边境过来的部分。”

“我们目前在谈进一步通往贝尔格莱德的路段,希望时速能达到240公里。但欧盟告诉我们不行,他们可以给我们提供时速160公里的铁路,还问我们为什么要建更快的铁路。”

“中国人过来说:同样价钱就能建成时速240公里的铁路。而且中方能在同一年开工。”

“那我们怎么做了呢?我们选择了更好、更快、更实惠的交易。”

其实我这里最感兴趣的是,欧盟只愿意和塞尔维亚合作建时速160公里的铁路,难道塞尔维亚还没有掌握160公里铁路的全套技术么?

想了下还真的有可能,因为这涉及到基建,车组设计和制造,

要攻克车轮,轴承,变流器,牵引电机,信号系统,转向架,受电弓,变流器,铁路轨道钢铁,隧道,桥梁,调度控制,运营管理等一系列技术,小国家还真的不可能都掌握,必须要和先进国家合作。

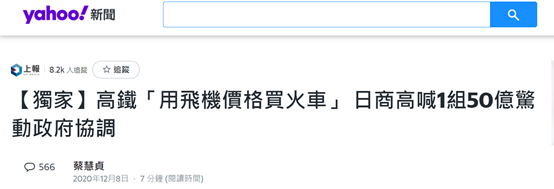

另一个新闻是台湾前不久比较热门的一个话题,就是台湾新购买高铁车组,因为使用的是新干线技术,所以只能向日本公司购买,结果被日本开出了1组(有12节)车厢50亿新台币的天价。下图是2020年12月台湾雅虎的报道。

台湾高铁公司在2019年开启高铁车组采购,面向欧洲,日本的国际大厂招标,准备采购12组新车,原计划2020年6月评选出最优厂家,但是却一直悬而未决。

根据雅虎的报道:

“政府知情人士指出,主要卡在高鐵列車的「行車控制、號誌系統」採用日方專利,其他歐洲大廠根本難以插足,高鐵公司只能和「日立、東芝聯盟」合作採購N700S列車,但日方卻開出比當年購車一組20億元高出2.5倍的每組列車50億新台幣天價,高鐵董事會成員形容是「用飛機的價格來買火車」,台日雙方已協調溝通了大半年,價格仍居高不下,如今台灣高鐵只能求助台日雙方政府出手幫忙了。”

也就是说,台湾本来是向欧洲,日本等国际大厂进行招标,结果最后发现关键的行车控制和信号系统是使用的日本专利,而新购买的列车的控制和系统必须要和现有的高铁系统配合,而日方又不肯出让专利,造成新车只能向日本厂商买。

目前台湾高铁使用的34组700T车体是由日本川崎重工专门为台湾制造的型号,车组的控制和信号系统来自日本东海道新干线,由于日本在关键系统的卡位,这让欧洲厂商难以投标,结果台湾高铁购车案在2020年2月第一次废标,到2020年6月改成独家邀标。

本来台湾高铁董事会还想让当年制造了700T的川崎重工继续制造新车,但是在日本企业团队的强大压力下,川崎重工拒绝接手,日方坚持以日立–东芝联盟为对口。

台湾高铁只能找日立–东芝联盟购买新型高铁车组,

结果被对方开出50亿新台币一组的天价。

当然了,日方也有自己的理由,

“高鐵公司新購列車價格會如此高昂,除了國際鋼材價格上漲外;還有是高鐵公司目前只向日方訂購8組列車,另4組我方(台湾)有選擇權,台灣方面買的列車數太少,但日方還是要籌組團隊單獨處理整個製程,包括廠房、材料、專業人員等,整個固定成本少不了,列車價格自然就高了。”

台湾高铁公司无奈只好找台湾当局进行协调,但是效果也不佳。

“政府知情人士透露,實際上,早自今年2月台灣高鐵新車採購案第一次廢標,高鐵公司高層就已向交通部反映採購案受制於日方的困境,交通部鐵道局官員和日本國土交通省鐵道局早已介入協調未果,11月下旬再由交通部長林佳龍直接找上主導此案的JR東海公司的名譽會長葛西敬之,寫信給他,希望能促成「台日合作」,目前(2020年12月)仍未獲得回應”

看到这里,我们肯定想知道中国大陆的复兴号多少钱一组?

根据《中国经营报》2020年11月的报道,

中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)近日启动2020年第二次高速动车组招标。11月23日,国铁集团旗下国铁物资有限公司公布了58组时速350公里复兴号动车组招标公告,总共978辆(车厢的单位是辆),本次招标总价约100亿元。

中国铁路高速动车组按编组列数分8辆编组、16辆编组和17辆编组三种车型,8辆编组称为标准列。据《中国经营报》记者了解,2018年动车组招标单价约为1.72亿元/标准列,高寒动车组单价略高于普通动车组。

当然了中国大陆的复兴号是8节车厢,台湾的700T是12节车厢,我查了下台湾的高铁长度也确实更长,但即使按照1.5倍的价格计算,算下来价格2.6亿人民币一组也够了,

但是日本给台湾的报价是50亿新台币/组,按照今天4.3的汇率算,那就是11.63亿人民币,是中国大陆的复兴号价格的4-5倍。

我国台湾地区可是具备很强的制造业的,但是不管是现在台湾岛内最受关注的新冠疫苗,还是高铁车组采购,台湾由于没有掌握相关技术,都面临采购困难,价格贵的问题。

如此一来我想到一个问题,基建技术其实我国手握的一张王牌啊。

我国的基建不仅是技术上不比西方公司差,而且成本还更为低廉,看塞尔维亚和台湾购买铁路相关技术时遇到的窘境就明白了。

我国西南方向的印度,从2020年4月开始就不断在边境挑衅,不仅造成了双方的官兵伤亡,而且还把中国的一堆APP给禁了,包括在印度非常火爆的Tik Tok,这给我国企业造成了严重的损失。印度国内的反华民族情绪一直很强烈,一定要和中国比个高低。

那么中国公司往印度卖普通的消费品可以,往印度销售基建相关的技术我觉得就要慎重了,毕竟全球有这个技术的主要还是欧洲,日本,北美等,他们在向发展中国家收高价方面,具有非常独特的心得。

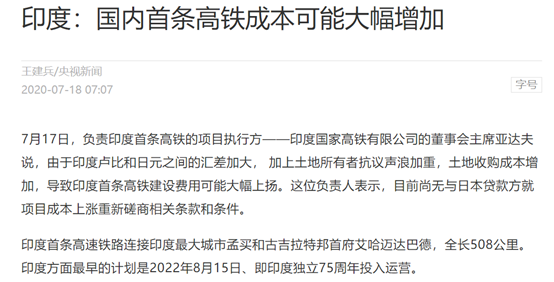

2015年12月12日,在日印首脑会谈上,印度和日本在孟买和阿佛德佛之间的高铁中采用日本的新干线方式达成一致。日本决定在资金方面和技术方面进行援助。。

2017年9月14日,在阿梅达佛举行了孟买和阿萨曼德佛之间的高铁开工仪式。

说实话,在2015年看到印度选择了日本高铁的新闻的时候,我至今仍然能回忆起当时听到这个新闻时的心情,竟然是….有点愉快,

因为这意味着我们的企业不需要再低价的去为印度搞基建了。

印度首条高速铁路连接印度最大城市孟买和古吉拉特邦首府艾哈迈达巴德,全长508公里。印度方面最早的计划是2022年8月15日、即印度独立75周年投入运营。

实际上之后这个时间点就更改到了2023年12月完工,而目前看这个计划可能再一次推迟。

即使完成开通了,日本人让印度人上了日本新干线技术的船,那就更好办了,毕竟台湾民意如此亲日,最后还是被日本人收了四五倍的价格,对于印度我觉得日本人也会很开心的收高价的。

就跟俄罗斯人向印度卖武器的时候一样。

不要为了我国似乎损失了高铁基建合同收入而觉得沮丧,印度一直把我国主要战略对手,我们赚一点钱,帮助印度把基建搞好了,以后印度就有能力在经济和边境问题上给我国造成更大的损失。

美国的基建能力并不强,全球的基建技术和巨头,主要还是在中国,欧洲,日本手里的更多,

比如高铁技术和城市轨道交通车辆,现在全球主要就是阿尔斯通,西门子,日立,三菱,中国中车等公司,美国没有高铁研发制造巨头,而地铁车辆基本都是从欧洲,日本和中国买。

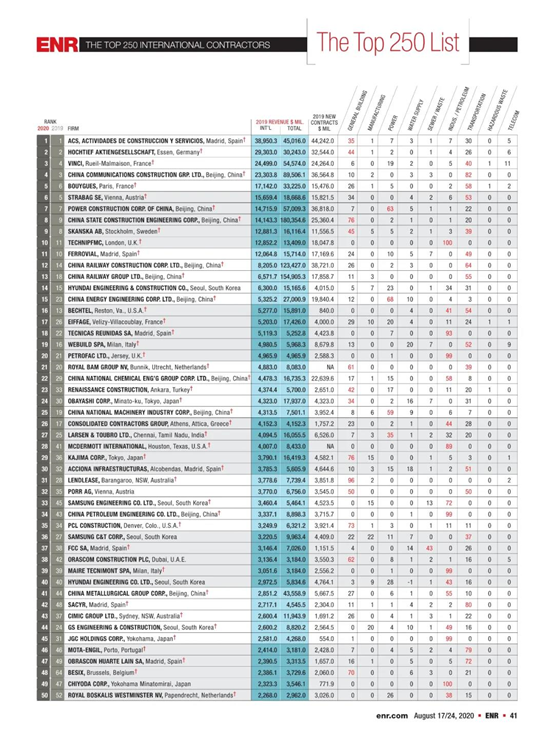

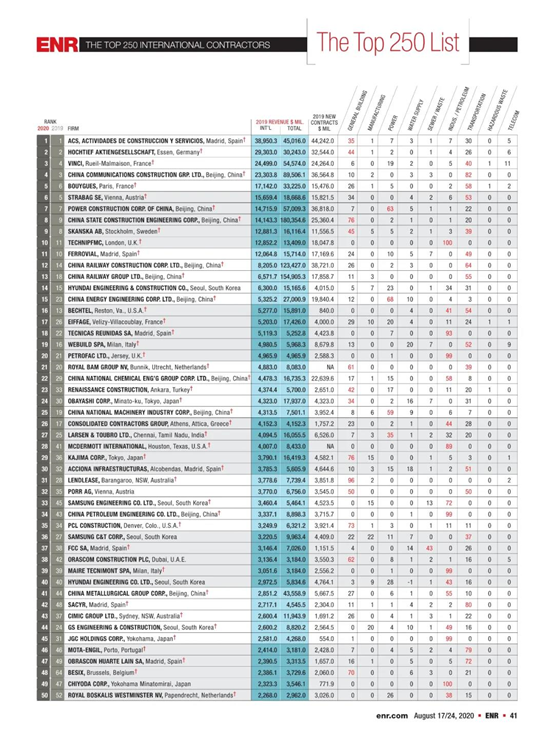

下图是美国的《工程新闻纪录(ENR)》发布的2020年度“全球最大250家国际承包商”榜单发布。发现全球前十名的基建承包商公司来自西班牙,德国,法国,中国,奥地利,瑞士,英国。全部是中国和欧洲的公司。

全球前三十名只有两家美国公司,

最高的是Bechtel,排名全球第16位,另外一家排在全球第28位。

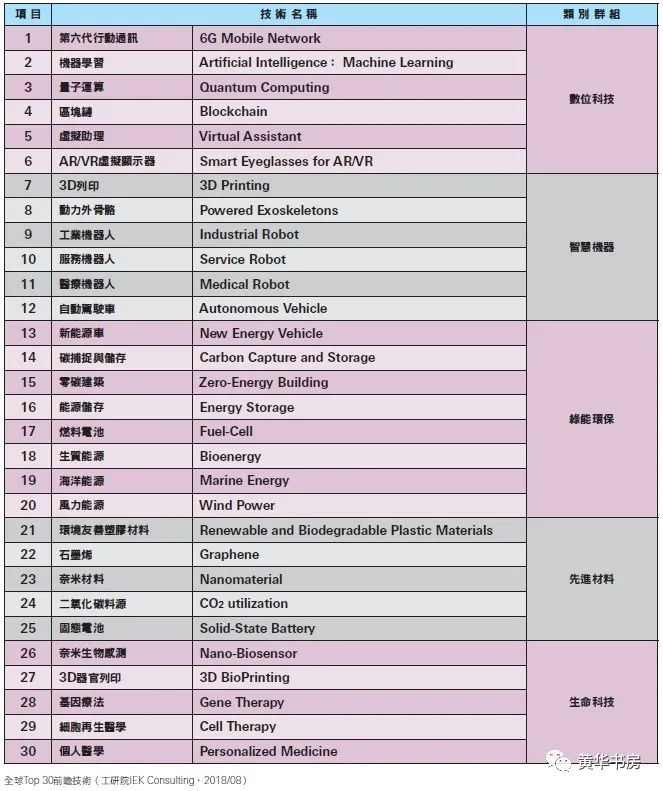

也就是即使中国不在印度搞基建,对于外资来说其实受益者更多是欧洲和日本公司,印度高铁选择日本就是个典型。另外基建是成熟技术,并不属于新兴前沿技术,因此即使欧洲和日本获取了利益,也并不影响我国在半导体,新能源汽车,医疗器械制药,航空航天等新兴高科技领域的发展。

在这里我贴两个新闻,

一个新闻是2017年4月,国际在线中国国际广播电台记者的报道,

中国山东电力建设第三工程公司在印度5个邦先后以EPC方式承建了6座大型电站,装机容量超过10770兆瓦,占印度整个火电市场份额5.7%,成为了印度最大的外国电站EPC总承包商。

进入印度市场十二年,电建三公司在印度的六个项目都获得了数不清的奖项。

公司在印度承建的第一座电站是贾苏古达电站,该电站2011、2012年连续获得印度电力部颁发的“国家节能奖”。

第二座电站是印度贾苏古达电站,2009年获得印度国家安全最高奖。

第三座电站是印度玛鲁喇电站,该电站机组是印度第一台能够满负荷运行的褐煤发电机组,也是印度第一台成功连续试运行一个月以上的循环流化床机组。

第四座电站是印度蒙德拉电站,荣获2012年度印度国家“节能奖”及印度权威设计机构颁发的2013年优秀设计奖等,

第五座电站是印度嘉佳电站,获得印度基础设施建设领域最高奖2012年度“杰出基础设施奖”、2013年荣获建筑工程鲁班奖(境外工程)和中国电力优质工程奖、全国优秀焊接工程奖等。

而最新的这座古德洛尔燃煤电站也让人感到惊喜。“工程的质量非常好,他们的工作效率也非常高,通常来说,在设计完成后我们会进行一项特定的试验,即锅炉水压试验。我已经在这一行工作了32年,在这里是我第一次看到锅炉水压试验一次性通过。”谈到工程质量,古德洛尔项目电厂的一位印方业主负责人连连竖起了大拇指。他介绍说,以前他参与过许多次新电厂锅炉点火,电厂启动或多或少都有些小问题,像古德罗尔电站从点火到启动一次性通过的还没见过。

我们给印度提供了高质量的发电厂,对我们真的是好事吗?

另一个新闻是2020年6月《印度时报》的报道,为避免中国企业参与,印度哈里亚纳邦发电有限公司(HPGCL)取消了两家中国公司参与的两个火电厂环保工程竞标程序。

这两家中国公司为清新环境和上海电气,它们分别在两个招标项目中投出最低报价,具有很大的竞争优势,很有可能拿下订单。

2015年12月,印度环境、森林和气候变化部发布新的火力发电厂环境规范,要求该国火电企业安装污染控制设备。

此后,HPGCL邀请多家企业竞标Yamunanagar和Hisar两个火力发电厂的烟气脱硫系统工程项目,项目总金额为60亿卢比(约合人民币5.61亿元)。

据《印度时报》称,

Yununanaar火电厂项目共收到五份投标书,其中三份来自中国公司,其中包括清新环境。Hisar发电厂项目收到三份投标书,其中两份来自中国公司,其中包括上海电气。

这两个火电厂环保工程招标几乎已经完成,已转交给采购委员会。

《印度时报》报道称,采购委员会提议寻找更多公司,以替代中国企业中标。哈里亚纳邦州政府一位高官表示,将更换新的投标条件,只有在印度注册的本土公司才有资格参与新投标。

而根据清新环境的回应,清新环境董秘办人士对界面新闻称,经内部核实,媒体报道中涉及公司的Yununanaar火电厂烟气脱硫项目,为公司拟投标的项目,并未中标及签约。该项目招标取消,对公司未造成实际损失。

我举这个例子,倒不是说脱硫装置不能卖,我很支持往印度卖消费品,以及不增强印度基建水平的工业品,消费品可以提高印度人民的生活水平,但是却不增强其国家基础能力,就跟我们当年中国家庭省吃俭用花巨资买日本彩电一样,家庭生活水平提高了,但是对于国家技术进步却没啥用。

这个脱硫装置只是环保装置,并不是增强发电能力用的,我感觉还好?

主要是这个例子中中国公司报出最低价格,其实是我们在获取印度市场时候的常态,实话实说,印度人的讲价水平,可是很高超的。

那么推而广之,不能以最低价参与印度的电力,交通基础设施的建设,这对中国来说是坏事吗?我真不这样认为。

我总觉得,帮助印度把电力,交通等基础设施建好了,会让印度获得更大的发展潜力,对巴基斯坦更大的战略优势,对我国挑衅的能力也继续提升,会让我们在其他地方可能付出更高的成本。

我倒不是说我们就完全不要参与印度的基建,

像欧盟就搞的很细致,对塞尔维亚,160公里时速的我就卖给你,想要240公里时速的铁路就不行,把自己的技术优势带来的利益最大化。

发达国家的这种做法,不仅是让自己的技术销售形成梯度效应,最大化自己的经济利益,就跟当年苹果利用自己的品牌和技术优势,就是不出大屏,新技术慢慢挤牙膏获取市场销售额一样,

而且这样做还同时是引导发展中国家把巨额的建设资金,投入到过时的老旧技术里面,降低发展中国家的基建建设水平上限和追赶速度,可以起到一石二鸟的作用。一想到这里,我又不禁开始感叹了,怪不得过去的100年,西方世界以外能够迈入发达国家的新成员寥寥无几,发达国家在如何攫取国家利益方面,实在是太会玩了。

我们是不是也该学下发达国家的做事方式,对印度,我们是不是应该搞一份清单,哪些能卖,哪些不能卖,哪些能参与,哪些不能参与?

帮助发展中国家搞基建的真诚,更多的给非洲,拉美,东南亚,中东,巴基斯坦的穷兄弟,

毕竟和平与发展,是我们的愿望,但是某些国家,可是不一定这样认为啊。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Se9ROUn1mwDHGx08Bi7rHw