橘子:想让孩子的“高年级与中学数理化学习”开个好头,除了补习班,你或许更需要这份片单。

今天给大家推荐的纪录片,指向性很强,覆盖四个学科领域:数学、物理、化学、生物。每个领域有两部,共八部,B站都能免费看。

家里有8、9岁以上的孩子,请一定收藏。(部分片单由花友@爱上旧时光 提供,感谢花友推荐~)

本次科普纪录片甄选的标准有三个:

1、系统性——能为孩子讲清楚一门学科的来龙去脉

比如《托起人类文明的数学》,不光有好玩易懂的小剧场,也有贯穿学科的大叙事。见微知著,用一种“进行时”的方式,让孩子平稳地降落在数学发展的历史坐标中,知道数学为何而生、往哪里去,为学习高阶数学打下认知基础。

2、启蒙性——能把教科书中抽象的科学讲得“亲切易懂且可人”

看看以下两个片名就知道了:化学 《门捷列夫很忙》,物理《我的牛顿教练》 … 让历史上的学界大佬化身为亲切的向导,在和孩子讲故事的过程中,把物理化学中最重要、最基础的概念,通过无比生动和具体鲜活的方式,带进孩子的眼睛和脑海当中。

3、趣味性——制作精良,科普片也可以是激动人心的“科幻大片”

同样讲的是“细胞的故事”,我们今天将推荐,被不少人认为“比《工作细胞》还要好看一万倍”的飞跃之作《人体奥妙之细胞的暗战》。片名中“暗战”两个字,就表现了影片的风格和野心。原来微观世界中的细胞之战,也可以具有类似《星际穿越》《星球大战》一般科幻大片的荡气回肠。

学校里的科学教育,往往太抽象。我们都知道单靠做题“通关”,靠课本建立学科体系的方式,既枯燥又具有局限性。所以,请为孩子保留这个片单,无论什么时候打开,都将大有裨益。

数学

No.1

Math and the Rise of Civilization《托起人类文明的数学》

画风媲美BBC大作,带孩子在“旅行”中学数学

观看网址(哔哩哔哩搜索片名即可):https://www.bilibili.com/video/BV1LV411S75T?from=search&seid=13352864466303488120

花友评价:剪辑和策划也太棒了!穿插的小动画也使得整部片子更有趣味性!!

《托起人类文明的数学》是韩国最权威的教育电视台之一EBS出品的5集系列记录片。说起EBS,叫它“数学纪录片专业户”也不为过了。为了培养孩子对数学的兴趣,它出过好几部专门讲数学的“大片级”纪录片,《托起人类文明的数学》就是其中的经典之一。

这部片子讲了啥呢?用一句话来概括,就是带孩子们了解数学的历史,以及领会数学在工作生活的方方面面给我们带来的巨大作用。

激发孩子对数学的兴趣,最好的方式自然就是从“源头”说起。整个纪录片带孩子进行了一次充满趣味的“穿越”旅行:跟着片子里“历史的导游”,从古埃及、古希腊,来到中世纪的欧洲,再回到现代世界,探索数学发展的历史。

比如纪录片开头,“导游”带孩子从尼罗河出发,探索“数字的起源”,在解释数学和早期几何学的发展时,顺便也和孩子一起游览了埃及金字塔和冲积平原。

不管是再现数学发展的历史,还是自然地理风光,这部片子的画风和剪辑都都是一流的,孩子学知识的同时,也在享受一场“视觉盛宴”。看到有花友不禁感慨“仿佛在看BBC大片”。

导演还非常用心地为小朋友进行“历史重现”,比如修建金字塔时的壮观景象,也被演员们完美演绎出来了。

还有严肃中透露着喜感的“埃及法老”和他的侍从。

为方便孩子理解数学相关知识,纪录片也用了大量的动画。比如解释古人的计数和分类方式,是这样呈现的:

墙壁上的图案比较抽象?没关系,有真人小朋友拿着实物讲解:

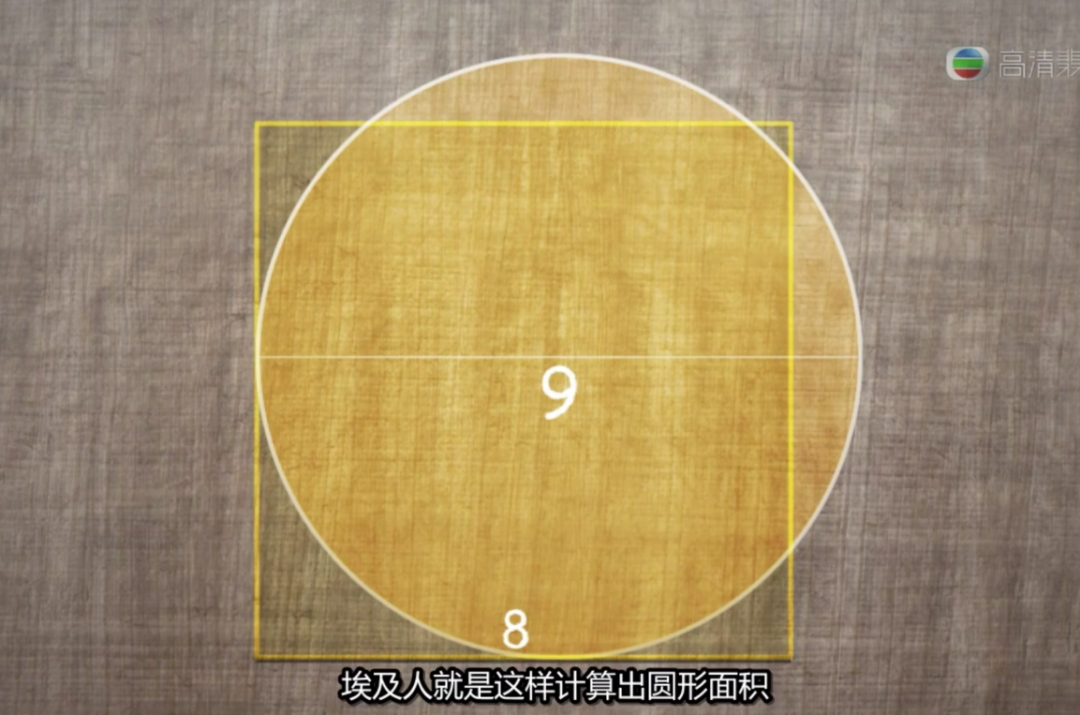

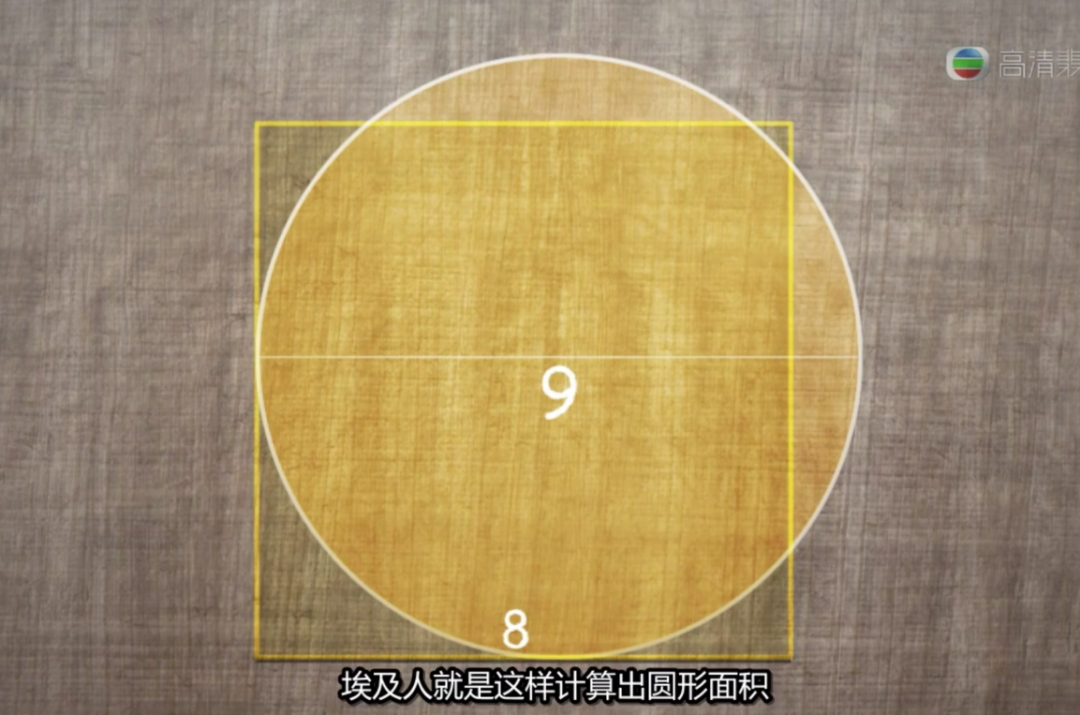

还有实物和动画相结合,不怕孩子看不懂!比如讲解古埃及人用石头求得圆的面积,先用实物图让小朋友产生熟悉感:

再抽象成为平面动画,配上文字讲解,一清二楚,对孩子的认知非常友好!

这部用心的片子一出,大奖自然拿到“手软”,比如韩国最权威的影视大奖:第48届百想艺术大赏(Baeksang Arts Awards)的最佳教育作品奖;韩国数学学会也为它颁发“特别成就奖”。

看有花友评价,他们和娃不仅把它当数学纪录片看,顺便也当历史、地理科普学习了。人类文明都是相通的,带娃看看这部“数学的历史”,不仅在趣味的科普中学到了数学知识,最重要的是,还能收获对数学和人类文明的“敬畏感”和“探索欲”!

No.2

Nature’s Mathematics《自然界的数学》

自然和数学的奇妙碰撞,让孩子惊叹“原来是这样!”

观看网址(哔哩哔哩搜索片名即可):https://www.bilibili.com/video/BV17f4y1p7UX?from=search&seid=2437555834761836475

第二部关于数学的纪录片,是一部把数学之美和自然之美完美结合的片子,带娃领略大自然中奇妙的数学。这部纪录片总共上下两集,每集只有十几分钟,小朋友一次看一集毫无压力。

首先来看看画风,整部片子都是关于绮丽的大自然,给娃“美”的视觉享受。

作为一部数学纪录片,除了“美”,它还有两大优势:一是贴近小朋友认知和生活,二是揭示的奇妙知识,非常有吸引力。

比如,用模拟动画告诉孩子,生活中常见的雪花,蕴含着什么数学知识。

进一步拓展,雪花形状的形成,和“蝴蝶效应”又有什么关系?

再比如,向日葵籽的排列分布,又蕴含着什么自然规律…

有花友说,很多知识自己看了都会觉得“震惊”,娃学到这些奇妙小知识后,又拿去给同学科普了!

这部记录片的讲解方式是实景、实物、真人、动画的完美融合。看过美丽的大自然后,权威专家会紧接着来讲解数学原理,把小朋友的注意力拉回到数学知识本身。

真人讲解之外,动画图解自然也是少不了的,比如将大自然中的“蜂巢”进行动画处理,来讲解“为什么蜂巢是六边形”,更加符合小朋友的认知!

物理

NO.1

《我的牛顿教练》

牛顿化身体育“教练”,揭秘“运动中的十万个为什么”

观看网址(哔哩哔哩搜索片名即可):

https://www.bilibili.com/video/BV1W7411B7sE?from=search&seid=9733794627138354151

花友评价:很赞的科普纪录片,我家11岁娃天天追着看!

说到物理,一定绕不开的就是物理学家牛顿。在这部《我的牛顿教练》里,牛顿摇身一变,成了“体育教练”,专门为孩子讲解各种运动里的物理知识。

牛顿不仅化身教练,还是一位“全能”教练。在五集纪录片里,他给孩子讲解了跑步、足球、羽毛球、标枪、游泳、花样滑冰等等几十种不同的运动里蕴藏的物理小知识。

为什么说很值得一看呢?首先,这部央视出品的纪录片口碑非常不错,是国产纪录片的佳作,被好多花友们称为“宝藏纪录片”。也有网友说:“开始还以为是译制国外的,当出现中国大学教授和中学老师时才明白是国产纪录片。”

片中很多国内权威的教授专家,或者一线的物理老师,专门给孩子讲解某项运动涉及到物理知识。

另外,这部片子不管是画风还是讲解,甚至是bgm,都透露着一股“诙谐有趣”的风格,尤其对于没接触过或者刚刚接触物理的小朋友来说,能够给他们留下“物理其实很有趣”的最初印象。

有的片段画风很像动画片,孩子在看动画的同时就把物理知识学了。

最重要的一点是它的知识讲解非常浅显易懂,没有晦涩的表达,配上动画、图解、专家解读、真实场景演示,很符合孩子的学习思维和认知。

同一个运动,真人运动和3D建模穿插讲解,让孩子代入感更强。

举个例子,“为什么滑冰速度很快”这个小问题,是这样呈现出来的:

首先是真实场景引入,孩子会对这个问题迅速产生兴趣和熟悉感。

然后,进行动画模拟,这样可以呈现得更清楚直观,帮助孩子理解。

紧接着,就是教授、老师们给小朋友进行详细讲解和拓展,带着孩子一步一步把把问题成功解决。

这部片子不仅可以给孩子看,也推荐给对物理感兴趣的大人们看看。有不少爸爸妈妈陪娃看纪录片时候,都在感慨为啥自己小时候没遇到这样的纪录片:“学生总是一代比一代幸福,教学科普片都已经可以那么好看了!”

还有豆瓣的网友表示:“让我一个一直都不喜欢学物理的人第一次觉得物理真有趣!”

NO.2

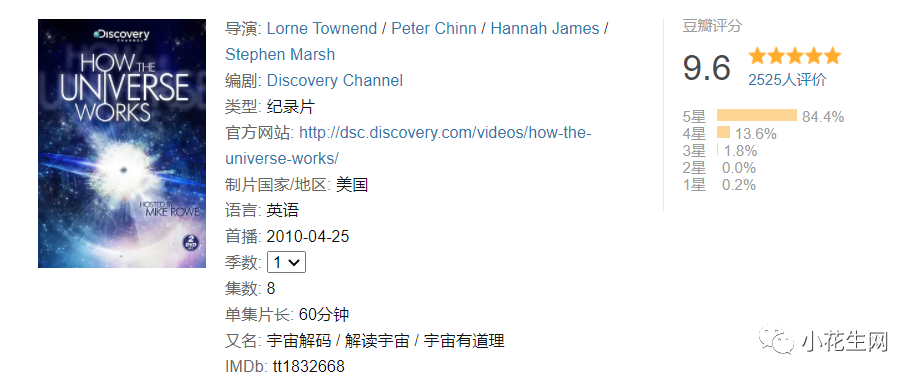

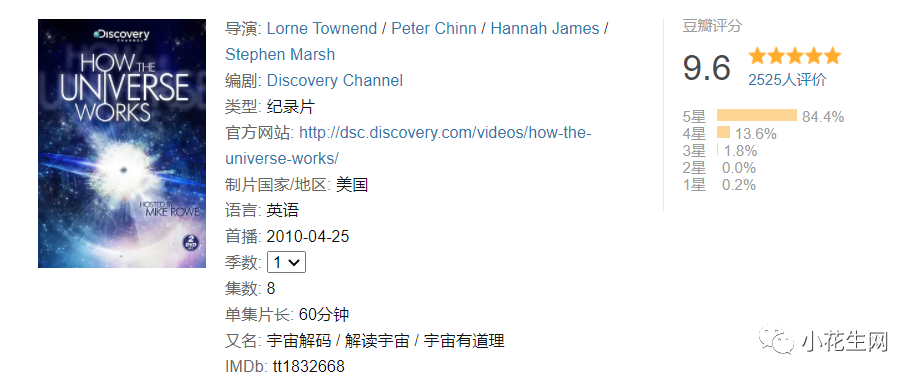

How the Universe Works《宇宙有道理》

美国探索频道高分物理纪录片,众多“小天文迷”的入坑之作

观看网址(哔哩哔哩搜索片名即可):

https://www.bilibili.com/bangumi/play/ss34293/?from=search&seid=9556193008354485016

接下来这部物理纪录片《宇宙有道理》(How the Universe Works),也很有来头。它是大名鼎鼎的美国探索频道(Discovery Channel)出品的一系列探索宇宙奥秘、天文知识的纪录片。

因为每季出来后都大受欢迎,现在这个系列已经出到第八季了!而且每一季的豆瓣评分相当高,都在9.5分左右。

这部纪录片用浅显易懂的语言为孩子介绍了宇宙中的各种星体、黑洞、星系,还有一些其他的天体。比如第一季就用8集分别介绍了:恒星、黑洞、大爆炸、星系、太阳系、行星、卫星、超新星。

作为一部探索“宇宙”的纪录片,不少网友大赞这部纪录片的画面“美得很震撼”,这样的震撼景观也足够吸引孩子。不管是实际拍摄还是特效制作,每一季都保持着高水平。

比如,恒星诞生的震撼场景:

带孩子进入“黑洞”的内部探索:

遇到需要详细解释的知识,动画模拟也总是及时出现,帮助孩子理解地更透彻。比如,用动画模拟太阳最终是如何演变一颗“大钻石”的:

动画不够,甚至还有实际装备“上阵”,比如,这部片子还拍摄了人工演示“核聚变反应”的过程:

每一集都会有不同的专家,来为孩子解读天文现象:

这部片子也是众多“小天文迷”的入坑之作,看了这部片子后彻底迷上了天文物理。一位豆瓣网友的评价很贴切了:特效华丽,通俗易懂,发音标准,科学家还会卖萌!

除了带娃直接看,有花友也把看纪录片跟“阅读”完美结合了:先带孩子读相关科普读物,然后再看这部片子,娃果然看得津津有味…

爱好天文或者想要了解物理知识的娃,这部片子一定不能错过!

化学

NO.1

《门捷列夫很忙》

摆脱死记硬背,这里化学元素都有自己的个性

观看网址(哔哩哔哩搜索片名即可):

https://www.bilibili.com/bangumi/play/ep377412

花友评价:诙谐幽默的语调来调侃枯燥的化学知识,孩子非常喜欢看!

氢氦锂铍硼,碳氮氧氟氖……你们还能背出后面的元素吗?

说起现代化学,大多数人的脑海中浮现出的第一个画面就是元素周期表。还记得当年死记硬背的这些拗口符号的恐惧吗?!在弄清楚元素之间的规律之前,它们真的看上去就像是一堆被打乱了顺序的文言文卡牌。

我可不是在乱打比方,事实上“文言文卡牌”这个说法可是有据可依的,答案就藏在由央视重磅打造的化学科普剧《门捷列夫很忙》中。

这个剧集前袭上文提到的《我的牛顿教练》,同样属于“国家队”出品,2020年由中央广播电视台纪录频道和中国化学会联手打造。

片中也不乏自清华、北大的教授和研究员出镜,对具体概念进行讲解。权威性和专业性可见一斑!花友们可放心投喂给家里的小朋友。

理科类的科教片,最大的难点就是在抽象的世界里发掘故事性,让概念变得生动。毕竟,可看性是考量一个科教片是否优秀的最重要指标之一,孩子提不起兴趣看下去,再丰富的知识也难以吸收。

因此,影片安排了一位特别的向导——门捷列夫。这位现代化学之父,将引领小朋友们玩转整个元素之旅。

从截取的图片中也不难看出,片中所提及的化学家,都一改教科书上冰冷死板的形象,变得十分鲜活。画风上采用了拼贴的卡通形象,而在具体人物介绍上也下足了功夫。

比如,门捷列夫,他的身份可不只是“区区”化学家而已。

他好冒险,善实战。他的科学研究不仅仅局限在实验室里,而是上天入地,无所不能!“上”能独自乘坐探空气球深入3000m的高空,收集气象数据;“下”能深入北极腹地,在海里留下自己的姓名(北冰洋一条海沟就因他而命名)。

不仅如此,他那双秉执过各类实验器具的手,还在时尚界占有一席之地,他制作箱包的工艺亦是一绝。

而门捷列夫发现元素周期律的过程,也非常戏剧性地与他最大的爱好联系在了一起——玩牌。

门捷列夫非常喜爱打扑克,但除了玩牌,他还自制扑克牌。他用当时已经发现的63种元素,自制了一幅元素扑克牌,没事就摆着玩。就在这样不断地将元素牌排列组合的过程中,他发现了元素周期律,从此开启了现代化学的序幕!

好吧,不得不承认,天才的成功路径真是令凡人难以想象。

片中,还涉及许多在化学史上完成跨越的科学家,但他们都不再是遥不可及偶像,而是站在观众面前,变成了有血有肉、有趣而丰富的个人。不仅如此,连化学元素们也不再是一个个生涩概念的堆砌,而是有了表情,有了性格。

比如,影片中为了区别活跃的和稳定的元素,将他们分别比作暴君和贵族。

位于元素周期表最左侧的,普遍都是暴脾气,非常不稳定,常常是遇水就炸。

铯元素,堪称暴脾气一号,脾气火爆到在正常气压下,能炸毁玻璃试验器皿。

但有的些元素呢,可就是慢性子了,无论放在怎样恶劣的环境里都不为所动。大多数贵金属就是如此。比如金的稳定性简直足让它笑对沧海桑田,保持容颜不改。

这种拟人化的手法,让小朋友能更容易的辨析各类元素的特性和区别。

而影片最难能可贵的一点,在于开放性的叙述方式。它不断在强化一个概念——化学,既存在于实验室里,又存在于生活当中。

比如影片讲到钠元素时,既会展示实验室中钠的性质实验,

又会来到每个家庭都有的厨房中,发现钠元素所带来的美味密码。

影片尝试从抽象到具象,从实验到生活,打通小朋友化学认知的任督二脉。让化学从一门学科,变成一把通向更广博也是更微观世界的钥匙。

NO.2

国内顶尖团队制作,国际广受好评的“最酷”化学纪录片

观看网址(哔哩哔哩搜索片名即可):

https://www.bilibili.com/video/BV1KE411872v?from=search&seid=330890292318994443

如果说《门捷列夫很忙》讲的是化学的“趣味”,那么接下来这部《美丽化学》就尽情展现了化学的“美”。

《美丽化学》是一个系列短片,最初是中国科学技术大学和清华大学出版社合作项目的原创作品,也是由于这个短片,这个项目一上线就“火”了。

“美丽化学”的英文网站在短短两周就获得了包括美国《时代周刊》在内的国内和国际媒体的高度评价。就连2013年诺贝尔奖和平奖得主“禁止化学武器组织”也特别提出,希望能在他们的最新纪录片中使用这些视频。

所以《美丽化学》究竟有多“美”呢?我随手截了几张图。来看看几个微观慢放的镜头下的化学反应过程。

每个化学反应在放大不同倍数后,呈现的姿态也是多种多样的。只能说,图片表现不出动态美的十分之一,感兴趣的花友可以直接点进链接带娃看看!虽然有24集,但每集都是一两分钟的短视频。

这部片子最大的特色也在于,不用大段的文字讲解,只需要令人震撼的画面,就可以带孩子用眼睛“体验感受”化学的大千世界,特别适合培养孩子的化学兴趣!

《手术两百年》在豆瓣上评分高达9.3,超过1万人参与评价,这在国产纪录片,特别是专业性如此之强的行业历史类纪录片中堪称顶流。

观看网址(哔哩哔哩搜索片名即可):

https://www.bilibili.com/bangumi/play/ss28504/?from=search&seid=8926232958513724939

花友评价:无论从题材的选择、拍摄手法、艺术指导和后期制作都好的没话说,绝对的良心之作,必须强推!

为什么本片的评分如此之高?因为它够专业够详实够硬核。

《手术两百年》的剧组历时3年,前往英国、美国、德国、法国、意大利、匈牙利、土耳其、印度等国家,探访了超过70家重要的医学博物馆、医院和医疗研究机构,采访了50多位国际顶级专家。

因此影片堪称博古通今,不光梳理了历史的脉络,也有对于现实的关照,让观众可以直观地感受医学发展,看到外科手术发展的前世今生。而这对于小朋友系统的建立对医学认知,是极其有益的。

至少我相信,看完此片,小朋友们对于医院和医生应该就不那么恐惧了,对于一些常见的疾病也有了基础的认识。

《手术两百年》被官方称作是中国第一部全景展现人类与疾病抗争的科学纪录片,而它的质量也的确配得上这一美誉。

与其他剧集下面围绕内容的评论不同,《手术两百年》下面的评论几乎都是“课堂笔记”性质的。

不仅有课代表归纳重点,梳理每集文案,甚至还有学霸总结出的思维导图。

建议家长们在带小朋友观看时,提前做好功课。毕竟现成的教案就在那里!赶快用起来!

作为一部国产纪录片,《手术两百年》具有难得的国际视野。

在这里,既可以拜访美国最著名的医学院——约翰·霍普金斯大学医学院的顶尖医生和科学家,又能在法国国家博物馆中目睹第一把止血钳的风采。

而影片的叙述方式也具有医学研究本身的严谨与理性,通常是具体的实例与理论发现相互呼应。

比如,影片通过一次心脏接力,让我们来到一个少年的心脏移植手术现场,告诉我们如果手术成功少年的生命将延长超过十年。

而后,便开始从探索这一切得以发生的基石——三点吻合法。然而这一方法的灵感竟然来源于女工刺绣。

这种以课题为导向的方式,其实本身就是一种帮助小朋友初步建立研究型思维的练习。而深入浅出的讲解方式和丰富的影像素材,也能够给小朋友提供了更多“课后”自己探索的话题。

除了对于医学技术发展的展示,影片中还介绍医疗观念的进步。比如:最好的治疗来自疾病发生之前。也就是中医所说的“上医治未病”,通俗来说也就是防患于未然。

其实近两年,各类商业体检项目的兴起和一度火的不行的基因测试,就是在这种观念慢慢普及的过程中产生的。

这些先进的观念,若能通过纪录片的形式,进入孩子们的小脑袋里,其实也有利于他们关注自己的身体,让健康变成一个他们真正可以触及和思考的概念。

NO.2

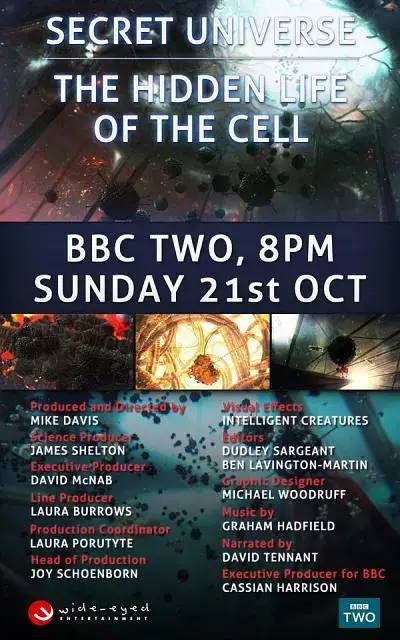

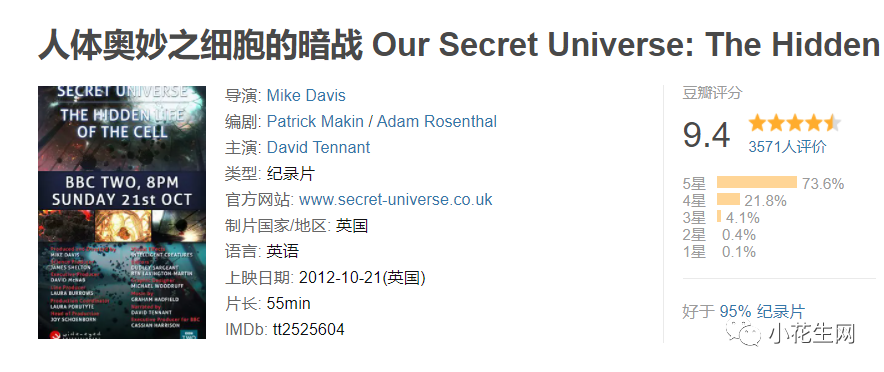

《人体奥妙之细胞的暗战》

豆瓣超高分的BBC佳作,把体内细胞战拍成“精彩大片”

观看网址(哔哩哔哩搜索片名即可):

https://www.bilibili.com/video/BV1fz4y1Q7Gj?from=search&seid=9815742866467059957

前段时间我们给大家安利过一部动漫,叫《工作细胞》,这部《人体奥妙之细胞的暗战》讲的同样是“细胞的故事”,而且不少豆瓣网友都表示这部“比《工作细胞》好看一万倍”。

我看完之后,一时没反应过来,这竟然是科普纪录片而不是大电影?借用一位观众的话,简直说出了我的心声:“用动画,音乐和科学家的解说活生生把细胞战争拍成了星球大战或者星际迷航既视感。”

片子用精彩的微观视角介绍了我们体内的细胞是怎样各司其职的,以及还原了病毒入侵时体内细胞的“作战”过程。

这部片子精彩的地方在于,除了采访专家的镜头,其余画面全部是特效做出来的,画面还原了各个细胞的特征,非常逼真。细胞知识在生动的画面下也讲解得非常清楚。

比如上图是我们身体的“搬运工”马达蛋白在显微镜下的样子,它们的职责是利用细胞骨架为公路,将养料、化学物及生命必需物运送到需要的地方。

而在纪录片里,它们变身“小蚂蚁”一般的可爱搬运工,兢兢业业运送着它们身体大几十倍的养料。这个动图在片子刚出时也“火”了一把。

而我们体内免疫系统的守护者——白细胞,还原度也是相当高了。

当病毒入侵时,我们身体的细胞膜就是一道天然的屏障:

不仅特效画面非常“赏心悦目”,剧情和bgm也环环相扣,完全是按照“大片”来制作的,是吸引小朋友的“神器”!怪不得有花友说自己是怀着“带娃看电影”的心态来欣赏这部30分钟的片子。

好,今天的安利到这里就结束啦!有心动的片子就赶快带娃看起来吧!

相关阅读:

-

豆瓣9分, B站超3亿播放: 这部网红“人体原理科普动漫”, 太适合给娃生物启蒙…

-

同步“马斯克”:用这10部纪录片,帮孩子补上火星和太空的基本认知课

-

覆盖13学科, 精选100部高分纪录片, 给娃来场全面的“通识教育”吧!