历史的一粒灰,落到我们头上,可能就是一座山,也可能是一片广阔的草原。

这是一个颇为特殊的年份。这是中国共产党建党100周年,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,是我国“十四五”规划的开局年,是国家提出“双碳”目标的起始年,是伟大中国脱贫攻坚取得全面胜利的一年。也就在这一年,低碳经济与数字经济开始成为全球无可阻挡的大趋势。

诸多时代际遇在此交汇,中国乃至全球光伏终于解除了其发展最大的风险,那就是“共识”——大众的共识,国家的共识,全球的共识,对未来大力发展光伏必要性的共识。“双碳”目标下,共识达成,未来的发展趋势可谓气吞万里如虎。光伏也似乎迎来了最好的发展时代。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!

我想到李俊峰老师不久前的一个采访,他说企业一定要慢下来, 靠厮杀成不了赢家。他甚至警告,现在一拥而上的企业,将来肯定会死掉一批。他说碳中和时代中国要为全球做贡献,顾及别人的死活,不能只顾着自己。

一片大好的趋势下,产业的难题、变数、痛苦却一点都没有减少。这一年多时间,光伏行业的朋友肯定都感觉到了,产业面临诸多挑战,积累了很多风险,孕育了大量焦虑。未来两三年里,巨头之间的竞争,新旧势力的竞争,央国企与民企的竞争、国内外的竞争,各种你死我活的争夺必将出现,产业格局也可能发生巨大变化。

本文分为十大部分,意在抛砖引玉,欢迎读者交流:

一.国资凶猛,央国企与民企的“新竞合”

二.垂直一体与相互踩踏

三.产能必将出现“绝对过剩”

四.价格暴跌与低价竞争

五.寡头趋势与整体“平庸化”

六.储能必选与产业链协同创新

七.与“跨界者”的竞争与合作

八.能否上市,事关未来发展甚至生死

九.国际贸易摩擦出现新特点

十.制造思维转向服务思维

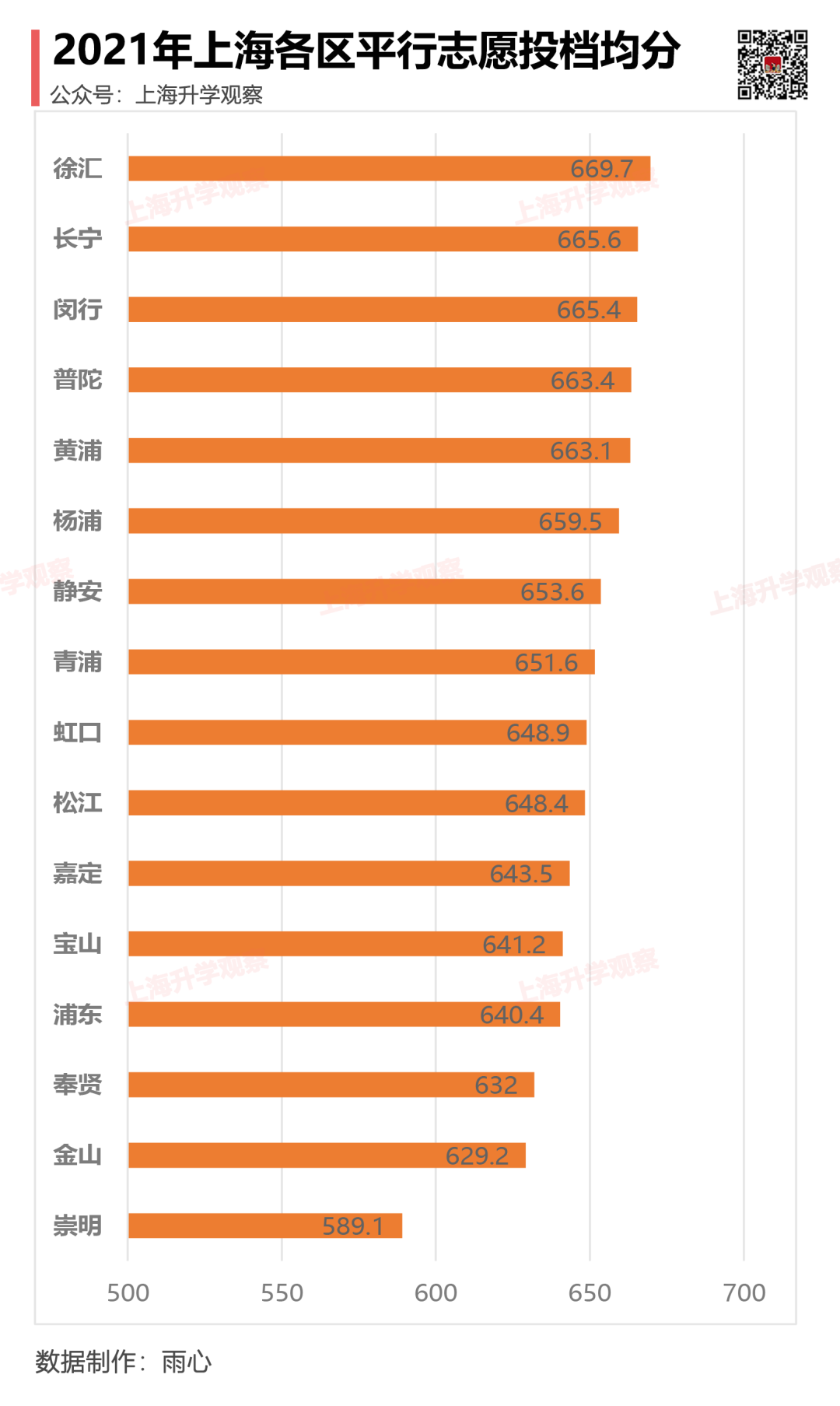

我们再看看2021年至今光伏电站的交易情况。一句话概括:国企鲸吞不止,民企加速出清。

在2021年已明确光伏电站的交易中,央企和国企作为买方企业占比高达81%,民企占比约占6%,外企约占13%。

买方央国企阵营以国家电投、三峡集团、中核集团、湖北能源集团为代表。其中,国家电投以1410.7336MW总收购容量位列第一,共进行了10起交易。

卖方角色,协鑫今年已完成8笔光伏电站出售交易,售出电站总规模1553.15MW,回笼资金34.712亿元。阿特斯作为第二卖家,出售的光伏电站以海外光伏电站资产为主。

国资进击光伏下游早已有之,有三个节点颇为关键:第一个节点,是从6年前开始,国家电投、中广核、中节能、北控等央企、国企驰骋光伏领跑者项目;随着国内大型地面电站市场由领跑者过渡至竞、平价项目,国企再度“开足马力”。

第二个节点,是2018年光伏“531新政”背景下,很多民企陷入经营困境,国资加速入局。彼时银行对民营企业贷款收紧,使得民企资金压力进一步增大,不得不寻求国资接盘。大家应该都有记忆,从2018年“531”至2019年,光伏领域出现了大量国资进击光伏的事件,如下:

第三个节点,便是2020年国家层面提出“3060”目标,发展低碳经济、大力发展光伏成为国家意志后,以“五大四小”电力集团为代表的国资以前所未有的力度和速度进击光伏下游,跑马圈地不止,同时大幅提升未来五年十年新能源的装机目标。

以华能集团为例,根据“智汇光伏”的统计,仅最近不到三年时间,储备了超过60GW的新能源项目资源;而其“十四五”新能源新增装机目标是惊人的8000万千瓦以上。

央企和民企,各有优势,各得其适,各有空间。国资和民资之间,未来的主基调,必然是分工合作,而不是对抗。

通常,在类似大基地的资源竞争中,在当地拥有火电或者水电机组调峰的央企或者国有企业优势较为明显。举个例子:在去年底刚结束的云南3GW光伏+8GW风电优选中,央企中标这一趋势更为明显。在这11GW的招标中,仅有协合新能源一家民营企业,其余均为央企或者地方国有企业。

面对央企国企的强势进击,未来民营企业如何与之协作,实现共赢,这是每一家光伏制造企业的“必修课”。

变局二:光伏龙头们奔向垂直一体化,规模企业间的对抗与竞争要素增加,阵营分化,相互踩踏的事件密集发生。

整整一年多的时间,光伏供应链矛盾的爆发,让一些企业苦不堪言,也让一些企业盆满钵满。

用晶科能源董事长李仙德的话说,研发耗费巨大人力财力,才辛苦换来的效率提升和成本下降,这些所有被材料们一个春风十里的涨价一笑撸过。开发商一手捧红的寡头最终让开发商痛苦到不想明天。短期怎么解决,这位企业老大说:我回答不了,你高估了我的智商。

惨痛的教训下,你知我知大家都知道,包括晶科、隆基、中环、天合、阿特斯、东方日升、正泰等等龙头企业均砸下几十亿数百亿,狂奔垂直一体化。有的“主动”,有的“被动”,但整体而言,一体化成为事实,并深刻影响未来竞局。

一体化无非两种选择,一是风险控制型,一是利益型。所谓风险控制型,就是我投资这个环节未必能赚钱,但是它可以规避我产业链的风险。另一种就是利益型,就是我在这个环节就是能做得比别人好,能做到第一,能产生社会价值,那我为什么不做?

供应链的巨大矛盾,很大程度促成了2020至今在产业链上的各种合作、联盟、朋友。甚至一些曾经并无任何业务来往企业也成为了核心利益联盟。

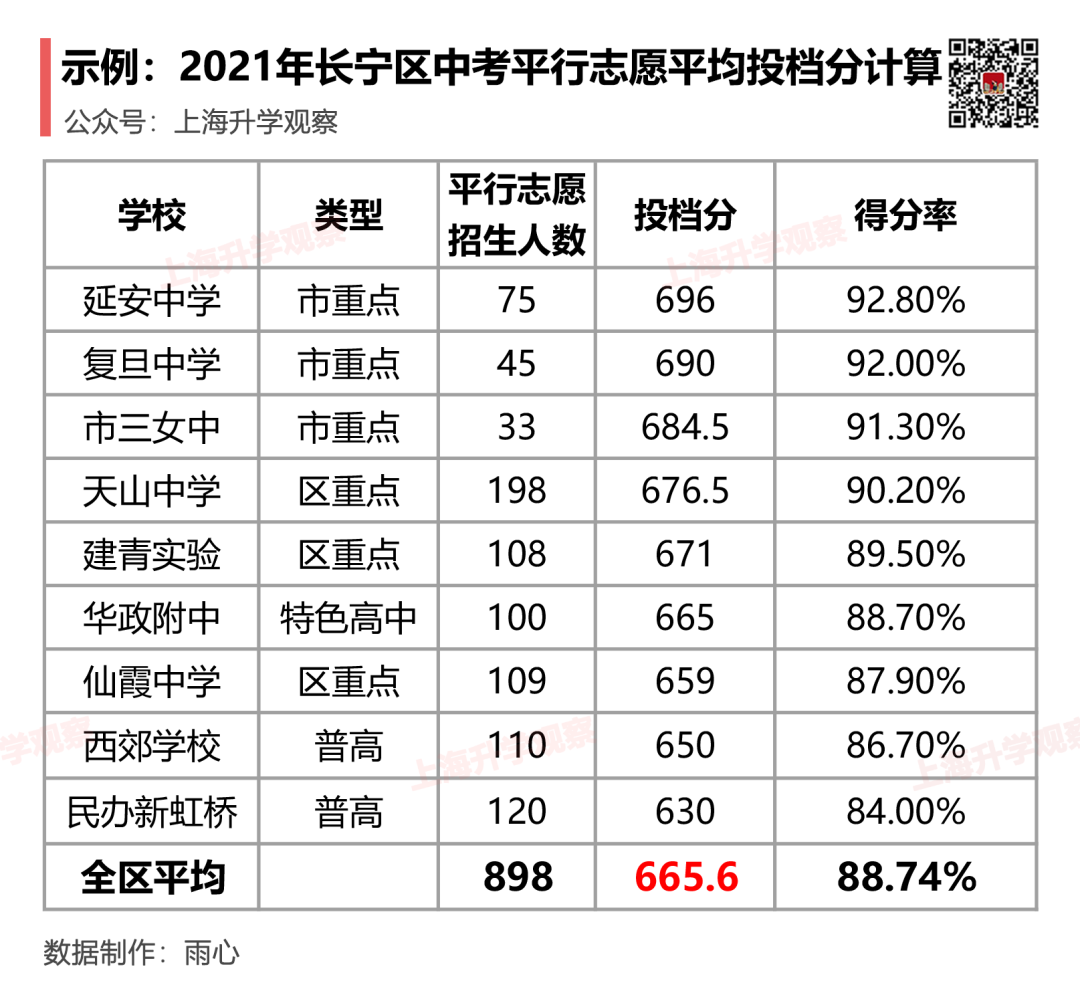

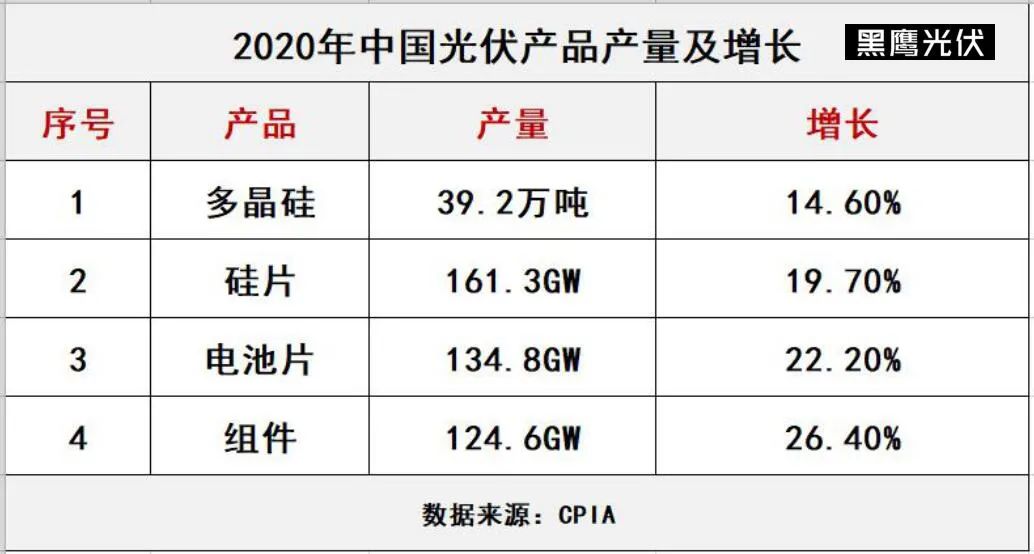

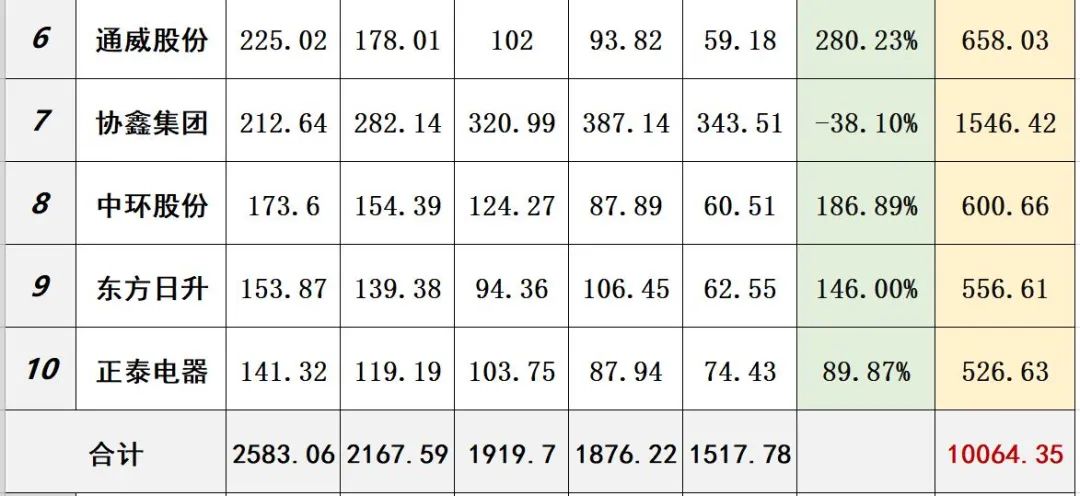

疯狂的垂直整合,光伏产业的“内卷化”登峰造极。最近几个月的动态显示,就算曾经一再强调“专业分工”的龙头企业,也开始想方设法在“一体化”上谋篇布局。我们看看隆基、晶科、通威、中环、协鑫、阿特斯等十大龙头企业在光伏产业链不同环节的产能布局与增长,如上表:

多晶硅环节:五年间,通威股份多晶硅产能增长了4.33倍,新进玩家东方日升目前多晶硅产能也达到1.2万吨。

硅片环节:隆基股份、中环股份产能增长极快,其中隆基单晶硅片产能五年间增长了10.33倍,另外2020年晶科能源硅片产能增长了46.67%,硅片产能超22GW,实力强劲。

电池片环节:截止2020年末隆基股份电池片产能已经超越通威股份,成为行业第一。通威五年间电池片产能也增长了7.09倍,一直保持快速的扩张势头;组件环节:五年间,隆基股份增长最为凶猛,五年其组件产能扩张了9倍,增速远超其他主要竞争对手;电站环节:正泰电器超越协鑫新能源成为最大民营光伏电站投资运营商。

此外,2021年巨头间的竞争更加猛烈,8个一体化巨头明确提出了2021年战略目标,很多企业产能增幅可能远超往年。如下表:

很多企业核心产品产能预计将实现100%以上增长:比如通威股份计划2021年多晶硅产能将超18万吨,约同比增长125%;中环股份2021年末单晶硅片产能可能达到135GW,约同比增长145.45%;天合光能、晶科能源、通威股份电池片产能也都将实现100%以上增长;在组件环节,天合光能预计产能将同比增长127.27%,增幅远超主要竞争对手。

从投资力度看,截止2020年12月末,8家一体化龙头拥有84个亿元以上的光伏重大在建工程,工程总投资预算达985.04亿元,其中很多项目工程进度在80%以上。

稍微长远来看,“一体化”带来的结果会如何?其一,很多企业从头到脚一样粗,不同产业链的产能加速膨胀;其二,每个企业在产业链不同环节都想争第一,争前三,竞争加剧;其三,人人守护供应链护城河,不同环节彼此乱战、彼此踩踏、残酷竞争必然出现;其四,随着竞争格局的动态变化,“一体化”部分环节竞争力缺失,可能成为一些企业的负担,影响其整体竞争力。

变局三:产能“绝对过剩”必然出现,一二三线企业竞争加剧,企业经营分化更加明显,不少企业在激烈的竞争中必然被淘汰。

2021年光伏新增装机到底会有多少?中国光伏行业协会的预测是全球光伏装机预测150-170GW,国内55-65GW。彭博新能源的最新乐观预期是,2021年新增209GW,未来两年将分别达到221和240GW。

但即便最终实现如此的增量,光伏产业绝大部分环节的产能还是远超市场需求,必然在今年以及未来三年内形成阶段性的“绝对过剩”。

2021上半年,中国光伏新增装机仅有14.1GW,远低预期;那么,下半年是否会有超过35GW的新增装机?多种变数叠加,并不乐观。巨大的预期和现实的困难,形成阶段性明显反差;“过剩”通常是竞争市场的常态,但“绝对的过剩”或巨量的过剩,必将引起惨烈竞争和强烈的洗牌。

黑鹰详细统计相关数据发现,2020年,光伏疯狂扩产;2021年至今,更是疯狂扩产。我们先看2020年的一些数据:

A.2020光伏新项目投资超4000亿!其中,单个项目投资额在10亿元以上的就多达82个,50亿元以上的有22个,100亿元以上也有15个,前三大投资项目投资预算都在200亿元以上。

B.截止2020年底,晶科投资350亿,隆基投资287.85亿,东方日升286亿,通威投资235亿,晶澳投资123.3亿,五家投资合计1282.15亿。以下是截止2021年年初统计的硅片产能统计,而后更多企业涌入硅片环节,扩产更为疯狂。

C.2020年,各组件企业扩产投资总额超过1075亿。

D.2020年,中国光伏行业新增360余条电池产线,按照每条产线400MW的产能计,对应140GW+的新增电池产能。

E.2020年,中国光伏全行业一年新增500条组件产线,折合200GW+的产能,一年扩张的产能就超越全球需求!

简言之:硅片、电池、组件环节,过去一年的扩建产能,已经超越当年全球的市场需求。毫无疑问,在尚未导入可以令后来者居上的先进技术之前,随着产能的快速扩张,不同环节的龙头企业势必会利用成本以及规模优势掀起市场的淘汰赛。

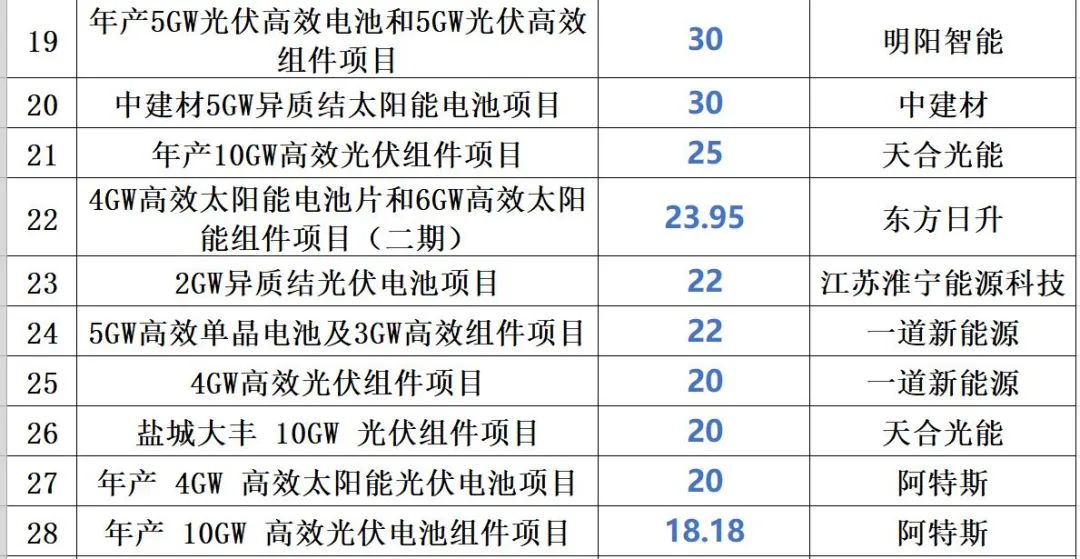

到了2021年至今,光伏产业链的扩产更为凶猛。我们看看2021年的一些扩产数据:

A.整体上,2021年上半年光伏产能投资近4000亿,其中硅料产能投资1200亿,电池组件产能投资1500亿,硅棒/硅片投资600亿。值得注意的是,价格“腰斩”光伏玻璃环节,半年时间依然涌入450亿的巨量投资。

B.单个投资在10亿元以上的项目有59个之多,在100亿元以上的项目达13个,从数量上看,分别较去年同期增长了59.46%和62.50%。投资规模是去年同期的2倍。

C.2021年上半年公布的十大硅料扩张项目都在4万吨级以上,7个项目在10万吨以上,5个项目总投资额在100亿元以上,十大硅料扩张项目总投资近1200亿元。

D.上半年电池片与组件扩张项目更是多达34个,其中30个项目投资预算在10亿元以上,前四大项目都在100亿元以上,电池片与组件扩张项目总投资预算近1500亿元。

E.据国金证券,2020年,晶硅片扩张产能在200GW出头;仅2021年上半年,单晶硅片扩张产能达260GW;预测2021年单晶硅片产能达到380GW;2022年产能550GW。

F.仅仅福斯特一家企业在2021年底就会拥有200GW的胶膜产能,加上其他家的产能,全行业胶膜超过300GW。

做点总结:其一,硅片环节,隆基和中环原本双寡头局面,今年,晶科,晶澳,京运通,上机数控等均加大产能。新进玩家高景太阳能,一上来就准备弄个50GW的硅片产能。其二,组件,电池、玻璃等等环节,若计划产能落地,整体产能可能已在400GW左右。其三,目前还有越来越多的投资者进入光伏产业链不同环节,带来更多的产能预期。阶段性的产能“绝对过剩”成为必然。

变局四:两年内产业链不同环节产品价格陆续暴跌,以“低价竞争”为特点的价格战将持续很长时间。

从去年下半年至今,供应链矛盾导致的持续涨价,让我们光伏同行甚至出现一种“错觉”,高价会一直保持下去——但,怎么可能!?

让我们回顾下当年多晶硅的疯狂时刻。2000年时,多晶硅价格只有9美元/公斤,2005年达到40美元/公斤,2006年100美元/公斤,2007年飙升至300美元/公斤,2008年甚至达到500美元/公斤的价格顶点。2008年后,随着金融危机的蔓延,多晶硅价格一泻千里,迅速回到几十美元一公斤的时代。相应的,2007年,全国有10多个省市、近30家企业在酝酿上或申报多晶硅的项目,而后参与多晶硅投资的企业达到近60家。

但到了2008年后,随着全球金融危机的蔓延,多晶硅价格一泻千里,加速回到几十美元一公斤的时代。与之伴随的,是大量企业倒闭。十余年的残酷竞争后,那些曾遍布在中国广袤大地上的五六十家多晶硅生产企业,绝大多数沦为“陪练”,或破产,或主动退出,前赴后继,消失在产业历史的烟渺之中。

2017年末硅料价格还维持在14万~15万左右/吨价格,而在531之后,硅料价格就降至7万~8万元/吨。这一波降幅一直持续到2020年上半年,当年6月最低的5.8万元/吨。

如今,在上游多晶硅环节还真正拥有相应话语权的企业只有5家,他们是协鑫、通威、东方希望、新特和大全。那些曾在中国市场纵横驰骋的跨国巨头们,则在多晶硅“5+2”的竞争格局中沦为“配角”。

那么,今日乃至未来的竞争局面会怎样?2021年中国多晶硅在建和计划中的项目接近20个,若全部投产,2025年中国多晶硅产能将突破300万吨。300万吨多晶硅可以生产超过1000GW硅片。

这意味着什么?其一,产业会陷入绝对过剩;其二,固有的老牌企业之间,新旧势力之间展开残酷竞争;其三,可能出现恶意的价格战,价格暴跌。

光伏全产业链环节的历史价格变化,一次次揭示博弈论的经济学原理——每个企业想获得生产可能性边界下的最高利润,但竞争约束又会令市场回归均衡价格。当市场总的供应量再次压倒需求,价格的信号棒又亮起来,指挥行业进入新一轮平衡。

类似的价格变化和竞争线条,在光伏产业的历史上,比比皆是。我们始终相信:历史难有新鲜事。不仅是多晶硅环节,包括硅片、电池、组件等等产业链绝大多数环节,伴随产能的巨量释放,伴随上述产能的“绝对过剩”,价格的下行,甚至暴跌成为必然。

根据行业观察人士张治雨的分析:“硅料环接的产能要在未来18个月翻倍!明年行业有着可以完全满足超过300GW需求的产出,随着硅料的释放,我们由产能过剩最终转变为产品过剩。行业产品价格将会不可避免的迎来雪崩。隐约感觉2022~2025年的行业周期会和2012~2015年那一轮十分类似。”

硅料的跌价历程将会和今年的光伏玻璃十分类似,不跌则已,一跌惊人。以现在行业中非常不理性的供应链博弈的状态,涨的时候硅料企业不留情面;那么在下跌过程中下游企业也会毫不留情。

硅料很有可能在2022年某一个供求关系的转折点上,用三个月的时间把价格跌去150元以上,从200多元跌至50~60元。

彼时行业内卷、垂直整合、恶性供应链斗争的弊端就会显现的淋漓尽致了,快速又短期的价格下跌将会给每一个垂直整合的厂商造成巨大的库存跌价损失。

那么,伴随整个产业价格下行,竞价与平价背景下,“恶意”的低价中标现象是否会频频出现?很有可能。

历经二十年的发展,中国光伏依然没有形成相对良好的竞争生态;走遍天下的商业伦理在产业剧烈波动时往往失效。比如今年,光伏产业撕单毁单的行为频频发生。

2021年以来,除了一些国外客户开始重新选购价格更为低廉的多晶硅组件外,据说已有央企开始组建供应链保障平台,自行采购原材料通过与组件企业采取双经销或代工的模式生产组件,以应对光伏企业一如去年那般毁约的情况。

这种做法并非无的放矢,正如去年某位光伏企业老总在毁约后的计算:即使我缴了违约金,按照现在的市场价格还能赚得更多,我为什么不毁约?这是一个很简单的经济账,很好计算,但这同时也是一个很简单的信用账,同样也很好计算。

未来,如上述,供应链的平衡与调整还需要相当一段时间;产能出现绝对过剩,光伏价格整体下行。在这样的大背景大环境下,竞争必然加剧,一二三线企业的惨烈争夺必然加剧;新进入者与老牌势力之间的竞争必然加剧;生死抉择下,“恶意”的低价竞争必然出现。

变局五:巨头林立,强者恒强,寡头趋势,但行业难以出现令人敬服的“盟主”,也不会出现绝对的的垄断,各环节获利能力逐渐走向“平庸化”。

“双碳”目标,国家意志加持下,光伏确实形成了超级赛道,但在这个赛道里,依然没有出现绝对的龙头,没有所有人信服的“盟主”。

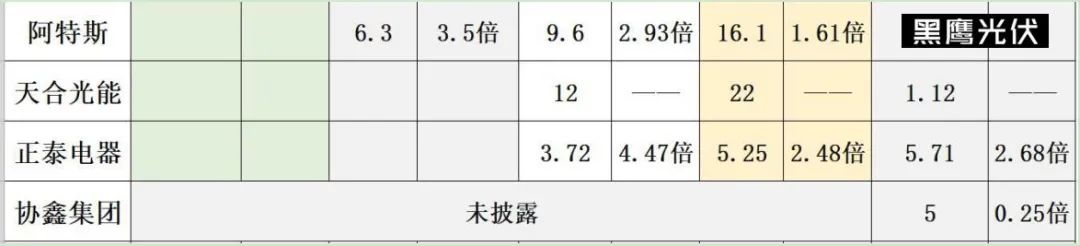

中环股份、隆基股份、协鑫集团、晶澳科技、通威股份、阿特斯、天合光能、阳光电源等等,谁能号令行业,谁能真正上下游都能通吃?谁的产能会在某个环节达到50%以上?谁能让产业链所有环节的参与者都竖起大拇指?答案是,没有!

现在光伏的竞争格局依然是群雄逐鹿,一方霸主。硅料环节如通威、协鑫、大全、特变和东方希望;硅片环节如隆基、中环+各路竞局者;电池片如通威、爱旭、润阳;组件如隆基,天合、晶澳、晶科、阿特斯;逆变器环节如华为和阳光电源,光伏玻璃环节的信义光能和福莱特;金刚线如美畅股份、易成新能等,光伏支架如中信博和国强等。

根据“Mr蒋静的资本圈 ”的分析:光伏上游制造领域的核心竞争力应该是性价比,也就是效率足够高/品质足够好,成本足够低。我们争论的HJT还是TOPcon,亦或大尺寸还是小尺寸,只是这个根本逻辑的表象而已。如今光伏寡头化的背景下,2B制造业也终将回归常识,没有超额利润,各个环节只能获得常规毛利,也就是走向平庸化。

我们可以看到,类似隆基、通威、中环、晶科、晶澳、天合等制造端头部企业都具备这个发展模式的雏形。还有大量光伏制造新势力,以及光伏巨头一体化中某个环节的新产能,也必须应对如何在“性价比”上实现竞争力,否则很难在残酷的光伏行业立足。哪怕是集团系统内部,如果没有更高的性价比,还不如外部采购,一体化模式并非长期存在。

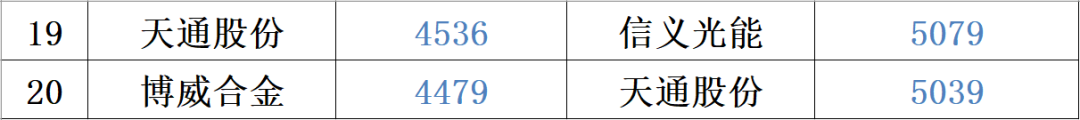

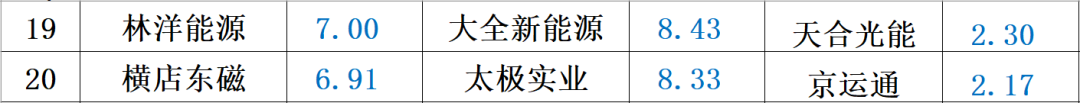

从行业整体竞争格局和趋势来看,其一,产业集中度还在继续提升,这不仅体现在产能维度,也体现在员工规模等多个维度。

此外,从企业经营层面观察,“强者恒强”的马太效应愈发凸显,巨头占比正在快速提升,产业各种变数与矛盾叠加下,企业经营状况分化严重。比如,黑鹰光伏统计发现,过去的2020财年,在百家光伏上市企业中,前十营收、净利、筹资等比重均持续提升。

哪些企业是光伏产业近年最赚钱的企业,看下表,隆基股份、正泰电器(光伏是其中核心业务之一)、信义光能、三峡能源、通威股份等,无疑是其中的佼佼者。

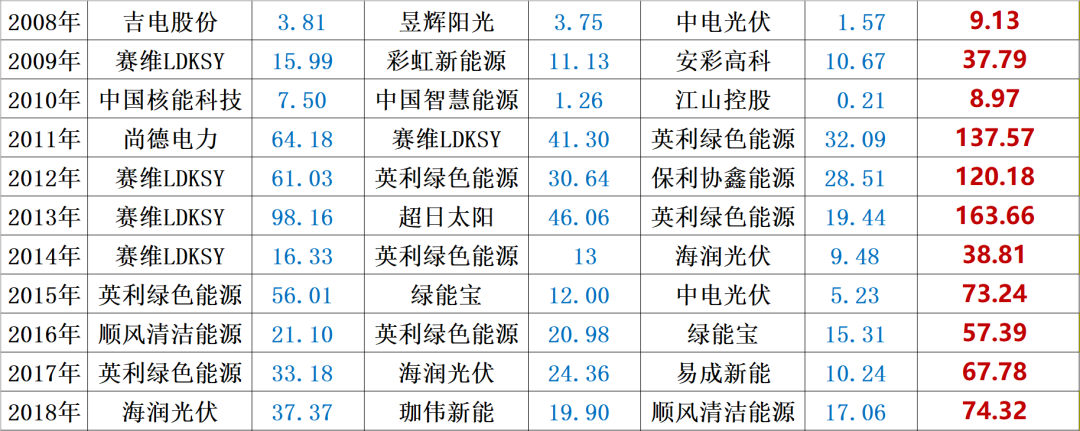

光伏产业确实是十年河东河西,曾经风光无限的企业,也完全有可能陷入亏损泥潭,甚至破产倒闭。如下表,在过去20十年里,一些明星企业也曾出现在“亏损前三”的名单中。产业的残酷,经营的分化,都可见端倪。

这一直是一个“剩者为王”的行业,先进技术代替落后技术,高性价比产品代替低性价比产品,有竞争力的公司干掉失去竞争力的公司。而且由于光伏设备处于不断更新进步过程中,单位产能的投资额度必然会处于越来越小的趋势当中,光伏的“喜新厌旧”也成为必然。下表是黑鹰光伏年初制作的中国光伏产业的部分基础数据,其中光伏企业总市值目前为“35000亿左右”:

变局六:储能风口打开,成为“必选”,跨行业,跨产业链的协同成为必然。

好久以前,特斯拉创始人马斯克曾豪迈地表达了对储能板块业务的期望:可以发展到与汽车业务不分伯仲,甚至超越汽车业务。

早在十年前,“汽车大王”王传福就提出了比亚迪的三大绿色梦想:太阳能电站梦想、储能电站梦想和电动汽车梦想。

比亚迪的简称是BYD,全称“build your dreams”,意思是:“成就梦想”。

另一位行业大佬,宁德时代副董事长黄世霖也曾积极预测:储能未来的市场规模可能超过动力电池,可以用万亿来衡量产值。

是的,这是储能相关所有心怀梦想的人共同预测:那是以万亿计的产值!

然而,多年“梦想”下,囿于技术、政策、成本、安全和商业模式等,储能产业却历经波折,过去几年,一些储能相关企业,单是活下去就几乎用尽全力。

真正的转折点,可能源于“碳中和”、“碳达峰”的提出。在可再生能源高比例接入的预期之下,为解决新能源消纳和电力系统的稳定问题,储能首当其冲的成为新能源场站的标配方案。至此,在行业期待多年之后,电化学储能迎来新的发展节点。

2021年7月23日,国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》。《意见》提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。这意味着,“十四五”期间,新型储能装机规模将增长近10倍。

不久前,国家电网公司也提出了构建新型电力系统在储能建设方面的目标要求:力争2025年、2030年抽蓄装机分别达到7000万千瓦、1亿千瓦;新型储能装机分别达到3000万千瓦、1亿千瓦。这意味着,未来十年,新型储能会实现跨越式、爆发式发展。

7月28日上午,国家能源局举行例行新闻发布会。发布会上,国家能源局第一次就上述《意见》做出解读:“十四五”30GW只是基本目标,“十五五”将留足充分预期空间。

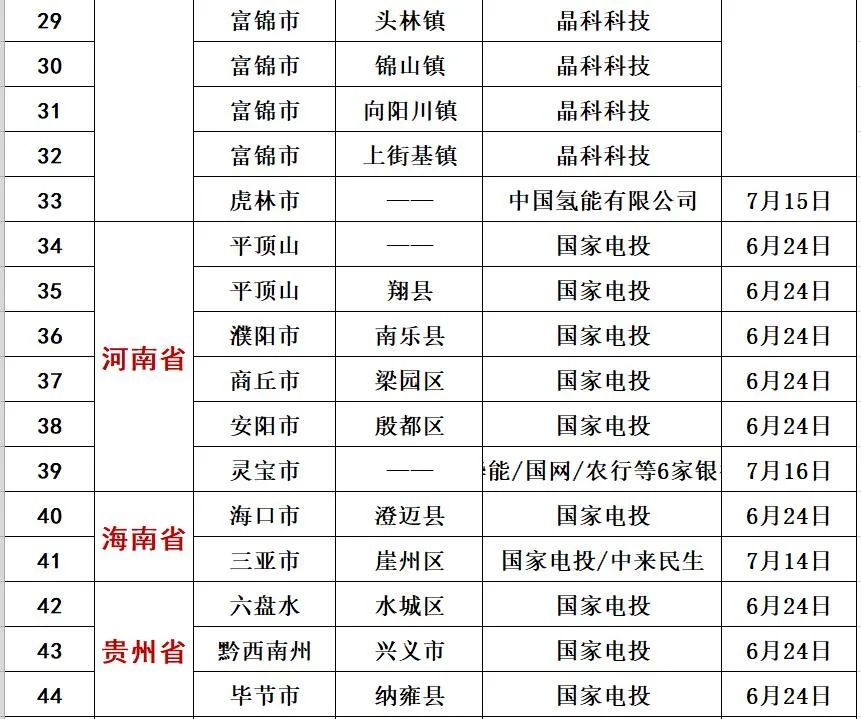

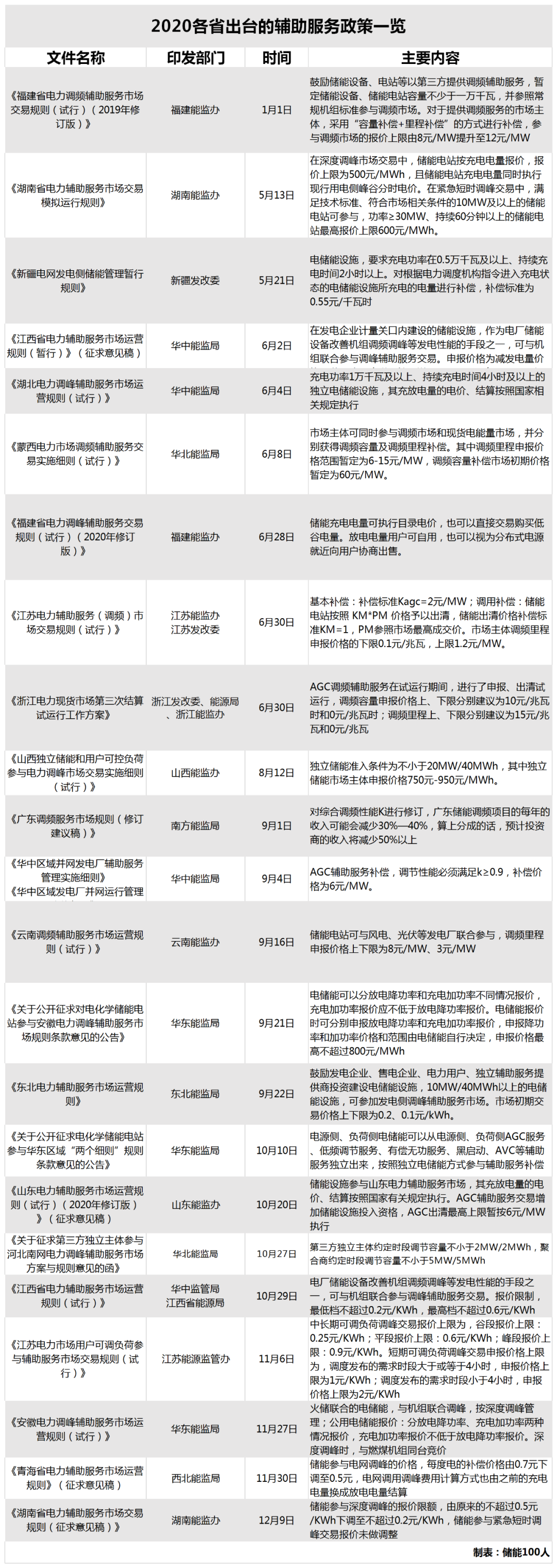

对于新能源产业而言,特别值得注意的另一个规划还包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,文件指出,中国在十四五期间将重点发展九大清洁能源基地和四大海上风电基地。可以确定,其一,开发主体必然是以国资为主;其二,储能在这些基地中将扮演不可或缺的角色,如下表:

变局七:全球金钱涌向光伏,各种跨界者不计其数,身处“混战”的企业如何应对新的机遇和挑战?

在政策的引导下,以及资本和媒体的推动下,光伏发电的热度已经超出了产业本身,引起许多圈外的公司疯狂涌入。

从过去两年进击光伏的资本来看,笔者认为有四大类:

其一,众所周知,以“五大四小”为代表的国有资本强势进击光伏电站投资环节,极大改变了下游的竞争格局,进入十四五,国有资本将是新能源电站投资的绝对主力。

其二,以中煤集团、神华集团、中国石油、中海油、中石化等近二十家传统煤炭、油气企业为代表的大型传统能源企业,强势进击光伏产业链不同环节,迅速增加了光伏产业竞争格局的变量。

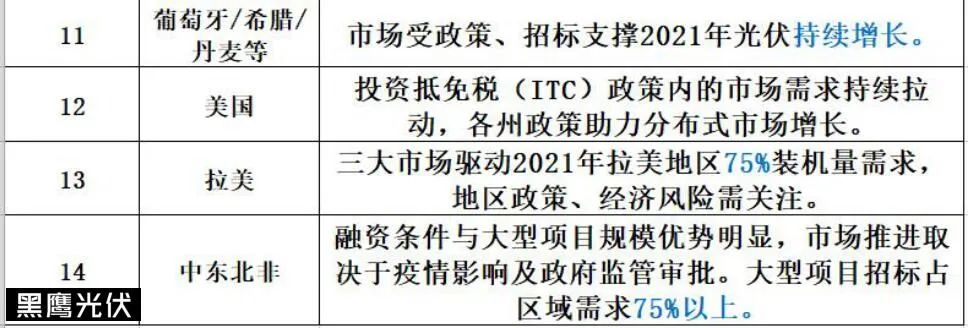

其三,从全球范围看,在低碳经济与数字经济的历史潮流下,在相关国家的政策加持下,包括. 西班牙最大电力公司Endesa、 希腊石油公司(HELPE)、英国石油巨头BP、法国石油巨头道达尔(Total)、美国埃克森美孚、美国能源巨头杜克能源、葡萄牙石油巨头GalpEnergía、欧洲最大电力公司之一Enel、荷兰皇家壳牌集团、西班牙石油巨头雷普索尔、日本国际石油开发株式会社(INPEX)、印度石油天然气总公司等等,一大批传统电力、能源和资源巨头加速进入新能源领域的投资,这将从全球层面影响光伏为代表的新能源产业的竞争格局。

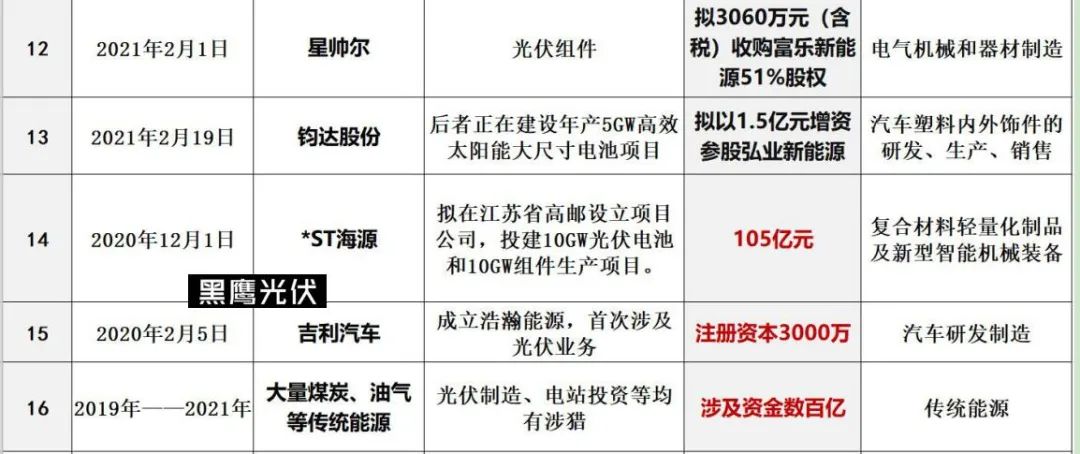

其四,过去一年半的时间,一些与光伏“八竿子打不着”的企业,开始跨界光伏。甚至,这些“跨界”者中,刚刚出现了吉利集团的身影——这是继比亚迪后,又一家整车制造企业进入光伏领域。

黑鹰光伏还发现,在过去的一年里,前十大光伏投资项目中还出现了新面孔,比如第五名的广东高景太阳能科技有限公司的“50GW光伏大硅片项目”,该项目计划投资170亿元;还有*ST海源的“10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目”,项目投资预算为105亿元。

在光伏产业中,这两家企业都是“新面孔”,单着而这两家企业的掌舵人却有很深的光伏产业背景。比如*ST海源实际控制人、董事长甘胜泉,也是光伏老牌企业赛维集团的董事长;广东高景太阳能科技有限公司创始人徐志群在单晶硅片行业拥有30多年的行业经验,曾担任海润执行副总裁及晶科能源首席运营官等职。

以上这些“新势力”的进入,将强烈冲击光伏产业固有的竞争格局,产业蛋糕有可能将重新划分。

其一,光伏行业的技术进步以及市场对高效组件追求不断推动产业的快速发展,产品迭代速度不断加快,后进的跨界巨头确实有弯道超车的机会。

其二,中国光伏产业已走向成熟,市场格局脉络相对清晰,大的蛋糕已经瓜分完毕,这对于后进者来说,有机遇,但更是个挑战。

其三,对于民营企业来说,他们最大的短板就是资金链紧张,以及缺乏专业的光伏人才,很可能会在跨界征途中翻船。而对于国企和央企巨头来说,钱对他们不是问题,问题是并购的项目是否是优质项目,能否带动集团实现绿色转型是个挑战。未来,央企国企和民营光伏企业之间,合作模式合作规模合作项目都会出现不小的变化。

其四,跨国电力和能源巨头的进入,将从全球大格局上冲击新能源产业的竞争格局,这些“巨无霸”背后,还有不同国家的国家意志掺杂其中,与这些企业的竞争与合作,可能还会涉及贸易合作与竞争问题。

变局八:光伏正式进入“后上市时代”,能否登陆资本市场,很大程度影响企业的竞争水平和市场话语权,甚至事关生死!

“双碳目标”引领下,光伏企业不仅在产业层面展开竞争,在资本市场上也展开全新的较量。毫无疑问,过往这一年,光伏资本市场也受到了各方的高度关注。

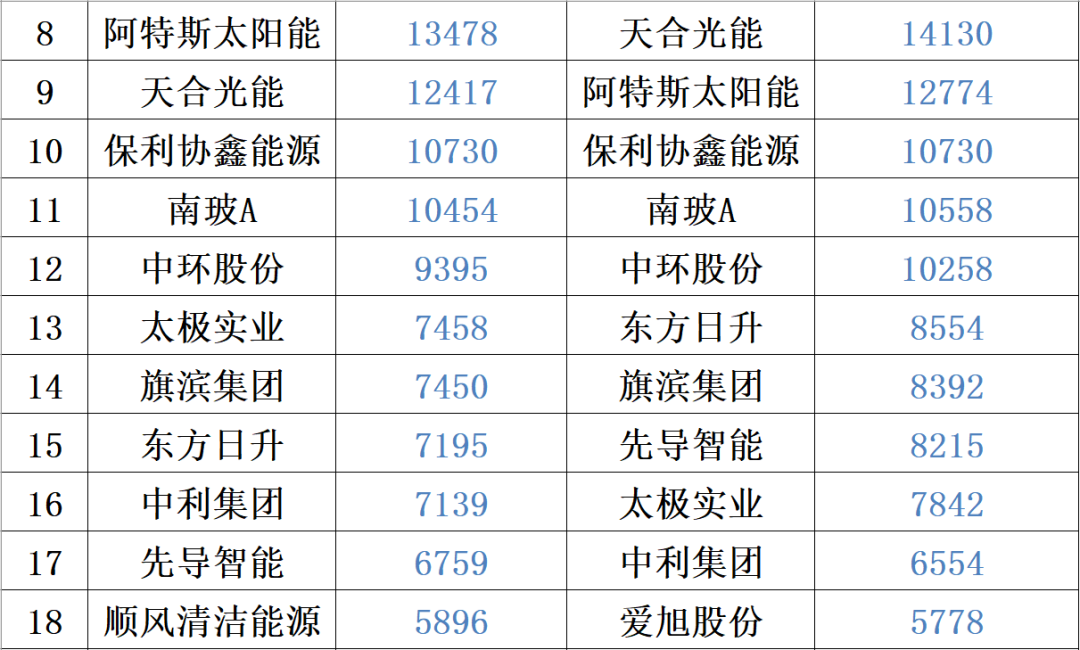

截止目前,光伏上市企业的总市值已直逼40000亿,市值超过1000亿的光伏企业达到了12家,隆基股份、通威股份、阳光电源等龙头企业,持续受到投资者的高度关注。

截止目前,成功上市的光伏企业(光伏业务超过30%)已接近120家,而且依然有大量光伏企业在想方设法登陆资本市场。

为什么要上市?融资渠道变多,融资能力增强;公司架构不同,对股东意义不同,企业在行业和在地方政府的知名度大幅提升;企业整体品牌溢价大幅提升,总而言之,企业的潜在竞争力大幅提升。

过去的三年里,有50家左右的光伏企业实现了“资本梦想”的第一步,也即成功登陆资本市场。包括固德威、中信博、上能电气、美畅股份、锦浪科技等等企业,并借由资本市场的力量,实现了大幅扩张和新阶段的强势发展。

对于那些想上市,但又由于各种原因一直没有上市的企业而言,其管理团队、创始团队、背后股东,都可能承受更大的压力,甚至焦虑。

截止去年9月底,基金重仓光伏企业307943.88万股,持股总市值达17196333.76万元;国内外100多位顶级投资者合计持有光伏公司523827万股股份,以当时收盘股价计算,股份价值1114亿元。黑鹰光伏曾详细统计中国光伏资本市场过往20年的一些数据变量,比如:

1.20年前,中国光伏上市企业只有18家,总市值740亿元。

2.如今104家光伏上市企业的董事长,平均年龄53岁。

3.尚德电力曾连续6年“霸屏”市值第一。

4.隆基股份上市首日的总市值只有59亿,到了2021年,市值超过5000亿。

5.20年里,中国光伏上市企业对外总投资超过13451亿。

6.20年里,光伏上市公司或通过股权,或是债权直接融资达4979亿元。

另外一种维度的数据:从上市时间来看,一些企业的上市“司龄”已超过25年。但彼时,多数企业尚未涉及光伏业务。从年度上市企业数量来看,2010、2011、2017和2020年,光伏领域成功上市的企业最多。过去2020年,有多达16家光伏企业成功登陆资本市场。

过去的20年中,不少曾经辉煌一时的光伏上市企业,因各种原因被迫退出资本市场。比如,中电光伏、尚德、赛维、海润、英利等。

当然,最近三年,还有个“变局”,就是海外上市的光伏企业争相“回A”。截止目前,天合光能、晶澳科技、大全新能源均已成功回归A股,此外,阿特斯、晶科仍“在路上”。

我们统计过104位光伏上市公司董事长的年龄,平均年龄为53岁。其中年龄超过60岁的董事长15位。“八零后”董事长8位。从上市时间来看,一些企业的上市“司龄”已超过25年。但彼时,多数企业尚未涉及光伏业务。

“十四五”开局,光伏产业迎来新的发展,这不仅体现在产业层面,更体现在资本层面。能不能上市,对于绝大多数企业而言,意义重大,甚至事关生死。目前,排队IPO的光伏企业有15家左右。相信2021年,在继续扩产的大背景下,光伏产业在资本层面的竞争和淘汰赛会更加凸显。

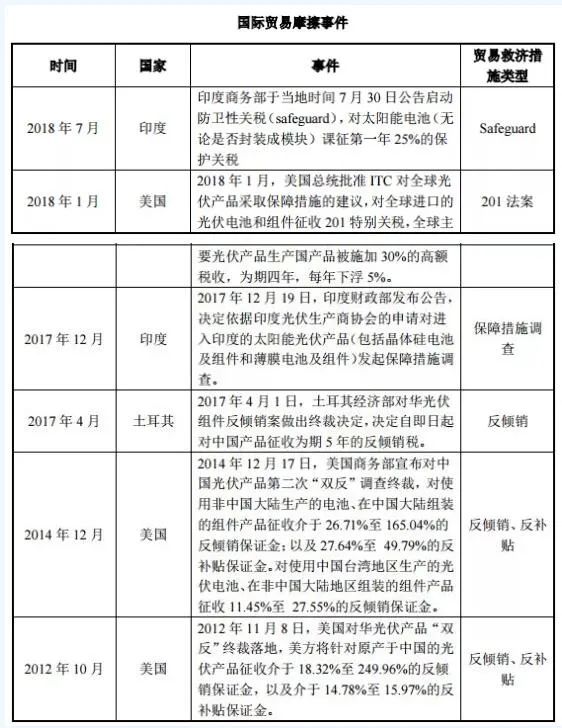

变局九:国际贸易摩擦风险加剧,光伏企业如何出海,如何避险,如何融入全球范围的“碳中和”?

对于各种制裁,各种贸易摩擦,中国光伏产业早已经历过多次。

在一次次的打压、制裁下,中国光伏却越来越强,从“三头在外”到了“三大第一”。

只是,从去年至今,对于光伏产业来讲,如今的国际贸易摩擦和过往有些不同,不得不防。

最大的事件众所周知,是美国各界不断污蔑中国光伏,特别是污蔑新疆光伏,并在今年2021年6月24日以“qiang po劳动”为由,将新疆合盛硅业有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司等4家企业列入“实体清单”,进行无理制裁。

很快,7月1日,美国四部门又联合发布《新疆供应链业务咨询报告》向外界释放隔断新疆供应链的信号。

说实话,对于美国的单方的所谓制裁,中国光伏压根就不用理会,我们需要担心的是,美国糟糕的示范,可能带动多部门及多国联动制裁。在当前的全球新能源竞局下,这种可能性不大,但还是存在。我们不得不防。

特别注意,这是在美国争夺未来气候治理领导权,争夺国内新能源产业发展空间的大背景下做出的各种污蔑制裁。美国的相关国策很可能对未来全球新能源的竞局发生直接或间接的各种影响。

过去数年,中国光伏企业纷纷加大全球化的拓展力度,成绩斐然,包括晶科、隆基、阿特斯、阳光电源、晶澳科技等很多企业,海外营收占比大幅提升,不少企业超过50%,有的甚至达到70%、80%。未来国际贸易的摩擦,必然影响中国光伏企业的全球化发展与布局,也必然对企业的全球化能力提出新的要求。

基于过往石油石化、水电、大型能源工程等出海的经验,笔者觉得有几个方面需要注意:

其一,整体而言,加强风险研判,提高合规意识,分析部分国家政治经济文化及营商环境,充分考虑贸易摩擦带来的贸易壁垒及外部不确定性,做好前期的风险研判及应对。

其二,在目前特殊的新时期,如何在综合考虑相关法律法规、中外新闻媒体舆论因素的基础上合规且恰当地回应国内外媒体,特别是欧美媒体的各种质疑,如何表明立场是企业面临的很大难点。

其三,新的时期,以及未来很长的时间,在全球低碳经济潮流下,中国光伏如何通过全球各种渠道,展示自身积极正面的形象,需要产业各方共同努力。

其四,中国企业不仅在国内市场,更要海外市场,尽量杜绝恶意的竞争,特别是国内企业出海的时候,不要在海外市场“打乱架”,影响自身形象?

其五,我们知道很多央企国企都努力在全球范围积极挖掘光伏资源,投资项目。根绝传统能源的出海经验,光伏的民营企业能否与央国企优势互补,紧密合作,一起拓展国际市场。

其六,必须注重专利保护。

变局十:光伏企业发展方向和空间再定位,从“制造业思维”转向“市场思维”。

最近两年,在趋势巨变,竞争格局巨变下,很多光伏企业开始重新定位自己的发展路径和发展边界。

笔者比较认同 “Mr蒋静的资本圈” 的判断:光伏头部制造企业尽管可以做到寡头化,但不可避免平庸化,业务将沦落为简单的线性增长,资本市场的估值也将下移,目前的较高估值或许难以维持。因此,对于头部品牌制造企业而言,绝对不希望沦落于此,碌碌无为。向下游能源开发方面延伸,则是一个顺其自然的战略选择。

比如,阳光电源已经不是简单的逆变器制造企业,而已经是一个从制造业转型而来的能源企业。

比如,隆基正在加大与下游能源央企的合作力度,也在布局BIPV细分市场的渠道资源。同时,隆基、协鑫等不少光伏企业开始积极布局氢能。

比如,正泰、中来等光伏制造企业在户用光伏细分市场深耕,正泰2020年新增户用光伏1.8GW,同比增长80%,而中来刚刚跟国电投控股子公司签署合计超过7.2GW的户用光伏开发合同。不论一线还是二线光伏企业,战略延伸思维实际上也是一致的。

在“Mr蒋静的资本圈”看来:光伏企业转型能源企业的过程中,“光伏+储能”将是一个很重要的业务战略和发展趋势,甚至是“光伏+风电+储能”、“光伏+氢能”乃至“光伏+储能+新能源汽车(充电)”等综合性一体化的能源解决方案。

最后,我还要引用吴军杰老师在《2021:光伏开启“崭新十年”》一文中的分析:近年光伏应用市场的发展,更多是由制造业推动的,所以这个行业无论产品还是市场应用,都带有较明显的制造业思维。

以业内最为热衷的组件尺寸“创新”来说,似乎在一夜之间,单调了多年的光伏组件规格型号,突然就变得丰富了起来,呈现出一幅百花争艳百舸争流的繁荣图景。可事实上,这是来自于应用市场的需要吗?

显然不是,市场并没有这样的需求。相反,这给应用市场客户带去的更多的是麻烦。何况,即使是以制造业的逻辑,产品尽早定型和尽可能长时间定型,对于行业成熟和市场稳定同样具有重要意义。

另外,更大的生产规模和更高的产业集中度,是制造业构筑竞争门槛最通常采取的有效手段,所以光伏企业试图通过产能扩张乃至打通产业链上下游来提升竞争力的做法也没什么不对,可为何结果却总是难以跳出“努力扩张,然后破产”的梦魇般的循环呢?

其中原因,除了终端市场的非市场化因素和企业自身经营问题外,恐怕就与这种“以我为主”的强势制造业思维对市场需求和发展规律的忽视有很大的关系。这种思维,在此前巨大的降本压力下,其实可以理解,也符合新兴技术产业的初期发展规律。但随着平价时代的来临,以及市场日渐成熟和竞争加剧,如果不能及时向市场思维转型,恐怕还是很难回避坠入此前的循环。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/KbT1rcc0uRE44u7yuJ4MFw