转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Dgoy5uwjAriCsEyOtv1ycw

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Dgoy5uwjAriCsEyOtv1ycw

19世纪末的一天,沙皇尼古拉二世收到了一份来自德国皇帝威廉二世的礼物——一幅版画。

末了,威廉二世没忘了题上小字:

自黄祸论始,远东的中俄关系史,便成了一部血与泪的排华史。

| 每个不起眼的小物件都有改变世界的基因。知鸦通识课程特推出《看不见的共同进化》栏目,为您讲述10个改变世界的小东西,一起领略共同进化的魅力。扫描上方二维码,即可订阅。

| 每个不起眼的小物件都有改变世界的基因。知鸦通识课程特推出《看不见的共同进化》栏目,为您讲述10个改变世界的小东西,一起领略共同进化的魅力。扫描上方二维码,即可订阅。

义和团大肆毁坏电话线路,甚至东清铁路(俄国修建的赤塔-满洲里-海参崴铁路中国段的名称),这正好给了俄国发难的机会。

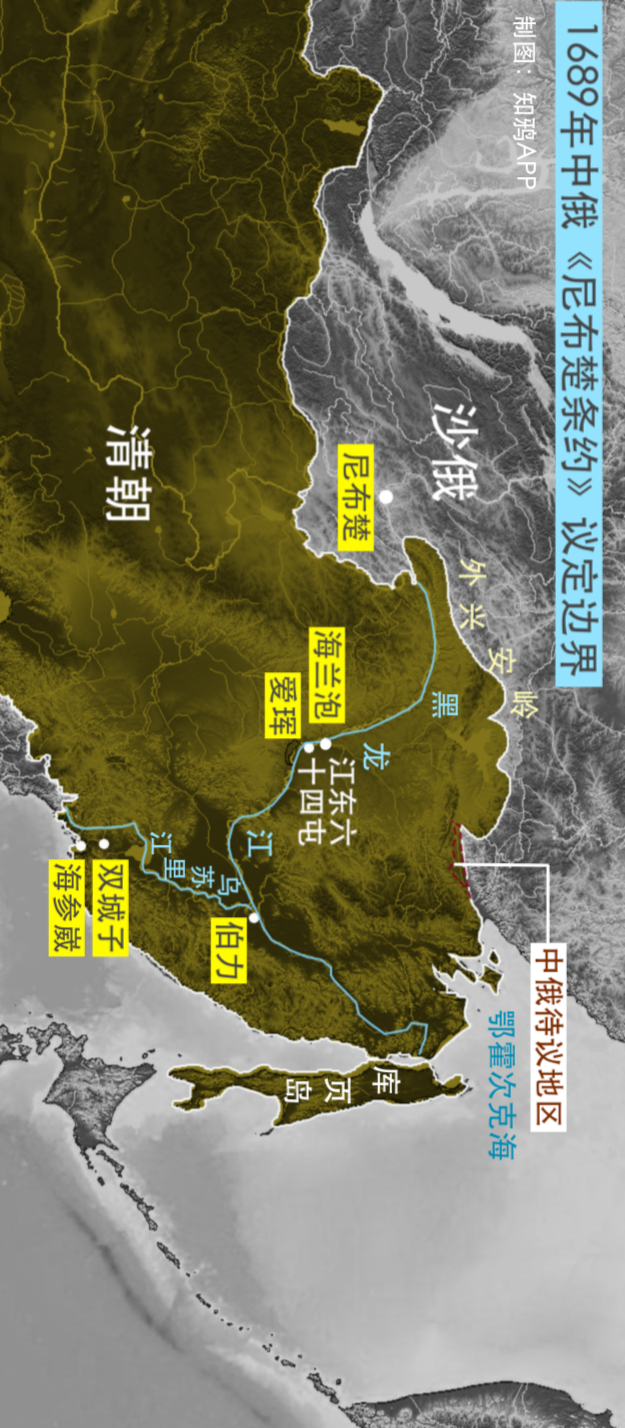

| 东清铁路,西起俄国境内的赤塔,途径满洲里、齐齐哈尔、哈尔滨、绥芬河,东至海参崴。1920年后改名为「中东铁路」。

图片来源:Wikipedia

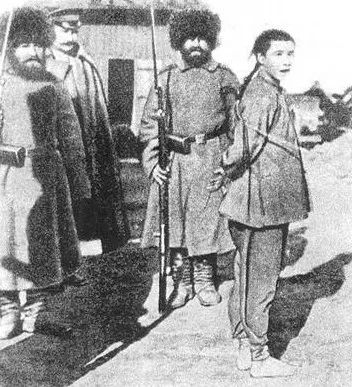

于是,沙皇又集结军队,从伯力前往海兰泡驻扎。尔后,在尼古拉二世的指示下,阿穆尔省以在海兰泡(俄国人称为布拉戈维申斯克,Blagoveshchensk,意思是报喜城,现为阿穆尔州首府)的华人有义和团同盟为名,开始驱逐与种族清洗。

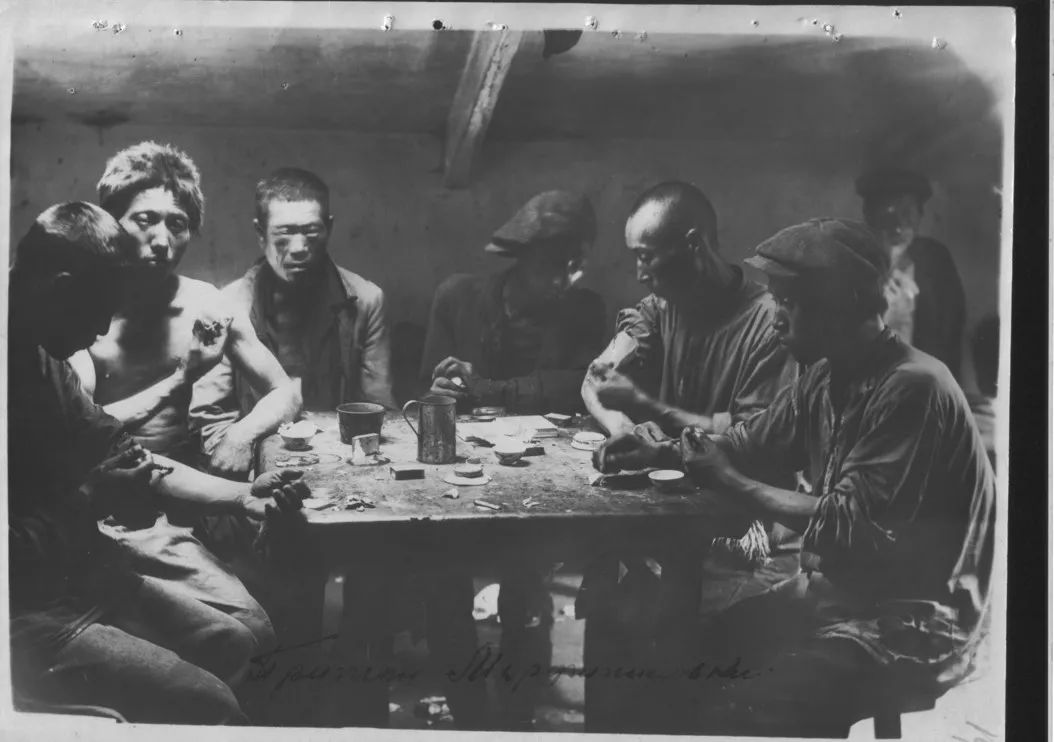

| 正在押解海兰泡华人进行屠杀的俄国士兵。

海兰泡、伯力、海参崴等等,不再属于中国,库页岛也一并成为俄国领土。

长久以来,俄国东西之间发展极不平衡,西伯利亚和东部沿海地区简直是流放罪犯之地的代名词,连契诃夫在给友人的信中,都说这里:

为了发展东部,沙俄政府曾经鼓励人们移民,但收效甚微。

俄国人不想去的地方,恰恰是中国人愿意前往的地方。

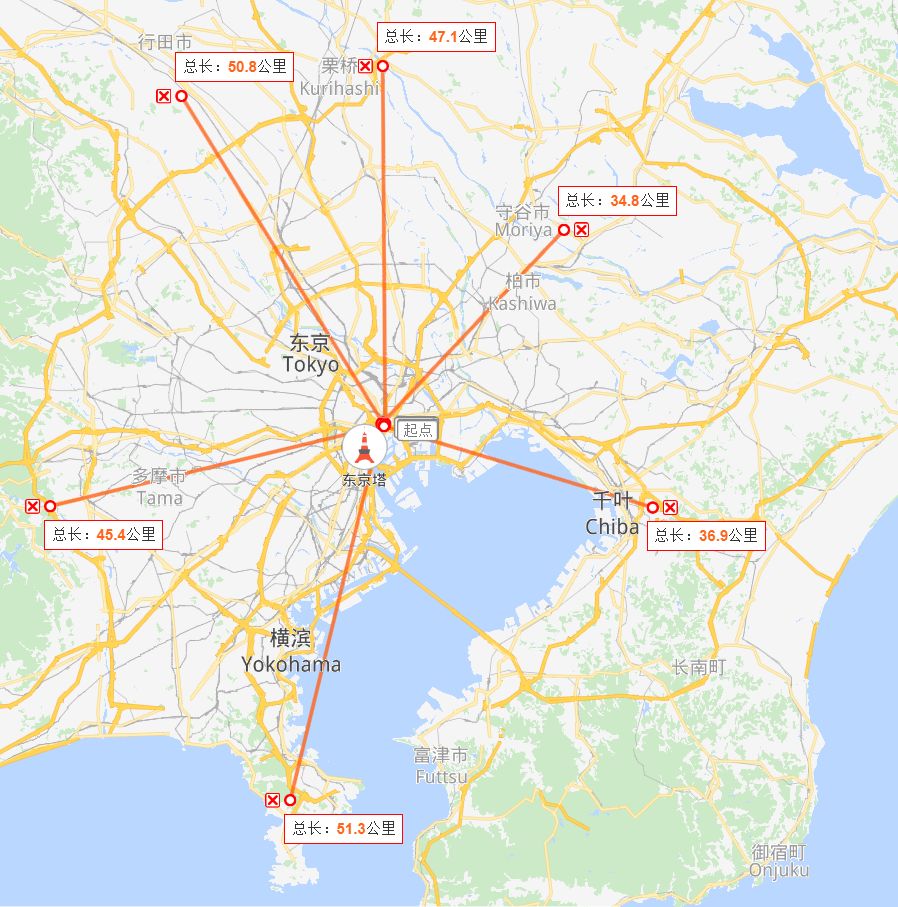

中国人进入俄罗斯一般有水陆两条线路,水路从山东沿海港口出发,乘坐船只到达海参崴;陆路则是取道东三省,越过边境线到达俄罗斯。

这也是为什么俄国华工中有大批山东省、直隶和东北人的原因。

主持修建铁路的交通大臣谢尔盖·维特,不仅把这条铁路视为东西贸易的基点,更重要的是「俄国能在任何时间内在最短的路上把军事力量运至海参崴并集中于满洲、黄海海岸及离中国首都的近距离处。」

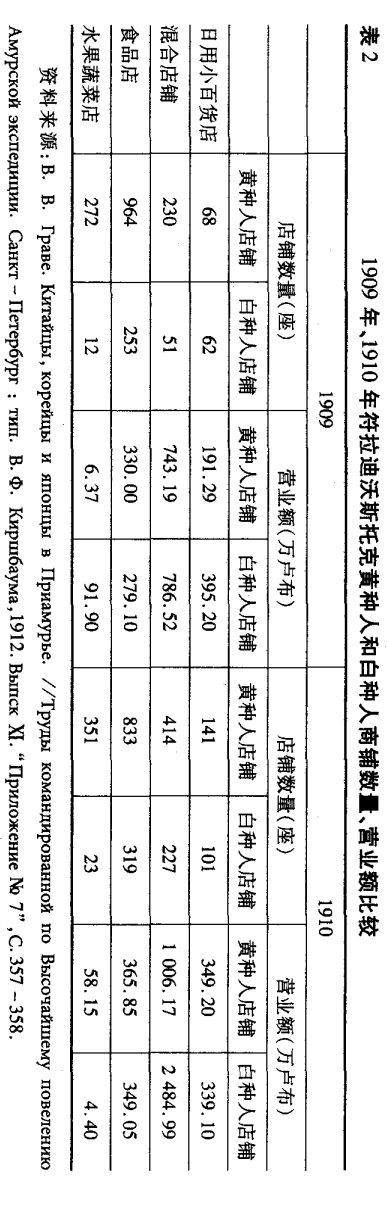

如果算上非法移民的劳工,华人的数量比上述统计还要多得多。

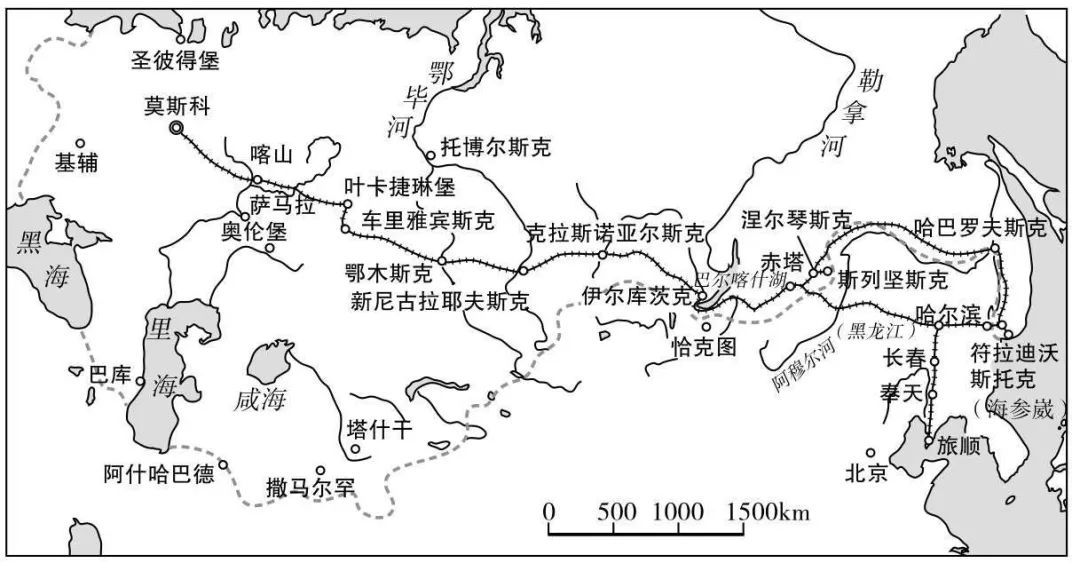

但从1910年起,华人数量出现断崖式减少,从9.22万人,减少到7.6万人。

为什么人数骤减?

原因也很简单,针对华人的第二次大清洗,正在到来。

1911年鼠疫爆发后的华人驱逐令,只是俄国大规模排华的序曲,高潮发生在苏联掌权之后的海参崴大清洗。

海参崴大清洗

海参崴大清洗

山东人把去海参崴谋生称作「闯崴子」。

而海参崴,正是俄罗斯在远东地区的出海口,也是其太平洋舰队所在地。

而海参崴,正是俄罗斯在远东地区的出海口,也是其太平洋舰队所在地。凭借这个优良的深水港口,俄罗斯可以挟制中国、日本、朝鲜、韩国,以及美国在太平洋的军事部署。

|1990年,海参崴上驻扎的苏联太平洋舰队。

图片来源:US Government

对于那些在清政府统治下无力谋生的中国人,海参崴同样是个好地方。

来到海参崴的中国人,多为季节性移民。每年3月到12月期间,他们到矿藏、林场、狩猎场等地打工。通过辛勤的劳作,一名工人总共可以存下150到300卢布,这要比待在清帝国的境况好一些。

中国餐馆、修鞋匠人等,也都随处可见。

图片来源:State Archive of Primorsk Region in Vladivostok

一个可以想见的理由是,勤劳的华人给当地白人(包括俄国人和其他欧洲国家移民来此的白人)造成了极大的竞争压力。

图片来源:潘晓伟《十月革命前俄罗斯远东地区华人商业活动》

1929年,国民政府和苏联发生「中东路事件」,为了报复中国,苏联大量驱逐并抓捕华人,在海参崴被抓捕的华人就高达7000名。

| 中东路事件中,苏联军队夺取东北军旗帜。

图片来源:Wikipedia

1937年12月23日,苏共中央监察委员会主席叶若夫向远东边疆区内务管理局局长柳什科夫发出密函,内容是:

官方当时公布的调查结果中披露,远东地区被认定有罪的中国人共5816名,被处决的人共有3123名,被投入监狱的共有2693名。

此后,有数据显示,一年内被驱逐出境的中国人多达11198名。

| 海参崴市中心的列宁雕像

双方最终的解决方案是,将远东地区的华人迁往新疆、哈萨克斯坦及中亚等地。

秦晖教授在《谁是中国真正的朋友和敌人》中就谈到:

「对华人最坏的国家,我们认为是最友好的国家,对华人最好的国家我们认为是最敌对的国家。」

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/QzCg37THVk70pq0RuILd_g

“在北京活得那么累,你说你到底图啥?”

“房价那么高,工资都付给房东了,有什么意思?”

“大城市开销这么大,一年也存不了什么钱。”

“连个对象都找不到,还不如回家,都帮你置办好。”

……

买不起的房子,挤不上的地铁,散不去的雾霾、控制不住的无力感…

因为压力、因为疲惫、因为孤独,每一个还在大城市打拼挣扎的人,谈起“逃离北上广”的话题,内心总会有波澜。

我们谈论了很久、争吵了很久,但真正逃离走的,又有几人?久而久之,“能逃离北上广竟也变成了一种奢侈,一种权利。”

无论是逃离还是停留,终究是每个人的自我选择,是在理想和面包之间的又一次权衡。

香港岭南大学中文系教授许子东

为什么全民迷恋“北上广”?

文 | 许子东

前年在北京办讲座,碰到一对三十多岁的夫妇,两人分别是大网站和出版社的普通编辑,开着一辆宝马X1,颜色并不好看,据说是特价产品。他们开车送我,在四环路上塞了一个多小时车。

从聊天中得知,他们多年前在北京四环外买了一百多平方米的房子,当年一百多万,现在值八九百万,可是他们却说毫无意义,只有一套房,卖了也买不起新的,每天上下班在路上至少要花三个多小时。看得出,他们在北京生活压力很大,牢骚很多。

于是我就问:“你们都是武汉人,为什么不到武汉找类似的工作呢?房子卖了八百万,到武汉两三百万就可以买到更大的房子,余下的虽说不能坐吃山空,但至少可以大大减轻生活压力,也许还可以环游世界,不会整天塞车在雾霾路上……为什么不逃离北京呢?”

他们沉默了好一会儿。

男的说:“我们也想过,也有实际可能,但总觉得哪里不对劲,或者说不甘心。”女的问:“许老师,设身处地地想,你会离开北京吗?全家,而且可能是永远的离开?”,一下子把我也问倒了。

北上广,在中国已经是一个符号和一个象征了。房价飞涨,生活艰难,但又极具吸引力。有人为了进入北上广,不惜一切;有人却又生出念头,想逃离北上广。

塞车的大把时间里,我跟他们一条一条地仔细分析。

首先,你们的生活目标到底是城市,还是工作?是户口,还是专业?

几十年前问这个问题真是太奢侈了。1966年6月13日全国停课闹文革的时候,中国有大学生五十四万、中学生一千多万、小学生一亿多,全部停课。这三个数字构成了一个三角形,一个中国知识人口的金字塔。除非是被迫或是思想觉悟特别高的人主动去边疆,否则正常的北京人、上海人是不会离开的。为了专业需求放弃大城市的人极少,因为有专业需求的大学生总数就极少。

今天不同了,小学生还是一亿多,可是初中、高中生各有两三千万,在校大学生也是两千多万。如果说,五十年前中国的知识人口是一个金字塔,那今天就是阿波罗神庙上的柱子,下面略宽,上面几乎一样粗,这样才有机会再谈知识人口的结构变化、对全民文化需求以及思想意识形态的影响。

回到北上广话题。这说明几千万大学毕业生,现在有选职业还是选地方的权利了。有数据表明, 2012年,北大有七成的本科生和四成的研究生选择京外就业。到2015年,清华毕业生京外就业率已经连续三年突破50%。北大、清华的毕业生如果自愿降低专业要求,随便在北京找个工作是很轻松的;选择京外就业,说明他们的职业考虑大于城市的考虑。我个人认为这是一个健康的方向。

在美国,大学生、研究生很少有把在纽约、芝加哥、旧金山生活作为人生最高目标的,如果在二、三线城市有一个机会(美国没有二、三线城市的说法,姑且用之),薪酬多30%-50%,他们多半会转工跳槽了,不光是为了钱,薪酬代表职位,代表你受重用、有前途。

这种情况跟美国各城市之间生活方式接近、物质差距不那么大有关。如果一批老同学见面,一个在达拉斯年薪十五万,一个在纽约年薪十万,当然前者更自豪。而假如这种情况发生在中国呢,一个在武汉挣一万五,一个在北京挣一万,大家会怎么看?他们自己又会怎么看呢?

这不单是北京、上海的问题,台湾、香港的大学生们,迄今为止大部分都从未想象过要到别处去谋生(别处不是指巴黎、纽约)。因此,台湾大学毕业生起薪点22K台币已经炒了很久了,22K台币相当于五千多人民币,相当于北上广一个出租车司机的工资,可是台湾的总体生活水准更高。同样,香港大学生面临外来人才的竞争,找不到出路,前途堪忧。

如果以专业优先来选择城市,不同专业就有不同的选择。

如果是在大学教书或者做研究,那么城市不重要,大学才重要。美国很多一流大学都不在“北上广”级城市,普林斯顿、斯坦福都是独立的小镇。芝加哥大学虽然在大城市,却靠近城南的贫民窟,绝非适合居住之地,但是人们只追求专业,不在乎环境。中国的问题是好大学集中在北上广,北上广压力大,选专业、选城市成了一回事。

从事新技术,高科技领域呢?

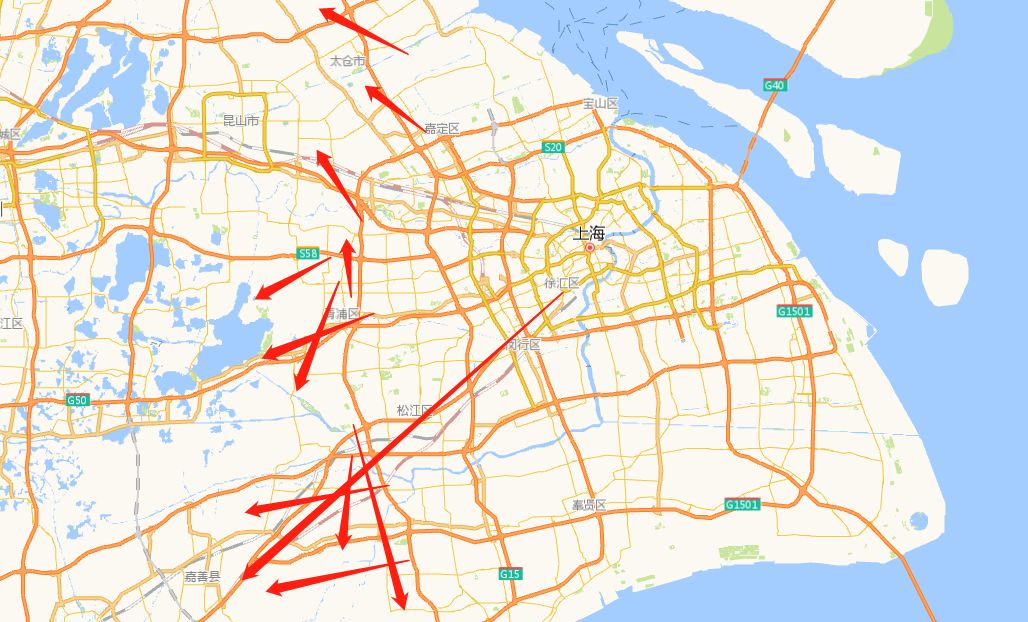

硅谷在加州中部小城,谷歌、波音在华盛顿州西雅图。而在中国,你要做IT,要到高层的研究机构,就要到北京中关村,各大门户网站也都集合在中关村。我开玩笑,要是那里一停电,中国的文化中心马上休息,这是科技产业布局上的“北上广”。难怪这么塞车,城市化道路不可承受之重。

也有些专业人士必去波士顿、纽约的,比如艺术、建筑领域。学电影的必须去洛杉矶。想做官的倒无所谓,在美国哪里拿到选票哪里就好。在中国也是,要上升,先下到地方去锻炼。

随着社会的发展,能逃离北上广是一种奢侈,一种权利。

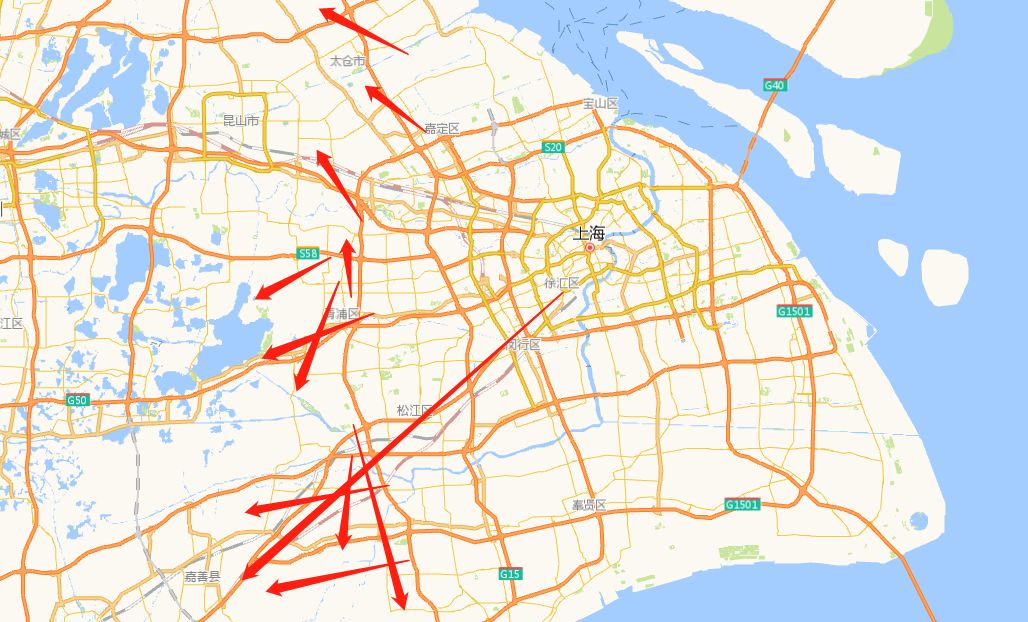

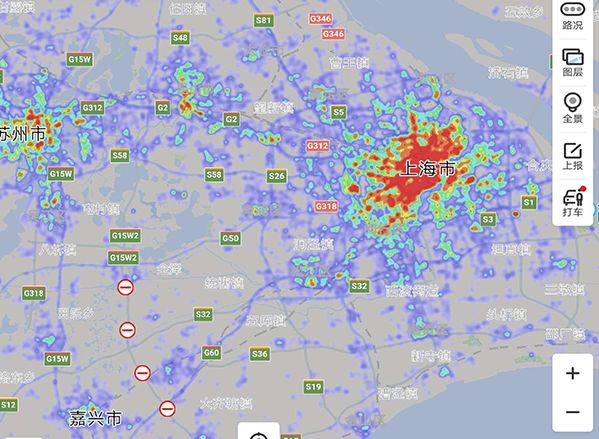

如果说主动离城的是精英,那么努力进城的又是怎样的人口呢?上海目前总人口2415万,其中外来人口983万,占三分之一以上。有统计表明,外来人口的就业主要有两类,一类是做本地人不愿意做的事,另一类是做本地人做不了的事。

上海的服务业77%靠外来劳动力,建筑业74%,住宿餐饮74%,批发零售62%,制造业61%——说通俗一点,如果不考虑专业,想进北上广的人口处在社会生产链的较低端。对他们来说,城市竞争天生就不公平:没有户口,小孩读书成问题,没有原来的公家分配房子等社会主义经济的基础,而且现在限制越来越多,进北上广的门槛越来越高。

所以,这么多人想进来,我们怎么舍得走呢?这对夫妻虽然没有明说,我却听出了他们的意思。在中国人看来,大家抢着要的东西总是好东西。

身为新北京人、新上海人有时候也怀旧,怀念家乡,但还是相信北上广的社会阶层更平等些,女性平权更普遍些,子女前途更光明些。有些生活习惯、生活理念,对于社会新的游戏规则的追求,都构成了他们无法从北上广逃走的理由。

所有这些都不能说是没有道理的,我对那对夫妻说,你们都是大学生,有专业选择的能力,也有经济上的支撑。男方在大的门户网站就职,或许在北京更有发展,可是现在很多地方的出版社都不错。女编辑问,比方说呢?我说,广西师大出版社就做得很好。可是“理想国”也是在北京啊,她这样回答。

全民迷恋北上广,只是中国城市化进程的一个过程,而不是中国城市化的目的和理想。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/pgalW9jNY9gv0PsEngzPdA

来源:量子位

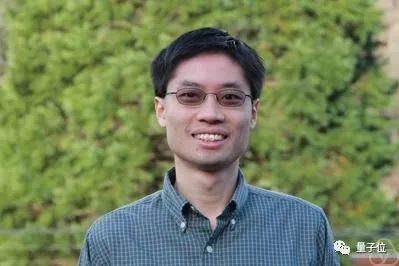

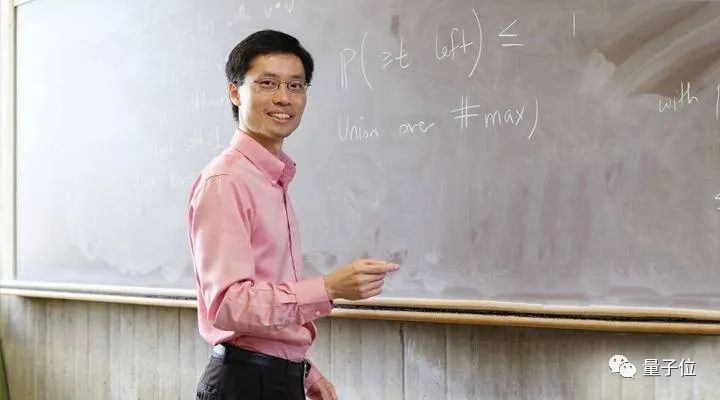

罗博深,一个复活了美国奥数国家队的男人。

在他的执教下,美国奥数国家队迎来了黄金时期。

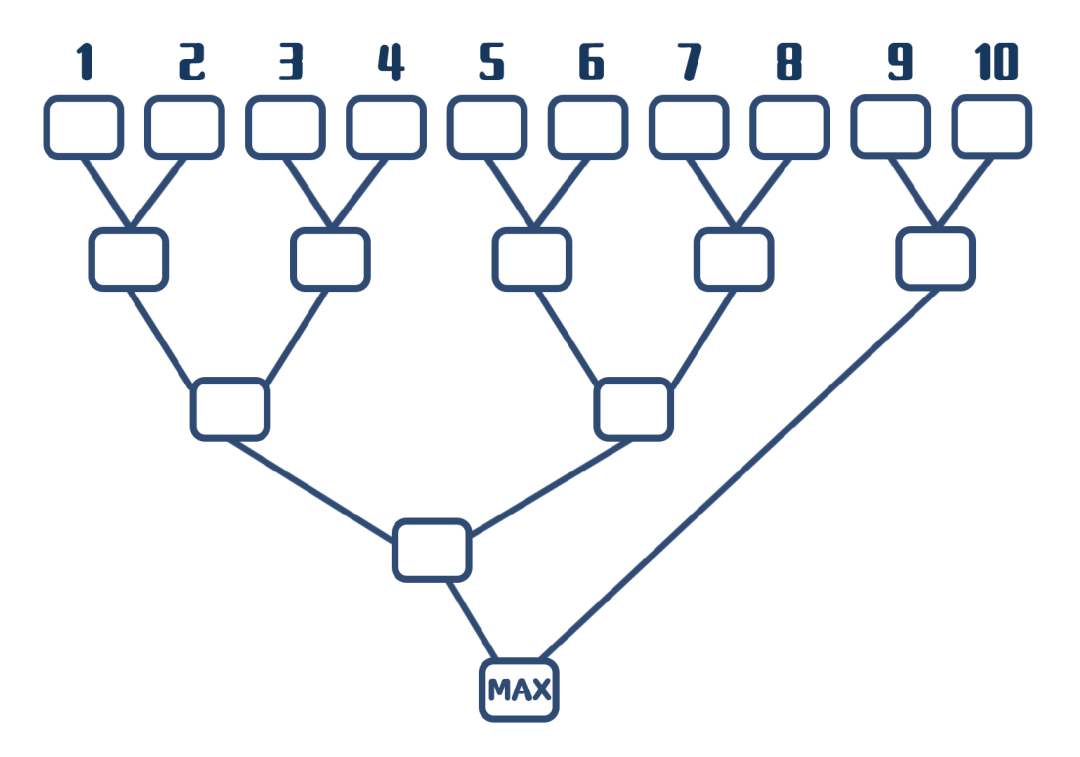

过去六年中,共获得了4个国际奥数竞赛(IMO)第一名(2015、2016、2018、2019年),打破中国队此前的“垄断”局面。

注:其中,2019年与中国队并列第一。

这也是美国队自1994年以后首次夺冠。

而回望八年的执教生涯,罗博深在公开采访中说过最多的一句话就是:

我执教的目标从来都不是要赢。

仔细算下来执教奥数国家队,其实是一场意外。

2002年,当时还在加州理工学院读大二的他,在一位朋友的建议下申请了美国奥数训练营(MOP)的助教职位。

罗博深犹豫了一下,因为他在高中时参加过1999年国际奥数竞赛,当时在6名美国队员中排名第五,最终摘得了银牌,这样的成绩并不理想。

我之前从来没想过要申请。不是因为我不想。而是因为我觉得外面有更好的人。

但他最终还是同意了。

幸运的是,那一年MOP突然大幅增加预算,学生规模扩大了5倍,由此需要大量师资引进。

罗博深就拿到了最后一张入场券,加入了MOP助教团队。

据知乎上他本人介绍,当时在完成修改试卷任务之余,他还主动请缨给学生上课。

在授课过程中,他就产生了他自己独有的方法论——始终以初学者第一次了解这些知识时的感受为出发点来进行教学。

他会围绕一组精心挑选的相关题目来展开每一堂课,鼓励学生说出自己的想法,一起头脑风暴攻克题目。

比起一上课就把解题方法告诉学生,我更倾向于让全班同学集思广益。

结果在MOP训练计划结束时,他给学生们留下了深刻的印象,被学生选为最佳讲师。

由此,他就再也没有离开过MOP的助教队伍。一直到2004年,他第一次被任命为美国国家队副领队。

在担任副领队期间,他采取了一系列的改革措施。

比如,帮助高中生明确IMO比赛之后的方向。

当时每隔一天就会开一次夜间研讨会,由助教介绍自己的工作内容,并着重介绍自己如何从IMO走向现在这条路的。

再比如,让奥赛生参与到大学的学术研究中来。

当时,罗博深在大学组织了学术研讨会,由一些教职人员提出数学研究问题,带领本科生共同解决,而奥赛生也可以来旁听提问。久而久之,一些奥赛生也参与了科研论文的合作。

在接受Quantamagazine采访时,罗博深举了这样一个例子。

即使在IMO考题上没有有关量子力学的内容,但研讨会上也会讨论用于分解数字的量子算法。

2013年,美国数学协会邀请他担任主教练。他接受了这一任命,但有言在先。

如果我担任主教练,要做好美国队比赛成绩下降的准备。

我执教的目标不是IMO团队排名,或是一共获得了多少奖牌。而是这些前来参加培训的学生能否在二十年多年后取得成功。

结果两年后,美国队就迎来了21年来的最佳排名。

而这样惊人的成绩,除了学生们的自身努力之外,还可能来自于罗博深长期坚守的理念——“关注学生长期发展”所驱动。

当时,他在训练营中采取最主要的创新举措就是免费邀请来自世界各地的竞赛团队与美国队一起学习。

每年6月,数学协会邀请60名高中生参加训练营,根据前一年的考试结果,当中6人已经被选中代表美国参加IMO。

但其余54位高中生仍会与其他国家成员一起训练,建立合作关系。即便不能参见IMO,对这些学生来说也是非常有价值的。

罗博深告诉Quantamagazine:

我们的目的不是派6个人去参加IMO,而是让60个人感受到IMO的氛围。

这也恰好印证了罗博深从一开始就没想过赢,而是想让更多学生来感受数学,了解数学,学会研究数学问题。

这样的思想也贯彻到了他在卡内基梅隆大学(CMU)的教授生涯上。

在CMU,罗博深开设了专门为普特南数学竞赛培训课程,称为普特南研讨会(Putnam Seminar)。

普特南数学竞赛,是由美国数学协会举办,针对美国和加拿大本科生数学能力的标准化测试。

每年吸引来自500所大学约5000名本科生前来参赛,每所参赛大学会派出3人代表团加入对战。

在过去十年中,CMU在个人排名前10%的选手数量稳居第二位,仅次于麻省理工学院。

而就在2016年,CMU的三人代表均排名前五,为学校夺得了历史性的冠军席位。

要知道在此之前,自1939年以来,CMU还从未得过第一名。

实际上,罗博深与数学结缘很早。

罗博深的父母都是新加坡华人。父亲罗伟贤是威斯康星大学麦迪逊分校统计学专业教授,拥有国际数理统计学会Fellow、美国统计协会Fellow等荣誉。而他的母亲李月娥,也曾在新加坡担任高中数学老师。

△罗伟贤

根据罗博深的自述,在他小时候,母亲就会在家里教他基本的计算和代数知识。而他虽然在美国长大,但在小学三年级之前,也经历过来自父母的东方式“题海”教学,打下了扎实的数学基本功。

但父母带给他的,并不仅仅是做题大法。

在接受Quantamagazine采访时,罗博深举了这样一个例子:

在他5年级左右时,他的父亲在家里找出了一本数学难题集。里面的问题不是什么“速算100道算术题”,而是希望读者打破思维的条条框框。比如,你有6根牙签,如何将它们排成4个三角形?

如果你还停留在二维平面上,那就会陷入困境,因为解决方法是:搭一个四面体。

罗博深表示,父亲会经常带着他们兄妹三人一起研究类似的数学难题,一起对答案、讨论各自的想法。

在这样的家庭氛围中,可以说,数学一直都是罗博深生活的一部分。他也很早就在对难题的挑战中明白了这样的道理:解决数学难题需要坚持不懈,并且要善于打破思维定式。

于是到了初中时,罗博深顺理成章地开始接触数学竞赛。

竞赛中的竞争氛围完全符合我的三个兴趣点:人、挑战、思考。

不久之后,他的天赋便得到了印证——

在全美最具影响力的初中数学竞赛MATHCOUNTS上,罗博深拿到了个人排名全美第三的成绩。

而在这个过程中,罗博深不仅享受着挑战自我的刺激感,也将数学竞赛视作“大型的数学派对”:

我看到的是一群卸下天才光环后的平常人,我深深享受着与他们相处的时光。

他的竞赛之路,也就一直延续了下来。

在1999年,罗博深代表美国队参加了在罗马尼亚举办的国际数学奥林匹克竞赛(IMO),摘下一枚银牌。

据他自述,他也借此机会接触到了一些中国队队员,“人生中第一次把汉语用于实践”。奇妙的是,当2018年IMO重回罗马尼亚,他和当年的中国队队员瞿振华,分别以美国队和中国队总教练的身份,故地重逢。

另外,值得一提的是,罗博深的弟弟妹妹后来也在MATHCOUNT上拿下了全美第一和全美第二的成绩。

弟弟罗博儒后于MIT拿下应用数学博士学位,现为哈佛医学院副教授。

妹妹罗博玲博士毕业于加州大学伯克利分校,现为剑桥大学纯数学与数理统计学系讲师。

麦迪逊当地媒体曾报道称,他们一家人是麦迪逊的“第一数学家庭”。

如今,罗博深主要从事数学教育工作,将“提高全世界的数学兴趣和能力、构建一个思考型世界”视为己任。

而他的教学方法,始终强调寓教于乐。

2014年,他推出了一款名为Expii的免费应用程序,利用互动式拼图来教授基本的数学概念。

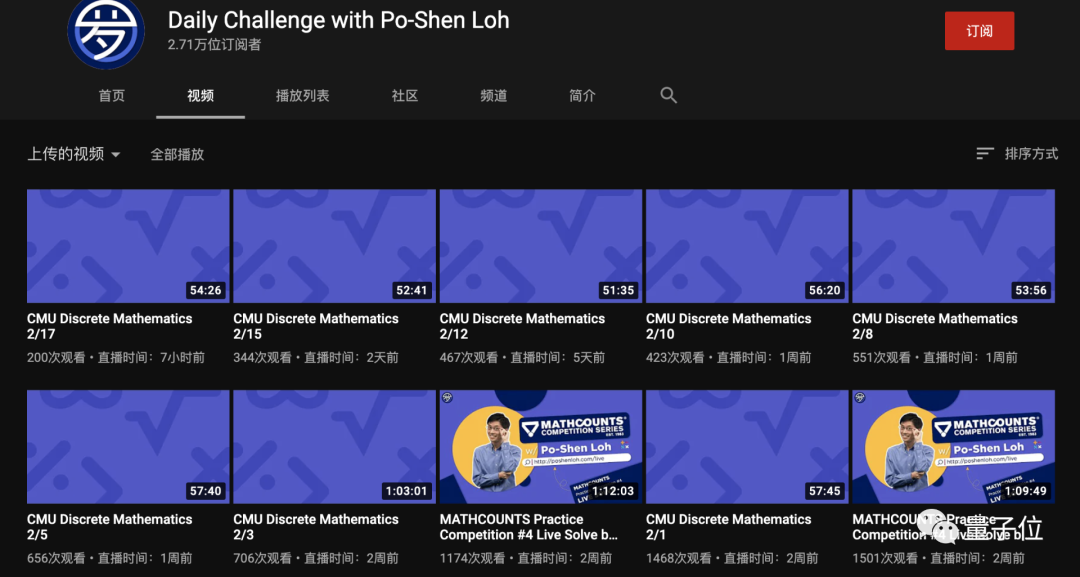

他还制作了不少YouTube视频,不仅有正经向的课程内容:

也有类似这样,分析编舞背后基本数学知识的视频(手动狗头):

罗博深曾在自己的文章中表示,他关注的重点从来都不是“是什么”或“怎么做”,而是“为什么”,目的是让学生学会从数学的角度进行思考,而不是机械地习得固定的知识点。

他举了这样一个例子:

在讲小数和分数互相转换的方法时,我没有让学生在课上系统地练习每一种方法,而是引导他们从奇妙的数字1/89(约等于0.011235)中发现问题。

再比如在更高阶的课上,我会和他们一起深入讨论前N个平方数之和(1+4+9+16+…)的公式,与球体体积公式中的“4/3”之间的关系。

而在科普教育工作之外,作为CMU的数学副教授,罗博深也依靠数学家的敏锐,对数学教学方法进行了进一步的钻研。

比如2019年年底,他就提出了一种更容易学会的一元二次方程求解方法。

有外界评价称,将这种方法运用在编程中,能让代码更具可读性。

另外,值得一提的是,作为一名华裔,罗博深一直对中国很感兴趣。来到中国时,习惯于英语演讲的他,特地进行了数次中文演讲。

而在中国受到关注,也使他倍受鼓舞,决心要为东西方数学桥梁添砖加瓦。

参考链接:

https://www.quantamagazine.org/po-shen-loh-led-the-u-s-math-team-back-to-first-place-20210216/

罗博深知乎专栏:zhihu.com/column/c_1086208827355062272

– EOF –

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/LmMEBn0_tOWkS1jY65jFUg

或者

或者

少儿编程要不要学?

看年龄,学龄前受认知发展的局限,不推荐,但是可以尝试家庭启蒙。

学龄后,以三年级为大致分界线,低年级注重兴趣培养,高年级开始试错。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/WWPM8QWFI01iriXJbpKGTA