看到这个标题,可能有小伙伴纳闷了,博主你这是要干啥,改行搞娱乐圈了?

当然不是,娱乐圈我是真不懂也没兴趣,不过对他们背后运行的那些猫腻兴趣却很大,爽子搞出来那1.6个亿的事之后,我就开始写这篇,没想到热点已经过去好几个了,文章还没写出来。

事实上所有那些“表层之下的运行规律”我都感兴趣。爽子的那1.6亿片酬出来的时候,就想跟大家分享,不过苦于了解的不太全面,最近跟一个圈里混了很多年的人深入聊了下,结合我自己的了解,写成了这篇,于是才发出来。

大家记得那个巨无聊的话吧,如果全国十二亿人每人给你一块钱,那你就是亿万富翁了。这个事只有小孩才会觉得有点意思,以为发现了敛财新手段,只是很快就发现不现实,没法操作,别人不会平白无故给你钱。

不过等到了一定年龄,大家就会发现现实世界里,除了税收,还真有这种东西。

主要存在于下边的三个领域:

互联网;

金融;

娱乐圈;

这三个行业都是那种从全国人兜里抽份子钱的行业,而且受益者不是太多,间接效果就是几亿人给一小部分人打钱。尤其是这些年,金融又和那两个结合了起来,简直是印钞机。

而且跟所有“利润丰厚的小圈子”一样,这种圈往往肮脏不堪,各种潜规则,圈子里还有更小的圈子,总之水很深,一般人把握不住。

今天的内容开始前,咱们先普及几个常识。

娱乐圈的核心阶层是上市的大影视公司,这些基本上就是一台不用电的印钞机。

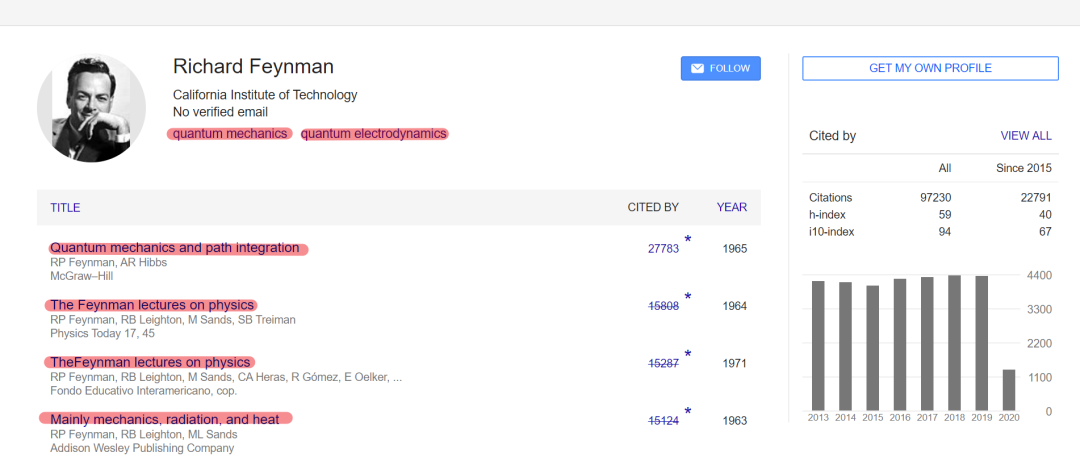

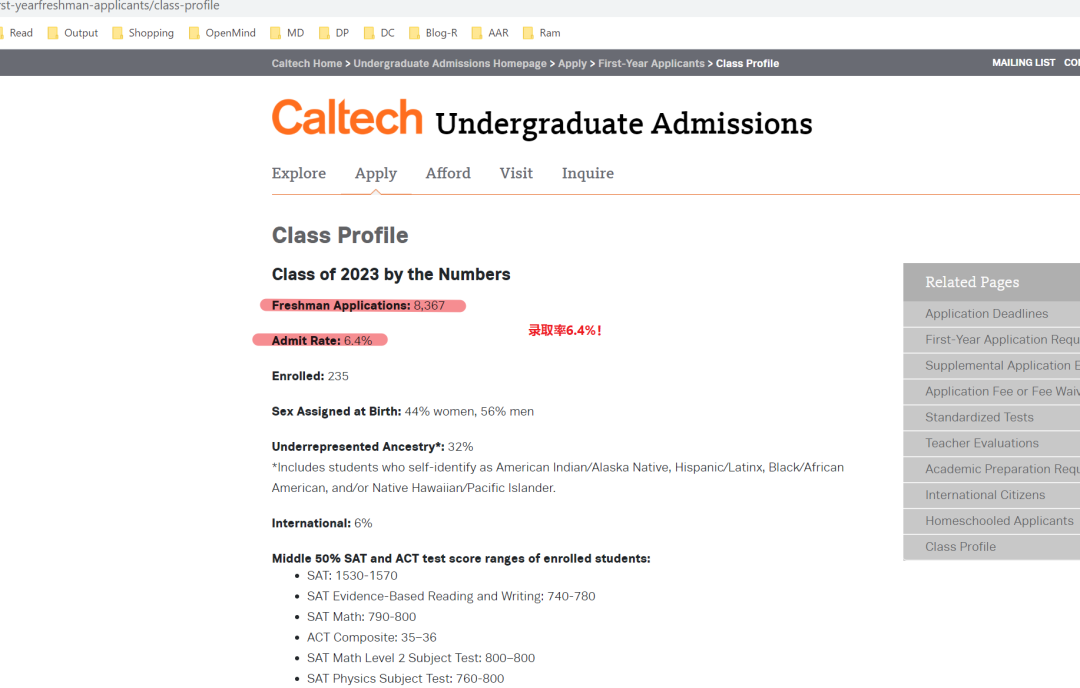

上市影视公司的获利方式特别多,首先是上市就可以募集资金,这个很关键,大家一定要记住。以前那种明星火了广告商赞助、最终由观众买单的模式正在弱化。现在主要的模式是上市公司从股民那里募集资金,然后他们再玩来玩去。

明星声望高,拥有明星的公司也就被大家看好,股价会上升,大家踊跃给公司打钱。上市公司筹到钱后,可以操作的空间就大了,娱乐业是轻资产大资金的产业,一部电影电视耗资动辄以亿计算,其中可以通过做账是运作的地方太多了。

在这里首先要说一个关于投资影视洗钱的误区:很多人说洗钱过程是花一万块钱拍影视剧,报账的时候报10万,把9万转到相关公司账上,只要提供发票把账目作平,那9万就被洗白了。

这个说法正好搞反了,有些小伙伴看到啥理解不了的,都觉得是洗钱。其实洗钱是为了把不合法的钱变的合法,钱如果能堂而皇之的转出来,就说明这些钱已经没问题了,那还洗啥洗?这篇文章说清楚了,《一文说透地下钱庄到底是个啥》,附在文末了,看完本文有兴趣可以看看。

以前我给大家解释过“偷票房”或者“鬼场”,也就是有人拍了一部电影,上映的时候根本没啥人看,但是电影院可以搞得就跟很多人看似的,把来历不明的钱放到票房里,这些钱就被洗白了,这才是洗钱,要用票房来掩盖来历不明的脏钱。

在国内假票房最厉害的时候,电影院里假票房玩疯了,影院几乎不关门,过了十一点不用买票进去随便看。一张票没有卖,但是看票务系统全卖完了,甚至排片排的一部片子只放四十分钟。胆子大的把票价都订到100一张。

还有那种你买的一个片子,看的也是这个片子,给你的票却是另外一个片子,价格也比你实际支付的贵很多。这是院线在偷票房,借着这个办法把票房弄到合作的片子那里,增加票房收入。

很多出品的影视公司和放映院线本身就是合作关系甚至是一家,左手到右手,优势不要太大,国家打击起来都很困难。不过后来做得实在是过分,最后引得监管方打击。从那以后假票房的问题好了很多。

影视行业有时候确实需要洗钱,但是大部分时候其实是利益输送,也就是赚了很多钱,或者从股民那里募集到很多,有人想把这些钱弄到自己账户上去,或者想少交税,这就有需要一系列复杂的操作。

这就是为啥有一些电影,一看就是注定赔钱的,甚至都不上映,明显不是在偷票房,也不是洗钱,这类往往就是偷公司的钱或者藏收益。

小伙伴们时常看到一个电影或者电视,号称花了几个亿,但是看起来非常劣质,而且是剧情演员道具布景特效全面的差,似乎根本没有花那么多的钱。

最后票房也是很低,看起来亏得一塌糊涂。我以前也不理解啊,纳闷为啥有人会花钱拍这个,更奇怪的是还有人花钱看这个,他们脑子都坏了?国内居然潜伏着这么多神经病?

后来才知道,其实能上电视的已经是精品中的精品了,每年一大半拍出来的东西,打开始根本就没有打算播放,很多本来就不是为了赚钱,或是为了避税,或是转移资金。

当然了,在宣传的时候还是要说投入多少多少亿。账目上可能看起来确实花了很多,但是好多钱通过相关公司,从别的项目回到了自己手里。

不理解?我再举个例子。

有些人去出差,搞了一堆打车票和酒店发票回公司报销,本来花了一万,搞出来三万的各种发票。公司还以为他这是实际支出,其实这些票都是他从票贩子那里弄来的,都给他报销后,他就赚了两万。

拍电影也一样,可能是公司管理层用假项目骗公司的钱,看着花了好多,可能最后大部分都跑到管理层自己的公司里去了。

说到这里,大家可能纳闷了,还能这样?不是说私企比国企优越的地方就在于企业是自己的吗?当然不是了,现代上市企业的管理权和所有权是分离的,企业的CEO是职业经理人,所有者是股东们,他们之间是会有利益冲突的。

如果哪个公司拍影视赔钱了,不要随便认定人家会难过,可能在那里偷着乐呢。

还有一种转移资金的方法,就是通过明星来转移。

影视公司通过制作亏损,把资金从账上转移出来,特别是上市公司,通过转移把钱从公共账目弄到外面,只需要保持一个少量的盈利即可,这样就规避了上市公司被监管的问题。

比如这次爽子的事情,合同方的北什么文化,有名的“爆款发动机”,很多大家熟知的爆款大片都是他们公司搞出来的。奇怪的是,看财报他家只要赚到钱以后就失了智一样的乱花,看着和赚来的钱有仇一样。再仔细看,从资金转移的角度看,乱花钱不过是一种表象,目的可能是为了把利润从上市公司转出来。

举个例子大家就知道了。

比如我搞了个上市公司,搞出来了爆款产品,赚到了钱,不仅如此,从股市上还融到了不少钱。但是这个钱是公司的,公司上层如果想把这玩意弄到自己账上,有办法吗?比如我可以给我自己发一百个亿的工资吗?

几乎没可能,说不过去,而且盈利是要交税的,打到我自己的账户上也要交税。

那有没有办法解决呢?也不是没办法,比如我再搞一个烂片,给主演两个亿,他收到钱再给我想办法转过来。这样公司最后盈利很少,税也可以少交,谁要是问起来,就说拍烂片花掉了。

最后打给明星的钱也能转一圈到我碗里来。

当然了,实际的过程要影视公司注册很多公司配合,过程非常复杂。但是目的手段大致就是上边这样。

如果是正规一点的剧组,拍的东西还是要上荧幕的,这种的名义预算都是以亿为单位的,实际代为也是千万级别。各种部门都很齐全。这事的毛病一个是着急,一个是要应付花钱的老板。

说到着急就是拍片子跟撵贼一样,一个电影拍一个半月,电视剧一集平均只有2-3天。演员每天要18小时,导演和副导演几乎都轮班干活。

所以那时真的是缺演员,太缺了,有点名气的价格飞涨,而且档期满到爆。这也是演员片酬那几年快速增加的一个原因。

有点名的演员就特别的紧缺,一个是拍戏本身就要消耗很多时间忙不过来,二是谈话类和真人秀节目那时大量抢走档期,三是很多演员是真不会演戏,有一个女演员拍一个哭的镜头笑场十几次,导演都哭了。

到这个地步,演员的脾气就上来了,有的干脆说不来就不来。那时候导演都特别孙子,见到主演都要客客气气的。

不知道哪个天才,被逼急了运用起了技术手段,比如找七八个替身,主演只要不出正面就用替身,外景全部用绿幕。但是就算这样都还不够,只好抠图,但是抠图不光花钱,还费时间,抠图的公司赶不过来,或者为了多赚钱一下接好几家的活,自己留下一大半把活转给小公司干,这些小公司图都抠的一塌糊涂。

至于做特效,很多时候要等半年,哪个能等你?所以有的大剧组都能弄出斗气化马这种玩意。差一点的剧组甚至有雇在校非本专业的学生弄特效的,弄出来的效果真是一言难尽。

当时一个原则就是拍起来要省,要快,布景道具服装都要省。拍校园青春片,职场剧和家庭伦理这种特别多的室内,各种东西都方便快速,布置的东西做账也非常方便。抗日剧和古装宫斗剧大热,因为横店等影视城弄了一系列场景,服装道具最开始花高价做了一大批,如果租用的话也很方便还便宜。

不过走账的大头还是看演员,你指着一头猪说我花80万买的会被打死。你指着一个人说我给了1.6亿找来拍片子,你就算不信没有证据你奈我何?你能证明他不值这个数?

其实明星所谓的上亿片酬,很多都要转手再回去的。当然了,把钱再顺利地给人送回去,也不是那么容易的,不能你拿卡一转就成了,这也是技术活。需要专业人士操盘,咱们就不细说了,网上有人说买个艺术品,倒也可以,但是太低级,明天爽子去买个艺术品大家不就看出来有问题嘛。

那时候各种人都在往娱乐圈里面挤,因为钱太多,但是人不够多,没有足够的人就没有足够的项目。

在2018年,资本方实在是受不了了,开始了积极的资本造人:那一年《创造102》和《偶像练习X》开播,直接获得了惊人的关注和流量,批量的偶像开始被创造出来。反正经过了好多年的折腾,观众对于演技和唱功早无所谓了,要求非常低,只要是个活人就行了。

而且练习生这个套路应该是韩国那里学来的,可以解决资方面临的一些麻烦,韩国资方一直有很多麻烦,解决这方面问题有经验。

以前明星们往往本身都是大佬,偶尔不太好说话,有时候也不太配合,让资方非常头疼。而新产生的那些偶像是资方用长期合同锁死的,属于资方的“自己人”,操作起来更方便,而且明星赚的钱最后大头也被资方拿走了。甚至有种说法认为,粉丝和股民是韭菜,这些流量明星也是大韭菜。

这也能解释为啥流量明星更新的特别快,很多三十来岁的老同志刚认识某个流量明星,一转眼那个明星就已经过气了。这个道理也不复杂,如果流量明星火得太久了,资方容易控制不住这个明星,所以就要不断推出新人。就好像很多公司甚至不断弱化自己的业务骨干,各个地区的销售要轮换,就是为了防止客户跟着骨干跑了,资方也是这么想的,让明星跟粉丝的关系不能太持久,不然明星容易带着粉丝出走。

从那时开始,为了维持偶像的高身价高曝光,专业的粉丝团出现了,目的就是维护偶像。不然你说某个流量明显身价千亿,可是大家都没听说过,那该多尴尬?这时候就需要粉圈的人不断造势,刷的到处都是,你不管在哪上网冲浪,旁边都有人在聊流量明星,给人一种“天下谁人不识君”的感觉。

这种接近工业化的造星,让原本空旷的娱乐圈瞬间被挤爆,出击困难而自守容易,一个个封闭半封闭的饭圈就出现了,甚至到现在有了宗教化的趋势。各种真假粉丝到处操作,这几天为了投票,爆出的买了奶倒掉这种操作也是意料之中的。

2018年之所以被称为饭圈元年,因为资本,经纪公司,媒体和粉丝终于站在一起了。成建制的专业团队走上了台前幕后,大家互为犄角,一起搞钱。

我以前太年轻,一度以为明星们的价值是这堆小粉丝给托着,后来发现太过肤浅太过缺乏想象力,如果只靠粉丝,明星们都饿死了。以前以为只有一个小燕子是资本圈大佬,现在才发现大家都是资本玩家。

那时候还缺内容,有段时间抢ip抢的飞起,价格飞涨,好多爆款价格被炒作的不可思议,一些写书没有挣到太多钱的作者,在卖改编权的时候倒是发了。不过好像都改编的不像个样子,粉丝和路人都在骂。

当时抢手的还有编剧,有点名的编剧根本不写剧本,一集20万挂名,当然拿到手也就不到一半,不过可以挂好几个剧。分派下去剧本,因为急着要,一个剧三四个人分开写,写的不管编出什么狗屁不通的玩意,实际写的人一集上万还是能挣得来。

那时候电视剧特别水(现在大部分也很水),片子立项都60集起步,到拍的时候可能就拍成80集,到了放的时候又弄成100集。整个片子几段分开了看,就是烂片一点毛病没有,你要是连着看比一般烂片还烂,前后根本不挨着。因为不是一个人写的,写的时候赶工,根本顾不上故事衔接了。

有一次和圈里人吃饭,他说了件刚看到的事。说是一个制片在骂编剧蠢,写了一个月没写完,编剧说手下的三个人有两个新来的,80集剧本,头尾中间都写好了。但是写的东西人物性格完全卯不上,中间没法接,正在焦头烂额。

导演在边上听了一会,说到30集的时候叫男主出国半年,飞机上遇到个绿茶变心了,女主被刺激。或者出去被车轧死,这时候冒出来个没有见过面得双胞胎妹妹给她报仇。或者是女主被撞失忆了又回来报仇。结果过了一段时间绿茶暴露了,男女主又和好,渣男回心金不换,女主恢复本来性格。就这个写出30集没问题吧?还能卯上两头。

在场的人都竖大指敬酒,导演干了一杯说大家过奖了,我前几天看那个谁,拍的新片就这么胡拍的,咱多给男主加了个绿茶,这个角色要多卖点钱啊,上次那个老板包的小三和我说了,就特别想演绿茶。制片听得都直嘬牙花子说,她上次演失足妇女演的都能得奖,这次变的太快了吧?导演说人家演失足妇女是本色出演,没有挑战性,这下要在演技上磨炼自己。

等到片子拍好了,宣发费用是可以做手脚的大头,全国每个大城市搞一轮,每个城市几十万到几百万,总数就很可观了,实际情况很多就是找个电影院免费发一轮首映票,拉上海报,看着热热闹闹的。其实花的很少,但是拍照显示人不少,至于每人花了多少钱就是随便说的事情了。

在节目制作上的套路就这些,整个影视制作链条,从立项编剧到最后卖票和播放,每一个环节都充满了做账。

从2014开始,国内政策开始鼓励影视行业发展,然后娱乐圈就开始了一轮又一轮眼花缭乱的骚操作,从现在来看,娱乐市场的资本游戏也是从那个时候开始越玩越过分。

圈内明星们开始注册空壳公司,上市的影视娱乐公司都开始大肆并购,那时候国内有点名气的基本有一个算一个都有份,这些人那时身价都过亿了,最多的都过10亿了。配合着2015年股市大潮,影视行业热得烫手,每天都是各种九位数。

影视公司通过上市或者增发,从股民那里募集来资金,然后就开始并购明星们的工作室,明星工作室获得了天量的资源。而影视公司,通过并购获得热度,钱花了反而拉高了股价,增加了公司的市值。

在账面上,并购明星公司造成公司增值,股民们天天起来也看到股票行情一片大好,几乎是一个大家都赢的局面,当时看真的是找不到谁受损。唯一可能比较奇怪的就是,影视公司的股东们减持的热度不减。

这就好像变魔术,凭空产生了一笔横财让所有人受益。但是我们知道,世界上没有魔术,魔术的本质是魔术师玩的障眼法和手速,一切都是幻觉。而金融圈的钱往往也都是一层幻觉。

现在回头看,上文说的才是一系列操作的第一步。

第二步是收购之后,影视公司钱花出去了,在账目上获得的只是空壳的明星公司,空壳公司没有资产,会造成公司总资产的减少。不过因为明星加入,公司实力变强了,在市场上有了更高的获利空间,也就是说虽然公司花钱,但是买到了以后挣更多钱的能力。

在市场上,手里有资金不是坏事,但是在手里有太多资金并不明智,应该去投资来获得更高的回报,资金放在账面上不过是数字,并不能成为估值,公司的市盈率不会因为你持有大量现金而增加。

但是拿来投资就不一样了,特别是投资明星,那时候虽然影视作品还没有后来价格那么夸张,但是已经是以“亿”为单位了。特别是合并以后,明星以前和公司是雇佣关系,现在大家都是股东,明星做事肯定比以前更努力,公司对明星的支持也更卖力,团结一心一加一大于二。

这样一看,今后的收益怎么都比把钱放着强,10亿放在账上最多变成30亿的估值,如果是换成一个大明星,可能就会带来上百亿的估值。股价又要涨上一轮了。

第三步是收购以后,钱花了,明星要补充签一个对赌协议。简单说就是,公司收购了明星,虽然说起来今后可以把明星当印钞机了,但是难免有人疑惑,怕明星因为各种各样的原因,不能给公司创造足够收益。一旦股民疑惑,不就影响公司推高股价嘛。

这时候双方就签个协议,为以后几年的盈利定个值,而且保证每年增加盈利多少个百分点(比如15%),做不到就自己掏钱把这个数目补上。

这样一来,普通人看到的是:完不成任务明星会自己掏钱,在资本市场看来是每年增加收入15%,这说明什么?说明这家影视公司的盈利预期非常高啊,15%啊,在资本市场15%的增长率对应的市盈率是很高的。而且这样一来大家的顾虑也被打消了,利空消除就是利好,股价又要涨一波了。

当时影视公司的市盈率都过百,估值轻松过百亿,那时候讲究价值投资,普通股民别的不知道,明星都认识几个,明星的挣钱能力有目共睹。买明星所在公司的股票,四舍五入,等于就是叫明星帮你挣钱。那时候各种算法反正都说得头头是道,听起来看起来都很有道理。

只是虽然有道理,公司股东们的减持没停过,高位套现,套现完了就去买房,所以每次股票暴涨完,房地产就开始疯,因为有人确实是赚到了,只是很难是普通老百姓。

这期间,2015年股市出现了大动荡,股价跌得稀里哗啦。

表面上看影视公司股价和市值大跌,监管也变的越来越严格,那一年还发起了很多并购,不过很多被取消了。

实际上大跌反倒是为影视公司减负了,那次借机把上百倍市盈率的问题解决了,很多原本没有能处理的账目也都处理了,因为估值降低了,公司的各种压力小了很多。为以后重新崛起打下基础。毕竟不跌怎么能涨呢?大家一起跌,你总不能怪我吧?

反正这些年那伙人就这样来回瞎操作,各种套钱,有时候骗股民的钱,有时候骗其他公司的钱。

今年爽子那事爆出来,既有必然性,又有偶然性,如果想改善,肯定得是他们那个圈越来越透明,不过这个过程不会太顺利。

一个哥们做金融,从美国跑到中国香港,又从中国香港跑到内地,他说内地现在金融市场跟美国一百年前差不多,看着好像管得挺多,不过整体还处在无规则状态,中国金融圈的那些大佬的操作,在美国都得是倾家荡产牢底坐穿。中国这边一方面管得太松,另一方面惩罚太轻,没啥威慑效果。

看完本文,大家应该也有感触了,第一感觉是到处都是贼;仔细往深了想,就能发现其实大家都是做了最有利于自己的选择,系统本身对贼太好,总有人会去偷。

不过我并不赞成有些人动不动就说要“彻底禁掉”,那也不太好,凡事都有阴暗面,如果都禁了,最后我们也没啥可玩的了。

而且大家也看出来了,上市公司其实更像一个“集体所有制”的企业,经理人往往有动机搬空企业,这也是为啥给明星开天价片酬的,往往是上市公司。这些问题都没啥好的办法,语言教育肯定是不行的,最好的办法还是加强立法,最起码能像美国那样证监会什么的提高点主观能动性,保护下股民们。

全文完,

转自微信公众号:九边”。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/e5fHVZ7vVJMDTvhN3YurGA