这两天第七次人口普查报告出来了,总体人口还在增长,生育率出现了下滑。

目前网络上各种各样的解读都有,要我说也不用看那么多解读。

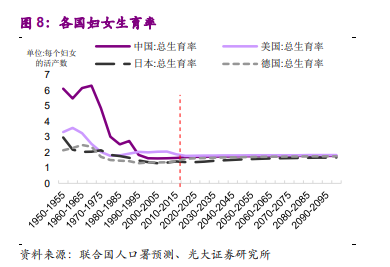

看看和我们发展路径类似的日韩,就能大致看到生育率下滑以后,未来可能的影响。

和我们很类似的是:战后日韩都是从代工起家,通过外贸积累财富以后,努力攀爬科技树,向上游拓展。

可能唯一的不一样,就是这俩国家小了点,尤其是韩国更小一点。

所以从人口规模和经济总量来说,可能看日本更具有参考意义。

从某种意义上说,日本不管是经济发展,还是人口结构,都比我们早30年。

战后的快速工业化和人口老龄化,也比我们早个二三十年。

我们现在的很多现象,日本都经历过,只是比我们早了三十年。看过那段历史的话,现在看到的很多事,你都不会觉得奇怪。

比如大家嘴里的各种内卷,年轻人不好找工作。甚至年轻人不愿意生孩子,还有人口老龄化都是一样一样的,而且可以说现在只是个开始。

想了解日本这段历史变化的,推荐看一下《日本战后经济史》《泡沫经济学》《M型社会》和《下流社会》。

这四本书的名字按顺序排下来,基本反应了日本的经济发展和时代变迁。

历史最有趣的地方,是它总踏着同样的脚步向我们走来,而且是重复再重复。

01 为啥不生了?

可能至今很多人不理解为啥大家突然就不生了,这本质上是一个经济问题。

社会越发展,经济压力越大,大家生育的欲望就越低。这个不管在东方还是西方,都是一样的。

去年的时候我们写过篇《生育率不断降低的本质是经济问题》,已经详细阐述过这个事儿

这里我们给没看过的小伙伴再大概概括一下:为啥工业化以后生育率会出现暴跌呢?主要有几个原因

首先是工业社会养育孩子,通常会产生巨大的经济压力。

工业化是最好的避孕药,世界上所有步入工业化的国家,基本都会出现生育率大幅下滑,甚至连穆斯林国家都不例外。

因为从农业步入工业社会,会伴随的一个严重的问题就是

社会化大生产以后,由于劳动生产率的差异,生产资料和资本会出现高度集中。多数人从出生就是无产阶级,到死手里都没掌握啥生产资料。虽然现在创造了个词儿叫中产,但因为不掌握生产资料,其实也就是有点钱的无产。在没有生产资料的情况下,不管无产还是所谓中产,本质上等待被雇佣的无产者,要靠工资收入来生活。这时候无产阶级生育的孩子越多,子女这代人需要被雇佣的人就越多,资方就越强势。

因为劳动力价格是供需决定的嘛,人多了你不干,有的是人干啊,反正资本家有的选。而且因为没有掌握生产资料,这些无产者是无法给子女安排一个就业和谋生渠道的。

唯一的选择就是,拿出自己被剥削掉剩余价值的劳动所得,拼命砸进教育里面。期待子女能在教育中杀出重围,最终拿到一个对得起教育投资的卖身钱。在这种情况下,多数人的理性选择就变成了少生优生。给孩子多投入点资源,期待他在竞争中杀出重围。

也就是因为抚养教育孩子的经济压力太大,很多年轻人这个阶段,选择躺平不生了。

前两天看到个段子说:一个小学生的数学作业是规划自己未来的生活。

仔细算了算账以后,他把孩子删掉了。

另外一个就是互联网让社会越来越透明了,很多炫富的东西,对人们心理的打击非常大。

要知道穷和富是相对的。如果大家都是绝对的穷,生育率不是问题。如果大家是一样的富,生育率也不是问题。

以前大家并不知道有钱人到底过什么日子,基本全靠想象。

就像很多农民总以为皇帝是不是用金锄头种地,娘娘喝豆浆是不是喝一碗倒一碗。

现在互联网发达以后,直接把有钱人的生活摊开给你看。不少人看完直接就崩溃了。

年轻一代逐步开始意识到,这世上只有一种病,就是穷病。他们不想让下一代重蹈自己的覆辙,所以干脆不生了。

很多人说国家会通过宣传,扭转观念鼓励生育,这是非常难的一件事。

对多数人来说,生育观这玩意是多年来的生活经历和现实压力造就的。人人心里都有杆秤,不是单靠宣传就能扭转的。

你和每天被生活压力摧残的年轻人说,不生孩子未来你可能老无可依,这讲的确实也是实话。

可年轻人的想法是,辛苦付出几十年,就为老了那几年有人照顾?

现在压力就够大了,还要养个孩子不是更痛苦?能躺平快活一天是一天吧。现在还过不好,谁还管几十年以后的事儿。

城市里大家都不愿意生孩子了,那么农村会多一点么?也并不会

多数农村男青年首先要考虑的,不是生不生孩子,是能不能娶到媳妇。

目前农村的光棍问题十分严重,尤其在穷一点的农村更是这样,给天价彩礼都没人愿意去。

以前总有人说男性比女性多3000万,所以女的根本不愁嫁。这话确实也没错,也确实是多了3000万。

但现实情况是,大把的城市女青年还是嫁不出去,成为城市里待嫁的剩斗士。

因为多出来的这3000万比较穷的农村男青年,她们根本就看不到。

大家都盯着大城市里和自己条件差不多,或者比自己条件更好的男性。

这就导致了大城市的雌竞特别激烈,因为你看中的往往别人也看中了。

可能每个各方面条件不错的男性身边,都有好几个还过得去的女性。

以前听人说,大城市好老公是要靠自己抢的,这话可以说一点都没错。

大城市和你竞争的女性,颜值和实力基本都是和你水平差不多的。

这是我们在《剩女的悖论》里,曾经讲过的故事,现在看来也确实是这样。

而农村的情况正好是相反的,连农村女孩子都往大城市涌。你说这些农村男青年连老婆都找不到,农村还怎么提高生育率?

02 需求减少是个大问题

生育率主要影响的是人口,人口的两端一边连着生产,一边连着消费。

因为经济活动说到底是人的活动,简单说就是由人的生产和消费构成的。

生育率无法回升,对生产和消费两端的影响会异常的大,可以说会影响生活的方方面面。

我们知道消费三要素包含了消费欲望,支付能力和生产供给。只有三种情况都满足的时候,消费活动才会发生。

日本目前生育率下滑以后的情况就是,年轻人没钱消费也赚不到钱,慢慢就没啥欲望消费了。

中年人如果没有孩子,消费会变得比以前少很多,因为消费欲望比年轻时候淡了。

老年人虽然有钱,但老年人和很多中年人一样,本身没啥消费欲望啊。

年轻人想消费没钱去消费,中老年人有钱没有消费欲望,消费的三要素无法满足。

再加上整体人口增速见顶,需求总量下降,消费就会越发疲软。

消费不行,生产自然就没办法跟上,所以投资就会出现减少。

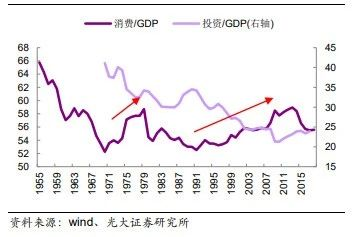

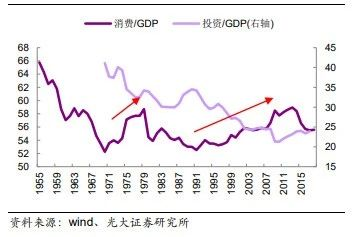

这一点日本那边体现的非常明显,80年代末日本出生率出现拐点以后,投资在GDP中的占比直线下滑。

投资减少会带来就业的减少,这时候消费会进一步被压制,形成消费降低和就业减少的恶性循环。

就业不好导致年轻人更加没钱,直接躺平降低自己的欲望,也就更不愿意生孩子。

这导致了生育率进一步出现下滑,从而带动社会总需求出现下滑。

之后整个社会就会步入需求下滑导致的通缩,现在的日本就是这个情况

之前看到很多人意淫人口出生率下降以后,觉得以后孩子们竞争少了。

这种情况下,年轻人会更容易找工作。隔壁的日本告诉我们,这种情况是不存在的。

总需求下滑,会导致了企业不断缩减人员成本。日本大学毕业生的起薪,已经快30年没涨过了。

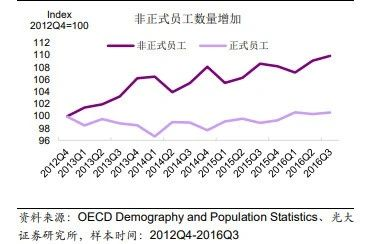

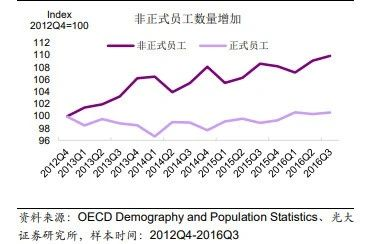

企业的正式工作机会也越来越少,越来越多的日本年轻人,只能去企业从事派遣工作,也就是我们说的临时工。

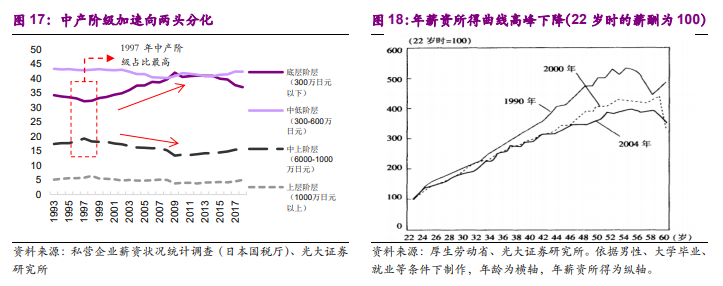

就算是找到正式工作的日本上班族,每年的涨薪幅度也少的可怜。1998-2003年间,上班族的平均薪资甚至是下滑的。

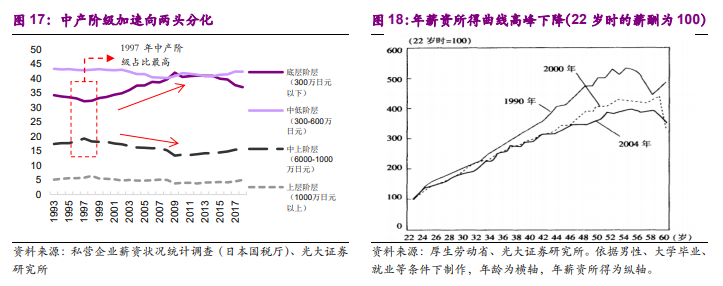

这一时期日本社会的贫富分化,也在继续扩大,中低收入阶层占比上升至78.9%。

中上收入阶层占比下降至21.1%,中产阶级加速向两头分化,M型社会初现雏形。

这是我们在《昭和男儿变成平成废宅带给我们的启示和教训》里面,曾经讲过的故事。

在总需求下滑的背景下,关于就业可能大家唯一能看到改善的点是:

不同职业的收入,会出现结构性分化。

虽然供给充足的大学毕业生,起薪会出现多年不涨的情况,找份正式工作也越发困难。

除了少数特殊行业,多数行业每年的薪资上涨,也会变得十分困难。

但过去没人愿意做的很多职业,却会迎来春天。比如很多体力工种或者技术工种因为供给不足,收入会出现持续上升。

当然日本总需求的下滑,并不光是人口导致的。还有个很大的原因,是日益扩大的贫富差距。

马克思早就说过,资本主义经济危机从来不是因为生产力不够,而是因为生产过剩,消费不足。

劳动者生产出来的产品,自己只拿到其中一部分,而且是维持生活必须的那部分,其余部分都被资本拿走了

为获得更多的利润,资本又拼命让劳动者继续生产更多得商品,结果是商品越来越多,劳动者越来越穷。

一方面劳动者生产了大量的商品,也就是真正的人类社会财富。这些财富聚集在有钱人手里。

另一方面多数劳动者越来越穷,越来越买不起他们自己生产出来的产品。

最终贫富分化到极致的时候,劳动者就完全没钱消费了,有钱人的东西也卖不出去。

结果就是有钱人自己也没收入。只能去河里倒牛奶,大萧条也就来了。

这里肯定有人要说,那么国家想办法,让有消费欲望又没钱的年轻人有钱消费,不就行了?

这恰恰是最无解的,因为钱不会凭空变出来,这涉及到财富分配问题。

从近代历史上看,一战至今的和平时期,除了美国大萧条罗斯福成功对富人征收重税搞转移支付,财富再分配就没有成功的。

让人觉得很搞笑的是,之前看到有人说生育率下滑,会出现自动化设备的大规模替代

这会进一步提高生产能力,把人从低端生产劳动中解放出来,大家都可以去找更好的工作。

感觉完全是南辕北辙啊。

大家都在设想人工智能和自动化大规模使用,生产效率出现了提高。

也就是生产牛奶速度越来越快,效率越来越高,而且不怎么需要人来做这个事儿。

可我们现在的问题是缺牛奶么?缺的是买牛奶的消费者。

自动化和人工智能,是解决不了消费者没有钱这个问题的。

可以说自动化和人工智能越发达,商品生产能力越旺盛,后面的问题就越严重。

因为问题根本不是出在生产,而是出在分配。改善财富分配和提高生育率,在和平年代是无解的两个问题。

财富不断在富人手里聚集,再叠加生育率下滑的影响是非常大的。

因为这两个因素叠加,带来的是整体消费和总需求下滑的双重暴击。

03 收入能提高么?

这里可能有人要说了,既然生育率下滑和分配问题无解,那想办法提高大家的平均收入水平咋样。

如果大家平均收入水平提高了,就算生育率降低导致人口变少了,但每个人收入增多了,消费总量也能维持住。

这里我们就要讲一个全要素生产率的概念。全要素生产率的全称,是Total Factor Productivity,简称TFP。

这个指标衡量的是:一个系统的总产出和全部生产要素的真实投入量之比。

用一个简单公式描述:全要素生产率=产出总量/全部资源的投入量。

为啥要讲全要素生产率这个概念呢?

因为从某种意义上说,全要素生产率是否持续向上,直接决定了社会的整体收入增长会不会继续。

观察共和国的历史你会发现,我们经济高速增长的阶段和全要素生产率持续向上的时间,基本是一致的。

从过往历史看,全要素生产率见顶和人口增长同步见顶,意味着社会的整体收入增长要见顶了,需求总量也会出现见顶。

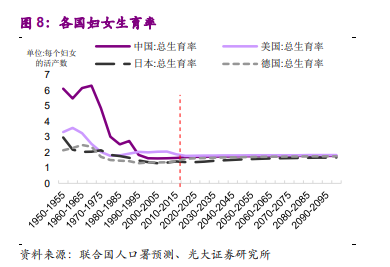

这一点在东亚和我们经济发展轨迹类似的日本韩国,也已经有了鲜活的案例。

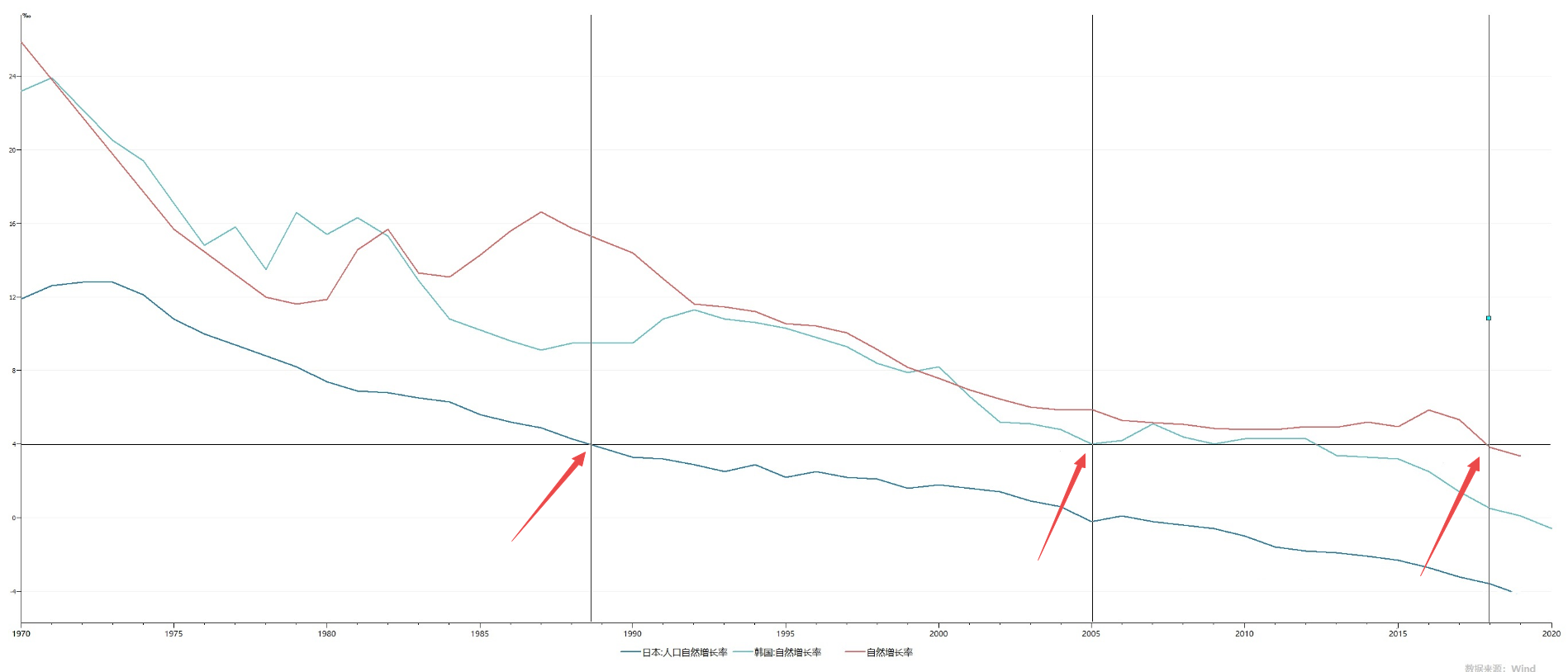

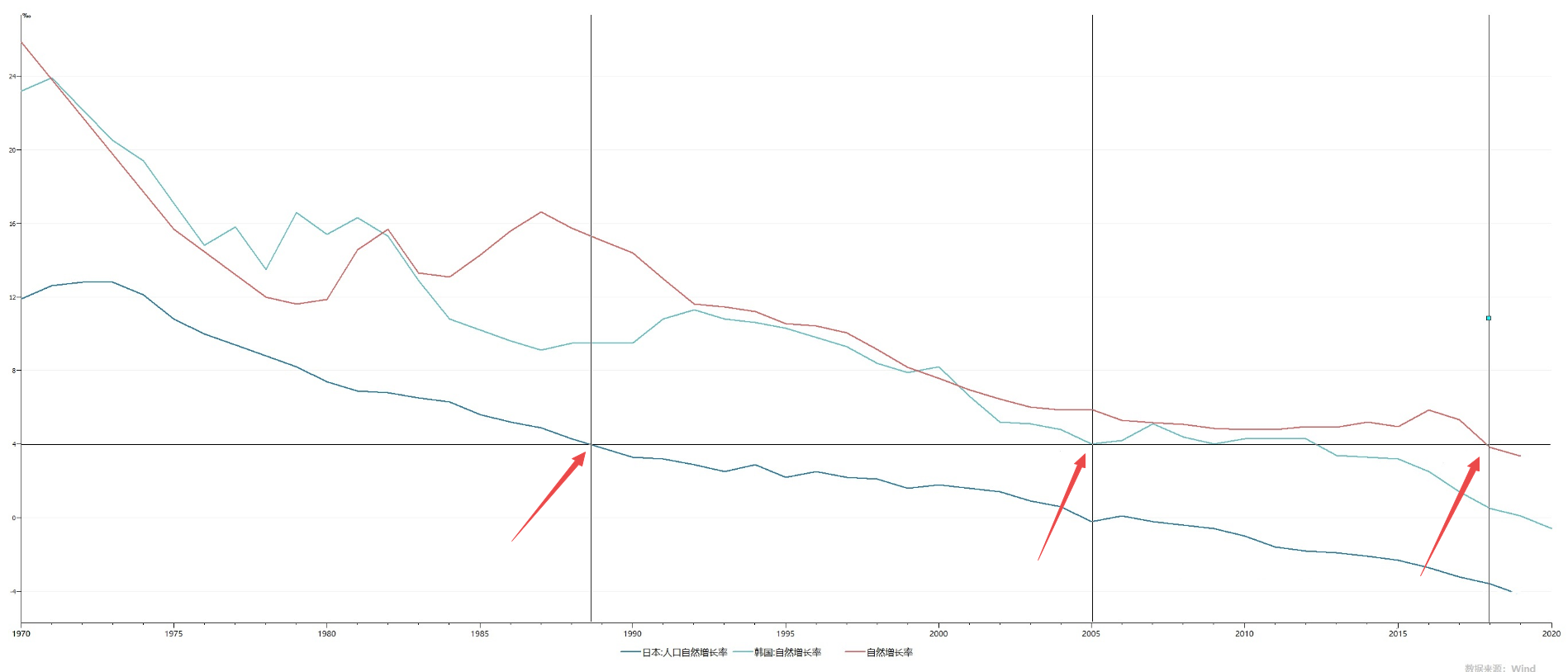

日本的人口自然增长率降低到千四,大概是在1989年。韩国是在2005年,中国则是发生在2017年。

对照下面的统计图可以看出,日韩乃至中国的全要素生产率见顶时间

和人口自然增长率降低到千四的时间,差不多基本上是一致的。

从日韩的经验看,当工业化完成,人口自然增长率降低到千四的时候,全要素生产率就差不多见顶了。

这时候受制于总需求和全要素生产率的降低,全社会的整体收入增长也会出现见顶。

理论和实践证据不断表明,实现人均收入不断提升的唯一途径,就是提升全要素生产率。

这些年不管是我们搞供给侧改革,还是搞技术创新,本质上也都是为了提高全要素生产率。

现在有一个观点是,即使生育率减少了,但是依靠创新可以改善全要素生产率,这个观点可能过于乐观

过往的经济史上还没有发现任何一个国家,在完成工业化之后全要素生产率还能保持在2%以上的。

日本央行原行长白川方明,在2019年的第九届中日金融圆桌闭门研讨会上,也表达过类似看法。

生育率叠加全要素生产率见顶以后,依靠创新比如人工智能或者机器人,可能会改善个别企业的生产率。

但是从国家整体的角度看,想要从宏观上提升全要素生产率,是非常困难的。

全要素生产率和人口增速见顶以后,是不是就意味着经济增长也随之见顶了呢?答案是不一定。

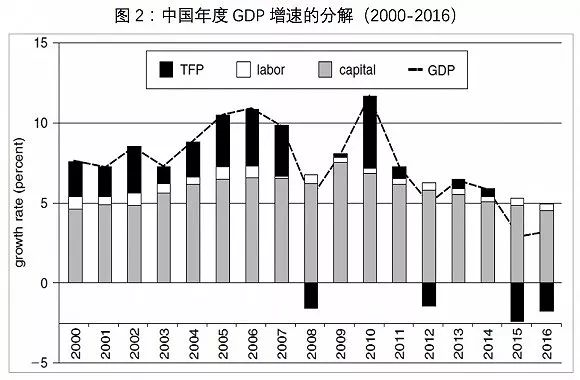

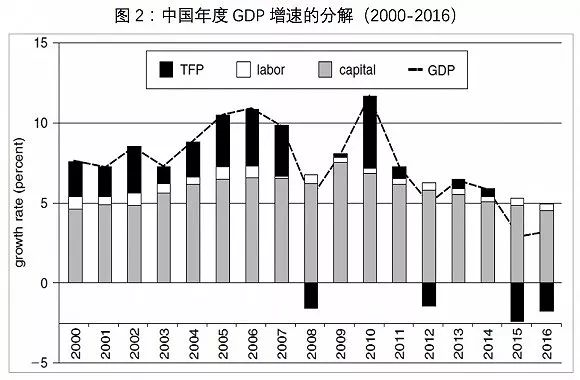

从下面这张图可以看出,驱动经济增长的除了全要素生产率,还有人口红利和资本要素。

通常全要素生产率面临见顶的时候,多数经济体会采取加大资本投入的高负债模式,来继续推动经济发展。

也就是说面对人口增长和全要素生产率见顶,多数经济体采用的是加大资本投入

也就是大家说的印钞放水搞刺激的方式,来推动经济发展。

这种高负债发展模式,往往会给经济体带来加剧贫富分化的严重后果。

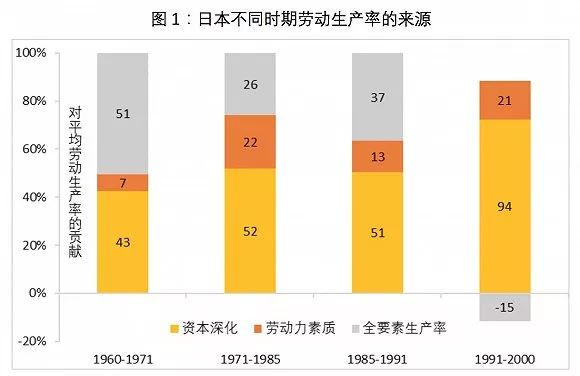

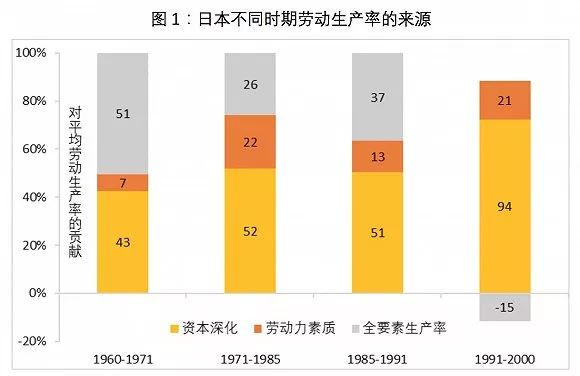

典型的就是日本在20世纪80年代人口红利消失以后,做出的反应是加大投资力度,提高劳动者的人均资本投入数量。

这导致日本资本投入带来的经济贡献,从1985-1991年期间的51%,大幅度提高到1991-2000年的94%。

数据来源:Asian Productivity Organization,APO productivity Databook 2008;蔡昉(2014)

而同期全要素生产率的贡献率,则从37%一直下降到-15%。

大量的无效资本投入带来的结果,直接导致了日本经济长期徘徊不前,资产价格升高。

随之而来的就是社会贫富差距不断扩大,年轻人不婚不育,开始步入无欲望社会。

有意思的是,2015年开始,我国全要素生产率对年度GDP的贡献,也开始转负。、

数据来源:The Conference Board Total Economy Database, May 2017.

大家可以回忆一下,也就是这一年发生了两件事。一个是股市的杠杆牛,另一个是居民部门加杠杆。

我们面对全要素生产率下降,和当年的日本一样,也尝试采用了增加资本投入的方式驱动经济,当然后面确实也踩了刹车。

既然路径类似,这里我们也可以对全要素生产率和人口红利见顶以后,未来的可能性做两个假设:

1.如果没有出现科技突破带来经济增量,那么我们的TFP见顶以后,会走出和日本韩国类似的道路。

2.如果科技突破带来了经济增量,进一步提高了全要素生产率,那我们则会走出一条完全不同的道路。

当然了,我自己非常希望发生后者科技突破的情况。但从目前的状况看,还没有看到突破迹象。

04 对我们的影响

这里肯定有人要问了,如果科技突破没有发生,增长又见顶的情况下,对普通人生活又有什么影响呢?

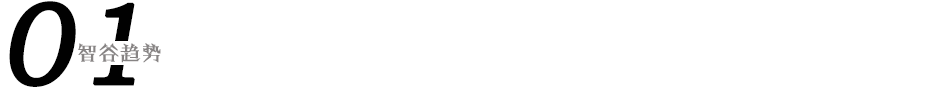

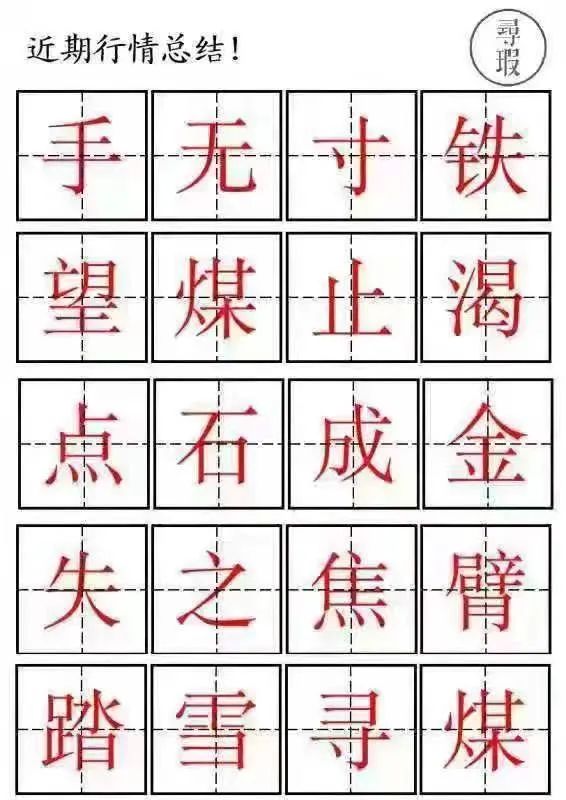

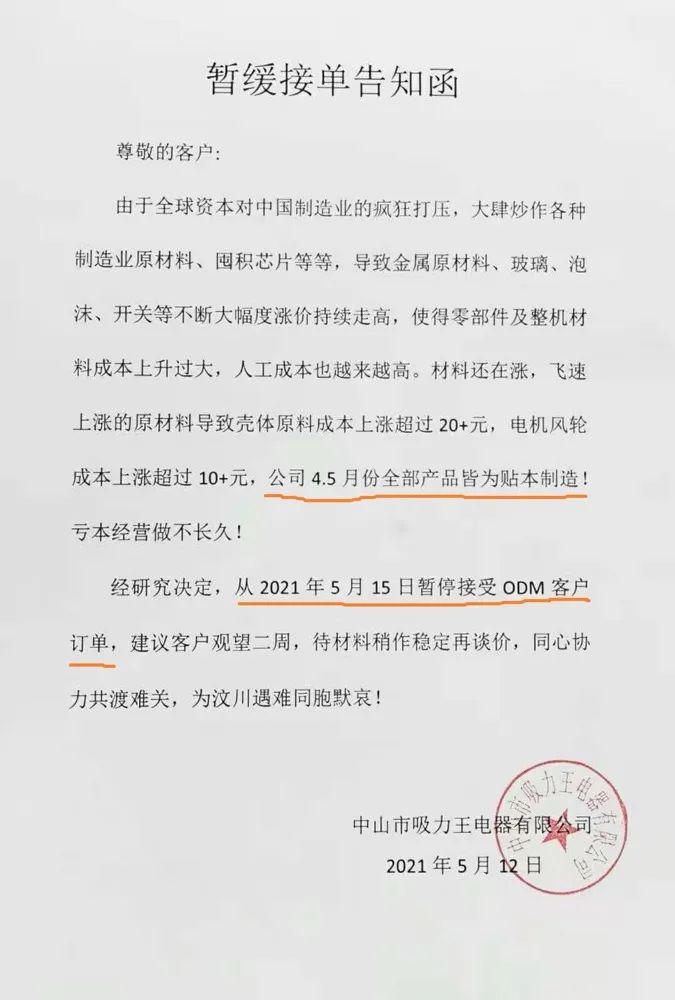

从行业的角度来说,很多行业的总需求应该是见顶了,最近几年就是行业巅峰。

比如首先受到影响婴幼儿相关产业,这两年从业者可能已经感受到寒意了。

新生儿下滑以后,母婴市场已经开始整体萎缩,现在的萎缩也只是个开始。

拉长时间看,婴幼儿相关产业的整个市场都可能会腰斩,甚至更严重。

孩子少了以后,后面一系列和孩子相关的行业,市场都会大幅萎缩。

比如早教,培训还有中小学,都会依次传导。十年以后这些行业的市场,可能不足现在的一半。

对于现在备孕的家长来说,小孩每晚生一年,可能相当于高考多考了十分,补习班的费用也会省点。

生育率下滑以后,更严峻的情况可能会出在社保和医保上。这俩都会因为人口结构的变化,被迎头暴击。

因为现代社保制度是现收现支制度,虽然每个人都有个人账户,但个人账户本身没啥意义。

假如这个月我个人交了2000块养老金,这些钱会进入我的个人账户。

另外还有单位交的一笔钱,通常是我自己交的两三倍,这些钱会进入统筹账户

这些交的钱,理论上是进了你的个人账户和统筹账户,你也能看到一个余额,但这不过是电子游戏罢了。

实际上这些钱并不存在,进入账户的下个月就被发光了。发到哪里去了呢?给现在的退休老人们发退休金了。

只要现在活着的退休老人领的退休金,都是从你交的这个钱里支取的。

所谓的现收现支制度,就是钱刚刚收上来还没放热乎,马上就被支出去了。

能维持这个游戏的奥秘在于,年轻人交的钱,总数必须比退休人员拿的多。

这意味着年轻人交的钱,必须要比退休人员拿走的钱多,游戏才能继续下去。

如果年轻人数量减少,还想维持现在的支出水平,那么无非只有两个解决方式,要么开源增加收入,要么节流减少支出。

开源就是让年轻人多交点保险,把窟窿填上,这个是从增加收入的角度来说的。

节流就是给老人们少发点钱,让钱花的慢一点,这是从减少支出的角度来说的。

正常的思路一般会选择增加收入,通过多收保费的方式,增加池子里的钱。

因为减少支出对大家的心理影响,实在太大了。

大家看到自己交了几十年钱,到老支出还被减少了,谁还有积极性交钱。

但是在年轻人快速下滑的背景下,无限制增加保费也不可能。交钱太多的话,很多人索性就不交了。

所以通过增加保费增加收入的操作,通常是有个天花板在那边的。到了这个天花板,保费也就没办法往上提了。

这个事情我们在《我们终将面临的养老困局》里面,也曾经讲过。

这时候就需要换个思路,通过延迟退休的办法,来减少你的养老金支出。

把你退休能够领取养老金的时间,根据平均寿命往后延。

让你在待遇不变的情况下,少领几年养老金,全世界目前都是这个操作。

举个例子说,假如一个人大学毕业,23岁开始工作交社保,现在是做到60岁退休。

按照现在76岁的平均寿命,那么他要交40年的社保,领16年的养老金。

如果这种情况下资金池压力太大的话,那我们可以延迟到70岁退休,才能领养老金。

也就是说,这个时候你要交50年的社保,领6年的养老金,资金池压力是不是会小很多呢。

再加上男性因为生活习惯不好,寿命通常要比女性低。没记错的话,平均只有73岁。

如果延迟退休年龄到70岁,意味着男性可以多交10年社保,少领10年养老金。

如果这位男性只活到平均年龄73岁,可能资金池只需要支出3年的养老金,压力不就小多了嘛。

要是你只活到平均寿命,那通过延迟退休的办法,可以极大程度的减少你的养老金支出。

理论上只要制度安排合理,养老金体系是永远不会出问题的,日本就是典范。

如果实在还是有压力,还可以再延迟几年嘛,日本不就要开始打造无退休社会了嘛。

以前总有人问,出生率下降以后,养老金以后会不会发不出啊,社保会不会爆啊。

我们一直告诉大家不会,只要制度安排合理,这种可能性几乎不存在。

目前延迟退休已经是全球的大趋势。

况且现在70岁的任正非还在工作岗位上,带领华为走向新的辉煌。

80岁的拜登还在领导美国再次伟大,70岁的你又有什么资格不努力。

生育率下滑以后,可能更严重的问题还不是社保,而是来自医保。

毕竟养老金可以通过延迟退休晚点发,但年纪大了没人能保证你不生病。

年纪大了以后,各种老年病都会出现。和年轻时候比,医疗费用资金支出是成倍增长的。

这时候医保的压力就来了。

这次不用日本距离,拿我们国家来说吧,我们的医保也是现收现支制度。

2020年收了2.46万亿,支出是2.09万亿,还是有点余额的。

不过这是建立在我们只有3.44亿人,参加了职工医保的基础上的,这里面退休职工医保人数占了9000万。

从统计数据看,这9000万60岁以上有职工医保的人,花了差不多全年医保支出的一半。

我们知道1963年是出生人口最多的一年,2023年这批人哗的一下就退休了。他们退休以后,医保的压力瞬间就来了。

我们可以通过延迟退休的方式,减少养老金池子的支出速度。但你没办法规定一个人啥时候生病啊。

要知道看病这个事儿,理论上持续支出是没有上限的,所以医保的压力其实是远比社保大的。

当然了,医保和社保都要很长时间以后,才会因为人口问题受到影响。

短期内受到影响更大的,可能是房产。不同城市的房产价值在不久的将来,会出现明显分化。

日本的经验告诉我们,生育率下降以后,人口流入的一线强二线城市没大问题。

可人口流出的三四线城市,还真的能继续维持现在的价值么?从日本韩国的经验看,还是挺难的。

04 就业会更容易么?

很多人在讨论的一个好笑的点是:

生育率下降,劳动力减少以后,劳方和资方的供需就会逆转。

很多简单的活儿会被自动化取代,越来越多的人,会去从事更高端的就业岗位。

这种情况下,劳动者可能会受到更多的尊重劳动环境更好了,竞争压力也更小,收入也更高了。

这是很扯淡的事儿,日本那边的年轻人就业情况,已经告诉我们这种设想不可能发生。

和你想的不一样的是,在未来人口减少,经济减速的情况下,找工作的压力只可能会更大。

工作难找是人口减少,需求降低以后的结果。人口少了需求不足,才导致就业机会变少了。

要知道人口不仅是生产力,也是消费力。就算自动化设施真的能弥补劳动人口,但机器人也不会消费。

所以人口减少以后,多数人的就业并不会更容易,反而可能更难了。

这两年大家可能也都发现了,越来越多的人加入到开网约车送外卖的大军中去,这些人以前是在工厂从事生产性工作的。

消费下降的背景下,生产需要的人会更少,这意味着生产型就业岗位会持续减少,越来越多的人只能从事服务型岗位。

转入服务业一方面是因为大家觉得,制造业收入低还不自由。另外一方面就是制造业的岗位,是在实质意义上减少的。

我们前面说过,经济发展有三个要素,投资,全要素生产率和人口。这三个要素,分别决定了投入、产出和消费。

在人均消费水平稳定的情况下,人口数量决定了消费总量的高低程度。

这里可能有人要说了,我们可以提高人均消费水平啊。总量减少了,提高人均来补嘛、

然而人均消费水平是收入水平决定的,收入水平的高低和全要素生产率正相关。

全要素生产率见顶,又没啥技术突破的情况下,劳动者的整体收入可以说已经见顶了,顶多就是结构性分化

如果不信的话,你看看全要素生产率和出生率同步见顶的日本韩国。

这两个国家的年轻人的就业压力减小了么?平均收入又增长了么?

我们以前说《未来老师也可能会失业》,很多人不相信。其实最典型的例子就是老师这个工作,基本和人口出生正相关。

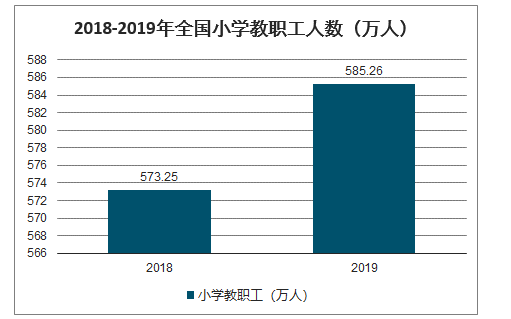

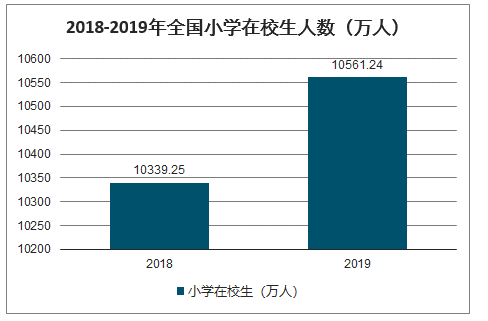

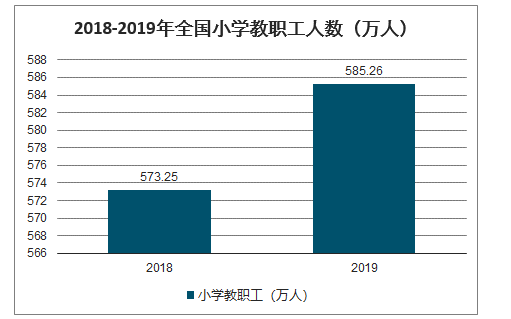

我们在这里列一下数据,大家就明白了。

现在学校招聘老师的数量,其实是按照人口数量来的。也就是一个孩子,会配比多少个老师。

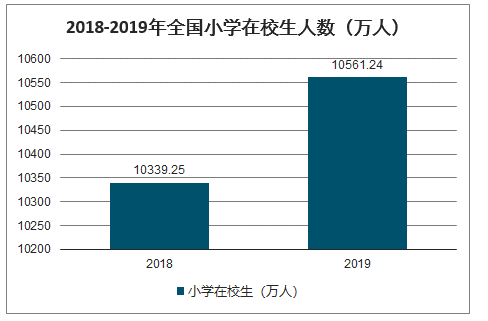

假如我们之前的师生比是1:40,那么我们每年有2000万新生儿的时候,小学6年会有1.2亿的小学生。

这时候按照1:40的配比,我们简单计算就知道,目前需要的中小学老师数量是300万。

要是每年只有1000万的新生儿,那么按照同样的师生比,只需要150万老师。

如果新生儿数量掉到了500万的话,那么按照同样的师生比,只需要75万老师。

现在我们全国小学有585万教职工

这个数量的教职工对应的是1亿小学生,也就是目前的师生比是1:18

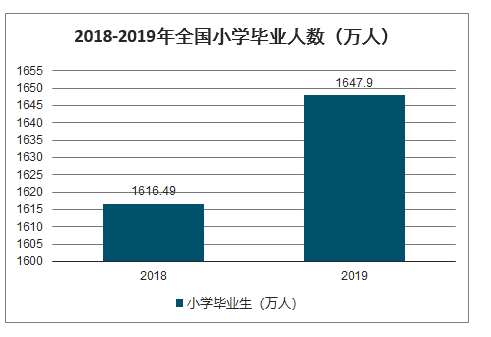

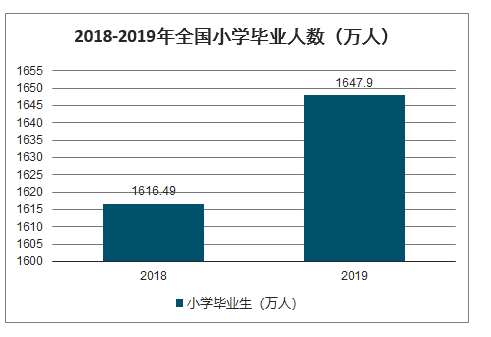

配备这么多老师,是因为2000年以后年均出生的人口,在1600万左右,所以每年毕业生也差不多这个数。

如果按照目前的师生比不变,2020年开始新增出生人口掉到1000万左右。

不用再过几年,小学教师就会出现冗余。

因为按照同样的师生配比,小学需要的教职工人数会从之前的585万,掉到300万左右,等于多了285万教职工。

你说这些人会留着还是裁掉?多数有编制的肯定会留着,因为每年都有退休的。

退休以后的教师岗位也不会再补充,因为没有新增孩子对老师的需求,这会导致教师岗位新增需求的持续减少

直到把教职工人数减少到正常的师生比,才可能会继续开始招人。

这里可能有聪明人要说了,教师学生这个配比,为啥就必须维持不变呢?就不能把教师学生配比提高么?

以前一个老师配比20个学生,现在一个老师配比5个学生。这样的话,老师不就不过剩了么。

而且老师带的学生数量少了,还能提高教学质量,非常有利于社会进步啊。

听起来讲的还挺有道理的,但问题在于,谁来负担这个成本呢?

如果你把教师看做企业员工,学生看做是企业的客户。这么操作意味着企业员工减少的幅度,小于企业客户的减少幅度。

在这种情况下,除非你能大幅提高单个客户的利润产出,不然企业经营一定是维持不下去的。

当然了,小学是财政负担的,不完全是企业。但你要知道人既是生产者,又是消费者。

出生人口少了这么多,等于是消费者少了一大半,其他各行各业也会受到影响。

你是企业的话,还会保留原来那么多工作岗位?你的企业利润又怎么能养活这么多人。

大家知道2020年出生的孩子,至少要到2040年才会开始找工作,这个时间大概是20年以后。

如果生育率没有出现改善,在他们找工作之前,也就最多十年时间把,工作岗位就会大量减少。

这也是为啥以前和大家讲拼娃的时候,我们说《拼娃的正确姿势》是自己努力。

现在的机会显然比未来要多,自己现在都不行,更别指望孩子以后能行了。

05 做点啥准备

这两年不管是官方还是民间,都已经明确经济的近忧是来自外部债务危机的冲击,远虑最大的问题就是人口问题。

日韩已经给出了政策效果的清晰反馈,不管是补贴、假期和公费抚养,它们把能想出来的办法都用了,可是并没啥卵用。

在生育率降低导致的老龄化面前,不管是教育还是科技,还是鼓励生育,通通失效。

既然趋势已经很明确,作为个人来说,我们没法改变趋势,但可以早做准备。

一个是从目前的人口趋势看,去发达地区工作生活并努力落地生根,是对个人最有利的选择。

原因我在这篇《资本搞垄断会带来多大问题》里面讲过,这里就不赘述了。

未来不发达地区人口失衡和老龄化,会越发严重。可能更加严重的是,不发达地区的男女失衡。

发达地区男女再怎么失衡,也会有不发达地区的女生不断流入。不发达地区竞争力弱的男性会非常麻烦,很多人可能会找不到老婆。

二是要抓住现在的窗口期,尽可能多赚钱,为自己养老做好准备。

这里主要的操作,就是在一线强二线早买房子做储蓄,根据资本市场的周期做投资,而且要生孩子。

其实最好的投资其实是养个好孩子。这里肯定有人要说了,我就是不想生孩子,年纪大了活不下去就去自杀。

你怕是太高估自己的决心了。和不生孩子相比,自杀的难度要大得多。

我爷爷常说人老三不贵,贪财怕死不瞌睡。

到了那个阶段,很多人就是挣扎着要活下去的,根本不像你想的那么洒脱,活不下去就去死。

当然了,这里可能有人要说养孩子这玩意不可控。那我们就讲一下另外两个相对可控的,其实也都是老生常谈了。

每个人用来养老的钱无非就是三个来源:养老金,自己的积蓄和下一代。

你要问我还有什么其他办法么?答案是没有

关于养老金,正如我们之前在《延迟退休到底意味着啥》里面讲的一样

社保该交还得交,这是最稳定的养老收入来源,而且里面捆绑的东西实在太多。

普通人养老应该考虑的是收入预期稳定,基本支出有保证,这才是正常的状态。

每当攒够一定数量的钱,可以拿来在人口流入的城市买房当做自己的储蓄。但是要注意,三四线人口流出城市的房子千万别再投了。不懂的可以看看我们这篇《三四线以下的房子未来是消费品》和《未来楼市会出现明显分化》

后面再有多的钱,要学会资本市场低买高卖周期性积累财富。比如每隔几年把自己攒的钱,在低位投入到指数基金里面去。

关于资本市场低位投入的技巧我们之前也写过,不懂的可以看看我们这篇《普通人投资的误区在哪里》。

另外就是有医保和社保的情况下,为应对突发疾病,可以配置一些必要的消费型保险,这个我们在《一个经典配置》也说过。

最后想说,如果有能力的话,还是要尽可能给子女多留一点资源,让他们轻松点。

这里推荐大家看一下央行关于人口问题的工作论文,文章和注释写得都非常精彩,链接我放在左下角“阅读原文”了。

全文完,感谢阅读!!如果觉得写的不错,那就点个“在看”或者分享到朋友圈吧。

转自微信公众号:炒股拌饭。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/7UYYZncHEqYXmAeezZDshA