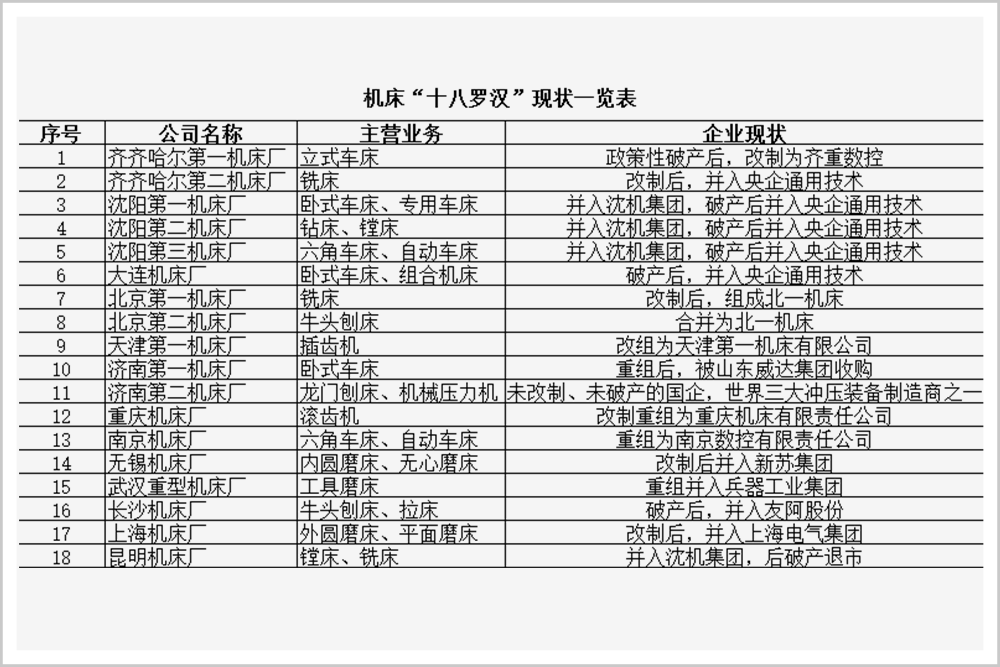

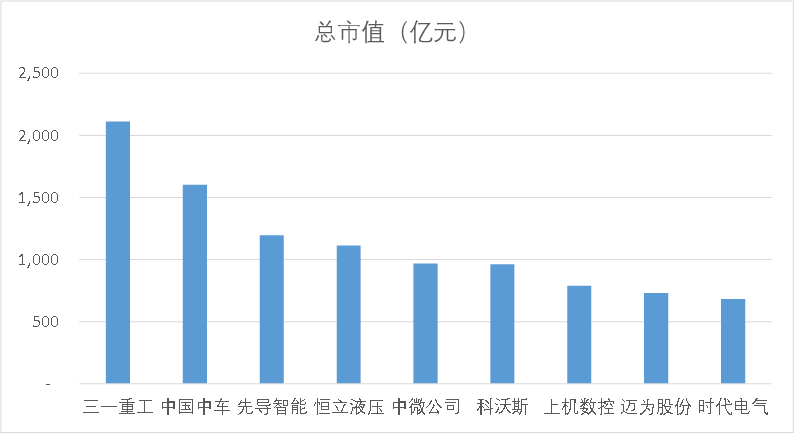

过去20年,中国制造业解决了从小到大的问题。站在经济新常态的背景下,下一个20年,中国制造业亟需解决的问题,变成了如何从大到强。

图1:中国制造业快速崛起,资料来源:世界银行

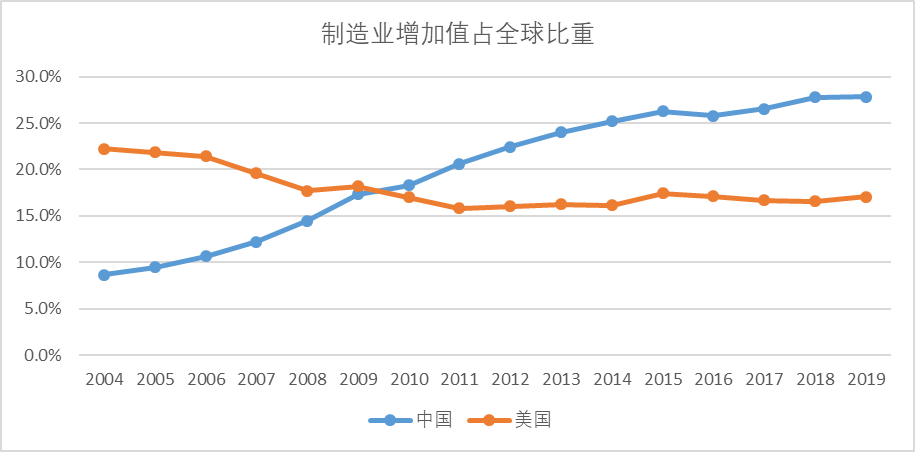

图2:国内制造业产业升级趋势并不明显,资料来源:上海市统计局

随着经济发展目标从快到优的历史性转变,转型升级成为制造业的新内核。

学术界对此已有定论:从制造业增长动能演进过程的规律来看,制造业首先会迈过劳动力红利发展劳动密集型产业(如纺织服装),然后增加资本投入发展资本密集型行业(如造船),最终需要进入技术的进步带动制造业进入技术密集型(如机器人)。

由此可知中国制造业转型的方向很确定,就是工业4.0。唯有此,中国制造业才能突破微笑曲线的底部,向高附加值迈进。

破冰之旅总有先行者。在从制造通向智造之路上,中国先进智造样本正在涌现:今年9月27日,世界经济论坛(WEF)正式发布新一期全球制造业领域“灯塔工厂”名单,三一重工(SH:600031)北京桩机工厂成功入选,成为全球重工行业首家获认证的“灯塔工厂”。

为什么是三一重工?它的样本意义如何被借鉴复制?

图3:工业发展的四个阶段,资料来源:德国人工智能研究中心

01

制造业转型升级的急先锋:三一集团

【1】中国制造名片

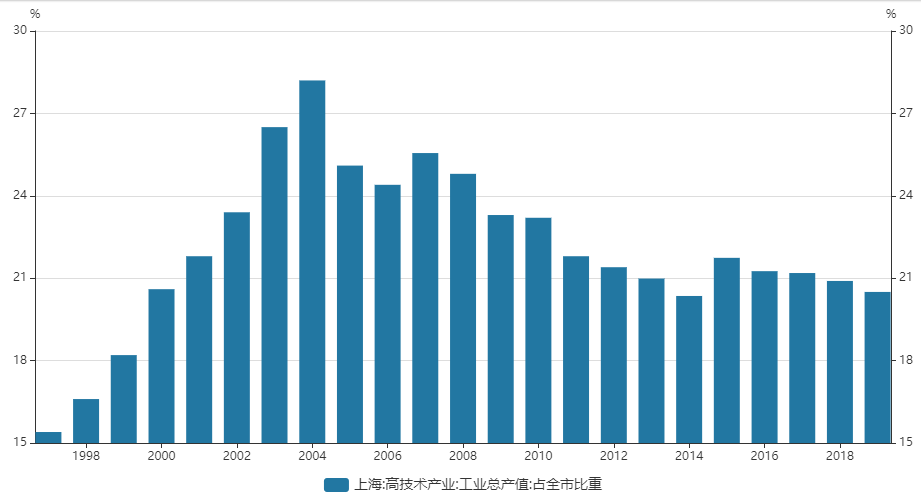

三一集团始创于1989年,发展阶段正好赶上了国内劳动力红利和后期资本扩张的两轮大周期。而三一也利用两次大潮,实现了快速发展,成为国内第一、全球前三的重工企业。以三一集团旗下最大的上市公司三一重工为例,截止当前,其市值达到2100亿元,成为国内机械设备行业市值最大的公司,也是同行业唯一一家市值超2000亿元的企业。

不仅是市值最大,从品牌知名度上来说,三一也成为能够代表中国制造业形象的一家公司。今年5月美国明星金·卡戴珊购买了一台三一重工的挖掘机送给孩子,要知道,全球工程机械当前最大的公司就是一家美国企业,名叫卡特彼勒,而金·卡戴珊最终选择了三一重工。

图4:中国机械行业A股上市公司市值排名,截止2021年10月25日,资料来源: 万得

【2】三一的业务布局,要求其加快转型步伐

除了市值体量最大外,三一重工也是布局全面性最高的企业之一。

公司产品种类相当多,包括挖掘机、混凝土机械、起重机械、筑路机械、桩工机械、风电设备、重卡、港口机械、石油装备、煤炭装备、环保设备等等,基本涉及工程机械每一种细分品类。

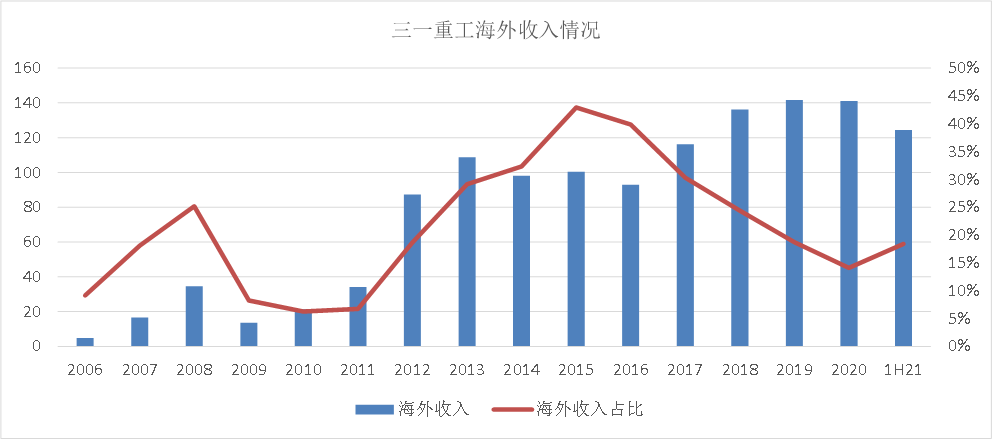

更值得注意的是,在制造业公司中,三一是最早一批走向全球化的中国企业。以其上市平台之一三一重工的数据为例,海外收入早已破百亿,收入占比最高的时候接近4成。可以说,三一也是最契合一带一路倡议的企业之一。

正如硬币的正反面,多品类生产、全球化布局,作为中国制造业名片的三一集团,面对的转型压力,也是最大的。

图5:三一是率先出海的代表企业(以三一重工财务数据为例),资料来源:公司财报

【3】早已行动:要么翻身,要么翻船

作为一家拥有3.6万名员工的世界500强公司,三一并未躺在功劳簿上歌舞升平,而是保留了创业初期的忧患意识。早在几年前,三一就看到经济转型下制造业企业升级的必要性和紧迫性。

对于外界而言,最早洞察到三一的转型是在2018年3月,三一集团董事长梁稳根先生在十三届全国人大会上表示:三一的数字化转型,要么翻身,要么翻船。

话说得这么狠,这就不仅仅是未雨绸缪了,甚至是拿出向死而生的决心。

后来就是我们看到的故事,一个个标志性事件开始接连登场:

2018年10月,三一智能研究总院就宣告成立,该研究总院与智能制造总部、流程信息化总部共同推动公司内数字化转型;下设智能制造研究院、工业智能研究院、三一机器人、盛景科技等,负责4IR技术的开发、试点及智能工厂规划、实施等工作。

2019年,三一集团启动制造升级,第一批包括长沙18号工厂和北京桩机工厂等6个智能工厂开始改造,成为国内最大规模的工厂改造项目。

…….

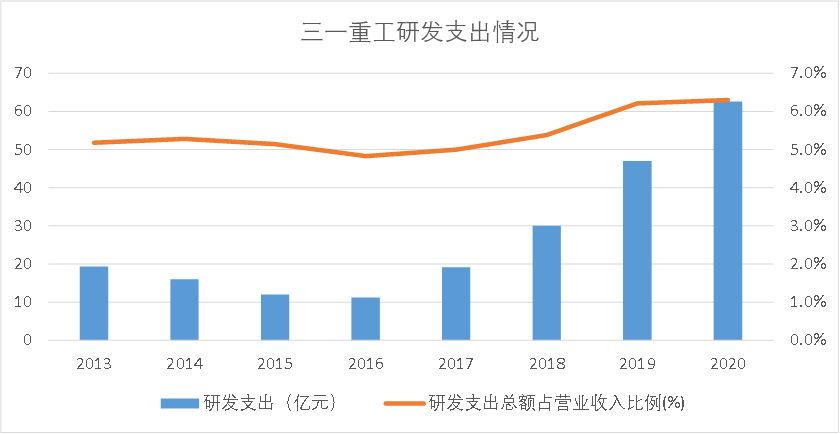

与之配套的是真金白银的投入,仍然以三一集团旗下的三一重工为例,从2018年开始,公司的研发支出占比从5%逐渐上升到6.3%,绝对金额也快速提升到30亿元,然后提升到60亿元。要知道,2018年工程机械才刚刚复苏进入新一轮周期,彼时三一重工的净利润也仅60亿元。

图6:三一研发支出从2018年起快速上升(以三一重工财务数据为例),资料来源:公司财报

经过几年的时间,三一已经成为转型的急先锋。

横向比较来看:

-

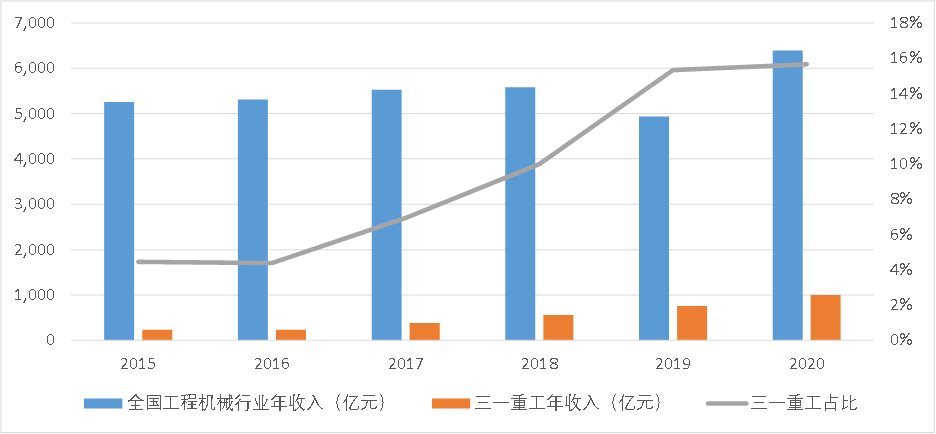

工程机械行业是一个规模巨大的行业,在中国,工程机械行业企业数量高达约1500家,平均年销售额仅4-5亿元。从体量上来说,三一是绝对的龙头企业,2020年,三一集团旗下的三一重工,收入达到1000亿元,占整个工程机械行业的比重高达16%(如果是三一集团整体,这个比重还将进一步上升到21%)。

-

所以,三一的这场转型,是工程机械行业里大象的转身。从营业收入的增速来看,这场转型无疑是成功,2015-2020年,三一重工收入从234亿元快速上升到1000亿元,而行业基本维持在5000-6000亿元的规模。

图7:三一重工是国内规模最大的工程机械企业 ,资料来源:国家统计局,三一重工公司财报

纵向分析:

-

不仅仅是在中国,在全世界范围内,这么大体量的制造业企业进行全方位的数字化转型,都是绝无仅有的。

-

在梁董事长的带领下,三一设定了数字化转型战略的具体目标,内部称为三三目标:3000亿销售额,3000工人,30000工程师。

数字背后的雄心壮志跃然纸上,3000亿销售额,是2020年三一集团1368亿销售额的1倍多,也就是“再造一个三一”。如何再造一个三一,不是简简单单扩大规模的走量逻辑。为什么这么说,三三目标隐含的人均产值是1000万元,是现在公司的一倍多;这就意味着三一需要革新组织、革新产业链,这也体现在未来工程师员工人数将是制造工人数量的10倍。

提炼来说,三一目标成为智能制造的先驱,发展原动力将从劳动力红利切换到工程师红利,与时代共振。行至今日,三一的数字化转型成果累累,目前已经率先走进了数字化的无人区,随着三三目标的执行,未来三一也将是最先穿越无人区的。

图8:三一集团数字化转型目标,资料来源:公司资料

02

先行者:走进三一北京桩机工厂

喊出了向死而生的口号,也投入了真金白银的钞票,那三一集团的转型升级的成效究竟如何?我们决定深入生产车间一探究竟。

从2019年算起,三一正式对工厂进行智能改造已实施两年,作为第一批进行智能化、数字化改造的工厂之一,北京桩机工厂是三一智能化改造阶段性成果的缩影。

【1】改造前的北京桩机厂

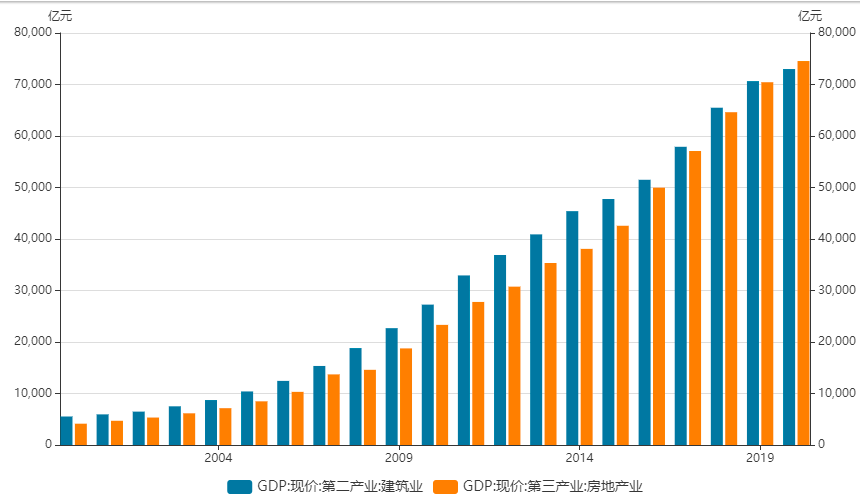

桩机,是桩工机械的简称,是指在各种桩基础施工中,用来钻孔、打桩、沉桩的机械,是城市房屋建设和基础设施建设的基础装备。从我国的GDP构成来看,建筑业和地产业每年增加值合计为15万亿元左右,占GDP比重达到15%,而且建筑地产产业链条长,也是其他行业的基石;正是因为此,作为基建必备的桩工机械是不折不扣的大国重器。

展望未来,国内经济发展更加强调质量,比如追求数字化建设、提倡低能耗、鼓励新能源等等,基建行业也进入“新基建”时代,桩工机械的重要性不降反升,而且进入“大塔时代”。我们已经看到,在风电、5G基站、IDC等新基建建设的现场,大塔已经占据主流。可以说是新型桩工机械的速度,为这一轮大国新基建,注入了弯道超车的增长动能。

图9:建筑业和地产业是我国经济的基石,资料来源:国家统计局

桩工机械生产模式属典型的离散制造,多品种、小批量、工艺复杂,还是有很多难以解决的痛点,如今在工业互联网的助力,破局生产难题,快速响应大国发展需求。

但一般大家不了解的是,桩机组成零部件模组众多,从下至上包括行走机构、上车、三角形、副卷扬、桅杆油缸、导向轮滑架、中桅杆、涡轮架、钻斗、主卷扬、下桅杆、动力头、加压油缸、钻杆、随动架、提引器、上桅杆等17个模块。

因此是桩机的制造是典型的离散化生产模式,传统制造方式需要配备众多的设备、大面积的场地和大量的人工,是资本和劳动力双密集代表产业。

图10:桩机示意图,资料来源: 公司资料

资本和劳动力双密集型在三一桩机厂体现得非常突出。

三一的北京桩机厂于2011年建设落成,规划月生产50台旋挖钻机,是国内规模最大的桩机工厂之一。依托于此,三一成长为全球桩机龙头企业,在中国和全球市占率都是第一;且该桩机厂人均收入接近500万元,是国内的佼佼者。

截止2018年改造前,全年产量1256台,但1000余台的产量,需要的工人数量达到了约2000人。这是因为从产品种类上来说,北京桩机产品主要型号就达到10个,且10大关键部件都实行自产,导致生产模式被碎片化。

正是由于建设较早,生产过程离散(部件多且自产、型号多),年销售额50亿元左右的三一北京桩机厂,在自动化、智能化层面,仅是将将及格。

【2】改造后的北京桩机厂

作为智能化改造的第一枪,三一对北京桩机厂的智能化改造提出了非常高的目标:

1)2019年,北京桩机智能制造总体水平达到工业4.0标准。

2)2020年,达到国家智能制造最高等级5级(引领级《国家智能制造标准体系建设指南(2018版)》),以及实现世界经济论坛灯塔工厂认证。

这里有必要说明下灯塔工厂的含义,灯塔工厂(Lighthouse Factory)是世界经济论坛(WEF,World Economic Forum)和麦肯锡咨询公司从2018年起重点推出,不定期在全球范围内选出数字化制造和工业4.0的示范者,得到这一认证的工厂基本被认定为拥有世界一流的制造能力。

图11:灯塔工厂,资料来源: 网络

在2018年便提出代表业界最高水平的目标,三一桩机厂的智能化改造可谓时间紧、任务重。经过两年多的紧张改造,最终结果如何?

根据最新数据,北京桩机工厂,已经达到工业4.0标准,并且实现灯塔工厂的认证,圆满完成既定目标,而且这也是全球重工行业首家“灯塔工厂”,领先于行业全球龙头卡特彼勒,为中国制造引领全球添上浓墨重彩的一笔。

除了获得国际认证外,智能化改造最直观的成果反映在人均产值上。改造后的桩机厂,月产能翻了一倍,2020年整体销售额达到77亿元,更令人惊叹的是人均产值提高到1072万元。

为直观理解千万元是个什么概念,我们选取同为工程机械行业的人均产值排名前20名的企业,这20家企业的人均产值仅190万元,改造后的桩机厂是平均水平的4倍有余;即使跟三一重工自身比,也提高了一倍。人民网因此将这称为“灯塔效应”。说句题外话,从行业平均产值,也能够感受到我国制造业升级改造的任务紧迫性。

【3】千万人均产值背后的秘密

通过以上对比,我们看到了改造前后的北京桩机厂巨大变化,且这是在不到3年的时间内完成的,这又似乎给人一种错觉,升级改造也不难嘛。

其实如何将离散生产过程实现自动化和智能化,是工业4.0的世界性难题,因此这个领域也尚未产生世界级的巨头。

目前业内比较公认的是采用工业互联网作为改造工具。从定义上来讲,工业互联网是面向工业企业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体,为工业用户提升自动化和信息化水平,最终实现“让工业充满智慧,让智慧创造价值”愿景。

图12:工业互联网平台架构示意图,资料来源: 巨潮资讯

领到改造北京桩机厂任务的树根互联,给出的正是一整套的工业互联网赋能方案,根据这一总体指导目标,依托树根互联“根云平台”,三一重工北京桩机厂开启了数字化转型升级,具体方案涵盖全栈,包括设备层、控制层、操作层、工厂层、企业层:

-

设备层和控制层由自动化产线/装备和仓储物流组成,最重要的是实现操作终端和物流体系硬件的自动化。

-

运营层主要实现数据采集与设备互联,是实现整体工厂数字化、最终完成生产过程数字孪生的基石。

-

工厂层涵盖运营管理MOM系统,主要由APS、MES等系统组成,提高生产前期、中期和后期的生产过程智能化水平。

-

企业层为企业运营管理,主要由ERP、PLM、SCM等系统组成,对接工厂内部和外部,提高运行效率。

为了窥见全栈解决方案的成效,我们可以从自动化和数字化角度进行观察。这其实也非常容易理解,只有实现自动化,才能大幅降低劳动力密度;只有实现数字化,智能化才能得以施展,最终实现物料节约、高效生产,以达到降低资本密度的密度。最终将劳动密集和资本密集型行业升维至技术密集型行业。

我们根据智能制造专家黄培博士与三一集团董事、高级副总裁代晴华深入调研北京桩机厂访谈记录,提炼出体现其自动化和数字化的重要细节:

-

自动化:在北京桩机厂建成时,规划旋挖钻年产量大概是500台,需要2000名工人来完成制造过程,在灯塔工厂建设完成以后工人缩减到500名,但是产量上升到3000台旋挖钻机,背后靠的就是用大量的机器替代人,制造效率大幅提升。改造后的工厂总共有一百七十多台机器人,包括有搬运机器人、坡口机器人、桁架机器人、AGV等等。

-

数字化:为了实现工厂的数字化,我们通过5G技术把所有的设备全部实现联网,现在总共联网的设备有430多台。第一层,联网之后,我们可以实时监控所有的设备的开机率、作业率。更深的一层是实现数字孪生,将工厂深度数字化之后,我们打造了一个工厂的数字孪生,然后根据孪生建设实体工厂,大大缩短了交付周期,也能实现高效运转。

为了进一步加深理解,我们再以其中的物流与仓储这个具体的小环节为例,通过建设原材料智能立体库、外协外购智能立体库,采用筕架机械手/AGV装卸物料、AGV/RGV配送物料、WMS管理库存物流,使得物流仓储实现了自动化和智能化的精密配合。最终结果是实现物流自动化,仓储物流配送人员由16人减至4人,结构件配送人员由37人减至10人,原材料库存周转率由34次/年提升至38次/年,物流效率提高200%。

人均产值达到千万背后的秘密,就是树根互联的整体解决方案,最终将每个环节流程完成自动化和数字化的升级。

所以当你走进改造后的北京桩机厂,迎面而来的是5大场景:

1)工匠技术赋能机器人,实现智能化柔性焊接;

2)机器视觉+工业机器人:解决重型装备装配难题;

3)双AGV联动重载物流,高效自动化;

4)人机协同:机器人也能成为“老师傅”;

5)AI+IIOT,助力设备作业效率提升。不方便线下参观的读者,也可以通过点击三一重工雪球专栏的专题报道里的动图感受。(注:网址为https://xueqiu.com/1474513401/155759451)

03

从样板间到造梦场

显然三一的目标不仅仅是打造一个灯塔工厂的样板间,造梦师更大的野心是将灯塔效应广泛传播,通过提供第四次工业革命的关键技术(数字化、自动化、工业物联网IIOT等),最终实现工业转型至工业4.0。

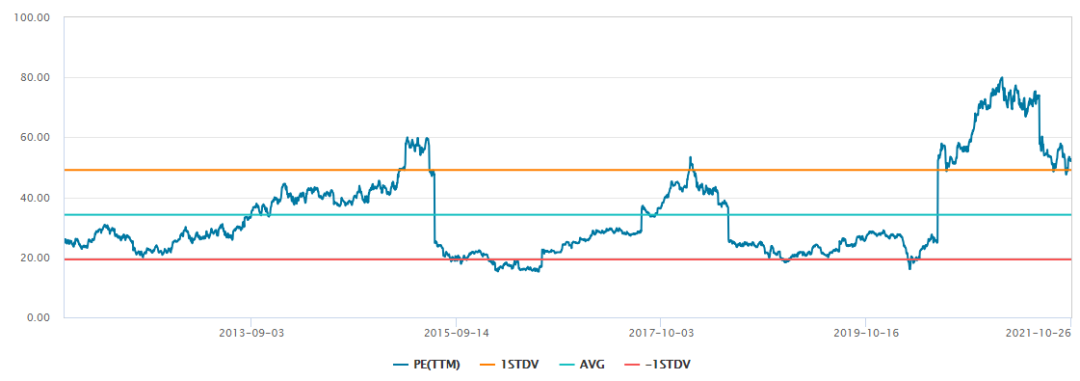

翻看历史,在工业转型至3.0时代的时候,日本发那科便是扮演这一领军者的角色,并借此成为全球自动化龙头企业。正是因为这,发那科的估值成功突破传统制造业的天花板,常年稳定在30倍PE左右。

当前市场仍给三一贴上周期的标签,所以三一重工的PE基本在10倍左右徘徊;当市场认识到公司智能化逻辑,当三一引领工业4.0革命,相信市场会给其公允的估值。

图14:发那科历史估值水平,资料来源: 万得

回到梦想实现的具体路线上来,我们可以做如下3点展望:

【1】三一体系内的全方位智能化改造

三一重工“灯塔工厂”的诸多经验,首先将在体系内发扬光大。

截止2021年8月,三一集团实现了国内30个工厂5.5万个“三四五”终端连接、66万台产品端机器互联。得益于在北京桩机工厂的成功经验,三一集团内部的推而广之相信是水到渠成的事情。

【2】对整个中国制造赋能

正如前面提到的发那科,首先是对自己内部进行自动化改造,然后将解决方案输出到各个垂直行业,完成蜕变。在工业智能化时代,三一的梦想远比升级自己内部制造体系要来得大,不远的将来,我们将看到三一对产业链伙伴、行业,乃至整个“中国制造”赋能。毕竟,从灯塔工厂表现出来的绩效改善来看,很少有人能拒绝智能化方案的诱惑。

而树根互联作为“数字化转型新基座”提供者,也将随之深入制造业的毛细血管之中,加速产业基础高级化、产业链现代化进程。这个空间有多大呢?根据统计,2020 年我国工业互联网产业增加值规模达到3.57 万亿元,而这个市场规模还在以每年双位数的速度快速增长,未来将是一个10万亿量级的大市场。

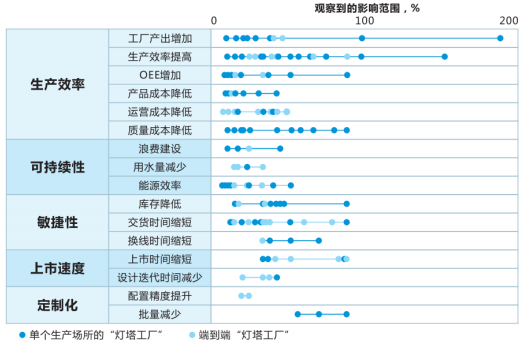

图15:灯塔工厂观察到的关键绩效指标改善结果,资料来源:公司资料

【3】助力中国在全球制造业新时代竞争中更上层楼

往更大的角度去想,在新时代的制造业竞赛中,工业互联网成为必需的利器。

美、中、日、德等制造业大国正领跑工业互联网发展的主赛道,发展工业互联网逐渐成为全球制造企业进行转型升级和世界各国提升自身国际竞争力的重要战略高地。

目前中国工业互联网产值占全球产值比值15%,仅次于美国的24%,位居第二,虽然成绩瞩目,但仍与自身制造业第一大国的位置不匹配。而类似树根互联这样的平台型工业互联网企业,可能成为工业4.0最重要的推动者和赋能者。

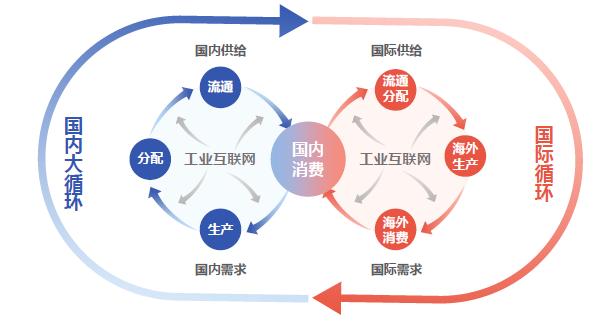

结合宏微观来看,在我国坚持深化改革开放的政策背景下,工业互联网通过推动我国制造业“补链强链”,通过深入垂直领域,培育众多“专精特新”企业,能够有力促进国内经济大循环,并依托国内经济循环体系形成对全球要素资源的强大引力场,推动我国在全球价值链中参与程度进一步加深、参与方式向中高端领域转变,实现国内国际双循环互促共进的发展新格局,并顺利占据全球产业链分工下的高附加值产业新高地。

图16:工业互联网是打造国内国际双循环的重要引擎,资料来源: 中国工业互联网产业经济发展白皮书(2021年)

04

造梦师:树根互联

从微观的改造集团内工厂、中观的赋能制造业、宏观的助力新时代制造业国际竞争,这三点展望的实现,都离不开工业互联网,发挥着新基座,也就是新型基础设施的作用。而背后的造梦师,便是平台型的工业互联网企业。

通过前文对桩机厂的改造案例,我们切身感受到了树根互联托起大国重器的“以柔克刚”之力。树根互联打造了自主可控的根云平台,构建了基于平台的工业APP和工业数据驱动的创新服务,最终可以为工业企业提供低成本、低门槛、高效率、高可靠的数字化转型服务。去年底,树根互联网完成近9亿元的C轮融资,成为工业互联网的独角兽企业,便是业内对其高度认可的注脚。

除了具体垂直行业外,树根互联还通过“通用平台+产业生态”的P2P2B模式,与行业龙头企业、产业链创新企业等生态伙伴的行业经验和应用场景相结合打造产业链平台,实现工业互联网平台更广泛、更深度的赋能,开始惠及农村的千家万户,给各行各业带来由表及里的变化。

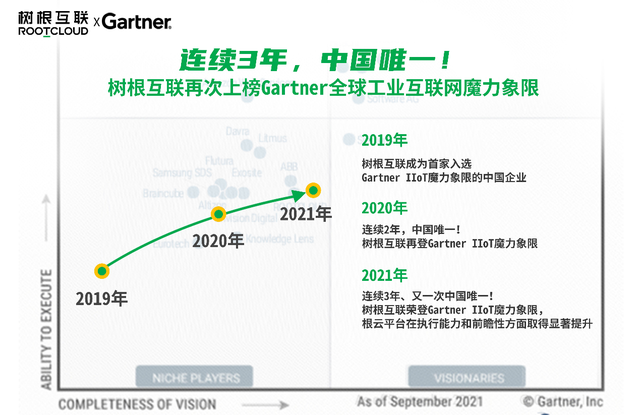

正是因为造梦师给产业带来的脱胎换骨的改变,树根互联连续三年成为中国唯一上榜Gartner全球工业互联网魔力象限的企业。入选理由为:1)生态开放,树根互联为整个工业价值链贡献价值;2)技术创新,前瞻性与执行能力突出;3)成功落地,世界级灯塔工程照亮工业转型之路。

“理想是灯,照亮夜行的路;理想是路,引你走到黎明。”树根互联这个造梦师,正在走进千千万万个工厂,也在走进千千万万个家庭,我们将看到,理想照进现实。

图17:树根互联连续三年成为中国唯一上榜Gartner全球工业互联网魔力象限的企业,资料来源: 公司资料

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Y1pIK-VFSD7D1-hFvXAW3A