5月10日,Nature Medicine在线发表了复旦大学公共卫生学院余宏杰教授团队的一项建模研究成果(该研究于今年3月提交)。该项研究认为:

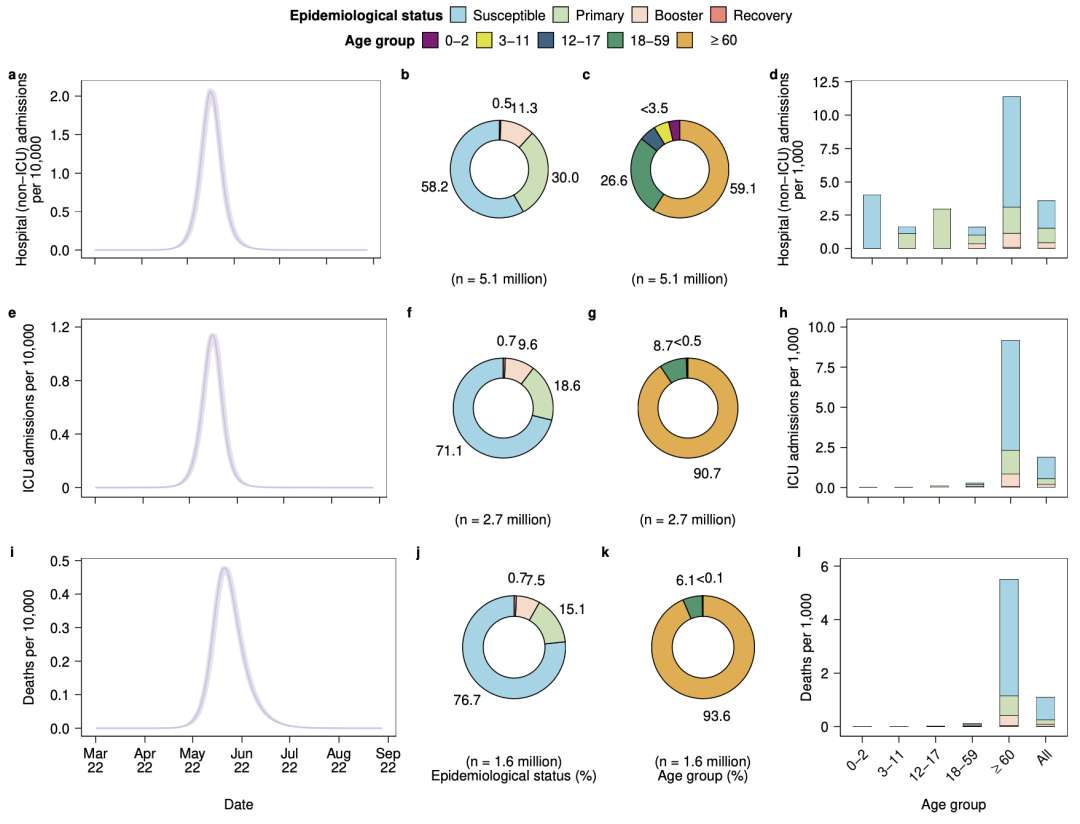

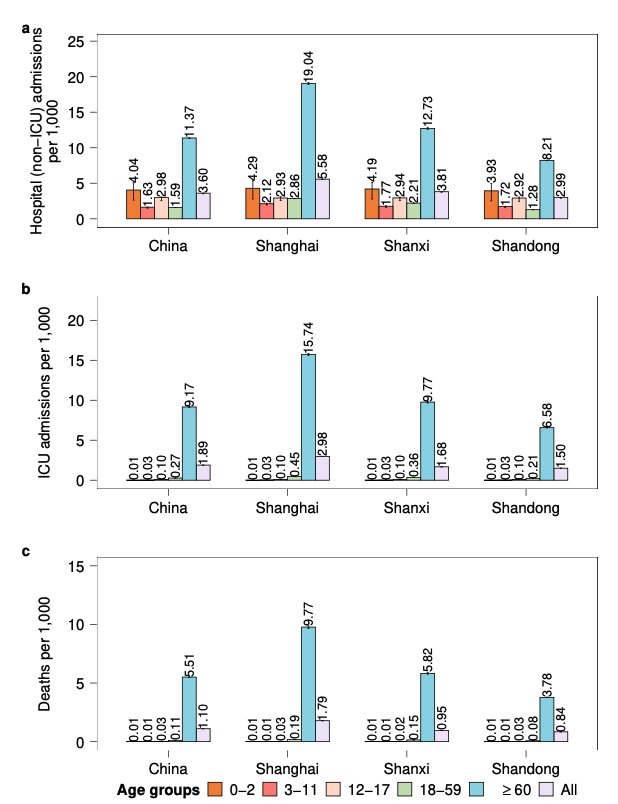

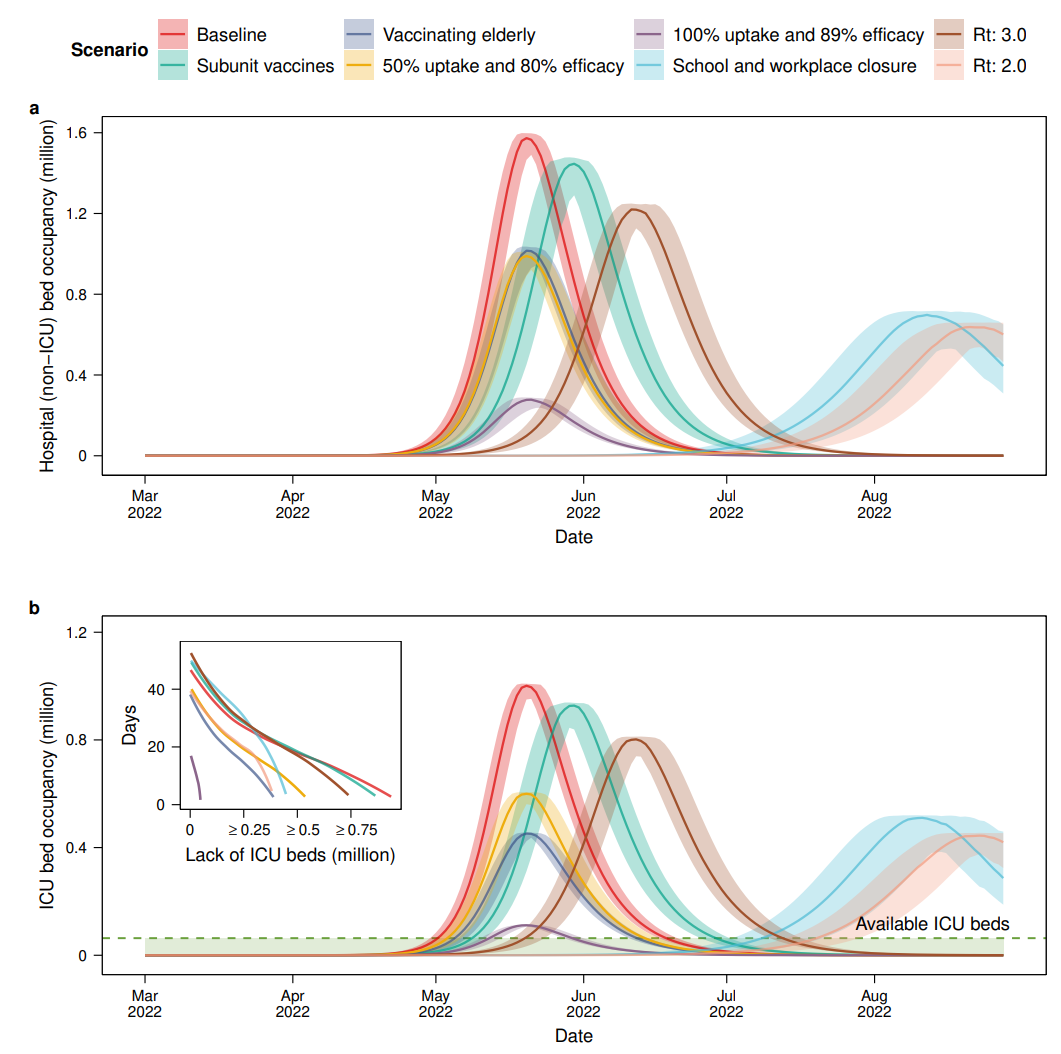

在没有非药物干预(NPI)的情况下,如果中国在2022年3月出现20名Omicron感染者,那么在6个月模拟期内,预计出现:1.122亿感染者,510万住院患者,270万ICU患者,导致约155万人病亡。ICU床位需求高峰期(100万)将达到现有ICU床位总量的15.6倍,且ICU床位短缺期将持续44天。上述研究结论有多项假设前提,其中包括:此期间需每天实现500万剂灭活疫苗接种;90%完成疫苗接种人群会在6个月内接受加强针。(这两项假设前提至今也未实现,也就是说,上述研究结论其实是偏于乐观的)此外,对可能发生的医疗挤兑而出现的次生灾害,该研究也未涉及。

该项研究还认为,在采取疫苗接种、抗病毒治疗或NPI(包括隔离、出行限制等)单一干预措施时,都无法将病亡人数降至流感水平或避免ICU挤兑。只有同时采取上述三项干预措施,才不会出现医疗资源耗竭或ICU挤兑的情况。

(丁香园主要译文见:《复旦公卫研究:对于中国 Omicron 流行情况的建模预测》;全文见:https://www.nature.com/articles/s41591-022-01855-7)

上述研究成果的团队成员来自:复旦大学公共卫生学院、上海市重大传染病和生物安全研究院、美国国家卫生研究院、印第安纳大学公共卫生学院,以及复旦大学华山医院感染科。

这份中美联合研究成果的重要性被投资机构快速识别,路透社在5月11日进行了报道:《研究:中国若舍弃清零政策恐面临逾150万死亡病例》。

看到这份研究,很是感慨。因为在整个2022年4月,“清零”与“共存”一直争执不断,在部分关键地区,防疫共识的达成十分曲折。大流行病的处置并非单纯的医学问题,需要采取公共管控措施,而这类措施的有效施行很大程度上有赖于社会共识的达成。如果出自上海团队的上述研究报告,在3月份时就经过细致讨论且令当地民众知晓,或许很多人就不会一开始持有放开的心态,也不至于网络舆论在最初就撕裂成两派;网络舆论也可以更聚焦于管控时出现的种种问题,而不是持续质疑是否应当放开。

这种网络舆论撕裂后果的严重性更体现在,即便曾经支持放开的人今天内心只能不情愿的承认上述研究结论的存在,他们也难有一个良好的心态去寻求下一步的共识。公众争论与批判习惯形成之后,冷静的思考与讨论就会持续褪色。今天,许多人打着小平的旗号,成为了“不争论”的对立面。这也是为什么我们在过去一个月要花许多时间写作上海疫情的原因所在:不希望这种网络撕裂的状态像病毒一样,从一个城市向其他城市蔓延。唯其如此,才能使网络舆论更聚焦于真正的问题,去加以解决。

我们在4月初提出了应当以“防疫四要素”(疫苗有效性、疫苗接种率、有效药品储备和病床数量)作为判断防疫策略是否应当转变的根据(《清零还是躺平》、《珍惜用巨大防疫成本换来的宝贵时间窗口》),这与国家防疫机构后来的判断与表述基本保持一致。稍加思考就可得知,病床(尤其是ICU病床)数量提升的障碍并不在于硬件,而在于培养医护人士需要足够的时间。在这项条件难以短期改善时,只能在疫苗接种和有效药物储备方面下功夫。

上海疫情已经接近触底,北京等城市的疫情管控也将趋于常态化。一些投资者已经嗅到不同的味道。投资者盼望官方像新加坡那样能够明确给出一个逐步放开的时间表。理智的人都知道今天的管控其实是在为“防疫四要素”的达成争取时间,而能否放开最终是一个综合判断的结果,像上述上海团队那样的研究分析,一直都会有专业人士去做。

我不认为官方此时能够明确给出一个放开的时间表。如果我们足够关心业内的讨论,对病毒变异的专业争论仍然存在,只是总体偏于乐观。寄希望于官方明确疫苗或者药物储备达到某一个确定的量级后,突然宣布放开,这是不现实的。防疫条件与医疗资源承受度的判断肯定是一个动态的过程。

但这并不代表完全没有判断的指针。

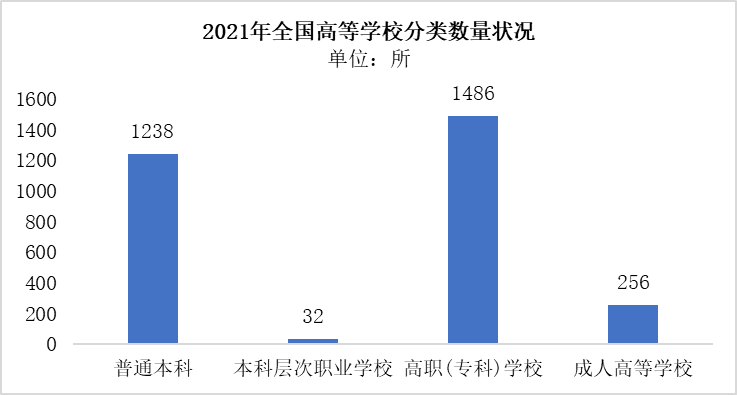

在病毒变异不会更糟的前提下,关注疫苗有效性、接种率和有效药物储备仍然是最重要的。针对Omicron的特点,疫苗方面主要需要观察老年人(也是基础病的主要群体)的接种率情况。60岁以上老年人全程接种达到85%应该是一个重要指标,加强针接种达到80%可能是下一个重要指标。根据国家卫健委数据,截至5月6日,60岁以上老年人全程接种达到81.67%,加强针接种达到61.48%。加强针80%的目标有望在半年内实现。后续需要更细致考虑不同区域的问题,建议尽快开始定期披露各省、市60岁以上老年人(包括分年龄段)的接种数据。

但这不代表特定接种率的达成是一个必要前提,因为:1、病毒变异仍在发生,比Omicron传播速度高25%以上的变异株正在一些国家的主要流行毒株;2、在人口基数非常大的前提下,哪怕只有很小比例的老年人未能完成接种,总人数也不会少。上述两个原因的存在,意味着快速防疫策略被突破的可能性仍是存在的。这就是许多投资者经常问及的是否有Plan B的问题。这个问题其实与有效药物的储备直接关联。

针对可能发展成重症的感染者,有效药物在当前而言主要是paxlovid,主要功能是降低重症率、缩短转阴时间,今后可能还会出现其他药物。中国老年人口占比已经达到18.7%。考虑到中国医疗资源不均衡和病床数量不足,在疫苗尽可能接种的前提下,有效药物的储备达到总人口的10%应当是一个比较理想的数字,药物是对病床数量和病床利用率的有效弥补。目前药物储备主要是受限于产能,价格因素和便捷可及的问题最终应该都能解决。

相较而言,目前疫苗接种率提升的时间判断是比较清晰的,药物储备可及性尚待明确。当前防疫决策背后的专业争论,将在上述两个问题明确后,逐渐消解。就此而言,我们可以将从目前开始,至上述目标达成的期间视为“过渡期”。尽管官方并没有公布这个“过渡期”,但它事实上是存在的。

过渡期最为重要的工作是完善现有防疫策略,在为疫苗接种和药物储备争取时间的同时,尽快恢复整个国家的经济社会运转。可能的主要措施包括:

1、核酸检测常态化,提高核酸检测的可及性和检测效率。

2、以省为单位,实现省内防疫措施的统一要求和结果互任,促进省内有序流动。为此需要先在信息收集和信息互任方面实现数据系统的省内统一。

3、对于跨省流动,首先应当统一各省风险判断标准,在核酸常态化的基础上,实现有序流动。

4、对物流行业做特别对待,实现端到端的闭环管理和对物流人员的常态化管理,最大程度保障全国物流的畅通。

相信各省的具体措施会陆续公布,后续主要是执行问题。

最近一些投资机构开始分析核酸常态化的成本,测算的数据总体都是偏大的。在核酸检测常态化后,检测费用仍然有很大的下调空间,混检将占很大比例。如果能够实现防疫数据系统的省内统一,事实上会大幅节省各城市的开支。

上述措施的施行,在很大程度上会促进恢复经济与社会的流动性,将限制措施降低到尽可能小的状态,这将为后续防疫策略的调整打下坚实的基础。

就此而言,投资与市场的判断应当趋于越来越明晰,而不是相反。

以上。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/jb4cwafKCoesY-IatFMwIQ