2008年中美之间的背后故事逻辑是什么? 如今张牙舞爪的到底又要干什么呢,战略意图是什么? 这13年,故事的主线到底是什么? 中国发生了什么? 美国那边到底发生了什么?

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

2008年中美之间的背后故事逻辑是什么? 如今张牙舞爪的到底又要干什么呢,战略意图是什么? 这13年,故事的主线到底是什么? 中国发生了什么? 美国那边到底发生了什么?

1 美国到底是一个什么样的国家 2 疫情下的美国 3 美元霸权能撑多久? 4 对我们有啥启示

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/dJxoQplErOj2FGK68aMj1Q

兔主席 20211006

前段时间,习主席与拜登通话、孟晚舟归国……中美关系当时似有缓和迹象,至少在拜登期内,似不会更进一步的恶化。记得在孟晚舟归国当晚,朋友圈就可以看到有朋友说,中美关系会不会稳定一些了,处在向好的轨道上面。后来,人们也希望从中美政府释放的信息里,寻找蛛丝马迹的积极信号,以图证明这一点。但近日,台海、贸易战等又重新成为焦点,看上去中美关系在拜登任期内也是好不到哪里去了。国庆档期,《长津湖》上映,也在朋友圈刷屏,更勾起了人们对那段历史的记忆。

中美关系何去何从?

笔者的看法是比较悲观的。笔者认为,在未来十年,到十五年,甚至二十年的时光,中美关系不会很好,且还隐藏着巨大的风险。这个巨大的风险,不仅仅是脱钩,而且是冲突,甚至大规模的封锁和制裁。

再者,现在常说中美“脱钩”。脱钩应该被理解为一个彼此减少对对方依赖的动态过程,但完全“脱钩”是不现实的,毕竟中美作为两个最大的经济体,联系如此之深。未来,在商品贸易、服务贸易、产业链/供应链、资本/投资等领域,仍将维持紧密的联系,甚至在相当长一段时间里,很多领域依旧将是你中有我,我中有你,不可能也做不到“脱钩”。但尽管如此,不妨碍中美两国各自努力,尝试在未来的十到二十年里,减少对对方的经济依赖,使自己不致受制于对方。方法是,要么更多的依靠自己,要么寻找能够替代对方、政治上更可靠更亲密的盟友。此一动态趋势,即经济领域的脱钩。

如果说改革开放以来的几十年里,美国通过文化输出、经济融合、强势的政治文明与价值观,在中国培育了一大批对美国颇有亲近感的知识群体,使得相当一批人对美国抱有某种天真和理想,成为拉近中美关系的桥梁(甚至是一种将中国推向美国的力量),在经历了2018年以来的中美贸易战、香港问题、Trump赤裸裸、无底线的反华政治,美国国内政治的百般丑态与各种国内矛盾,美国伪善、双标、不负责任的外交政策,以及美国朝野及民间“反华大共识”之形成,使得许多中国人对美国的一点理想发生破灭。他们不仅仅很难再在政治上相信美国对中国的友好、善意、真诚,而且不愿因为自己的天真和善意,最后反受到美国的侮辱和损害(“一朝被蛇咬”)。此外,很多人也看到了美国制度、美国模式、美国价值存在的种种缺陷,看到了美国政治的无能,无法再像从前一样,把美国看作某种理想化的道德制高点、、制度制高点乃至未来的方向,在精神上经历了美国“灯塔”之幻灭。这种信任、信心、信仰一旦被击破,就很难再修复。

美国的许多娱乐文化和生活方式在中国还是受到欢迎的。说得通俗一点,就是吃喝拉撒,和美国人反过来喜欢中餐一样。但是美国作为一个政治文明,对于中国的政治吸引力下降了。美国通过自己的不懈“努力”,终于“自毁长城”,瓦解了自己辛辛苦苦在中国构建的政治软实力与精神基础,将中国人民彻底推到了自己的道路上去。不特如此,美国通过自己的努力,还为自己构建了一个最难对付的竞争者。

中国人是很热情、充满善意,有许多理想主义的,甚至有一些幼稚与天真(“我们把你们想太好了”)。中国人总是希望通过热情和努力,换得外国人的认同,获得自己在国际上的一席之地,获得自己应有的尊重和地位。对于友谊,我们一定予以最大的回馈(“朋友来了有好酒”)。中国历代领导人也都非常重视与美国的关系。看2017年我们在北京高规格接待Trump访华,无处不在表现自己最大的诚意。回看八九年邓小平会见美国特使Brent Scowcroft时的讲话,令人感触:“中美两国之间尽管有些纠葛,有这样那样的问题和分歧,但归根到底中美关系是要好起来才行。这是世界和平和稳定的需要。”,“请特使转告布什总统,在东方的中国有一位退休老人,关心着中美关系的改善和发展。”(《邓小平文选》第三卷,《中美关系终归要好起来才行》)。直到最近领导人与拜登通话,仍然在表现这种积极的善意。

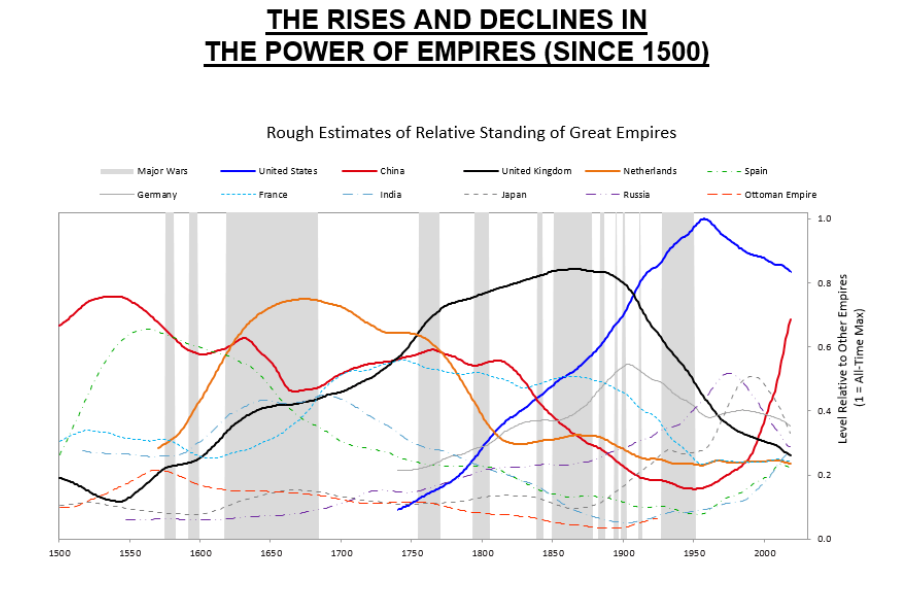

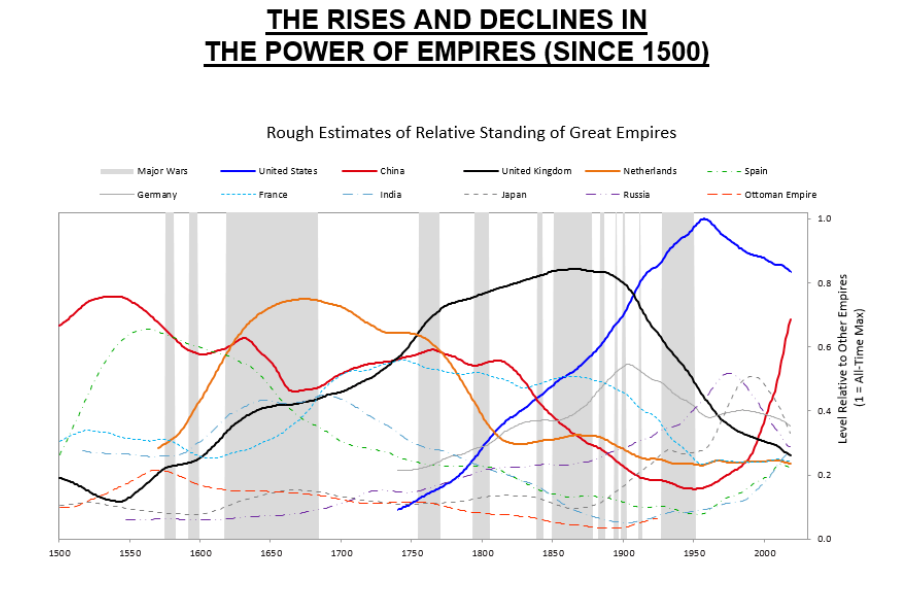

但另一方面,中国又有许多的负面经验。这就是中国过去一个半世纪、两个世纪痛苦的近代经验。帝国主义/西方骨子里是看不起我们的,只要我们不与他们一样,只要我们不对他们臣服,只要他们看到我们强大起来,他们终究是要来围堵、打压、欺负、伤害、损害我们的。他们不会允许我们强大,不会允许我们与他们平起平坐。如果我们强大,那与他们就“必有一战”,这是不可避免的。

过去几年的经历,中国人的理想主义幻灭了,负面的历史经验抬头了。对人性和大国政治本质悲观的现实主义抬头,取代了理想主义。人们重新用现实主义的思维武装头脑,解释现状,预测未来。对中美未来斗争的预期如此强烈,使得它必然成为某种“自我实现的预言”,从一种可能,变成实然,甚至应然。

中美出现的问题,责任首先在美国,将中国妖魔化,视中国为苏联帝国政治的翻版,把中美矛盾看作意识形态斗争与冷战的延续或升级,并对中国发起了实实在在的攻击(从贸易战,到华为/孟晚舟)。中国人一旦被激怒,就会激烈地反弹,其行为反过来似乎又印证了美国的成见,对美国更激烈的行为推波助澜,两方交互螺旋上升,合力在朝着更大的矛盾迈进,冥冥之中,似乎都在谋求以某种更加激烈的方式来化解、消解被认为是无法调和的矛盾。

对于世界的和平和发展来说,中美两个大国的关系处不好,对大家而言都不是好事。

笔者认为美国国内政治与社会矛盾是无法解决的,一定会把矛盾输出、外化,转移到中国。这是结构性的,不以中国的意志为转移。所以,更加激烈的反华政治将轰轰烈烈地来到。中国可能只有几年的缓冲期。

“丢掉幻想”之后的中国自然相信,一定要加速发展自己,一定要摆脱对美国的依赖,一定不能受到美国及其所构建的国际生态体系的牵制与钳制。未来,但凡有一点喘息的时间,我们都要加速发展自己,以时间换空间,争取更大的“独立自主”。

在2021~2024年Biden执政期间,中国甚至有一个小的窗口,可以用两三年时间去解决一些积聚已久的行业问题及经济问题,遵循新的发展理念,找到新的经济发展模式,以便更好的应对未来。社会内部的有机和谐及“安全垫”也非常重要,那就是“共同富裕”的提出。

但无论如何,美国再如何示好,“脱钩”的大趋势也是无法避免的了。

而且真正的、更重要的脱钩,并非经济上的脱钩,而是政治上的、理念上的、制度上的、意识形态上的“脱钩”——中国的新一代知识群体不再奉美国制度为圭臬,摆脱其“精神上的控制”,找寻和践行属于自己的道路。这种“脱钩”,是美国政治文化与价值在中国自我瓦解的结果,但也会引发美国对中国更大的不信任、怀疑和敌视,催生更大的反华政治,同时更进一步的将中国推向历史的另一边。

最后,要指出的一点是,说政治和文化上的“脱钩”,并不是说中国所构建的价值与制度与美国一定是“对立”的、“互斥”的,不是说中国就要否定美国。笔者以为中国所构建的价值观是具有更大包容性的,能够把美国价值观的许多部分“包进来”——独立自主、创业精神、创新精神、对繁荣的向往、对个人潜力释放与价值实现的向往、对个人尊严的向往、守护家园与爱国主义、让人民的意志和意愿能够成为指导国家政治与政策的方向(民主)、社会的公平与正义,等等。这些都是美国的核心价值观,常被用来描绘美国精神。中国并不否定这些价值,我们甚至可以从“社会主义核心价值观”里找到这些价值。中国与美国的区别仅在于,中国不会片面地强调或突出某一种价值或某一对关系;中国尝试用和解、和谐而非冲突或互斥的方式解决这些矛盾。

综上,笔者以为,中国正在构建一个视野更广、更具包容性的政治文明,中国在提供一种新的现代性,一种经历迭代、更加高维的政治制度与治理模式。它融入了同时来自于东西方的文明要素与传统。

也许也正因为我们是折衷的、更加包容的,更加“高维”的,更加复杂的,所以我们可以理解美国,但反过来却不能——美国无法理解中国。

它只能用自己的低维方式(即各种形态的斗争政治——无论是阶级、宗教、意识形态还是种族/民族)去“降维”理解中国所做的一切,认为一切都是权力政治、利益、野心、斗争,按照自己的模版去丑化、妖魔化中国。自大的美国就好像始终在看一面镜子。当美国拿着镜子看苏联时,看到的其实是自己,但确实和真苏联也没有太大区别。所以美国不自知:自己看的原来是一面镜子!当它拿着镜子看中国时,以为又看到了真实的中国——但实际上它看到的还是自己——美国。

最悲哀的,莫过于,中国足够关注美国、了解美国,能够相对比较清楚的看到美国,并与自己做出对比;而美国却非常自大封闭,永远在看镜子,把自己的行为和理念投射到全世界,认为所有国家都和美国人的逻辑一样。他们自认为看到了真相,满足于自己所见,对挖掘真相却没有兴趣。

在这样的信息不对称下竞争,美国的优势地位必定会在未来几十年里逐渐减弱与消退。

本文是漫谈。下面应该还有一两篇。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/aSuArOGfKdE_vo34ydq7yQ

孟晚舟回家了。

新闻的内容翻译一下,就是“孟晚舟或被当庭释放,尽快返回中国”。

对于西方新闻,标题里还有“或许”这样表述的,多半是假新闻。更何况2020年5月,国外媒体就闹出过“释放孟晚舟”的乌龙,所以我开始认为多半是假消息。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/15hV2e3_9EiKoh4TEamqIw

我们都知道,广场协议之后,日本经济很快出了问题,然后在此后的很多年里一蹶不振。

但是这里就有一个问题,德国和日本一样,都被美国摁着签了广场协议,都在随后经济遭到重创,为啥德国好像后来又缓过来了,日本的影响却那么大,问题出在哪了?

我最近两天看德国经济史的时候,突然把这个问题想清楚了,而且懂了这件事,大家也就明白了为啥我国这么执着要搞共同富裕。

不过这个话题开始前,为了防止大家不了解,还是要给大家稍微解释下到底什么是“广场协议”。

1

广场协议

这事主要和日本经济快速追赶有关,日本战后经济发展非常快这事大家也都知道,一方面美国大哥开放了西方的市场给他们,也就是日本生产的东西可以卖给西方,解决了需求端问题;另一方面西方也转让了一部分资金和技术给日本,让他快点起来围堵苏联和中国,这就解决了日本的供给端问题。天时地利人和,都凑齐了。

所以日本从“二战”后到1973年实现了每年8%以上的增速,1974年放缓一年后,出现了第二轮增长,一直持续到1990年前后。同时期德国和日本的情况差不多,也是飞速发展。美国本来准备修理他俩来着,但是随着冷战铁幕落下,说巧不巧,正好落在他俩家门口了,所以美国只好扶他俩起来干苏联。

但是增长的阴影下,日本跟我国现在的情况一样,面临着相同的问题:在对外贸易中日本占了美国人便宜,一直有贸易顺差,这美国人能忍?德国那边也一样,德国生产的东西比美国的强太多,美国人也认为德国占了自己的便宜,甚至一度不准让德国人去美国卖车。

慢慢的,美国越来越暴躁,美日、美德之间冲突不断,在三十多年间持续爆发了“纺织大战”,“钢铁贸易大战”,“彩电摩擦”,“汽车贸易摩擦”,从这个过程中大家也能看出来日本和德国的经济在持续升级。

贸易摩擦归摩擦,你牛逼才摩擦你,日本就是在美国的折腾过程中越来越厉害,到了80年代,日本成为世界上第二大经济体,很多日本企业都做到了世界第一。

日本手里拿着大量贸易中赚到的钱,全世界到处买地买资产,爽的不得了,而且日本人均收入是美国的145%,GDP占世界的15%,超过德法两国的总和,可以说各个角度都是真正强国。同时期德国成了欧洲的领头羊,当时法国也通过举国之力搞定了一堆重要的技术突破,他俩开始威胁美国在欧洲的影响力。

在这个背景下,美国人忍无可忍,准备收拾下德国日本,也就有了后的广场协议。不过并不是以往大家说的“广场协定”直接干趴下了日本,这个太过简单化了。

当时美国天天指责日本操纵汇率,有意思的是美国现在也在指责中国操纵汇率,说是日本故意压低本国汇率。不过这事倒没冤枉日本,日本政府当时确实把汇率压得很低。日本普通老百姓买美国的东西巨贵,基本不买美国人的东西,美国人买日本人的东西却巨便宜,疯狂消费日本产品,能不贸易顺差嘛。

所以美国要求日本德国把汇率大幅上调,这样日德的东西在国际上卖的时候就会很贵,美国货也不那么完全没有竞争力了。

以往我们说是《广场协议》中日本被迫提了汇率,其实这么说肯定不对,因为美国搞日本是个长期的事,“广场协议”只是其中一部分。真实情况是美国从1971年就开始搞日本,一直搞到1987年。

先是在1971年,西方十个国家的财政部长一起搞了个《史密斯协定》,一起要求日元升值。然后在继续施压,小打小闹不断。

到了1985年,美英德法日五国财长在美国纽约广场饭店签订了《广场协议》。

《广场协议》之后是1987年的《卢浮宫协议》,核心就一件事,让日元和德国马克升值,升值之后日德的产品在国际上就不那么有竞争力了嘛,嗯,现在美国也在对我国干这事。

迫于压力,而且日本政府当时确实希望日元国际化,日元出现了大幅升值。不过日元升值就意味着日本生产的汽车和彩电变贵,在国际上竞争力就不那么强了,所以在1986年,日本出口增速从之前的3.9%暴跌到-16.8%,也就是以往卖到海外的东西现在卖不出去了。德国也差不多,协议签完,出口暴跌,而且随后几年的GDP增速也遭到腰斩。

问题是德国和日本他俩都是工业国,也是生产国,生产出来的东西卖不出积压在仓库,单是贷款利息就能把大部分企业给干倒闭,那怎么办?总不能烂在锅里吧?德国日本都对这事慌了。

2

日本对策

日本对这事的解决方案就是准备让本国老百姓消费掉过剩产能。

可是日本老百姓钱就那么多,现在要消耗过剩产能,就得多花钱,可怎么让他们多花钱呢?日本政府想来想去,最后出了个主意,降息降准央行放水。

降息这事理解起来说容易也容易,说复杂也复杂,直观的感受就是你去银行贷款付的利息更少了,也就可以贷出来更多的钱消费。而且利息影响投资标地,比如你本来有几百万想去投资开饭店,算了下收益率,只有4%,如果利息是5%,你可能就把钱存银行了,毕竟躺着比投资都赚钱,那还投资啥?如果现在降息到1%,存钱就不划算了,不如去投资,工作岗位就创造出来了,老百姓就加工资了。

所以日本政府降息后,市场确实充满了热钱,不仅日本的钱,美国的大量热钱也涌入日本投资。

那效果怎么样呢?

非常不怎么样。

大家知道,银行是最嫌贫爱富的,它贷款给你,都是要抵押的,你有上千万的房子,它随随便便贷款给你几百万。你没钱想贷点,银行几句话就把你赶出来了,没抵押聊个毛线啊。

这样相当于富人们手里一下子多了一堆钱,他们会去买电视买冰箱和洗衣机吗?谁家会花几百万买这些东西?

大家要知道一个常识,“大钱”和“小钱”的花法完全不是一码事,普通老百姓家里多了几千块,可能就会去改善下生活,吃点好的,买个电器什么的,主要是消费了。但是如果你账上多了上千万的银行贷款,吃喝是花不掉的,只能是去投资,如果投资建厂还好,但是当时日本是产能过剩,厂子已经太多了,所以基本都投资到房地产和股市里了。

接下来的事大家也就知道了,日本富人疯狂去买房和股票这样的资产,随后这些资产价格开始上涨。中产阶级一看房价和股市都在涨,赶紧把房子抵押了也去买,从银行贷出来更多的钱,房价股价进一步被推高,就这样日本人左脚踩右脚就飞起来了,国内一片欣欣向荣,是不是这景看着有点眼熟?

但日本政府却慌得要死,因为他们是知道的,降息的目的不是为了拉房价,是为了给企业消化过剩产能,现在产能没消化,企业都跑去贷款炒股炒房了,这日子怎么办?

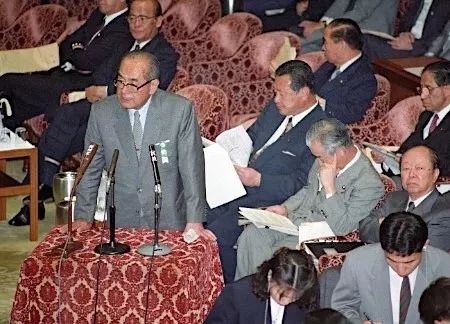

随后日本央行从1989年开始温和提高利率,降低货币供应。到了1989年底,日本历史上著名的“疯狂原始人”三重野康出任日本央行行长,为啥叫他“原始人”呢?因为这个在中国东北长大的日本经济奇才极其讨厌投机,日本当时主流经济学家觉得投机是市场行为,市场是不会错的,所以他们把讨厌投机的三重野康是原始人,认为他是中了计划经济的毒。为啥说他疯狂呢?因为他作风极端雷厉风行甚至有点不顾后果。

他上台后日本五次提高利息,终于在1990年8月,日本的利息由超低的2.5%飙升到了6%,而且银行不放水了,这下可出麻烦了,股市和房事都被断了货币供应,涨不动了,没人接盘了。

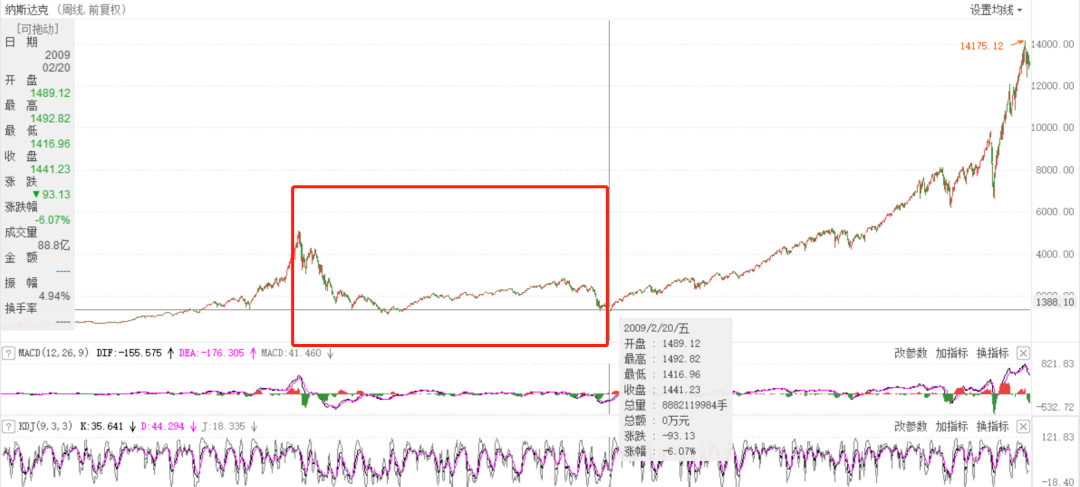

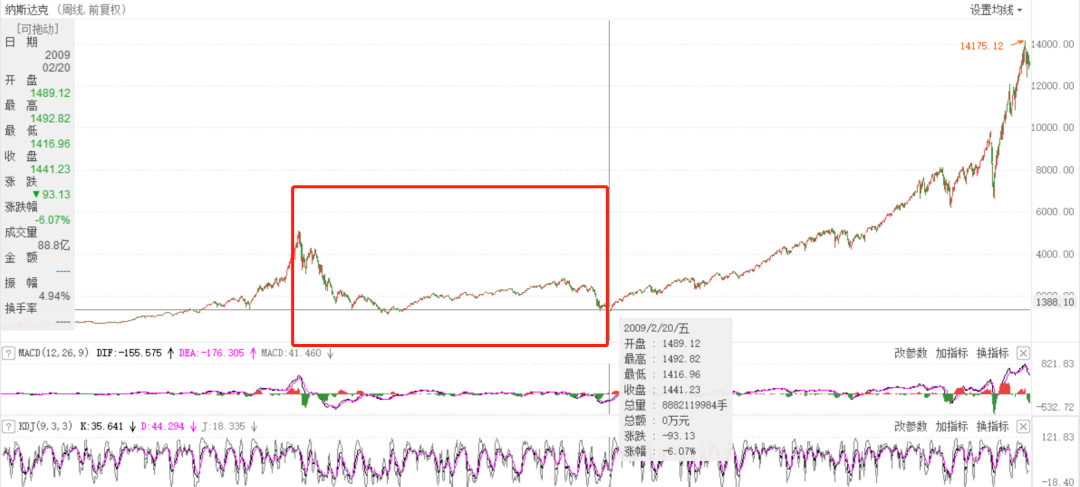

随后就爆发股灾,日本股市在1990年到1992年三年间跌掉了一半多。

股市这么惨,楼市也没逃掉,股市暴跌仅仅半年后,楼市也开始动摇,随后激烈下跌,在1990年到1992年这三年中也跌掉了46%,上百万亿日元的资产化为了无有。

我最近看了个材料,说是三重野康之前,美国的美联储主席叫沃尔克,他也是一个强人,曾经大幅提高利率,把美国经济直接搞出三年的萧条来,不过一般认为沃尔克是美国历史上最伟大的美联储主席,有壮士断腕的决心。三重野康明显是要做下一个沃尔克。

当然了,这不是结局,从1992年之后,日本房价一直降,累计又降了50%,我刚才查了下,现在还在降。不过现在继续下降的原因大家普遍认为是因为日本老龄化问题,每年死了的人腾出的房比买房结婚的新人都多,房子能卖上价有了鬼了。

3

德国对策

看完日本的,咱们再看德国的,其实德国也没啥好办法,在当时他俩一起被美国搞了,出口都发生暴跌,都在思考解决方案。

不过德国人有惨痛的通货膨胀经历,对大幅降息印钱这事比较敏感,所以也就没着急降息。

不过德国运气比较好的是,两德统一了。

两德统一这事我稍微说下,二战后德国不是被分裂成了两块嘛,东德和西德,一半归西方,也叫联邦德国;一半归苏联,也叫民主德国。但是到了1990年,苏联眼瞅大势已去,两德人民统一愿望呼声很高,所以两德统一这事就开始聊上了。

但是德国统一这事,大家千万别弄错,西方所有国家,比如英法美等国,都不希望德国统一,因为它要是真统一了,发育一些年,就会变成欧洲一极,美国就管不住它了,英法也得看他眼色。

但是当时西欧又都是盟友关系,不好意思直接出手干预,大家都指望着苏联修理德国,但是苏联一言没发,看着德国统一了。反倒把西方差点给气死,当时法国总统没忍住,当场就说“苏联领导人到底收了多少马克?为啥不出兵阻止德国统一?”

为啥苏联不管呢?因为苏联是一堆加盟国的联盟,所以国歌才叫“牢不可破的联盟”,联盟里最大的成员国是俄罗斯,俄罗斯一直都觉得自己在联盟里比较吃亏,到了1990年,俄罗斯自己想跑路,而且“跑路派”已经充满了苏共高层,他们巴不得看到盟友们都跑了,那样俄罗斯自己也就顺利脱身,所以当然不会管两德统一了。

此外法国人说的很对,俄罗斯人确实收了西德无数的钱,德国人有钱,觉得如果能用钱解决的问题都不是问题,为了两德统一他们愿意支付天价。此外西德人还给俄罗斯人开出来了丰厚的价码,比如宣布永久放弃加里宁格勒。

加里宁格勒以前叫哥尼斯堡,曾经是东普鲁士的首府,康德的故乡,大概相当于陕西或者山东对于中国的地位,“二战”后被苏联拿走了,现在还在俄罗斯境内,跟俄罗斯领土不连着。两德统一前,德国人说不要那块领土了,他们只要东德,俄罗斯本来就不想留东德,又收了钱,又永久保住了加里宁格勒,就做了个顺水人情。

然后德国就统一了,统一后的德国一下子多出来一块巨大的市场和人力资源池,大量的廉价而且受过高等教育的工人加入德国市场,导致德国工人的工资大幅下跌,制造业的成本也就降下来了。

不仅如此,东德和西德的经济差距很大,为了救济东德,新的德国政府通过了加税协议,对富人和富裕州征税,补贴原来的东德地区。东德人收入增加后,就要买车买电视,这样一来,德国人自己增加了一大块内需,补充了一部分消费力,本来卖不出去的那部分产能被东德给消化了。

说到这里可能有小伙伴不太明白了,一国内部的财富重新分配了一下为啥就能促消费呢?

也不复杂,比如中国现在就有这个问题,非常有钱那部分人几乎是不消费中国的工业品的,主要买各种高端玩意,而且收入的大头都花在了资产上,消费才花几个钱。如果他们的财富转移支付一部分到穷人身上(当然了,一定要以法律税收的形式明明白白转,不然很容易出问题),穷人的生活改善了,而且穷人不可能每个月多两千块就去买奢侈品,主要消耗的是我国的产能,还可以抑制资产价格上涨。

后来这套逻辑就叫“平衡战略”,而不是简单地像日本那样操作。

不过日本也是没招,日本没有这么大一块外来天降资源,自然也就没法像德国那样操作。

把这个逻辑再往下看,大家也就懂了为啥德国这些年一直在接受穆斯林难民,尽管德国老百姓不太愿意,但是德国是一个资本主义国家,国家政策要考虑大资本家的想法,所以引入穆斯林并不是默克尔一个人的想法,而是他们的国家战略。

他们要不断引入受过教育的穆斯林,然后通过补贴和再教育,让他们成为德国的工人,这样既可以补充廉价劳动力,又可以提供内需。

不过广场协议还有一个副作用。

当时德国日本都得使劲压低制造成本,德国的办法是把一部分制造业搬到东德和其他东欧国家,那些国家老百姓工资低,成本低。

日本也一样,为了提升制造业的竞争力,降低成本,当时日本急需要把工厂转移到成本低的地方,很多工厂就转移到中国沿海去了,当时中国急需外汇,这一部分工业转移也帮了不少忙。说出来大家可能不信,在这之前,中国换外汇主要是通过卖石油和煤炭给日本,那时候中国属于“资源国”,随后升级到了低端制造业,近几年又在向高端制造业发展。

不过日本的大部分转到了东南亚,也就是亚洲四小虎。不过1998年金融危机后,四小虎遭到欧美资本的屠杀,资本家发现东南亚国家政府太弱,资本家一看这些国家没法提供稳定的环境,中国正好加入了WTO,低端产能于是都来了中国。

有人说,东南亚会不会吸收走中国的制造业?这个问题问反了,其实是中国历史上吸走了东南亚的制造业,现在中国也在向外转移不太赚钱的产能。

4

对比我国

把上边的这些逻辑对比下我国,就能发现我国现在也面临日德当初的问题。

我们一直说,我国经济靠三驾马车,出口,投资,内需。出口不多说了,今后是一个长期走弱的过程。

不仅如此,如果大家平时关注股市也知道,现在原材料价格狂涨,而原材料主要在澳大利亚他们手里,澳大利亚的那些资源公司背后又是美国和日本资本控股,资源涨价,看着我国的出口发展非常好,不过大头被原材料赚了,也就意味着钱被欧美赚了,我们制造业利润现在非常非常薄。

而投资回报率面临一个“边际收益递减”的问题,这个也好理解,早期的投资基建什么的是雪中送炭,现在慢慢成了锦上添花,比如早年投资了京沪高铁,这条铁路线流量大收益高,但是现在主干道已经修的差不多了,那些比较偏的路线流量根本撑不住高铁这样的大投资,投资回报率非常低。

绕来绕去,就剩下扩大内需一条路了,而扩大内需的有两条路,一条是通过货币政策来扩大,在市场上放大量的水,大家贷款消费,也就是日本的路线,结果就是资产泡沫大到离谱,最后大家借不到钱整体崩了。

其实后来的2008年次贷危机的本质,也是政府鼓励贫困老百姓贷款,后来还不上引发了系统危机。

我国这两年坚定去杠杆,尤其今年,大家如果有跟银行打交道,能感觉到到信贷控制的非常严格了,这事的本质和三重野康的做法目标是一致的,都是希望降负债降投机降泡沫,只是那人被称为经济奇才,可是做事激进到了极点。

另一个办法就是德国办法,国家主动转移,降低贫富差距,让基层老百姓有钱消费,拉动内需,有了消费才能继续生产,这个逻辑听起来很奇怪,不过搞市场经济就这样,消费在前,生产在后,这也是为啥我国以前需要美国人买我们的东西我们才能生产。

我国一线城市的收入水平直逼发达国家,但是还有很多地方依旧属于欠发达地区,像不像当初西德和东德的关系?

此外德国本来就重点耕耘欧洲和东欧,对美国的依赖并不像日本那么大,被美国搞了之后,更加深耕欧洲,这跟我们现在大力发展跟东南亚贸易又是多么的相似。

而且德国那套逻辑还有个好处,避免了房价股价什么的暴涨,这类东西一暴涨,大家就会借钱去炒作,最后本该消费的钱都花到这类资产上了,非常容易出事。不过这几年东欧老年化非常严重,德国对东欧的投资收益率也上不去,开始投机本国房地产,叠加美元放水,德国的房价也是一直在攀高。

看懂了这些,再看我国今年不断出台政策,压房价,提共同富裕,完善财税系统,明显是在走当初德国的路线并且回避日本当初的坑,而且跟德国相比,我们最大的优势是纵深比他们大的多,空间也大得多,这一点尤其要利用起来。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/aE1apX2nr3-pKzoHrA41ew