口 述:冯仑 万通集团创始人、御风集团董事长

采 访:孙允广

来 源:正和岛(ID:zhenghedao)

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

口 述:冯仑 万通集团创始人、御风集团董事长

采 访:孙允广

来 源:正和岛(ID:zhenghedao)

◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 黄永明

美国有一个经典的笑话,说的是,有个人正在乘热气球,来了一阵妖风,把气球吹离了航道,飘啊飘,不知道飘到了什么地方。

气球上的人正着急的时候,看到地上有个种地的农民。他就朝农民喊:“喂,请问我在哪里啊?”农民大声回答他:“你在天上的一个热气球里!”

农民的答案100%正确,但是对气球里的人来说,只有0%的意义。

这个笑话是用来讽刺美国的律师和税务师的。作为客户来讲,你只有问对问题,才可能得到有意义的答案。

如何能够问对问题?这需要你有知识。

有一句话叫做“你不知道你不知道什么”。很多人总是跟我讲,我不需要知道那么多,我只需要请专业的人去处理就行了。在他们看来,有钱就行了。问题在于,你不学习,你就不会知道哪些事情是应该找人做的,以及该让他们怎么做。

最新的一个案例,是有人因为把车开进了故宫并且在社交网络上炫耀,引起了网友的不满,于是有网友在网上检索一番,把主人公在美国的豪宅给晒出来给大家看。

那位网友检索的信息是否准确,我无意讨论,我也不关心这个问题。我想谈谈这背后更重要的事情。

单就其贴出的截图来看,那些价值上千万美元的豪宅的持有人起码没有做好一件事,那就是资产匿名。

资产匿名是资产保护的一部分。

资产保护的最主要两个目的,一个是让财产匿名,一个是当你遇到起诉的时候,实现责任分隔。

那位名为“房东的ID”的作者,在他的调查文章的末尾写道,“美国公开透明的房地产信息系统,让所有东西都暴露在阳光下”。这句话,既对,也不对。

一方面,美国房地产信息的公开和透明程度确实是世界第一的,英国、加拿大、澳大利亚都无法与之相提并论。

另一方面,“所有东西都暴露在阳光下”是不对的,作者只是碰巧遇到了一个在资产保护方面不小心的业主。

如果这名业主按照我在《聪明的海外房产投资》课程中所讲述的方法做好资产匿名,那么“房东的ID”是1000%查不到房产的实际持有人是谁的。不要说网友查不到,就连美国政府也查不到!

为什么?因为你并不是一定要把个人的名字写在地契上的,以及某些类型的文件是不需要在政府备案的——如果没有在政府备案,那就没有人能够查到。

我在这里讲一下其中的关键点。

容易暴露身份的地方有几处,第一个是地契(deed)。这是房地产过户的一个文件,类似于中国的房产证。地契是在县一级政府登记的,这些记录是公开信息。现在很多县政府的信息还上网,于是网友就可以很方便查到。

地契当中有两方,一个是grantor(让渡人),一个是grantee(受让人)。你不希望你的名字出现在地契上。

你在购买房产的时候,建立一个信托(trust)。由于信托是完全私人的,不需要在任何政府部门登记,所以外人不会知道信托的实际受益人是谁。信托当中有一个角色,是受托人(trustee),你通过受托人去购买房产。

这样一来,地契上的受让人的名字就不是你,而是“XXX, Trustee”。那相应的,当网友去政府数据库里查询,他能看到的也只是““XXX,Trustee”。

这个“XXX”,通常由律师来担任。他以受托人的身份去看房、谈判、签合同、办理过户,地契上写的也是他的名字,没有人会知道背后实际的操控者是谁。

当他把地契登记好了,受托人就辞职,把受托人变更为你本人。记得,由于这一切都不需要在任何政府部门登记,所以仍然没有人会知道。

你在美国会经常看到路边有被遗弃的房子,那些房子年久失修,有碍观瞻,而且还可能欠了政府的房产税。看到这些房子,你心里可能会问,政府为什么不去联系这些业主呢?

你知道吗,有些房子就是由信托持有的,连政府也不知道实际控制人是谁。

容易暴露身份的第二个地方,是当你用公司去持有房产的时候,公司在政府那里的登记信息是有可能被查到的。但是这件事也是有完美的解决方案的。

总的来说,最完整的资产保护的结构,是通过信托购买房产,然后把你在信托中的利益(interest)放进一个LLC(有限责任公司);这个LLC注册在房产所在的州,但它并不直接由你拥有,而是由怀俄明的控股公司拥有。

为什么要在怀俄明设一家公司?因为这个州不要求公司变更成员/股东的时候到政府备案,而且在押记令(charging order)方面的法律对你有最大程度的保护。

如此一来,没有人能查到房产的实际控制人是谁,并且,当你遭遇法院判决的时候,债权人也动不了你公司里的资产。

实际当中,债权人的律师一旦看到这种资产保护结构,我估计他就会跟他的客户说:“别追了,他的钱你动不了。”

我见过这样的真实案例。夏威夷的一个人起诉了一家开发商,法院判开发商赔偿这个人200多万美元。但是原告的律师苦苦追了一整年,拿到了多少钱?1.5万美元而已。因为被告设置了一个类似上述资产保护的结构(比我这里讲的更复杂,但基本原理是一样的)。原告跟被告住在同一个小区,天天看他住豪宅、开豪车,但是动不了他的钱。这个确实动不了,你找哪个律师也动不了。

老话说,知识就是力量。如果我能稍微改一下的话,是“知识结构就是力量”。当你的知识结构有欠缺的时候,你辛苦积累起来的财富可能会暴露在巨大的风险中。

最后再说一个小技巧:

如果你在美国的房产很多,那你也不要把所有的房产都做了保护,让人完全查不到和动不了。你要把一些价值不高的,特意暴露出来。

为什么呢?因为你要给那些想找你麻烦的人一些战利品。

你要是一点不给他,他是不会善罢甘休的。你给他一点,他满足了,这事儿就结束了。比如,你在美国有价值6,000万美元的房产,那你特意暴露个80万给他,那又如何呢?用80万去避免更大的麻烦,不是很好吗?

专门设置一些好摘果子给他人。

近日,城市战争汇总了中国大陆6大最富裕城市2018、2019两年的一手豪宅成交量,上海作为全世界最大的房地产市场毫无疑问地拔得了全部头筹,并且遥遥领先。

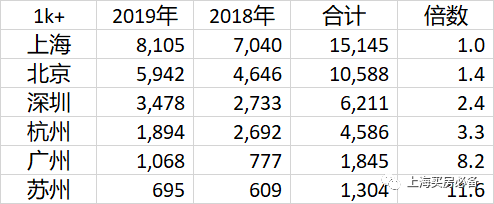

1000万+豪宅

上海2018、2019两年卖出总价1000万以上的一手豪宅超过1.5万套,按每套可住3人计算,涉及4.5万人,占上海2400万常住人口的千分之2,平均千分之1/年。

上海2018、2019两年卖出总价1000万以上的一手豪宅的套数是北京的1.4倍、深圳的2.4倍、杭州的3.3倍、广州的8.2倍、苏州的11.6倍。

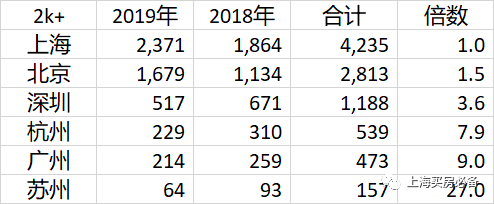

2000万+豪宅

上海2018、2019两年卖出总价2000万以上的一手豪宅4235套,按每套可住3.5人计算,涉及1.48万人,占上海2400万常住人口的万分之6,平均万分之3/年。

上海2018、2019两年卖出总价2000万以上的一手豪宅的套数是北京的1.5倍、深圳的3.6倍、杭州的7.9倍、广州的9倍、苏州的27倍。

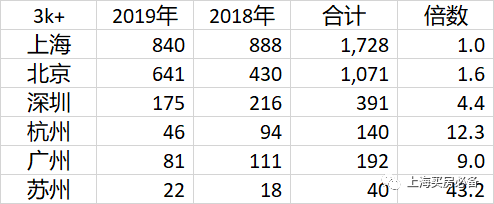

3000万+豪宅

上海2018、2019两年卖出总价3000万以上的一手豪宅1728套,按每套可住4人计算,涉及6912人,占上海2400万常住人口的万分之3,平均万分之1.5/年。

上海2018、2019两年卖出总价3000万以上的一手豪宅的套数是北京的1.6倍、深圳的4.4倍、杭州的12.3倍、广州的9倍、苏州的43倍。

5000万+豪宅

上海2018、2019两年卖出总价5000万以上的一手豪宅298套,按每套可住4.5人计算,涉及1341人,占上海2400万常住人口的十万分之6,平均十万分之3/年。

上海2018、2019两年卖出总价5000万以上的一手豪宅的套数是北京的1.1倍、深圳的2倍、杭州的8.3倍、广州的11.9倍、苏州的99倍。

事实上,上海是全中国限购最严格的城市,没有之一。

非上海户籍人士不仅难以落户、需要连续缴纳5年社保,还需要结婚才能购买,也不能用壳公司购买一手房。

这些限制将海量的来自全国各地的成功人士挡在了门外,但即便如此,上海仍然是全中国最有价有市的豪宅之都。

为什么?

因为上海是中国人梦想的地方,有钱当然要去上海。

因为上海是中国人成就梦想的地方,在上海能够赚到很多钱。

当然,在上海也不是随随便便就能发财的。

过去两年,上海平均每年只有千分之1的常住人口购买了总价1000万以上的一手豪宅、万分之3的常住人口购买了总价2000万以上的一手豪宅、十万分之3的常住人口购买了总价5000万以上的一手豪宅。

也就是说,上海的豪宅和99%的上海常住人口是没有关系的,只有做到全中国全年龄段的顶尖才能够、才应该买得起上海的豪宅。

1

开宗明义,2020年的房地产形势,谁说的算?

是土地供需?是人口流动?还是金融政策?

我觉得,这些都很重要,但依旧是要往后靠的因素。

房地产这三年来,最大的影响源就是行政政策。从因城施策以来,当局这三年对于房地产的拿捏是相当到位。

“托而不举,压而不破。”

对于这八个字的操盘水平,就连你拾叶的好友路口大爷都连连称赞。

如果从宏观角度上来看,我们的经济总量增长在逐年放缓。国家现在要松财政,紧信用。所以货币政策未来会宽松,但绝对不是现在!

很多人指望货币政策未来放淼的空间在明年来讲可能性并不大。

对于地产而言,在最近召开的中央经济工作会议还有政治局经济会议,就是“三稳”:稳地价,稳房价,稳预期。

但是,在房地产“三稳”的前提下,还有一个重要前提:要确保经济和社会平稳运行。

换句话说,房地产大松是不可能的,但是如果经济出现下滑失速,对于个别城市小松提振经济是可以期待的。

所以,在这种大的宏观指导下,明年房地产应该是整体稳定下的区域城市结构性行情。

跟股市一样,只要是结构性行情,那这个蛋糕就不是所有人都能切的到的。

2

大城市的发展有没有走到头?

对此,任大炮曾经对“严格控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”的城镇化思路给予了任式炮轰。

同时这也是我一直想不明白的,你说北上广控制个毛线人口啊?!

如果人们在这几个城市过得不自在,物价高房价高工资低他自己都回老家了,谁在在那儿待着?凡是能吸纳人口的地方,必定是实打实的社会需求产生出的对人口需求。

所以,控供给能理解,控需求那就呵呵,恕我文化程度低,我实在不能理解。

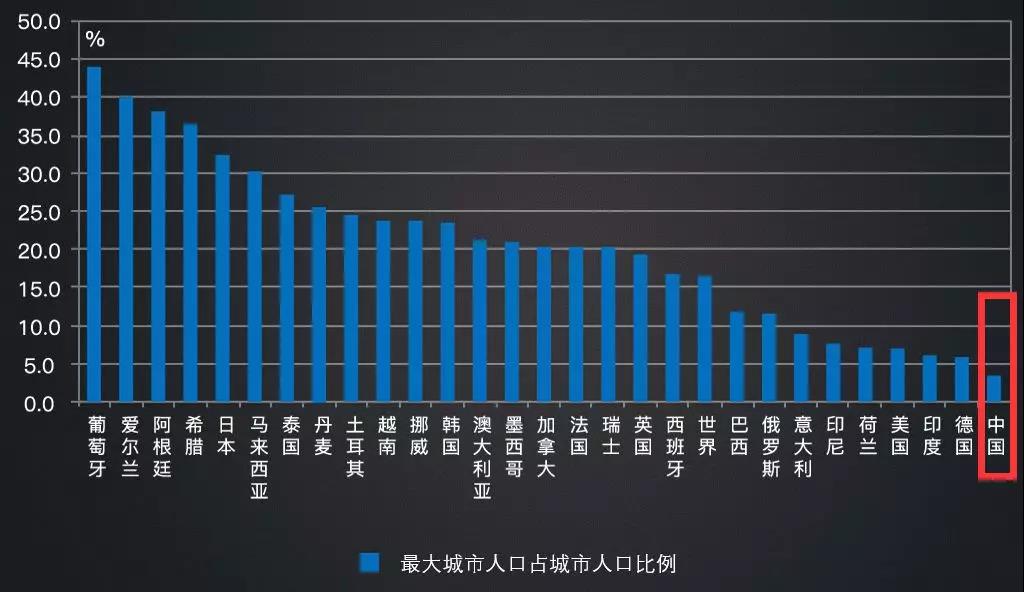

别看北上广都两千多万人口,放在全球来看,中国的大城市根本就不够大,人也不够多。

大家看下面这张图,全球主要国家最大城市人口占城市人口比例,我北上广深津渝蓉宁杭汉等大城市是遥遥落后的。

所以,这两年当局也发现这个问题了,开始努力促进大都市圈的发展,从人口、资本、产业的聚集到基础设施的大力建设。

为啥?

因为只有大都市圈才是中国未来城市化发展的终极形态。

如果你留心的话,全面放开落户限制是什么时候提出的?

2018年发改委发布的《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》!

人口自由迁移,户籍不受限制。

目的就是为了给大都市圈的提供源源不断的人口流入。

但,其他城市怎么办?

今年除了大都市圈的几个热点核心城市,全国各地的房产销售都陷入到泥潭里,特别是今年十一之后,很多城市,比如天津、南京、常德、宿州、贵州、扬州、张家港都出现调控的放松。

有取消限购的、有取消限价的、有降低购房门槛、有降低落户条件、还有放松公积金贷款和加大人才引进的等等,这些五花八门的松绑手段层出不穷。

虽然有些地方迫于舆论压力又收回去了。但这不能掩盖一个事实——有些地方急了。

但是,还有一些核心城市,由于各种原因,还在收紧,比如北京、长沙、苏州。

所以,有些地方是托而不举,有些地方是压而不破。

但整体方向还是往大都市圈上靠。

3

现在最大的问题是,人从哪儿来?

我们的城镇化率已经到了60%,很多野生砖家说你看国际上发达国家都是70%-80%的城镇化率。我们还有10%-20%的空间。

但现在的问题是,农村的年轻人已经出来的差不多了。很多农村已经没有多少年轻人了,你指望剩下的留守老人进城去推高城镇化率,从经济增长贡献的角度来讲,是没多大意义的。

未来的人口迁移两个形态:

第一:长三角、粤港澳和勉强带上环渤海的三大都市圈虹吸其他城镇人口。比如长三角的苏州、杭州,珠三角的佛山、东莞等城市都能保持较好的人口虹吸能力。

第二:核心的强二线城市因经济产业升级和引进人才政策等因素也能虹吸到不少人口。比如川渝城市群、武汉、郑州等中部核心城市。这些都市圈核心城市和对人口都会表现出较强的吸引力,从而支撑当地房价。

我说的这些可不是未来会发生的,而是在2019年已经开始展露出来端倪了。

根据统计的45城新房销售数据:

2019年1-10月,北上广深4个一线城市商品房销售面积3737.1万平米,同比增长10.6%;20个二线城市商品房销售15784.8万平米,同比增长16.4%;三线城市销售5818.5万平米,同比增长0.11%。

看到没,人们抛弃中小城市涌入大城市,这就是人口和资本的社会自然选择。你什么政策引导都干预不了。

4

说了一些笔者看好的城市区域的选择,我们最后还回到分析政策本身。

目前地产调控的“四限”政策:

限购:控制投机性需求;限售:控制短期卖出、抑制投机资金;限贷:控制居民杠杠率;限价:避免了房价泡沫进一步膨胀;

我开头就说的,你指望这四限明年全面放开根本不可能,以目前房产的筹码分布和局势演进,如果四限全面放开,接下来会发生的就是:大量无购房资格的潜在购房者瞬间拥有购房资格,他们将争先恐后涌入市场;由于限售取消,大量房源也会瞬间推向市场,房屋成交量暴增,导致M2被动激增,房价暴涨,随后,在房价上涨的刺激拉动下,投机资金将加速赶顶,最终形成高位巨幅成交量,之后加速进入崩盘阶段。

以上就是全盘推演。所以,“四限”行政政策全面取消根本不可能。

我们需要的是房地产的长期稳健发展,不是搞得鸡飞狗跳,给上面添堵的。

即便现在很多专家学者在讨论经济去房地产化,但是,你再怎么去,房地产也是核心支柱产业,瘦死的骆驼比马大。

所以,明年松绑路径,首先因城施策放松一部分城市的限价,让开发商有信心拿地,其次通过土地加大供应和限售政策的调整增加一些供给,让价格平稳过渡消化供应,最后根据情况在逐步考虑是否放松限购和限贷,这才是未来的操盘路线。

而你应该选择的,就是我前面所讲的那些地区城市。