粉笔裁员数千人,在线教育怎么了?

来源 I 教培老师参考(ID:jpxzck)

就在去年2月份,粉笔公布融资消息后,CEO张小龙在团队全员的致信中表示:

粉笔无论是团队人数、经营表现,均上升了一个量级。从2019年的1000+团队人数,扩展到2020年的10000+;线下教学中学从30个扩张到396个,预计年营收达到40亿,全面进击线下,年内覆盖达到300余个地级市及重点。

组织规模上,粉笔员工由疫情前的2000余人激增到20000多。

快速扩张,势必会滋生一系列的问题,如管理跟不上,品牌稀释,运营成本高,人效低等等。而此次裁员中,优化的基本是去年大量扩招的线下业务的人。有人判断,粉笔大规模线下业务裁员,之后还是会把重心放到线上。业绩不好的线下分校会缩减或者取消。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/zYDSjpm5iLdJU85wKLPkOw

中国一线城市房价高不高:全球比较

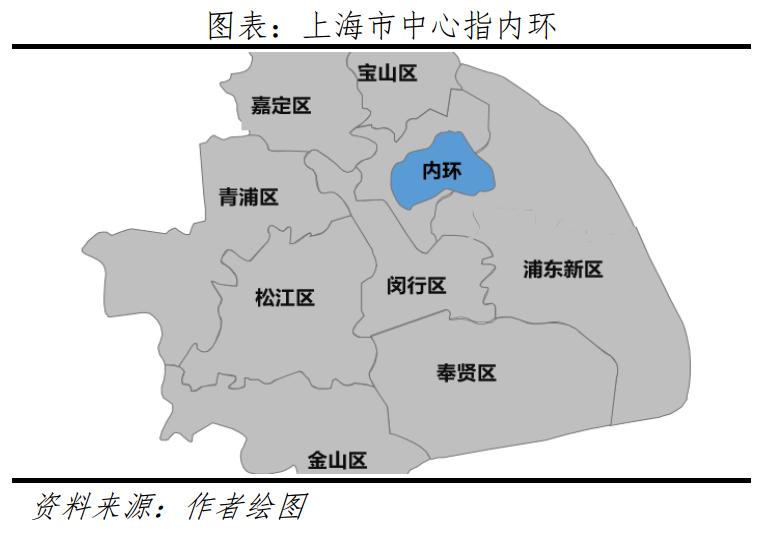

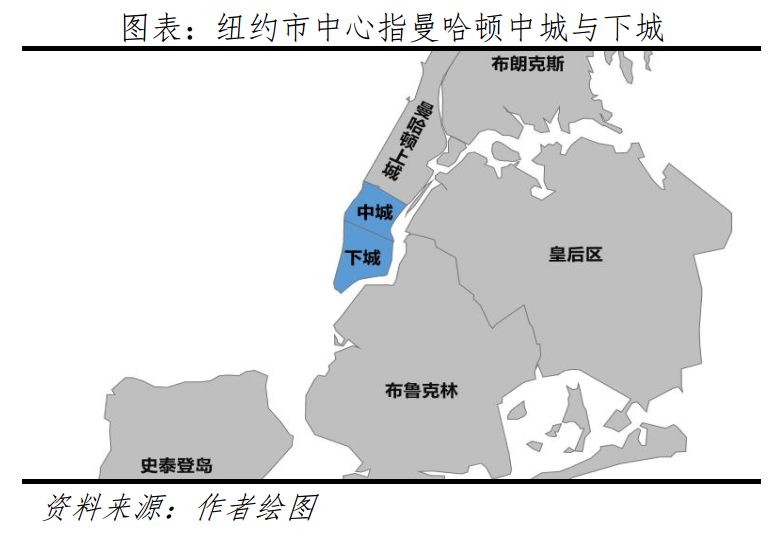

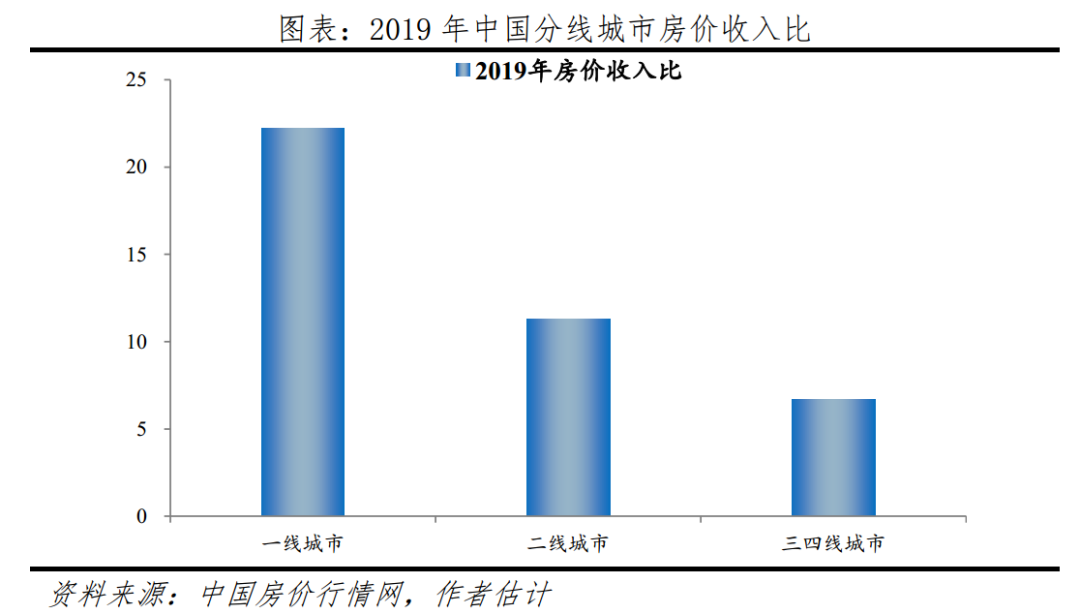

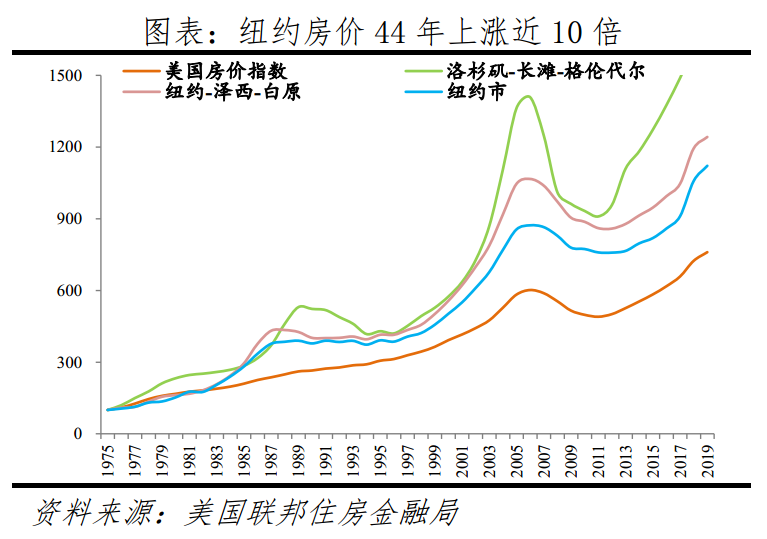

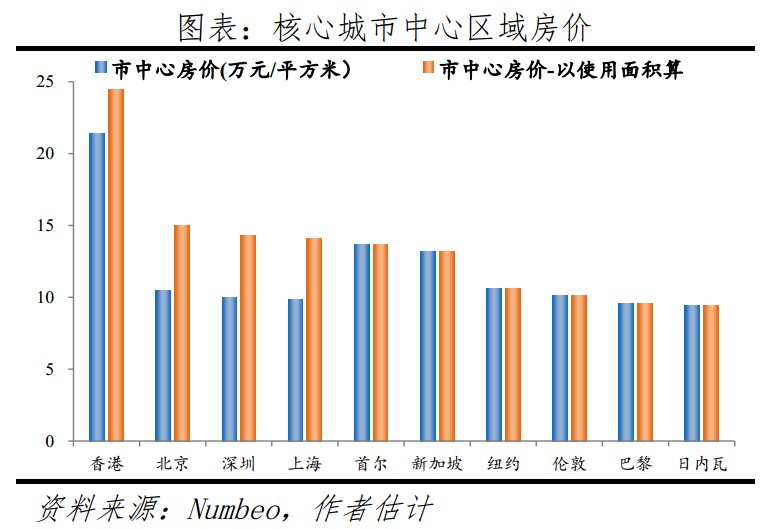

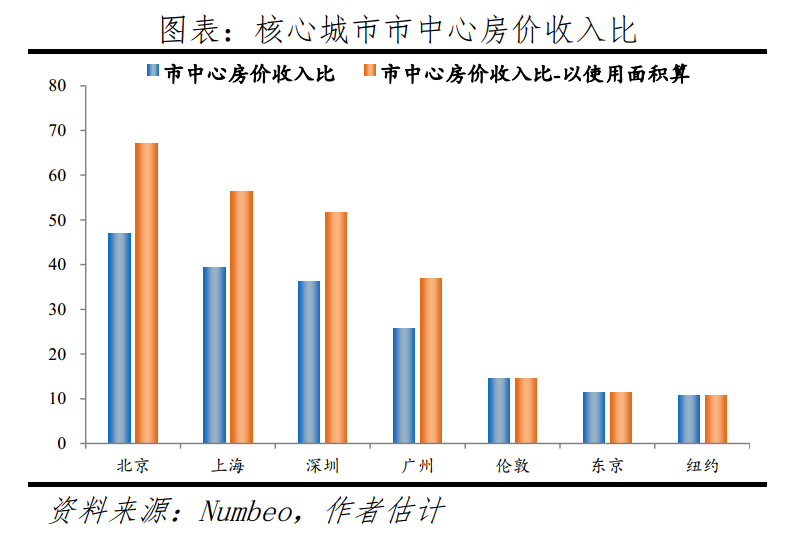

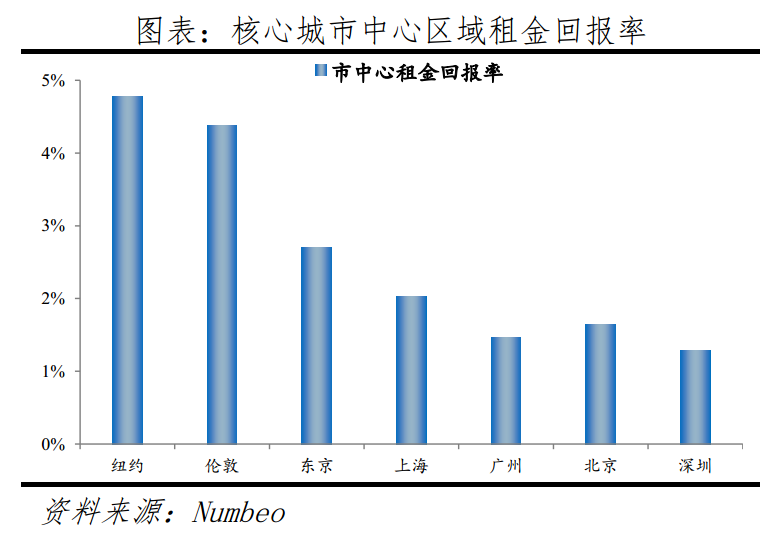

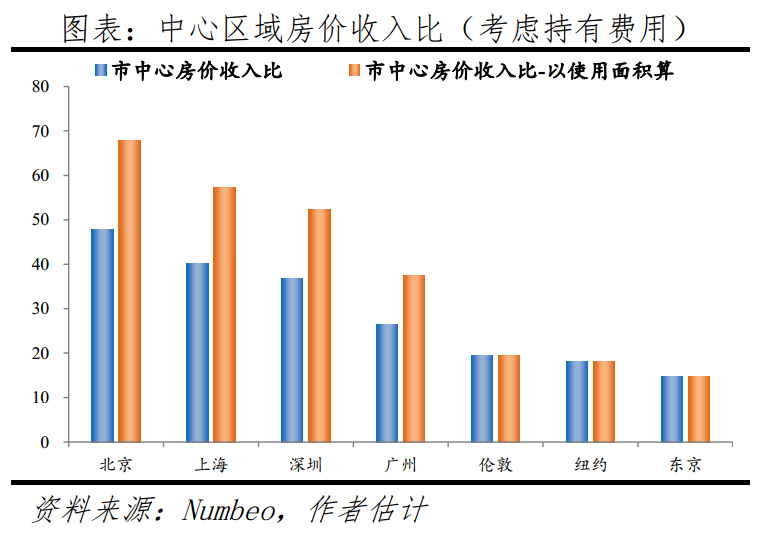

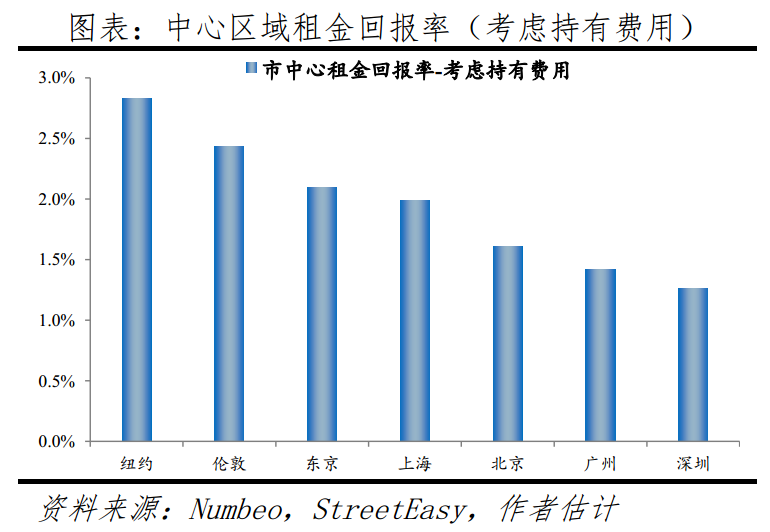

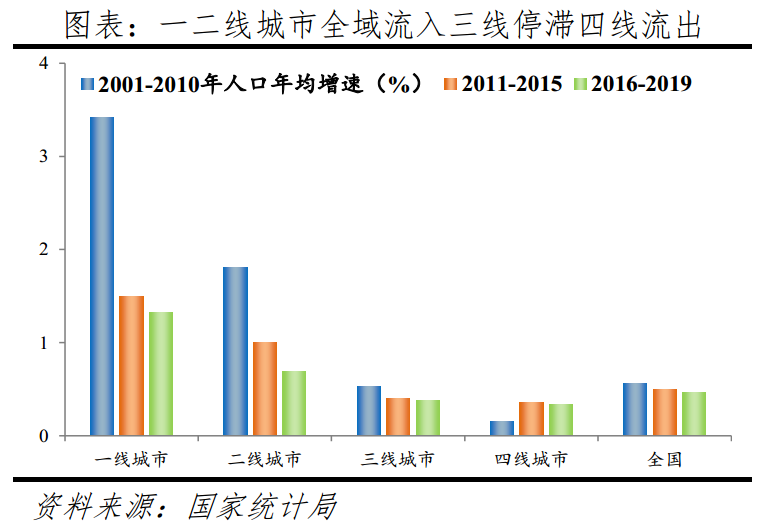

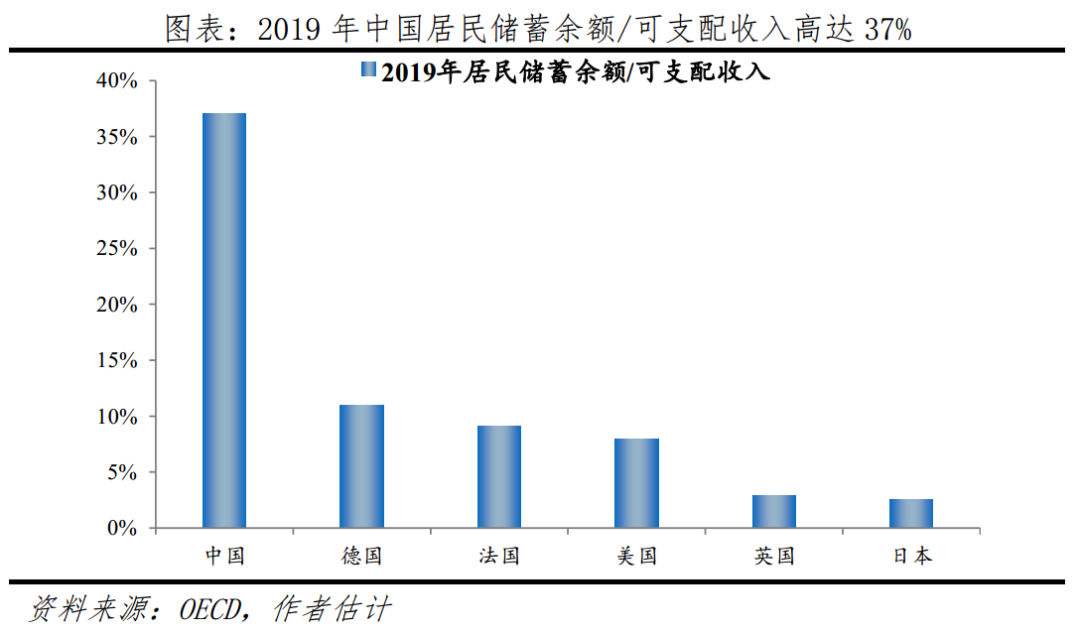

导读:种种数据无不表明,黑龙江已深陷人口困局。房价的地区差异极大,我们选取纽约、伦敦等一些具有代表性的全球核心城市与北京、上海进行对比。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/85m9GAEd64a9yUyK4Q7Lgw

楼市彻底变了!

作者:十一侠

来源:米宅(ID:MizhaiPlus)

1

一颗事关中国楼市最大的棋子突然落下,让所有人都防不胜防。

这个通知的名字很长,我数了数,一共58个字,但是能让你关心的其实只有一句话:

国有土地出让收入,自2022年起,全面划转税务部门征收。

具体的时间表是:

自2021年7月1日起,选择在河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南省(自治区、直辖市、计划单列市)以省(区、市)为单位开展征管职责划转试点。

自2022年1月1日起全面实施征管划转工作。

在此之前,很长一段时间以来,人们对于楼市的信心,都来源于一个充满魔法的名词:土地财政。

这也是很多专家之所以看多楼市的最大底层逻辑。

地方政府严重依赖于土地财政,所以才造成地方对政策的消极执行,这是在调控之后,各城市房价热度屡创新高的所有根源。

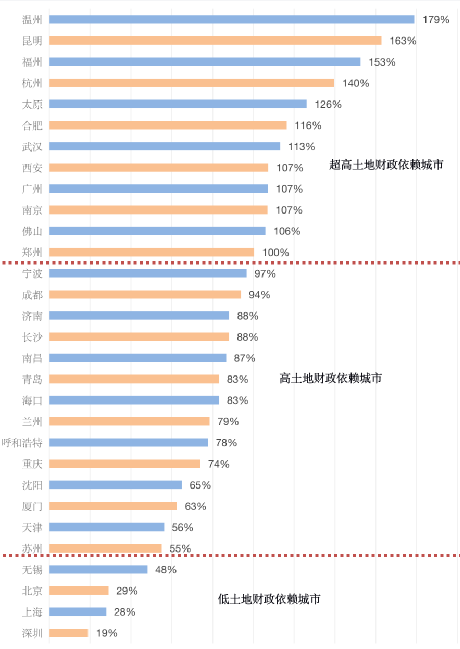

——图片来源于投实

财政部公布的数据是, 2021年1到4月累计,全国政府性基金预算收入24277亿元,同比增长36.6%。其中,国有土地使用权出让收入21383亿元,同比增长35%。

也就是说,2021年前4月全国卖地一共收入了2.1383万亿元,因为这个钱全部留在了地方,占地方一般公共预算收入的比例是52%。

地方财政100块收入里面,卖地收入的钱52块。

专家说的很对,看了这个数据,没人会怀疑那个楼市永远涨的逻辑。

这也是民间对楼市庞大信息的基础之源。

但是现在,一切忽然断了,甚至连支撑这个逻辑的支柱都不存在了。

这是一招狠棋。

整个中国楼市的逻辑都变了。

之前,是地方财政依赖,所以供给越少,地价越高。没钱了就拍几块,就能解决很多问题。

现在,则是流水落花本无情,一路漂泊向前行,甚至在手里空转的机会都没有了。

大家都成了流水线上的打工人,做好自己的那一份工就好了。

2

地产对于中国经济的意义到底是什么?

不管是改善人们的居住需求,是有效支撑国民经济快速发展,还是中国城市化建设的主要载体。

以上任何一个,房地产开发企业都功不可没,这是毋庸置疑的事实。

但是从国家的顶层思维来看,房地产已经不可能再是核心战略。

因为这就像鸦片,可以止痛,可以兴奋,但是吃多了,就成毒药了,会反噬,这才是最可怕的。

从2019年的7月30日政治局会议开始,关于房地产的一切,都已经挑明了说了。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

这句话只有44 个字,字字千金。

读完这句话,地方政府,开发商,房地产投资客都开始紧张,仿佛地产行业的前景已成定局。

中国经济双循环则彻底将房地产打入了谷底,这是中国楼市身份转换的最重要的原因。

在此之后,更多的大棒接踵落在了房地产身上。

三道红线直接卡死的是房地产融资。

有多少昨日还风光无限的地产头部企业,忽然之间就危机重重,陷入违约的沼泽之中。

甚至有人因为200亿的到期债债,就到了卖地买资产求生的地步。

在几年前,这完全是不可想象的,那个时候,高杠杆加持狂飙突进做规模争老大,才是地产正常人干的事。

谁知道光阴一转,当时垮的步子有多大,今天扯住的蛋就有多疼。

然后则是一年三次的集中土拍。

大多数时候,楼市的持续火热,都是因为供需失衡。每年实际的共计,总是只能到实际供给的百分之几十,从来都没有按计划完成过。

这一方面是供给过少造成供需失衡;另一方面也造成了开发商抢地,从而又抬高溢价,地王频出。

但是不管是那一面,最终的结果总是助燃了房价。

集中预告,集中出让,就是预告多少拍多少,这是对供给的针对性政策。

但是这些都是表象,真正的本象则仍是土地财政。

一个流传久远的共识是,房价过高,是因为地价太高。这是必然的,因为当一个城市几乎百分百要靠卖地过生活发工资的时候,地价是不可能不高的。

现在好了,一切都解决了。

这真的是一个雷厉风行的时代。

那些积重难返的过往,往往是三下五除二的就给解决了。这个时刻,总让人想起1990年代,那是另一个雷厉风行的时代,奠定的却是此后20年中国经济的发展基础。

谁能说这一刻,奠定的不是此后的另一个20年。

到了这里,关于楼市那些旧日的博弈、那些消极执行的基础被连根拔断了。

地方关于土地的最大蜜糖,就这样被端走了。

从三道红线,到土地集中出让,再到出让金归于税收,这一系列的层层递进的政策,令人叹为观止,真的是大手笔。

狂飙了几十年的中国楼市,在民众心里已成宗教的地产信仰,到这一刻,已经彻底完成了历史使命。

接下来,该以民生的姿态出现了。

3

可以肯定的是,此后的楼市将有几个显著的特征。

第一,国央企的参与度将越来越深。此后,在出让金变更后,很多城市不愿意做的一级土地整理,大概率将由国央企接手。

后期的楼市开发,也将越来越向大型的地产托拉斯集中。

第二,提倡了很久的共有产权房,和公共租赁用房,将真正迎来爆发的时刻。

中国楼市正在全面的新加坡化。

国内住宅将越来越两极分化:豪宅将会越来越权贵化,税费也会越来越高。和普通住宅消费的隔绝,也将越来越远。

剩下的就是刚需的共有产权房;再往下就是底层的租赁房。

这是一个满足各阶层需求的分配形式。

第三,房地产税到了非出不可的时刻。

中国房地产领域的税费,一直以来有三种:建设环节税费,交易环节税费和保有环节税费。

一直以来,保有环节的房地产税之所以迟迟难出,就是因为土地出让金和前两个环节的税费,收起来更方便。

现在最大的变化就是,土地对于政府来说,已经是彻底的去金融化。

此时,土地的经济属性开始增强,这促使地方政府能更主动的调整供给总量。

之前在总供给不足的情况下,土地供给减少,抬高地价,已经成为央地矛盾的最主要表现。

现在则到了地方政府不得不做增量的时刻。在房产税之下,地方政府为了得到增量税收,只能通过多出让土地来实现。

这和以往主要通过减少土地出让来实现收入增长,形成了截然的反差。

而地方的积极性,也必将从卖地转向增量税收。

真是好手段。

此刻,中国楼市的底层逻辑,已经产生了质的变化。

过往两三年,国内楼市经历了最为无序慌乱的时刻。调控越来越严格,但是价格却越来越涨,市场也越来越热。

这一切,都是因为,过往只是在表象上下功夫。

现在,则是直指本相,打的是楼市真正的七寸。

更多的配套性变革还在路上,我们静静等待!

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/zvZRBkruy1vSy6gmFEIKcg

中国互联网的四个暗逻辑

在中国互联网发展的短短20多年中,早已经历过多轮沧海桑田的变迁。

从门户时代到Web2.0,从PC互联网到移动互联网再到产业互联网……

在此过程中,行业的从业者和投资者其实一直在总结关于这个行业的逻辑和规律,的确,有很多规律和逻辑被普遍证明是有效的。

然而今天我要和大家聊的其实是四条例外的暗逻辑。

我之所以称之为暗逻辑,是因为它们的反面通常是正确的,而互联网的有趣之处在于:并没有放之四海而皆准的通用定理,任何一个大的逻辑仔细观察都会有例外;

以下就是我总结的中国互联网的四条例外的暗逻辑——

企业的护城河理论最早源于巴菲特的论述,即一个企业有没有其他企业难以逾越的优势。

后来帕特·多尔西在《巴菲特的护城河》一书中将护城河总结成四类:1、企业的无形资产,比如品牌、专利等;2、高转换成本;3、成本优势;4、网络效应;

通常我们认为拥有以上四类中的一类或多类优势的企业即拥有护城河,护城河当然非常重要,然而一家企业如果拥有护城河它就一定是一家值得投资的好公司吗?

答案是不一定。

微博就是一个非常典型的例子。

今天,大部分人其实都会承认,微博是有护城河的——它作为传播平台,是任何新闻时事的第一发酵阵地;作为娱乐平台,它是粉丝追星第一应援阵地;而作为影响平台,它也坐拥了最广泛最多元的意见领袖;

这三个维度几乎垄断的地位从微博一诞生其实就没有被撼动过,不可或缺,无可替代,这毫无疑问是护城河;

然而,你今天敢买微博的股票吗?

我想至少很多人不敢,根据最新的财报,微博2021年Q1的的月活5.3亿,同比下降4%,日活2.3亿,同比下降5%。

尽管有疫情导致去年基数偏高的原因,但微博用户增长乏力已成为一个大概率事件。

如果它没有新的第二曲线,它其实很难在接下来与字节跳动、腾讯等强悍公司的竞争中获得更多用户时长。

护城河难以护住微博。

一个容易理解的逻辑是——护城河可以让你难以很快衰落,但并不保证你继续增长;

而对于互联网公司而言,增长永远是最优先的主题、最重要的命门。

互联网公司没有一劳永逸,那些最终走向巨头的公司其实都不是一招鲜,而是不断拓展自己的作战半径,持续去抢新的地盘,腾讯如此、阿里如此、字节亦如此。

百度抱着搜索这个护城河,当然是一时的王者,在搜索这个赛道至今没有对手,但它边界扩张速度稍微慢一点,就被无情地挤出第一集团了。

关于护城河的另一个逻辑是——你在你所在领域的确有护城河,但你的领域本身不再重要了;

陌陌、美图、豆瓣、天涯、迅雷…….在各自的领域都有着极高的护城河,它们一直稳坐钓鱼台,从来都没有被竞争对手颠覆过,然而它们各自的领域本身变得不再重要了,护城河还在,城没了。

所以,护城河很重要,但迷恋护城河很危险,不要躺在护城河上睡觉。

从这个意义上说,其实我还是稍微有点担心B站的,对二次元和年轻用户极强的黏性所构成的内容生产和消费生态当然是它的护城河,坚不可摧,西瓜视频多次强攻也不得要领。

但B站能一直只讲这个单一的故事吗?它的市梦率能最终被兑现吗?

“投赛道”是互联网投资领域一个极为重要的流派,它背后的逻辑是——如果一个赛道足够大,那么它一定会诞生优秀的公司,而只要投中了这个赛道的优秀公司,就一定会有长线收益;

这个逻辑基本上是对的,或者说它在很大程度上是对的,然而,还是有一些赛道则并不符合这一原则。

原因是这些赛道拥挤而缺乏护城河,残酷竞争却看不到终局,从而导致在相当长的一段时间内都让其头部玩家难以获得合理的收益。

中国的长视频赛道就是一个典型。

毫无疑问,这是一条大的赛道,这一赛道每年的总营收预计超过1000亿,不可谓不大。

然而,从2006的先驱优酷算起,这个领域的主要玩家已经连续亏损15年了,比如爱奇艺,2020年全年营收297亿,亏损60亿,这还是在大幅改善之后取得的成绩。

注意,很难说这些亏损属于战略型亏损,即便到今天,我们依然看不到这个领域的亏损还要持续多久,行业的终局最终何时尘埃落定。

是滴,钱是这个行业唯一的壁垒。

《晚点》曾经报道过优酷和腾讯视频当年争夺《如懿传》的过程——

本来两家友好约定每家出6亿购买这部剧双平台同步播出的权益,但腾讯回去一思量,断定这部剧可能会像《甄嬛传》一样火遍全网,最终拍板以吓人的13亿天价拿下了这部剧的独播权。

这是一个烧钱的游戏,如果仅靠烧钱就能终结战争就好了,这个行业的关键命门还在于——用钱根本买不来用户的忠诚度。

有的平台花超过10亿+买下世界杯的转播权,一旦世界杯一过,用户又被其他平台的新鲜大局吸引走了。

这个行业的大玩家都在硬扛,尽管大幅亏损,谁也不愿意第一个放弃,因为无法忽略天价的淹没成本,都在等着对手抗不住退出。

但三大平台的背后是BAT,每一个都财大气粗,都一致认为这是卡位的战争,每一家都在做着“中国Netflix”的美梦。

即便有玩家退出了,由于没有其他高壁垒,总会有虎视眈眈的新玩家参与进来,当年优酷并购土豆想一统江湖但最终很快落空就是一个明证。

没错,大的赛道真的不一定是好的赛道,航空业是另一个例子。

股神巴菲特关于航空业有两句名言——

第一句是:“在莱特兄弟发明的飞机在北卡罗来纳州的小鹰镇第一次试飞成功之前,如果有个资本家击落它的话,那么全球各地的投资者也许会挽回很多的损失。”

第二句是:“如果你想成为一名百万富翁,你可以先成为一名千万富翁,然后再买航空股。”

那么,为什么在规模上属于巨无霸的航空业并不是一条好赛道呢?

原因在于航空业有四大特点:1.固定成本高,负债率高;2.产品同质化,溢价能力弱;3.消费者选择多,品牌忠诚度极低;4.行业周期性强,受宏观经济影响强;

正是基于以上几个特点,航空业需要投入大,利润率波动大,竞争激烈难以获得持续长期竞争力,以至于股神巴菲特也多次在航空股上载跟头。

所以,衡量一条赛道是否优质,大其实并非唯一指标,增长性和健康度同样重要。

关于这个点,我先从一个例子切入——

年初新能源汽车股票最疯狂的时候,一位朋友告诉我说自己把一半的流动资金买了蔚来、理想和小鹏的三家的股票。

我问他的投资逻辑,他说——

“中国的新能源终将崛起是一个极其确定的事件,而我押宝这三家目前领先的公司,我当然不知道谁会最终胜出,但我的逻辑是,他们一定会有一家会胜出,那么只要这家胜出的公司股价涨三倍,另外两家哪怕归0死掉我也不会亏。”

某种意义上,我是同意他的这种观点的,但我还是善意地提醒他,有没有可能中国新能源最终胜出的并不在这三家之内呢?

他说,这我倒是没想过,这个可能性比较小吧。

我告诉他,的确可能性会相对小,但并不是没有可能,于是我给他讲了短视频赛道的故事——

在2015、2016年这个时间点,短视频这个赛道已经开始变得热闹起来,投资人开始判断这是一个成长快、规模大的赛道,但具体应该投哪些团队呢?

当时的市场格局是——秒拍领先、美拍来势汹汹,快手还属于一家小公司,没有走入主流视线。

于是领先的秒拍就变成了投资界的香饽饽,在那段时间,秒拍的母公司一下科技前后获得了5轮融资,其中最后的E轮融资规模高达5亿美金。

在E轮融资的发布会上,创始人韩坤的兴奋溢于言表——“一下科技的视频矩阵,已经成为中国版的Youtube。”

然而接下来的故事大家都知道了,一年后抖音快手崛起,秒拍毫无招架之力,被迅速边缘化。

一起被拍倒在沙滩上的,还有当年气势如虹的美拍。

至此,融资无数的短视频赛道的两个领先产品没有一个笑到了最后。

我们稍微理一下背后的逻辑:早期领先的公司由于行业还没有发展成熟,赛道对创业公司能力要求其实是不一样的,这也能从一个侧面来解释为什么秒拍失败了而抖音成功了。

这背后的原因当然很多,但其中一个重要的视角是二者的关注重点的差异:

秒拍诞生发展的时期中国的4G还没有特别成熟,于是对不同网络环境下如何流程播放的技术要求是很高的,秒拍创始人韩坤其实一直非常得意的是秒拍的基础技术能力。

在秒拍诞生前韩坤一直在带领团队开发一个叫Vitamio的多媒体框架系统,是多个互联网公司的视频技术供应商。

事实上,新浪微博之所以投资秒拍,一个重要原因就是看重了其可以在很大程度上补齐自己视频技术的短板。

所以在韩坤的认知框架里,技术是重要的壁垒,他自然就对其他决定这个赛道真正核心变量关注的少一些。

但时间来到2017年,4G成熟、资费下降,技术壁垒被证明其实不堪一击,推荐算法、内容生产生态成为短视频真正的核心竞争力,某种意义上,这场战争的结局从一开始或许就早已注定。

所以,投赛道早期领先公司当然没错,但也需要考虑这个赛道的核心逻辑会不会发生变化,变化之后所要求的核心要素现在领先的公司是否真正具备。

上面谈到投资领域一个重要流派是投赛道,而另一个重要流派是投人,有的VC看准了一个人,无论他做什么都会投,甚至多次失败之后还会继续投。

从概率的角度,投赛道投人这两个流派都有着非常自洽的逻辑,在很多情况下都是对的。

然而,人是很复杂的,对人的判断出现偏差的概率其实非常大,更重要的是,人是一个动态的过程,创业是一场马拉松,漫长的过程在不同的阶段对创始人的要求是截然不同的——

创业、守业、再增长所要求的能力模型差异非常大,只有凤毛麟角的创业者能快速迭代自己的认知和能力,从而真正带领公司从0到1、从1到N。

我举一个例子,我之前的一个上司,从不买美股,但突然有一天买了猎豹移动的股票。

我问他为什么买猎豹,他说看好傅盛这个人。

他接着补充:傅盛之前在360证明了自己是顶级优秀的产品经理,而带领猎豹独辟蹊径在海外做出清理大师则证明了他的战略能力和执行力,而傅盛还很年轻,即便可能犯错,但长期潜力很大。

然而,他这一单买下去,亏得屁滚尿流,亏得怀疑人生。

那么是他以上的逻辑真的有问题吗?

其实不见得,通过一个人的历史判断一个人的能力是识人常用的方法,这样的逻辑在风险投资领域其实属于基本操作。

这也是为什么很多大厂的重要总监只要一宣布创业,通常会受到天使资本和早期风投的追捧。

这背后一个简单的逻辑就是,大厂的重要总监们其实是一线的战斗者,他们听得见炮声,真枪实战地做过,投他们成功的概率当然会大一些。

那么为什么以同样的逻辑投猎豹就输得一塌糊涂呢?

答案是一级市场和二级市场撒网概率的区别。

风险投资这类一级市场的逻辑是广泛押宝,因为根本不知道到底谁是下一个字节跳动,下一个拼多多,下一个快手,宁可投错也不能错过大鱼。

它的逻辑追求的是整体的胜率,投50家企业,最终只要有2家能最终成功上市,就能Cover掉剩下48家的失败,因为上市的这两家可能带来100倍的回报。

而从单笔投资成功率讲,它是极低的,即96%都是失败,但这不影响他整体赚钱;(当然大部分风投其实做不到这样的概率,这些基金本身也是亏钱的)

如果个人投资者也用同样的逻辑去选股票,那简直就是噩梦,因为你的资金规模基本决定你很难广撒网,完全做不到分散风险。

从“人”这一单一维度去看公司就是在刀尖上舔血、失败率极高。

因此,个人投资者如果想要买某个公司的股票,你可以有无数种逻辑,但千万不要只因为这一个理由——“我选择买它是因为我认可它的创始人”。

注意,我并不是说创始人对一家公司不重要,事实上,创始人对一家公司的重要性无论如何强调都不过分。

但我要说的是,我们其实很难从一个外部视角真正判断一个创始人的全部,即便对于一流的风险投资人而言,他们在判断一个创始人的时候也仅仅只能从几个少数维度进行判断,有时候这种判断甚至是极其感性的。

朱啸虎就多次公开检讨自己是如何错过字节跳动的——

当时字节跳动B论找到金沙江,朱啸虎当时和张一鸣聊完之后凭直觉判断张一鸣这个人太斯文,没有程维那种强大的气场,最终没有投字节跳动,后来,他肠子都悔青了。

人,任何时候都很复杂,不要对自己的判断力太自信。

OK,以上就是卫夕总结的中国互联网的四大暗逻辑,互联网是一个年轻的产业,也是一个多变的行业,它在以前所未有的速度进化,它进化的速度以至于很难总结放之四海而皆准的规律。

这一代年轻人唯一应该做的就是投身和拥抱这个行业,在实践中感受和把握技术汹涌澎湃的的脉搏。

记住,别躺平。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/P8idNTtG8NYemjLWjA0W7g