转自:https://mp.weixin.qq.com/s/fRIIgKe2OrDT6gTaOjdSnQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/fRIIgKe2OrDT6gTaOjdSnQ

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/njHNJjOt2xkmzTK3IDviPA

昨天,我们停更了

打开手机,信息流扑面而来。看似庞杂的信息流,无非就三个声音:喷某东部直辖市;哀民生之多艰;看全国放松限购。

你们没看腻,我也讲腻了。

没劲,贼没劲。

于是,就想停更一天。或许哪天彻底腻了,就彻底停更了。

原本今天想继续停更,但看到一些东西,恰好没有风险,就写个随笔瞎聊聊。

我想告诉大家一个事实,并提醒诸位做好准备:

三年前,全球经济已跌入一个“高成本陷阱”。

三年后,我们在陷阱中越滑越深。

上周,半导体和苹果链大跌。

大跌的原因,其实很扯淡——

鹰酱投资500亿美元加强半导体垄断,邀请中国台湾和日韩组建芯片四方联盟,对中国半导体形成“围剿”;

苹果计划大幅削减iphone产能,且产业链也有潜在转移风险。

这已经是数不清第多少次的鹰兔贸易摩擦。

鹰兔贸易摩擦之上,是全球范围上的“逆全球化”风潮。

半个世纪的全球化进程,构建了一个超级复杂、极其精致、运转高效的“国际分工体系”。

——各个国家都参与其中,且往往只参与其中“自己最擅长也最具优势”的一个环节。

三年前,鹰兔摩擦开始了。

自鹰兔贸易摩擦开始,叠加上新冠疫情爆发,构建在全球化基础上的“国际分工体系”变得极其脆弱。

大家都在反思一个问题:

假如某天我也面临类似“鹰兔摩擦”的相互制裁,我该怎么办?

就比如,鹰酱大规模疫情爆发后,惊涛骇浪一般的民意涌向白宫:

为什么强大的鹰酱无法生产足够的N95和呼吸机?为什么大量药品还要从三哥那进口?为什么抗生素要依赖兔子?这些人命关天的物资,为什么不在本土生产?

所有人都在反思:我们是否应该更加注重安全,而非单纯的效率。

大家不再像以前那样互相信任,积极参与到国际分工体系中的一环,放心的把剩下的交给对方,以求生产效率的最大化

——反而在互相提防,提防自己万一哪天被制裁了。

大家一边反思,一边提防,一边构建自己的“内部大循环”。

对,全球其他国家也在玩“内循环”。

——也在对关键技术和核心技术制定“备胎计划”。

“备胎计划”好不好?

当然好,避免关键时刻被卡了脖子。

但是,但是,但是!

当全球各国都在玩“备胎计划”的时候,就不可避免的造成一种结果:资源配置效率的下降和生产成本的上升。

来来来,举个例子。

一个村里,有三大家族。老张家最擅长种小麦,老李家最擅长磨面粉,老王家最擅长烤面包。

这个村落,效率最大化的运转方式是——

各自干自己最擅长的部分,各有分工,各司其职,相互交易。

但因为某种原因,老张家和老李家干架了。老张家的小麦,随时可能不卖给老李家,还影响了并未参与其中的老王家。

恐慌的三大家族,为了不让自己饿肚子,都干起了自己原本不擅长的行当。同样的一亩地,老李能打1000斤粮食,老王只能打800斤。

但老王生怕老李不给供货,哪怕只能打800斤,也要自己种。

——矛盾摩擦出现,分工强行打断、效率变得更低,成本变得更高。

综上所述,

逆全球化出现并开始蔓延,导致国际分工体系被打断,最终将带着世界不可避免的跌入了“高成本陷阱”。

2021年11月,26届联合国气候变化大会。

190个缔约国,最终敲定《巴黎协定》的具体落实细则。

欧盟、日本和韩国,要在2050年实现二氧化碳等温室气体净零排放;

德国,要在2045年提前实现二氧化碳等温室气体净零排放;

中国,要在2060年实现二氧化碳等温室气体净零排放。

与此同时,各个国家还提出了绿色转型目标。

比如咱们自己的目标是:

到2030年,中国单位GDP的二氧化碳排放量,比2005年下降65%以上。

全球绿色转型、实现碳中和和碳达峰,好不好?

当然好!

节能减排、绿色发展,给子孙后代留下生存空间。

但是,但是,但是!

我要提醒大家的是——

碳减排、碳中和和碳达峰,都是要付出成本的!

很多人都以为节能减排是省成本,但实际上——

绿色转型是先支付成本,倒逼技术创新,最后才是技术创新、绿色转型之后的收益分配。

举个例子吧。

目前全球能源结构以煤炭和石油等化石能源为基础,而化石能源是碳排放量最大能源。

想要减少碳排放量,就要改变能源结构。

——多用核能、多用风电光伏;

——即便选择化石能源,也要多用化石能源中碳排放相对较小的天然气。

改变能源结构,要不要花钱?拆火电厂,搞风电光伏,要不要花钱?

要花钱,就要增加成本。

即便后期能节省成本,但是——

改变能源方式的前期,一定会带来生产成本的增加。

除此之外,还有全球各国企业都要为减排去采用新技术,全球建筑交通等终端行业也需要实现高度电力化……以上绿色转型,都要先支付成本。

需要支付多少成本?

预计德国要实现“碳中和”的目标,至少要花费5万亿欧元;

预计中国要实现“碳中和”的目标,至少要花费136万亿人民币;

预计欧盟要实现“碳中和”的目标,至少每年要花费1万亿欧元。

以上成本,都将转嫁到全球企业的生产成本上。

起码近10年,全球向碳中和目标冲刺的前10年——

全球企业的生产成本,都将快速攀升。

综上所述,

绿色转型、碳达峰和碳中和的早期冲刺,也将在短期内间接拖着全球经济在“高成本陷阱”中下坠。

2022年2月24日,俄乌冲突正式爆发。

这场战争,宣告了一个事实:

二战后建立起来的稳定国际制度,正在面临瓦解。

与稳定国际制度一起瓦解的是什么?

安全感!

二战后全球长期保持的基本安全感,被这场战争彻底击碎。

安全感被击碎后,会发生什么?

扩充军备,增加国防开支!

安全环境下,大家其乐融融,搞什么军备竞赛,都不如闷头搞钱。

突然某天,看到外面在干仗,虽然还没干到我家门前,但还是心里有点慌。

——要不要准备一把枪。

突然某天,看到邻居被干了,我心里就更慌了。

——现在就要买把枪。

我虽然不爱干仗,但怕别人来干我,先把自己武装起来。

俄乌战争爆发的第四天,德国宣布大幅增加防务开支,设立1000亿欧元的防务基金,并决定把德国GDP的2%,用于军费开支。

——要把德国国防军的实力,提升到“欧洲一流”水平。

俄乌冲突中,对错与立场已经不再重要。

真正重要的是什么?

是签署于冷战时期、保证国际安全的国际裁军和军控协议,不再像过去那么有效。

——国际组织、国际制度和国际条约,不再能成为小国的靠山。

——要么可能被撕毁,要么可能名存实亡,要么可能行将失效。

坦克开过去,协议都是屁。

这种情况下,能保护玫瑰的是什么?

只有枪炮!

国际制度分崩离析带来的不安全感,各国只能通过增加军费、增加防务开支来缓解。

当全球都在增加防务成本,会发生什么?

全人类的生存成本增加,全人类的生产效率减弱。

——大量的人力和物力,将被用于战争、准备战争和政治冲突,而没有被用于生产性的活动。

综上所述,

地缘政治冲突和国际制度瓦解所带来的不安全感,将倒逼全球经济在“高成本陷阱”中加速下坠。

昨天,国家医保局公布了一个数据。

——截至目前,中国新冠疫苗已花费1200余亿元,由医保基金和财政共同分担。

以上还只是一个国家,在疫苗这一项抗疫措施上的支出费用。

过去三年,全人类在所有抗疫措施上所支出的费用有多少?

我只能说,难以估量。

长达近三年的新冠疫情,让全人类在健康和防护上产生了难以估量的成本增长。

上月底,国际金融协会公布了一个数据。

2021年,全球债务总额首次突破300万亿美元,达到历史新高。

300万亿美元的债务,意味着什么?

全球负债已达到生产总值的3倍。

对,你没看错,的确是3倍。

3倍的债务,又给全球经济增长加上了一个沉重的成本负担。

好……

讲到这里,我们已经提到过多少次的“成本增加”?

绿色转型,碳达峰和碳中和,短期内将增加企业生产成本;

地缘政治冲突、国际制度瓦解,将增加防务成本和生存成本;

逆全球化,国际分工体系逐步解体,将长期增加全球效率成本;

长达近三年的新冠疫情,短期内仍将增加全人类的健康防护成本;

还有超出全球生产总值2倍以上的债务成本;

以及全球老龄化所增加的用工成本……

一个高效率和高增长的世界应该是什么样子?

较低的生产成本、较高的生产效率、安全的生存环境、健康的成长环境、相对较低的债务成本和越低越好的用工成本……

而当下的世界又是什么样子?

一切皆是反向!

世界正无可避免的掉入“高摩擦成本、高人力成本、高效率成本、高债务成本、高生存成本、高生产成本和高健康成本”的陷阱!

普通人应该如何在“高成本陷阱”里生存下去?

第一、高成本,带来的是生产的低收益。

自2019年,全球资本都在一个劲的从生产领域里流出,嗷嗷叫的往金融领域和资产领域里涌。

脱实向虚不仅仅出现在中国,而是全球资本用脚投票的集体决策。

为什么会出现这种情况?

不赚钱呗。

制造业企业,最容易遭受以上成本上涨带来的冲击。

越来越高的成本,将吞噬掉制造业原本就不多的收益率。

第二,警惕一切无法短时间产生收益的扩张。

低成本时代,扩张意味着——

“规模优先”、“数量能够压死质量”、“花小钱反而能办大事”。

一旦跌入高成本陷阱,扩张意味着什么?

钱烧了,规模也没拉起来,甚至收益还在往下走。

利润大于规模,是高成本陷阱里的生存第一原则。

第三,削减无法产生正向收益、正向现金流和正向利润的生意、投资和资产。

前两天,应该都看到了众多互联网公司的“人员优化”。

我劝大家在吃瓜之余,也可以试着打探一下

——大厂这波裁员潮,裁的都是什么部门?

大量都是无法产生正向收益的“纯成本支出性部门”。而其他能产生正向收益的部门,大都没受到任何影响。

我也找了身边很多大厂的朋友,大致得出一个关于这波裁员潮的典型特征:

无论多有前景,只要没有正向收益,尽量裁!

不管多没未来,只要还能产生收益,暂时留!

狡诈如老狗的大厂们,已经给出了我们“当全球跌入高成本陷阱”后的生存法则。

其实,就是以下三点:

低成本生存、利润大于规模和资产大于生产。

话只能讲到这里,大家各自品味吧。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/8agOPpI-H_uWcmz4JBT_wQ

今天看了一天和上海相关的热搜,给我看Emo了都,有几条让我停下来想了想,就和大家聊聊8。

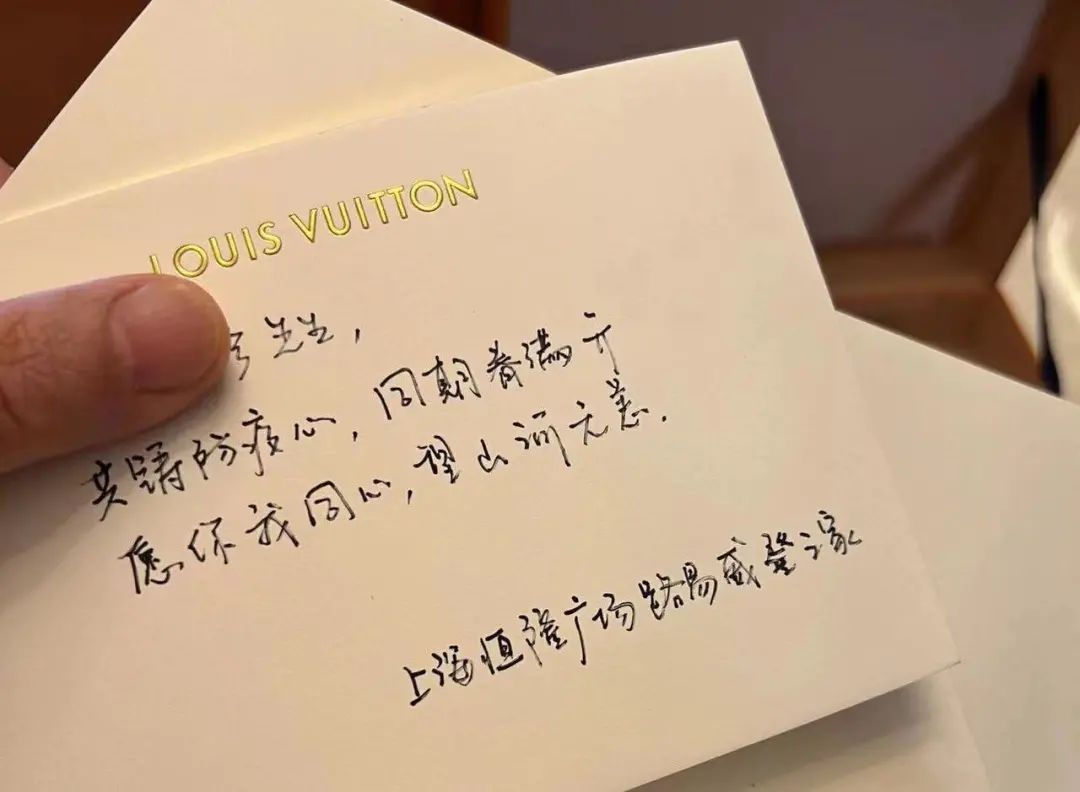

有个人在聊天记录中晒出,上海封城期间,恒隆广场的LV销售,给他准备了精致的点心。

还有手写的卡片,寄托美好的祝福。

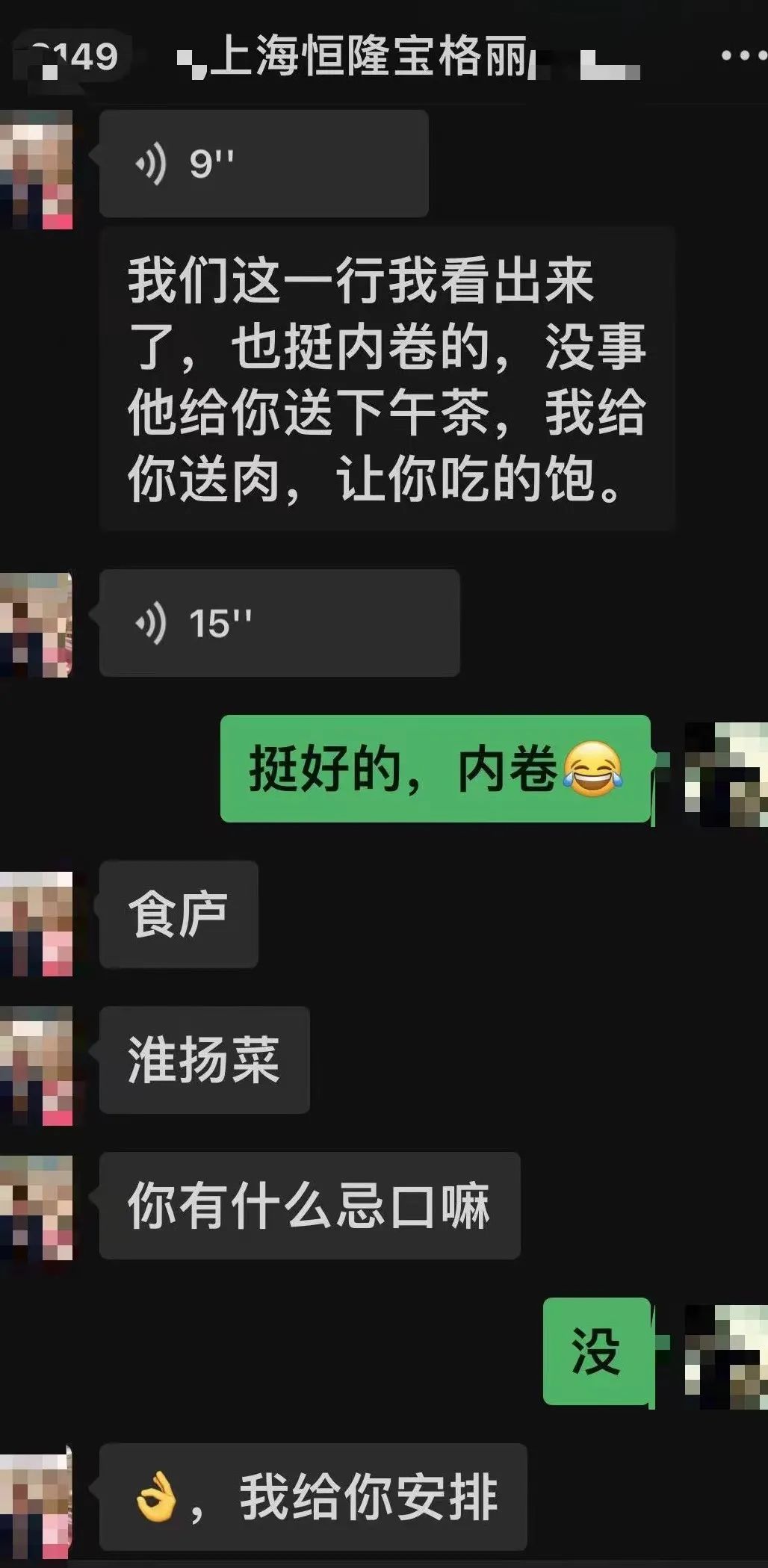

宝格丽的销售看LV送了点心,也不甘其后,给他送来了大肉,淮扬菜。

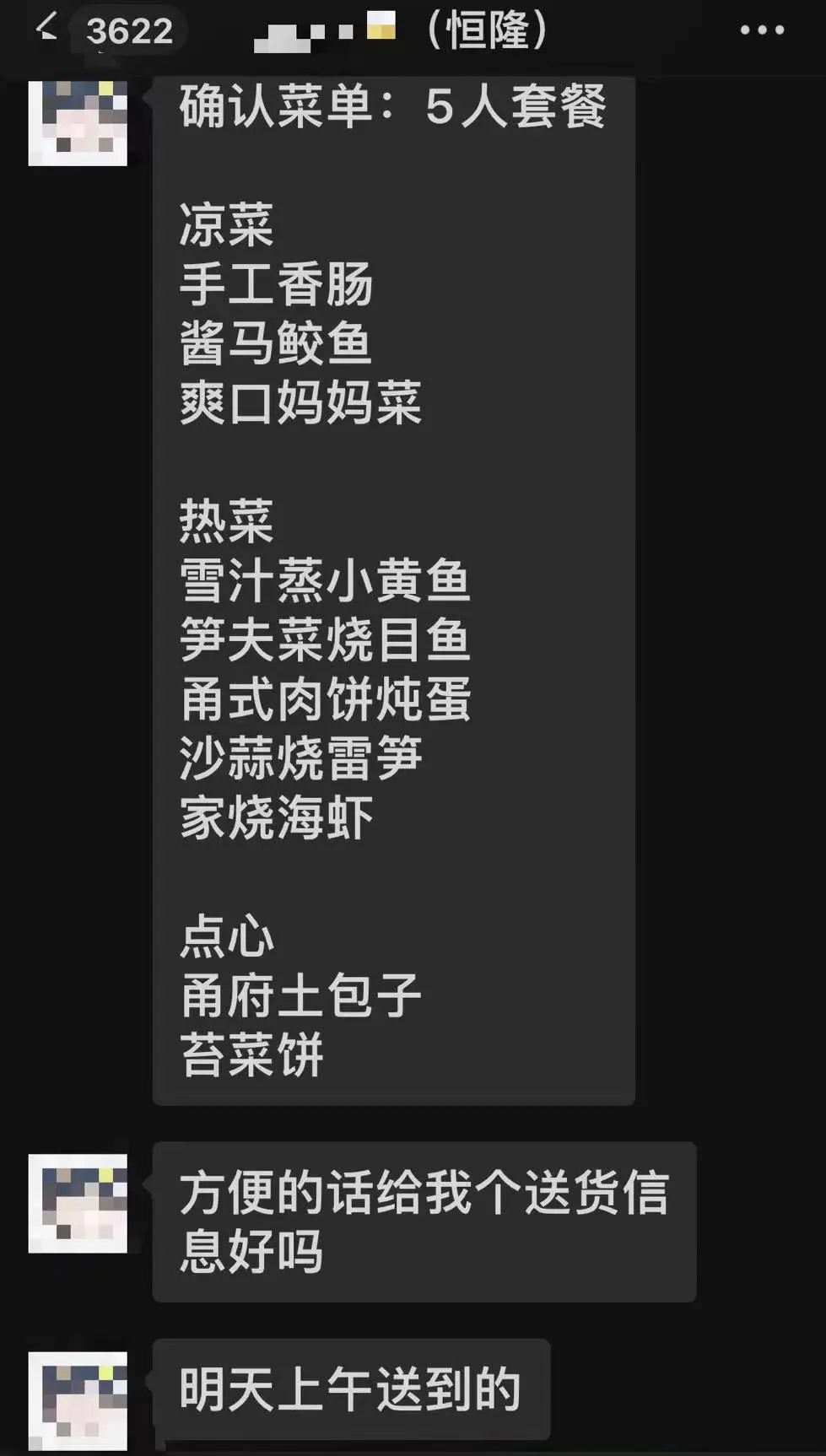

LV和宝格丽的销售献了殷勤,卡地亚怎么能落下呢?直接给他准备了甬府的豪华5人套餐。

我还不认识甬府,打开大众点评,才知道这是一家黑珍珠三星餐厅。

建行的客户经理,则给他送来了醉辉煌的套餐。我寻思这家人一天得有三个胃,不然根本吃不过来。

从聊天记录中能感觉到,他对这样的服务似乎多少有点麻木,害,也是,毕竟他也不需要为了几根🥬叶子发愁。

我不由得,想起来昨天看到的另外一条新闻:一对母女因为掉了一根葱,驱车2公里追赶捡走葱的阿姨,因为“葱挺贵的”。

我在想,嫌建行送的菜肴一般的网友,可能不会理解这种“葱挺贵的”的感觉,他可能连一根葱多少钱都不知道。

其实,我不认为吃大鱼大肉的人该被指责,我自己也想天天吃好吃的,顿顿不重样,谁不想呢?不过这次在疫情的大背景下,小区绿化带都快不保了——这时,满嘴油光的样子多少有点耀眼了。

我想起泰坦尼克上,顶层甲板香槟崩崩崩歌舞升平,锅炉房铲煤的嚓嚓嚓汗如雨下。互不打扰,在锅炉房铲煤,也有口饭吃,有乐子可寻。

直到🚢被冰山撕出一条口子,大家蜂拥逃向救生艇时才发现,顶层甲板的人,早就在那里了。

最后给大家分享我小时候学过的一篇课文,屠格涅夫的《白菜汤》。

一个农家的寡妇死掉了她的独子,这个二十岁的青年是全村庄里最好的工人。

农妇的不幸被地主太太知道了。太太便在那儿子下葬的那一天去探问他的母亲。

那母亲在家里。

她站在小屋的中央,在一张桌子前面,伸着右手,不慌不忙地从一只漆黑的锅底舀起稀薄的白菜汤来,一调羹一调羹地吞下肚里去,她的左手无力地垂在腰间。

她的脸颊很消瘦,颜色也阴暗,眼睛红肿着……然而她的身子却挺得笔直,像在教堂里。

“呵,天呀!”太太想道,“她在这种时候还吃得下东西!她们这种人真是心肠硬,全都是一样!”这时候太太记起来了,几年前她死掉了九岁的小女儿,她很悲痛,不肯住到彼得堡郊外的别墅去,她宁愿在城里度过整个夏天。然而这个女人却还继续在喝她的白菜汤。

太太到底忍不住了。“达地安娜,”她说,“啊呀,你真叫我吃惊!难道你真的不喜欢你儿子吗?怎么还有这样好的胃口?怎么还能够喝这白菜汤?”

“我的瓦西亚死了,”妇人安静地说,悲哀的眼泪又沿着她憔悴的脸颊流下来,“自然我的日子也完了,我活活地给人把心挖了去。然而汤是不该糟蹋的,里面放有盐呢。”

太太耸了耸肩,走开了。在她看来,盐是不值钱的东西。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/v6gQf897VkGUp6zWsL6hFA

魔都全域静止,舆论却喧嚣如沸。无数同行通宵达旦,无数家庭焦虑难安。

基本情况大家都在刷,这里还是简单说几个预判吧。

一家之言,仅供参考。

一、魔都还守得住吗?

当然能守住。

就算错失先机,邪恶的奥密克戎“星星之火”已成燎原之势。

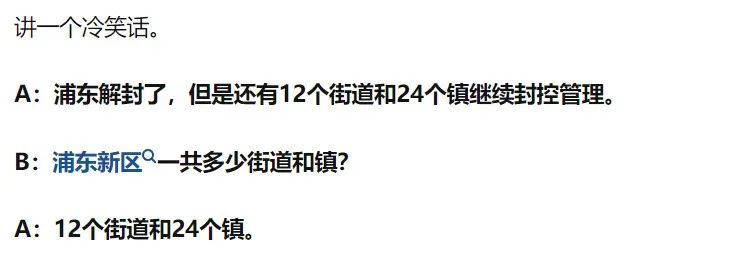

在上周二的推文中,我们曾经断言浦东没有可能在4天后全部放开。顶多,把一批零感染的小区给“解放”出来,其余重点区域继续封控,总体上从当下的“半城封控状态”回到之前的“网格化封控状态”。

没想到,结果更加糟糕——

而且,今天晚些时候听说,浦西第一轮全筛的结果也不乐观。这会儿,浦西很多小区正在加急通知原定明天(3日)的核酸检测暂停进行,原因据说是异常管的单采复核工作尚未完成。

那么,接下来的仗该怎么打?

某传染学科的同行在讨论中不无苦涩的戏谑:奥密克戎变异株确实传播力惊人,但鉴于目前病毒还不能通过WIFI进行无线传输,只要控制人与人见面,自然就能切断传播链;一句话,没有什么是封城加全员核酸不能解决的。

不是说了么,no communication,就没有传染病。

封七天还不行?那就封半个月。

有人悲叹:经此一役,接下来,更加要封得早,封得广,封得坚决;测得多,测得密,测得长久。只要不惜一切代价,就能最终取得清零的胜利。

二、接下来无症状感染者真的可以居家隔离吗?

虽然从感情上我们也期待,但从各方面分析下来,我们认为短期内不会被允许。

不要忘了,当年武汉保卫战最重要的一条,就是应收尽收;然后,今天大领导还强调要“应隔尽隔”。

哪些病例需要隔?国家是有明确“指南”的——

3月15日,国家卫健委正式印发了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版);但是,与之相配套的《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》至今仍未公布。所以,今时今日我们执行的仍然是去年5月11日印发的《新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)》。

这一版方案中明确:无症状感染者应当在定点医疗机构进行集中隔离医学观察 14 天,原则上连续 2 次标本核酸检测呈阴性者(采样时间至少间隔 24 小时)方可解除集中隔离医学观察。

ps,如果要问《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》什么时候能出来,个人以为,恐怕至少要等到魔都保卫战打完吧。

为什么必须继续坚持集中隔离?因为居家隔离必然存在较大的社会面病毒传播隐患。

显而易见,居家隔离最关键的是个人的依从性问题。正如陈尔真昨天接受《人民日报》大江东工作室采访时所说,既然是居家隔离,就要按照规范,严格管控好自己,不出门了,该做好个人防护措施的要做到位,否则就没办法达到阻断传播的效果。

直面现实,有多大比例的人群能够做得到?

所以有一种声音认为,一旦从制度层面上允许无症状感染者居家隔离,那就基本等同于在一定程度上放弃了动态清零。

想想,短期内可能吗?

洗洗睡吧。

三、这么大的底数,怎么样才能实现应收尽收?

截至今天,上海累计报告感染数已经突破4万关口。这个数字离2020年武汉疫情的总确诊人数,还有1万人左右的余量。

问题在于,国家卫健委昨天明确指出上海目前尚处于“快速上升阶段”。

我们在上周二的推文中也说过,上海疫情目前还处于早期阶段,介于快速扩散期和爆发流行期之间。控制不好的话,接下来每天的新增数量会呈现更大规模的爆发,然后才能转入平台期。

那么,最终的感染规模预计会是一个什么水平?很难讲,也不敢讲。

回到前面的问题,已经到了这样的一个规模,又不能居家,怎么才能实现应收尽收?就算方舱医院床位够多,医护人员怎么都不够。光靠上海,怕是难了。

怎么办呢?或许只能借鉴“武汉保卫战”的重要经验:全国支援,分片包干。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/gvdgRX1prYptpIqc2A1hfQ