开菠萝财经(kaiboluocaijing)原创

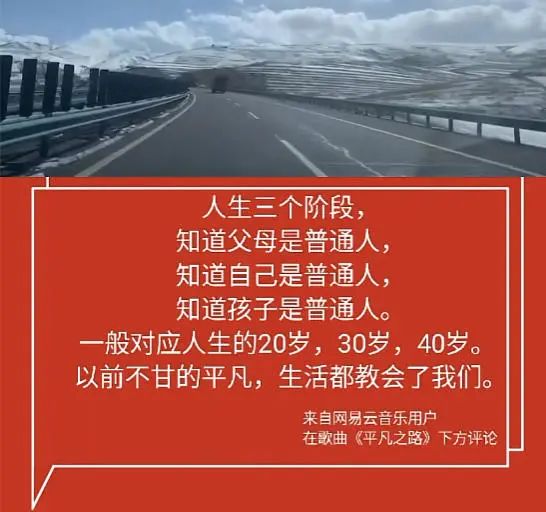

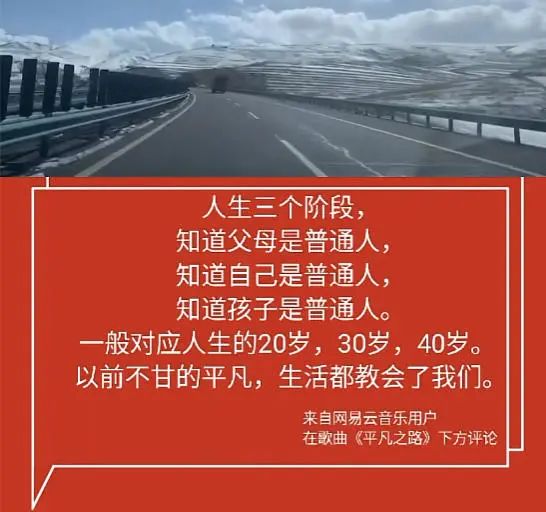

被普通学包围的我们

“普通学”的生意经

2021年有什么普通人不太知道的暴利行业? 2021年被低估的暴利行业,普通人低成本可创业项目。 普通人真正的拿着手机躺着挣钱的方法。 作为一个普通人,我是如何日入一万的?

我们为什么需要普通学?

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/fVC7_E1NWo349QT_n7lPzQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

开菠萝财经(kaiboluocaijing)原创

被普通学包围的我们

“普通学”的生意经

2021年有什么普通人不太知道的暴利行业? 2021年被低估的暴利行业,普通人低成本可创业项目。 普通人真正的拿着手机躺着挣钱的方法。 作为一个普通人,我是如何日入一万的?

我们为什么需要普通学?

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/fVC7_E1NWo349QT_n7lPzQ

2020年,港股新股IPO数量合共146宗,合计募资3975.28亿港元,达到十年来IPO发行规模的新高。德勤预测,2021年,香港将有大约120至130只新股上市,集资逾4000亿元。

作者 I 张超 于惠如

来源 I 全天候科技

(ID:iawtmt)

一年多来,港股市场IPO呈现出神奇的魔力,一大波中资公司争先恐后到港股挂牌。

新近赴港上市的是携程。4月19日,锣声又一次响起——上海市凌空SOHO携程总部大楼前,携程联合创始人兼董事局主席梁建章、CEO孙洁以及8位“旅行热爱使者”共同见证了携程回港二次上市。

至此,携程成为2021年第28家赴港IPO的中资企业。

就在携程回港上市不久前,快手、百度、哔哩哔哩、汽车之家相继在香港启动首发或二次上市。其中,最吸金的“选手”当属快手。

一家中资券商后台员工余蕾见证了快手打新疯狂。“快手招股那段时间,我们的开户数量剧增,每天入金的客户和金额是平时的3-5倍。那一周,我基本每天都要加班。”

2月4日,快手公布配售结果。富途证券数据显示,申购快手的人数高达142万人,冻结资金1.28万亿港元,一手中签率仅为4%,中签人数为17.4万人。刷新了香港新股认购中申购人数、冻资额的纪录。

快手上市首日,最高涨幅超190%,总市值突破万亿港元,跃居港股市值第五。

企业络绎不绝,投资者们热情高涨。过去一年,港交所创下自2011年以来新股发行最活跃记录。万得数据给出了证明:2020年,港股新股IPO数量合共146宗,合计募资3975.28亿港元,达到十年来IPO发行规模的新高。

港股新股IPO中,有114家是中资企业。

图片来源:万得

在港股IPO的历史上,过去一两年并非中资企业赴港IPO热潮的起点,但每一波热潮中都有一个主角。

格雷资产总经理张可兴说:“在2007年的那波热潮中,央企、国企是(主角),最近的热潮中,新经济公司是主角。”

“每次货币政策或财政政策宽松时都很容易出现IPO热潮。”九久证券相关负责人表示,去年赴港上市热潮的企业主要有三类:第一,在内地无法IPO或极难IPO的企业,如内地的物业服务公司在港交所已经增长到了41家,餐饮公司也增长到20多家。第二,A股和美股的大型市值公司,把香港作为第二上市地。第三,部分内地企业为了国际化,集团公司或分拆子公司到中国香港与美国上市。

疯狂延续到了今年第一季度。

国际会计师事务所德勤发表的中国内地及香港首次公开招股(IPO)市场2021年第一季回顾及前景展望报告显示,香港首季新股集资额排行全球第二,共有32只新股上市,集资约1328亿港元。

图片来源:万得

与去年同期相比,新股数量下跌14%,但集资额增加842%,创历来新高。其中,近七成集资额来自快手、百度和哔哩哔哩。

这是一场资本的狂欢,一场造富运动。谁也不想错过与财富有关的故事,为了能在这场盛宴中分一杯羹,打新成了散户、机构们的一项集体“娱乐”。

展望2021年全年,德勤预测,香港将有大约120至130只新股上市,集资逾4000亿元,有望打破2010年的历史记录(当年集资额为4450亿元)。

参与这场资本盛宴的人对市场会有什么预期?他们都在经历什么?我们与参与其中的券商、律所、股民等聊了聊,试图从更多角度呈现出这场盛宴的概貌。

1

“港美股打新的股民越来越聪明”

打新达人、富途牛牛社区KOL 韩方

在韩方的印象中,近年来打新最火爆的项目就是2020年7月在香港上市的思摩尔国际。虽然当时不少人因为担心风险和技术壁垒,不太敢参与,但也有人疯狂融资认购,韩方和身边的朋友就是其中一拨。

“当时中签率比较高,我成功打新到不少股。”但相比之下,韩方的“战绩”也只是小巫见大巫,“身边有一个朋友更疯狂,靠着思摩尔国际一个顶头槌就赚了2000万,是我认识的人中这只股票打新赚最多的人。”

而打乙组(新股申购总金额大于500万港元)的朋友中,也是有人单票盈利超百万,“这应该是2020年新股最高光的时刻。”韩方说。

韩方在资本市场上获得的“第一桶金”是在大三那年,当时就读中南财经政法大学投资学专业的他,开通了融资融券,短短几个月借着一波券商行情,赚到了100多万元。这也燃起了他对投资实践的热情。

但市场波动难以预测,韩方也不是每一次都能踏准,这笔钱也差点赔在了2015年股市大幅震荡期间。

大学毕业以后,韩方来到广州从事一级半市场投资研究工作,积累起了关于企业研究的经验。

在这不久后,热衷尝新和挑战的韩方跳槽到了朋友在深圳开的一家私募基金。

在他看来,基金里牛人辈出,竞争非常激烈。“在日积月累的工作中,我逐渐摸索出了一条适合自己的发展路径:根据投资体系筛选投资机会,并向圈内友人分享自己的投资心得。”

尤其从2017年接触港美股打新至今,韩方明显感觉到,参与打新的人数和热度都高了不少。“以前,富途牛牛虽然也是市场讨论最热烈的社区之一,但评论区仍以新闻见多,如今却有了极大改观,讨论非常火热。”

在富途牛牛社区中,韩方因为进入比较早、发言比较多、判断相对专业,再加上富途平台用户激增,成功赚到第一波流量红利,如今已是一位有5万多粉丝的KOL。

韩方告诉全天候科技,参与港美股打新的股民其实越来越聪明,他们拥有丰富的投资经验和市场判断力,在市场冷却时,对知名企业的认购倍数会从千倍骤降到几倍,所以,上市企业想轻易高估值发行也不容易。

他积累的打新经验是:越热门的股票,打新中签率不是特别高;往往是次热门、公司有故事、发行规模大的股票,中签率大,容易挣钱。

例如快手,因为公司知名度非常大,大家打新热情特别高,超额认购1200倍。当时流传着一个说法,连字节跳动的员工都在忙着打新快手,热度可见一斑。但快手发行量比较小,中签率不高。

而其他中签率较高的公司则有华润万象、京东健康等。

“每年港股的新股大约有20-30次机会,把握住就足够养家糊口。”如今,韩方已经用在股市挣到的钱在深圳投资了几处线下产业,“我基本实现了最低级的财富自由,日常就是研究股票,打新投资。”

当然,打新也不全是一夜暴富的故事,他也有过惊心动魄的时候。

对于自己的第一次打新,韩方记忆深刻。由于算错了公司估值参与了打新,结果中签率100%,暗盘破发,“我整个人吓出一身冷汗,悔不当初。第二天开盘最多涨了10个点左右,我赶紧卖掉了。”

对于近期的市场,韩方认为,正是因为市场行情不佳,对上市企业的热情有一定打击,企业会担心估值高了股票发不出去,但这也给了市场空间,新股才能上涨。

2

“打新可能会成为一个风口”

富途新股项目负责人 佳贝

全民打新、赚钱效益明显、持续火热,是佳贝总结的近两年港美股IPO特点。

三年多前,佳贝进入到富途从事新股打新推广工作,工作内容主要是三个部分:港股上市企业推广、与富途合作的美股IPO推广、新股投资者教育。

打新虽然是一种相对比较稳健的投资方式,但也存在一定风险。股民是否参与打新,一个关键影响因素,即新股估值情况。如果估值较低,打新赚钱概率相对更高;反之,则容易亏损。

佳贝的工作就是制作各种投教资料,帮助打新投资者了解即将上市企业的相关情况。

彼时,富途还没有新股团队,贝佳独自负责新股IPO推广工作。例如投教物料、直播、短视频制作等需求,还常常需要通过跨部门协作完成。

在那期间,一个月大概有2-3支热门新股,工作节奏也相对有规律和可控。佳贝在逐步制定各阶段营销推广计划的同时积累沉淀经验,搭建属于富途独有的新股推广体系。

变化从2019年9月富途推出暗盘业务开始。

基于自研的技术优势,富途暗盘新股涨幅在全市场排名前列,赚钱效应更加明显;加之,公司也为热门新股准备了更充分的融资额度,越来越多投资者来富途打新、参与暗盘交易,因此新股工作量突然飙升三、四倍,一个月内的新股项目达到6-10个。

“打新很快会成为一个风口”,这是当时佳贝和同事们讨论给出的判断。

佳贝记得,这股风潮开始的时候,新股团队异常忙碌。最“崩溃”的一次,就是2019年阿里巴巴回港IPO项目。

“当时我们筹备了一场创新玩法的线上活动,但整个筹备时间由一个半月紧急压缩至不到一周,短短几天,工作内容涉及交互、设计、开发、测试等多部门、多流程。”

用“工作机器”来形容那几天的状态,一点也不为过。佳贝连续三天和开发测试伙伴们加班到凌晨2点后,甚至直接睡在公司,“但其实压根儿也没睡着,闭眼都是用户进入活动体验的细节、各个环节可能发生的问题和运营策略,脑子里都是工作。”

活动顺利上线的那一刻,佳贝松了一口气,心终于安了。

三年里,佳贝见证了美港股股IPO的火爆,工作也从最初的手忙脚乱,渐渐变得有条不紊。

在佳贝看来,打新的投资者行为也发生了巨大改变。他们信息沟通更顺畅、新股分析的专业性也在提升,时常会在牛牛社区讨论公司业绩、分析招股书内容等,再做决策判断。

不仅如此,参与打新的人数也有明显上升。近两年,美港股IPO企业中,不乏阿里巴巴、美团、蓝月亮等体量和知名度都较高的公司,也引得市场热情高涨。

如今,为了提高投资者的打新体验,富途组建了新股专门团队,涉及跨部门人员超过60人。

虽然工作并不轻松,但佳贝依然觉得,“每当看到投资者在牛牛社区晒出打新收益时,是我最欣慰的时刻。”

3

从生物科技、物业公司延伸至各行各业

大型律师事务所高级合伙人、境外上市业务负责人 筱林

接到全天候科技电话时,筱林正在一个计划赴港IPO企业的招股说明书讨论会上。作为一家大型律师事务所境外上市业务的负责人,从去年至今,她参与了几十个类似的会议。

对于去年港股市场的表现,筱林更愿意用“稳定”来形容。在她看来,在港股市场,公司的估值一直是比较稳定的,不像A股市场,一段时间特别高,一段时间特别低。

IPO的中介三剑客中,律师有着重要的地位。尤其是在港股IPO中,律师事务所除了完成招股书的撰写外,还会提供前期引入战略投资者、一级市场引进包销方等增值服务。

对发行主体的历史沿革、股权结构、资产、组织机构运作、独立性、税务等法律事项的合法性进行判断;对股票发行上市各种法律文件的合法性进行判断;协助和指导发行人起草公司章程等公司法律文件;出具法律意见书;编写招股书等,是筱林和她的团队在每个项目中需要做的事情。

市场热时,上述工作的重复次数会更多一些。而负责境外业务的五年里,筱林工作重复次数变的多起来是在2018年。

在那之前的几年,时任港交所CEO的李小加推动了港交所三项最重要的改革:沪港通、深港通和打破“同股不同权”的上市限制。

在改革的助力下,2018年,港交所取得了全球IPO募资额第一的好成绩。

2020年,受美股监管环境趋严、港股政策利好的影响,港股市场更是迎来上市“窗口期”, 市场情绪空前高涨。从募资额来看,京东集团、网易、百胜中国、中通快递、新东方、万国数据等六只二次上市股的融资规模均超过80亿港元。

筱林也见证并参与了其中。去年,她服务的赴港IPO企业中的“三大动力”是:二次上市的公司、生物科技公司、物业公司。

但今年以来,在快手、诺辉健康掀起轰轰烈烈的新股热潮后,市场由热转冷。港股二级市场陷入回调趋势,IPO市场也不景气。哔哩哔哩、百度等被给予厚望的明星公司相继破发,未达投资者预期。

尽管如此,筱林仍然认为今年的港股IPO市场会更热,这是由于“从目前来看,A股的审核要求更严、审核时间更长了”,她判断部分想要去境内A股IPO的公司,现在有可能会考虑转战香港。

同时,在她看来,今年的上市的主体会从去年的“三大动力”延伸至各行各业。“很多不同行业的公司都在看香港上市的机会。”

4

今年才是港股热潮的起点

雷根基金总经理 李金龙

“今年,港股IPO融资规模总市值一定大于去年。”尽管近期港股二级市场低迷,IPO市场不景气,李金龙也仍然坚持该看法。

2018年,在港股打新还处于偏冷静阶段时,雷根基金开始了该新业务。彼时,港交所的改革制度还在酝酿中,很多投资者对“打新”也比较陌生。有打新这块业务的基金公司也是将其当成附加策略,并非总策略。

在李金龙的印象中,市场真正开始反应是2019年,具体表现是赴港IPO的新经济公司逐渐多起来了。

“香港IPO市场正在发生结构性变化,由以往侧重地产和银行企业,逐步演变为侧重科技及新经济企业。”

最明显的表现是,科技、消费、生物医药等板块公司的估值排名越来越靠前。

正因为如此,雷根基金将选股的逻辑定为“重仓美好生活”。即:重仓生物医药、科技、消费等相关股票。

与个人投资者不同,机构投资者打新是参与国际配售,分为基石投资和锚定投资,两者配售的比例不同。另外,如果是基石投资,则需要6至12个月的锁定期,而个人投资者不需要锁定期。

作为机构投资者,雷根基金去年参与了85%的港股打新。其中,最具代表性的公司包括快手、农夫山泉。

李金龙记得,不论是机构投资者,还是散户,投资者对农夫山泉的认购情绪非常高。自去年8月25日正式开启招股后,打新的投资者一度挤爆了多家券商服务器。

但农夫山泉赴港IPO发行规模不足市值4%,原因是有重要基石投资者拿走了大比例发行规模,可供散户投资者认购的比例将进一步缩小。

目前的香港资本市场已经从去年的疯狂开始回落。但李金龙坚信,今年一定会比去年更热。“至少在融资规模上一定会突破去年。”

“过去是0到1的过程,今年才是起点,才是1。”

在不久前德勤发布的报告中,今年香港将有大约120至130只新股上市。

“如果今年香港有120到130只新股上市,那么在接下来的几个月中还会有100家公司在香港上市,6至9月,港股市场一定会迎来爆发式增长。”

(文中韩方、佳贝、余蕾、筱林均为化名)

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Y0B4-kdtMUGdRV0eQaff6Q

腾讯会不会造汽车,我可以斩钉截铁地说,腾讯不会做硬件的部分。八年前也有很多人问,腾讯会不会做智能手机?腾讯的逻辑是一致的:“连接”是腾讯的核心,在很多业务领域,会选择做好服务这一层,适配各种硬件系统。

作者 I 汤道生

来源 I 笔记侠

(ID:Notesman)

在北京大学与腾讯公司战略合作发布会上,腾讯汤道生罕见分享了腾讯在产业互联网方面的战略思考。

针对腾讯有没有to B基因,腾讯会不会造车等问题,汤道生从市场大势与自身优势出发,阐释了腾讯的to B策略与长期价值。

对于腾讯来说,汤道生认为:只要我们看准一个市场,看到它的长期价值,我们往往是能够坚持到最后的那家企业。

以下,enjoy:

大家下午好,非常高兴有这样一个机会,来这里分享腾讯在产业互联网发展过程中的一些思路,以及腾讯作为一个科技企业,怎样从ToC业务延伸到ToB业务。

这十年,甚至更长时间,我们有很多心路和思考,希望能抛砖引玉,引起大家更多的探讨。

腾讯ToB业务的发端与思考

首先,我们为什么去做ToB业务?

回到十多年前,腾讯推出开放平台战略,我也很幸运参与到腾讯开放平台的建设,这是一个非常重要的转折点,也是腾讯业务经营模式的一种变化。

当时,我们在做QQ空间过程中,开始引入外部的一些游戏。

我们初步尝试开放支付能力、流量、用户账号登录等,而在拥有了海量用户之后,这些游戏所面临的第一个问题是,如何保证有足够的服务器、足够的技术能力去支撑运营。

我们也随之开放了很多底层的技术资源,也就是后来的云服务。

其实,就是一个很简单要解决问题的初衷,我们开始提供云服务。

在这个过程中,我们一开始并不是明确想着要进入ToB领域,一路走来,也是摸着石头过河。

但最底层的逻辑,是要解决客户的问题、合作伙伴的问题,然后以这个为基础,再把我们的能力延展出来。

最初云业务主要服务社交平台,然后向互联网全行业开放,说实话前期有一些纠结。

毕竟,ToC业务规模化的效率更高,人力消耗相对没这么大;ToB业务需要做很多前期的投入,包括一些基础设施的投入。

但同时,我们也能看到市场潜力。

中国的人口是美国的好几倍,消费互联网的市场已经增长到一个可观的体量。

但在企业服务上,尤其是IT领域的企业服务,我们比美国的市场要小很多。

同时,国内企业在IT上的花费,大部分是硬件,对于软件、对于服务、对于一些数字化技术方面的投入,相对是比较低的。

这代表着ToB业务当前处境虽然困难,但是未来很美好,发展空间很大。

我们也做了很多思考,如果真的要开展这样的业务,凭借腾讯一家的力量是不够的,ToB的业务需要深入各行各业,和合作伙伴一起,才能建立完整的解决方案。

所以一开始我们做云业务的时候,也花了很多精力说服合作伙伴和我们一起去做,说服他们相信腾讯对这个业务的决心与投入,确实花了好几年,才让大家慢慢看到,腾讯在这件事上是非常认真的。

从ToC到ToB,腾讯经历了什么?

To B业务其实很多特质和ToC很不一样。

不同于C端的标准化方式,B端客户有大量的定制化需求,商业模式、业务模式也有很大区别。

To C业务前期不一定需要非常大的投入,ToB业务需要做大量的前期投入,甚至有可能一段时间都未必能收回硬件的成本,所以对于财务管理、资金管理有非常大的挑战。

此外还有决策流程也不一样。

企业购买To B 服务,使用方可能是某个部门、某个员工,而审批的决策可能涉及到上一级的预算掌握者,各种流程都跟ToC差异非常大,要真正把这个业务做好,需要有很多新方法、新方式。

面对这些差异,我们要怎么办?

我们做了很多内部的工作调整,比如在2018年腾讯公司第三次组织变革,内部叫930变革,成立了云与智慧产业事业群。

此前,客户经常抱怨腾讯有N个产品团队来到他们的办公室,推不同的产品,非常割裂。

这个事业部的成立某种程度是要解决这个问题,通过组织的变革,建立对行业的长期了解。

同时,作为一个统一窗口,后端会聚合不同的产品,甚至把合作伙伴的一些产品也整合进来,打造行业解决方案。

此外,我们在组织上做了非常多优化,并且在不断迭代。

例如,财务合同管理,原来ToC的业务真的不需要这么复杂的流程,后来企业内部经历了一个很大的调整,来适应新的业务模式。

今天,CSIG(云与智慧产业事业群)有超过1万名的员工,服务了很多行业和产业,信息流通变得非常重要。

因为To B是高度协同的业务模式,甚至我们要把很多信息与合作伙伴同步,跟交付的伙伴、集成伙伴对齐,所以我们中台的搭建、知识库的建立,就成为一个重要的工具。

在文化上面,我们需要从原来腾讯所倡导的用户导向、用户价值转到客户的口碑,在这个过程中,要平衡好用户和企业客户的价值。

整个ToB业务是高度依赖合作伙伴的配合,所以我们很强调协作、担当和建立生态。

同时,我们也强调创业精神,我们是在进行一次内部创业,做一些原来没做过的事,建立之前不具备的能力。

大势与优势:

产业互联网的基本战略逻辑

我认为任何一个企业,当它在面临市场的变化和大时代的机遇时,最基本的一个战略逻辑,还是顺“势”而为。

第一,要看清市场的大趋势,第二,要发挥自身的优势。

从大趋势角度看,产业数字化毫无疑问是今天大家非常关注的大机会,数字化意味着我们面临一个信息爆炸、数据爆炸的时代。

数据代表什么?数据代表可度量,度量意味着可优化,这是数字化浪潮一个基本逻辑。

另外,数据资产越来越多,怎么确保它的安全,这也是非常值得关注的一个点。

ToC业务可以说是应用业务,ToB业务更多是发展成一个平台产品,以技术赋能我们的主要业务,支撑合作伙伴在上面打造应用,这对信息安全提出非常高的要求。

此外,国家对新基建的重视、对信创产业的发展,也意味着市场机会的出现。

回到腾讯的自身,虽然在行业里面有很多人都在开展ToB业务,但腾讯还是很清楚,不能跟别人做一模一样的东西。

腾讯的优势在哪儿?

第一,是C端的连接。

我们从开始拥抱产业互联网就很明确,要以C端的连接作为一个优势来服务我们的企业客户。

更加根本的逻辑,帮助我们的企业客户服务他们的终端用户,如利用企业微信、微信小程序、公众号、支付以及QQ等连接工具。

我们以C2B作为主打战略,帮助企业客户充分利用他们在线下的资源,与线上运营打通。

比如,我们帮助服装行业的店员,通过数字化工具做线上经营。

同时还要把库存等系统打通,把线上运营与线下客户进行连接,通过企业微信、微信群等工具持续运营,而这个场景里完成的交易,也会反馈到他们的KPI里面。

我认为数字化不仅仅是怎么部署数字化工具,还要回到业务经营的最底层,通过资源分配来重构数字化时代的运营模式,才能真正达到转型的效果。

第二,在多年服务海量ToC用户的实践中,我们确实也沉淀了很多能力和技术。

我刚才提到,腾讯是从原来做应用,一步一步走到做平台、做操作系统,云就是一个分布式资源的操作系统。

网络安全我们也是做越做越深,既有攻防的能力,也有推出基于安全领域的大数据产品,来做数据安全。

同时,我们还要努力往技术的上游走。

我们不仅要按照国际标准做技术实现,下一个阶段我们需要在国际领域,在更高级的产业位置上定义标准和产业行业,这是我们需要一步一步走下去的方向。

第三,是企业服务的能力。

行业化的组织,怎么通过生态最终给到客户完整的服务,是需要时间去建立的。

我刚才提到,腾讯其实经历过从产品驱动转型到行业驱动的管理模式,CSIG在不断建立对行业长期了解的同时,也有统一的固定界面去服务我们的客户。

这个组织底层是各种技术能力、产品能力,在中间叠加服务元素,其中有很多是通过合作伙伴来丰富完善的,最终会在上层呈现给客户。

有所为有所不为:

产业互联网的坚持与放弃

做任何业务需要找到自己的定位,需要有清晰的战略,这是有所为有所不为。

在大会之前,我们做了一些交流,提到腾讯会不会造汽车,我可以斩钉截铁地说,腾讯不会做硬件的部分。

如果大家了解腾讯的经营逻辑,在八年前也有很多人会问,腾讯会不会做智能手机?

其实我们有过很深入的讨论,最终我们觉得腾讯的能力还是在连接,如果去做硬件,可能会失去作为一个连接器的定位和价值。

我们清楚“连接”是腾讯的核心,在很多业务领域,我们都会选择做好服务这一层,适配各种硬件系统。

比如手机,不管什么手机都可以找到我们的服务。

再比如在汽车领域,我们也不会造车,但是会去做好汽车领域的数字化助手,比如从仿真系统、自动驾驶能力,到车厢内的车载微信、音乐,再到去帮助OEM厂商做好营销和CRM,包括车后、售后服务等。

我觉得腾讯可以通过软件能力、服务能力、ToC能力来给予行业支持。

在疫情期间大家经常用的腾讯会议,是另外一个例子。

如果你了解传统的会议系统,其实是软硬一体,而且系统之间往往是不连接的,大部分还非常昂贵。

腾讯做会议采取不一样的模式:我们不做硬件,我们可以做兼容不同硬件的软件系统。

如果大家回想一下当年的计算机市场,从主机、微型机都是软硬一体。

到后来的PC时代,有Windows跨很多硬件的操作系统,很多厂商去做非常经济型的硬件,而且相互竞争把价格压下来,同时把规模做起来,这是一个大的行业转折。

我们相信在会议系统领域,我们也在经历同样的一些变化,腾讯虽然现在做软件系统,目前并不是一个非常高收入的业务,但是我们看到了里面的价值,希望发挥好连接的作用。

生态共赢与自我定位:

产业互联网的长期主义

产业互联网时代,各个环节的专业知识越来越精深,也越来越垂直细分,需要行业知识和数字技术知识的双向协同,没有哪家企业能够拥有自身发展需要的所有能力和知识。

那么,怎么做好生态共建?

其实也没什么秘密,就是搞清楚怎样定位,与合作伙伴实现共赢。

有很多SaaS的厂商,大家通过一年多的合作,深深感受到腾讯在开放生态经营上,是真心给到合作伙伴很多商机,同时提供连接的工具,让企业将应用整合起来,能够有效节约成本。

所以,我们会坚持走产业生态的模式,需要合作伙伴共同提供服务,不断完善能力。

早在90年代,我看过不少ERP(企业资源计划系统)实施的工作,非常繁琐,尤其是要把不同厂商的ERP应用、HR应用等连在一起,这个工作无比巨大,而且失败率很高。

所以,今天我们希望能够通过云、SaaS中台的能力,将不同的行业应用连接起来,最终让客户能够便捷地使用。

那我们应该如何面对未来?

例如在碳中和这样大的行业机会面前,我们该怎么样做?

作为一个企业,我想不是简单从宏观角度去设定自己的定位和目标,最终还是要回到需求——我们的客户到底面临什么样的问题?要解决什么问题?

有很多时候,我们会看到一些行业阶段性的浮躁,资本市场对某些行业的追捧。

但作为一个企业的经营者,如果不断靠补贴把规模做大,到底是不是一个长期的逻辑呢?如果潮水退了,将来猪不能再飞的时候,该怎样面对这样一个行业环境呢?

其实按照腾讯做业务的模式,一般不会高举高打去跟风,有时候有人可能会觉得腾讯慢半拍。

其实腾讯有自己的经营逻辑:只要我们看准一个市场,看到它的长期价值,我们往往是能够坚持到最后的那家企业。

例如,腾讯早期做音乐,当时没有人愿意花钱去买版权,但是我们很早就看到内容的价值,而且坚持了十几年后才找到商业模式,市场环境才对IP越来越尊重,用户的付费意愿慢慢起来了。

我觉得,对于一些有价值的事情,企业需要能够以长远的眼光坚持去做,不管外部的资本市场如何变化,都要有很好的心态去看待变化。

其实,一个企业之所以能够长期经营,就在于在坚持的过程中积累了实在的能力,企业的最终商业价值体现在给客户提供什么价值。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/t1jposLmyc6VWl29leA33g

当年国产手机残酷厮杀的一幕,即将在汽车上重演。

作者 I 刘博 苏舒

报道 I 投资界PEdaily

没有最疯狂,只有更疯狂。

一天之内,又有两位大佬官宣下场造车——4月27日,360集团领投哪吒汽车D轮约30亿元融资浮出水面,周鸿祎造车终于水落石出;同一时间,另一位亿万富豪、65岁创维创始人黄宏生发布了创维汽车。时隔一天,又有消息传出,OPPO创始人陈明永也在率领团队筹备造车。

按耐不住激动的心情,黄宏生甚至连IPO都想好了:目标是今年年内申报,希望明年能够挂牌科创板。

为何一个个大佬排队造车?投资机构透露背后的逻辑:汽车将会是未来非常重要的终端,如同手机一样。正因如此,我们才看到了当年国产手机残酷厮杀的一幕,即将在汽车上重演。

一天之内,两位大佬杀入造车

连IPO都已经想好了

终于,周鸿祎也下场造车了。4月27日上午,哪吒汽车通过微信公众号官宣启动D轮约30亿元融资,由360战略领投,交易完成后,360有望成为哪吒汽车的第二大股东。

随后360官方也发声称,投资哪吒汽车仅为360布局新能源智能汽车领域的意向之一,现阶段涉及的意向书不具备法律约束力,360在智能电动汽车相关领域还在不断学习研究,各种合作都会积极推动,保持开放性。该回应一出,哪吒汽车随即删除了官方微信公众号文章。

在此前上海车展上,周鸿祎曾低调现身哪吒汽车展台。而在26日晚间,哪吒汽车联合创始人兼CEO张勇更是在其朋友圈晒出与360创始人周鸿祎的合照,并配以文案称:“感谢周总信任!”不禁让外界浮想联翩。至于哪吒为何选择联手360,张勇曾直言,360在技术、营销理念上都可带来极大帮助,并且“360进来之后,拓宽了哪吒汽车的融资和IPO路径。”

无独有偶,就在同一天,65岁的创维创始人黄宏生正式发布了创维汽车。

其实,这已不是黄宏生第一次接触造车。早在2010年,黄宏生就开始了二次创业,于南京成立开沃汽车集团,收购并重组南京金龙客车制造有限公司。2017年,开沃汽车在获得相关资质后,于内部启动了天美汽车项目,并在去年7月正式发布首款车型“天美ET5”,补贴后售价区间为15.28万-19.88万元。

实际上,此次发布的创维汽车品牌,正是由天美汽车更名而来。据介绍,创维集团并不造车,而是将商标部分使用权转让给了开沃集团。创维首款汽车产品ET5车型,即为此前上市的天美ET5,外观、功能等方面并无二致。

目前,创维汽车已制定“2+4+N”的产品战略,将推出BE与CE两大纯电平台,一种适用于中大型SUV,另一种适用于MPV。同时,创维计划至2025年推出至少4款创维汽车品牌全新纯电动车型。

在发布会上,黄宏生立下了一个“1-3-3-3”的宏伟目标,即创维汽车已经投入100亿元,未来将再投资300亿元,并链接资本市场实现3000亿市值,再奋斗30年成为全球汽车10强。他坦言,汽车产业只有上市才能做大做强,快速上市是其一个近期目标,“目标是今年年内申报,希望明年能够挂牌科创板。”

换言之,趁着造车运动,才刚刚发布首款汽车的创维汽车已经连IPO都想好了。

杀疯了,一个个大佬前赴后继造车

“还有几家大公司在内部讨论”

“杀疯了”某VC投资人忍不住感叹。这段时间,造车似乎成了中年男人们的一剂精神“春药”。

李彦宏率领百度先行进场。今年1月11日,百度与吉利控股强强联手,官宣组建一家智能汽车公司,百度也将以整车制造商的身份正式进军汽车行业。随后,集度汽车有限公司在3月2日正式成立,法人为夏一平,原摩拜单车联合创始人兼CTO。

紧接着,雷军高喊“为小米汽车而战”杀入赛道。3月30日,雷军正式宣布小米进军智能电动汽车。“这是我人生中最后一次重大的创业项目。” 在4月6日的直播中,雷军还向外界勾勒了小米汽车的大致轮廓——定位中高端,价格大概在 10-30 万区间;轿车或SUV;但要3年后发布。

程维与滴滴也不甘落后。据《晚点 LatePost》此前报道,滴滴开始启动造车项目,负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。目前团队已经开始从车厂挖人,但尚未明确滴滴造车的具体形式和路径。投资界就此曾向滴滴方面求证,对方表示官方不予回应。

除此之外,投资界也独家获悉,曾一手创立小牛电动的李一男,已投身于造车大军之中。一位接近李一男的知情人士对投资界透露:“男哥正在造车,只是他个人比较低调。”

科技大佬们造车的脚步远未停下,李一男绝不是最后一个。据小鹏汽车创始人何小鹏透露,还有好几家大型公司内部讨论,没有到立项阶段。目前来看,最新入场的有望是OPPO创始人陈明永。

此前在某社交软件上,有认证为OPPO员工的网友爆料称,OPPO年初已经申请了多个造车专利,并正在密集调研汽车,汽车业务总部或定于成都。据悉,OPPO创始人陈明永正是这一造车计划的推动者,其已开始在产业链资源和人才方面摸底、调研,并在近日会见了宁德时代中国乘用车事业部总裁。

可以预见的是,随着越来越多的新玩家加入,造车这条赛道势必将会变得更加拥挤,下一位官宣造车的大佬又会是谁?热爱聊车的王兴还会远吗?张一鸣又会放过这个机遇吗?想想也是神奇,当时国产手机风起云涌的一幕又在造车这件事上重演了。

VC/PE表态:还是愿意投!

要么人生巅峰,要么万劫不复

造车离不开,是钱。

钱从哪里来,是一个个新造车公司的第一道门槛。雷军、李彦宏、周鸿祎等大佬们背后坐拥强大的现金流,自然不愁,但对于更多造车创始人而言,这笔天价投入还是吃不消,接下来一步是叩响投资人的门。

“其实我们现在也在不断的寻找新的项目,深入造车产业链的团队,如果遇到合适的团队,也会积极参与投资。”曾投出了小鹏、理想的经纬中国,依然在密切注视着这一波造车热潮。

今年2月初,刚刚辞任广汽蔚来CEO的廖兵带着新的造车公司出现了——自由汽车。投资界获悉,自由汽车刚完成一笔天使轮融资,投资方为森源集团和新鼎资本。其中,新鼎资本已经是新能源汽车的投资常客,此前曾投了小鹏、威马。

造车,仍是一场VC/PE无法拒绝的盛宴。“电动汽车是难得一遇的产业互联网改造传统行业的巨大机会。”联想创投不否认目前存在一定的泡沫,但汽车将会是未来我们非常重要的终端,如同手机一样。造车本质仍是制造业,需要重资产的投入,产业链非常复杂,需要既懂汽车行业,以及新技术的团队来实现,“我们会持续关注这一领域的机会”。

正如拼多多能够从电商巨头的包围下跑出来一样,经纬中国认为即便有诸多的新玩家涌入造车赛道,在这个领域依旧存在机会,将呈现出百花齐放的状态。“我们还是会去投这种整车品牌,但最为看重的是其智能化水平,在研发方面的投入,以及创始团队对于造车的认知程度。”

但新入局造车圈的玩家,其劣势也是明显的。广汽资本表示,新入局造车的创业者们或许会很艰难,而华为、小米、百度等已经有了多年品牌、技术积累的科技巨头反而更被看好。

不管怎样,造车始终都是一个烧钱的行业。蔚来汽车创始人李斌曾公开表示,一个电动车企业走到量产至少需要200亿元;而小鹏汽车创始人何小鹏则认为,200亿元还不够花,要知道特斯拉在盈利季度财报前的15年共烧光50亿美元。这是一场豪赌,一旦入局其实就没了多少退路了。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ink1ElKo3IQp2CO8N2GnjA

本文转载自公众号:修昔底德的回声(ID:Thucydides2500)

译者注:原标题不准确,国家统计局数据显示,1960-1962年,中国总人口是下降的。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/9kVKG28ODdwFcSquH4IzAQ