转自:https://mp.weixin.qq.com/s/6lXrc9sW7XbROSwovd30zQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/6lXrc9sW7XbROSwovd30zQ

♪ 作者|芥末堆 阿宅

♪ 编辑|芥末堆看教育

留在美国的国际学生,如果秋季学期注册的完全是在线课程,将不被允许继续留在美国。

7月6日,美国移民海关执法局(ICE)调整针对国际留学生的签证政策。受到COVID-19疫情影响,美国高校与在美留学生们本来就已十分艰难,本次ICE新政或许将为他们带来更大的挑战。

根据2020年ICE报告,2018年“外国学生和访问学者项目”(SEVP)中共155万人持有效的非移民学生签证,其中约130万名学生在美国读大学,约8.5万名学生读小学。根据新东方发布的《2019中国留学白皮书》,美国是中国意向留学人群最热衷选择的目的地,人群占比为43%。

7月7日,中国外交部发言人赵立坚在例行记者会回应,中方密切关注美方政策有关动向,将全力保护中国在美留学生合法权益。

签证新政下,赴美留学生们在2020年下半年将何去何从。

哈佛、麻省理工联合起诉政府,美国高校再陷窘境

在ICE新政中,具体提到以下三方面:

1.对于在秋季学期参加完全在线运营的学校和/或项目的学生来说,美国国务院不会向其发放签证,ICE也不会允许其入境美国。对于已经在美国境内并持有效签证的学生,如果学校的课程改为完全线上授课,那么他们要么离开美国,要么采取其他措施,如转到有线下授课的学校以保留合法身份。否则,他们可能面临包括但不限于启动驱逐程序的移民后果。

2.如果学校采用线下授课模式,为保留合法身份,国际学生每个学期至多选择一门或者三个学分的线上课程。

3.如果学校采用混合模式(即线下和线上授课相结合的模式),学生可以选择至少一门或者三个学分以上的线上课程。

新规发布之际,美国高校正在公布秋季学期的安排。受COVID-19影响,美国高校大多采取以下三种方式:线下授课、线上授课和混合授课。

美国《高等教育纪事报》此前追踪了1000多所美国高校的复课时间,8%的大学计划上网课,60%计划线下上课,23%提议采用混合模式,8.5%尚未决定或正在考虑一系列可能发生的情况。

例如,哈佛大学就在7月7日宣布,本学年所有本科生和研究生课程将在网上进行。但同时,哈佛大学也计划让40%的本科生进入校园,其中包括所有新生。

ICE新规引起了美国高校的不满。另一方面,ICE本次新政也与其此前推出的规定相冲突。根据ICE今年3月发布的临时豁免指南,“允许留学生不管是在美国还是美国之外上网课,均可以保留 F-1 或 M-1 签证的身份。”

哈佛大学校长劳伦斯·巴科(Lawrence S. Bacow)在邮件中提到,ICE的这项政策是一刀切的解决方法。“我们一定会尽己所能确保学生继续完成学业,让他们不必担心中途被迫离境、学业进度被扰乱,以及不必担心他们中许多人为推进学业所作的承诺和牺牲被破坏。”

近日,哥伦比亚大学也在邮件中提到,“从内容和时机方面来说,这些新的禁令是严厉的、无情的、令人震惊的。这些政策并未留出灵活应对的余地,没有给人们公开评论的机会,也没有留出时间让大学决定或调整转线上的计划。”该校表示,“为了缓解这些规定带来的影响,我们正在探索混合教学模式。”

当地时间7月8日,哈佛大学和麻省理工学院已在当天上午对美国国土安全部和ICE提起诉讼,以阻止执行联邦政府关于禁止参加在线课程的国际学生留在美国的规定。

美国国际教育工作者协会(NAFSA)的数据显示,2018-19学年,赴美留学生人数持续增长,为美国经济带来410亿美元,并为458290个就业岗位提供了支持。

移民律师麦肯蒂(McEntee)说道,失去外国学生会对大学预算造成巨大打击,也会对国内学生产生影响。

新规之下,百万在美留学生何去何从

美国国际教育协会的数据显示,2019年美国留学生人数创历史新高,达到109.5万人,其中大部分来自中国,这意味着这项规定势必会对赴美留学的中国学生造成不小的影响。新规会对哪部分留学生群体造成影响?这部分学生又应该如何应对?

启德教育留学事业部美硕博项目总监金鑫认为,新规对尚未前往美国求学、原本计划在今年秋季入学的学生影响不大,但对已在美国境内持有F-1签证求学的学生影响较大。他表示:

1. 对于尚未前往美国求学、原本计划在今年秋季入学的学生,现阶段本来也很难预约签证,大部分美国高校已经为学生提供了纯线上课程、在中国高校(如清华大学、北京大学、中国海洋大学等)开课或延迟到春季甚至明年秋季入学的方案,因此,现阶段拿不到F-1签证入境美国并不影响自己的入读计划,仍旧可以按照自己原有的想法继续学习。

2. 对于已在美国境内持有F-1签证求学的学生,这部分学生需要在选课的过程中,注意学校提供的2020年秋季的课程选项,按照ICE的指引和规定选择参加线上和线下混合模式的课程。“在新政出台之后,美国一些高校也发声,2020年秋季会以线上加线下的方式复课。”

3. 对于已经拥有F-1签证、已经回国或离开美国的同学,由于无法入境美国,他们大概率只能通过在线上课的方式完成2020年秋季学期的学业。金鑫建议,这部分学生及时与自己学校的国际学生办公室咨询,确定自己能否在国内以在线上课的方式完成学位并顺利毕业。

“如果在国内线上完成课程仍然可以获得学分和学位证的话,即使F-1签证因此被取消,这部分学生可以选择不去美国,而在国内完成学业。”金鑫说。他还提到,对正在准备留学申请的同学,该规定只适用2020年秋季开学的课程。

事实上,本次新政针对所有非移民学生,这就意味着包括中国留学生在内的在美留学群体都可能受到影响。

美国乔治梅森大学(George Mason University)的韩国留学生Soo Hyun Kim本来打算待在韩国参加学校的全面在线课程。但因为新冠病毒仍有潜在危险,而且他也觉得现在即使去了美国也无法充分体验当地的生活。

移民律师格雷格·西斯金德(Greg Siskind)推特上表示,这项政策可能会危及公众健康。“从学术角度来说,如果学生上网课也能学好,我们为什么要强迫他们陷入这样一种境地,他们自身的健康和同学的健康都可能受到威胁。”她问道。

高校或将蒙受巨额损失,留学前景会因此黯淡?

对于许多热门留学国家高校来说,国际学生一直是其重要收入来源之一。受到疫情影响,许多高校本就遭遇收入下滑的窘境,而本次ICE新政则将为留学市场带来更大不确定。

据英国广播公司(BBC)中文网7日报道,英国智库财政研究院(IFS)表示,由于全球疫情导致国际学生数量骤减,使得平时仰赖国际学生为收入来源的一些知名大学面临收入大幅下降的窘境。

根据澳大利亚人口研究所的一份报告,数千名学生签证持有人可能推迟前往澳大利亚进行学习,这意味着澳大利亚大学的海外学生收入将有所减少。据澳洲大学联盟(Universities Australia)称,2019年国际教育领域为澳大利亚经济贡献了390亿美元。

“在全球人才竞争中,我们必须确保学生能感受到安全感,确保他们能够在美国获得最好的教育和经验。但不幸的是,本届美国政府接二连三颁布政策,增加在美留学的难度,这个问题很严重。”美国国际教育工作者协会的布里默(Brimmer)说。

“这项新政策无论在学术还是经济方面都对我们不利。有朝一日,国际学生入学率下降时,我们的国家将承担失去全球人才的风险。”他说道。

疫情的持续蔓延、留学政策的复杂多变、学生和家长内心的恐慌和担忧,以及家庭积蓄的减少,都使留学计划变得摇摆不定。据美国教育委员会(ACE)估计,下一学年的入学率将下降15%,其中国际学生的入学率预计将下降25%。

金鑫表示,“从美国留学的角度来说,更大的威慑其实在于心理恐慌和不确定性。即使最近颁布的法案对即将申请的学生没有什么影响,但学生或家长会因此担心接下来会不会有更多更严厉的措施。”

“因为疫情或特殊时期造成的影响,很多中产家庭的经济状况没有之前那么宽裕,所以他们会犹豫是否要出国。除此之外,中美关系和国外现阶段疫情控制情况等因素都有可能影响家庭出国的信心。”

他补充道,大部分学生如果不考虑赴美求学,他们很可能会转向其他国家,比如英国、新加坡和欧洲其他国家。

但与此同时,他也表示,“虽然现阶段,咨询学生数量有所下降,我们也能明显感受到学生的犹豫和担忧,对于中国人来说,教育是一笔大投资,海外留学仍然是中国家庭考虑的一个方向。”

部分信息来源:

1.US says international students must leave if classes are online, Aljazeera.

2.International Students Banned From Online-Only Instruction, Inside Higher Ed.

3.US Universities Brace for Big Decline in International Students, VOA.

4.ICE: Foreign Students Must Leave The U.S. If Their Colleges Go Online-Only This Fall, NPR.

5.International students must take classes in person to stay in the country legally this fall, ICE announces, Washington Post.

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/Fwh-oYchu4N_ixnF-0ii6A

年轻人最重要的是建立好的自己名声。这里的名声不是指沽名钓誉,而是每一篇论文,每一次演讲,每一份交接给同事的工作,凡是给别人看的东西,都要在能力范围内做到至善至美。慢慢养成习惯,就会越做越好。凡事糊弄人的人,是走不远的。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/FtfwZc9oTywtQeY9ab0WkA

进入7月,A股行情启动,K线的形态明显打开;月初至今,上证综指涨幅已经高达11.7%,一改上半年半死不活的状态。

今天上午,散户火速入场。由于开户的人太多,交易过于频密,许多券商服务器宕机,这是牛市的典型现象。

市场节奏切换太快,许多人前一天还觉得行情在骗人,今天就觉得再不冲进去就错误1个亿……

行情火爆,从成交量可以看出。今天沪深两市总共成交1.56万亿,创5年新高。上次录得如此高的成交量,还要回到2015年7月那个激情似火的夏天。

毫无疑问,这一轮牛市是大盘白马蓝筹股带动的,以上证50指数为代表。以6月30日收盘2942点计算,到今天3374点,一周不到的时间里,上证50指数已经涨了14.7%;且距离2015年牛市的顶部位置(3492.82点),只有咫尺距离。许多5年前被银行保险券商地产套住的股民,今天也基本上到了解套的边缘。

对此有人说是风格切换,有人说是流动性丰盈造成的;在我看来,这些只是表面上的原因。这一轮白马蓝筹股走强,背后有深刻的经济周期的逻辑。

1

归纳上证50这一轮大涨的原因,第一是补涨,第二是周期回归。

(1)补涨

今年A股全球表现最好已经是毋庸置疑的,这是受全球疫情形势所决定的。

这一轮疫情,中国发现最早,最早采取严厉措施,迅速遏制,目前经济已经全面重启;相比而言,欧洲刚刚放松隔离限制,而美国、巴西、印度、俄罗斯等人口大国还在深陷疫情泥潭。

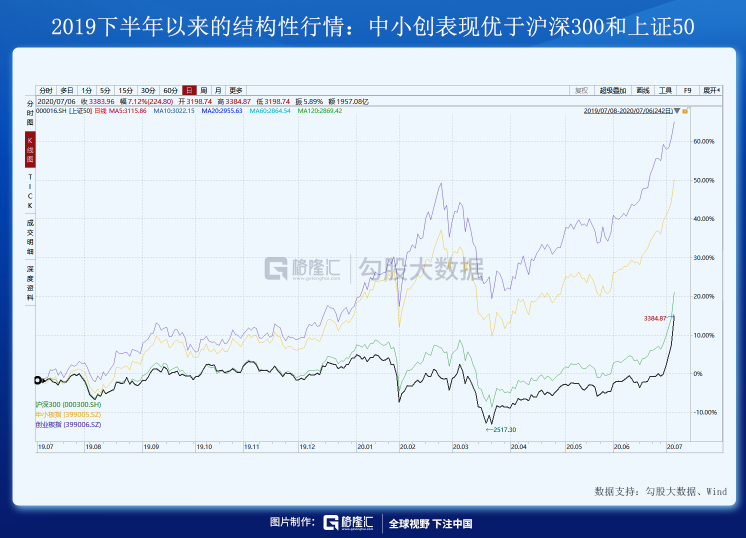

但是,A股此前的行情,依然延续2019下半年的结构性特征,即中小创优于大白蓝。这种结构性行情的原因也很容易理解,投资者对于疫情以及疫情对经济的影响心里没底,因此倾向于持有增长逻辑的标的,而不愿意持有盈利逻辑的标的。

然而这个逻辑在6月底出现了松动。首先是6月PMI数据超预期,以及3月、4月和5月持续三个月的经济数据稳步走强,经济复苏的逻辑一遍遍确认,而二次探底的风险越来越低。

其次是金融机构持仓调整。上半年许多持有中小创股票的机构,在年中盈利兑现,转而持有相对低估的大白蓝(金融地产股),于是促成了7月1日当天明显的风格切换行情。

第三,更重要的是,银行地产一涨,就带动大盘涨;大盘一涨,散户就发现行情来了,于是纷纷进场,成交量放大,赚钱效应显现,市场的自反馈形成。这样,牛市说来就真的来了。

(2)周期回归

我在之前许多篇文章中(《债股背离,提示一个重要的信号!》《A股“七翻身”,风格切换?沪指重上3000点!下半年股票应该怎么买?》)提到,假如没有疫情的话,2020年本是全球经济的复苏之年。疫情使得这一波复苏开启的时间节点后延,并且使复苏的低点更低。

但是,周期可以延缓,但不会消失;说白了就是该来的一定会来。就像我之前说过,这一轮暴跌躲不过,疫情只是神助攻;这一轮复苏也同样是躲不过的,即便疫情闹得再凶,该复苏还是会复苏,再走向繁荣。

再举一个例子,2015年两轮股灾,加上2016年初熔断,中国股市可以说是信心全无;但是,2016年是全球复苏之年,这是周期,会延迟但不会消失;其实2016年二季度开始,已经是新一轮全球扩张周期开启的时间节点,股市是必然会走一波牛市的,尽管这波牛市到2017年中才有点模样,而且持续时间不长,到2018年初又扑街了。

总之,这一轮牛市,有着背后深层次的经济上的原因,即周(经)期(济)回(复)归(苏)。

2

有三个迹象提示除了这一轮中国的经济复苏。首先是利率抬升,货币政策转紧。

我在之前的文章中分析过,利率抬升分为两种,一种是央行为了抑制资产泡沫和投机的人为调整,一种是经济走强的自然结果。其中前者会导致股市扑街,资产价格下跌;而后者往往不但不会打压股市,反而会支持股市走强。今年6月份以来的利率抬升和货币政策收紧,就是对经济走强的确认。

其次是大宗商品价格普遍反弹。经历了4月下旬油价暴跌的事件,到目前原油价格(WTI)已经回到40美元左右并稳定。原油是工业的重要能源品,油价能够稳定,也在一定程度上反映了经济扩张的需求趋稳。

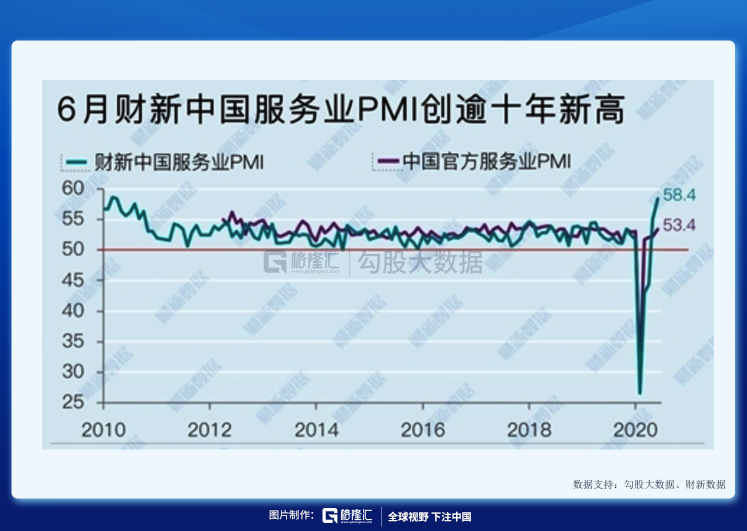

第三是经济数据持续走强。6月财新中国服务业PMI为58.4,几乎创10年新高,而官方服务业PMI为53.4,也明显呈现向上趋势。

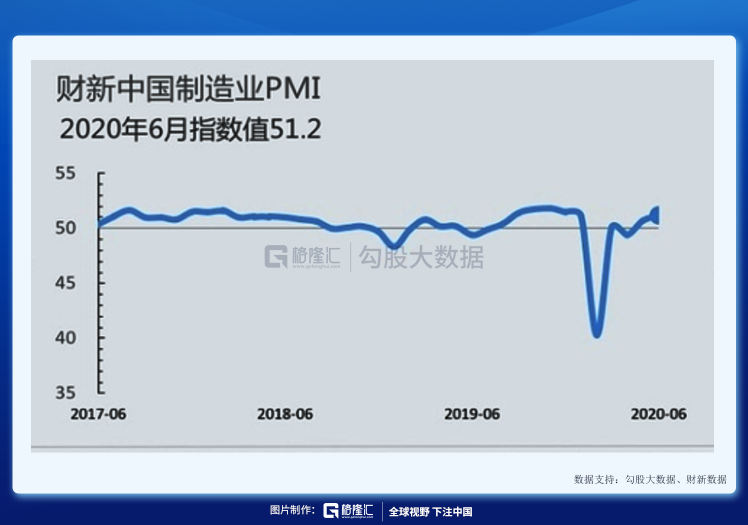

6月财新制造业PMI为51.2,自疫情以来几个月呈现上升趋势。这些现象都反映出中国经济复苏的内在动力。

既然是复苏,那么就不是芯片、5G、新经济、疫苗等一小部分产业的利好,而是整个经济全局的走强,其中最主要的就是制造业和建筑业,而这些又都与原材料、能源、金属等行业相关,同时对贷款融资的需求增强,因而形成了对钢铁、有色、煤炭、银行、券商、保险等行业的全面利好。

熟悉A股的朋友知道,上证系的股票以工业、能源、金融、地产为主,而这些又被统称为周期股。每一轮大盘(上证)的牛市,都与周期回归、周期股的崛起分不开。

没有周期股的集体大涨,大盘的牛市是不存在的,最多只是中小创玩玩,还被许多批评家说成是“瞎JB炒作”。相反,只有周期股起来了,早期是银行地产,后期是煤飞色舞,正宗的A股牛市的味道才算是真的来了。

3

回顾最近10年A股的历史,每一轮牛市都有周期股的参与,其背后都是一轮或长或短的经济周期。

第一轮牛市是2009年。和现在一样,2009年是复苏之年。在全球金融危机之后,4万亿的财政刺激之下推动的资产价格大涨;当时由于政策工具不足,未能很好地引导资金流向,于是形成了强烈的通胀,“姜你军”、“蒜你狠”、炒大葱、炒白糖……以及房价大涨,倒逼政策转紧。于是2010年4月,“地产国十条”推出,政策收紧,市场以大跌告终。

第二轮牛市是2014年,是经济繁荣的逻辑。那一轮繁荣从2012年推出鼓励经济结构改革的“大众创业,万众创新”政策为标志。随着经济走强,到2013年中的期间,出现了一轮剧烈的“钱荒”;到2014年6月大降准发动起疯狂的牛市,但最后结果并不好。在我看来,2013-2014年货币政策有一定误判;事实上,2013年货币应该松,但当时太紧了,相反2014到2015年货币政策应该逐渐收紧,这样牛市以有序的方式发展,不至于暴涨暴跌,坑了不少人。

第三轮牛市是2017年,是全球流动性收紧之下的特殊牛市。那一年只有“漂亮50”在上涨,而中小创因流动性枯竭和持续阴跌。记得那一年有个指数叫“三板做市(899002.CSI)”因令人绝望的阴跌而出了名。随后,流动性一宽松,这个指数就慢慢地涨起来了^^

那一轮行情的背景尽管是流动性收紧,但仍然走出了一波牛市,特别是2018年初那一轮“沪指十四连阳”,也是有模有样的;但随后就扑街了,2018连跌了一年。事实上,2016~2019年也是一轮短周期,2016年二季度是那一轮周期开启的时间点。

根据美国经济学家约瑟夫·基钦的理论,人类经济现象存在3年一轮的短周期(库存周期),而法国经济学家尤格拉提出10年一轮的资本开支周期(也叫金融周期);前面回顾A股最近10年的三轮明显的行情,也恰巧与基钦提出的3年一轮的周期暗合。所不同的是每一轮行情在金融周期中对应的位置。

尽管每一轮周期中,国家经济的内部条件、外部条件、财政、货币政策都有较大的不同,但还是那句话,周期可以推迟,但不会消失;该来的一定会来。周期上行的时期,只要货币政策不乱来,一般来讲,牛市还是会如期而至的;所不同的只是牛市开始和结束的时间,以及期间的涨幅不同罢了。

4

当然,通过周期去分析大盘,只是众多股票分析方法中的一种。除了周期分析,从公司基本面去计算内含价值,然后根据市盈率/市净率/市销率等指标去估算市值,是更常用的方法,也更加直观。

还可以通过技术面去分析,例如上证综指月线从2008/2015到今天这一波漫长的三角收敛,走到2020年7月即将迎来突破,等等。

还是那句话,股票永远是人的游戏,任何分析方法,都要避免和克服人性的弱点:恐惧与贪婪。

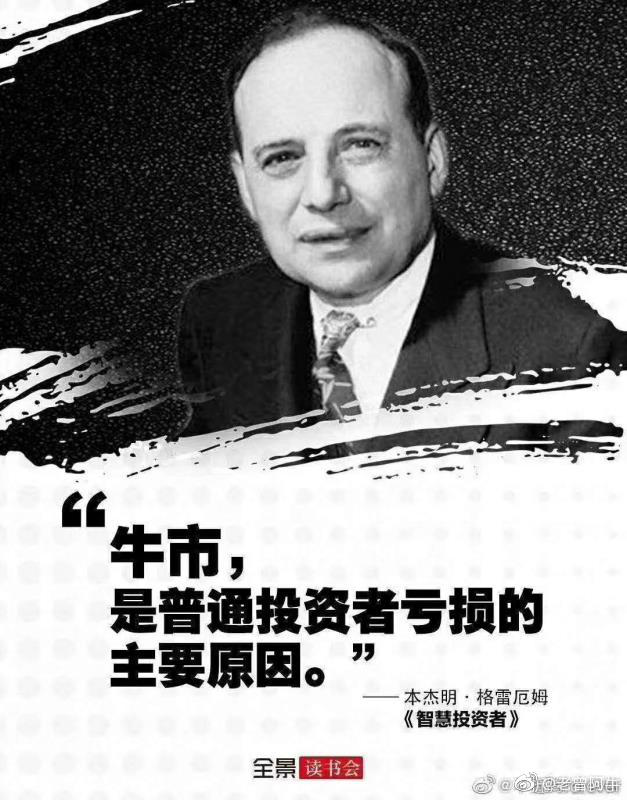

价值投资大师格雷厄姆曾经也说过:其实大多数普通投资者亏钱不是在熊市,而是在牛市。第一是频繁操作亏损,第二是过早地止盈,然后在高位被套。

记得2015年那一波牛市,有一句扎心的话,叫做:在3000点解套,在5000点被套牢。这也是说的类似逻辑,在山脚下车,在山顶站岗。毕竟人性如此,看到股票涨了点就想卖,看到跌了点就想买,结果要么过早地下车,要么就是抄底超载半山腰。

最后,结论就一句话:牛市不言顶。只有不在牛市过早地下车,才能逃过最后山顶站岗的命运。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/T8oU3met2wcJw8Mb1BhTSw