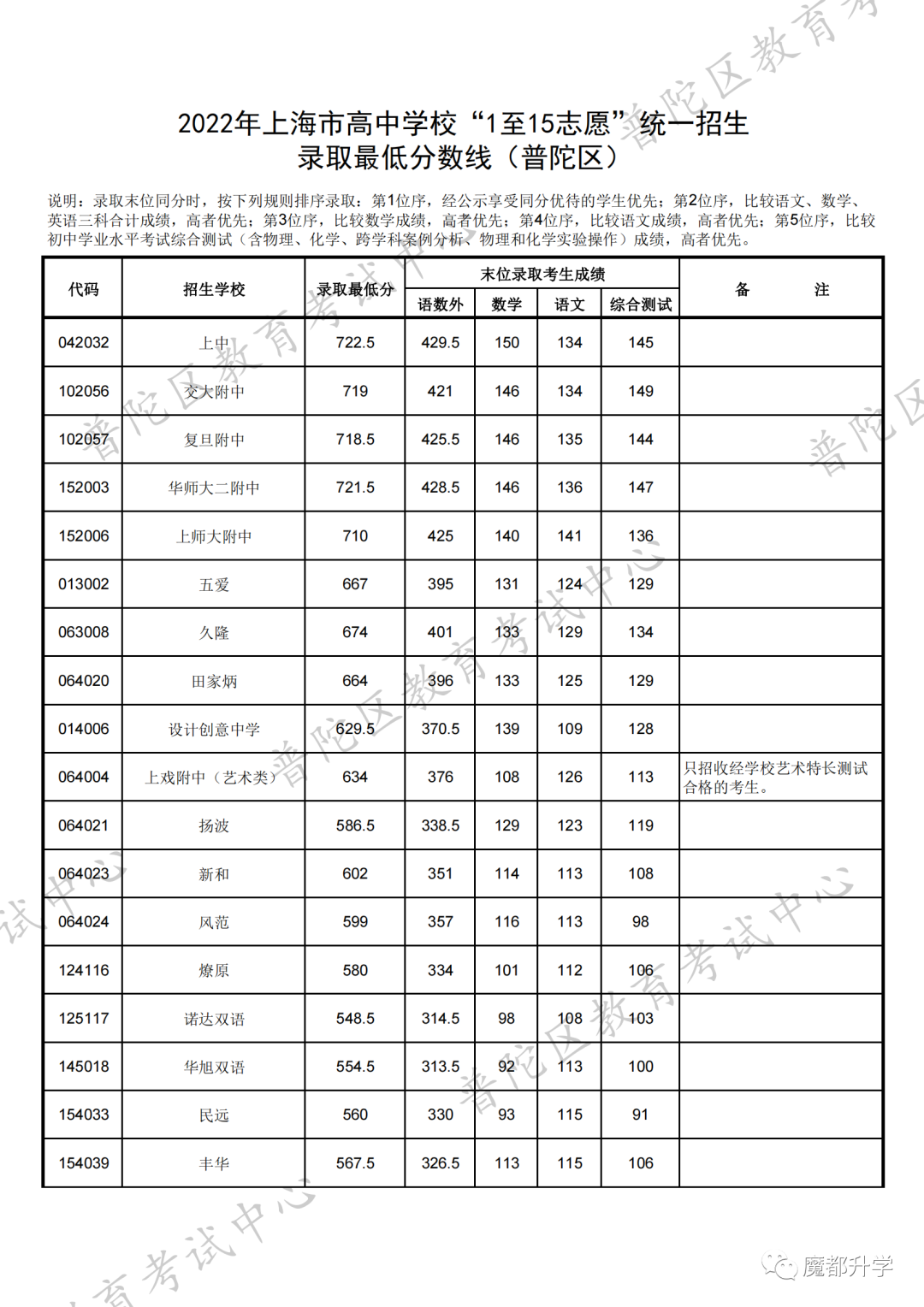

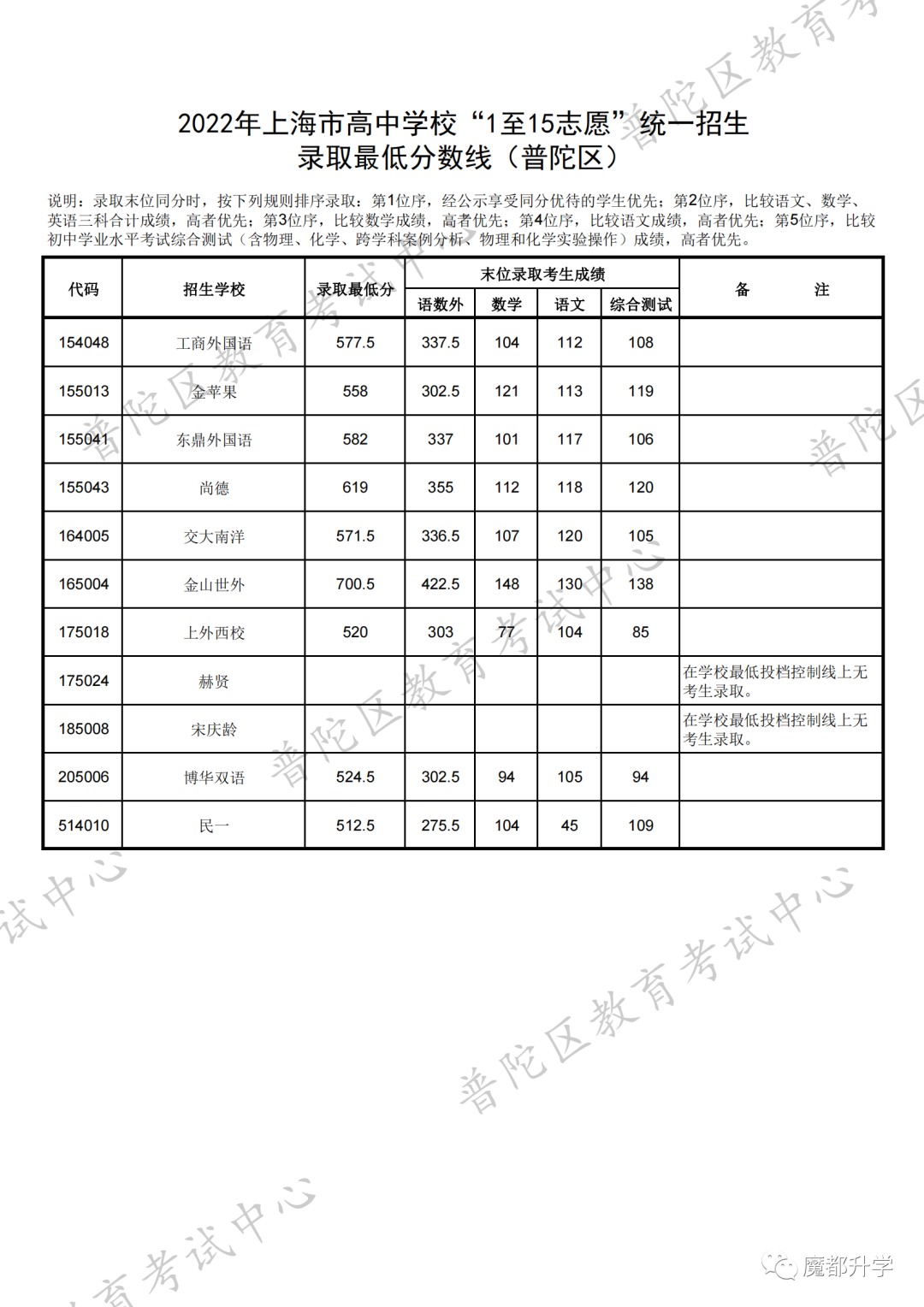

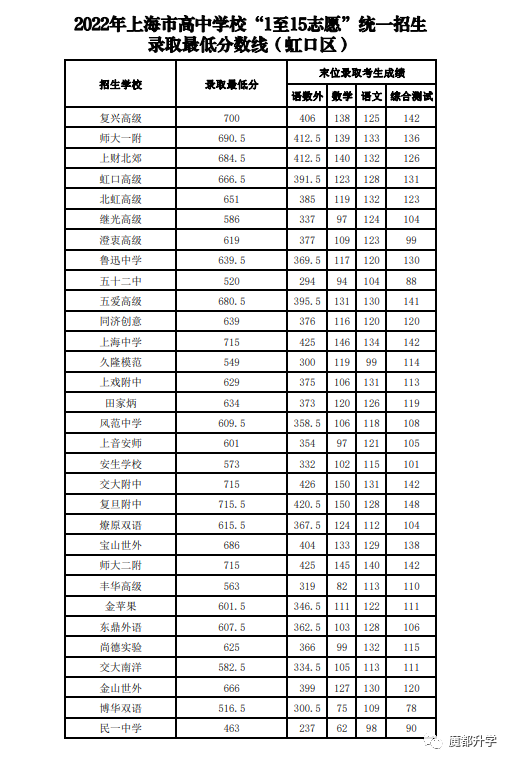

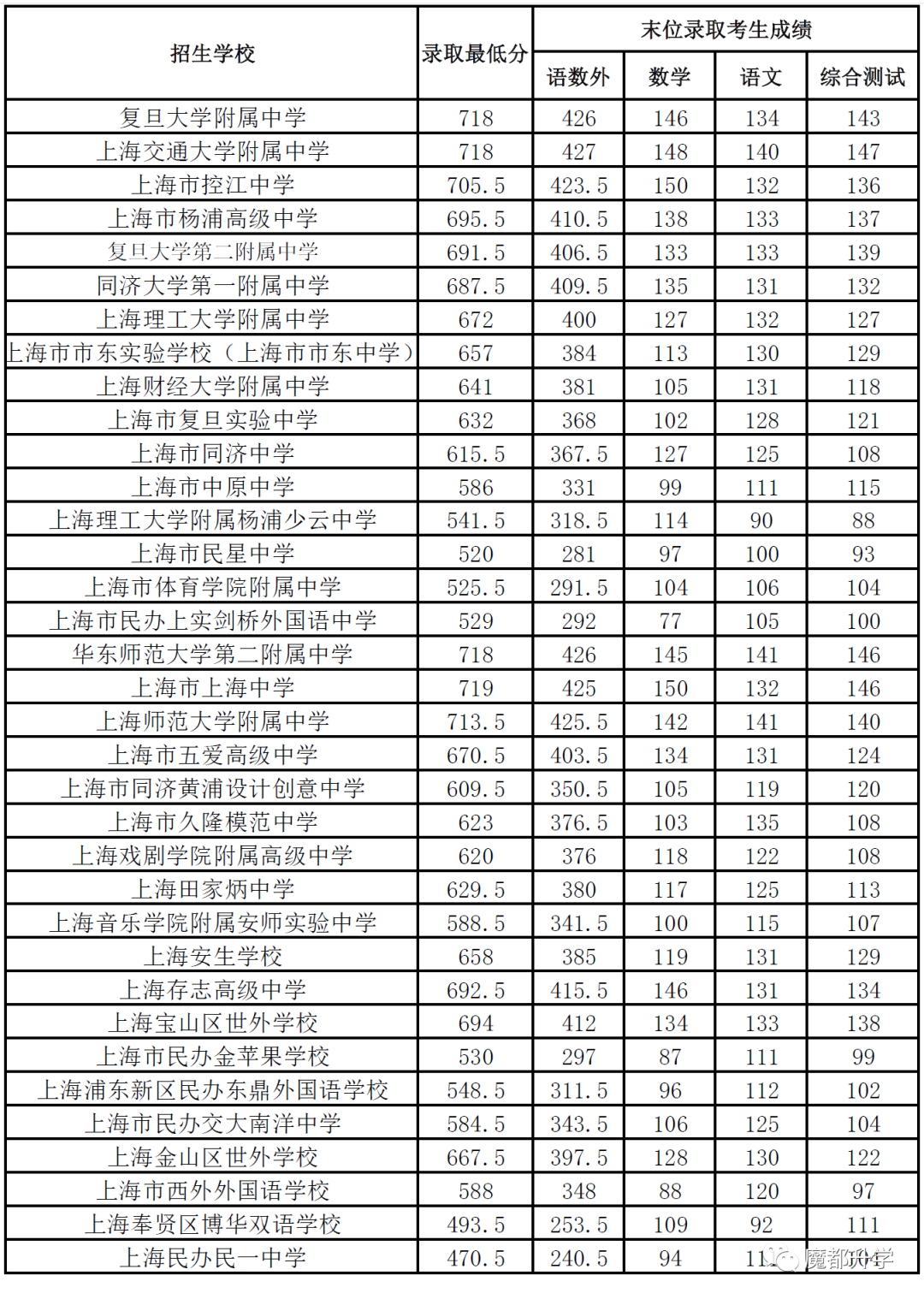

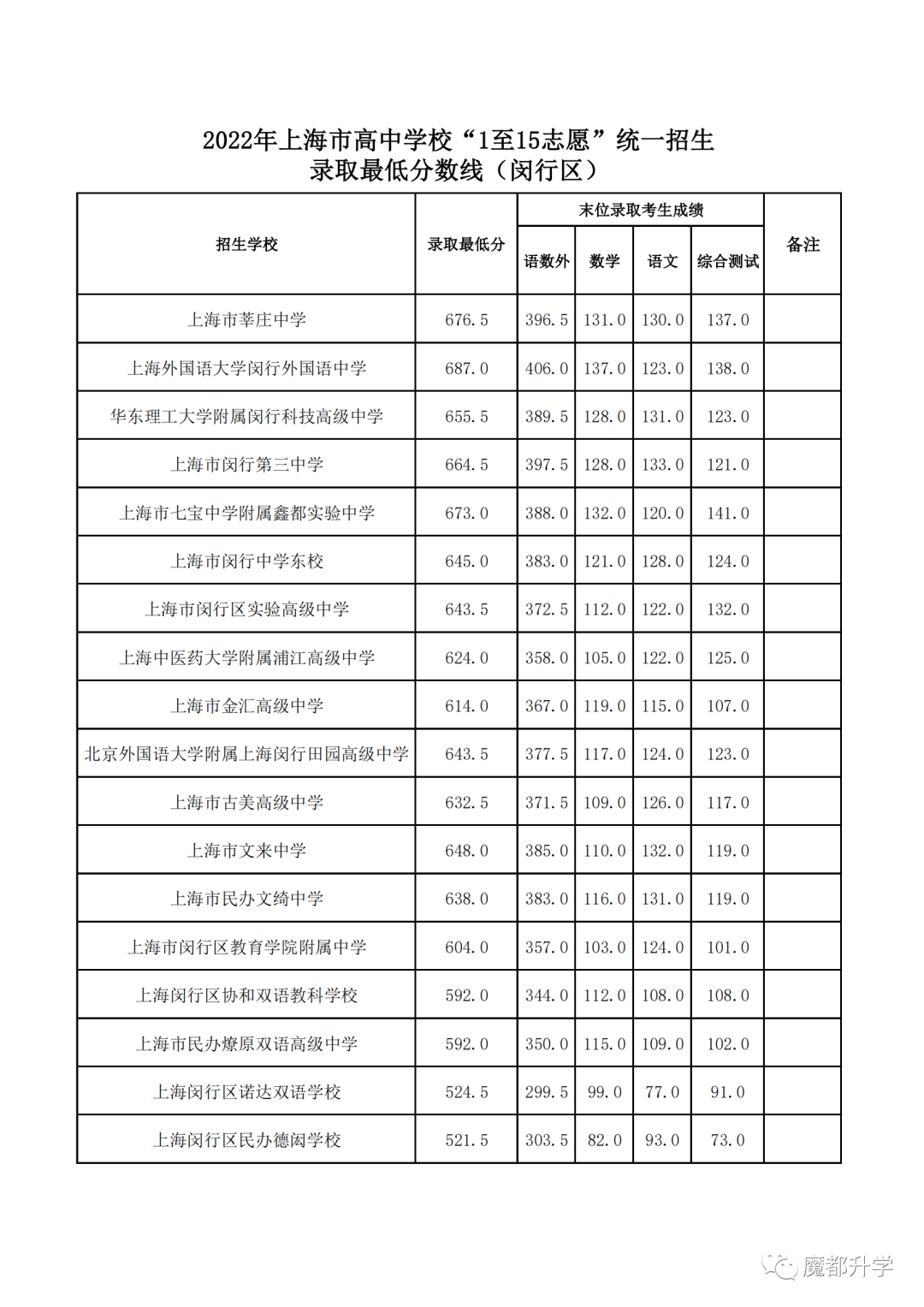

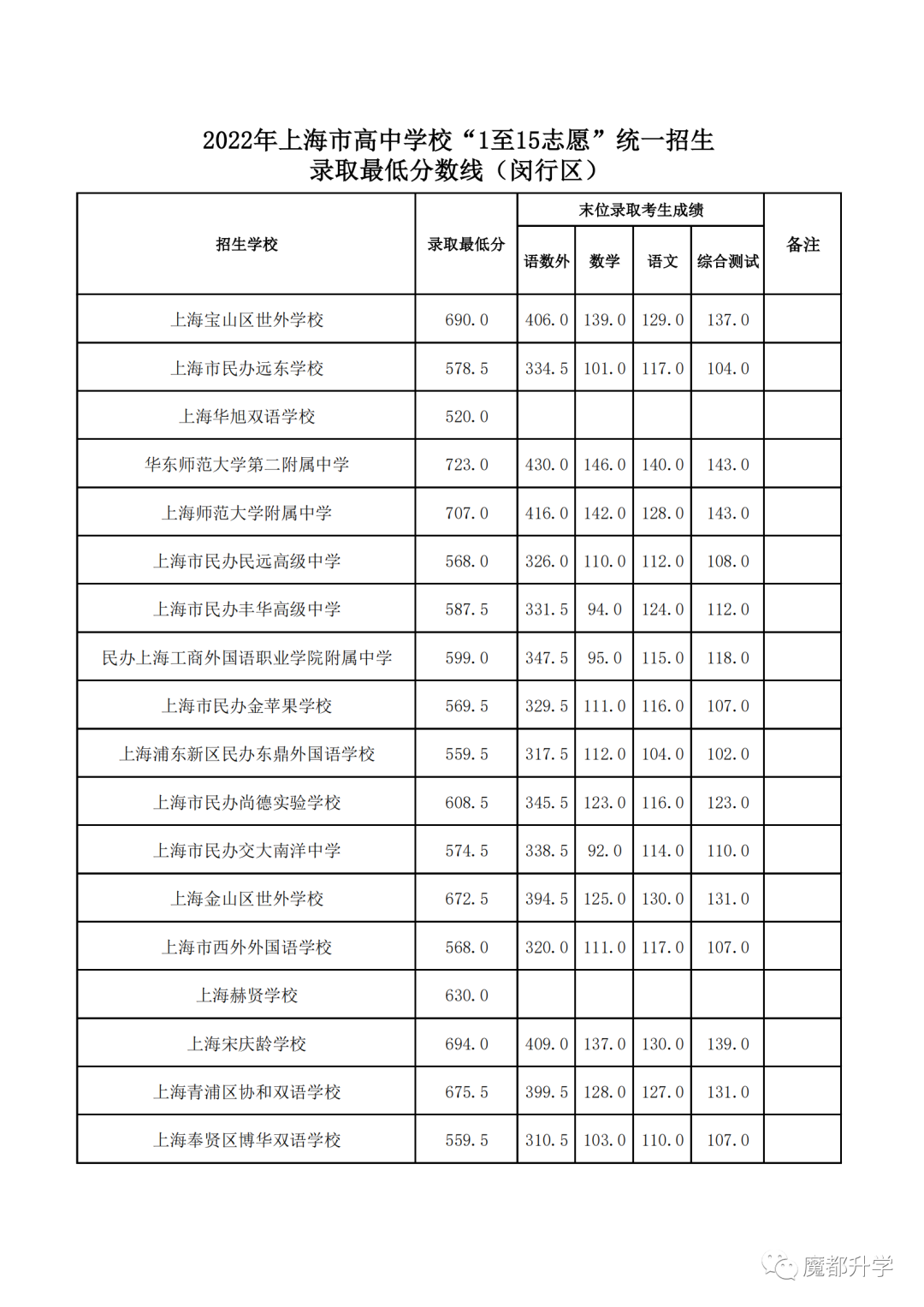

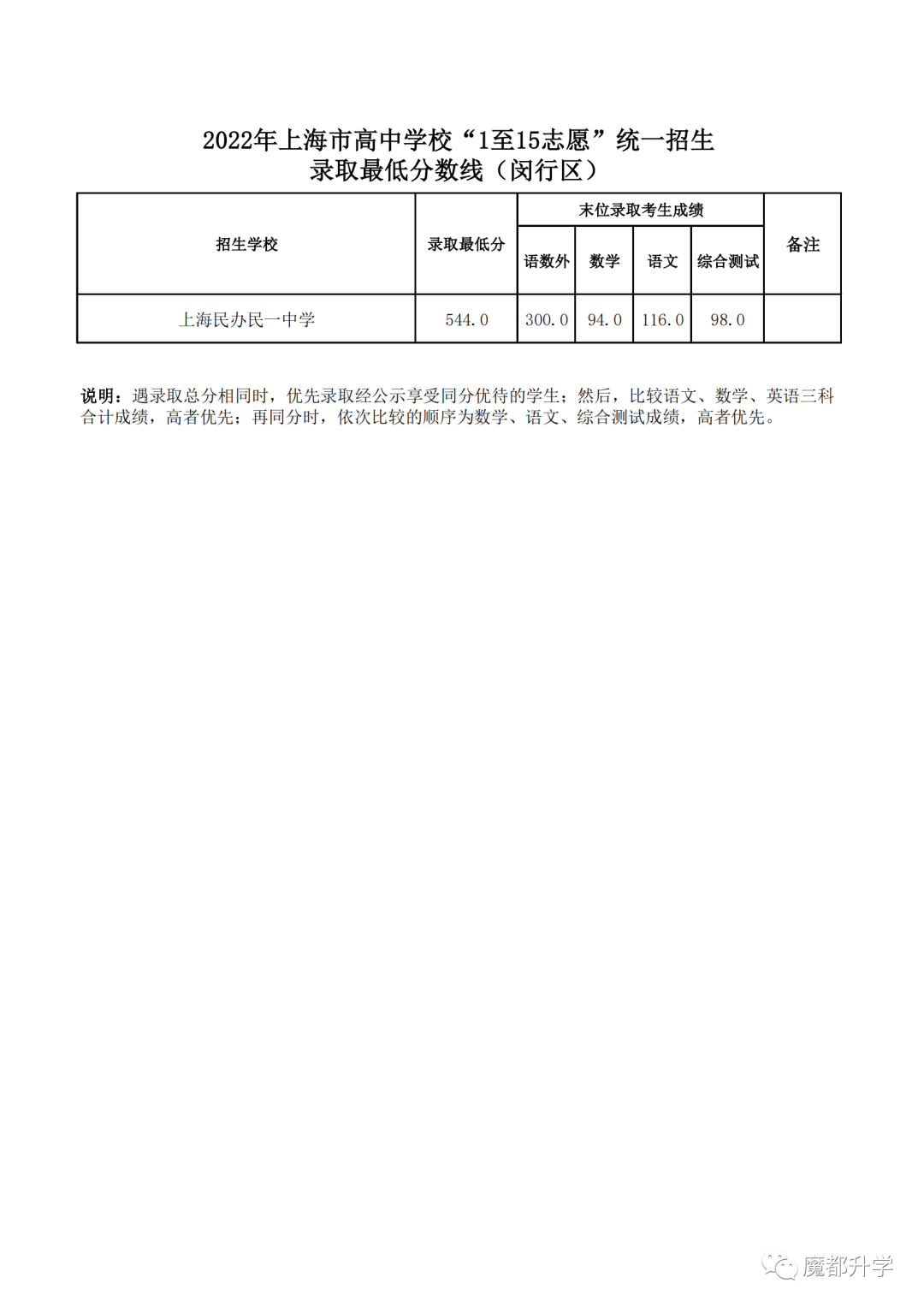

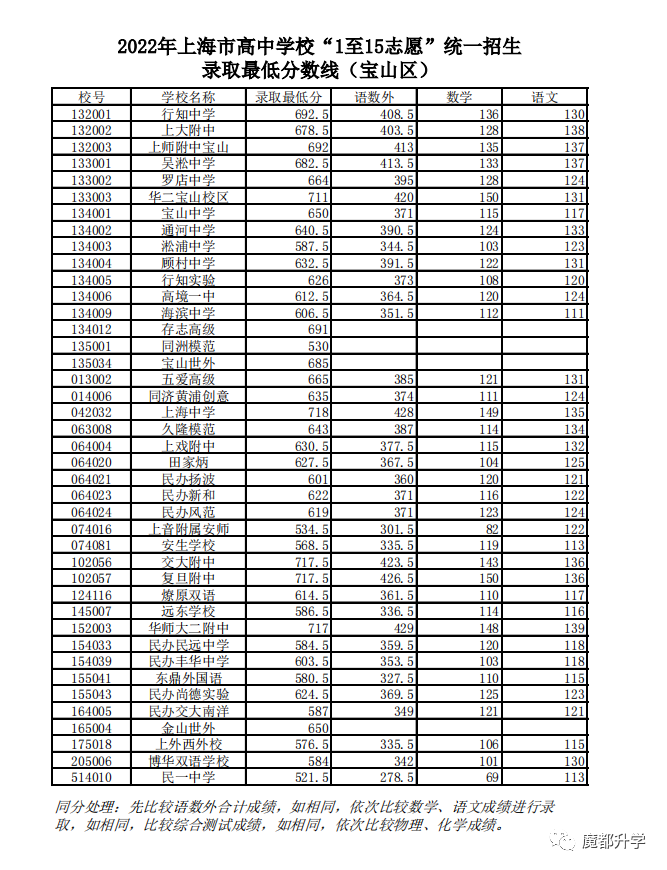

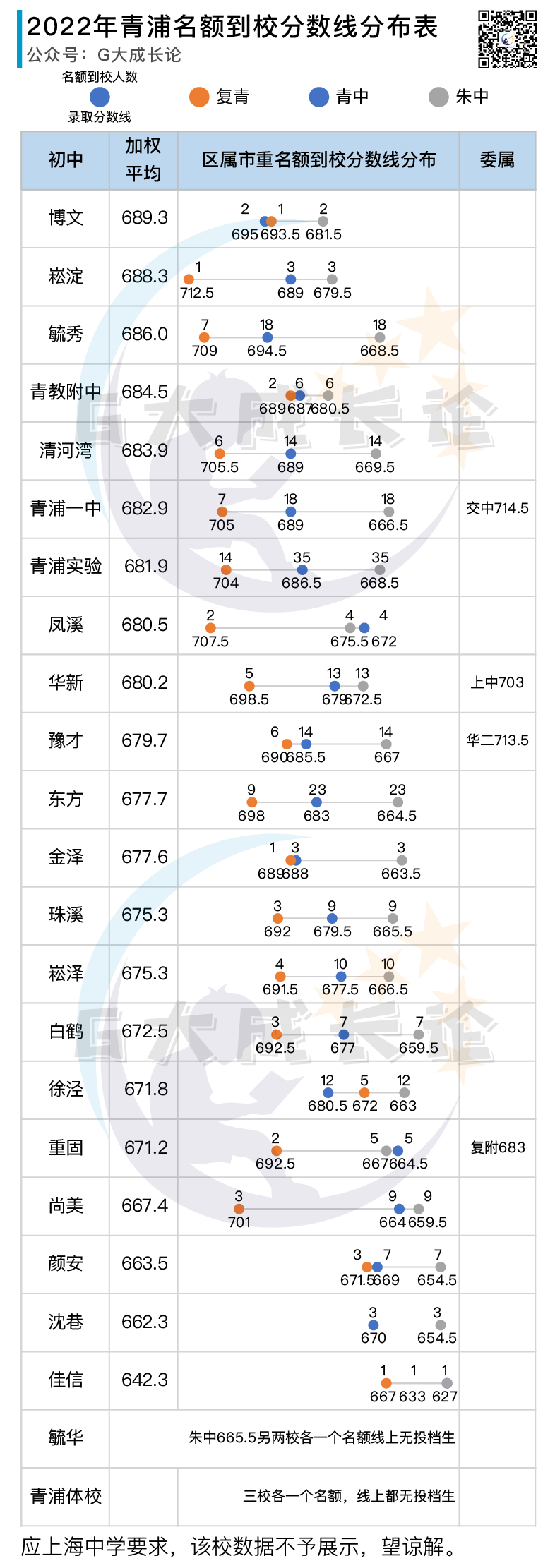

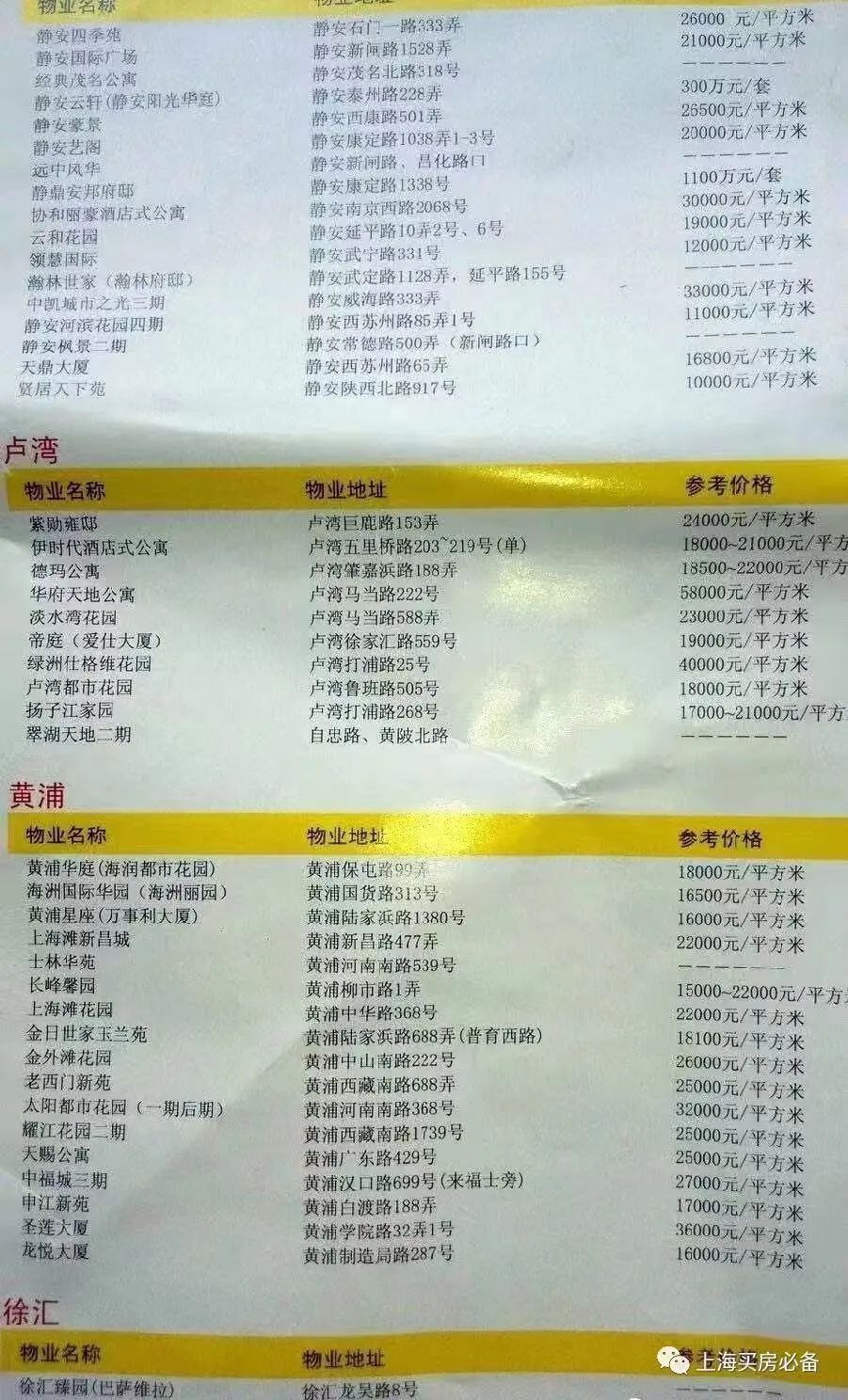

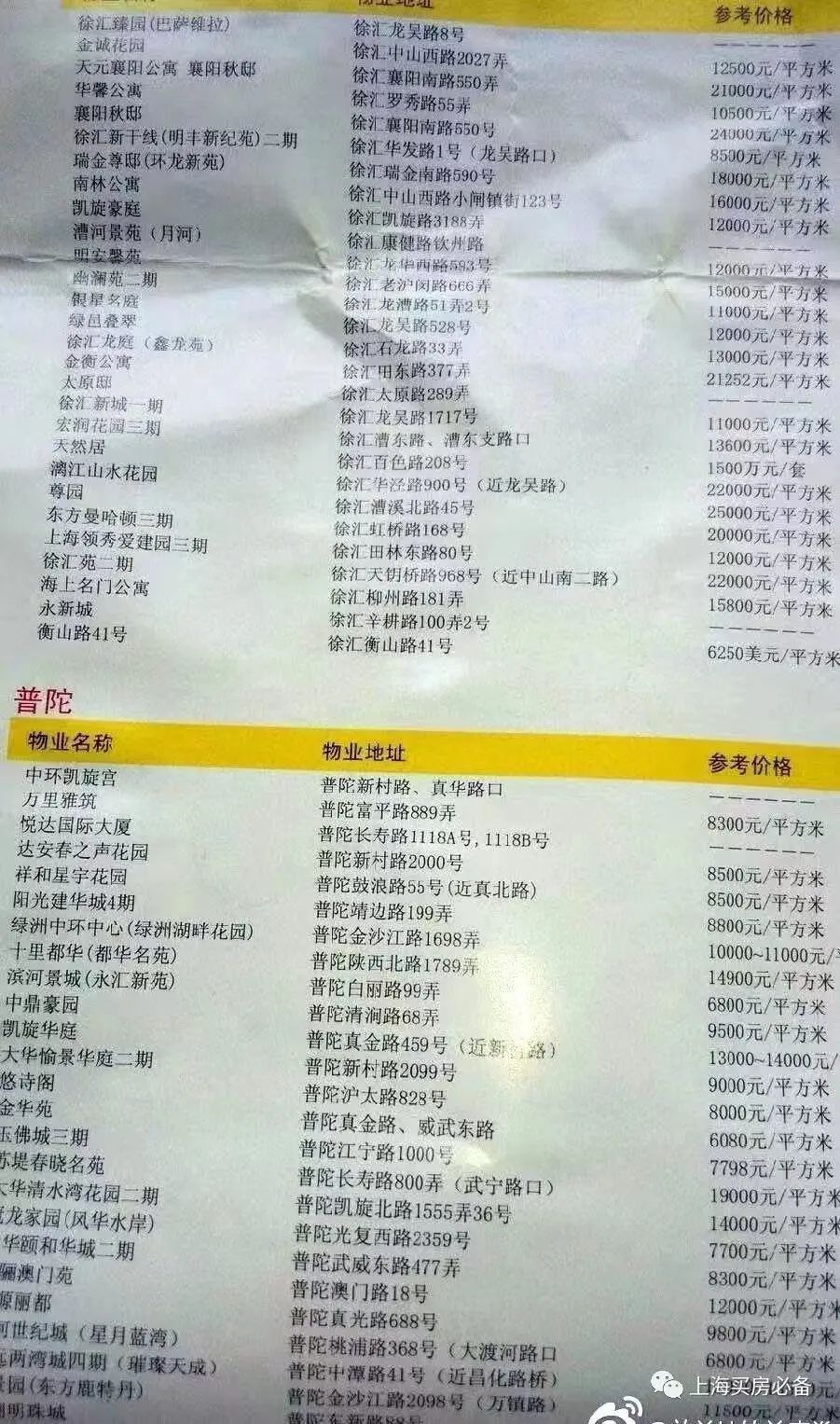

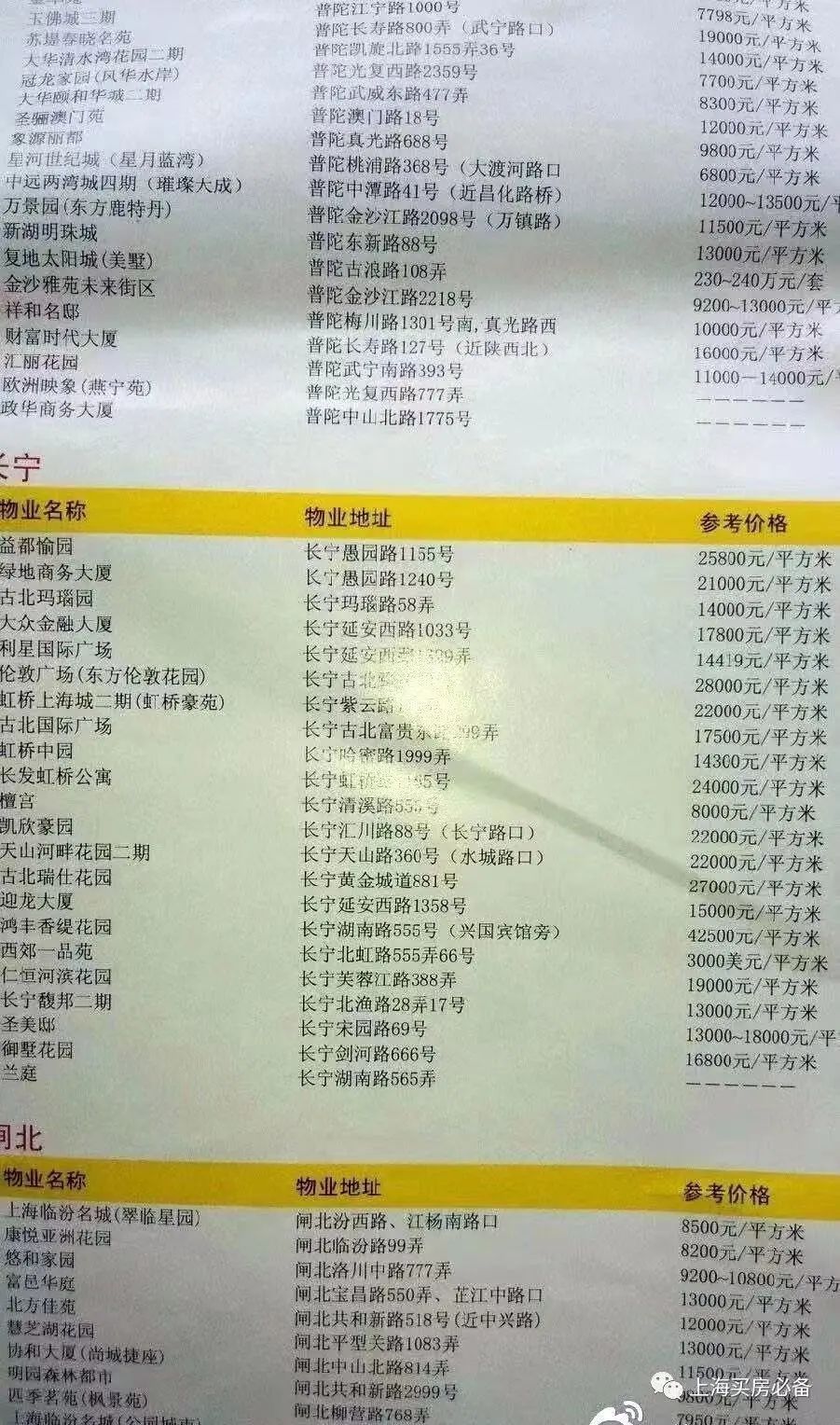

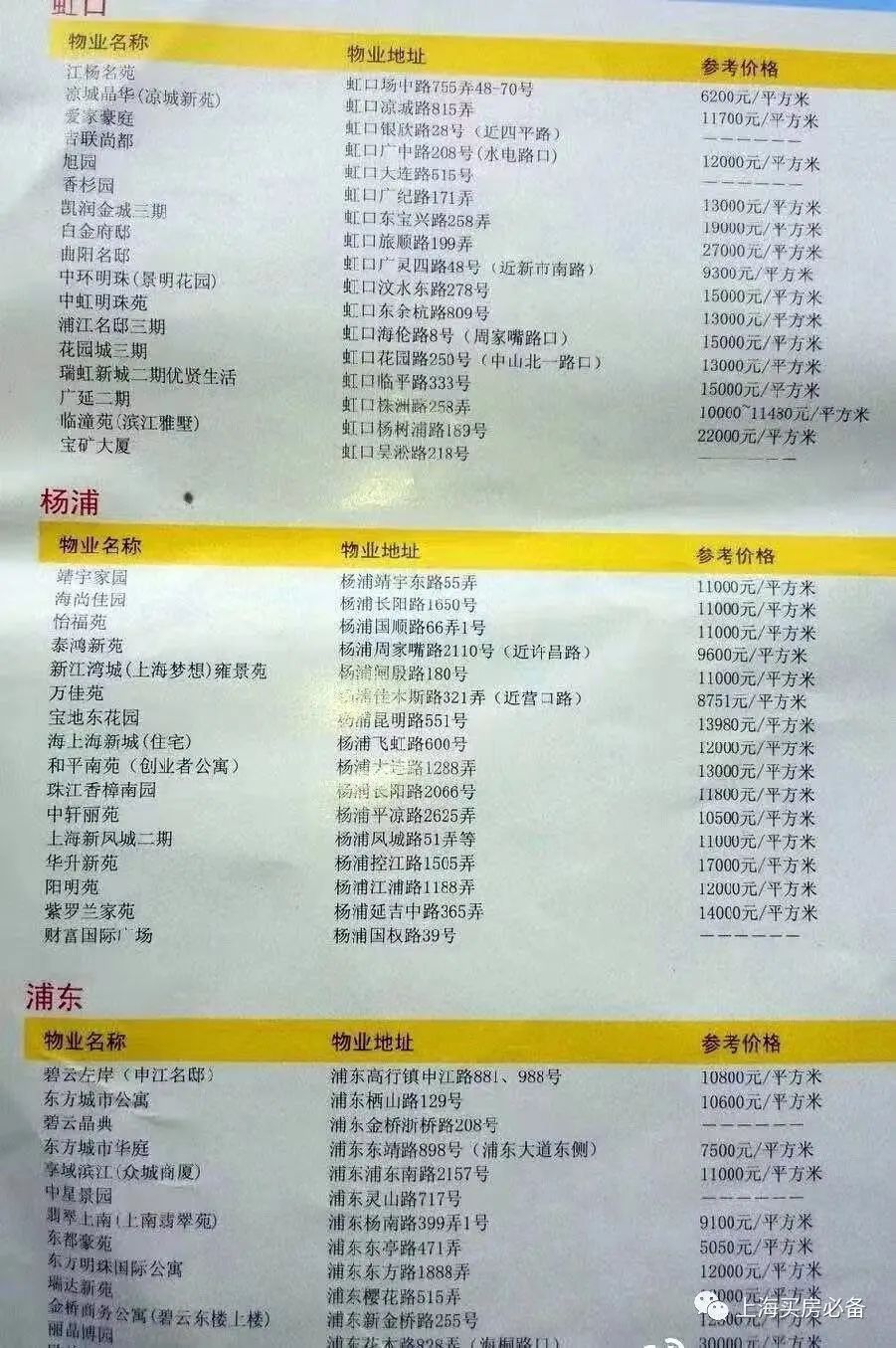

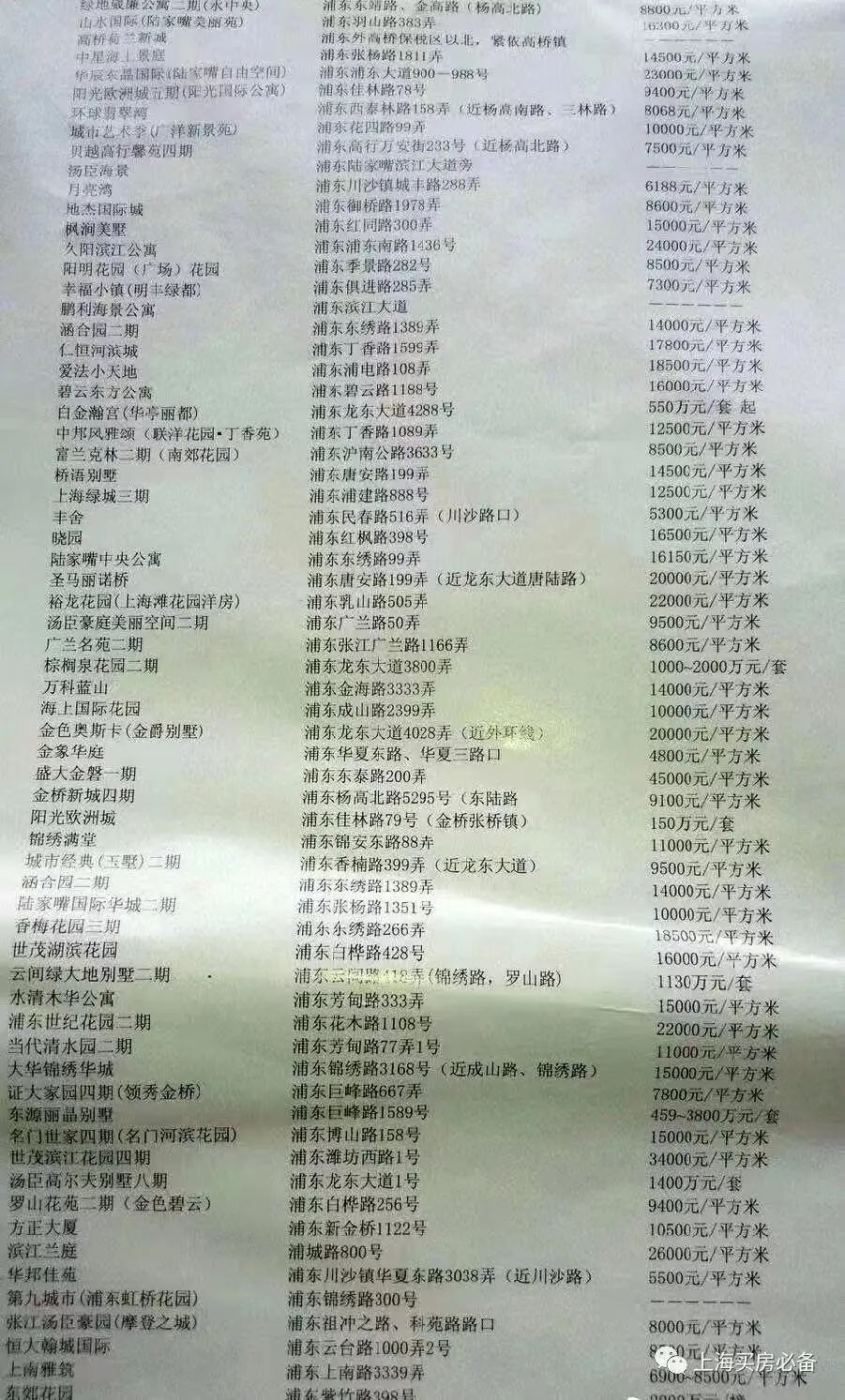

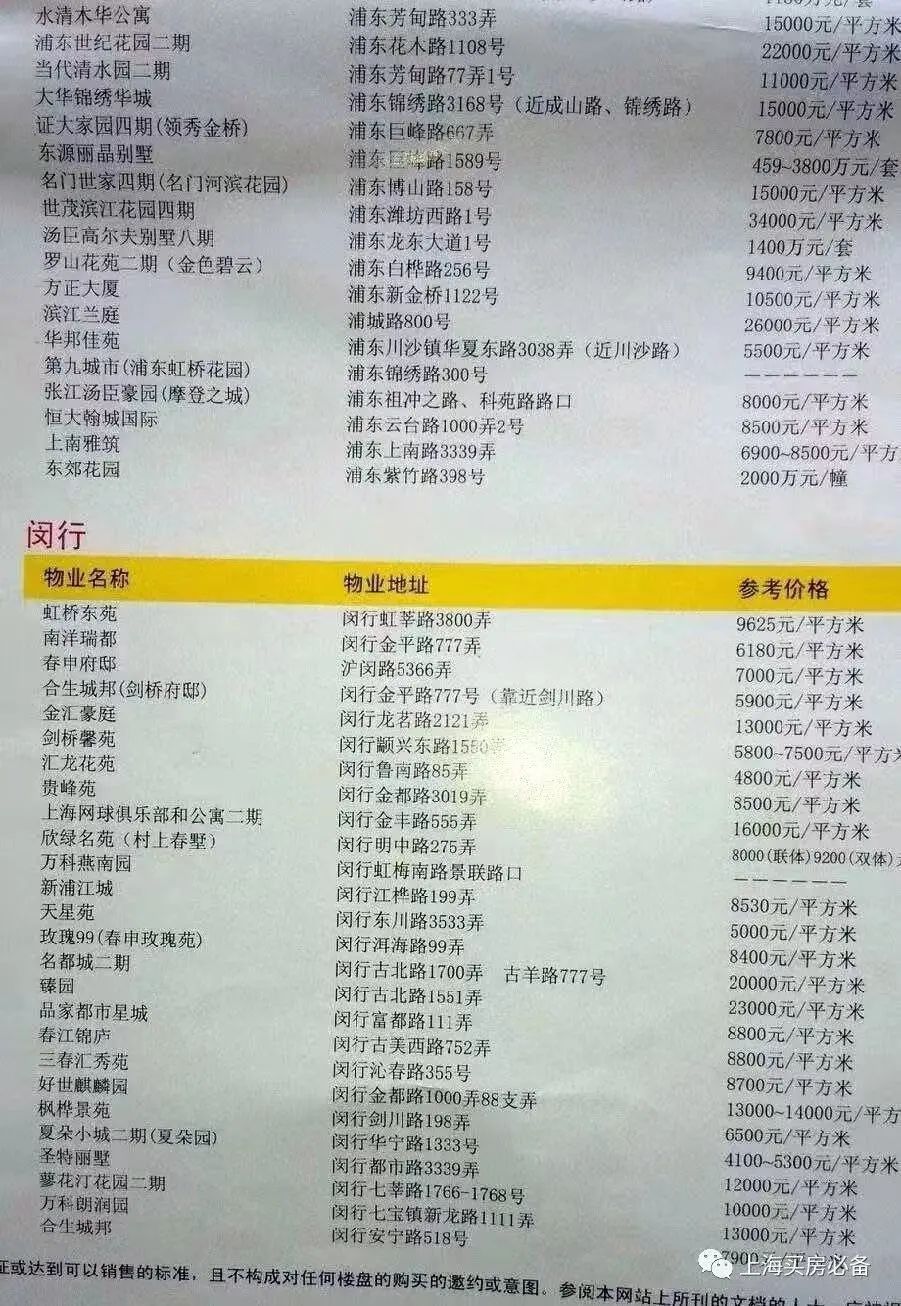

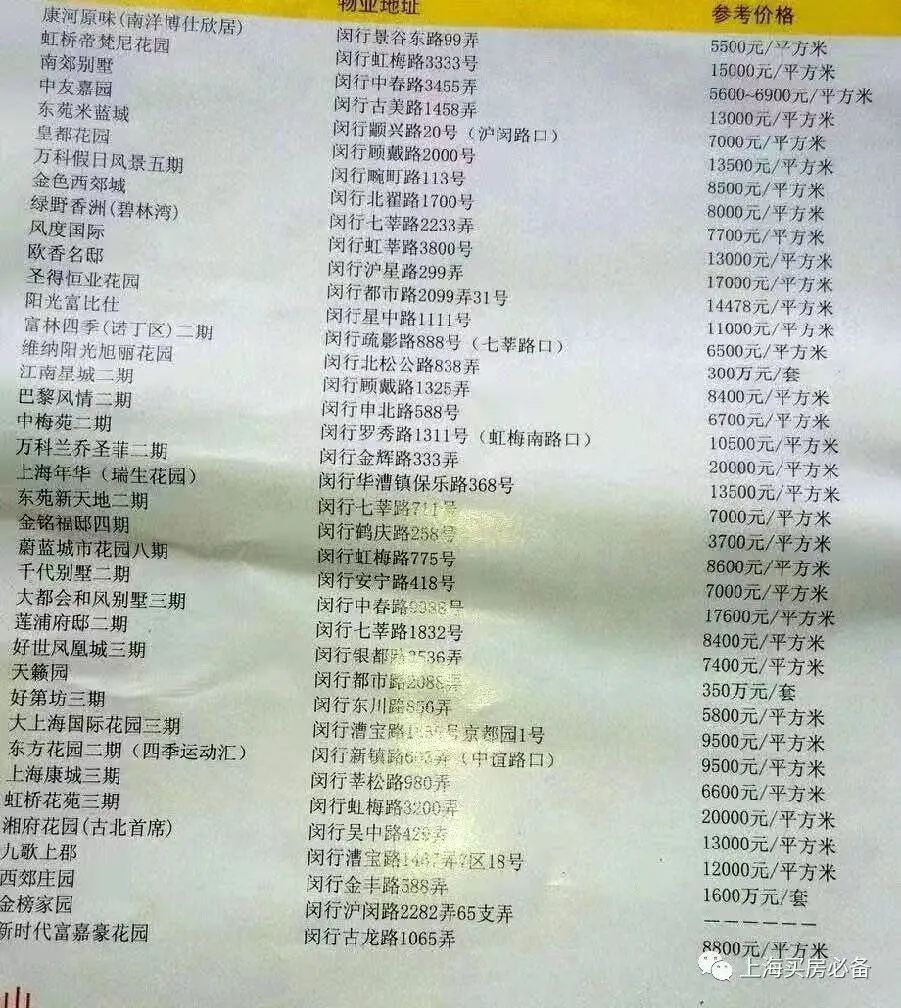

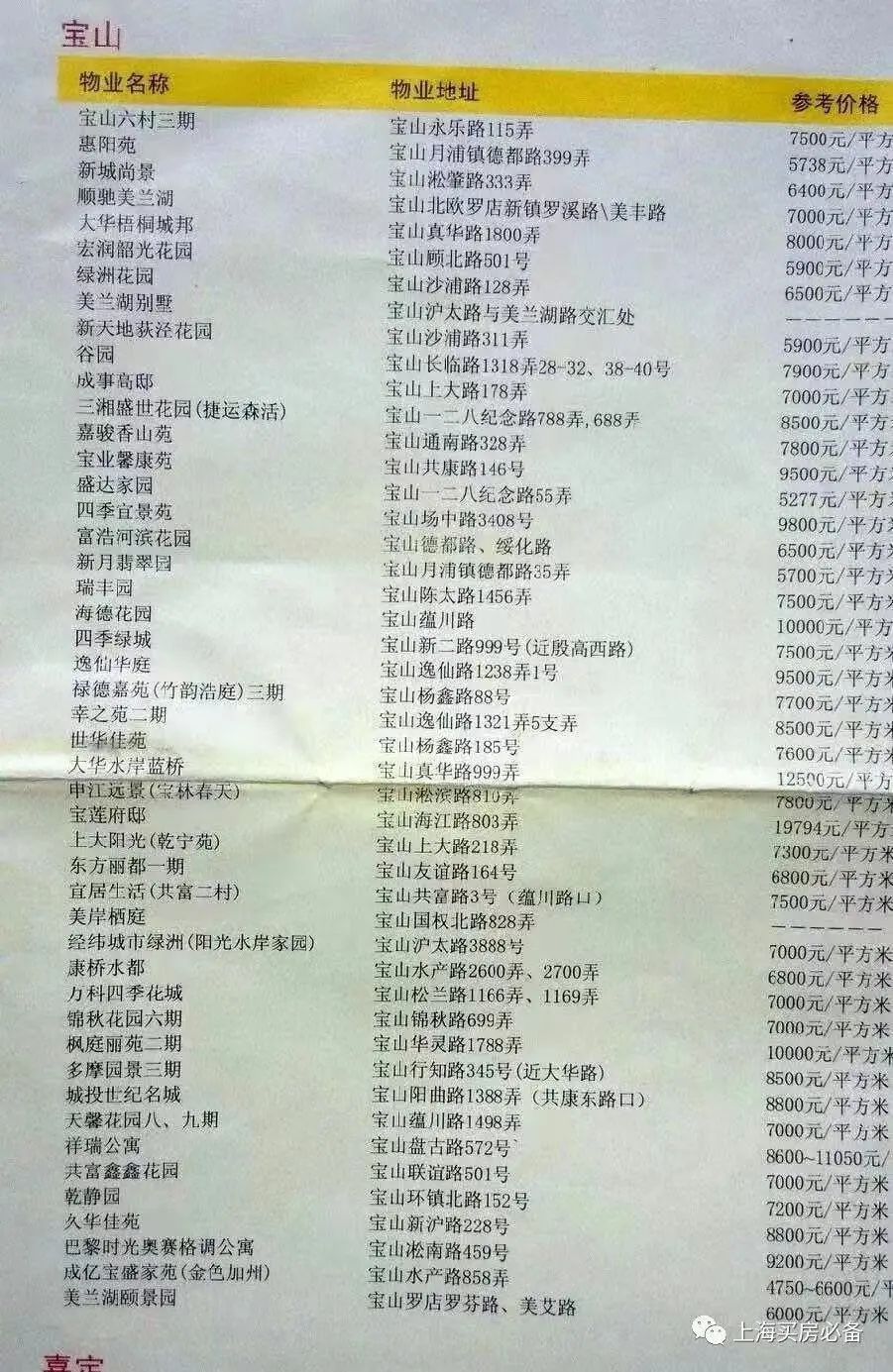

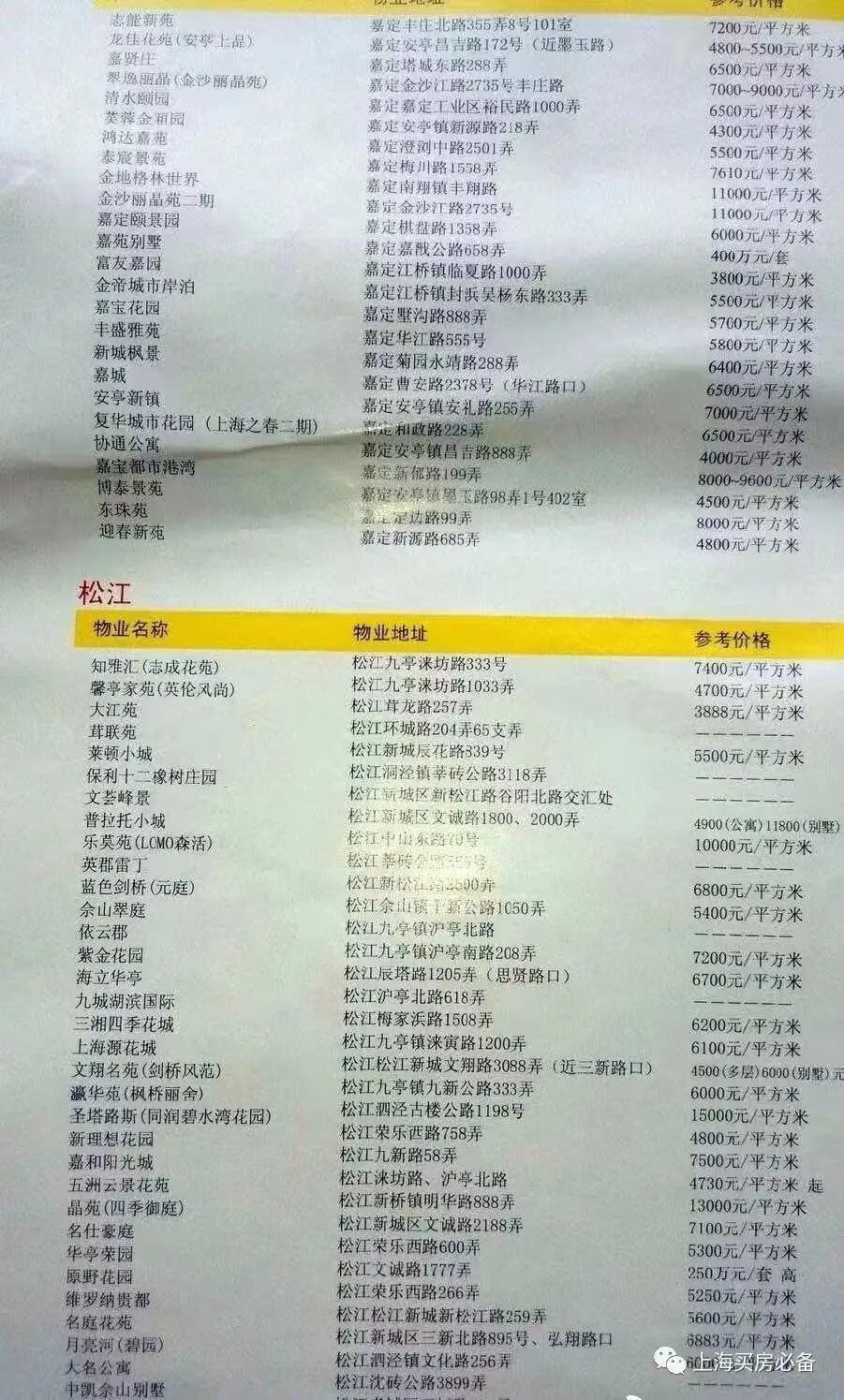

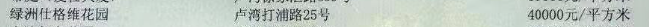

先上图,来源于上海买房必备。

成长性vs估值,哪一项更能影响房价?

如果是投资买房,市场上有一个共识就是——要买有规划、有潜力的地段。

所以,新上海人持续流入、规划落地给力的浦东新区和闵行区,是投资客们主要关注的片区。

然而,通过上面的房价表,我们意外地发现:发展迅速的浦东和闵行,楼盘的平均涨幅超过了徐汇、静安、卢湾、黄浦、长宁这几个浦西核心区。但并没有比普陀区涨得更多。

在舆论层面,普陀区一直为买房人所嫌弃。又破又大,人口多财政少,规划落地能力也不行,真如20年了才刚动土。

但是,2006年至今,普陀区的一些楼盘涨幅惊人。

比如万里雅筑,当年仅8300元/㎡。

如今,万里雅筑单价已经在9万/㎡以上,涨幅10倍以上。

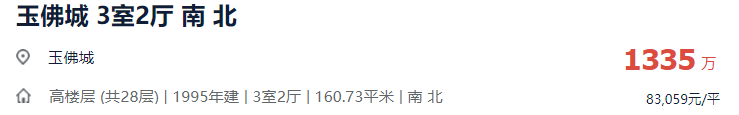

还有房圈里臭名昭著的玉佛城,一直被打上风水差+人员杂乱的标签。

玉佛城3期2006年售价为7700/㎡。

目前,1995年建的玉佛城一期单价,也已经达到8万以上。玉佛城三期单价估计接近10万,相比2006年有着12倍以上的升幅!

低基数对房价的涨幅非常关键。

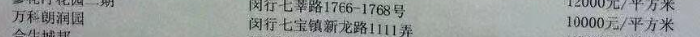

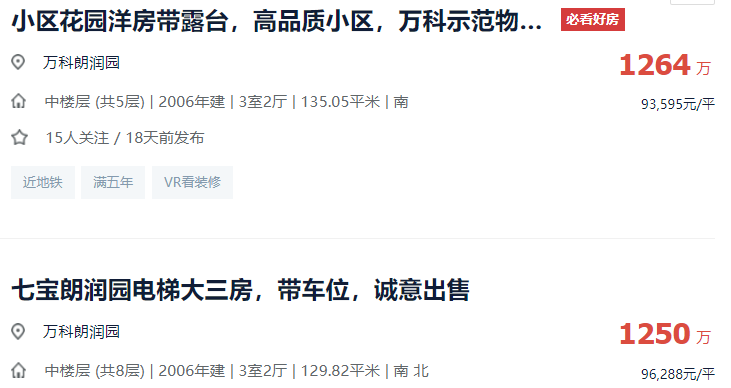

闵行的七宝是近十几年来发展非常成功的板块,通了9、12号线,建造了外环外档次最高的七宝万科商场,教育资源名列前茅。

即便如此,万科朗润园升幅也没到10倍,当初单价1万块,现在9万多。

闵行区虽然发展得很成功,但在2006年,闵行区的房价基数已经不低。虹桥镇地区甚至有楼盘已经达到2万单价,直逼市中心。

这也就是说,闵行区当时房价的“估值”要比普陀区更高。

板块、片区的未来发展,是具有不确定性的。但是,楼盘的估值却可以一眼识别。

买房投资,选择“低估值”的楼盘,或许比买“潜力股”的胜率更高。

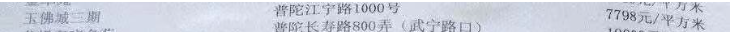

宝山就是一个买“高估值潜力股”失败的例子。

我们可以看到,宝山2006年的房价并不便宜。这是因为,2006年的时候,宝钢如日中天,钢铁是典型的朝阳产业。

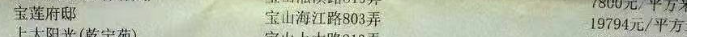

一些标杆楼盘,如宝山城区的宝莲府邸,单价甚至高达2万/㎡:

后面的故事大家都知道了,钢铁走下坡路,宝山工业中心的地位不保。当年宝山卖高价的小区,涨幅都非常一般。

站在当下,普陀区仍然是一个低估值的区域。

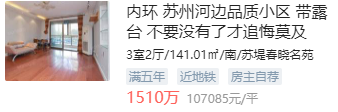

长寿路、武宁是内环内的洼地,不乏一些10w单价的品质商品房。

普陀的新房联动价也很低。之前以10.5万/㎡出售、入围积分仅50分的新湖明珠城三期,以后二手房上市时,很有可能会给买房人带来惊喜。

更多楼市资讯,关注魔都财观👇

买豪宅,产品力>地段

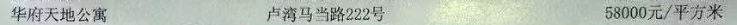

通过2006年的房价表,我们可以发现:在当年,豪宅盘的溢价率是比较高的。很多豪宅盘的单价,比同地段普通商品房贵一倍以上。比如,华府天地的单价达到了5.8万/㎡。

从2006年到现在,豪宅盘的涨幅是明显不如普通楼盘的,最多涨了5-6倍。普通楼盘基本都涨了8倍以上,更有一些Tenbagger。

这就是房圈所说的“CEO盘跑不赢大盘”的由来。

但是,2006年上市的这些豪宅盘,到目前为止的升幅,也有较大区别。

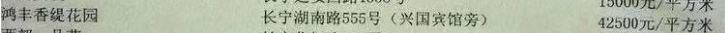

比如“湖南路四大金刚”的鸿丰香缇花园和打浦桥的绿洲仕格维花园,在2006年的售价分别为42500元/㎡和40000元/㎡,差别不大。

目前,鸿丰香缇作为衡复西区顶豪,单价已经在25万以上。而绿洲仕格维花园,我们最新了解到一套207㎡三房总价在2700多万,单价只有13万多,香缇花园的一半。

这背后有地段的因素,湖南路兴国路作为衡复风貌区闹中取静片区,地段认可度进一步提升。

图:兴国路

打浦桥则和2006年变化不大,市中心中上地段。

但鸿丰香缇花园的涨幅比绿洲仕格维多一倍,更多的是产品力的原因。

早在十几年前,鸿丰香缇花园就用上了全石材外立面,自带会所,内有隐藏版老吉士。

小区35户60个车位,车位比高达1:1.6,戴德梁行五大行物业。

图:湖南路555号 鸿丰香缇花园

在今天看来,鸿丰香缇花园各方面依然是顶配。小区又是低密度洋房,只有195㎡和399㎡两种户型,非常稀缺。

而绿洲仕格维,当年虽号称“小华府”,但小区的外墙是面砖,车位比1:0.6,人车没分流。

图:绿洲仕格维花园

以今天的眼光来看,它只能算和国际丽都城、中凯城市之光一档,是早年比较高档的小区,与鸿丰香缇花园不能相提并论。

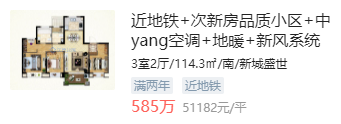

再来看个例子。在2006年,陆家嘴世茂滨江花园单价34000元/㎡,仁恒河滨城是17800元/㎡,几乎相差一倍。

目前,仁恒河滨城单价15万,已经反超了世茂滨江。

一方面是联洋板块有了发展,现在地段也没有和陆家嘴差太多。

另一方面,仁恒河滨城的产品力其实要略高于世茂滨江花园。

图:仁恒河滨城

图:世茂滨江花园

所以,只要豪宅本身没有偏到颛桥星河湾那种地段,产品力才是楼盘未来涨幅的决定性因素。

在上海买豪宅,我们最好选择同总价段产品力最尖端的小区,而不要追求买在最好的地段。

当下值得警惕的是翠湖天地的一期、二期。支撑翠湖1-2期卖出20-25万/㎡单价的,是新天地这个地段IP。

产品力方面,1:0.5的车位比、人车不分流、真石漆外墙的翠湖二期已经与融创滨江壹号院等次新豪宅有了较大落差。

图:翠湖天地2期御苑

图:融创滨江壹号院

今日的翠1翠2,可能就是昔日的绿洲仕格维花园。

警惕偏远地区+高房价小区

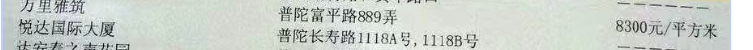

最后再鞭尸一下宝山区。

2006年的时候,宝钢及其上下游产业一片繁荣。宝山区的产业很给力,房价也不便宜。

但宝山的地理位置,毕竟是偏僻的。当年就是偏远地区+高房价的典型。

偏远地区的产业一旦走了下坡路,房价就会大幅跑输大盘。

并不是说偏远地区+高房价都不行。

比如大虹桥和张江,已经形成了大规模的先进产业集群,在可预见的未来,也不太可能衰落。

所以,华漕、徐泾、唐镇以相对较高的房价买入,也不会套牢。

真正需要警惕的,是依赖于单一企业的地段。比如青浦朱家角,地理位置非常偏僻,华为入驻之后,有的次新房房价也达到5万了。

临港的泥城镇也是一个案例,特斯拉超级工厂来了之后,当地的房价有所上涨。

发散一下思维,东莞的松山湖也是一样的逻辑,依赖华为一家企业。

华为、特斯拉都是非常厉害的企业,但当年的宝钢又何尝不是呢?三十年河东,三十年河西,这两家存活的时间都不一定比宝钢久。

靠单一企业来支撑房价的板块,我们最好避而远之。