![]()

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/bFyazMlg3Wt4pjdepRchCQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

![]()

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/bFyazMlg3Wt4pjdepRchCQ

来源 | 地产八卦女(ID:dichanbaguanv)

责任编辑 | 包不同

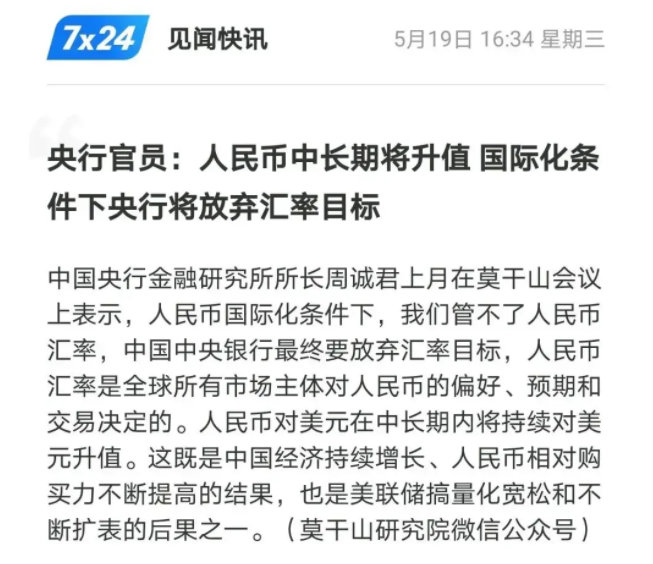

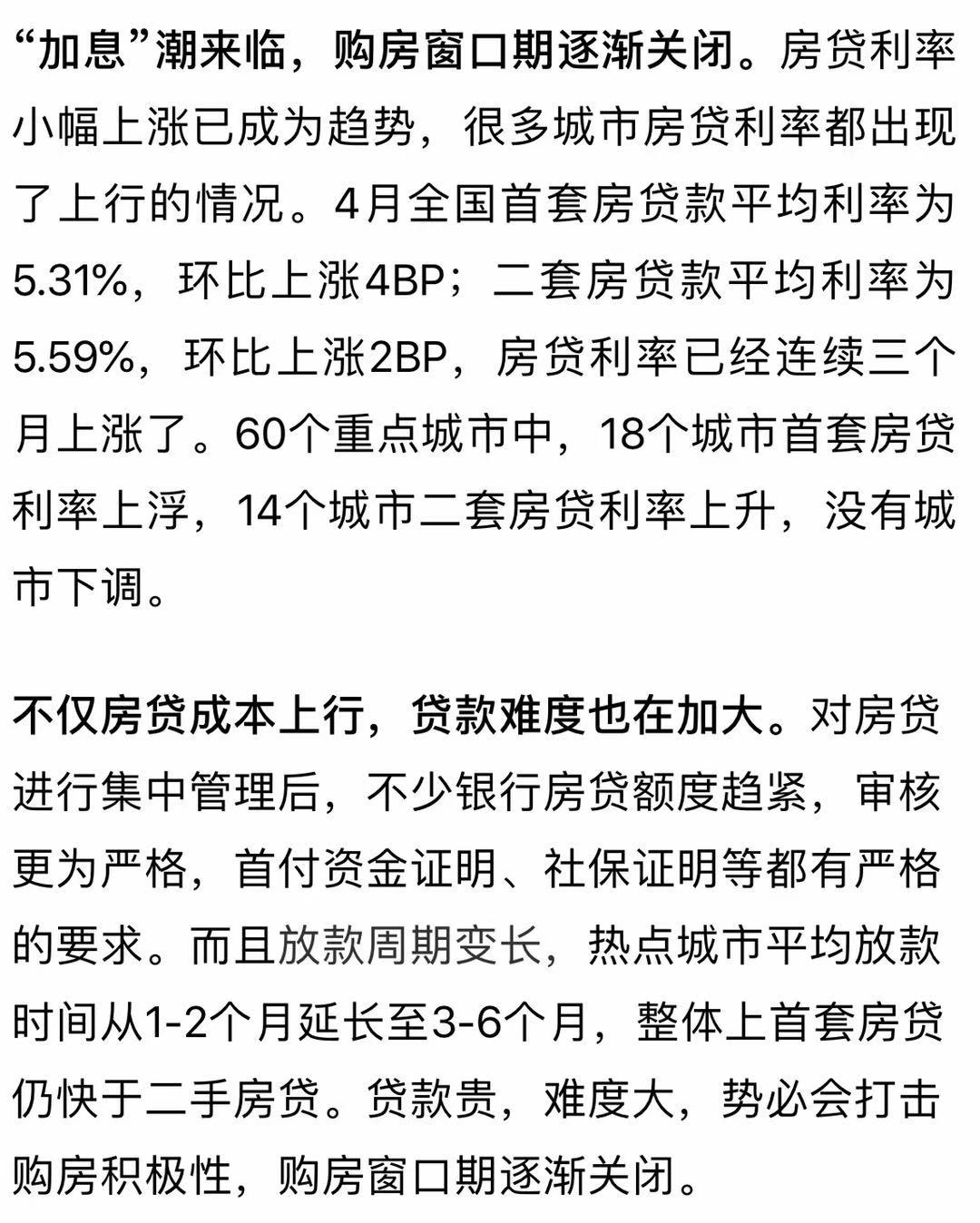

▲原材料涨得太快,很多企业已经不接单了,因为接一单就亏损,不少销冠甚至因为接单太多而被开除。

▲原材料涨得太快,很多企业已经不接单了,因为接一单就亏损,不少销冠甚至因为接单太多而被开除。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/5xbtC0Uh1Esqky06GhdVuA

找到值得长期研究的公司

对于散户而言,最好的公司不是一年内爆发性很强的公司,而是有长逻辑可以持续几年、十几年研究的长跑冠军。

这个观点不仅仅是出于长线投资的理念,也是因为个人投资者研究资源有限,要把学习曲线的效应发挥到极致。

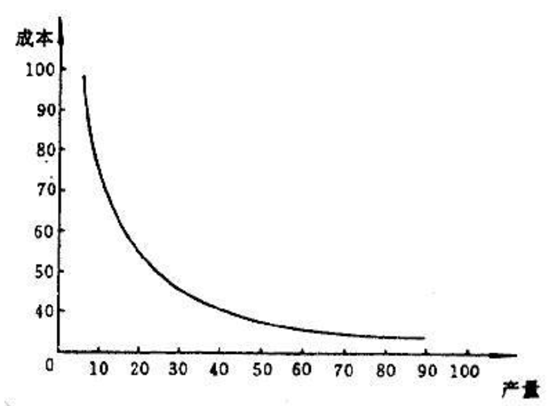

所谓“学习曲线”,是指在学一件新东西时,一开始投入的精力非常大,产出却很小,但随着时间的推移,付出的精力越来越少,得到的收获越来越高。就像车间制造的新产品,刚开始工人需要大量培训,产能和合格率却很低,熟练后不需要培训,产能和合格率却很高。

研究一家新公司也是如此,一开始你的学习量非常大,要研究行业、竞争者、产品、商业模式等方方面面,技术门槛高的行业更是如此,但在投资的收益上却不大,因为对公司的价值理解有限,只能少量试探性建仓,涨了也不知道该不该追,跌了也不知道该不该补仓。

可只要经过了最初的学习阶段,对企业建立了全面的价值框架,后续只需要更新一些经营动态、了解最新的财务报表,学习投入大大减少;而收益呢?随着你对公司的理解加深,在高赔率或高景气度时,就敢于下重仓,收益自然更大。

所以,要想让学习曲线发挥最大效应,你需要找到可以长时间跟踪研究的公司。

所以研究一家新公司,最先看的,不是产品好不好,技术牛不牛、ROE高不高、利润增速快不快,而是该公司值不值得你花时间研究——即有没有长期投资的价值?

有长期价值的公司毕竟是少数,可能研究10家才能发现一家,所以你还要用尽量快的时间判断公司有没有长期研究的价值,判断公司是直接放弃,还是可以进一步研究。

一家公司的长期价值只取决于三个方面:行业空间、竞争格局和商业模式,你只有三十分钟,最易得到的资料是一到两份深度研究报告(新股可以看招股说明书),十分钟看行业空间,十分钟看竞争格局,十分钟看商业模式。

十分钟看行业空间

行业空间是指该行业未来的增长空间、增长的模式,以及目前所处阶段。

行业空间是第一要考虑的,好企业在没有成长性的行业,要付出比别人多一倍的努力,才能获得同样的业绩;在注定没落的行业,如果不想办法跳出来,无论如何努力都是悲剧英雄。

有一些行业目前增速很快,但未来却不大看得清,比如很多科技行业;有一些行业增速一般,但未来却相当清晰,比如很多消费品行业;有一些高速成长的行业,已到了强弩之末,有一些看似繁荣的行业,潜藏着技术变革的因子。

行业空间可以从三个维度来分析:所处阶段、永续性和周期性。

1、所处阶段:判断该行业正处于哪一个发展阶段,包括:

空间看似很大但非常不确定的早期,比如氢能源车、第三代半导体、OLED、量子计算机

行业消费爆发、商业模式成型或者技术突破后的高速发展期,比如锂电、光伏、人工智能应用、部分医药行业、部分新消费行业

稳定增长期:大部分行业都处于这个阶段

发展停滞期:大部分所谓夕阳行业都处于这个阶段

前景不明期:未来有可能被替代或大众变小众的行业,比如传统的新住宅开发、传统的超市百货、纸媒

2、周期性:从宏观经济周期、行业库存周期、朱格拉周期的角度,判断该行业是否具有明显的周期性,以及该行业处于周期四阶段“上行期、下行期、低谷期、峰顶期”中的哪一个阶段。

3、永续性:可以想象的未来(可以理解成15或20年后),该行业继续保持增长的概率如何。

比如消费电子的永续性比家电差,可选消费的永续性比必选消费差,化石能源的永续性比新能源差。白酒和调味品之所以估值高,正是因为永续性强。

不过,“永续性”是一个非常主观的指标,人总是高估一两年的变化,低估十年以上的变化,这一点常常要回归“第一性思考”。

基于“行业空间”判断有两种思路:

第一种是分档:A档是处于高速发展期或稳定发展期,且周期性弱,有一定永续性的行业;C是指处于不确定的早期、发展停滞期和前景不明的行业,或强周期性行业,或弱周期中的下行期;B档是A、C档之外的其他行业。

A、B、C档,再结合后面的两个因素,判断值不值得继续研究。

第二种思路是从自己的投资风格出发:

成长型投资者,选择处于高速发展期的行业;

稳健型投资者,选择处于稳定增长期且无周期性的行业;

周期股投资者,选择强周期且处于上行期或低谷期的行业;

超长线投资者,选择永续增长确定性强的行业。

十分钟看竞争格局

竞争格局主要看该企业所处行业的份额特征,该企业份额的变化趋势,及其背后的原因。即使是高增速的行业,如果竞争格局不好,企业也会出现增长乏力或ROE下降,长期增收不增利。

竞争格局可以从行业竞争阶段的角度分为五种:

1、“增速高、份额散”的阶段:

通常是行业发展早期和爆发期,行业空间极大,参与者众多,不断有玩家入场,比如19年的电子烟行业,20年的医美、宠物医疗。

这一阶段通常所有玩家都处于跑马圈地的状态,竞争看似激烈实际上属于增量竞争,一起把市场做大,可以不考虑竞争格局的问题。

2、行业洗牌期

行业份额同样很散,但增速下行,变成买方市场,企业不得不将很多资源用于“竞争型战略”,比如广告投放、降价促销、挖人、过度扩张,等等,从而降低盈利能力。

从2008年起,大部分行业都相继进入洗牌期,但行业洗牌期时间可长可短,总体上,进入壁垒越低、退出壁垒越高、份额领先的企业产品差异化程度越低,下游客户越强势,行业洗牌时间就越长。

3、行业出清期

洗牌期的末期,如果有公司能率先建立竞争优势,进入“正向反馈放大”状态,该行业就有可能进入“剩者为王”的行业出清期。比如18年的防水行业、19年的工程机械、去年的电动两轮车。

行业进入出清期的标志是,有公司率先进入“正向反馈放大”,即,一个积极因素引发一连串的积极因素,使企业在竞争中脱颖而出。

企业发展中常见的“正向反馈放大”有:

规模优势型:规模扩大——成本下降——盈利能力上升——规模再扩大(大部分重资产、成本曲线陡峭的行业的龙头)

研发驱动型:强研发——技术突破——盈利能力上升——研发加码投入(半导体设计行业的优势赛道龙头)

品牌规模型:规模扩大——品牌投放规模上升——消费者基数扩大——规模扩大(大部分的大众消费品龙头)

除了“正向反馈放大”之外,上市公司中常见的行业出清逻辑还有:

第一、国产替换

第二、消费升级,市场份额向头部品牌集中

第三、行业横向并购

4、份额稳定期的龙头

这个阶段,龙头企业发现市场份额已基本稳定,从追求份额转向追求利润,选择淘汰低毛利产品、升级新产品、控制营销费用、随着成本提价,等等。

此时的行业龙头体现为份额领先但增长缓慢,主营产品的营收增速高于行业增速,利润增速超过营收增速,包括一超多强的“超”和双寡头竞争格局中的“寡头”。

5、份额稳定期的龙二龙三

即一超多强格局中的“强”,这一类企业在龙头的竞争优势下能保住自己的份额,往往靠差异化竞争策略,它们的增长确定性较差,因为“差异化”也限制了企业发展的路径。

但其中有一类企业需要格外关注,即细分赛道隐型冠军,它们的“差异化”是子行业的特点,常常有比大行业龙头有更好的毛利水平和更陡峭的成本曲线,完全有可能依托这一易守难攻的利基市场,实现对龙头份额的弯道超越。比较典型的案例是自繁自养模式的牧原股份对农户共养模式的温氏股份的超越,湿法隔膜龙头恩捷股份对星源材质的超越。

行业格局的变化并不是单向的,一个已进入份额稳定期的行业,可能因为一个颠覆式创新而重新洗牌,大部分的科技行业都可能经历这种“破坏性创新”的时刻;还有部分周期性很强的赛道,每一轮周期低谷都会出现一两家逆势扩张想要重新洗牌的企业。

如何看待“竞争格局”呢?

同样,一种思路是只选择竞争格局稳定的行业,即行业出清期和份额稳定期的龙头。

另一种思路是根据自己的投资偏好选:

稳健型投资者只需要关注“份额稳定期的龙头”,特别是有护城河优势的;

成长股投资者,关注“行业出清期”和“细分赛道隐形冠军”;

自上而下的投资者也可以关注“增速高,份额散”的行业爆发期的企业;

喜欢困境反转、博赔率的投资者需要从“行业洗牌期”就开始跟踪,或者研究更加细分赛道上的隐形冠军的向上逆袭。

十分钟看商业模式

商业模式就是公司主要通过什么方式来赚钱,它通常代表了企业与客户、供应商和生产链其他企业的独特的合作竞争关系。

一个企业的商业模式通常可以归纳为一两句很简单的描述,比如:

茅台的商业模式核心是产品,即长期积累的奢侈品品牌价值;

海天味业的商业模式核心是渠道,即十几年深耕餐饮行业建立的庞大高效的营销网络;

京东方的商业模式核心是资源,即通过高强度的投资和技术升级建立行业进入壁垒……

企业的资料很琐碎,没有目标就会陷入经营数据的汪洋之中。研究的第一步,你需要找到一个抓手——如果商业模式你怎么也看不懂,直接放弃;如果商业模式你觉得有问题,直接排除;如果合适,接下来就以“商业模式”为纲,纲举目张。

看“商业模式”有下面三个作用:

第一、直接用“商业模式”排除一些不符合价值投资理念的公司

价值投资,买的是企业未来创造的自由现金流,而有一些企业的商业模式,产品生命周期内创造的现金流小于期间所需的投资(重资产且技术变化太快的行业的非龙头);或者企业的投资很容易变成一堆库存或应收账款(PPP模式),这些企业都需要投资者不断地投入,一旦停止融资,企业现金流就会衰竭。

还有一些商业模式容易导致恶性竞争,又无法在行业出清前建立竞争壁垒(服饰和部分快消品行业);还有一些商业模式下的产品生命周期有高度的不确定性(部分内容行业),具体可见文章《不好的商业模式,是投资中的“事故多发地段”》……

第二、直接用“商业模式”判断可以长期跟踪的标的

有一些商业模式是独一无二的,直接代表了企业的竞争优势,这一类企业,可以直接进入自选股。

比如分众的商业模式,用最大规模的电梯媒体网点覆盖,成为品牌接触一二线白领群体最广泛、最快速的方式。加上梯媒资源是有限的,存在谈判成本,分众的商业模式即竞争优势。

还有一些新经济企业,其商业模式很不常见,一旦理解,等于理解了企业价值的核心。

比如泡泡玛特,如果你把商业模式看成是“盲盒”这个产品,那当然没什么大的价值;但如果看到是“IP全产业链经营”,它的价值就大大不同,即便你并不确定这个商业模式能否跑通,你对企业本身的理解也走在正确的道路上。

再比如美团,如果你将其商业模式看成是“提供外卖、到店、酒旅等多样化本地生活服务的平台”,那现在的估值显然太高了;但如果你看到的是“支持无边界扩张的组织架构”,那显然找到了支持长期高增长的源泉。

当然,大部分企业的商业模式不存在好坏之分,此时,商业模式判断的第三个作用就是——

第三、建立下一步研究跟踪的目标

大部分企业的商业模式没有好坏,但有合适与否,如果一家公司在“行业空间”和“竞争格局”两项都OK,接下来就要判断其商业与经营优势是否匹配,是否有机会进入“正向反馈放大”。

比如,A股最多的是制造业企业,而制造业最常见的商业模式是“成本领先型”,其中可以是规模降本(隆基股份),可以是上下游一体化的降本(恒力石化),可以是工艺降本(牧原股份),可以是管理赋能型的降本(海天味业)……

如果你喜欢并长期投资于成本优势型的企业,第一步就要搞清楚具体是哪一种商业模式,才能对应到相关的财务指标和经营数据,才能判断所处阶段,并长期跟踪。

看资料要讲方法

文章比较长,总结一下这三个10分钟:

第一、从“所处阶段、周期性、永续性”判断行业空间

第二、从行业所处竞争阶段和企业的竞争地位判断竞争格局

第三、找到企业的核心商业模式,看其是否与竞争优势相匹配,是否能形成“正向反馈放大”阶段。

当然,30分钟只是一个目标,需要你看了足够多的企业,积累了足够的判断经验。

想要找到好公司,方法只有两个字“多看”——看100家公司资料,发现好公司的概率肯定高于只看10家公司;作为职业投资者,更是要看大量的公司,才能对企业“有感觉”。

看资料要有方法,很多投资者记得每一个财务细节,却对基本的商业模式一片茫然;对行业竞争者及份额如数家珍,但却没想过为什么能形成这样的竞争格局及未来的趋势。

更糟糕的是研究与投资的脱节,研究了方方面面,却只能形成一个模糊的“好公司”的印象,最后因为一个不重要的财务数据而买入,又因为一个不重要的经营动态而匆匆卖出。

我们是投资者,不是企业销售经理和业务主管,必须站在董事长的立场上,判断大方向和大格局,有定性的研究成果,为长期研究和跟踪做准备。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/0XOBv3AWr5HsH72_qiBqCQ

作者 l 洞见May 编辑 | 易小飒

来源 l 洞见(ID:DJ00123987)

分享 l 粥左罗(ID:fangdushe520)

01

大事商量

不自作主张

民间有句老话:一人主张,不如二人商量。

02

小事原谅

是维护温情的铠甲

……

生活里的大风大浪毕竟是少数,那些融在柴米油盐的暖才最令人动容。

03

不争对错

吵赢了道理会输了感情

有句话说的好:“家不是一个讲理的地方,赢了道理输了感情。”

04

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/rE2myHOKJTOVQbsxMeeOlw

1

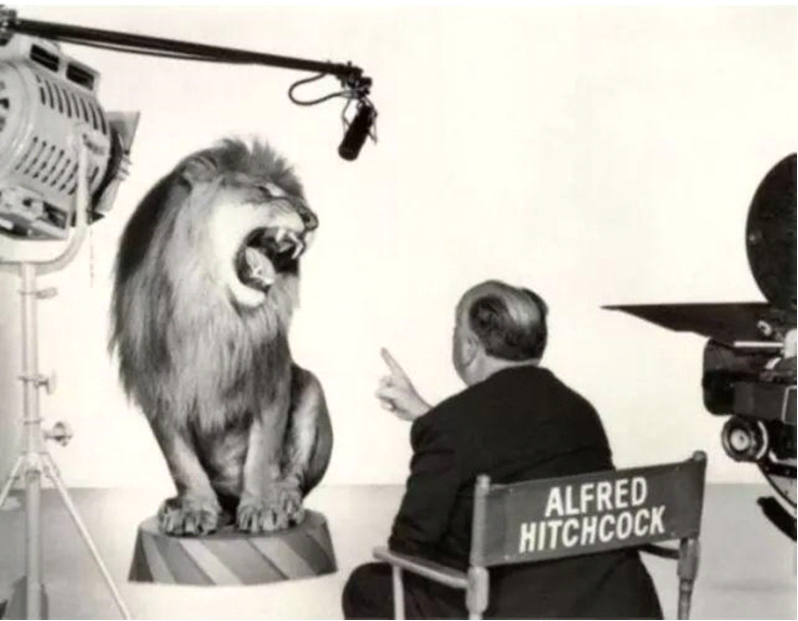

希区柯克执导过最不听话的演员?大概是这只叫做Leo的狮子。

《猫和老鼠》片头那几声狮吼,大家应该印象深刻。为了拍摄短短这几秒钟的片头,从Salts到Leo,美高梅先后往摄影棚里送进了7只狮子,足见财大气粗。

希区柯克在给Leo导戏

然而雄狮终会苍老,曾经不可一世的美高梅也无法避免地走向末路,和好莱坞黄金时代一同沦为时代的悲歌。

早在去年年底,就有美高梅正在聘请顾问探索对外出售事宜的消息。据说,那时苹果曾对其有意。先是苹果又是亚马逊,美高梅一任硅谷巨头们挑挑拣拣,宛如货架上的过期食品,着实令人唏嘘。

毕竟,成立于1924年的美高梅,曾是好莱坞乃至美国电影当之无愧的象征。

20世纪三四十年代,美国走出大萧条阴影,随着经济腾飞,股市里的热钱源源不断地流向好莱坞,将电影之花浇灌得无比绚烂。这时期电影语言不断革新,行业迎来大爆发。美高梅的传世经典《乱世佳人》,宣告着好莱坞“黄金时代”的到来。

在好莱坞最鼎盛的时期,美高梅是它最响亮的一块招牌。《绿野仙踪》、《魂断蓝桥》、《007系列》和《猫和老鼠》,一批艺术性和商业价值皆触及天花板的作品,将美高梅送上美国电影至高的霸主之位。

《乱世佳人》于1939年上映

黄金时代也可称作大制片厂时代。1940年左右,八大制片厂控制了好莱坞95%的市场。八大之中,美高梅以22%的市场份额居首。

大制片厂垄断的格局并未持续太久。1948年,一纸《派拉蒙法案》出台,结束了电影托拉斯们一手遮天的好日子,也结束了好莱坞最引以为傲的黄金时代。

最先执行法案的雷电华是八大中最先倒下的,即使出品过《公民凯恩》这部史上最伟大电影,雷电华还是在1957年不得不停止其制片业务,随后卖身通用轮胎公司。

值得一提的是,执掌雷电华的便是钢铁侠原型——大名鼎鼎的霍华德·休斯。雷电华的落幕是八大制片厂噩梦的开端。

1966年,卓别林作为出资人之一创办的联美卖身保险业巨头泛美,之后又在1981年被泛美转卖给美高梅。但美高梅同样命途不顺。2002年,美高梅1.15亿美元重金押注吴宇森的《风语者》,但3000万美元不到的票房分账让其几乎破产。美高梅股价大跌,一众高层辞职。

美高梅再没从这次失利中缓过来。2005年被索尼收购后,2010年又因无力偿还巨额债务和推出新作而宣布破产托管。2019年,美高梅结束和索尼的合作后,再次将自己摆上货架。

据悉,亚马逊收购美高梅的价格在70亿美元至100亿美元之间,它大概率就是美高梅的下一任东家。

2

1995年的奥斯卡,哥伦比亚、华纳、迪士尼、环球和二十世纪福克斯5大制片厂合计取得23项提名;2020年,流媒体平台奈飞独享了24项奥斯卡提名,今年则是21项。

《曼克》10提奥奖

罗马不是一天建成的,好莱坞权力中心的转移也并非一蹴而就。雷电华和联美倒下后,好莱坞八大仅余六大。但幸存下来的六大亦人人自危。

大环境方面。从2011年到2017年,北美票房占全球票房比重从31%降到27%。不说每况愈下,但即使没有疫情的冲击,票房增长也已陷入停滞。

2007至2011年间,好莱坞除迪士尼外的5大制片厂总利润下降了70%。曾经的现金奶牛,成为总利润只占母公司个位数的一块干瘪的海绵。

从黄金时代走出来的制片厂们家家有本难念的经,但覆巢之下亦有完卵。2019年,北美113亿美元的年度票房,迪士尼占了三分之一,比排名二、三位的华纳和索尼总票房之和多出8亿美元。

兄弟们破产的破产、流浪的流浪,凭什么迪士尼一个新来的风头最劲?其实,从一开始,迪士尼和这些老牌制片厂们就不是一个概念。

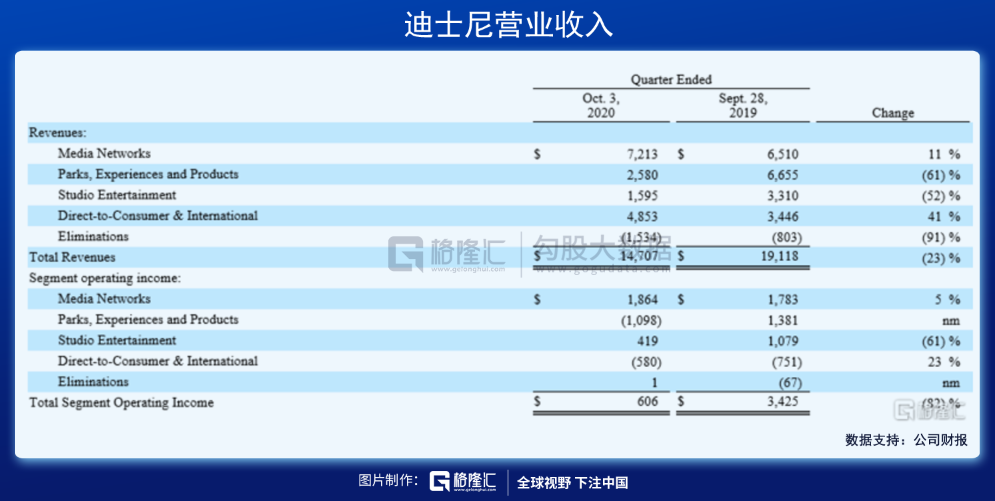

因为疫情,2020年迪士尼的主题乐园营收骤降超过60%,但仍比影视部门营收高出近10亿美元。事实上,影视业务在迪士尼全年收入中的占比不足10%,是四大业务里最小的一部分。

说白了,迪士尼不靠拍电影赚钱。毕竟投资电影风险确实太大,一部《风语者》要了美高梅的命,这样的例子比比皆是。

一边背靠大树好乘凉,一边胳膊拧不过大腿。好莱坞精明的商人们当然比任何人都懂,所以我们看到,大制片厂们纷纷变成大媒体集团的组成部分:

二十世纪福克斯率先卖身默多克新闻集团;派拉蒙也在1994年被传媒集团维亚康姆并购;哥伦比亚1989年被可口可乐转卖给索尼;环球更是经历了9次易主;这两年,华纳被美国运营商AT&T收购,迪士尼吞下21世纪福克斯;再加上美高梅也即将卖身亚马逊。

至此,犹太人创立的八大制片厂,其命运彷佛上帝预言中的犹太种族——“从地的这边到地的那边……你未来的生命必悬而不定,无论去哪里都将遭到逼迫。”

昔日呼风唤雨的大制片厂纷纷沦为华尔街巨头的附庸,这是好莱坞经历的第一个剧变。

另外则是流媒体平台奈飞的崛起。2019年,Netflix营收突破200亿美元,几乎是北美全年票房的2倍——而且还不用给院线分成,这赚钱效率谁人不眼红?

制片厂的独立自主成为历史,分公司老大沦为替总公司吸引流量和会员的打工人,这是好莱坞正在经历的第二个剧变。

3

1994之所以是迷影文化史上神奇的一年,不只是因为欧美电影界的大爆发。国产电影同样在那一年经历着绝无仅有的狂欢。

内地这边,张艺谋、姜文各自拍出了各自的代表作《活着》和《阳光灿烂的日子》;来自台湾的李安用《饮食男女》结束了自己的家庭三部曲。

香港电影正在享受落日的余晖。王家卫罕见地在一年内奉献了《重庆森林》、《东邪西毒》两部经典;周星驰称霸香港影坛的四连冠刚刚结束,但依然有《破坏之王》、《九品芝麻官》、《国产凌凌漆》和年底的《大话西游》四部作品问世;成龙则靠《醉拳2》夺得票房亚军。

其实《东邪西毒》1992年便已开镜

那一年,恒指涨到12599点,相比1987年的1894点涨了5.56倍。彼时的香港社会黄赌毒横行,官商勾结、黑社会遍地,太多来路不明的钱需要洗干净。一时间影坛烈火烹油,流水的明星、飞页的剧本,批量生产的香港电影打败了台湾和日本,远销整个亚洲甚至北美。

然而盛宴必散,一切都随着亚洲金融危机的爆发而终结。在以《泰坦尼克号》为代表的好莱坞大片凶猛攻势下,香港电影的神话从此没落。

同一时期,韩国总统金大中提出“文化兴国”的国策。取消剪映制以分级制度取而代之,韩国电影工业化迅速展开。韩国电影成为亚洲电影新的代表,并随着奉俊昊凭借《寄生虫》拿下第92届奥斯卡最佳影片达到巅峰。

在奥斯卡领奖台上,一位红发阿姨代替奉俊昊发表了获奖感言。她叫李美敬,是现任CJ集团副会长,CJ前会长李孟熙之女。出品《寄生虫》的CJ E&M是CJ集团旗下文创部门,它还曾参与制作过《杀人回忆》、《白头山》等韩影经典。

CJ集团副会长李美敬

CJ集团作为韩国十大财阀之一,通俗来讲,相当于国内的中粮+中影+万达影院+芒果台+顺丰快递。财阀,不过是“华尔街巨头”在韩国的本地化叫法。

大陆这边,华谊兄弟曾是影视行业“一哥”,但从2018年亏损9亿开始,就再没堵上这个口子,2020年亏掉了10.5亿。最近王忠磊、王忠军兄弟被列为被执行人,只能向冯小刚索取3.35亿业绩补偿款。要不是《八佰》止了口血,华谊几乎走到了退市边缘。

一哥尚且如此,博纳、中影的日子也好过不到哪里去。还是那个道理,电影行业前期大规模投入的经营模式,使体量有限的制片厂承担风险能力极差。

互联网巨头就不一样了,网飞可以一年投入200亿美元并且一张票不卖,依然做到盈利。为了搞军备竞赛,迪士尼和AT&T居然把《花木兰》、《正义联盟》和《黑寡妇》等大片上线自家流媒体。在以往,这是不可想象的。

《囧妈》虽然投入不及好莱坞电影,但字节买下其首播权,意味着国内的流媒体大战已经拉开序幕。爱优腾加上字节,势必将卷起一股漩涡,直至将国内影视行业话语权收入囊中。

4

有一种循环非人力所能抗拒。

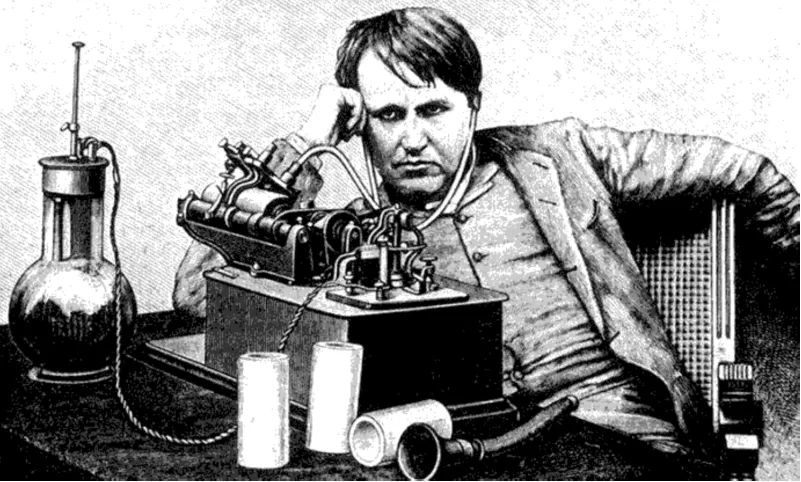

1908年,爱迪生联合柯达成立了电影专利公司,几乎垄断了所有拍摄和放映的专利。所有电影公司必须申请爱迪生公司的执照才能经营,此外还须向他缴纳专利费。庞大的电影托拉斯甚至雇佣黑帮,惩罚私自营业的制片厂。

爱迪生不只是一位发明家

为摆脱爱迪生的控制,大批独立制片厂逃到墨西哥边境的好莱坞,以便随时逃跑。还好,1915年,司法部判定电影专利公司垄断,电影行业最大的托拉斯垮台。

后来,1918年的西班牙流感使得大批影院停业,制片厂果断出手抄底放映业,造就了好莱坞八大制片厂的新型垄断。到了2020年,又一场流感成为了流媒体巨头大跃进的契机。托拉斯一批批兴起又消亡,只要华尔街还在,这种循环将永远不会终结。

无论谁倒下,电影依旧坚强。权力中心击鼓传花,但从胶片到硬盘,从银幕到荧幕,电影艺术始终一脉相承。

Whatever,Films never die.

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/N-lQ8KpasG54NnuipiNJgQ