国家要对互联网巨头们动手了!

12月8日,银保监会主席郭树清说:

“大型科技公司利用数据垄断优势,阻碍公平竞争,获取超额利益。”

强化反垄断和防止资本无序扩张

别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量;不要痴迷于急功近利、不热衷于短期变现;在科技创新上要有更多担当、有更多追求、有更多作为;科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。

投入不设上限,全力拿第一。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/VFqo_p_Xi2WDS2xuQeKMIw

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

国家要对互联网巨头们动手了!

12月8日,银保监会主席郭树清说:

“大型科技公司利用数据垄断优势,阻碍公平竞争,获取超额利益。”

强化反垄断和防止资本无序扩张

别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量;不要痴迷于急功近利、不热衷于短期变现;在科技创新上要有更多担当、有更多追求、有更多作为;科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。

投入不设上限,全力拿第一。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/VFqo_p_Xi2WDS2xuQeKMIw

价值投资的路线问题

甲乙辩股

假设有甲乙两个投资者,同时在3月份大跌时1000元附近买入了茅台,甲在6月份时1400元附近卖出,理由是茅台当时40倍的估值已经是历史最高水平,再往后,风险大于收益;而乙一直持有到现在,他认为拉长到五年十年,茅台是A股未来最确定的标的,没有任何理由把茅台换成别的公司。

现在的茅台已经到了1800元,乙嘲笑甲损失了一半的利润,甲却不慌不忙的晒起了交割单:卖掉茅台之后,他又用这笔钱买入了几个被低估的公司,累计收益已经超过了茅台从1400到1800元的利润。

甲反过来嘲笑乙,在50倍估值附近持有茅台,不过是“价值投机”而已。

乙当然不服气,指出甲交割单上的那些公司,除了超跌之外一无是处,说得好听叫“均值回归”,其实不过是大盘持续上涨导致的补涨,并断言,“凭运气赚到的钱,早晚凭实力亏掉”。

这是每时每刻都发生在投资类社区里的争论,永远无法分出对错,因为不同的投资者,有不同的体系。

投资体系的第一篇文章的核心观点是“真正稳定的盈利,都是靠投资体系赚钱的”,文章发出后,有人问:投资体系是不是解决“买什么?什么时候买?买多少?什么时候卖?什么情况下继续持有”的问题?

没错,但正如开头的争论,这一类问题往往并没有谁对谁错,关键要买卖逻辑自洽,单纯因为估值低而买入的,就要在高估值时卖出;单纯因为长期价值而买入的,理论上就不能以估值太高为原因卖出。

可投资中的实际情况千变万化,又时时受到人性弱点的干扰,大部分投资者都迷失在单笔投资的成败中,从而无法建立成熟稳定的投资体系。

那么,建立投资体系应该从哪里开始呢?

投资是一门实践的活动,所以大部分人都不怎么看中理论,但理论问题是一切问题的根源,而建立投资体系的第一步,就是要在“你赚的是什么钱”这个重大的理论路线问题上站队。

你赚的是什么钱?

既然是重大理论,我们就必须从争议中跳出来,回到价值投资各派都认同的起点——股价=每股收益*PE。

你赚或亏的钱,要么是“每股收益”的钱,要么是PE的钱,这是没有任何争议的,我就从这里开始分析。

我们知道,除了PE估值法之外,还有很多的估值方法,你也可以把“每股收益*PE”替换成“每股净资产*PB”“EV/EBITDA估值法”“PS*营收”,甚至直接用DCF自由现金流估值法。

你会发现,革命道路千千万,归根到底,所有的估值方法都包括两部分:

第一部分是“企业经营业绩”,包括盈利、净资产、营收、EBITDA、未来自由现金流量,等等;

第二部分是“企业的估值倍率”,包括PE、PB、PS、EV/EBITDA、资金折现率,等等。

这两类数据有着根本的区别,“企业经营业绩”,要么是已经发生的客观的数据,比如当季PB、滚动EPS;要么是未来发生,但可验证的经营数据,比如2021年的预测EPS、未来自由现金流增长率。

而“企业的估值倍率”都是主观的数据,100倍PE的爱尔,0.6倍PB的银行,是高是低,并没有一个客观标准。

这就导致了一个更重要的区别:

“企业经营业绩”由企业产生,投资者只能预测,没有任何办法去干预它们的发生(能够干预董事会的大型投资者不在本文讨论范围)。但预测都是可验证的,对了就能赚业绩的钱,错了就赚不到业绩的钱。

而“企业的估值倍率”是由投资者共同“用钱投票”决定的,它们反应的是当下市场的共识,也就是凯恩斯的“选美理论”中说的“大众美人”。就算你能算出企业的合理估值,如果别的投资者都不认同,你也赚不到估值的钱,所以它是无须验证的,存在即合理。

这两种方法,前者本质上是预测企业业绩来赚钱,要求投资者研究企业的基本面、了解管理层的经营理念、跟踪企业的经营数据,这是所有价值投资者认同的内容。

但后者本质上是预测其他投资者的行为赚钱,基本模式有两种:

第一种是“逻辑预期差”:你先看到企业不影响当期业绩的基本面逻辑的某些变化,并预测这些变化早晚会被其他投资者认知,从而提升估值;第二种是“风格轮动”,预测市场风格偏好,在市场风格转变之前,提前买入。

当你考虑估值会不会上升时,本质上你是在猜测他人的行为,这就是一种典型的博弈行为,而博弈并不是价值投资所认同的行为。所以,对于“赚估值提升的钱”,就出现了价值投资的第一个重大理论路线分歧:

到底要不要把“赚估值提升的钱”作为核心目标?

要知道,估值的变化赚或亏,其因素的权重常常超过了业绩增长,你在十年前买的银行股,盈利提升了数倍,但股价却没有变化,因为估值只降到原来的零头。

但有一些价值投资的理念认为,估值的变化只代表你事实上要承受的风险,并不是你要主动去预测他人的行为,不能让估值提升做为“主动追求的目标”,至少不能当成核心目标。

当然,实际投资中,只要能赚钱,也管不了那么多了,多多少少要考虑估值的因素。但作为投资体系,这个重大理论问题你必须搞清,不管是“原教旨价值投资”,还是“中国特色的价值投资”,投资体系首先要在下面的“盈利来源光谱”上找到自己的定位,也是构建投资体系的第一步:

这个“盈利来源光谱”的两端,用我们常见的价值投资理念来表示就是:用便宜的价格买入好公司,用合理的价格买入优秀的公司。

你更看中“公司的价值”还是“估值”?

首先要做一个定义,优秀的公司是指茅台、海天、爱尔、平安、招行,以及阿里腾讯等等,这一类大家有口皆碑的一线大白马,而“好公司”更多是指确定性没有那么高的二线白马。当然,每一个人的股池都有自己认可的“优秀的公司”和“好公司”。

“用便宜的价格买入好公司,用合理的价格买入优秀的公司”,看似非常完美非常简单的投资理念,可投资实践中,如果没有投资体系,不搞清这些重大理论路线问题的话,即使是这么简单清晰的理论,也是无法执行的。

“用便宜的价格买入好公司”,很明显,赚的是估值“从低估向合理回归”的钱,当然,既然说是“好公司”,也是要赚业绩的钱的,但业绩正常的情况下,能稳定增长20%以上,就算是好公司了,而估值的提升通常更有弹性,从20倍中枢到30倍中枢是家常便饭。如果认真执行这条,你的大部分盈利来源都是估值提升赚的钱。

而“合理的价格买入优秀的公司”,很明显就是赚长期业绩增长的钱,而“合理的价格”只是为了提供买入时一定的安全边际。

理清这两种投资理念的区别后,那么第一个问题就来了:“用便宜的价格买入好公司”,那么,如果公司不再便宜了呢?

大家一定会遇到这个问题,20倍PE你觉得低估了,买入一周后涨到25倍合理估值,你是卖还是不卖?

从逻辑上说,如果你的理念是“用便宜的价格买入好公司”,那么,不再便宜就应该卖出。因为“不再便宜”就是指“合理的价格”,那就跟“用合理的价格买入优秀的公司”相矛盾了——既然都是“合理的价格”,为什么我不买“优秀的公司”,而要持有“好公司”呢?

相应的,后半句也有了一个新问题,当“优秀的公司”不再合理,而是高估了怎么办?

从上面的逻辑可以推出,高估就应该卖,这就是本文开头的那个茅台的案例。

但后一个问题又有自己的特点,好公司都是差不多的“好”;但优秀的公司“优秀”的程度可能天差地别,而且同一家公司在不同时期的“优秀”程度也不同。导致“优秀的公司”难言高估。

再加上“优秀的公司”通常供应不足,更是很少出现大部分投资认可的合理估值。

想要解决这两个理论的实际操作问题,在投资体系中,就需要引入“估值容忍度”,即你对合理估值区间定义的宽度,“好公司”窄一些,“优秀公司”宽一些,但具体的量,还是取决于你更看中“公司的价值”还是“估值的合理性”?

更加复杂的是,真实的投资并不是“买卖”的判断题,而是“持有哪一支”的选择题,选股实际上是不同公司之间“性价比”的比较,想要在不同公司之间进行比较,你要有一套“通用的标准”。比如我自己在投资体系中,用“确定性、景气度和风格”三个维度去区分所有的股票。

投资体系一定是逻辑自洽的,逻辑自洽的前提就是在这些重大的理论问题上“站好队”。所以,你是更看中“公司的价值”还是“估值的合理性”?当你在理念的分歧中站好队,一堆具体的买卖问题,就都有了统一的答案,这个投资体系的雏形就渐渐呈现。

为了加深对这个问题的理解,我们可以看一看基金的持仓。

两类基金的持仓风格

因为公募基金很少择时,故超额收益都来自选股,通过前十大持仓的变化和比例,可以看到它们的一些投资理念。

基金A:前十大持股几乎都是大白马,只是每一季的持股比例和品种不同。

这一类基金就是以“赚企业业绩的钱”为主,同时参考估值常见的投资方法,这些企业的确定性很高,所以永远在持仓中,构成“贝塔收益”;但每一季的市场偏好不同,产业发展所处的周期不同,使相关公司的合理估值出现波动,基金以此为调整持仓比例的依据,则构成“阿尔法收益”。

这一类体系又分为两种,一种持仓集中,其“阿尔法收益”大部分来源于前三大持仓在某一个阶段业绩的超预期增长;另一种持仓分散,其“阿尔法收益”更多来源于对市场风格微妙变化的把握——前者更偏赚业绩的“阿尔法”,后者更偏赚估值的“阿尔法”。

基金B:前十大持股很多都是弹性大的冷门股,少则一季,多则两三季,就会彻底消失。

这一类投资方法有两种:

一种是以赚估值的钱为核心,其超额收益来自市场风格的变化或行业景气度提升导致的资金偏好加强,选择的标的需要长期价值,常常选择那些基本面一般而估值长期低于同行的公司,或者产品结构导致的业绩弹性大的公司。它在A股的资金管理中被称为“基本面投资”或“景气度投资”,是一种自上而下的投资方式。

另一种是以赚业绩反转的钱为核心,即我们常说的“困境反转”,是一种自下而上的选股和投资思路。

立场决定出路

茅台最低跌到过9倍PE,总有人喜欢假设,当时买入一路持有,现在赚了多少钱,但如果你的投资体系是低估值买入,早就在2016年初25倍看上去有点高估的时候,以250元的价格卖掉了,而且之后再也没有机会买回来。而此时高端酒进入新一轮景气周期,正是不太在乎估值,只在乎确定性的人买茅台的最佳时机,而且这类人往往更有可能持有到现在。

投资要认命,这个“命”就是投资体系,没有人能赚到投资体系之外的钱。

更看重估值还是业绩,类似这种重大理论的路线分歧还有几个,本文就不一一分析了,它们代表的是不同投资体系的理论根基,所以不分对错,但不能骑墙,必须站队,必须知道自己擅长赚的是什么钱。

所有的投资体系都要在“盈利来源光谱”上找到自己习惯的位置,更多的具体操作问题自然迎刃而解:

如果你更看重业绩增长,那么你研究的核心就是企业未来的价值,而且必须立足长远,甚至需要放弃“估值过高或者被低估”这种主观的判断。

如果你更看中估值,你的研究中就必须强化对投资者行为和市场风格的理解,当然,作为价值投资者,企业的价值还是很重要的,但你的研究落脚点往往是“企业价值如何与市场风格共振后体现在股价上”。

而作为安全边际,考虑的因素则刚好是相反的:

赚业绩增长的钱的投资者,其安全边际是估值。不要因为估值过高而赚了业绩赔了估值。

赚估值提升的钱的投资者,其安全边际就是基本面,如果业绩无法验证逻辑,其估值也站不上去。

以上仅为举例,“你赚的是什么钱”的问题,将在日后的投资体系的构建中,被反复追问。

在这些价值观的问题上站完队后,投资体系的下一个重要任务就是找到最适合你的“盈利模式”,我在之前《价值投资的四种盈利模式,掌握一种就能受益终生》一文中介绍过四个盈利模式,但它们不是全部,也不一定适合你,所以下一篇的重点将是“构建一个好的盈利模式的几个关键因素”。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/NyULpBN5z5w7DhEee1B28Q

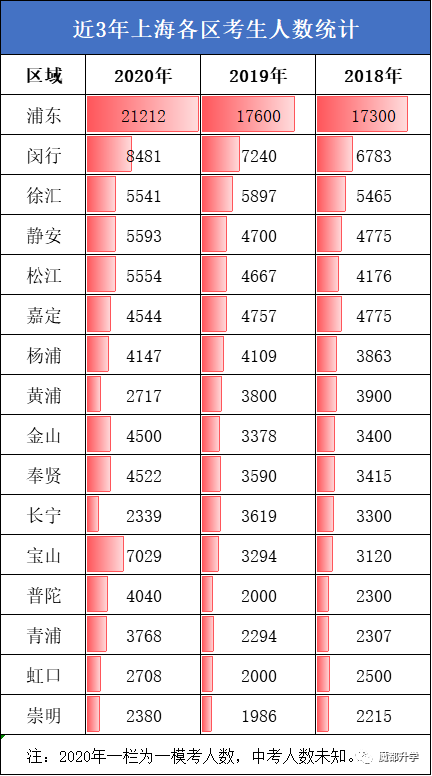

一、考生人数

二、高中资源

三、录取分数线

综合比较各区的中考人数,高中数量以及历年录取分数线,我们可以稍微得出一些结论:

A. 黄浦高中教育资源丰富,市重点高中最多,而且考生人数少,竞争压力最小。

B. 静安、长宁、虹口、普陀等区,高中资源较多,考生人数较少,竞争压力相对较小。

C. 杨浦和徐汇,考生人数少,高中资源较多,但是两个区牛蛙多,竞争压力相对较大。

D. 宝山、嘉定、奉贤、青浦、松江、金山、崇明,区内优质高中资源少,特别是宝山考生人数逐年增加,中考压力不断增大。

E. 浦东和闵行压力最大,高中数量排全市第一和第二,但同时考生人数也是居第一、第二位,市重点录取平均分数线很高。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/w-e9Nwl_WeOKfc2bzF50fg

资本和科技的寡头化,确实会限制更多公民的自由,公平和发展空间–如果全世界都被这些个资本和科技寡头控制,怎么看也是个“不美好”的未来–于是可以看到,欧美也都开启了对 GAFA(谷歌、亚马逊、Facebook、苹果)四巨头存在垄断和反竞争行为的垄断调查。

希望资本和科技巨头们(有一些资本巨头已经倒下了哦,你懂的),不忘初心,向核心科技进军,而不仅仅只是全心全意为人民币服务。

资本和科技的寡头化,确实会限制更多公民的自由,公平和发展空间–如果全世界都被这些个资本和科技寡头控制,怎么看也是个“不美好”的未来–于是可以看到,欧美也都开启了对 GAFA(谷歌、亚马逊、Facebook、苹果)四巨头存在垄断和反竞争行为的垄断调查。

希望资本和科技巨头们(有一些资本巨头已经倒下了哦,你懂的),不忘初心,向核心科技进军,而不仅仅只是全心全意为人民币服务。