.

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/G_Kx2HPbWhkDmzFwY-WNQQ

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

.

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/G_Kx2HPbWhkDmzFwY-WNQQ

今天这篇文章,来自于我们新开的一个聚焦私域的矩阵号。未来,这个账号将带来更多「私域原创内容」,大家快戳卡片关注它吧~

今天这篇文章,来自于我们新开的一个聚焦私域的矩阵号。未来,这个账号将带来更多「私域原创内容」,大家快戳卡片关注它吧~

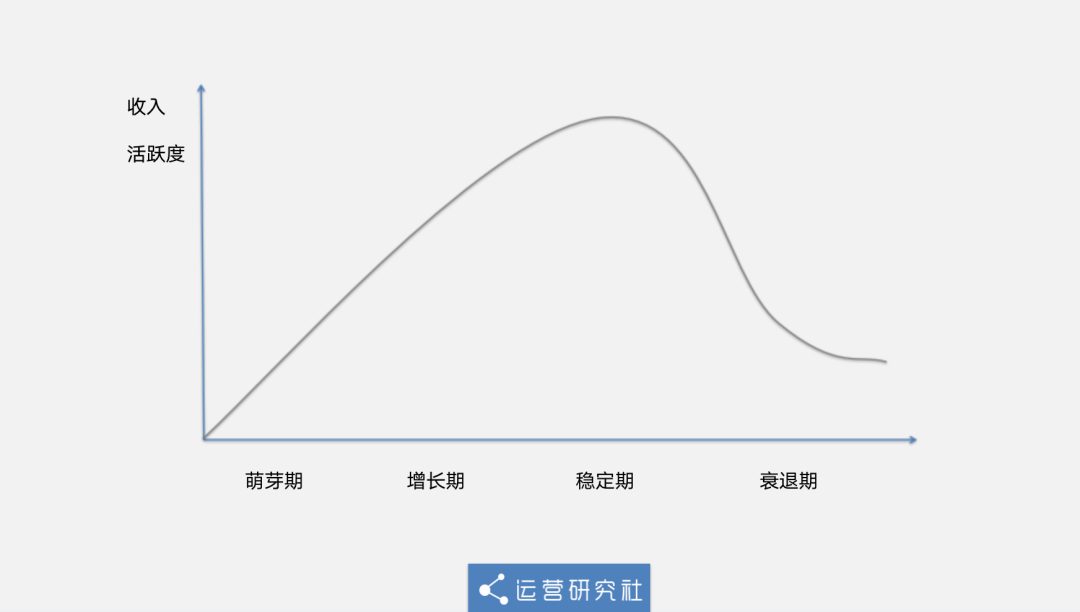

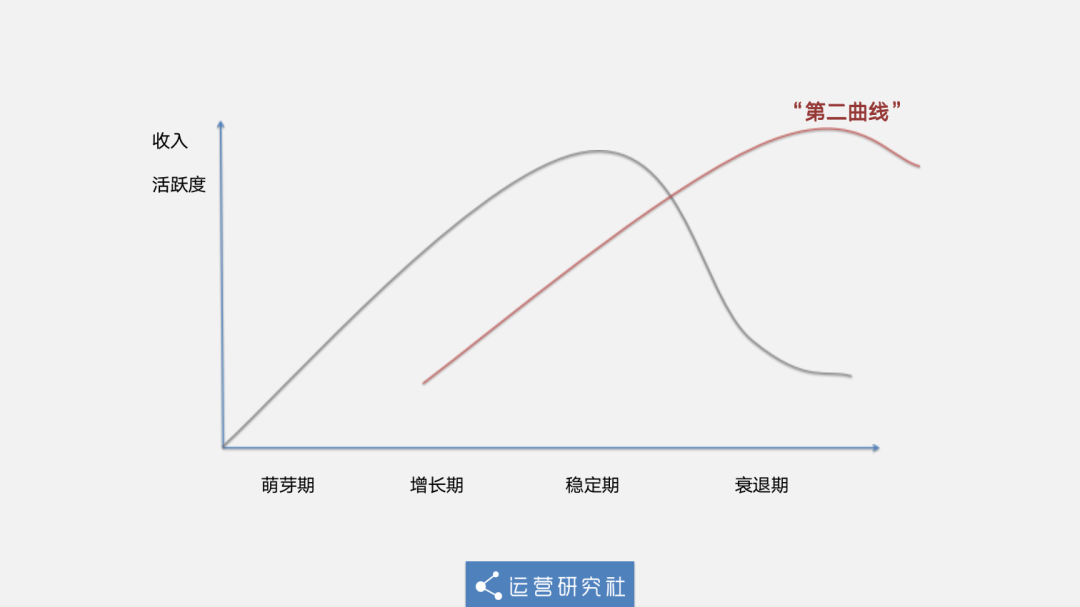

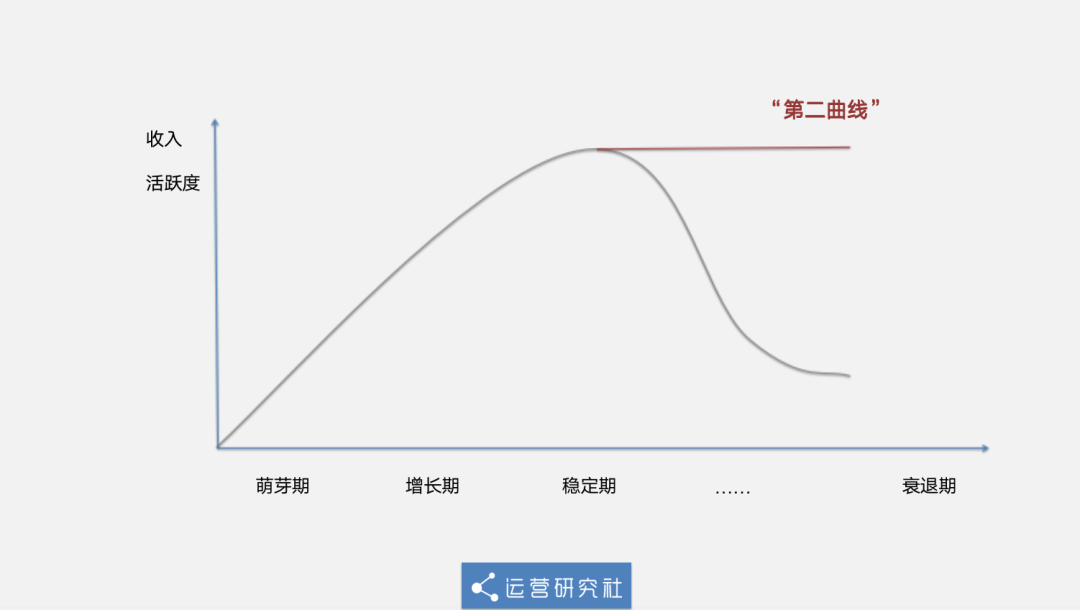

第一阶段:萌芽期——内容一片荒芜,用户极其稀少;

第二阶段:增长期——内容和用户开始迅速涌入,第一波流量红利被收割,混乱与规范并行;

第三阶段:稳定期——内容生态规则基本完善,内容仍在增长,但内容消费频次降低,用户增长放缓;

第四阶段:衰退期——内容和用户都开始减少。

……即使是你要带货,短视频的带货转化率也远低于微信,而且低了不止一倍,这是非常实在的数据。

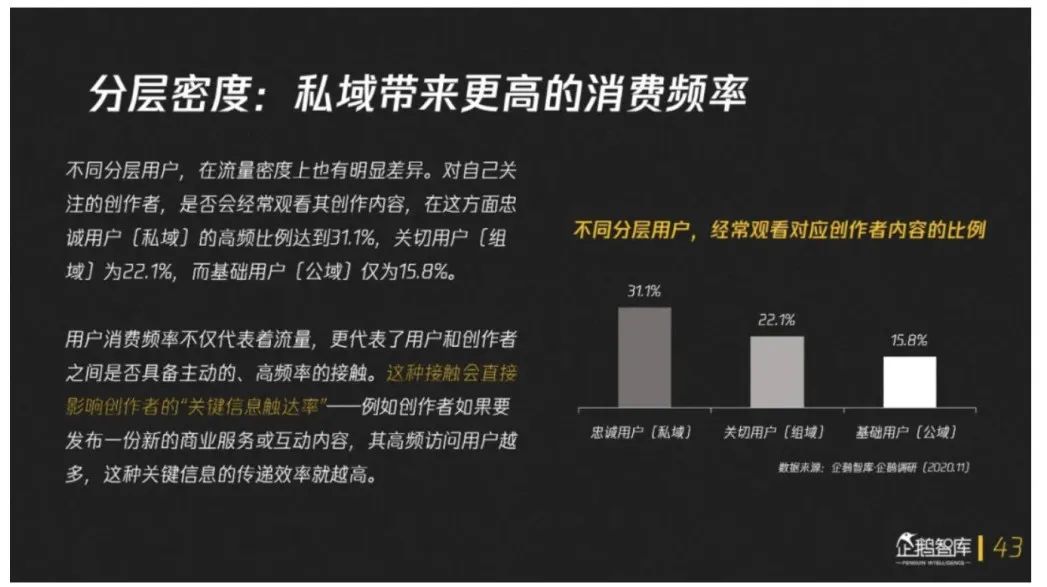

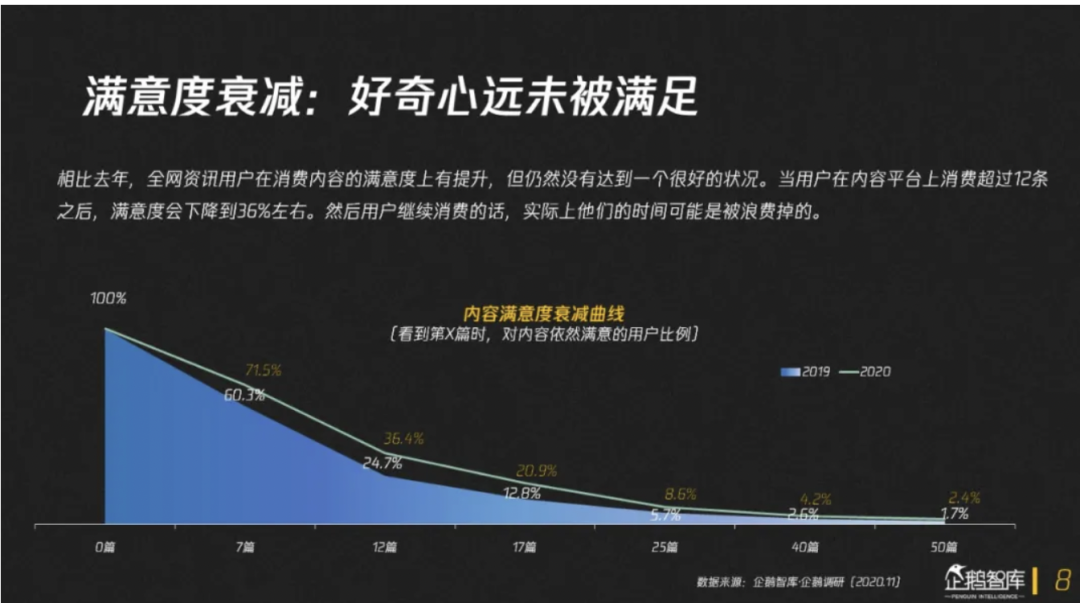

第一是今年要把盘子做更大,也就是说想让更多以前不怎么浏览订阅号内容的人,喜欢上阅读;

第二是打造丰富的内容形态,希望通过不同的内容形态来吸引更多的人进来;

第三是做阅读效率优化(智能排序)的底层思考,这个底层思考的核心点是「常读用户的逻辑」

不是你不行了,而是周期到了。

“常读更新”“你错过的订阅更新”“超过 50 人点赞”“星标公众号名称”……

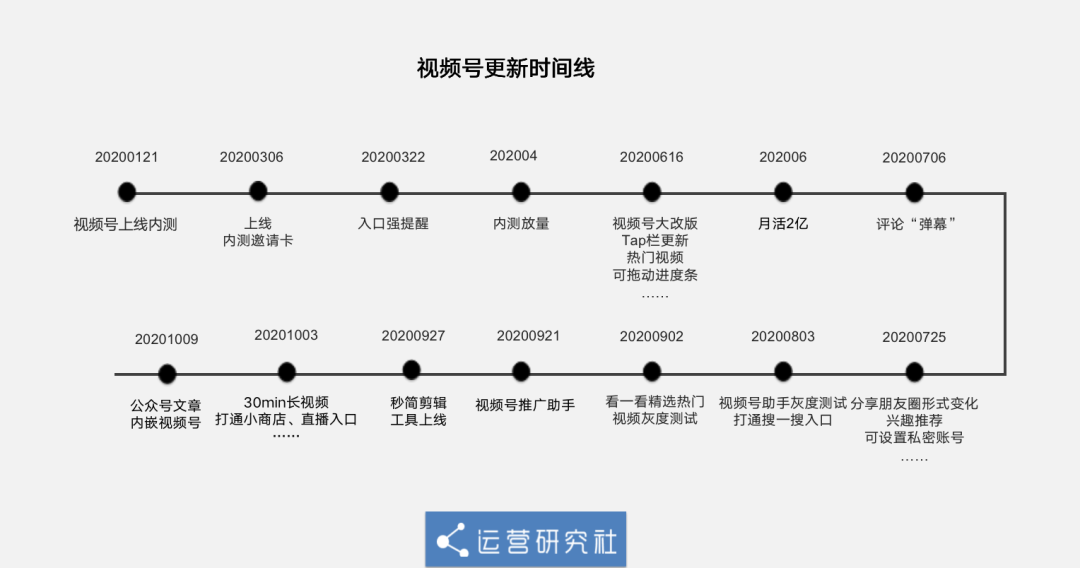

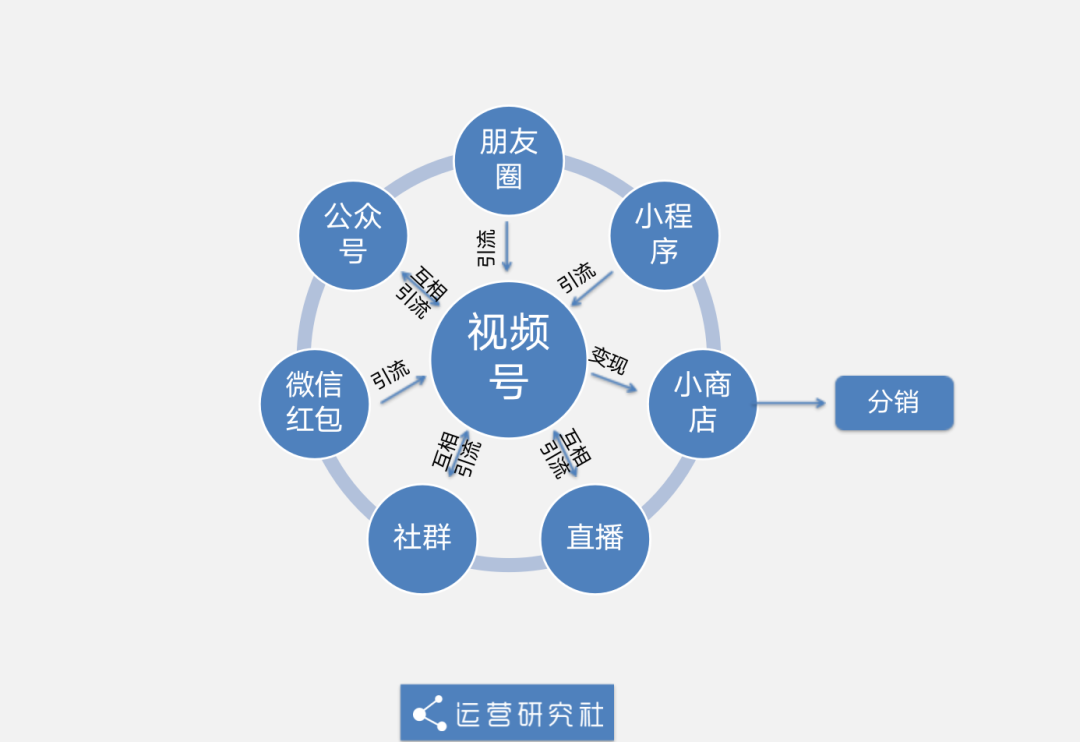

娱乐有视频号、公众号,社交有微信群、朋友圈,购物有直播、微信小店……这些微信要素正逐渐成为啮合的齿轮。

作者:仵静文

设计:瓜 瓜

作者| 猫哥

来源| 大猫财经(ID:caimao_shuangquan)

最近社区团购有点疯。

作为今年最大的风口,无论是阿里、腾讯还是美团、滴滴,数得上来的互联网巨头,都在布局,架势不输此前的任何一次大泡沫。

甚至连一些死了的企业也借尸还魂。

去年暴雷的生鲜电商“呆萝卜”,在今年1月份破产了,负债5.19亿,账面资产1亿多,变现的话最多也就值1000万,就是这么个公司,自称最近拿了1000万美元的意向投资,创始人信誓旦旦的说,3年内要把投资回报率搞上去,市值会超5亿美元。

热钱真的不怕风险。

这行业这么热吗?你还别说,看看下面这密密匝匝的app,哪一个都是野心勃勃,但根据以前的经验,绝大多数都撑不了一两年。

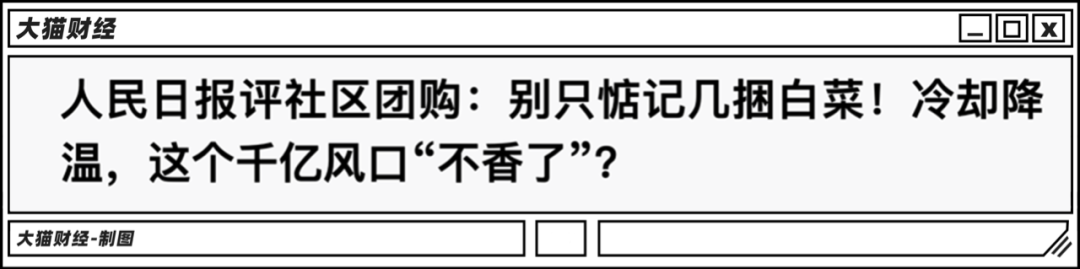

这么一来,连人民日报都忍不住了,直接开始“吹风机”式的喊话:别老惦记几捆白菜了!

对这事评价不一,有人说,这完全是市场行为,有人说这只是割韭菜的前奏,靠补贴低价抢占市场、然后再涨价挣钱。

不得不说,这剧情我们已经看过很多回了。

滴滴那会儿打折狠吧?现在,车依然不太好打,而且价格也越来越贵;

共享单车刚出来的时候,5毛一小时,领券还能免费,后来,5毛涨到1块,1块到1.5块,计价也从一小时缩到半小时,再到现在的15分钟;

共享充电宝,一度被人认为必死无疑,结果人家不仅活了下来,活的还挺好,从前1块钱,现在也涨到10块了,钞票大把大把地赚起来。(戳链接阅读)

互联网卖菜,肯定也是这个套路。

那为啥别的行业不见这么大力度的喊话,卖菜咋就不行了呢?

这里面门道还是有点多的,咱们一一来说说。

要说这社区团购,还真不是啥新鲜玩意儿。

一个社区,配几个团长,团长搞个消费用户微信群,大家在微信群里面下单,然后企业统一配送到团长那里,团长基本有店,方便团友们来提货,一个团长甚至可以做好几家的生意,提成也不少赚。

2016年就陆续开始有人这么操作,2018年算是风口了,不少公司拿到的投资已经以亿来计算,一轮竞争之后,该整合的整合,该倒闭的倒闭。

本以为没什么大发展了,结果疫情来了,大家都不能出门,社区团购开始迎来真正的火爆,微信下单、第二天送到家,多好。需求旺盛,于是不断下沉,有的甚至直接开到村里。

大家为什么愿意来这里买东西呢?方便之外,还有资本的常规把戏——补贴,你卖10块,我卖5块,逼急了就1分钱,然后消费者用钱投票。

那这个模式就一无是处了吗?

其实跟传统零售比,这是另一种玩法,按照刘润老师的看法,社区团购的基本逻辑是——预售+次日达+自提。

这一套逻辑比以前按照经验进货、货架销售还是高明了不少的,减少了不确定库存,效率更高,至少眼前,消费者和地头的农民都能获利。

那抵制的声音为啥这么多呢?

表面看起来,原因有三个:

● 1、市场价格混乱;

● 2、供应链失序;

● 3、商超、夫妻店撑不住了。

现在各家的补贴还在继续,价格一个赛一个低,能在经销商那里拿低价肯定好,不能拿低价的,就自己花钱补贴,一个一个地把价格打下去,有些直接击穿了厂家的底价。

失序的结果就是原有的供应链完全混乱了。

促销的时候可以喊“击穿底价”,但是真正击穿底价的时候,谁也坐不住,这么玩,大家谁也别干了,厂商自己的渠道就已经先乱了。

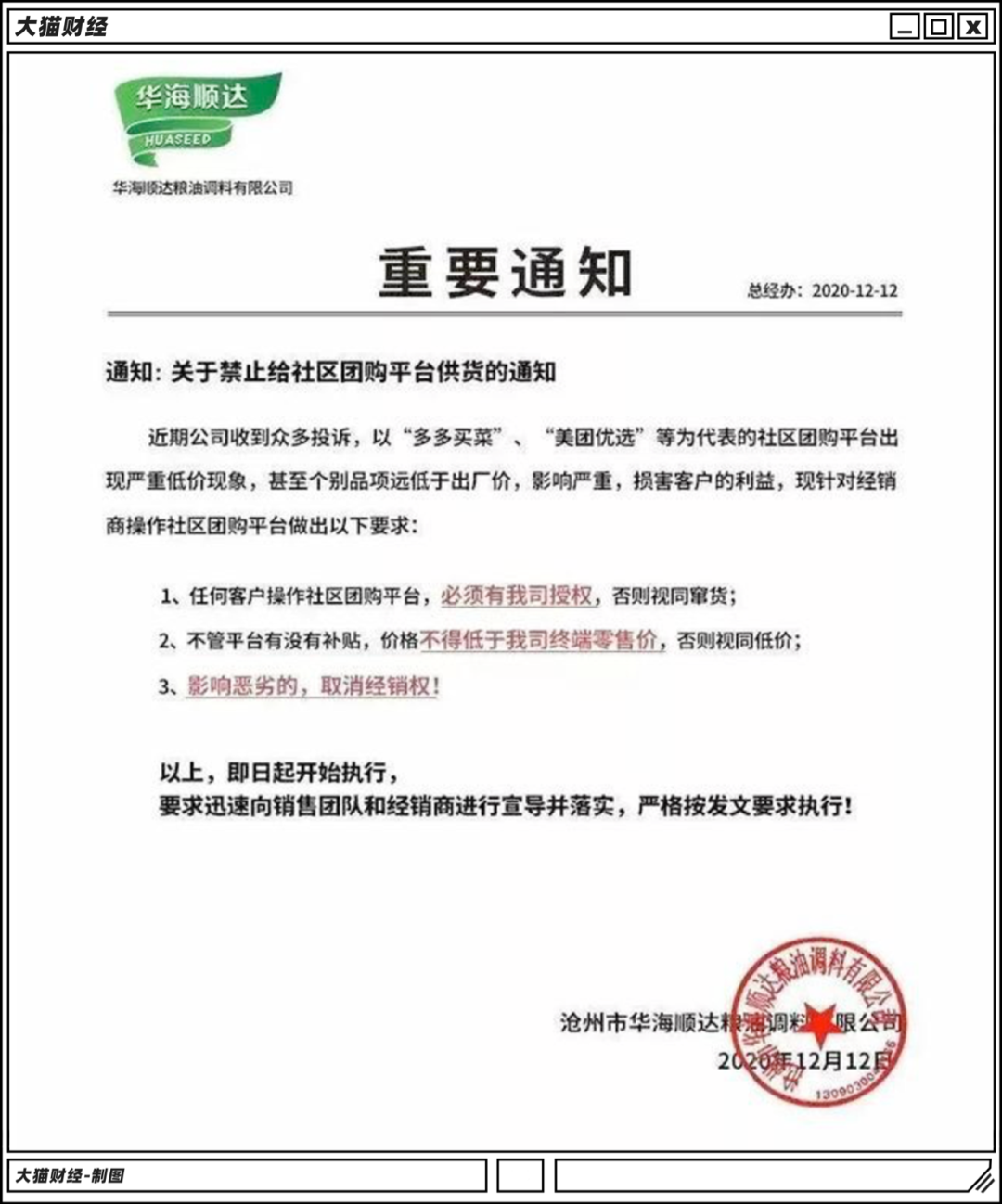

于是有的厂商直接出手,想要货,先授权,价格不能低于终端零售价,否则就不给社区团购供货了,如果经销商再这么玩,那经销权也就直接取消了。

最近沧州的一个公司就出台了这样的通知。

供货商其实还好点,同为渠道的传统商超日子就惨了。

社区团购越发达,超市的客流量下降越明显。

跟着做是找死,不做是等死,所以只能熬着,有的就熬不住了,前两天,永辉超市投资的上蔬永辉就破产了。上蔬永辉是开生鲜菜市场的,根据天眼查的信息,它背后上海国资和上市公司永辉超市,这种背景也扛不住。

最惨的还不是这些有资本撑腰的公司,而是单打独斗的小商小贩、夫妻店。

这些店面主要靠生鲜和日杂撑着,成本没什么优势,最大的好处就是方便,社区团购一来,原来的那点优势就都没了。

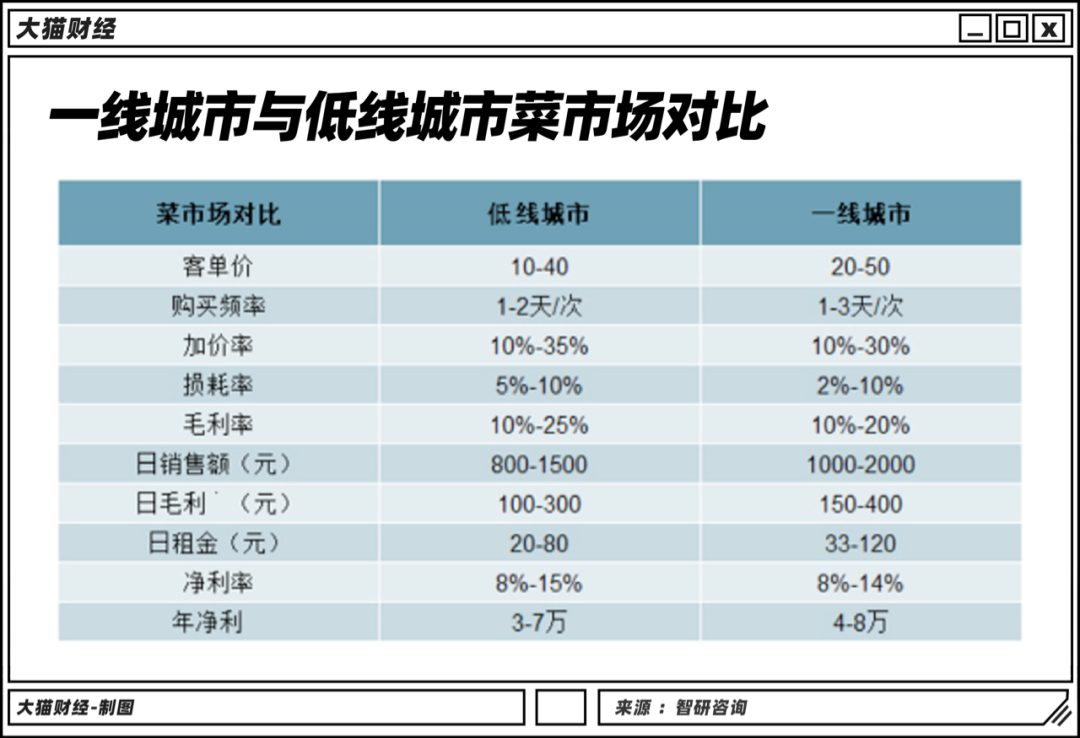

一个低线城市的菜市场普通菜贩,平均客单价10-40元,每日的销售额也就是800-1500元,毛利率和净利率都比较低,一年3-7万的收入算是不错的,赚的也是个辛苦钱,从凌晨3点进货开始,一整天都泡在市场里面了。

菜市场摊位费相对还算低的,如果是自己开店的话,可能更惨,房租可能都挣不出来。

现在社区团购来了,有苏州的水果店的老板自诉,自己的几家店,月亏2万左右,而在同时,美团在苏州的一个仓,每天出货量就是7、8万单,这还没完全发力呢,美团还在招兵买马,日后的趋势只能是线上流量越来越大,线下越来越亏。

这些小商贩咋办呢?一个出路是像以前那样经营,不是输给房租就是输给新势力。另一个出路是转型,比如加入社区团购做个团长。

但有转型干团长的人也不放心,他们干了一段时间发现,工作量倍增,收入比以前还少了,挣大钱的是少数,大多数人估计干着干着就都干不下去了。

所以看起来,社区团购只是巨头们的一次集体尝试,但这次跟共享单车之类的不一样,刚一试水,各种雷霆手段就都来了,这是为啥呢?

原因很简单,它对现在的运行体系冲击太大,小黄车完了,每个用户可能损失上百块钱,然后城市多了一堆垃圾,影响还是有限的,如果社区团购完全把控了上下游,对两个经济指标的影响也是巨大的,

一个是就业,另一个是通胀。

1、今年的毕业生数量达到847万,创了纪录,消化这些很费劲,工作极其不好找,明年毕业生有多少呢?将创下新纪录,突破900万。

本来这压力就够大的了,如果你把毛细血管级别的商超、夫妻店给打趴下一片,这些人的出路就成了大个问题,这就成了典型的“技术性失业”。

啥叫技术性失业呢?

失业有好几种,典型的比如薪资谈不拢工作丢了,这叫“摩擦性失业”,还有比如本来干得好好的,结果新技术、新模式来了,工作没了,这就叫“技术性失业”。

互联网公司依靠技术优势、运营优势把传统渠道的饭碗打翻了,这个波及面还是很广的:

2018年的时候统计,全国夫妻店超过700万,营业额10万亿。

这些人专业技能有限,转岗能力一般,哪怕一半店铺关了门,那这些人再就业的难度可比900万大学生大多了。如果是经济上行期,还好解决,但现在容错度太小。

2、通胀跟这个社区团购关系大吗?还是有影响的。

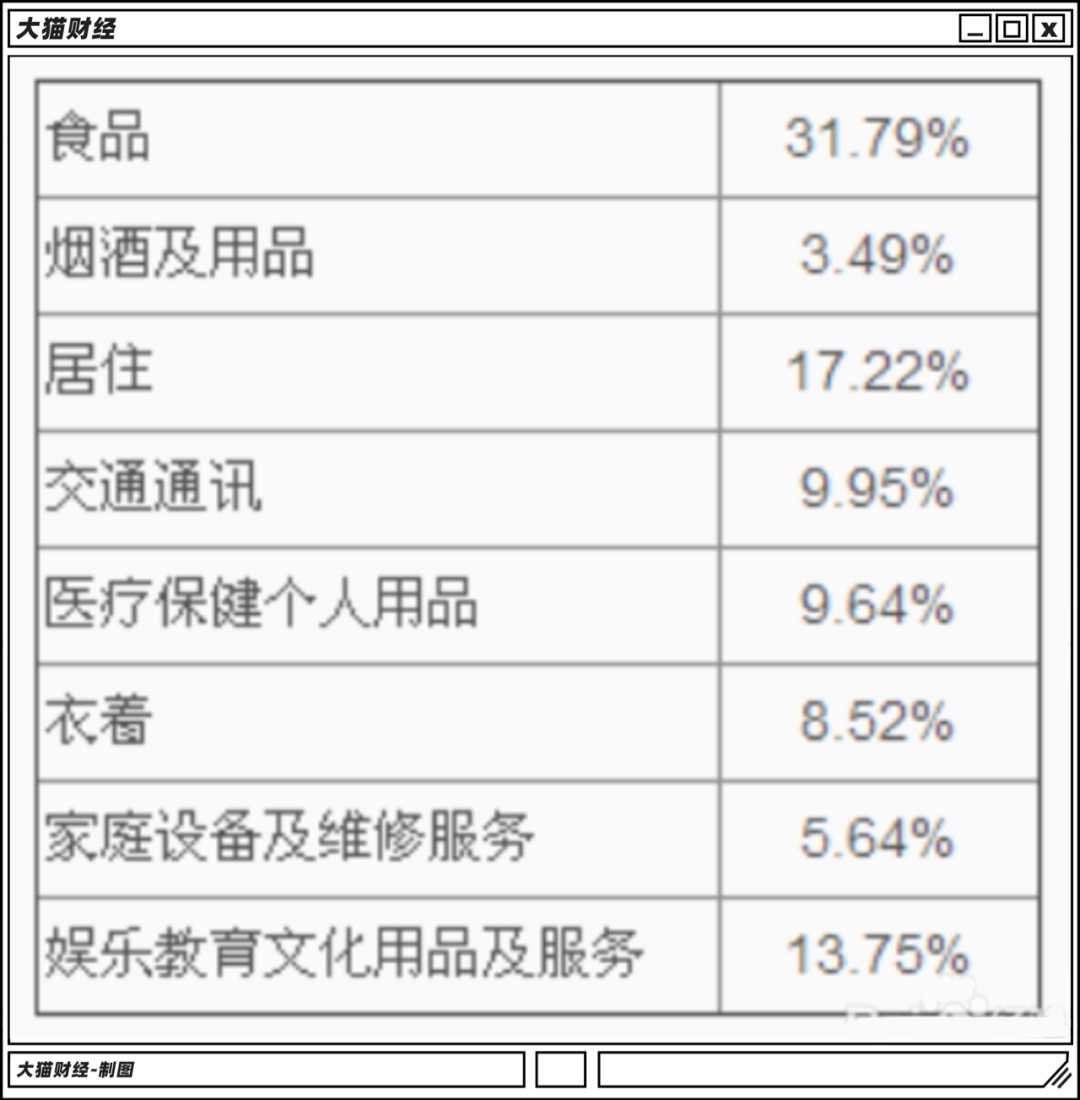

大家都知道,通胀率是观察经济运行一个关键,这里面有个重要的指标就是CPI。

CPI大家时不时的听到,它是怎么构成的呢?

它是选了一篮子消费品和劳务,以它们在消费者支出中的比重为权数来衡量的市场价格变动率,选的啥呢?大概就是这些:

大家可以看到,影响最大的是食品,食品主要包括鲜菜、鲜果、禽肉,这也是为啥猪肉大涨,CPI也会大涨的原因。

那这些数据是怎么来的呢?

一般统计局会选定调查人员,然后再划分网点,按照零售额和经营规模排队,再依据一套规则定点去抄价格上报,统计局汇总后得出数据。

像鲜菜、鲜果这类产品,价格变动频繁,要求至少每5天调查一次。

这套模式运营了很久了,说白了,这是制定政策的基础性数据,如果传统的这些渠道都被替换了,那问题就来了。

主要的担心是什么呢?

互联网公司“不讲武德”,大家都搞不清楚他们会怎么出牌,说补贴就补贴,说涨价就涨价,有些公司抢市场的时候像孙子,拿到一定的份额就开始两头吃,外卖多抽成也就算了,如果最基本的菜肉禽蛋也这么搞,那统计部门就犯难了,得重新整一套办法,准不准的也很难说了。

有人说,这不是反而简单了?找几个大公司数据一要不就完了,更准啊。

嘿嘿,核心数据掌握在几个头部公司里,生意都被几个大佬做了,这个问题可有的讨论了。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/KJvF9rBXpP1PY2nQowAo3g

缺时间的恶性循环

今年的100万字是怎么写出来的

一直有读者问我如何做到更自律、更有效率,我不太愿意回答,我一直不觉得自己是一个自律的人,甚至还有点拖延症。

直到最近,总有人问我写这么多公众号,还要操盘基金,还要参加各种交流活动,时间是怎么安排的,我算了一下,自己也吓了一跳:

两个公众号,每周各一篇4000字的文章,知识星球每天两篇1500字的文章,一周五天,加起来每周的文字共23000字,今年超过100万字——而且跟那些网文不同,我的文字还是有思想有质量,经得起时间考验的。

时间上,每天的八点到下午三点,这是复盘、研究上市公司资料和操盘交易的时间,写作的时间只能安排在下午三点到晚上十点以及周末两天,期间还经常要参加各种交流活动。

也就是说,这几年高强度的写作让我真正成为一个自律而有效率的人,我就有回答上述问题的资格了。

“效率不高”,如果是别人的看法,那是你做事不靠谱;但如果是自己这么想,实际上是对自己的要求,感觉自己要做的事很多,一件接着一件,感觉自己总是缺时间,再想想自己浪费的时间,就觉得是不是应该提高效率,加强自律?

有一本书叫《稀缺》,这本书我以前的文章《贫穷,对你的思维方式造成了多大的影响?》一文中也介绍过,不过那一篇的重点是“缺钱”,本文要聊一聊“缺时间”的问题。

忙碌补偿心态

《稀缺》一书的作者认为,“缺时间”容易陷入恶性循环的状态,因为“缺时间”,所以你永远都在忙于眼前的事,于是你永远感到“缺时间”。

这是一种很常见的工作状态,任务栏的待办事项每一件的Deadline都卡得死死的,让你无暇思考更深的和更好的方案,只能用最直接最常规的方式快速完成,也更容易出错,工作反复让本来就很紧的日程表更紧张了。

更重要的是,这种“缺时间”导致的加速工作,带来了作者所说的“管窥效应”,意思是说:如果你永远在解决最紧急的事情,你的视野就只关注眼前最紧急的任务,而忽视了那些不紧急但重要的事情。

久而久之,你的能力更倾向于处理紧急事务而不是有难度有深度的工作,你的领导和同事也习惯了你的能力圈,更倾向于让你处理这些“垃圾工作”,这类工作总是无穷无尽的,最终的结果,无论你的工作速度有多快,待办事项的数量总能跟上你的节奏。

就这样穷忙了一整年,年终奖你永远是中下等,升职加薪的机会更没你的份,因为你的评价永远是“办事没效率,工作没思路,上班没激情”。

穷人“缺钱”,白领“缺时间”,皆因跳不出这个怪圈,这就是作者所说的“稀缺”状态。

很多人也意识到自己可能陷入了悲惨命运的轮回,但他们的思维方式是认为工作量不合理,批评万恶的资本家;或者觉得自己没有效率,到处寻找“高效率工作方法”。

但我们的时间真正忙到没有任何的空间吗?看看你的手机帮你统计的每天花在微信、抖音、新闻、各种游戏上的时间,恐怕并不亚于你在工作上投入的时间吧?

一些关注贫穷的经济学家发现了一个奇怪的规律,很多穷人有了一点小积蓄,从来不会存起来或投资,而是马上进行一笔享受性消费,比如买对他们而言很奢侈的大屏电视、最新的游戏机、赌钱,等等;我们身边也有类似现象,奢侈品包包和最新款的苹果手机,相当大的比例是被低收入阶层买走了。

经济学家将其总结为一种“花钱买幸福感”的“贫穷补偿心理”,人人都有追求平等与幸福的心理需求,这点无可厚非,但这种低效率的金钱利用方式,加剧了他们的贫穷。

时间上的“稀缺”也同样如此,越是忙的人,越喜欢边忙边想:忙完了这阵子,老子一定给自己放个大假,什么都不干,什么都不用想。

这个“愿望”很快就实现了,某天早上他忽然发现,下一个任务的deadline的时间是明天,按照他以前的处理速度,他完全可以明天一早上班再干,而今天就是他的“放纵日”。

这就是每一个拖延症者的状态:一边有着大量的工作,一边让自己尽量沉浸在偷闲一刻的快乐中,事后,总是后悔自己没有多留一点时间,又总是把问题归结到自己“不够自律”上。

我称之为“花时间买休闲”的“忙碌补偿心态”:越是时间紧张任务繁忙的人,越是愿意为休闲一刻付出他最宝贵的东西——时间。

是时候打破这种“没时间”的恶性循环状态了,其关键在于——跳出“管窥效应”。

“管窥”与“闲余”

“管窥效应”并非一无是处,一旦发现时间紧张,我们会集中全部注意力于焦点问题,心无旁骛。

但效率“高”的同时,我们容易忽视工作中那些不寻常但非常重要的事。如果是简单的工作还好,如果是有挑战性的任务,我们的工作成果就会显得过于平庸了。

跳出工作上的“管窥效应”,最好的方法是留足“闲余”时间。

为什么古代的发明家、思想家,大多是有钱人家的子弟?因为这些人不需要为生活而操劳,有大把的时间琢磨一些奇怪的事,这些事当时没什么用、事后却足以改变世界。

有创造力的工作只能在两种状态中完成,一种是在胡思乱想中浪费了大量时间后,灵感闪现;一种是对初步的成果精雕细琢,量变导致质变。

这些任务在完成之前,都是时间的敌人,可一旦完成,它的意义又完全对得起被“浪费”的这些时间。这就像新经济需要大量风险投资,大部分钱都打了水漂,而一旦成功一个,其价值就能值得那些被打水漂的钱。

个人工作同样需要“闲余时间”,让自己有深度思考的余地。

可是,另一个问题又来了,现代社会的干扰源太多,一旦我们有了多余的时间,我们又会忍不住刷刷抖音、聊聊微信群,把它花在毫无价值的事情上,并美名为开拓思路。

到了最后发现自己又浪费了一个下午,拖延了几天,最终还是要靠deadline让自己进入“管窥状态”,平庸就平庸吧,总比不能完成任务强吧?

有没有什么方法让自己该“闲余”的时候“闲余”,该“管窥”的时候“管窥”呢?

“两头忙”

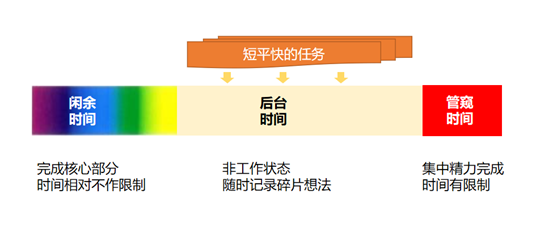

答案很简单,重要的部分要“闲余”,紧急的部分要“管窥”。

举个例子,本文的这一章其实是最早开始写的,其他部分都是几天后才写的。我几乎很少从头开始写一篇文章,因为文章各部分的价值是不等的,像这一章,将会给出如何安排时间的具体思路,属于最重要的“文眼”部分。这一部分有价值,全文就有价值,为了让这一部分更有价值,文章的其他部分都是为了这一部分而进行的铺垫和总结。

那么在时间的安排上,这一部分就应该先写,以使其有“闲余”,当然,从中间往两边写,必须要有一个总的思路,但思路的形成和“先落笔的这一部分”是同时进行的。

我每周二晚发文,全文于周一下午三点开始写,晚上完成初稿,交助理排版,但这只是“管窥”部分,核心的“文眼”早在上周三就开始动笔。

“管窥”的时间是Deadline的,“闲余”的时间限制不严格,如果写的不顺,写上两三天也是有的,以保证作品有观点有深度,所以要提前写。

还有另一种情况,文章没有具体哪一部分是“文眼”,“文眼”是整体的逻辑,此时,“闲余”的时间需要完成整个文章的框架,而“管窥”的时间用来打磨细节,根据Deadline,能磨到什么程度,就磨到什么程度。

“管窥”的时间禁止一切手机的干扰,最好能进入“心流”状态,而“闲余”的时间需要让心智的“带宽”放大,需要浏览更多开放性的内容去启发思路,此时手机和网络的作用更多元化。

“闲余时间”的另一个好处是娱乐和工作的界限相对模糊,从而大大减少“花时间买休闲”的“忙碌补偿心理”的出现。

总结一下这种方法:在一项任务的完整时间内,既不是完整地规划所有的时间,也不是把精力都集中到Deadline的那一天,而是“两头忙”——一头是“闲余时间”,一头是“管窥时间”。

那中间的那些时间呢?

首先,不太可能同一个时点手上只有一项任务,不同的项目“两头”最好要错开;

其次,需要进入“闲余”模式的任务,都是少数,大部分短平快的任务,就需要放在中间的时间;

最后,中间的时间虽然不用进入任务模式,但那些已经完成了核心的部分留在你的大脑中,自然会时不时的想起,我称之为“后台时间”,这种状态常常会有一些新的点子冒出来,你可以随时把它记下来,一起整合到最后的工作中。

什么是工作的自由

有人说,自由不是“想做什么就做什么”,而是“不做不想做的事”。

实际上,人总是要做一些“不得不做的事”,最好的结果也就是安排在“管窥时间”,以最快的方式搞定,眼不见为净。

所以,真正的自由是“有选择权”,有些人整天工作,但他可以自主安排时间,所以他是自由的,有些人工作量并不大,但要随时接受“使命召唤”,所以他才是不自由的。

而中间的大部分人,都可以通过对“闲余状态”和“管窥时间”的安排与选择,达到尽可能的自由工作的状态——你工作中的“闲余状态”越多,说明你的工作越接近自由的创造状态。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/5pLes2rwVW-_R6Ej3TsfDQ

1

最近有家做盲盒的公司上市了,于是又有一些人跳出来开始讲潮玩概念了。

讲就算了,主要是方法非常沙雕,除了去年已经被骂过一轮的盲盒里面那些娃娃是潮玩,有艺术性,有收藏价值,今年又多加了一个话术:“不懂潮玩就是不懂年轻人”。

可拉倒吧。

赌博就是赌博,年轻人没钱了需要廉价的赌博来满足内心空虚。

这东西和潮玩有啥关系。

潮玩有没有市场可以再说,但盲盒和潮玩是真的没啥关系。

再多IP联名,盲盒还是盲盒。

再多动漫人物印在香烟盒子上,香烟也还是香烟。

卖点不是那个皮,是里面的核心诉求。

就连那个做盲盒做到上市的公司,联创在对外介绍盲盒特征的时候也总结了三点。

盲盒本身没有世界观,没有价值观,艺术性不强。

人家自己做这个生意的,说的都是大实话。

反而是一堆分析师在这里瞎JB造词,难怪平时看研报还以为是小说。

盲盒的价值根本不在于里面的娃娃,卖娃娃那也就是玩具的体量,玩具反斗城都开始关店了,玩具行业挺难的。

这年头,资本都是很精明的,如果盲盒真的是在卖玩具,资本根本不会陪你玩。

但盲盒卖的是抽盲盒瞬间的快感,或者说,是一种不确定性。

然后再加上咸鱼的二次流转,一个赌博模型就闭环了。

这些玩具有多容易制造,所谓的稀有款在供应链面前有多可笑,这些都是去年已经讲过的了,但为什么大家还是在抽盲盒,而且还抽出了一个上市公司。

因为对于本质是赌博的一个商业模式而言,这些其实都不重要。

游戏抽卡也是如此,大家都是合法赌博,没有本质区别。

开盲盒的时候,里面的娃娃就是骰子和麻将牌。

摸到一个好牌,投出六六大顺,这种快感的来源是因为“我很幸运”,而不是因为牌和骰子本身具有稀缺性。

合法的赌博,人性的生意,永远是最好赚钱的。

2

闲鱼上有大量非常便宜的盲盒娃娃,很多人抽完盲盒以后转手就挂上了闲鱼,而且还经常卖不出去。

还有人为了把花大价钱抽来的娃娃卖出去,只能玩捆绑销售,把不好卖的款式和好卖的款式一起卖。

如果真的是想要娃娃,到闲鱼买肯定是最划算的,因为确实更便宜。

但干嘛要买娃娃呢,那多没意思。

娃娃本身也不重要,我买的其实是未知的快感。

这年头商品没有想象力,但赌博有。

氪金游戏的抽卡,在法律上叫“射幸合同”,射幸就是侥幸的意思,我花钱买的并不是某样商品,而是得到这个商品的机会,商家贩卖的其实是“幸运”。

如果这种生意是一个愿打一个愿挨,只要不违法,本身其实没什么问题。

实话实说就好,不要玩一些虚的概念。

既当又立才是最恶心的。

氪金游戏虽然被人骂逼氪,死要钱,但是为什么大家没有觉得这个模式本身有原罪?

因为除了抽卡还有其他玩法,不是非抽不可。

而且人家有自知之明,就是说我是抽卡,是运气游戏,没有给抽卡挂一个“潮抽”的名头,没有说你抽卡能抽出品位。

如果相对于玩具的成本,盲盒的定价肯定是很浮夸的,但是当你去买“幸运”的时候,其实就是在花钱图一乐。

定价合不合理,只取决于你愿意为了取乐花多少钱。

况且现在盲盒的单价也确实不贵,和抽卡游戏一比,赌博都在降级了。

3

真正的潮玩,人家都是明码标价的,你花多少钱,我就给你相匹配的东西。

既然卖的是不确定性,那就是赌博。

很多玩盲盒的人开发出了各种玄学套路,在店里望闻问切,靠手感,重量,摇晃的声音来判断里面的娃娃是什么款式,这和所谓的听声辨骰子点数没什么区别。

你不能说这个技术没用,但这件事情拿出来说就荒谬。

你可以说我就是图个乐,我不是赌博,但一元购还可以说自己是消遣呢。

不过一块钱而已。

为什么2017年一大批一元购被认定为非法赌博,因为一元购的概率是黑箱,平台收到的钱和给出去的奖品价值完全可以不对等,反正我也不公示,你也不知道我拿到了多少钱。

任何合法销售的射幸产品,比如商业彩票,总付出和总回报必须是大体相当的,除非你是福利彩票和体育彩票,把差价拿来做慈善了,不然机构就只能赚服务费。

现在的问题是,盲盒的概率也是黑箱,大品牌还会告诉你,我的稀有款是1/144的概率,有些盲盒品牌直接就说别管多少连抽才能出,反正我有。

游戏抽卡会积攒幸运度,会有保底,但盲盒没这个机制,所以我为什么不去游戏里抽卡?

当然准确的说,游戏抽卡和盲盒哪个更坑人,这其实是个迷。

再重复一下盲盒的三特征:没有世界观、没有价值观、艺术性不强。

这不是我说的,这是人家说的。

另外盲盒也不是什么新东西。这个东西在日本早就有了,是一个很成熟的商业模式。

实际上做盲盒的公司自己也没有否认这东西有赌博性质。

卖盲盒也没啥问题,一个愿打一个愿挨,总有人钱包太大比较活该。别碰瓷潮玩就好。

文化现象就没有靠概率游戏起家的。

4

现在盲盒还有一种玩法,就是玩成金融和理财。

正常来说,一个东西是先有价值再有交易市场。但是怎么把一个没价值的东西卖出高价?

我可以通过人为制造市场,来赋予这个东西价值。

如果我是资本,我就在市场上高价收稀有款,吸引韭菜来抽盲盒,这个就和当年的网游回收麻痹戒指差不多。

至于是不是真的有人高价收,或者即使有,但是交易量是不是稳定,是不是今天故意收几个,明天我就换一个号倒手卖掉,其实都不重要,因为这些交易都是不透明的。

只要花钱让人帮我宣传几个天价成交案例,让韭菜们形成一个这东西很有价值的共识,就可以了。

韭菜的共识也是共识。

这种玩法的危险之处就在于,所有工业品都是可以简单复刻的,无论是球鞋还是玩具,所谓的限量和稀有都没有任何保证,只要有人接盘,我随时可以自己找个生产线做一万个出来,而且成本并不高。

鞋圈为什么被监管点名批评,就是因为当年球鞋的交易直接证券化了,没有人真的想要鞋,都想等鞋子升值以后卖掉。

大笔的钱沉淀在这些实际上没有价值,价值全靠共识堆起来的东西上,一旦这个共识崩塌,这些钱就会蒸发。

什么时候蒸发,就看庄家什么时候想收割,什么时候跑路。

证券市场有监管把关,鞋圈和盲盒圈靠什么监管?

靠良心?

这个年代谈资本的良心是想笑死人么。

听说现在还有人买盲盒买多了,竟然想自己去做盲盒品牌,这就更搞笑了。

做盲盒品牌的门槛高吗,确实不高。

同样是收智商税,奢侈品是有门槛的,要先花时间建立品牌,然后再去赚取品牌的溢价。

而一个盲盒玩具的上线,基本上就是从设计到生产两步走,IP需要寻租,品牌还在塑造,形象只在小圈子里流传。

有些做盲盒玩具的人干脆就是游戏原画转行过来的,从平面到3D的建模一弄好,看看效果,就去找代工厂了,整个设计过程可能就是两三个人在一个小工作室里搞完的。

到现在众筹平台上还时不时冒出一个盲盒项目,但是绝大多数盲盒项目都等不到实现就会胎死腹中,即使上线了也赚不到钱。

普通人去做一个盲盒品牌,不会比开一家奶茶店困难多少。

但倒闭起来也一样简单。

买几个盲盒解压完全理解,但非得自己去搞,那就奇了怪了。

5

为什么盲盒概念那么火热,因为实体产业的价值是可以客观估算的。

你要是做IP玩具,那就太没意思了。

你一年能卖多少玩具,市场有多大,产值是多少,这些都可以算出来。

但是一旦开始炒概念,这就不是科学也不是数学了,这是玄学。

因为我是潮玩,因为我是年轻人经济,所以我可以讲故事,可以说这个市场是未来。

就像P2P,明明是非法集资,非说自己是互联网科技赋能金融。

长租公寓,明明是拆东墙补西墙,非说自己是给年轻人提供一个家。

现在又开始社区买菜了,人家火箭上天,你搞送菜下乡。

真是有远见。

资本一炒概念,准有韭菜要遭殃。

真正的大玩家根本没打算靠卖玩具赚钱,甚至也没打算靠做合法赌博赚钱,开赌场哪有在资本市场上割韭菜来钱快。

但韭菜也要有韭菜的自我修养,不知道前面有危险,被人坑了,那是坏人的问题。

如果已经和你讲了,你还要一头冲进去,那多少也算死的清楚明白。

当然,如果你还是觉得自己抽盲盒是在跟紧潮流,觉得自己做盲盒品牌是在拥抱年轻人经济,劝你管好钱包的人都是在拦你发财,那我只能祝你幸运。

希望人人都能有好运气,尤其是把命运交给盲盒的那些人。

他们会格外需要好运。

毕竟盒子打开之前,谁也不知道里面是什么。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/J921Qqr3nNAYU779nM7AlQ