转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ziEt8jv8FZpKf6DWJCH_Ew

分享个人经验,保留阅读记录,做时间的朋友

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/ziEt8jv8FZpKf6DWJCH_Ew

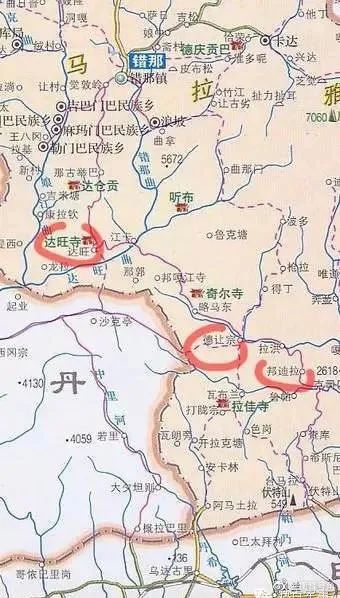

猫哥按:今天给大家回顾一段鲜有人知的历史——1987年中印边境桑多河谷军事冲突,这场冲突的缘由还是因为印度公然挑衅侵占我国领土。

印度这个国家建国以来基本是一个尿性,一旦中国与其它国家在其它方向出现冲突,立马就想在中印边境占便宜。1962年如此,2018年如此,2020年如此,1987年还是如此。正所谓干大事而惜身,见小利而忘命,就是对印度最贴切的评价。

1987年中国在云南边境与越南展开边境拉锯战,于是印度觉得有机可乘,再次入侵我国边境,这一次依然被我军迎头痛击,让印军再次吞下惨败的苦果。

失败之后,印度色厉内荏,叫嚣要扩大战争,结果再次踢到钢板,我军调动了三个集团军云集中印边境,准备一举收复藏南地区。面对我国的强硬姿态,印度终于怂了,主动撤军求和,灰头土脸结束了自己失败的军事挑衅。

站在中国立场,这是最近几十年我们最有可能借机收复藏南的时机,只可惜印度关键时刻怂了。这一场战争让中印边境又保持了35年的和平。

前事不忘,以史为鉴。

作者:衝鋒号角 来源:微博

事件的起因是1987年5月的一天,由西藏军区山南军分区边防某团副团长带队组织的一次例行性边境巡查活动所引发的。

1 巡逻检查

根据军委和总部要求,西藏军区由于冬季气候恶劣,每年从入冬后的十二月到来年四月间,为大雪封山期,在此期间,边防连队除了对关隘和重点目标、地段保持监控和巡逻外,一般不能进行全防区的巡查。

为了保持对边境的有效监控与安全,每年开春后,由各边防团组织团属步兵分队分成若干机动巡察支队,对整个边防线的情况进行拉网式的检查和布控,防止印军利用这个季节蚕食我国领土。

而由山南军分区某团副团长带队的这支机动巡逻分队由一个步兵连加强一个侦察班(骑兵)、82迫击炮排(3门火炮)、一个82无座力炮排(4门炮)、一个重机枪排(3挺重机枪)组成。

可以看出,这是一支按照战斗姿态组成的,可随时应付突发情况而战斗的巡逻分队,所有人员与装备分乘10余台车辆执行任务。除了副团长外,指挥组还包括一名作战参谋、一名侦察参谋、一名通信参谋和步兵营副营长。

2 发现印军

当巡逻队到达桑多河谷地段时,已经天黑,副团长命令部队就地宿营,准备到第二天早上再前往河谷南端的中印边境山口进行巡察。

部队宿营后吃过晚饭就扎营休息了,但晚间九点多,负责夜间宿营警卫的卫兵发现,河谷南端的边界山口上有火光和说话声,便立刻报告了副团长。

副团长马上起来观察,确认是有人在山口方向活动,并判断为印军在那里活动。

于是,副团长马上命令侦察参谋带一个侦察组前往山口进行侦察。两个小时后,侦察参谋带一个侦察员返回(其他仍在原地监视印军),向副团长报告了可能有一个连的印军,已经占领了河谷过去双方虽未经划定,但彼此默契的我方一处制高点,并已经构筑了战斗工事。

从侦察到的情况看,印军到达的时间也不太长,工事还不完备,好象正在加紧构建中。从其警戒状态看,似乎并未发现我军巡逻部队已经到达。

根据这个情况,副团长立刻命令通信参谋打开电台与军分区指挥所进行联系,报告情况,但由于在宿营时已经完成了电台通报,而十点以后又不是与分区电台约定的联络时间,报务员无法与军分区达成通联。

这位副团长当机立断,命令副营长和作战参谋拟定战斗预案,并命令部队立刻起来,进行战斗准备,五点钟开饭,五点半出发,在拂晓以战斗状态前往印军占我地区进行交涉,电台明天早上八点,将当前情况与自己的决心和部署报告军分区与团部。

3 蚕食领土

早晨六点左右(西藏当季的天亮时间约在七点左右),除通信与后勤人员外,巡逻队全体战斗员按战斗编组和攻击部署,进入攻击出发阵地。

在阵地上,副团长向各分队指挥员再一次明确了作战预案和战斗部署,一旦发生意外,部队将根据情况采取进攻或防御。随后部队开始构筑战斗工事。

从当时侦察情况看,印军位于河谷我方重要制高点的兵力约有一个加强排,但在其后500米处,还有一个排的兵力,副团长判断印军兵力约为一个连,并配备有60迫击炮和重机枪等重武器,在纵深可能有更多的兵力和大口径炮兵支援。

从印军的部署看,是准备在原由我方控制的这个制高点上长期驻扎,实为蚕食我领土,推进实际控制区的行动。印军已经基本完成战斗准备,按正常交涉,其不会退出我方控制区域,并有可能对我进行主动攻击。

根据这个情况,副团长又草拟了一份电报,在电报中将侦察情况进行了再次详报,并请求立刻给予增援,副团长判断印军这次是有组织的武力蚕食我领土行动,估计不可能象过去那样通过交涉使其退出,战斗很有可能一触即发,并有可能迅速升级。

我们将本着不打第一枪的原则,努力通过边境交涉迫使其退出我方实际控制区,但一旦印军主动使用武力,我们将在确保整体安全和主动的情况下,坚决予以还击,并坚守到增援部队到达。

4 交涉无果

在8点多左右,副团长令副营长带侦察参谋和3名侦察兵、一名报话员和一名翻译,前往印军占领的我方高地据理进行交涉,指出印军已经严重侵犯了我方的领土,现在必须立刻退出去,否则,由此产生的一切后果要由印方负责。

在副营长到达印军阵地前,通过手提喇叭向印军喊话后,印军一名军官带几名士兵走下了高地,副营长向其通报了职务和要求后,印军军官表示,这是印方的领土,印军不会撤退,并要求中国边防军人离开,否则由此发生的一切严重后果,要由中方承担。

在耐心地进行交涉后,印军始终态度蛮横,在发现中国军队好像人数不多时,印军士兵开始以武器对准中方交涉人员进行威胁,同时,据守在高地上的印军也开始进行战斗活动。印军军官和士兵甚至以下流的手势和语言对我军交涉人员进行侮辱。

看到交涉无果,副团长命令副营长和侦察参谋撤回。但在我方人员回撤的过程中,印军突然向我交涉人员射击(据印方后来解释是因为士兵紧张而走火所致),当场打伤我副营长,该副营长后来因失血过多而牺牲。

5 严阵以待

鉴于印军首先向我开火,并打伤我交涉指挥员,我副团长当即命令部队发起攻击。此时,我攻击分队已经完全占领攻击出发位置,并采取了迂回包围战术,迂回到印军后方发起了攻击。

在我迫击炮和无后座力炮等火力的支援下,我攻击分队仅用半小时,即攻占了由印军非法侵占我方高地,共击毙印军13人,其中军官1人(准尉副排长),俘敌8人,其余向南溃逃,我军未予追击。战斗中,我方亡4人,伤11人。

夺取印军非法强占的我方高地后,副团长立刻命令部队进行防御部署,准备抗击敌人的反扑。果然,下午两点左右,在印军位于纵深的大口径火炮支援下,约一个加强连的印军开始对我防御部队展开了攻击,但在我军的火力打击下,印军的进攻很快退回。

入夜后,印军不断地以迫击炮和纵深火炮对我阵地进行断续的火力攻击,副团长判断印军可能在第二天天亮会继续进行攻击,命令部队加修工事,做好抗击敌人大规模进攻的准备。

我军所有指挥员战斗员,通宵达旦地构筑工事,利用印军留下的工程器材和物资,迅速完成了防御准备和部署,严阵以待印军进攻。

同时,副团长将已发生的情况迅速向团部和山南军分区做了报告,表示将坚守到最后一个人。

6 迅速增援

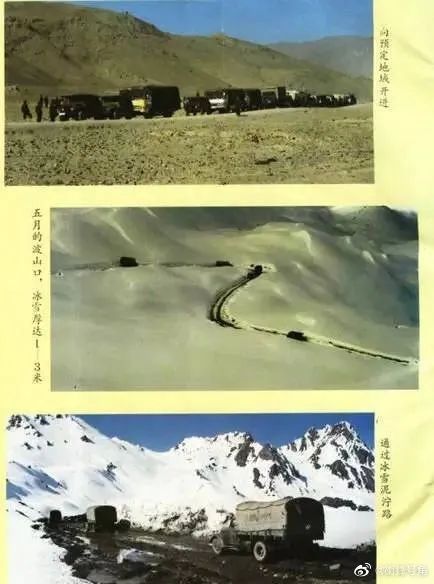

山南军分区在接到副团长报告后,立刻向西藏军区、成都军区报告了当前发生的情况,并立刻抽调、组织机动兵力增援巡逻队。西藏军区首长也立刻命令山地步兵53旅紧急出动,增援桑多河谷方向,同时将情况报告成都军区和总参作战部。

第三天天亮,印军果然以一个加强营的兵力在炮兵火力的支援下,向我边防巡逻队发起了进攻,战斗一直持续到下午,由于我军的顽强抗击,印军在伤亡了数十人后,停止了进攻。

但随之而来是印军派出战斗机和直升机,对我方进行了持续的侦察、威胁,并在纵深不断的增加兵力,似乎准备进行更大的攻势。

但就在第三天晚间,我山南军分区增援部队一个步兵营首先赶到,随即进入防御地域,增强我防御力量。

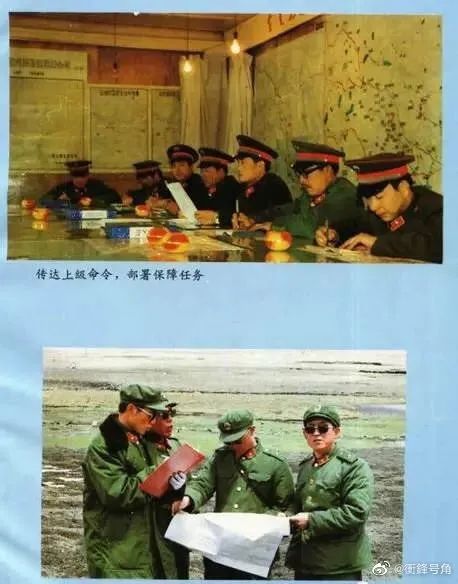

第四天,我山地步兵53旅开始陆续赶到,并带来了大口径火炮和火箭炮,我方力量进一步增强。同时,西藏军区也迅速派出指挥力量,在桑多河谷纵深开设了前进指挥所,准备组织力量,对印军的侵略行动展开反击,将印军完全驱逐出我方领土。

7 大规模军事部署

由于我军的增援力量不断增强,印军判断我军可能要对其发起全面进攻,于是,也开始不断地调集兵力,印军总部向东部军区发出了战争动员令,开始大规模的向冲突地区增强兵力。

冲突发生后两周,印军已经向这个方向调集了一个军部、二个师共约7个旅的兵力和大量的炮兵与坦克,开始部署与我军进行大规模的战争行动。

鉴于印军反应迅速,部队调动又快又多,我方判断印军有扩大和升级战争的可能,为了应对印军的战争挑衅,总参作战部向第13、21、54集团军下达了预先号令,要求三个集团军的部队准备前出到西藏参加对印自卫反击作战,确定第一批参战部队为149师、37师、61师和160师(即1962年在中印边境反击作战中取得瓦弄大捷的130师),并要求成都军区在西藏开设前进指挥所,组织预定参战部队指挥员前往战区勘察道路和地形。

冲突发生半个月后,我预定参战部队的师以上指挥员乘飞机到达前线,开始察看地形和道路情况,并受领成都军区首长下达的预定作战任务。

6月份参战部队的团营两级指挥员到达前线,组织察看地形,受领任务,其中149师和37师的先头部队已经到达前线。

根据军委首长“保持克制,坚决反击”的作战方针和指示,成都军区前指首长的决心是:以13集团军指挥山地步兵52旅、37师和160师在瓦弄和巴普卡方向作战,准备歼击位于该方向的印军第2师,以西藏军区前指指挥53旅、149师和21师,在德让宗至拉鲁地段作战,准备歼击击印军第4师,相机打击印军第17师。

要求部队在6月底战役集结和准备,7月作为战役开始的初步时间,待第二批作战部队到达后就开始发起进攻。战役以歼灭印军前线两个主力师,收复藏南争议土地两个重点为目标,一举解决我方主张的领土边界。

7 印度认怂

当时印度判断我军在云南方向正与越南军队进行作战,可能难以同时应对西藏方向,所以才有恃无恐地对我进行战争威胁。

但由于我军增援部队迅速机动到位,并不断地从内地前线调动精锐的主力部队,印度开始感受到事态严重,印度政府总理拉吉夫·甘地要求苏联给予支援。

印军感到大规模战争随时可能一触即发,有可能演变成第二次中印边境战争。为此印度内部展开了激烈的争论,即能否在这场战争中取胜?

由于内部意见不一,同时苏联由于戈尔巴乔夫上台后,苏联面临严重的政治与经济困难,苏联当即表示,不能支持印度的战争,并要求印度放弃战争打算,与中国进行政治谈判,和平解决边境冲突。同时,苏联还派出特使,向我国表示要尽力制止印度的战争行动。

印度内部的理智派也占了上风,于是印军开始主动后撤部队,脱离与我军的接触,并通过外交途径要求与我和平解决这次冲突。

鉴于印度开始从战争的立场后退,同时也表示了不想与中国进行战争的态度,并主动命令位于桑多河谷的部队撤回原来双方传统控制地区,中国政府接受了印度的和平解决冲突的主张。

8月,军委解除了西藏作战任务部队的任务使命,前出到西藏的部队和指挥机构陆续撤回内地,中国向印方移交了战俘和战死人员的尸体。

8 主动缓和

这是一次令人非常惋惜的战役行动,之所以最后没有能够达成收复藏南的最主要原因,并不是因为印度的后退,而因为我军在云南的作战行动,

当时中央认为,不能在两个方向同时与两个国家作战,特别是与印度这样的大国,一旦战争开始,规模、时间和发展很难预料,所以才最终放弃了这次进攻战役。

我们准备参战的广大指战员无不为之而扼腕叹息,如果当时开打,印度将不仅失去对我藏南土地的强占,还将失去他自认的两个王牌师–第2和第4师。

在我军的铁拳打击下,这场战争将比上一次战争打击更为惨重,因为我军为此调集的兵力和火力,远远超过了1962年的作战力量。

战略机遇就是这样,一旦失去了,就很难再找回来,印度应该为躲过这次打击和教训而庆幸,而我们也会为了这次未竞的行动而惋惜。

正是由于这次冲突的警醒,印度总理拉吉夫·甘地随后提出了与中国缓和的政策,并开始了双方政治解决边界问题的谈判。1988年12月19日至23日,拉·甘地对中国进行正式访问,成为1954年尼赫鲁总理访华34年以后印度总理再次访问中国。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/_5psrQPnboZ-mfFi-c6j3w

为啥要看日韩呢?

因为某种程度上讲,日韩就是走在我们前边的排头兵。他俩跟我们文化比较接近,战后发展路径也差不多,都是走代工、外贸、爬科技树的路径。只是韩国体量小了点,跟广东差不多;日本跟我国的情况相似性更强。

仔细观察下就能发现,咱们现在面临的问题,日韩都经历过。我经常在想,我国房价的高位横盘,很可能也是从日本那里吸收了经验教训,中国现在的状态就是既不刺破,也不放任,让市场慢慢消化,应该就是审视了日本当年的教训搞出来的。

而且美国当初制裁了日本,日本很多行业一蹶不振,因为日本很多产品主要是卖给美国的,美国不买立刻就瘫了。我国某种程度上也吸收了日本的经验,大力拓展其他市场,比如欧洲和东盟,避免美国一发难整个产业就黄了。此外还有日本自己内需一直不足,需要再依赖海外,这也成了他们的软肋,我国这些年也在扭转这一趋势。

至于生育率,这俩国家面临过的问题现在在中国也明显出现了。

1 日韩不生了

日韩的生育率毫不夸张地讲,已经到了快完蛋的境地。

日本65岁以上人口比例超过29%,生育率0.68%。日本现在每年死了的人比生出来的人多。

韩国生育率0.98%。韩国人口从2021年开始进入负增长时代。

说再过一百年最后的一个韩国人或者日本人都要消失什么的话,其实大家不太有感觉,但其实现在不少日本废宅恨不得希望明天世界就完蛋了。

人口暴跌其实最大的问题是养老金,也就是不会让大家那么痛快,会给所有人一个 slow death(饱受折磨的死亡)。

众所周知,养老金有两种理解方式。

第一种是你的养老金养了你父母,将来需要你孩子来交养老金养你。如果你没孩子,或者全社会孩子太少,养活不了那么多老人,老人们就得自己去上班去。

大家去日本应该都有体会,上班族里到处都是老人,便利店、超市、商场,也到处是老人。所有老龄化严重的国家,最后无一例外都会使劲推迟退休,说不定会一直推到不退休,干到死算。之前日本有政客就说过这事。

你说我可不可以自己攒钱养老?

也不是不能,不过咱们都是假设现在攒的钱将来能买到东西。但如果人口一直跌,想也不用想,人力会贵到离谱,你年轻时候攒的钱,到老了可能根本不算钱。

就跟几十年前我爷爷准备用五千块养老一样,毕竟那时候的五千块,给人的感觉就好像现在一百万似的。你现在的一百万,可能到你老了,跟一百万日元似的,值五万,本来准备过二十年,没想到只挺了一两年,钱没了,人还在。

那为啥他们不生呢?

原因有很多,有全球共有的原因,也有东亚特有的原因。咱们一个一个捋,大家看的时候也想想我们自己。

首先是“全球与此同凉”的工业化问题,工业化就是避孕药。

这个魔咒基本套在所有国家身上,甚至包括大家印象中巨能生的穆斯林。进入工业化社会的穆斯林一样生育率暴跌,包括伊朗、阿联酋、土耳其这样的国家,一样生育率上不去。

甚至欧洲也是,那边不是吸收了不少难民嘛,这些黑绿一进大城市,照样生育率暴跌。

前几天微博上一个小伙伴说了个事非常有意思。他说河南和陕西的回族生育率还不如汉人,因为这两个省的回族主要集中在洛阳、开封、西安等大城市。而宁夏回族的出生率比汉族高了近一倍,因为宁夏回族聚居于西海固地区,也就是电视剧《山海情》说的那个地方。那地方工业化程度低,大家向来以能生孩子著称。

说到这里,大家可能更纳闷了,为啥啊?为啥工业化会导致生育率低呢?

主要有三个原因。

一是教育。

教育把生育年龄大幅往后延伸。以前十四五岁就生孩子了,接受教育之后,一般得到二十来岁;二十多岁刚毕业,再工作几年,直接到了二十大几、三十多岁了;三十多岁生孩子负担本来就重,而且做决定也更加审慎。生孩子这事越往后决策越难,你如果四十多岁要生孩子,你自己压力就够大了,说不定周围的人也都会劝你别冲动。

美国那边很多州童婚依旧合法。这么反动的东西一直持续到现在,也是这个逻辑。不少美国人觉得生孩子就得趁早,他们是习惯法嘛,倾向于保留传统的东西。我之前在美国听一个牧师在电台说,女人就应该十四五岁生孩子,如果要禁止,那就把四十岁生孩子一起禁止了,毕竟后者风险更大些,现在美国只有三个州禁止了童婚。

所以说,女人年龄大一些再生孩子是进步,但是付出的代价就是生孩子的机会少了很多。

而且教育对生育率的影响并不是简单地推迟生育年龄,而是教育让所有人都痛苦不堪,毕竟绝大部分人读书的过程并不是什么愉快的体验。等到自己长大了,要生孩子了,想想自己将来又要陪着小孩重新走一遍这条路,忍不住精神上一哆嗦。

我之前在某瓣上看到一妹子说,我一学渣,忍受了十几年的义务教育,再生一个让他忍受十几年,简直是犯罪。

更重要的是,教育这事不是下馆子,不是请客吃饭,是赤裸裸的军备竞赛。从入学就开始刺刀见红,一直拼到大学毕业,长达十几年,足够把父母的整个中青年全耗进去。这种消耗战,对于不少人来说想想都虚,更别说去实际操盘了。

二是养孩子属于投资,投资必然会抑制消费。本来准备两口子出去追求下诗和远方,如果有孩子,心态可能就变了,要不给孩子报个兴趣班吧。对于大部分游戏宅男来说,一台四五万的电脑基本就是顶配了,但是很少有人能下得了决心买,但是给孩子花钱,基本谁都不会心疼。

东亚地区这一点尤其过分。正常家庭生几个娃之后,基本对父母的生活质量是决定性打击,很多年轻人干脆不玩了。既然生下来就得养,我不生不就行了嘛。

三是最重要的一点,现在的社会其实是越来越透明的。

这有点像以前南方人一说起北方的冬天,感觉北方人全在寒风中瑟瑟发抖;至于东北人,应该过着爱斯基摩人的生活,出门行动都得披张熊皮。后来互联网兴起,才发现不少无良北方人大冬天躲在零上30度的家里吃着雪糕涮着火锅,内心崩溃了,然后强烈要求南方也集中供暖。

不过段子归段子,现实世界里,全世界都在从寒冷地区往温暖地区搬迁。日本那么大的北海道,现在人口还没驻马店多;我国的东北人也在向海南迁徙。今后这个趋势会继续。

社会阶层也一样,一直都存在,只是以前不太知道,全靠想象。农民以为皇帝用金锄头,皇后娘娘吃煎饼果子要加三个蛋。

直到互联网把整个社会啥面目直接放在大家面前,本来过得还不错,一对比觉得自己简直是在生存线上徘徊,别人吃的那是美食,自己吃的是饲料。不少人直接崩溃了。

所以说穷不穷这种事很多时候是个观念,相同收入在不同环境体会完全不一样。刚建国那会儿尽管穷,生育率反而高得离谱。当大家不觉得自己穷的时候,就不那么穷。

尤其是下边这些观念,简直有毒:

奋斗一辈子赶不上别人的起点;

你的努力在门第面前不堪一击;

免费玩家就是人民币玩家的道具等等。

人对生理上的痛苦承受能力其实很强,但是对这种精神上的无助和失去控制力的感觉感到很痛苦。很多人都有点想“删档卸载游戏”的冲动,或者干脆放弃了打怪升级,只想安安静静做个废物,更别提再生一代受二茬苦了。

说到这里,其实房价反倒是这种“绝望感”的一部分,而不是关键因素。大家想想,鹤岗的房价都成了地板价了,也没听说那地方人口暴涨吧?

这些都会对生育率造成巨大影响。如果把生孩子这事当成游戏,那玩这个游戏的人就跟《绝地求生》在线人数一样迅速暴跌。

2 东亚特色

如果说中日韩有啥特色,那无疑是儒家文化下那种隐忍、勤奋和内敛。这些观念层面的东西,让中日韩三国成为了一百年仅有的几个跻身强国俱乐部的后起之秀,但是无一例外在发力阶段用力过猛,导致一大堆后遗症。

比如当年日本工业界有句话,说是“工厂的门一关,法律就进不来”,上世纪日本人搞工业的那股冲劲,比中国996过分得多。稻盛和夫,就是那个写《活法》的,日本产业界的神,他最早手底下那群人的基本操作就是每天要干活18个小时。这就意味着每天除了吃饭睡觉以外都在干活,甚至吃饭睡觉时间都被压缩了。日本经济奇迹就是这么被搞出来的。

好处是取得了巨大的进展,日本经济一日千里。毛病也很明显。那些奋斗狂成为管理层后,天天跟年轻人扯当年的辉煌往事,并且表示年轻一代都是废物,连当年一半的努力都达不到。成功地把年轻人给吓废了。而且年轻人也不想去过当年那种生活,甚至觉得当初都那样奋斗了,还是迎来了大停滞,现在的奋斗又有啥意义?

而且“奋斗”这种事是需要动机的,动机有两种:

一是对贫穷的恐惧。这个谁都怕,但是不是谁都有感受。

二是对美好生活的向往。很多人并不向往。

日韩崛起那代人的奋斗动机往往来源于对“一无所有”的恐惧。毕竟这俩国家在战后一穷二白,努力摆脱那种悲惨境遇成了早期那些人的源动力,再苦也觉得比战后住在瓦砾里强,再累一想到今后会好起来也就忍了。

但是年轻一代缺乏悲惨经历,也就缺少对贫穷的恐惧,生活本来优裕,慢慢就不太明白那么艰苦的奋斗到底是为了啥。

不仅不明白,反而对那种奋斗过程充满恐惧。人一旦要是虚了,就哪都虚,怕奋斗,慢慢也怕抚养孩子,怕做父母承担责任,怕竞争,可以理解成一个“恐惧全家桶”。

这些观念跟病毒似的席卷整个社会,越来越多衣食无忧的人决定放弃奋斗和生育,简单躺下来做个废物。当初父辈躺下就会全家饿死,所以必须得起来去干活;而自己躺下也饿不死。不仅饿不死,反而能更快乐一些,为什么不呢?

不仅如此,中日韩三国还有个明显特点,大城市特别大。这也没办法的事,人多地少,而搞超大城市又是效率最高的发展方式,落后国家没啥更好的选择。

但是这玩意好处和毛病都很明显,城市越大,人的幸福感越差。大家仔细体会下是不是?可是又没有更好的办法。

3 还有救没?

鼓励生育基本没啥用,尤其是只喊口号不给实惠的鼓励更是没啥用。“不生孩子”这个观念跟消费主义差不多,事实上这玩意本身就是消费主义的一部分,放弃繁衍后代,换取自己过得省心。放弃延续后代这事的本质就是放弃储蓄和投资,好好消费。

这种观念一旦被种下去,大概率没法逆转了,你再说啥他都不听,所以基本上也可以放弃“劝生”这个念头了。

日本韩国现在最惨的地方就在于,要不开放移民,等着国家变色;要不就慢慢消亡,没啥特别好的选择。

对于我国来说,情况不乐观,也还没那么糟,毕竟地盘大,东北不生山东生,山东不生潮汕生,而且人口基数也大,时间比较足。要知道,东南亚有两千多万华人,绝大部分都是福建和闽南人的后代。这生育能力,你们随便感受下。

而且中国很多问题,其实就是人口太多资源太少导致的。人口适量降一降并不是坏事,只是别太激进就行,到时候一个年轻人养着两个老人和一个小孩,如果生产力没法突破的话,那日子没法过了。

既然人口不能急降,咱们可以从这么几件事来出发,比如不要动不动就指责那些愿意生孩子的人。

一方面如果他们过得很惨,会加剧中立区的人倒向“拒生区”;

另一方面如果他们也不生了,年轻人暴跌,我们将来也跟其他国家似的,得引入黑绿。大家纳税养黑绿的孩子,激动不?

所以我们在社会舆论方面应该形成共识,如果你不想生,大家不应该对你指手画脚,毕竟除了亲妈,其他人说这事都不太合适。

但是如果谁要是想生,就更没必要围攻人家,说人家是“屌癌”,或者“有皇冠要继承”什么的。

如果不出意外,我国后续可能也会学习西方国家,给生育妇女大量的优惠政策,比如生孩子放长假,哺乳期延长等等;不仅如此,还要给雇佣育龄女性的公司税收和贷款的优惠政策。道理不复杂,如果生孩子会丢工作,还有谁想生孩子?

那谁来承担成本呢?西方一般的做法是让单身和丁克来承担。以德国为例,单身税最重,丁克次之,生孩子的家庭有大量补助。不过这种情况下依旧没法抑制生育率的下跌,德国还得从它的好基友土耳其那里引进人口。

而且有个特别有意思的事,国家如果明目张胆规定丁克多交税,估计各方都接受不了。

但是如果国家对多生孩子的家庭给补贴,变相让丁克多交税,大家又普遍觉得没啥问题。发达国家一般都是这样来转嫁成本的。

4 尾声

文末总结下吧。

1、人口适当下降并不是坏事,而且几乎不可避免,工业化和大城市本身就带着避孕效果。不过人口减少并不是均匀的,比如可能将来一线大城市出生率最低,但是这些城市可以从全国吸收人力,最后这些城市人口不降反升,反倒是其他地方被一线给吸了。

2、人口下降会改变很多行业格局,比如我一个做培训的哥们说,等他四十来岁,他们这个行业可能会萎缩一半,小伙伴们也都思考下这类问题。

3、我国将来也不可避免会像西方一样走上鼓励生育的路线。

4、需要担心的是结构失衡,比如老人比例冲到30%以上,养老压力会非常大。日本现在每个人一生下来就背着一屁股债,也是这个原因。

这些石头大小不一,却能够用一种看起来几乎没有接触的方式相互支撑,然后不断叠加:

尤其是这个作品,一块小小球型石头,被稳稳的夹在了两块大石头之间,简直不可思议。

但事实上,胶水、铁丝Michael Grab都没用,他只用到了「平衡」。

这些作品其实相当脆弱,当有外力来袭,风一吹都有可能让石头瞬间倒塌:

而他的作品也确实让人觉得神奇,岩石的平衡结构看上去似乎为违反了物理定律,导致人们很难确定这是不是魔术:

尤其是他下面的表演。他先是将两块石头按在一起摩擦,这看起来没什么:

接着又加了一个块看起来很圆的石头,似乎也没什么,我上我也行:

这也行?

全程不到10分钟,Michael Grab已经完成了一次平衡表演,当然,这也是他众多作品中的一个。

大佬就是大佬,这不由得让我想起了连立起硬币都费劲的自己…

就像文章开头那样,网友们很好奇他是如何做到的。有人说趁着石头大E没闪的时候放上去,也有人觉得他耐心超群:

Michael Grab在一些采访以及个人网站上都讲述过自己的石头平衡技巧,简单来说,首先要相信科学,然后要有个强壮的身体,最后就是有足够的耐心。

然后需要给自己找一个「石头椅子」。

接下来就是搜集附近的石头素材。

同时石头并不是完美光滑的,而它们身上的缺口往往就是相互支撑的条件。所以Michael Grab会精选石头的形状,理想状态下,能够利用一个凹面和一个凸起面让石头彼此嵌合,就像玩乐高一样。

Michael Grab有时候看到一块石头后就已经联想到要把它放在哪里,甚至在构建初期,就已经考虑到最后一块岩石的位置与重量平衡。

Michael Grab的大部分作品都是在自然环境中搭建的,石块的独特结构,决定了每次都需要新的搭建方式,这当然也代表着全新的挑战。

有时候这么做是为了回复好奇心旺盛的围观群众,当然他也通过「摧毁」作品的方式,直接赢得了周围路人的惊呼与掌声。

转载文章:

只有运动、音乐才需要刻意练习吗?

为什么广告人不喜欢创意练习

为什么刻意练习重要的是科学方法,而非意志力?

今天文末收保护费,还没发工资的,以及刚发就用完的,不许偷看!

人际沟通也需要刻意练习吗?

一位教人沟通技巧的老师在课上展示了自己多年前的笔记:

“周四到小赵师傅家,最近听说戒烟了,值得鼓励;他有了新女友,母亲好像住院了,都要关心一下……”

“昨天跟陈姐聊了她儿子的事,最近好像数学成绩不太好,家里有本讲如何做错题集的书,回家找找看……”

还有一些是沟通语言的草稿,都有反复修改的痕迹:

“张经理,您看,我好不容易有个这个机会。我知道您很忙,所以特意请小张查了一下,周三下午,您有两个小时的空档。这个活儿,要我一天都搞不来,可您来的话,一个小时就可以搞定了,您看,我到时候能不能用您两个小时的宝贵时间,拜托您了,我会给您打下手的……”

这其实就是近几年影响力很大的“刻意练习”的理念,在人际关系领域的运用案例:走出“你好、请、谢谢、不客气”的正常对话的“舒适区”,针对一些常用的沟通场景,设计话术,反复进行“学习区”的练习,最后达到浑然天成的自然效果。

学生问他,这么做,累不累?他反问学生一个问题:

“你有没有遇到过这种情况:老板拍拍你的肩膀,说这笔单子做得不错嘛,而你竟然头脑一片空白,等想起来该说什么时,老板早不知道哪里去了。你觉得相比而言,哪一种更累呢?”

只有运动、音乐才需要刻意练习?

自从“刻意练习”、尤其“从新手到大师只要一万小时”的理论出现后,很多以前的天才就被拉下神坛。比如莫扎特传记的作者就认为:莫扎特不是天才,他的神童名声,都是他父亲的营销包装;他20岁之前的作品,都是很平常的模仿之作。

他的“音乐天才”,其实源于父亲从3岁开始的长达十几年的科学而严格的训练。这段“刻意练习”的时间,远远超过了一万小时,也超过了史上任何一位音乐家,这才成就了他后来的音乐作品。

有人说,莫扎特的例子我信,但你前面的这个沟通技巧的案例完全没有代表性,我认识的那些擅长交际的人,天生就是反应快,谈吐风趣,自带段子手气质,根本没有什么“刻意练习”。

这话好像一定道理。翻翻那些讲“刻意练习”的书,举的例子都是运动、音乐等竞技领域,100次练习才会有一次表演。你什么时候见过那些擅长交际的人,随身带着一个小本本,到处去找人去练习了?

所有很多人怀疑“刻意练习”只在部分领域有效。比如万维纲在一篇文章里说:“在有严格固定规则的领域,练习的作用最大,比如国际象棋;没有严格规则的领域,练习的作用则非常有限,如编程、航空飞行、广告创意。”

就连广告人自己也这么认为:创意靠天赋,靠灵感,多看看书、多喝喝咖啡,多聊聊天,想法自然来了,根本不需要“创意练习”。

但事实果真如此吗?广告不是艺术创作,那些跨国公司怎么放心把自己的品牌,交给一群没有规则、不受控制的人身上呢?

“刻意练习”是为了形成思维习惯

有一次,刘谦做魔术表演前的彩排,做到某个环节时突然停下来,问坐在台下的经纪人:“昨天演到这里,观众为什么会笑?”经纪人被问住了,他前一天就在台下,根本没有感觉到啊。

对于一个魔术师而言,要施展“障眼法”,他必须清楚地知道观众在哪里会屏住呼吸,在哪里会瞪大眼睛;在哪里爆发出掌声。这个过程经过无数次练习和表演,任何细微的意料外反应,都应该敏感地察觉到。

在踢球、弹琴一类活动中,练习和比赛的内容完全一样,刻意练习目的,是把原本需要时间去反应的动作,变成下意识的动作。但在大部分的规则不明显、结果不可控的工作中,“刻意练习”并不直接形成新技能,而是在某些环节,让你形成某种思维习惯。

比如初次见面,人家问你的职业,你的下意识反应一定是这句话:我是做XXX的。

然后……,就没有然后了。

但沟通专家告诉我们,如果你希望自己更有社交魅力,你应该回答得更有故事化、情景化、细节化,比如:

“噢,我是软件工程师,现在正在研究一个项目,如何安排一个电影院内一天的观影计划。”这个回答,效果是不是好很多?

看上去好有道理的样子,可接下来会发生什么呢?

你觉得自己也许下一次可以试一试。结果呢?下一次别人再问你这个问题,等你想到一个有趣的答案时,对方早就跟旁边的姑娘聊上了。

然后你就觉得,快速反应的社交能力是天生的,最后你就发出了那个经典的感叹:

“听过很多道理,却依然过不好这一生。”

好道理、好办法之所以好,就是因为用的人特别少;为什么用的人少?就在于它违反常规、违背天性、不在你的“舒适区”内。

所以,接下来你应该开始“刻意练习”,不需要多,只要形成思维习惯,能够产生条件反射,之后你就可以在日常生活中“实战练习”,也就是从显性的刻意练习,进入隐性的刻意练习了——

以前你看段子时的反应是:“哈哈哈哈哈哈。”

现在你的反应是:“哈哈哈哈哈哈,这个说法有趣,我要记下来,想想怎么变成 我的东西。”

你把“职业”这个话题变成故事后,得到了积极的反馈。紧接着,你把沟通专家列举的初次见面的常用问题,全部设计成3句以内的故事化、细节化的表达——并不需要专门练习,只要平时养成积累素材的习惯。

你的兴趣、呆过的公司……

最近的情况、周末打算……

你的恋爱史、奇特经历、糗事……

你的老家、幼儿园、小学、中学、大学……

你现在的城市、小区……

你最喜欢的电影、小说、音乐……

你同事、朋友、亲戚、家人、宠物……

……

所以千万不要再说“擅长交际的人天生反应快”这样的话了,人家不过是把你喝咖啡的时间,用来研究咖啡是怎么做出来的。

不过,人际沟通毕竟不是打球弹琴,不是所有的技能都通过训练获得。在音乐、运动等少数领域,“刻意练习”是最基本的练习方法;但在大部分工作中,“刻意练习”只是学习的一部分,分解出这一部分,才是第一步。

下面就进入干货环节,用一个微软的案例,看一看“刻意练习”的三个重要步骤。

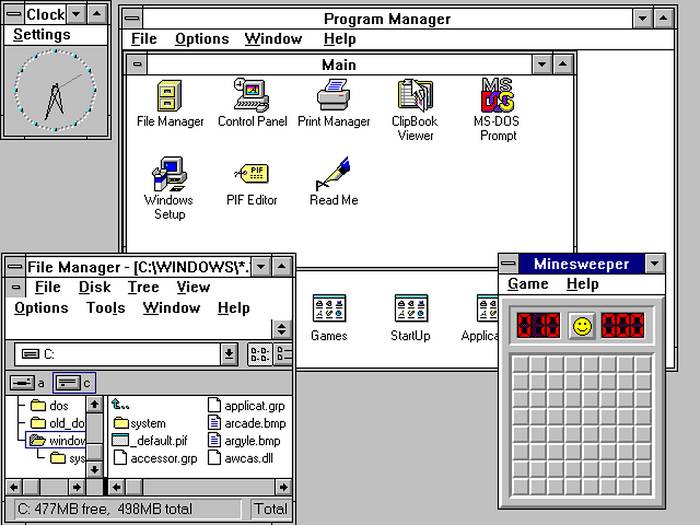

为什么微软要做扫雷游戏?

“刻意练习”的第一步是“定义任务、分解技能”。

微软第一次推出windows系统后,习惯了DOS系统“命令行”操作的消费者,对windows系统的图形界面很不适应,尤其对鼠标这个新设备,表示“太多余了”,“不知道摆哪儿”。

微软的工作人员拆解了消费者的感受——“图形界面不适应”是一个认知习惯问题,“不会控制鼠标”是一个使用习惯问题。显然,后者需要一定程度的训练。

这就是“定义任务”——拆解出那些需要熟练操作的任务。

针对这个任务,工程师进一步定义了鼠标在使用中出现的5个常用动作:移动、左击、右击、双击、拖曳。

这就是“分解技能”。

可接下来干什么昵?难道要像以前的电脑培训那样手把手的教?这是完全不可想像的成本支出。所以,一个天才的想法出现了,这就是首次亮相于windows3.1版的两款经典游戏——扫雷和纸牌。

由于这两款游戏需要大量地使用“移动、左击、右击、双击、拖曳”这五个基本鼠标动作,我记得当时身边很多上了年纪的人都是通过玩游戏来习惯鼠标操作的。

这就刻意练习的第二步是“设定目标、设计训练”。

还记得吗?扫雷游戏是从9*9、16*16、16*30逐步升级,通过得分,提供技能提升的反馈,确保游戏难度与使用者技能水平同步提升,让你对鼠标的便利性,越来越有信心。

这就是刻意练习的最后一步是“不断反馈、不断实践”。

利用游戏形式进行“刻意练习”的训练,可不仅仅是幼儿园的把戏,事实上,很多公司已经开始尝试“工作游戏化”,利用排行榜、分级和绩效指标开发游戏化策略,将枯燥的工作变成更有趣的竞争。

这就是刻意练习的三个步骤,如果大家感兴趣,我会写成一个新的系列,引入更多的案例,看看在工作中具体应该如何“定义任务、分解技能、设计目标、设计训练、不断反馈、不断实践”。

刻意练习是科学方法,而非意志力

昨天,为了写这篇文章,我找到一个案例,一位高尔夫爱好者立志通过“1万小时训练”进入职业选手的行列,而他的结果却是——水平停滞、背部受伤,中途放弃。

1万小时理论没错,但这得靠科学的方法,而不是比拼意志力。千万不要用1个小时学习了一个错误的东西,再999个小时养成不良习惯,最后用9000个小时去纠正它。

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/WsZzSrRPIGj3EvqyO7nX3w