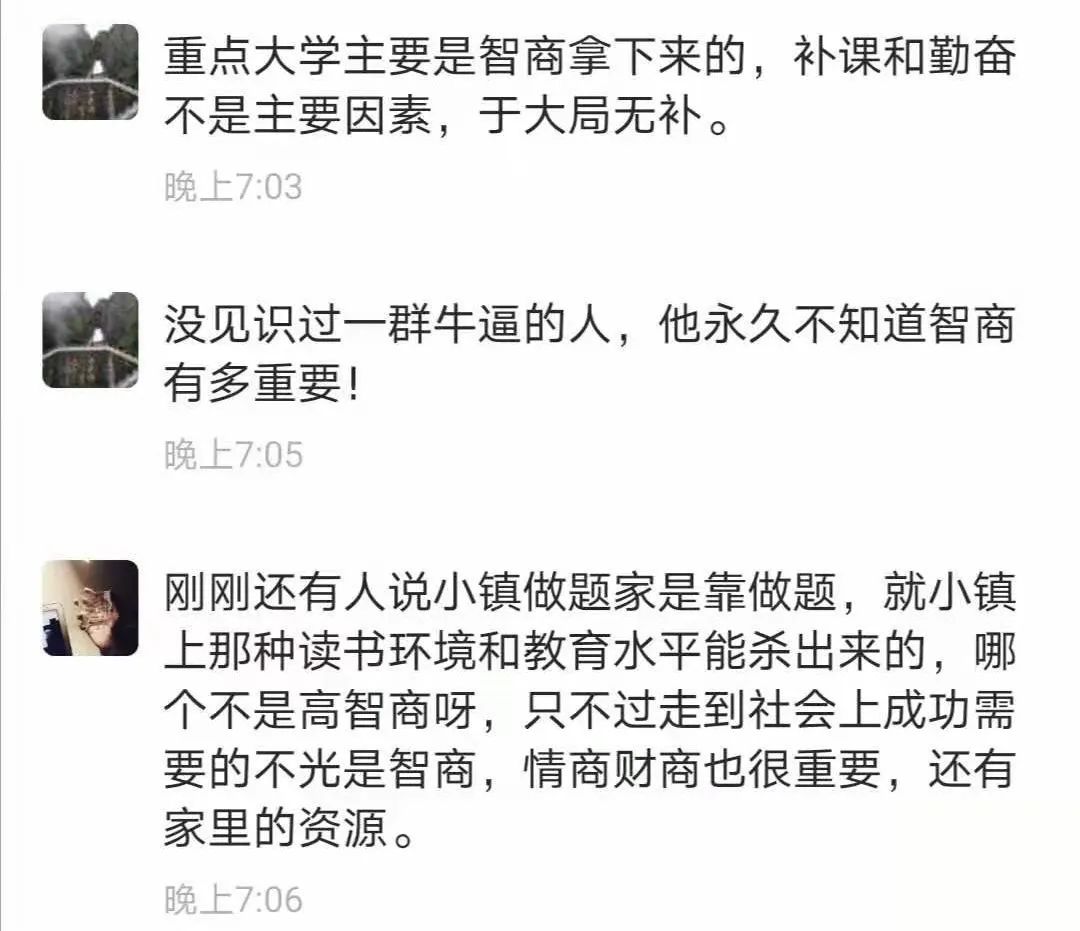

前段时间我们不是写了篇《教育公平化的新方向》嘛,说读书到了高中以后,基本就是拼智商。

智商高天赋好的孩子,只要读书的习惯还OK,基本都可以脱颖而出。

当时有人留言说,既然是纯拼智商,又怎么会有小镇做题家的说法,他们不就是靠死读书刷题考出的好成绩么?

就是因为只会刷题,所以他们毕业以后总是混的不太行,还容易时不时容易掉到坑里。

其实小镇做题家,不过是这帮孩子的自嘲。因为学习这玩意,并不是一件熟能生巧的东西。

按照多数小镇学校的教育水平和读书环境,智商不出众是不可能杀出来的,比如这哥们说的就很对。

只不过走向社会以后,决定你成功的并不仅是智商,情商财商还有背后家庭的资源更加重要。

智商只是决定了知识的边界,但是情商和财商,却决定了人性和财富的边界。

要是三商合格,手里还有资源支持的话,任何一个边界又能再扩展一大圈。

01 教育的本质是筛选

很多当父母的都听过一句话,叫不要让孩子输在起跑线上,多数人以为所谓的起跑线是教育。

其实是家庭的积累和资源,这是我们在《拼娃的正确姿势》里,早就讲过的。

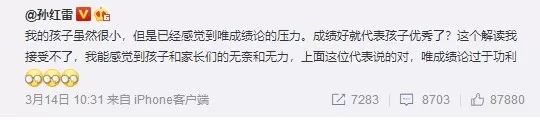

当时孙老师表达了对国内教育的不满,认为唯成绩论太过于功利了,站在他的角度也没啥错。

因为国内现有的高考制度,唯成绩论其实是要求所有孩子一起下竞技场,无兵器无防护比拼。

对这种规则最不满意的,就是孙老师这种家里停着航母、装甲车和重型攻城榴弹炮不能用的。

家里停着重武器,却看到自己孩子徒手跟别人的孩子扭打在一起,心里有多不爽可想而知。

02 小镇做题家的苦恼

但是高考只是漫漫人生路的起点,这也是每个孩子人生最后一次,能在无兵器无防护状态下,和竞争对手决斗了。

读书可以说是每个孩子人生几十年时间里,最最简单的一件事儿。

因为路径都给你画好了,大家只是单纯的比拼智商和学习习惯。

需要学习哪些知识点,通过什么套路解题。只要智商和学习习惯还可以,按部就班照着书读,就没啥问题。

高考时候没办法作弊,也没办法找牛人帮忙,但走向社会以后是不一样的。

想解决一个问题,你可以上网查资料,还可以找朋友、借助家里的关系,甚至可以看别人试卷作答。

只要你手里外部资源足够,想用啥就可以用啥,这都是完全没问题的。

你自己没啥相关资源但别人有的时候,那形势可就完全不一样了,几乎就是单方面的被虐了。

这时候很多小镇做题家的困境就来了。

从小到大的教育告诉他们,你不要管其他事情,好好读书考上大学,就能改变自己的命运。

只要付出就有收获,努力就有未来,搞好学习就有光明的前途,这是他们听了十几二十年的东西。

这些小城市里家境平平,单纯靠着读书杀入名校的孩子们,在整个学生时代体会到的校园规则,也都是分数就是力量,努力就有回报。

等他们考上大学以后却发现,事情的真相不是这样的。

比如找工作的时候就会发现,和成绩好相比,可能爸爸好更重要。

所以当他们走向社会,发现社会并不是按照读书努力程度和优秀程度给他们回报的时候。

这些出身小城镇,埋头苦读,擅长应试。渴望通过教育改变命运,但缺乏一定视野和资源的青年学子,难免感到迷茫和痛苦。

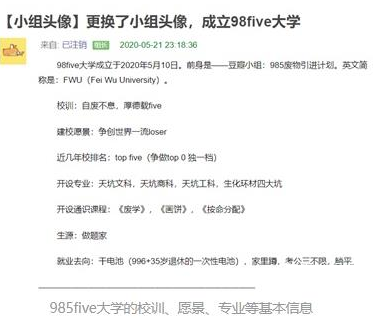

正因为这样,才有了豆瓣上那个知名的985废物引进计划小组。

小组的成员大多是国内一流高校的在校生或者毕业生,从家乡小城市进入名牌大学。

但却在大学的学习、恋爱、升学、求职等重要问题上屡屡受挫,处于迷茫困顿之中。

小组里的组员自嘲为废物(five),大家淋漓尽致的吐槽自己就业前景渺茫的天坑专业,并寻求建议。

毫无顾忌的自嘲学习失败、恋爱失败、考研失败、考公失败、求职失败的当前困境。

分享遇到挫折以后内心的焦虑、自我怀疑和抑郁的心情,交流重大人生十字路口和父母的重大分歧。吐槽父母让人窒息的干涉,和对自己不切实际的期望。

这里有努力路上的共鸣,也有选择放弃努力,就地躺平的感想。十几万一流高校的学生们,在这里获得了共鸣。

03 学历是普通人的敲门砖

有人说学历是一块敲门砖,这话也对也不对,应该说学历是普通人的唯一敲门砖。

对某些人来说,学历不过是口袋里的一块砖罢了。万一这块砖没起啥作用,直接从口袋里再拿块砖就得了。

口袋里有几块砖,在成熟稳态社会里,主要取决于父母一代的资源和积累。

因为父母的资源,本身就是孩子资源的一部分。这些父辈积累的关系和资源,本身也都是可以拿来交换的货币。

这个社会比血缘关系还要稳定的,就是利益互换。社会运行的底层规律,也是遵循等价交换的原则。

只要父母的资源和影响力还在,大家彼此还有可交换东西在。这种家庭的孩子,最差都会有个托底在。

以前总有人喜欢说国内是关系社会,其实对欧美熟悉的话,会发现全世界其实都一样。

欧美能不能上好大学,你的家庭条件,父母哪个学校毕业,谁写的那封推荐信异常关键。

美国有句话叫“一代藤校,代代藤校”。“优先录取校友”已经成为美国常青藤名校潜移默化的规则。

因为校友和校友之间,是有文化认同的,所谓同气连枝代代相传。

在自己的能力范围内,相互帮衬圈子里下一代这件事,在全世界都一样。

更不用说捐款入学这种事儿,那更是有钱人的玩法。

美国名校的校友捐赠,是构成学校资金最主要的来源。大学那么棒,得以延续至今,维护需要很多钱。

这些钱基本都是校友和家长们捐的,捐钱这事早就是藤校的传统,也是一件双赢的事儿。

(校友捐赠的潜规则)

这也是为啥我们写这篇《教育公平化新方向》的时候会说

对这帮有钱人来说,教育资源就是可以用钱买的,如果没买到,那就是钱花的太少了。

反正家里富裕不差钱,与其收买考官,不如直接大大方方给学校捐一笔巨款,拱手送孩子一个锦绣前程。

在美国,上层社会的财产、人脉、社会地位,都可以通过这种模式无限向下复制,代代相传直到永远。

普通人家的孩子,很难得到这样的资源支持,万事都得自己摸索。

小镇做题家就更不用说了,因为父母的资源本身不太够,更没啥能和人交换的东西,所以攀爬之路更加艰难。

所以有时候看到家长们焦虑的鸡娃,也真觉得他们病急乱投医没啥错。

错在家里没有矿,错在父母没资源,所以孩子必须要去参加残酷的竞争。

04 小镇做题家的迷茫

比如网上很多天坑专业,冷门专业,往往也是小镇做题家的聚集地。

君不见多少农村或者小县城毕业的高中生,脑瓜是很聪明的,辛辛苦苦读书,终于考上985高校

最终却因为信息闭塞进了一个边缘专业,最后只能是毕业就转行或者通过考研转行。

职场上很多领导,也总是喜欢PUA单纯的小镇做题家,要多干活少要回报。

或者教导农村大学生要把吃苦耐劳任劳任怨,当成是自己的特长和美德。

这些领导对小镇出身的聪明人洗脑,难度也并不大。因为聪明人爱分析爱思考,所以也更容易被误导。

压根没啥高分低能这回事,除了少数自身性格有缺陷的,多数人本质是因为信息和资源不对称,导致选择出了问题。

一、由于个人条件和家庭积累不同,我们必须承认人与人之间的资源禀赋差异,按自己的节奏生活更重要。

没有必要非在同一个年龄刻度上,把自己和本来就拥有丰富资源的人比较,这会非常痛苦。

二、根据自身条件,先做好手里现有的事儿,再考虑怎么突破和发展的问题。

那些暂时不如别人的地方,继续去努力和挣扎。梦想总是要有的,万一实现了呢

上面两条是和自己人生和解最大的奥秘,而不是算了、不做了、认命了。

出身普通,就不能有认命的一天。认清生活的真相,依然要热爱生活。

三、早点尝试做一些副业,从小事做起,创造额外收入是非常重要的。

打工这玩意到一定年纪以后,主要是给你提供社交名片和资源机会,赚钱上很难有增长。

这是我们在《35岁是个坎,为啥到岁数就不想要你了》,曾经讲过的事情。

四、不要和那些总向你描述大环境不好、工作不愉快,却不愿做出任何改变的人在一起。

要和那些总是在夹缝里寻找机会,遇到问题积极解决的人在一起,你会感受到完全不同的积极情绪和赚钱氛围。

五、周围朋友能带给你积极向上的心理和赚钱氛围,是非常重要的。

周围人都跑起来了,你也会情不自禁的跟着跑,周围的人背都挺直了,你也不会驼着背。

就算不赚很多钱,也是可以进入优质圈子的,关键是你要给大家能带来价值。

毕竟对很多圈子而言,真不缺你那点钱,也不缺你那点资源。可能你的口碑、专业度会更重要。

七、周围没有这样的人,就要努力去寻找,网络也是一个渠道。

现在寻找志同道合的人,早就不用局限在现实生活的小圈子了。

要知道我当初能坚持把公号写下来,就是因为写文章输出的同时,也收获了很多可能。

输出的本质就是把你的思路散发出去,从而吸引到和自己气味相投的人。

八、人生的本质和股票投资非常像,大部分时间都是在漫长的横盘中,磨炼你的性子。

后面真涨起来的时候,可能真没几个月时间,就已经非常惊人了。

所以机会没来的时候不要焦虑,努力的同时多点耐心等待。

全文完,

转自微信公众号:炒股拌饭。

转自: https://mp.weixin.qq.com/s/uFc7VXZgsAbq7KwusOrmIQ